Читать книгу Prim - Benito Pérez Galdós - Страница 9

Capítulo VI

ОглавлениеSábese, y si no se sabe se supone, que don Tadeo Baranal notar la ausencia de Santiaguito, despachó un propio su seguimiento, y pensando que el fugitivo no habría ido muy lejos, se abstuvo de notificar el caso a los padres, pues nada conducía darles tal disgusto si, como era presumible, el muchacho parecía pronto. Equivocose de medio a medio el buen cura, y su principal error fue mandar al criado, no en la dirección de San Millán de la Cogulla, sino en la de Santo Domingo de la Calzada, itinerario que seguían casi siempre en sus cacerías. El perseguidor debía prolongar su ojeo hasta Belorado, donde vivían dos chicas muy guapas, las de Corporales, que en Nájera pasaban el verano, y que por todas las trazas eran muy del gusto de Santiaguito. Volvió desconsolado el propio a los dos días, y antes de que diera parte al amo de la inutilidad de su exploración, don Tadeo, rabioso contra sí mismo, le dijo: «¡Pero, hombre, si estaba yo en la hora boba cuando te mandé a Belorado!… ¡No acordarme de que las niñas de Corporales están ahora en Herramélluri! Vete allá, cógeme de una oreja a ese pillo y tráelo amarrado si fuese menester». Nuevo fracaso del propio, y mayor tribulación de don Tadeo, que, sin perjuicio de seguir explorando hacia Carneros y Soria, dio parte a los primos de Samaniego cinco días después de haber tomado soleta el niño tonti-loco.

La consternación de Santiago Ibero fue grande. Hallábase su esposa en La Guardia, pasando unos días con su hermana Demetria, que volvía de Royan y Burdeos, vendimiados ya los ricos viñedos que Calpena poseía en la Gironda. Las dos hermanas gozaban de verse juntas después de larga ausencia. No quiso, pues, Ibero informar a Gracia de la barrabasada de Santiaguito. ¿A qué aguar su felicidad con esta noticia, si el chico había de parecer pronto? A este fin, escribió a varios amigos suyos, uno de Zaragoza, otro de Madrid, para que buscasen al prófugo. Punzante corazonada le decía que a Madrid había ido Santiago, movido de su alocada imaginación. El amigo que en la Corte recibió el encargo de Ibero y poderes para buscar al fugitivo y apresarle con todo el rigor de su segundo padre, era el teniente coronel don Jesús Clavería, compañero inseparable de Ibero en las fatigas de la guerra, su fraternal amigo en la paz. Desgraciado en su matrimonio, Clavería obtuvo pocas ventajas en su carrera, por no disimular sus inclinaciones harto vivas al Progreso y la Democracia. Era un temperamento generoso, sincero, rectilíneo; miraba más a sus ideales patrióticos que a su personal provecho. Desde el 56 cayó en desgracia, viéndose obligado a pedir el cuartel. O’Donnell le tenía por sospechoso, y le molestó durante algún tiempo con vigilancias humillantes. A pesar de esto y favorecido por su conducta correctísima, vivía en Madrid bien quisto de todo el mundo; sus relaciones con personas de este y el otro partido eran muy cordiales; frecuentaba el Casino por no tener afectos en su vivienda solitaria, y era un ocioso simpático, uno de estos madrileños castizos que adornan todos los paseos y ocupan lugar preferente en el movible museo de caras conocidas.

La primera diligencia de Clavería al recibir el encargo, fue echar un pregón en el Casino; luego lo echó en el café de la Iberia. Nadie daba razón del tal Iberito. Los círculos y peñas del Suizo tampoco respondieron. Un encuentro casual con Maltranita hizo al fin la luz. El prófugo había llegado a Madrid, instalándose en la casa de huéspedes de la Milagro; pero a los quince días de estar en ella desapareció por escotillón como había venido. «Salió una tarde diciendo hasta la noche, y todavía le estamos esperando». Así lo contaba Maltrana ya muy avanzado Diciembre. De este dato precioso partieron las gestiones emprendidas con febril ardor por Clavería, ayudado del joven estudiante. La primera indicación para una pista segura la dio Segismundo Fajardo, el ubicuo parroquiano de todos los cafés de Madrid, y por consejo de él fue interrogado don Víctor Ibrahim. Hombre muy tardo en sus respuestas, por el afán de rodearlas de misterio y de farandulería, el castrense recomendó que se buscase el testimonio del teniente Estercuel. Pero Estercuel había sido trasladado a Zamora días antes. Por fin, siguiendo el rastro al través de la oficialidad de Cazadores de Figueras, acuartelados en Leganés, se llegó al punto importante de la prisión del sargento Quirós y dos paisanos, uno de los cuales era un jovencillo imberbe. Amigo de Clavería era el teniente coronel de Figueras. A él se fueron los investigadores, sin obtener la claridad que perseguían. He aquí las manifestaciones del jefe del batallón. O el jovenzuelo detenido con el sargento había falseado su nombre, o no era el que buscaban con el nombre de Santiago. De su paradero nada sabía el teniente coronel, pues los dos paisanos entregados a la autoridad gubernativa salieron en cuerda de presos… ¿Para dónde? ¿Para Melilla, para el castillo de Gibralfaro en Málaga, para Cartagena?

Ante estas vagas referencias, pateó y echó fieras maldiciones Clavería, gritando: «¿Pero así se encarcela a infelices ciudadanos, y se les conduce al destierro sin formalidad alguna ni decir siquiera a dónde los llevan? ¿En qué país vivimos? ¿Es esto España, o una colonia fundada por el Congo en tierras europeas?». Y el de Figueras, lastimado también y algo confuso, le contestaba: «Amigo mío, no hemos hecho los militares la Ley de Vagos. Es cosa del Gobierno, a quien los dedos se le antojan conspiradores. Hablen ustedes con el Gobernador civil, con el Ministro de la Gobernación, con el Ministro de Gracia y Justicia, con el Director de Penales, con el Presidente de la Junta de Cárceles, con el Inspector de la Guardia civil, con el Juez de la Inclusa… (siguió enumerando en broma), con el Comisario general de Cruzada, con la Secretaría de la Interpretación de Lenguas, con el Nuncio apostólico, con doña Polonia Sanz, con el padre Claret, con el moro Muza…».

No exageraba el teniente coronel: la peregrinación que emprendieron los buscadores de Iberito, abrazó innumerables compartimientos de la superficie burocrática del Estado, toda llena de aposentos claros y obscuros, de cavernas, zahúrdas y pasadizos. Dos semanas de labor infatigable no dieron resultado alguno. Nadie sabía nada. En toda estancia de aquella Babel culpaban a la estancia vecina, y en ninguna faltó un hombre indolente que alzara los hombros significando su desprecio de la vida y de la libertad de los ciudadanos. Aburrido y desalentado, Clavería dio a Santiago Ibero cuenta de su indagatoria, tan prolija como ineficaz. Gran consternación en Samaniego y La Guardia. Enterada Gracia de la pérdida de su primogénito, sufrió terribles ataques nerviosos. Dejola Ibero al cuidado de la sin par Demetria y del marido de esta, y se fue a Madrid en Enero del 62.

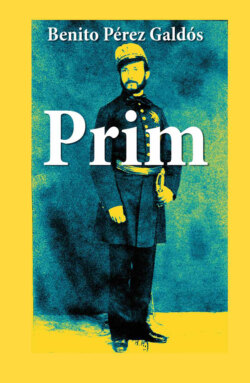

Juntos los dos amigos, repitieron las indagaciones, y, por fin, la Guardia civil señaló una pista con visos de segura. Según dijo Ibero, las diligencias del cura Baranda dieron por resultado el encuentro de un sargento inválido que iba semanalmente al mercado de Almazán con una carga de sal. Milmarcos, que así se llamaba, conoció a Santiaguito en el mesón de aquella villa, y le aposentó luego en su casa de Tor del Rábano. El móvil del descarriado muchacho no era otro que agregarse a las tropas que iban a Méjico al mando de Prim. Con esta idea coincidían las indicaciones de la Guardia civil, resultando de todo que bien podía suponerse, con probabilidades de certeza, que no fue Iberito el preso de Leganés… Al desaparecer de la casa de huéspedes debió de tomar el camino de Cádiz, y al fin, en esta plaza hallaría modo de introducirse en el vapor que últimamente transportó más tropas para la Habana. Pudo embarcarse el muchacho furtivamente y sin papeles, por el sistema escurridizo de los pasajeros apodados polizones…

Resuelto a no desmayar en la cacería de la verdad, partió Ibero a Cádiz… Doloroso es consignar que volvió a Madrid a fines de Febrero con la pena y desesperación de un nuevo fracaso. O Iberito había logrado colarse en el vapor de Enero, o andaba escondido Dios sabía dónde, o era ya difunto. No acertando a consolar al afligido padre, Clavería y otros amigos daban por cierto que el chico pisaba ya el suelo americano, realizando con osadía caballeresca su pensamiento. Lo más práctico sería, pues, escribir a las autoridades de la Habana, o al mismo Prim a Méjico, para que buscaran al prófugo y bien custodiado lo mandasen a la Península… No alcanzando a estos dos personajes las relaciones de Clavería, solicitó este los auspicios de un buen amigo, el marqués de Beramendi, que se mostró en extremo bondadoso y servicial. «Mañana es correo -le dijo-. Yo escribiré a Serrano, presentándole el asunto como cosa mía, para que lo tome con interés. Con Prim no tengo confianza; pero Manolo Tarfe, que es uno de sus corresponsales en Madrid, y en todos los correos le da conocimiento de cuanto aquí pasa, le escribirá mañana mismo. Yo respondo de ello».

Uniendo lo cortés a lo diligente, invitó a un almuerzo íntimo, para el día inmediato, a Clavería, Ibero, Manolo Tarfe y algún otro amigo. De sobremesa se trataría del asunto que bien pudiéramos llamar ibérico, y se escribirían las cartas. Así fue. Reuniéronse todos a la hora indicada. Ibero fue presentado a Tarfe, resultando que se conocían: ambos recordaron haber hecho juntos en diligencia la travesía de Las Landas, viniendo Ibero de Francia con su señora y dos niños pequeños… «Fue el 52, ¿no es eso?

— El 52, justo -replicó Santiago-. Recuerdo la fecha porque veníamos de París, donde no se hablaba de otra cosa que del casamiento de Napoleón con Eugenia.

— Y de lo mismo hablamos nosotros en el paso de Las Landas».

Al sentarse a la mesa, dijo Beramendi que había escrito a Serrano recomendándole el asunto del niño perdido. Urgía que Tarfe hiciera con toda eficacia la misma recomendación al general Prim en la carta de aquel día. Así lo prometió, y esta incidencia llevó de lleno el pensamiento y la palabra de todos los presentes a la campaña de Méjico.

«Para mí -afirmó Tarfe-, ya no hay secreto en la expedición: ya sé que Inglaterra y España van engañadas, vendidas… Así se lo escribo hoy al General… El convenio de Londres, después de establecer el objeto de la intervención, dice: ‘Las altas partes contratantes declaran que no buscan ninguna adquisición de territorio, y que no ejercerán en los asuntos interiores de la Nación mejicana influencia alguna que menoscabe su derecho para escoger y constituir libremente su forma de gobierno’. ¿No dice esto? Pues todo es una comedia. Francia va resueltamente a cambiar allí la República por la Monarquía, y a colocar en el trono a un Príncipe europeo».

Asombro de Ibero, novato en estos cubileteos de la diplomacia; dubitación de Clavería, risa de Beramendi, dejando traslucir que el notición no era cosa nueva para él.

«Te ríes porque crees estar tan bien informado como yo. Por Guillermo Aransis, que llegó anteayer de Viena, sabes el nombre del candidato; pero ignoras cómo se ha fraguado este complot contra la República mejicana, y qué manos han tejido la fina trama. Yo he recogido excelentes testimonios, y hoy le mando al General un protocolo curiosísimo para que se divierta y rabie un poco… Ya verá en la que se ha metido.

— El candidato es el archiduque Maximiliano -dijo Beramendi-, hermano del Emperador de Austria. Para mí no es ya rumor, sino hecho positivo. Maximiliano será Emperador de Méjico. ¿De dónde ha salido esta candidatura? Para mí no es difícil precisarlo… Ya sabes que en la gestación de las revoluciones, así como en la de las restauraciones, veo siempre manos femeninas. Es una manía, si quieres. Por algo la divinidad de la Historia es mujer: la musa Clío. Pues en París, hace ya algunos años, he visto de cerca la acción mujeril trabajando fieramente por la monarquía mejicana. ¿Conociste a la bella Errazu, a la Guibacoa, a la Uribarren, damas mejicanas, tan ricas como hermosas, y por añadidura furiosamente ultramontanas? Ya en los salones del Elíseo conspiraban contra la libertad de su país, y esas y otras, también fastuosas y bellas, han reanudado en Tullerías la intriga para cambiar en Méjico la forma de gobierno, condensando ya sus ideas en la persona de Maximiliano.

— No han sido señoras, Pepe, sino hombres de fuste; ha sido la clase aristocrática y rica de la República, expatriada voluntariamente a la muerte de Santana, el único que allí contuvo los desvaríos democráticos; ha sido el arzobispo Labastida, que no se resignaba a la desamortización eclesiástica, llevada a efecto por Comonfort; ha sido el alto clero, la Curia romana…

— Iniciadores fueron tal vez; pero sus planes habrían quedado reducidos a declamaciones de un coro sentimental, si las damas elegantes… ¡cuidado con ellas, que son de Caballería!… no se hubieran lanzado a la pelea. En estas campañas sólo la bandera es de los hombres; a las mujeres pertenece la gloria del combate y del triunfo.

— No dudo que influya el bello sexo, Pepe; pero esto, según mis indagaciones, viene de más alto. Napoleón, por farolear en Europa y fascinar a los franceses, inventa las empresas militares más fantásticas. Un imperio en Méjico, ¡qué bonito! La bandera tricolor plantada en el árbol de la Noche triste, ¡qué teatral! Además, el hombre quiere hacer buenas migas con Austria… puesta la mira en el Rhin y en la Prusia Renana… El niño no tiene ambición que digamos… Luego, mi señora la Emperatriz Eugenia, ante quien me postro con toda la admiración y el respeto del mundo, gusta de improvisar tronos… ¡ella, que subió al de Francia con increíble suerte!… y ahora se solaza haciendo Emperador a un Príncipe austríaco, y Emperatriz a una Princesa belga… Es un bonito juego… Póngote de soberano en Méjico, aunque te ponga prendido con alfileres…

— ¿Lo ves, Manolo?… Y luego negarás que las faldas empollan los imperios… Para tu gobierno, te diré que la idea de llevar un Rey a Méjico es antigua. En mis mocedades de Roma conocí yo a un mejicano extravagante, Gutiérrez Estrada, que tenía por ídolo al príncipe de Metternich, y procuraba imitarle hasta en el vestir. Usaba unas corbatonas formidables y unos cuellos altísimos. En casa de Antonelli le vi algunas noches, con su levita color café, muy ajustada, y una placa de brillantes en el pecho… A lo mejor se lo encontraba uno en el Pincio, lleno el faldón de periódicos ultramontanos, L’Univers, La Civiltà Cattolica; leía febrilmente, y hablaba solo cuando no tenía con quién hablar. Yo le abordé algunas veces por pasar el rato, pues el hombre admitía conversación del primer paseante desconocido con quien topaba, y no hacía la menor reserva de sus pensamientos y sus planes. A vueltas andaba con una idea fija, que era cambiar la forma de gobierno en Méjico, con lo que ganarían mucho el orden y la religión. En Viena pasaba largos meses dando matraca al príncipe de Metternich, y por variar se iba después a Roma y la emprendía con Antonelli. Era un hombre afable y bastante instruido… ¡Pues, digo, si trabajó el hombre para plantar una corona sobre el escudo de su país! Muchos le tuvieron por loco. Luego ha venido la Historia a darle la razón, que esto está muy en la naturaleza de la Historia: dar la razón a los que no la tienen. Pero lo repito: ni Gutiérrez Estrada, ni los ricos mejicanos que trabajaron después por la misma idea, Sánchez Navarro, Hidalgo, Arroyo, ni Almonte últimamente, habrían visto en Méjico monarquía del tamaño de una lenteja, si las señoras no sacan del pecho el Cristo, y de la liga la navaja…

— Oigame usted, Marqués -dijo a esta sazón Santiago Ibero-, y perdone que hable de mi pleito. Si tan grande es la influencia de las damas en los asuntos públicos, ¿por qué no ha de serlo en los privados? Pequeñísimo, insignificante asunto es este de la desaparición de mi hijo, pues sólo a mí y a mi familia interesa. Y pues nada hemos conseguido de las autoridades ni de los altos o medianos poderes, ¿sería locura que nos encomendáramos a una, o tres, o veinte señoras de esas ricas y guapas que según usted todo lo pueden?

— Es una idea, es una idea -respondió Beramendi risueño y pensativo-; hay que pensar en ello… Yo pensaré…».