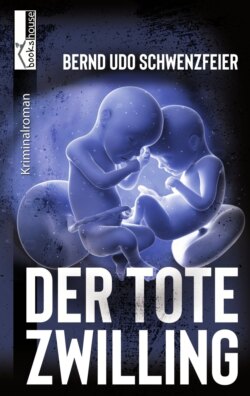

Читать книгу Der tote Zwilling - Bernd Udo Schwenzfeier - Страница 9

Оглавление1.

Freitag, 20. Juni 1980

Ost-Berlin/DDR, Normannenstr. 22, Berlin - Lichtenberg, Ministerium für Staatssicherheit, 6. Stock, Zimmer 612, »Zentraler medizinischer Dienst (ZMD)«

Manfred blieb für einen Augenblick vor dem tristen grauen Gebäudekomplex des Ministeriums für Staatssicherheit stehen. Er sah sich noch einmal prüfend um, ehe er die mittlere der drei schweren Schwingtüren am Eingangsportal mit einem Ruck aufstieß. Den beiden Posten im Eingangsbereich zeigte er unaufgefordert seinen Dienstausweis vor, obwohl er in Uniform war.

»Was können wir für Sie tun, Herr Oberst?«, fragte einer von ihnen beflissen, nachdem er salutiert hatte.

»Ich habe einen Termin bei Herrn Oberstleutnant Jacobi von der Abteilung ZMD.«

»Wir wissen bereits Bescheid. Der Herr Oberstleutnant erwartet Sie. Fahren Sie mit dem Fahrstuhl bis in den 6. Stock. Gehen Sie dann nach rechts bis zum Zimmer 612.« Der Posten nahm einen bereits vorbereiteten Laufzettel, trug die Uhrzeit ein und übergab ihn ihm. »Herr Oberst, den müssen Sie mir nachher wieder unterschrieben zurückgeben.«

Manfred nickte genervt. Ihm lief die Zeit davon, und er wollte bei diesem enorm wichtigen Gespräch mit dem Geheimdienstmann nicht zu spät kommen.

Vor der Tür seines Gesprächspartners verhielt er einen Augenblick und atmete einmal tief aus, ehe er entschlossen an die Tür klopfte.

»Herein«, rief eine sonore Stimme.

Er betrat einen großen Raum, der mit den üblichen kargen und schmucklosen Büromöbeln ausgestattet war.

Ihm fiel sofort ein großes Bild ins Auge, das an der Wand hinter dem Schreibtisch hing und den Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker beim Begrüßen einer Kindergruppe der FDJ zeigte. Durch die hohen Fenster blickte man auf die schmutzig roten Dächer der umliegenden Wohnblöcke.

Ein etwa 50-jähriger schlanker Mann in Zivil erhob sich von seinem Stuhl, trat hinter dem altmodischen Schreibtisch hervor und kam ihm mit einem leichten Lächeln entgegen. »Schön, dass Sie heute Zeit haben, Herr Oberst«, begrüßte er ihn und gab ihm die Hand. »Ich freue mich immer wieder, wenn ich einen hohen Offizier unserer Nationalen Volksarmee begrüßen kann.«

»Ich freue mich auch, Herr Oberstleutnant«, gab Manfred zurück. »Hoffentlich haben Sie eine gute Nachricht für mich und vor allem für meine Frau.«

»Nehmen Sie erst einmal Platz, lieber Oberst Opitz. Möchten Sie etwas trinken, Kaffee, Wasser, Tee oder vielleicht etwas anderes? Ich habe einen guten britischen Whisky im Schrank, etwa fünfundzwanzig Jahre alt. Ein wahrlich köstlicher Tropfen. Den müssen Sie unbedingt einmal probieren«, schwärmte Jacobi und schnalzte verzückt mit der Zunge.

»Nein, danke, das ist mir noch zu früh«, erwiderte Manfred und setzte sich auf den ihm angebotenen Stuhl. Er mochte diesen aalglatten Stasibeamten nicht sonderlich, hatte sich doch bei den telefonischen Kontakten in den vergangenen Wochen keine allzu große Sympathie eingestellt. Außerdem war er viel zu angespannt, als dass er große Lust auf eine längere Unterhaltung mit Jacobi hatte, die vielleicht auch noch ins Private abdriftete. Hinzu kam, dass er Alkohol im Dienst strikt ablehnte. Stattdessen wartete er voller Ungeduld auf die Entscheidung der Staatssicherheit, ob seinem Gesuch entsprochen worden war. Dann wäre die quälende Ungewissheit für Johannas und seine Zukunft ein für alle Mal zu Ende, und sie würden endlich Gewissheit haben, ob sich ihr großer Herzenswunsch nach einem Kind erfüllen würde oder nicht. Er spürte, wie seine Erregung bei diesen Gedanken zunahm und sein Herz heftig zu klopfen begann.

»Schade, der hätte Ihnen bestimmt gut geschmeckt«, sagte Jacobi mit einem schmalen Lächeln. Sein Blick streifte die altmodische Wanduhr. »Na ja … ist vielleicht noch ein bisschen zu früh um diese Tageszeit.« Er setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch, auf dem nur eine dünne Mappe lag. Er räusperte sich, schlug die Mappe auf, blätterte darin und nahm ein Blatt Papier in die Hand, überflog noch einmal den Inhalt. »Ich freue mich wirklich, lieber Herr Oberst, dass wir Ihnen eine positive Antwort auf Ihren Antrag hin geben können. Alle eingereichten Unterlagen haben wir überprüft, auch das noch nachgereichte zweite Gutachten über die dauernde Unfruchtbarkeit Ihrer Gattin. Meine Vorgesetzten haben grünes Licht gegeben. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach in Bälde Ihrem Wunsche entsprechen und Ihnen ein Kind zuweisen können. Entsprechende Informationen über eine, sagen wir mal, geeignete Spenderin haben wir vor Kurzem erhalten. Es wird allerdings noch geraume Zeit dauern, bis Sie und Ihre Gattin über das Kind verfügen können.«

Manfred starrte Jacobi überrascht an. »Das habe ich in meinen kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt«, stieß er hervor. »Was ist es denn, ein Mädchen oder ein Junge?«

Jacobi lächelte süffisant. »Was hätten Sie denn gern, Herr Oberst?«

»Das ist mir im Grunde völlig egal. Hauptsache, das Kind ist gesund.«

»Na, dann will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Es ist ein Junge!«

»Das ist ja wunderbar, Herr Oberstleutnant. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir immer einen Sohn gewünscht. Sie sehen mich überglücklich.« Er vergaß für einen Moment jegliche Zurückhaltung. »Das muss ich gleich meiner Frau mitteilen. Die wird richtig aus dem Häuschen sein.« Er schüttelte fassungslos den Kopf und fuhr sich immer wieder über sein Haar, aber nach diesem kurzen Gefühlsausbruch war er wieder der beherrschte Militär. »Herr Oberstleutnant, wann ist es denn mit der Geburt so weit?«, fragte er und sah Jacobi erwartungsvoll an.

Der blätterte in dem Vorgang. »Das kann man noch nicht genau sagen, aber nächster Monat wäre unter Umständen möglich. Wie gesagt, das können wir im Augenblick nur abschätzen. Wir verlassen uns da ganz auf den behandelnden Gynäkologen dieser Frau.«

»Herr Oberstleutnant, darf ich fragen, um wen es sich dabei handelt?«, fasste Manfred vorsichtig nach. Ihn interessierte natürlich brennend, woher und von wem das Kind stammte.

»Nun ja, wir haben da eine junge, ledige Frau im Visier, über die uns ihr behandelnder Gynäkologe dankenswerterweise berichtet hat. Sie ist bereits Mutter mehrerer unehelicher Kinder, zeigt asoziale Tendenzen, ist arbeitslos, dem Alkohol nicht abgeneigt und verhält sich offensichtlich nicht im Sinne unserer sozialistischen Werteordnung, die uns von der Partei vorgegeben wurde. Sie ist mit Zwillingen, beides Jungen, schwanger, und es wird wahrscheinlich aufgrund ihrer persönlichen Situation und ihrer Disziplinlosigkeit in Kürze zu einer Frühgeburt kommen. Sie verstehen …?«

Manfred nickte. »Aber das Kind wird doch keinen Schaden davontragen?«, fragte er hastig und spürte, wie ihm vor Aufregung der Mund trocken wurde.

»Nein, nein«, beeilte sich Jacobi zu antworten. »Sie erhalten nur ein gesundes Kind. Da können Sie ganz der Kompetenz unserer Ärzte vertrauen, lieber Herr Oberst«, beschwichtigte ihn der Stasimann mit jovialem Lächeln. »Am besten, Sie und Ihre Gattin bereiten sich ab heute auf Ihre Rolle als künftige Eltern vor.«

Manfred rieb sich zufrieden die Hände und schickte ein Stoßgebet gen Himmel. Das war ein guter Tag, und seine geliebte Johanna würde endlich wieder aus ihrem seelischen Tief herausfinden, in das sie nach der vor einigen Jahren erhaltenen niederschmetternden Diagnose der dauernden Unfruchtbarkeit hineingeraten war. Endlich würde sich ihr gemeinsamer Wunsch nach einem Kind erfüllen. »Herr Oberstleutnant, gestatten Sie mir noch eine Frage: »Was erklären Sie denn der Mutter, wenn sie nach ihrem zweiten Kind fragt?«

»Keine Sorge, wir haben nachvollziehbare Gründe zur Auswahl. Aber das sollte Sie nicht weiter interessieren. Sie verstehen …?« Sein Hinweis war allzu deutlich. Jacobi wollte wohl nicht weiter über das unappetitliche Prozedere reden. Aber er wollte es und bohrte deshalb unbeirrt nach. »Ich hätte schon ganz gern eine Antwort auf meine Frage, Herr Oberstleutnant.«

Jacobi verzog das Gesicht, als ob er in eine Zitrone gebissen hätte. Schließlich nickte er. »Eigentlich wollten wir Sie damit nicht belasten.« Er hüstelte verlegen, und Manfred sah, wie er mit sich rang. Nach einem Moment des Zögerns nickte er erneut. »Nun gut, wenn Sie unbedingt darauf bestehen. Sie können versichert sein, dass die Wegnahme nur dem Kindeswohl dient, wenn wir es aus diesem Milieu herausholen. Es gibt zum Glück noch verantwortungsbewusste Ärzte, die die staatlichen Gesundheitsorgane informieren, wenn etwas in dieser Hinsicht aus dem Ruder läuft. Das ist uns als Staatssicherheit eminent wichtig, denn nur so kann die öffentliche Ordnung im Sinne der Vorgaben der von der SED festgelegten sozialistischen Gesellschaftsordnung aufrechterhalten werden.« Jacobi hatte sich in Rage geredet, stand auf, ging zu einer Glasvitrine, öffnete deren untere Tür, nahm die angepriesene Flasche Whisky heraus, entkorkte sie und schenkte sich ein Glas voll. Er trank es in einem Zug aus, wischte sich mit der Hand über den Mund, setzte sich wieder hin und sah Manfred einen Moment lang schweigend an.

»Das verstehe ich schon, Herr Oberstleutnant, und das ist auch gut so. Aber Sie haben mir noch immer nicht meine Frage beantwortet«, sagte Manfred unbeirrt.

»Sie geben wohl nie auf, Herr Oberst? Aber gut … Alles, was ich Ihnen jetzt sage, ist geheim und darf diesen Raum nicht verlassen, und niemand, auch nicht Ihre Frau, darf jemals etwas davon erfahren. Wenn doch, wird es strafrechtliche und disziplinarische Konsequenzen nach sich ziehen. Herr Oberst, wir verstehen uns doch, oder …?«, forderte er mit Nachdruck eine Bestätigung.

Manfred hörte sehr wohl den drohenden Unterton heraus. »Kein Problem«, lenkte er sofort ein. »Also, dann erzählen Sie mal!«

»Das Gesundheitsministerium hat im Auftrage der Partei ein umfangreiches Forschungsprogramm aufgelegt mit dem Ziel, die ungewöhnlich hohe Zahl von Säuglingssterblichkeit, insbesondere bei Frühgeburten, in der DDR zu untersuchen. Die Frau wird durch den Arzt informiert, dass einer ihrer Zwillinge nicht lebensfähig war und der Fötus unbedingt wissenschaftlich untersucht werden muss, um künftige Abwehrmechanismen zu entwickeln, die das leidige Problem ein für alle Mal beseitigen können. Dazu brauchen wir natürlich entsprechende Babyleichen«, klärte Jacobi ihn ungerührt auf.

»Ich verstehe. Aber was ist, wenn die Mutter der Untersuchung nicht zustimmt?« Manfred sah Jacobi an und wartete gespannt auf dessen Antwort.«

»Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Unmittelbar nach der Geburt gibt es schon Mittel und Wege, die schriftliche Freigabe zu bekommen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen«, beendete Jacobi abrupt seine Ausführungen.

Manfred spürte, dass es besser war, nicht weiter nachzufragen, um nicht noch im letzten Moment die erteilte Zustimmung zu gefährden. »Dann kann ich im Namen meiner Frau nur hoffen, dass es keine Schwierigkeiten gibt und wir bald unser Kind in den Armen halten können.«

»Das werden Sie. Darauf können Sie sich verlassen, es sei denn, es passiert bei dem Geburtsvorgang etwas Unvorhergesehenes. Damit muss man immer rechnen«, gab Jacobi zu bedenken und blickte auf seine Armbanduhr. »Ich glaube, wir haben alles Nötige besprochen, oder haben Sie noch eine Frage?«

Manfred spürte, dass Jacobi das Gespräch beenden wollte, und schüttelte den Kopf. Er konnte es kaum erwarten, Johanna von dem erfolgreichen Gespräch zu berichten, und so lächelte er still in sich hinein und stellte sich ihr glückliches Gesicht in Gedanken vor. Endlich standen sie beide ganz dicht vor der Erfüllung ihres größten Wunsches. Würde er am Ende tatsächlich wahr werden? »Herr Oberstleutnant, meine Frau und ich müssen uns bei Ihrer Dienststelle und bei Ihnen sehr bedanken, dass wir auf diesem ungewöhnlichen Wege ein Kind erhalten. Wir wissen um die Problematik dieser Aktion, und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch einige Bauchschmerzen dabei. Meiner Frau wird es nicht anders ergehen.«

»Wir haben es uns auch nicht leicht gemacht. Aber die Lebensprognose des Säuglings wäre katastrophal, wenn er bei seiner Mutter bliebe. So hat er wenigstens die Chance, später eine konstruktive Rolle in unserer sozialistischen Gesellschaft zu spielen. Das ist doch auch etwas, oder? Das sollten Sie bei all Ihren Skrupeln nicht vergessen«, tröstete ihn Jacobi.

Manfred nickte. »Sie haben recht, das Wohl des Kindes steht im Vordergrund. Also, nochmals vielen Dank.« Mit einem festen Händedruck verabschiedeten sie sich. Manfred musste sich eingestehen, dass der Abschied wesentlich kühler ausfiel als die vorherige Begrüßung. Da hatte er dem Gefolgsmann Erich Mielkes wohl etwas zu sehr zugesetzt.

Auf der Straße winkte Manfred seinem Fahrer zu, der in seinem Dienstwagen auf einem nahe gelegenen Einstellplatz auf ihn wartete.

Feldwebel Steinke nickte, startete den dunkelgrünen Militärjeep, fuhr das kurze Stück bis zum Eingang, sprang aus dem Armeewagen und öffnete beflissen die Beifahrertür und salutierte.

»Feldwebel Steinke, halten Sie an der nächsten Telefonzelle an! Ich muss telefonieren.«

»Herr Oberst, das können Sie doch über die Freisprechanlage im Wagen tun«, erwiderte Steinke zeigte auf den Hörer unter dem Armaturenbrett.«

»Das ist privat, Feldwebel«, gab Manfred ungehalten zurück. »Und nun fahren Sie endlich los und stellen Sie nicht so viele Fragen!«

Steinke biss sich auf die Lippen und schwieg. Ein paar Nebenstraßen weiter hielt er vor einer leeren Zelle an.

»Machen Sie inzwischen den Motor aus! Es wird ein Weilchen dauern«, ordnete Manfred an und stieg aus.

Kurz entschlossen wählte er die Telefonnummer der Dienststelle seiner Ehefrau Johanna an, die als Sekretärin im Wirtschaftsministerium arbeitete. Beim ersten Mal verwählte er sich vor Aufregung und musste einen zweiten Versuch unternehmen, ehe er sie endlich an der Strippe hatte. Sie meldete sich mit ihrer warmen Stimme.

Er unterbrach sie sofort. »Hallo, Hanna, ich bin es.«

»Das ist lieb von dir, Manfred, dass du schon anrufst. Was kannst du mir denn berichten?«

»Wir haben es geschafft, wir bekommen endlich ein Kind.« Er sprudelte fast über. »Und dann auch noch einen Jungen.« Er lachte in den Hörer hinein. »Mensch, Hanna … mehr Glück kann man ja nicht haben. Jacobi hat es mir gerade bestätigt. Ich habe zwar noch nichts Schriftliches in den Händen, habe aber den Vorgang auf seinem Tisch liegen gesehen. Ein bisschen müssen wir uns aber noch gedulden. Erst im Juli wird es aller Wahrscheinlichkeit nach so weit sein. Aber das können wir ja alles später zu Hause besprechen.«

»Manfred, ist es wirklich wahr? Bekommen wir tatsächlich ein Kind? Ich kann es gar nicht glauben, ich … ich … ich weiß gar nicht, was ich sagen soll …«, stammelte sie, und er spürte, wie ihr Tränen der Freude über die Wangen liefen.

»Ich muss Schluss machen. Ich werde heute eher Feierabend machen, und dann öffnen wir eine gute Flasche Wein und feiern ein bisschen. Grund genug haben wir ja dafür.«

»Ja, Manfred, ich freue mich auch. Ich werde gleich meinen Chef fragen, ob ich eher gehen kann. Er wird wohl nichts dagegen haben. Genug Überstunden stehen ja bei mir zu Buche.

»Das mach mal. Grüß ihn von mir und lass dir irgendeinen nachvollziehbaren Grund einfallen. Aber Hanna, bitte, noch kein einziges Wort über das Kind. Zu niemandem! Wir sollten im Augenblick den Ball noch flach halten, wenn du verstehst, was ich meine?«

»Aber ja, Manfred, ich bin doch nicht von gestern«, entgegnete sie pikiert, »… du immer mit deinem Geheimhaltungsfimmel. Sollen doch alle Menschen an unserem Glück teilhaben.«

»Können Sie ja, aber nicht schon jetzt. Das mit dem Kind muss erst in ‚trockenen Tüchern‘ sein«, mahnte er sie. »Sei bitte so gut und halt dich daran. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Das geht niemand etwas an. Zumindest jetzt noch nicht.«

»Ist ja gut, du hast ja recht«, gab sie ergeben zurück.

»Also dann tschüss, bis nachher.« Zufrieden stieg er in seinen Dienstwagen ein und ließ sich auf direktem Wege zu seiner am Treptower Park liegenden Dienststelle zurückfahren.

Als er um 15:00 Uhr die Tür seiner Wohnung in Köpenick öffnete, war Johanna bereits da. Sie hatte den Tisch im Esszimmer gedeckt, und aus der Küche zog der Duft frisch gebratenen Fleisches in seine Nase.

Sie hatte sein Kommen bemerkt und kam freudestrahlend mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu. »Ich bin so glücklich, Manfred. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.« Sie schluchzte ergriffen und küsste ihn heftig. »Komm, erzähl mir alles«, bat sie atemlos und schob ihn in die Küche. »Ich muss noch schnell den Salat anrichten, dann können wir essen. Du hast doch Hunger, oder?«

»Hunger schon, aber nicht auf das Essen, sondern auf dich.« Er grinste, drückte sie fest an sich, hob ihren Kopf und küsste sie lang und innig. »Lass uns Schlafzimmer gehen«, flüsterte er an ihrem Ohr und schob sie sacht in die Richtung.

Ihre dunklen Augen sahen ihn zärtlich an, und er entdeckte in ihnen ihre Liebe. Behutsam machte sie sich frei. »Komm, erzähl mir jetzt alles. Das andere verschieben wir auf nachher. Wir haben noch genug Zeit, sonst brennt uns noch das Fleisch an. In Ordnung?«

Er zuckte enttäuscht die Schultern und nickte. Sie setzte sich wieder, und ihr Blick hing an seinen Lippen, als er ihr von dem schicksalhaften Gespräch mit dem Stasimann Jacobi berichtete.

»Ich bin so glücklich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Endlich bekommen wir ein Kind, und endlich sind wir eine richtige Familie.« Sie strahlte. »Schade nur, dass wir dann die Wohnung wechseln müssen.«

»Das stimmt, ich wäre gern hier wohnen geblieben«, erwiderte er, stand auf, öffnete die Balkontür und trat hinaus. Er ließ seinen Blick über die träge dahinfließende Spree mit ihrem gepflegten, parkähnlichen Uferstreifen schweifen. »Dieser eindrucksvolle Ausblick wird mir bestimmt fehlen, aber vor allem diese schöne Vierzimmerwohnung. Aber die tausche ich gern gegen ein Kind ein.« Er lächelte versonnen. Plötzlich wurde er ernst. »Hanna, über eines müssen wir uns im Klaren sein. Egal, was passiert, der Junge darf niemals erfahren, woher er tatsächlich stammt und wer seine leiblichen Eltern sind. Er soll für immer denken, dass wir es sind. Kannst du mir das hoch und heilig versprechen, und vor allem, kannst du mit diesem Geheimnis leben?«

Sie überlegte einen Moment. »Ja, Manfred, ich verspreche es dir«, antwortete sie mit fester Stimme. »Von mir wird er nie ein Sterbenswörtchen erfahren.«

Er sah sie innig an, ergriff ihre Hände und streichelte sie zart. »Ich danke dir, Hanna. Mir fällt ein Stein vom Herzen, das kannst du mir glauben.«

»Das ist ganz in meinem Sinne«, erwiderte sie. »Aber jetzt sollten wir essen. Mein Magen knurrt gewaltig, und der Salat muss noch schnell fertig werden. Mach schon mal den Herd aus, sonst brennen die Koteletts noch an.«

Wenig später saßen sie im Esszimmer. Er öffnete eine Flasche Rotwein, die er vor Kurzem bei einem Pistolenwettbewerb mit anderen Offizieren seiner Dienststelle gewonnen hatte, und goss die beiden kristallenen Gläser voll, die noch von seiner Großmutter aus Schlesien stammten. Hell und zart war der Klang, als sie die Gläser gegeneinanderstießen und sie sich dabei tief in die Augen sahen. Der Wein schmeckte köstlich.

»Johanna Opitz, ich liebe dich!«, sagte er, als er das Glas wieder abgestellt hatte.

»Ich dich auch«, hauchte sie und spitzte die Lippen zu einem Kuss.

»Wie soll denn unser Sohn heißen?«, fragte er sie unvermittelt. Hast du dir schon einen Namen ausgesucht?

»Natürlich!«

»Dann lass mal hören, du beste aller Ehefrauen.«

»Was hältst du von Markus?« Sie sah ihn erwartungsvoll an.

»Prima, der gefällt mir ausgezeichnet«, entgegnete er spontan. »An den Namen könnte ich mich gewöhnen. Ja …«, er überlegte kurz, »den können wir nehmen. Ich bin einverstanden.«

Sie strahlte ihn an. »Das ist heute ein wundervoller Tag für uns. Endlich werden wir eine richtige Familie sein. Ich bin sehr glücklich.«

»Und ich erst«, ergänzte er lächelnd.

Sie tranken ein weiteres Glas. Die Stimmung war gelockert, und er genoss sie in vollen Zügen. Hanna hingegen wurde immer stiller und nachdenklicher, wandte sich schließlich ab und schaute wortlos aus dem Fenster.

»Du bist so still. Was ist denn los?«, fragte er sie besorgt.

»Ja, Manfred, das stimmt leider. Mir ist da plötzlich ein Gedanke gekommen. Ich muss immer wieder an die Mutter der Zwillinge denken, von der wir unser Kind bekommen werden. Irgendwie ist das doch grausam. Wird sie die Wegnahme ihres Kindes so einfach verkraften können? Was gaukeln ihr die Ärzte da nur vor? Und hinter allem steht die allmächtige Staatssicherheit. Das bereitet mir erhebliches Kopfzerbrechen. Kannst du das nicht verstehen? Wir bauen unser Glück auf dem Unglück eines anderen Menschen auf. Ich spüre jetzt schon deutlich mein schlechtes Gewissen.«

Er stand auf und ging wortlos im Zimmer umher. Ihre plötzliche Reaktion hatte ihn auf dem falschen Fuß erwischt. So klar hatte sie sich bisher noch nie über das Thema ausgelassen. Und wenn er ehrlich war, hatte er sich mit dieser Problematik auch noch nicht richtig befasst, sondern die aufkommenden Gedanken immer möglichst schnell verdrängt. Zu deutlich hatte die Euphorie über die Erfüllung ihres großen Wunsches alle anderen moralischen Bedenken überdeckt. Hanna hatte es genau auf den Punkt gebracht. Es war im eigentlichen Sinne eine ungeheuerliche, menschenverachtende, von der Stasi gelenkte Aktion, und es war größtes Unrecht, dass sie von nun an ihr ganzes Leben lang begleiten würde. Hoffentlich würden sie daran nicht zerbrechen. Schließlich blieb er vor ihr stehen, umarmte sie und zog sie zu sich hoch. »Hanna …«, sagte er und sah ihr ernst ins Gesicht. »Ich habe mir bisher nicht viele Gedanken darüber gemacht, und wenn welche kamen, habe ich sie verdrängt. Das war ein großer Fehler.« Er stöhnte tief auf und senkte den Kopf. »Die Freude über die Zusage hat alles andere überdeckt. Aber du hast recht. Wir müssen uns alle Mühe geben und unseren Jungen zu einem liebenswerten, toleranten Menschen erziehen. Damit können wir unsere Mitschuld zwar nicht tilgen, aber durch unsere Liebe zu ihm ein wenig mindern.«

Sie sah ihn mit Tränen in den Augen an. »Ja, das müssen wir tun. Markus soll es gut bei uns haben. Schon allein deshalb darf er nie etwas über seine tatsächliche Herkunft erfahren. Komm, lass uns das Geschirr in die Küche tragen«, bat sie ihn. »Ich bin müde und lege mich für eine halbe Stunde auf die Couch.«

»Gut, mach das. Und ich werde mich mal um den Defekt an der Waschmaschine kümmern«, erwiderte er in einem Anflug von Resignation. Er gab ihr noch einen Kuss und folgte ihr in die Küche. Das Schlafzimmer spielte bei dieser gedrückten Stimmung keine Rolle mehr.