Читать книгу Der Husarensäbel - Bernharda May - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление2

Bis wir den Säbel wiedersahen, dauerte es tatsächlich mehr als zwei Wochen. Allerdings redete Margit tagtäglich von kaum etwas anderem, woran ich allerdings selbst schuld war.

»Sieh, meine Gute, die Gooths wollen die Sache aus irgendeinem Grund geheim halten«, hatte ich zur ihr gesagt. »Das heißt, dass du weder deinen Kolleginnen noch deinen Freundinnen vom Kaffeekränzchen davon erzählen darfst, egal wie stark es dich danach drängt!«

Margit versprach mir, Stillschweigen zu bewahren. Ihrer üblichen Gesprächspartner beraubt, erkor sie nun dummerweise mich als den Auserwählten, dem sie all ihre Theorien anvertrauen konnte.

»›Geschichtsträchtig‹ hat Eduard gesagt«, wiederholte sie ständig. »Und vom Fernsehen hat er gesprochen. Am Ende gehörte der Säbel einst einem berühmten Seeräuber? Aber ein schwäbischer Seeräuber aus Nürnberg – kaum zu glauben.«

»Fränkischer Seeräuber«, berichtigte ich.

»Egal, das ist eher unwahrscheinlich. Obwohl, vielleicht gab es da früher Flusspiraten? Wie breit ist die Isar?«

»Die Pegnitz«, korrigierte ich abermals. »Meine Liebe, deine Geografiekenntnisse sind nicht die besten.«

Margit überhörte das.

»Ach, ich erinnere mich – die Piratensache hast du ja eingebracht, nicht Eduard. Der hat darüber nur die Nase gerümpft. Also nichts mit Seeräubern. Vielleicht hat sie der Säbel inspiriert und sie wollen einen Fechtkurs buchen? Und als Bürgermeister plant er, ein Turnier hierher in unser Städtchen zu holen! Das wäre was!«

»Margit, hör doch mit deinen neugierigen Nachforschungen auf, das gehört sich nicht«, versuchte ich sie zu stoppen, aber vergeblich.

»Oder am Ende wird gar ein Film gedreht?«, führte sie ihre Ideen weiter aus. »Stell dir vor, unser Örtchen wird ganz berühmt! Das würde auch erklären, weshalb die Gooths ständig wegfahren. Ist dir aufgefallen, wie oft sie neuerdings Tagesausflüge machen? Griselda ist kaum noch daheim. Ein Glück, dass sie Frau Kowalski haben, bei dem großen Haus!«

Frau Kowalski war die Haushaltshilfe, die mehrmals die Woche bei Gooths vorbeikam und Griselda beim Wischen und Waschen half. Als Filialleiter unserer hiesigen Bank und langjähriger Bürgermeister konnte es sich Eduard ohne Weiteres leisten, eine Hilfskraft anzustellen, um seine Gattin zu entlasten.

»Und für Nina ist es ein schönes Zubrot«, meinte Margit.

»Ihr Mann ist Polizist und dementsprechend verbeamtet«, entgegnete ich. »Ob sie angesichts seines sicheren Einkommens überhaupt ein Zubrot braucht?«

»Eine Frau will ihr eigenes Geld verdienen und nicht vom Ehemann abhängig sein«, meinte Margit.

»Warum gibt sie sich dann mit einer Stellung wie dieser zufrieden und macht nicht mehr draus?«, fragte ich.

»Wer ist jetzt von uns beiden der neugierige Nachforscher?«, unterbrach mich Margit und lächelte frech.

»Bei mir ist das was anderes«, behauptete ich. »Das ist das Reporterblut in mir. Da muss man einfach Fragen stellen. Was mich gleich auf eine Beobachtung bringt, die ich selber in den letzten Wochen gemacht habe.«

»Ja?«

Margits Augen leuchteten wissbegierig.

»Oh ja«, nickte ich und sprach betont langsam, um meine Schwiegertochter ein wenig zu necken. »Unser Kühlschrankinnenleben wandelt sich mit jedem Tag ein Stückchen mehr, und ebenso der Bestand der Speisekammer. Nicht nur, dass mehr als üblich in den Einkaufstüten steckt, die du nach der Arbeit mitbringst – immer häufiger lese ich ›bio‹, ›vegan‹ und ›fair trade‹ auf den Schachteln.«

Margit schwieg betreten.

»Ich kombiniere daraus, dass du nun doch in dem neuen Laden in der Siedlung einkaufst«, schloss ich meine Ausführungen. »Obwohl wir festgestellt haben, dass die Lebensmittel dort viel teurer sind als woanders.«

»Dafür sind sie auch gesünder und ökologisch nachhaltiger«, widersprach Margit. »Wir müssen mit der Zeit gehen. Junge Leute legen Wert auf solche Ernährung und außerdem ist es doch schön, wenn wir die neuen Geschäfte in der Siedlung unterstützen, oder nicht?«

Lassen Sie mich Ihnen, werte Leserschaft, an dieser Stelle eine kurze Beschreibung unseres Städtchens geben. Woanders würde man es wahrscheinlich nur als zu groß geratenes Dorf bezeichnen, aber es ist weit und breit die größte Ortschaft und wird nur von kleineren Gehöften umgeben. Die Landschaft drumherum ist verhältnismäßig flach, eben typisch für das westliche Mecklenburg. Neben Kirche, Grundschule, Bank und Gasthof (inklusive Festsaal!) gibt es hier die einzige Poststelle der Gegend. Jeder kennt jeden, viele Betriebe sind seit Jahrzehnten in Familienbesitz, man trifft sich sonntags in der Kirche oder im Gasthof und örtliche Feierlichkeiten sind terminlich an die Jahreszeiten und Arbeiten auf dem Felde gebunden.

Die neue Siedlung, von der Margit sprach, war erst in den letzten Jahren gewachsen. Sie diente vor allem Kleinfamilien und Rentnern aus der Großstadt als neuer Wohnsitz, die unbedingt ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen wollten und sich nicht davon abschrecken ließen, bis ins nächste moderne Einkaufszentrum fast eine Stunde mit dem Auto fahren zu müssen. Diesen Mangel an Einkaufsmöglichkeiten wiederum hatte sich ein Geschäftsmann zunutze gemacht, der mit den neuesten Ernährungstrends vertraut war und in der Siedlung einen Laden mit teuren Bio-Lebensmitteln, Veggie-Food und ökologisch abbaubaren Produkten eröffnet hatte. Der lief meines Erachtens auch ohne Margits Hilfe ganz gut und ich für meinen Teil erledigte die Einkäufe lieber weiterhin auf dem Markt, wo es einen Bäcker, einen Metzger und einen Tante-Emma-Laden gab und jeden Mittwoch die Bauern Obst, Gemüse, Eier und Molkereiprodukte anboten.

»Glaub einem erfahrenen Journalisten, der schon über viele Modeerscheinungen in der Lebensmittelbranche berichten musste«, sagte ich zu Margit. »Erinnerst du dich noch an die Zeiten, als man vor Eiern warnte wegen des Cholesterins? Und irgendwann hieß es plötzlich, so schlimm sei es gar nicht? Ähnliches prophezeie ich dir hinsichtlich des fleischlosen Konsums, und was hinter den Fair-Trade-Siegeln für dunkle Geschäfte stecken mögen, will ich am besten gar nicht wissen. Zuletzt wollen unsere Alteingesessenen schließlich auch von ihrer Hände Arbeit leben. Wieso sollte man da extra bis in die Siedlung fahren für etwas Brot, Fleischimitat und Butter?«

Margit schwieg dazu, aber ich durchschaute sie, denn ihre Formulierung »junge Leute« hatte verraten, was in Wirklichkeit hinter den neuen Einkaufsgewohnheiten steckte.

»Michael kommt zu Besuch, habe ich recht?«

Margit schlug mit der flachen Hand auf die Sessellehne.

»Verflixt, es sollte doch eine Überraschung sein!«, rief sie.

Michael war mein Enkel, ein fleißiger Medizinstudent. Der legte wirklich großen Wert auf gesunde Ernährung, und wenn er auch nichts gegen das regionale Angebot unseres Städtchens einzuwenden hatte, bevorzugte er doch Waren, deren Nachhaltigkeit mit entsprechendem Siegel gesichert war. Diskussionen darüber, dass ein einfacher norddeutscher Bauer sich so ein Siegel erst einmal finanziell leisten können musste, war der Schlingel bisher erfolgreich aus dem Weg gegangen. Natürlich habe ich ihn trotzdem von Herzen gern und verstand nun Margits großzügige Bestückung des Kühlschranks. Wo ein Mutterherz waltet, ist keine Speise zu teuer!

»Michael will seine Semesterferien endlich mal wieder zu Hause verbringen«, erzählte sie. »Er wollte dich überraschen, also spiel den Ahnungslosen, wenn er nachher kommt.«

»Er trifft heute schon ein?«

Ich war verblüfft, wie lange Margit den Sachverhalt vor mir hatte verborgen halten können. Vielleicht war ihre ganze Säbel-Plauderei nur Ablenkung gewesen? Raffiniert!

»Wo wir gerade vom Einkaufen sprechen«, plauderte Margit sogleich weiter. »Ich habe heute Frauke Friedrichson beim Fleischer getroffen. Sie hat ihr blaues Kleid mit den weißen Blumen am Saum völlig verschmutzt, weil der Kettenschutz ihres Fahrrades abgegangen ist. Ob das je wieder rausgeht?«

Da ich mich mit den Möglichkeiten und Grenzen von Waschbelangen nur bedingt auskannte, antwortete ich bloß:

»Sie sollte eben lieber zu Fuß gehen.«

»Und die ganzen Einkäufe schleppen? Nein, das kannst du ihr nicht zumuten.«

Frauke Friedrichson kam mir mit ihrer gedrungenen Figur zwar kräftig genug vor, um ihre Einkaufstaschen selbst tragen zu können, aber ich schwieg. Margit fuhr fort:

»Sie hat schließlich einen Gast und darum mehr einzuholen als sonst. Eine gewisse Frau Appelhold, glaube ich.«

»Appelhoff«, berichtigte ich. »Ich habe sie vorgestern bei der Post getroffen.«

»Und?«, fragte Margit neugierig. Sie wollte über Fremde immer alles ganz genau wissen.

Ich muss an dieser Stelle zugeben, damals Frau Appelhoff meiner Schwiegertochter gegenüber als unmögliche Frau beschrieben zu haben. Sie kam direkt von der Küste, war verwitwet und hatte eine dunkle Stimme, deren Lautstärke sie offenbar nicht regulieren konnte. Außerdem wurde sie von einer Art »Aura der Unruhe« umgeben.

»Appelhoff, die Witwe Appelhoff«, murmelte Margit. Plötzlich erhellte sich ihr Gesicht und sie rief aus: »Aber natürlich, ich hab von ihr gelesen! Sie ist die Witwe eines Großunternehmers – oder war es Großgrundbesitzers? – und sie zeigt sich für eine Vielzahl von Wohltätigkeitsveranstaltungen verantwortlich.«

Diese Erklärung machte mich ihr gegenüber nicht wohlgesonnener.

»Bestimmt eine von diesen Personen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, und dann den Leuten ihr Gutmenschtum aufzwingen«, bemerkte ich. »Die kauft ganz bestimmt im Bioladen in der Siedlung ein, das glaub mir!«

Just hörten wir, wie ein Schlüssel sich in der Haustür drehte, und ein munteres »Hallo?« durch die Diele schallte. Margit sprang auf und lief ihrem Sohn entgegen, ich hingegen bereitete auf der Terrasse drei Gläser Orangensaft zur Erfrischung vor.

Nachdem Michael seine Mutter gebührend umarmt und auf die Wange geküsst hatte, kamen beide zu mir nach draußen und Michael warf auf dem Weg durchs Wohnzimmer seine Reisetasche schwungvoll neben das Sofa. Das war eine Angewohnheit, die er von seinem Vater geerbt hatte – der war auch nicht gerade der ordentlichste Mensch der Welt gewesen (was nicht gerade für meine Erziehungskünste spricht).

Überhaupt schlug Michael meinem verstorbenen Sohn in vielem nach: das dichte, dunkle Haar, die dunkelblauen Augen hinter der Brille, die leicht fliehende Stirn. Seine hochgewachsene, schlaksige Figur dagegen stammte von Margits Seite, deren Verwandte allesamt mit langen Beinen und flachen Bäuchen gesegnet waren. Während Michael mich begrüßte, legte er die Tageszeitung neben unsere Orangensaftgläser und sagte:

»Hier, die steckte im Briefkasten. Kann ich mir dein Rad ausleihen, Mama? Ich würde gern ein bisschen durch die alte Heimat touren.«

»Jetzt?«, mischte ich mich ein. »Du bist gerade erst angekommen!«

»Und zu Fuß vom Bahnhof bis hierher«, fügte Margit hinzu. »Ruh dich erst einmal aus.«

»Na, na«, lachte Michael, »ihr tut ja so, als ob ich schon so alt wäre wie…«

»Wie wir?«, beendete ich seinen Satz.

Michael schwieg. Ob aus Höflichkeit oder Betroffenheit, konnte ich nicht eindeutig erkennen.

»Setz dich und trink was«, bat ihn Margit. »Nachher kannst du natürlich das Rad haben. Aber pass in der neuen Siedlung auf. Letztens hätte ich mich dort beinahe verirrt! Diese neuen Eigenheime gleichen wie ein Ei dem anderen. Steingarten davor, Trampolin dahinter…«

»Nur der Bioladen sticht heraus«, stichelte ich, nahm die Zeitung und blätterte darin. Es war das Lokalblatt unserer Region.

»Schauspiel im Festsaal«, las ich laut. »Die Puppenspieltruppe ›Laterne‹ macht in zwei Tagen im Festsaal von Alberts Gasthof Halt und präsentiert die Sagen des Herakles. Zu sehen sind am Nachmittag eine Bearbeitung der zwölf Heldentaten als Kindervorstellung sowie abends eine düstere Bearbeitung des antiken Stoffes für Erwachsene.«

Margit wurde hellhörig.

»Klingt interessant«, meinte sie. »Ich hätte Lust auf einen Theaterbesuch, wie ist das mit euch?«

»Ich kann Puppenspiel nichts abgewinnen«, gab ich zu.

Während Margit mir die Zeitung abnahm und weiter die Neuigkeiten überflog, fragte ich meinen Enkel, wie viele Semester er eigentlich zu studieren hatte.

»Ach, Opa, das dauert noch. Ich habe ungefähr die Hälfte geschafft.«

»Die Hälfte erst… Was man euch Medizinstudenten zumutet! Die ganze Jugend verschwendet ihr an der Universität und eure Familie seht ihr auch kaum noch.«

»Man kann eine medizinische Ausbildung sicherlich nicht als Verschwendung betrachten«, warf Margit ein, ohne von der Zeitung aufzublicken.

»Außerdem kehre ich vielleicht nach dem Studium als Arzt hierher zurück, wer weiß?«, lächelte Michael gutmütig. »Wenn die Siedlung weiter so rasch wächst, werdet ihr hier einige zusätzliche Praxen brauchen.«

»Hast du dich schon für eine Fachrichtung entschieden?«, fragte Margit ihren Sohn. »Allgemeinmediziner? Chirurg?«

»Zahnarzt?«, witzelte ich, aber keiner ging auf meinen Scherz ein. »Du könntest mit Dr. Woszack sprechen, wenn du willst«, fügte ich hinzu, »sie ist die neue Ärztin hier.«

»Ich finde sie ja nicht sehr sympathisch«, entgegnete Margit. »Sie ist so reserviert.«

Dr. Woszack war in die neue Wohnsiedlung gezogen und hatte den alten Dr. Haan abgelöst. Sie war eine Frau von ungefähr Anfang vierzig. Die hiesigen Klatschbasen wunderten sich, wieso eine unverheiratete Ärztin aufs Land kam, sprachen sie aber darauf nicht an, weil sie froh waren, dass überhaupt jemand die Praxis übernommen hatte.

»Für all das ist noch Zeit, Mama«, gab Michael zurück, wandte aber seinen Blick von uns ab.

Irgendetwas schien ihn zu bedrücken. Bei seinem letzten Besuch hatte Margit ebenfalls wissen wollen, wie seine Pläne aussahen, und er hatte es absichtlich überhört. Er schien das Thema unbedingt vermeiden zu wollen. Ich überlegte, was der Grund dafür sein könnte, wurde aber aus meinen Gedanken gerissen, als Margit laut »Oh« rief.

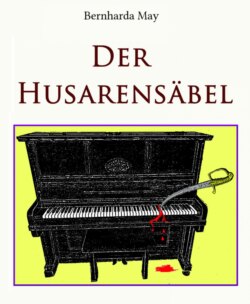

»Die Gooths sind in der Zeitung abgebildet. Hört euch das an: Griselda Gooth, Ehefrau des hiesigen Bürgermeisters, wird morgen im Fernsehen zu bewundern sein, wo sie ein altes Erbstück ihres Vaters präsentieren wird. Es handelt sich um einen goldenen Säbel der Husarenkavallerie. ›Weitere Details werden erst in der Sendung verraten‹, äußerte die Besitzerin. Der Bürgermeister fügt hinzu: ›Wir sind sehr stolz darauf, ein so wertvolles und seltenes Erbstück in unserem Besitz zu wissen, und hoffen natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger morgen einschalten werden.‹ Tatsächlich, darunter stehen Sender und Uhrzeit. Wie aufregend, unsere Stadt kommt ins Fernsehen! Wusste ich’s doch!«

Sie zeigte uns das Foto neben dem Artikel. Darauf war unser amtierender Bürgermeister nebst seiner Frau zu sehen, wie sie beide vor ihrem Haus standen und lächelnd einen länglichen, goldenen Gegenstand in der Hand hielten, den wir als jenen Säbel identifizierten, den wir in Eduards Kofferraum bestaunt hatten.

»Das Foto ist etwas unscharf«, kritisierte ich, »und das Wort ›werden‹ kommt im Artikel ein bisschen zu oft vor.«

»Alexander ist noch Anfänger«, gab Margit zurück. »Mir gefällt der Artikel, er ist kurz und klar. Sei nicht immer so übergenau!«

Ich lenkte ein und sagte:

»Du hast recht. Vielleicht liegt es auch am Redakteur. Alexander gibt sich Mühe.«

Alexander Zimmermann war der neue Lokalreporter des Ortes, der mich abgelöst hatte, als meine Arbeit beim Kreisblatt beendet war. Ein einziger Journalist für unser Städtchen reichte aus, denn es war selten etwas los bei uns. Aber ich wusste, dass Alexander groß herauskommen wollte und eine Karriere bei einer »richtigen Zeitung«, wie er es nannte, anstrebte. Ich bezweifelte, dass er die Ausdauer dafür hatte, und auch sein Gespür für relevante Nachrichten schien nicht einwandfrei zu funktionieren. Einmal hatte er reißerisch über eine vermeintliche Serie von Fahrraddiebstählen berichtet; am Ende kam heraus, dass es sich nur um zwei Räder gehandelt hatte, von denen eines von einem betrunkenen Einwohner »ausgeliehen« worden war, um vom Gasthof zum eigenen Haus zu kommen, das andere hingegen dem Grundschuldirektor gehörte und anlässlich des 1. Aprils von Schülern der vierten Klasse versteckt worden war. Alexanders journalistische Integrität hatte durch diese anekdotische Begebenheit gelitten. Insgeheim war ich dankbar dafür, denn seine Artikel gestaltete er seitdem sachlicher und weniger überzogen, womit sie sich besser in den Ton einer seriösen Regionalzeitung einfügten.

Es klingelte an der Haustür. Margit und ich standen gleichzeitig auf, um hinzugehen. Meine Schwiegertochter war natürlich schneller, aber ich folgte ihr, weil die Sonne draußen langsam zu heiß wurde und unser altes Haus Abkühlung versprach.

»Na sowas, Eduard, komm rein«, begrüßte Margit den Bürgermeister. »Wir haben eben dein Foto in der Zeitung bewundert!«

»Nur ganz kurz«, erwiderte er, schüttelte mir die Hand und begann zu erklären. »Ihr habt also schon den Bericht im Kreisblatt gelesen? Jetzt wisst ihr, von welcher Überraschung ich sprach, als ich euch Griseldas Paket zeigte.«

»Ja«, seufzte ich mit gespieltem Gleichmut. »Doch keine Karriere bei Frostkost & Co. als Werbepirat.«

Eduard schmunzelte über meinen Scherz.

»Vielleicht später, wenn ich als Bürgermeister außer Amt und Würden bin«, räumte er ein und zwinkerte schelmisch, ehe er fortfuhr:

»Seht ihr, nachdem bekannt geworden ist, dass meine Frau im Nachlass ihres Vaters einen wertvollen Säbel gefunden hat und damit in einer Fernsehsendung auftrat, muss ich damit rechnen, dass alle Welt das Ding sehen will. Jeder in unserer Gegend wird die Sendung schauen und mich und meine Frau danach anrufen wollen.«

»Der Preis des Ruhmes«, philosophierte ich.

»Genau. Deshalb hatten Griselda und ich die Idee, aus dieser Sendung generell eine öffentliche Angelegenheit zu machen. Es ist das Einfachste, alle gemeinsam ins Fernsehgerät schauen zu lassen, die Lokalpresse hinzuzuziehen und so dem öffentlichen Interesse entgegenzukommen. Albert vom Gasthof wird den Fernseher für die dortigen Gäste anschalten, aber ich möchte euch für morgen Nachmittag zu mir nach Hause einladen. Wir werden eine kleine Feierlichkeit veranstalten und die wichtigsten Persönlichkeiten des Ortes dazu bitten, Doktor Woszack zum Beispiel und Frauke Friedrichson vom Heimatmuseum.«

»Und die Veranstaltung ist demnach die Überraschung, von der du damals gesprochen hast?«, fragte Margit und Eduard nickte.

»Dann gehören wir ab morgen zur gehobenen Gesellschaft, Margit«, rief ich fröhlich aus. »Endlich macht es sich bezahlt, so nah beim Bürgermeister zu wohnen!«

»Ihr seid immerhin unsere Freunde«, lächelte Gooth.

Mein Enkel, meine Schwiegertochter und ich waren natürlich nicht Teil der »wichtigsten Persönlichkeiten« des Städtchens, aber Eduards Einladung war nicht verwunderlich. Wie bereits erwähnt, pflegten wir schon lange vor seiner Karriere ein gutes, nachbarschaftliches Verhältnis.

»Wir kommen gerne«, versicherte Margit. »Was für eine Sendung ist das denn eigentlich? Der Titel in der Zeitung sagt mir nichts.«

»Weil du zu wenig fernsiehst, meine Gute«, sagte ich.

»Es handelt sich um ein Format, in dem Leute Gegenstände schätzen lassen können, die sich in ihrem Familienbesitz befinden und eventuell wertvoll sein könnten«, antwortete Gooth. »Die Aufzeichnung fand natürlich schon statt, aber die Ergebnisse dürfen wir vor der offiziellen Ausstrahlung nicht preisgeben. Griselda ist jedenfalls ganz aufgeregt. Scheucht Frau Kowalski durch alle Flure, damit alles für morgen picobello sauber ist.«

»Apropos picobello«, sagte Margit, »was ziehe ich zu einem Anlass wie diesen denn am besten an?«

»Jedenfalls kein Seeräuberkostüm«, witzelte ich.

Gleich darauf musste ich hoch und heilig schwören, dass dies mein letzter Piratenscherz gewesen war. Vorausgreifend will ich Ihnen, werte Leserschaft, versichern, dass ich meinen Eid nicht gebrochen habe.