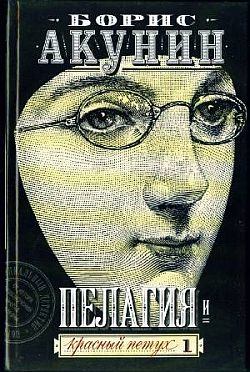

Читать книгу Пелагия и красный петух - Борис Акунин - Страница 2

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть первая

Здесь

I. На «Севрюге»

Столичные неприятности

Оглавление– А все же удивительно, откуда Константин Петрович дознался, – в который уже раз повторил владыка Митрофаний, мельком оглянувшись на глухой шум за окном – будто на палубу уронили тюк или штуку полотна. – Поистине, высоко сидит, далеко глядит.

– Его высокопревосходительству и по долгу службы так полагается, – вставил из угла отец Серафим Усердов.

Разговор об одном и том же длился между преосвященным, его духовной дочерью Пелагией и епископовым секретарем третий день. Затеялся еще в Петербурге, после неприятной беседы с обер-прокурором Святейшего Синода Константином Петровичем Побединым. И в поезде про эту неприятность было говорено, и в московской гостинице, а теперь и на пароходе, что вез губернского архиерея и его спутников в родной Заволжск.

Контры с обер-прокурором у владыки были давние, но доселе прямой конфронтации все же не достигали. Константин Петрович словно приглядывался, примеривался к маститому оппоненту, уважая в нем силу и правду, ибо и сам был муж сильный и тоже при своей правде, однако ж ясно было, что рано или поздно две эти правды схлестнутся, ибо слишком отличны одна от другой.

От вызова в столицу, пред суровые очи обер-прокурора, Митрофаний ожидал чего угодно, любого притеснения, да только не с того фланга, откуда последовал удар.

Начал Константин Петрович по своему обыкновению тихо, как бы на мягких лапах. Похвалил заволжца за хорошие отношения со светской властью, а более всего за то, что губернатор Митрофаниева совета слушает и ходит к нему исповедоваться. «Вот пример неотделимости государства от церкви, на чем единственно только и может стоять здание общественной жизни», – сказал Победин и для вящей значительности воздел палец.

Потом нестрого пожурил за мягкотелость и беззубие в отношениях с инославцами и иноверцами, которых в Заволжье полным-полно: и колонисты-протестанты там имеются, и католики из прежних ссыльных поляков, и мусульмане, и даже язычники.

Манера говорить у его превосходительства была особенная – будто доклад по бумажке читает. Гладко, складно, но как-то сухо и для слушателей утомительно: «Государственная церковь – это система, при которой власть признает одно вероисповедание истинным и одну церковь исключительно поддерживает и покровительствует, к более или менее значительному умалению в чести, праве и преимуществе иных церквей, – назидательствовал Константин Петрович. – Иначе государство потеряло бы духовное единение с народом, подавляющее большинство которого придерживается православия. Государство безверное есть не что иное, как утопия невозможная к осуществлению, ибо безверие есть прямое отрицание государства. Какое может быть доверие православной массы к власти, если народ и власть верят по-разному или если власть вовсе не верует?»

Митрофаний терпел лекцию сколько мог (то есть недолго, ибо терпение никак не входило в число архиереевых forte) и в конце концов не сдержался, прервал высокого оратора:

– Константин Петрович, я убежден, что православное верование – истиннейшее и милосерднейшее из всех, и убежден не из государственных соображений, а по приятию души. Однако, как известно вашему высокопревосходительству из предыдущих наших бесед, почитаю вредным и даже преступным обращать иноверующих в нашу религию посредством насилия.

Победин покивал – но не согласительно, а осуждающе, как если бы и не ждал от епископа ничего, кроме невежливого прерывания и строптивости.

– Да, мне известно, что ваша заволжская… фракция (это неприятное и, хуже того, чреватое слово Победин еще и интонацией подчеркнул) – враг всяческого насилия.

На этом месте обер-прокурор выдержал паузу и нанес сокрушительный, вне всякого сомнения заранее подготовленный удар:

– Насилия и преступности (опять интонационное подчеркивание). Но я и не подозревал, до каких степеней простирается ваша истовость в искоренении сей последней. – Дождавшись, чтобы на лице Митрофания от этих странных слов появилась настороженность, Победин с грозной вкрадчивостью спросил. – Кем вы и ваше окружение себя вообразили, владыко? Новоявленными Видоками? Ширлоками Холмсами?

Сестра Пелагия, присутствовавшая при разговоре, на этом месте побледнела и даже не сдержала тихого возгласа. Лишь теперь до нее дошло, почему преосвященному было велено взять с собой на аудиенцию и ее, скромную инокиню.

Обер-прокурор немедленно подтвердил нехорошую догадку:

– Я не случайно попросил вас пожаловать вместе с начальницей вашей прославленной монастырской школы. Вы, верно, думали, сестра, что речь пойдет об образовании?

Пелагия и в самом деле так думала. Занять место начальницы заволжской школы для девочек архиерей благословил ее всего полгода назад, по смерти сестры Христины, однако за этот недолгий срок Пелагия успела нареформаторствовать вполне достаточно, чтобы навлечь на себя неудовольствие синодского начальства. Она была готова отстаивать каждое из своих нововведений и запаслась для этого множеством убедительнейших аргументов, но услышав про Видока и какого-то неведомого Ширлока (должно быть, тоже сыщика, как и знаменитый француз), совершенно растерялась.

А Константин Петрович уже тянул из коленкоровой папочки лист бумаги. Поискал там что-то, ткнул в строчку белым сухим пальцем.

– Скажите-ка, сестра, не приходилось ли вам слышать про некую Полину Андреевну Лисицыну? Умнейшая, говорят, особа. И храбрейшая. Месяц назад оказала полиции неоценимую помощь в расследовании злодейского убийства протоиерея Нектария Зачатьевского.

И в упор уставился своими совиными глазами на Пелагию.

Та пролепетала, краснея:

– Это моя сестра…

Обер-прокурор укоризненно покачал головой:

– Сестра? А у меня другие сведения.

Всё знает, поняла монахиня. Какой стыд! А стыдней всего, что соврала.

– Еще и лжете. Хороша Христова невеста, – кольнул в больное место Победин. – Сыщица в рясе. Каково?

Впрочем, во взгляде могущественного человека был не гнев, а скорее любопытство. Как это – черница, а расследует уголовные преступления?

Пелагия больше отпираться не стала. Опустила голову и попробовала объяснить:

– Понимаете, сударь, когда я вижу, как торжествует злодейство, а особенно когда кого-то невинно обвиняют, как это было в упомянутом вами деле… Или если кому-то грозит смертельная опасность… – Она сбилась, и голос задрожал. – У меня вот здесь, – монахиня приложила руку к сердцу, – будто уголек загорается. И жжется, не отпускает до тех пор, пока правда не восстановится. Мне бы, согласно моему званию, молиться, а я не могу. Ведь Бог от нас не бездействия ждет и не тщетных стенаний, а помощи – кто на какую способен. И вмешивается Он в земные дела, лишь когда в борьбе со Злом человеческие силы иссякают…

– Жжется, вот здесь? – переспросил Константин Петрович. – И молиться не можете? Ай-я-яй. Ведь это бес в вас, сестра, сидит. По всем приметам. Нечего вам в монашестве делать.

Пелагия от таких слов помертвела, и на выручку кинулся Митрофаний:

– Ваше высокопревосходительство, не виновата она. Это я велел. Мое благословение.

Синодский предводитель, похоже, только того и ждал. То есть по видимости поведения даже совсем не ждал и ужасно изумился, руками замахал: не верю, мол, не верю. Вы?! Вы?! Губернский архипастырь?

И словно бы утратил дар речи. Померк лицом, смежил веки. После паузы сказал устало:

– Идите, владыко. Молиться буду, чтоб вразумил меня Господь, как с вами быть…

Такая вот приключилась в Петербурге беседа. И пока еще неизвестно было, к чему она приведет, какое наитие по поводу заволжской «фракции» снизойдет обер-прокурору от Всевышнего.

– Повиниться бы надо перед Константином Петровичем, – нарушил паузу Усердов. – Такой это человек, что не зазорно и склониться со смирением…

Это, пожалуй, было верно. Константин Петрович – человек особенный. Для него в Российской империи, как сказал персонаж пьесы Островского, «невозможного мало». Свидетельство тому было явлено заволжцам еще в самом начале петербургской аудиенции.

На столе его высокопревосходительства зазвонил один из телефонов – самый красивый: красного дерева, с блестящими трубками. Победин прервался на полуслове, поднес палец к губам, а другой рукой покрутил рычаг и приставил к уху рожок.

Секретарь Усердов, сидевший на краешке стула с портфелем, в котором был заготовлен отчет по епархиальным делам, первым догадался, кто телефонирует, – вскочил и вытянулся на военный лад.

Во всей России было только одно лицо, ради которого Константин Петрович стал бы сам себя прерывать. Да и известно было, что из Дворца в кабинет обер-прокурора особый провод протянут.

Голос венценосца посетители, конечно, слышать не могли, но все равно впечатлены были сильно, а особенно тем, с какой отеческой строгостью выговаривал Победин помазаннику Божию:

– Да, ваше величество, редакция присланного от вас указа не показалась мне удовлетворительной. Я составлю новую. И помилование государственного преступника тоже никак невозможно. Некоторые ваши советчики так развратились в мыслях, что почитают возможным избавление от смертной казни. Я русский человек, живу среди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует. Да не проникнет в сердце вам голос лести и мечтательности.

Надо было видеть в ту минуту лицо отца Усердова: на нем был и испуг, и трепет, и сознание сопричастности великому таинству Высшей Власти.

Секретарь у преосвященного был всем хорош, по части исполнительности и аккуратности даже безупречен, но не лежала к нему душа у Митрофания. Очевидно, именно поэтому архиерей был к отцу Серафиму особенно милостив, преодолевая ласковостью тяжкий грех беспричинного раздражения. Иной раз, бывало, и срывался, как-то даже запустил в Усердова камилавкой, но потом непременно просил прощения. Незлобивый секретарь пугался, подолгу не осмеливался произнести извиняющих слов, но в конце концов лепетал-таки: «Прощаю, и вы меня простите», после чего мир восстанавливался.

Непоседливая умом Пелагия однажды в связи с личностью отца Серафима высказала Митрофанию крамольную мысль о том, что на свете есть люди живые, настоящие, а есть «подкидыши», которые только стараются быть похожими на людей. Вроде как из другого мира они к нам подброшены – или, может, с другой планеты, чтобы вести за нами наблюдение. У одних «подкидышей» притворство получше получается, так что их почти и не отличишь от настоящих людей; у других похуже, и их сразу видно. Вот и Усердов из неудачных экземпляров. Если ему под кожу заглянуть, там, должно быть, какие-нибудь гайки и шестеренки.

Владыка монашку за эту «теорию» разбранил. Впрочем, завиральные мысли Пелагию посещали нередко, и преосвященный к этому привык, ругался же больше для порядка.

Про отца Серафима архиерей знал, что тот мечтает о высоком церковном поприще. А что ж? И учен, и благонравен, и собою прелесть как хорош. Власы и браду секретарь держал в чистоте и холености, умащивал благовониями. Ногти полировал щеточкой. Рясы и подрясники носил тонкого сукна.

Вроде бы и не было во всем этом ничего предосудительного, Митрофаний и сам призывал клир блюсти себя в приличной аккуратности, а все равно раздражался на своего помощника. Особенно в эту поездку, когда небесные сферы метнули в преосвященного огненными молниями. Ни поговорить по душам с духовной дочерью, ни высказать заветное. Сидит этот шестикрылый, усишки маленькой расчесочкой обихаживает. Молчит-молчит, потом не к месту встрянет, весь разговор испортит – вот как сейчас.

На призыв повиниться перед обер-прокурором Пелагия поспешно сказала:

– Я что же, я пожалуйста. Хоть перед святой иконой поклянусь: больше никогда и ни за что ни в какое расследование носа не суну. Будь хоть самая растаинственная тайна. Даже в сторону ту не взгляну.

А Митрофаний только покосился на секретаря, ничего ему не сказал.

– Пойдем-ка, Пелагиюшка, по кораблю пройдемся. Кости размять… Нет-нет, Серафим, ты тут сиди. Приготовь мне бумаги по консистории. Вернусь – перечту.

И оба с облегчением покинули каюту, оставив Усердова наедине с портфелем.