Читать книгу Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - Борис Пастернак - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

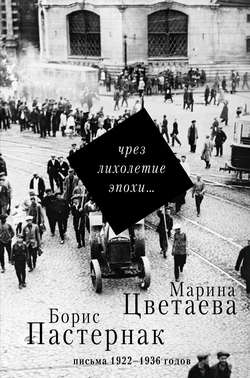

Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов

Письмо 2

Берлин, 29 нов. июня 1922 г.

Цветаева – Пастернаку

ОглавлениеДорогой Борис Леонидович!

Пишу Вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега.

Я дала Вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне двух дней, – что уцелеет?

И вот, из-под щебня:

Первое, что я почувствовала – пробегом взгляда: спор. Кто-то спорит, кто-то сердится, кто-то призывает к ответу: кому-то не заплатила. – Сердце сжалось от безнадежности, от ненужности. – (Я тогда не прочла еще ни одного слова.)

Читаю (всё еще не понимая – кто), и первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит: отброшен. (И – мое: несносно: «Ну да, кто-то недоволен, возмущен! О, Господи! Чем я виновата, что он прочел мои стихи!») – Только к концу 2-ой стр<аницы>, при имени Татьяны Федоровны Скрябиной – как удар: Пастернак!

Теперь слушайте:

Когда-то (в 1918 г., весной) мы с Вами сидели рядом за ужином у Цейтлинов. Вы сказали: «Я хочу написать большой роман: с любовью, с героиней – как Бальзак». И я подумала: «Как хорошо. Как точно. Как вне самолюбия. – Поэт».

Потом я Вас пригласила: «Буду рада, если» – Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется.

* * *

Зимой 1919 г. встреча на Моховой. Вы несли продавать Соловьева (?) – «потому что в доме совсем нет хлеба». – «А сколько у Вас выходит хлеба в день?» – «5 фунтов». – «А у меня 3. – Пишете?» – «Да (или нет, не важно)». – «Прощайте». – «Прощайте».

(Книги. – Хлеб. – Человек.)

* * *

Зимой 1920 г., перед отъездом Эренбурга, в Союзе писателей читаю Царь-Девицу, со всей робостью: 1) рваных валенок, 2) русской своей речи, 3) явно-большой рукописи. Недоуменный вопрос – на круговую: «Господа, фабула ясна?» И одобряющее хоровое: «Совсем нет. Доходят отдельные строчки».

Потом – уже ухожу – Ваш оклик: «М.И.!» – «Ах, Вы здесь? Как я рада!» – «Фабула ясна, дело в том, что Вы даете ее разъединенно, отдельными взрывами, в прерванности…»

И мое молчаливое: Зо́рок. – Поэт.

* * *

Осень 1921 г. Моя трущоба в Борисоглебском переулке. Вы в дверях. Письмо от И<льи> Г<ригорьевича>. Перебарывая первую жадность, заглушая радость ропотом слов (письмо так и лежит нераспечатанным) – расспросы: – «Как живете. Пишете ли? Что́ – сейчас – Москва?» И Ваше – как глухо! – «Река… Паром… Берега ли ко мне, я ли к берегу… А может быть и берегов нет… А может быть и —»

И я, мысленно: Косноязычие большого. – Темно́ты.

* * *

11-го (по-старому) апреля 1922 г. – Похороны Т.Ф.Скрябиной. Я была с ней в дружбе 2 года подряд, – ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся на деле и в беседе, мужская, вне нежности земных примет.

И вот провожаю ее большие глаза в землю.

Иду с Коганом, потом еще с каким-то, и вдруг – рука на рукав – как лапа. Вы. – Я об этом тогда писала Эренбургу. Говорили о нем, я просила Вас писать ему, говорила о его безмерной любви к Вам, Вы принимали недоуменно, даже с тяжестью: «Совсем не понимаю за что… Как трудно…» (Мне было больно за И.Г, и этого я ему не писала.) – «Я прочла Ваши стихи про голод…» – «Не говорите. Это позор. Я совсем другого хотел. Но знаете – бывает так: над головой – сонмами, а посмотришь: белая бумага. Проплыло. Не коснулось стола. А это я написал в последнюю минуту: пристают, звонят, номер не выйдет…»

Потом рассказывали об Ахматовой. Я спросила об основной ее земной примете. И Вы, вглядываясь:

– Чистота внимания. Она напоминает мне сестру.

Потом Вы меня хвалили («хотя этого говорить в лицо не нужно») за то, что я эти годы все-таки писала, – ах, главное я и забыла! – «Знаете, кому очень понравилась Ваша книга? – Маяковскому».

Это была большая радость: дар всей чужести, побежденные пространства (времена?).

Я – правда – просияла внутри.

* * *

И гроб: белый, без венков. И – уже вблизи – успокаивающая арка Девичьего монастыря: благость.

И Вы… «Я не с ними, это ошибка, знаете: отдаете стихи в какие-то сборники…»

Теперь самое главное, стоим у могилы. Руки́ на рукаве уже нет. Чувствую – как всегда в первую секундочку после расставания – плечом, что Вы рядом, отступив на шаг.

Задумываюсь о Т<атьяне> Ф<едоровне>. – Ее последний земной воздух. – И – толчком: чувство прерванности, не додумываю, ибо занята Т.Ф. – допроводить ее!

И, когда оглядываюсь, Вас уже нет: исчезновение.

Это мое последнее видение Вас. Ровно через месяц – день в день – я уехала. Хотела зайти, чтобы обрадовать Э<ренбур>га живым рассказом о Вас, но чувство, что: чужой дом – наверное, не застану и т. д.

Мне даже стыдно было потом перед Эренбургом за такое слабое рвение во дружбе.

* * *

Вот, дорогой Борис Леонидович, моя «история с Вами», – тоже в прерванности.

Стихи Ваши я знаю мало: раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали, книги Вашей не видела.

То, что мне говорил Эренбург – ударяло сразу, захлестывало: дребезгом, щебетом, всем сразу: как Жизнь.

Бег по кругу, но круг – с мир (вселенную!). И Вы – в самом начале, и никогда не кончите, ибо смертны.

Всё только намечено – остриями! – и, не дав опомниться – дальше. Поэзия умыслов – согласны?

Это я говорю по тем 5, 6-ти стихотворениям, которые знаю.

* * *

Скоро выйдет моя книга «Ремесло», – стихи за последние полтора года. Пришлю Вам с радостью. А пока посылаю две крохотные книжечки, вышедшие здесь без меня – просто чтобы окупить дорогу: «Стихи к Блоку» и «Разлука».

Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь.

Здесь ни с кем не дружу, кроме Эренбургов, Белого и моего издателя Геликона.

Напишите, как дела с отъездом: по-настоящему (во внешнем ли мире: виз, анкет, миллиардов) – едете? Здесь очень хорошо жить: не город (тот или иной) – безымянность – просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете.

Жму Вашу руку. – Жду Вашей книги и Вас.

М.Ц.

Мой адрес: Berlin – Wilmersdorf, Trautenaustrasse, 9. Pension «Trautenau-Haus».