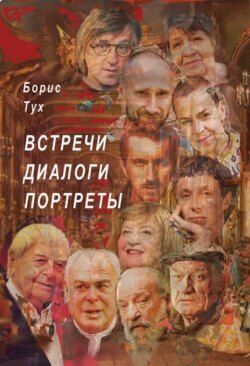

Читать книгу Встречи. Диалоги. Портреты - Борис Тух - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Об Андрее Тарковском Андрей А. Тарковский

ОглавлениеПо следам гения: сын – о судьбе и творчестве отца

Андрей Андреевич Тарковский, сын великого русского режиссера Андрея Тарковского и внук великого, хотя до сих пор еще недооцененного, русского поэта Арсения Тарковского, приезжал на PÖFF*, чтобы показать свой фильм об отце – «Кино как молитва».

А. Т.: Делать кино – то же что молиться. Литургия. Он никогда этого не говорил. Я только два раза слышал от него нечто подобное. За два месяца до смерти в последнем интервью он сказал: «Кино – это молитва». И мне показалось: это очень хорошо суммирует его жизнь.

Б. Т.: Ваш отец был верующим человеком?

А. Т.: Да, он был верующий человек, но никогда это не афишировал. Он записал в дневнике: «Верить надо тихо»; ходил в церковь редко. Я думаю, у него были какие-то свои отношения с Богом. Они нашли отражение в его исканиях, в его сомнениях.

Б. Т.: Вы посвятили себя увековечению памяти отца. Насколько это сложное дело?

А. Т.: После смерти отца, когда моя мама Лариса Тарковская, создала в Париже Международный институт им. Андрея Тарковского, соучредителями стали близкие друзья отца – режиссеры Робер Брессон и Кшиштоф Занусси, музыкант Мстислав Ростропович и актер Максимилиан Шелл. К сожалению, все они, за исключением Кшиштофа, уже покинули этот мир.

Мама первой начала заниматься архивами отца, публикациями его наследия. После ее кончины в 1996 году я продолжил ее дело. Это очень интересно, и если этим не заниматься, вокруг имени отца возникнут легенды, и я не уверен, что достоверные. Уже давно сложился Миф Тарковского, но очень мало чего известно конкретно о нем: что он написал, что он сказал, что он сделал. И вот мы издали его дневники, его сценарии, это очень важно, так как его творчество продолжает оставаться актуальным.

Б. Т.: Дневники были изданы на русском языке в 2008 году, к счастью, у меня они есть. Значит, за это я должен благодарить лично вас.

А. Т.: Точнее – в первую очередь маму. Сейчас готовим переиздание, недавно удалось договориться, что это будет двухтомник: первый том сами дневники, второй – примечания, комментарии. Истории тех людей, той эпохи, потому что в дневниках заключен целый пласт истории Советского Союза и советского кино.

Б. Т.: Архивы где хранятся?

А. Т.: Во Флоренции. Мы всех их собрали в одном месте; там они находятся под охраной министерства культуры Италии, мы с ними работаем, сканируем.

Б. Т.: Материалы, остававшиеся в России, тоже там?

А. Т.: Тоже. В России остались его библиотека, личные вещи, кабинет, который я хочу сделать музеем, а рукописи и фотографии – во Флоренции. Кабинет остался в той московской квартире, где жил отец; но поскольку это обычный многоэтажный жилой дом, мы перенесем кабинет в деревню Мясное, где у отца был дом, он сам его построил – и Тарковский очень любил эти места. Вы ведь видели фильм, там это показано. В Мясном будет российский центр Тарковского, и там же мы собираемся воссоздать его кабинет.

Б. Т.: Когда я смотрел ваш фильм, дом в Мясном очень напомнил мне тот дом, который фигурирует в «Жертвоприношении». Хотя «Жертвоприношение» снималось в Швеции.

А. Т.: Вы правильно вспомнили «Жертвоприношение». У отца было очень четкое понятие дома, все его образы основаны на конкретных воспоминаниях, и этот дом возникает в «Жертвоприношении», а в «Ностальгии» вообще полная реконструкция дома в Мясном.

Б. Т.: И в «Зеркале»?

А. Т.: В «Зеркале» тоже. Это был хутор Горчаковых под Москвой. Дома не сохранилось, и его по фотографиям воссоздали заново для съемок.

Б. Т.: Я впервые смотрел «Зеркало» лет 45 назад, в киноклубе ТПИ** и отчетливо помню, как восхитил меня визуальный ряд. Как отражался свет в половицах. Потом многие режиссеры цитировали в своих картинах эти кадры.

А. Т.: Для отца эта игра света имела значение, так как всё здесь – воспоминания его детства. Тарковского вообще часто копируют, не понимая, почему он так снял. Просто – красиво, хочется в свой фильм перенести.

Б. Т.: Это мне напоминает пассаж из одной статьи Александра Блока: профессор математики чертит на доске формулы, потом стирает и уходит. А его слуга подходит к доске и выводит такие же значки, не понимая их смысла.

А. Т.: Абсолютно верно. Именно так происходит с картинами отца.

Б. Т.: Причем было время, когда многие не то, чтобы подражали Тарковскому, а цитировали, даже не ссылаясь. То есть, подворовывали его открытия.

А. Т.: Да. А у отца все было основано на его снах, на переживаниях. Нельзя снимать, фантазируя, зритель сразу тебя поймает, что в этом есть фальшь, что это неистина, неправда. А многие говорят: «Какая у него была фантазия!» Это не фантазия, это все из жизни. Особенно в «Жертвоприношении». Очень много из жизни, из наших диалогов. Кадры с мальчиком – я помню наши прогулки. В фильме мальчик молчит, не может ответить, потому что слишком маленький. А я очень хорошо помню, как мы с ним гуляли, он стоял и говорил. Это было после «Сталкера», после инфаркта. Врачи велели ему много гулять, и он ходил два часа в день и брал меня с собой.

Б. Т.: Вы бывали в Таллинне на съемках «Сталкера»?

А. Т.: Нет, я только мечтал об этом, но в Таллинн меня не брали. На съемках «Сталкера» я был только в Москве, на павильонных. А в Таллинне – никогда. Я впервые побывал в Таллинне в конце 1990-х.

Б. Т.: Вы знаете, что ваш отец начинал ставить в таллиннском Русском театре «Милого лжеца» Дж. Килти? Площадкой был выбран зал Ратуши. Андрей Арсеньевич, помимо Бернарда Шоу и Стеллы Кэмбл, которых играли ныне здравствующий Леонид Шевцов и покойная Тамара Солодникова, ввел в спектакль почти бессловесную роль жены Шоу (она произносила всего одну реплику: «Я думала – вы райская птица, а вы просто курица») и двух совсем бессловесных детей. К сожалению, заканчивал работу над спектаклем другой режиссер, но замысел был Тарковского, и в афише стояло «художественный руководитель постановки Андрей Тарковский».

А. Т.: Я впервые слышу об этом.

Б. Т.: «Сталкер» тяжело дался ему?

А. Т.: Очень тяжело. Это ведь был двойной проект. Одновременно он ставил «Гамлета» в Ленкоме…

Б. Т.: «Гамлета» я тоже видел. С Солоницыным, Караченцовым, с Чуриковой в роли Офелии – такая отвязная деваха у нее получалась.

А. Т.: Да, странная Офелия. Я говорил недавно с Эдуардом Артемьевым; он играл мне музыку, которую написал для «Гамлета». Потом в «Ленкоме» пытались восстанавливать спектакль с Владимиром Седовым, который работал над спектаклем с Тарковским. Но не вышло.

Б. Т.: Седов как раз заканчивал в Таллинне «Милого лжеца».

А. Т.: Очень талантливый человек.

Б. Т.: Я прекрасно помню – когда Андрей Арсеньевич снимал «Сталкера», у него вечер был в киноклубе при гостинице «Виру». А потом я попросил его об интервью, и он согласился. Мне говорили, будто он очень замкнутый, закрытый человек, но этого как раз я не ощутил. Вот аура его, понимание того, что он гений – это ощущалось; как ни странно, в тот вечер он был естественным, раскованным, шутил. Когда речь зашла о «Сталкере», назвал Баниониса подробником, тот постоянно задавал режиссеру вопросы, Тарковский сказал, что актер, безусловно, очень хороший, но работать с ним просто невозможно. Про Ярвета очень хорошо отзывался. Помню еще, что он сказал: «Актер – профессия женская, а режиссер – мужская; поэтому я теряюсь, когда актер спрашивает: „А почему вы именно меня хотите снимать?“ Это ведь примерно как если бы женщина спросила ухаживающего за ней мужчину: „А почему вы хотите переспать именно со мной?“» Разумеется, тогда эти слова не могли войти в интервью. Но интервью не вышло. Горком партии, курировавший «Вечерку», не рекомендовал. Несвоевременно. А вот интервью с Аркадием Стругацким, который приезжал в Таллинн работать над новым вариантом сценария, прошло.

А. Т.: Вы же знаете, почему возник новый сценарий. Весь натурный материал, первоначально снятый в Таллинне, пошел в брак. Отец снимал на «Кодаке», но ему не хотели давать дорогостоящую американскую пленку, он получил какую-то левую партию, просроченную. Проявляли негатив на «Мосфильме», там заметили, что цвета неестественные, с голубым оттенком, да и резкость страдала, но поначалу решили, что так задумано. Это была трагедия: фильм погиб – денег нет. Но в Госкино уже должны были считаться с Андреем Тарковским. Ему сказали: «Пусть фильм будет двухсерийным. Мы даем деньги под вторую серию, а вы на них снимаете заново фильм». «Сталкер», конечно, стал самой сложной для него картиной. Переделывали сценарий. Изменился даже концепт главного персонажа.

Б. Т.: Наверное, оттого что играл его Александр Кайдановский, актер очень необычной индивидуальности и очень глубокий.

А. Т.: Да, гениальный актер!

Б. Т.: И умница, очень интеллигентный и образованный человек. Помню, как он радовался книгам, которые приобрел в букинистическом магазине возле Ратушной площади. Потом, когда он сам стал режиссером, в его картинах, особенно в «Жене керосинщика», ощущалась влюбленность в кинематограф Тарковского – причем Кайдановский именно был под влиянием эстетики Тарковского, а не воровал кадры!

Б. Т.: Он ведь молодым умер. Чуть не дожив до пятидесяти. Все лучшие уходят очень рано. Вообще от актеров отца осталось очень мало.

А. Т.: Фрейндлих.

Б. Т.: Да, Фрейндлих Алиса Бруновна… Бондарчук Наталья. Бурляев Николай.

А. Т.: Бурляев снимался только в первых двух картинах, «Иваново детство» и «Андрей Рублев». А потом стал человеком совсем других взглядов. Ярым славянофилом.

Б. Т.: Вам из Флоренции нынешние споры в России между западниками (либералами) и славянофилами (которые выродились в фанатичных и даже мракобесных адептов православия), наверное, кажутся чем-то очень далеким и странным?

А. Т.: Это всегда было в России. Мне кажется, что любой экстремизм ни к чему хорошему не приводит. Если подумать о творчестве отца – он же всегда стремился сделать некий синтез в искусстве – даже не имманентно в искусстве, а с привлечением основ религий, культур, слить восточные и западные традиции. Пытался все это понять и объединить. Разъединяться – это кажется примитивным, никуда не ведущим и неактуальным. Особенно сейчас. Нужно, наоборот, пробовать выйти из одиночества, люди должны пытаться договориться. Мир сейчас настолько в опасной ситуации, что мы спасемся, если только договоримся. Об этом говорил отец – и это вошло в фильм «Кино как молитва». Вообще идея фильма была другая. Но не нашлось денег, и мы остановили съемки. И вот я, работая с архивом, начал слушать записи отца. Оказалось, он так интересно и актуально говорит, что возникла мысль: зачем столько интервью о Тарковском? О нем уже много написано и сказано – хватит! Надо сделать так, чтобы он сам говорил, чтобы его самого смогли услышать, А он удивительные мысли высказывал, например, об экологии. Это все так нужно сейчас. Поэтому я и взялся за фильм. А все эти вопросы политических взаимоотношений – второстепенны. Он писал в своих дневниках: «Художник ощущает будущее почти как пророк, как собака, которая начинает выть первой при приближении землетрясения...»

Б. Т.: Ваши слова навели меня на мысль о параллелях между Андреем Арсеньевичем и русским философом Владимиром Соловьевым (1853–1900), который тоже мечтал о слиянии Запада и Востока – их религиозной, философской и этической традиций.

А. Т.: Да, мой отец цитировал Владимира Соловьева, много читал философских книг; вообще мне кажется, что по своей структуре он был человеком Серебряного века.

Б. Т.: Наверное. Особенно если вспомнить про идущую от Серебряного века стратегию жизнестроительства художника, когда за свое творчество художник отвечает жизнью, а жизнь строит по законам творчества.

А. Т.: Да, это очень важно. Тарковского до сих пор недооценивают, считают его художником, который стоит вне постмодернизма, особенно в России. Не могут отследить эту связь с культурой, которую он от своего отца, Арсения, впитал. Эта традиция была у них семейная. Колоссальная культурная традиция. В нем это очень важно. И мне показалось, что нужно еще раз об этом напомнить. Особенно молодым.

Б. Т.: О Тарковском написано много книг.

А. Т.: Многие интересны, другие менее интересны. Мне лично близка одна книга, которую написал петербургский философ Игорь Евлампиев – «Художественная философия Андрея Тарковского», где он попытался осмыслить Тарковского как философа и вывести из его творчества философскую тенденцию. Это очень важно. Евлампиев приближает Тарковского к Достоевскому. Ответы нахожу в его бумагах.

Б. Т.: Мне кажется, то, что Тарковский выражал свое мироощущение именно в кинематографе – очень важно, но кинематограф здесь выступает как искусство того времени, в котором он жил. Живи он до Люмьеров, то выразил бы себя в литературе или в музыке (скорее, наверное, даже в музыке, так как однозначность написанного на бумаге слова не очень согласуется с его образным миром)?

А. Т.: Я думаю, что как художник, как поэт, он мог бы выразить себя в разных видах искусства. Вы верно угадали про музыку: он ее очень любил; мог бы быть дирижером, композитором. Или живописцем. А кинематограф – это вторичное.

Б. Т.: Он писал стихи?

А. Т.: В юности. У нас в архивах есть его 6-7 его стихотворений. Потом перестал, потому что был очень ответственным перед собой человеком. Режиссер должен делать кино. Но мне кажется, он был талантлив и в стихах. У него есть рассказы юношеские, сохранившиеся в архивах, мы их опубликовали во Франции, в Испании. Такие пробы пера, очевидно для ВГИКа. На вступительном экзамене им нужно было написать какую-нибудь историю. Он написал на две страницы историю про Сибирь, очень визуально достоверную, с диалогами, и получил «отлично».

Б. Т.: К вашей семье Бог благосклонен – уже минимум третье поколение не обходит своим даром. Причем в разных областях. Поэзия – кинематограф – то, чем вы занимаетесь, можно назвать культурологией, причем – если говорить о фильме – визуальной культурологией. Хотя, думаю, просто этому виду человеческой деятельности еще нет обобщающего названия. Ведь сюда входит работа с архивами (т.е. эвристика), и комментарии, и психологическое изучение как объекта науки, так и фона…

А. Т.: И это чрезвычайно интересно для меня самого. Я с отцом прожил не так много. Мне 11 лет было, когда он уехал, в 16 меня, наконец, выпустили к нему. И в 1986 году мы в Париже вместе прожили год, пока он лечился. Общения с ним мне было недостаточно. И теперь я это восполняю. Диалог с отцом у меня происходит через эти бумаги, через эти архивы! Какие-то вопросы, жизненно необходимые для меня, я мысленно задаю ему и нахожу ответы в его бумагах.

Он мной занимался очень, мне кажется, правильно. Во-первых, своим примером. Во-вторых, не старался говорить, что хорошо, а что плохо. А давал мне читать книги, слушать музыку. Он мне очень много рассказывал, делился своими мыслями и переживаниями.

Б. Т.: А когда вы поняли, кто он?

А. Т.: Я знал с детства, кто мой отец. Это витало в воздухе. И когда, уже живя в Италии, я признавался, что моя фамилия – Тарковский, выяснялось, что люди, казалось бы, не имеющие отношения к искусству, прекрасно знают его картины.

Б. Т.: Мне не совсем понятно, отчего в СССР ему ставили столько преград. Ведь тут дело не в политических разногласиях с советской властью – просто они существовали в разных пространствах. В эстетических?

А. Т.: Знаете, мне кажется, что он больше всего страдал вот от чего: что такое советская структура, бюрократия, знали все, все с этим жили и работали, как-то преодолевали, но больше всего его ранили зависть и непонимание коллег. Не тех людей, от которых что-то зависело, а тех, кто были вокруг. Он был человек бескомпромиссный: подлецу всегда говорил в лицо, что тот подлец. А это не прощается. Он никогда не принимал творческого насилия над собой: мол, сними то-то и то-то на идеологически нужную тематику, ну выйдет проходная картина – не беда, зато потом сможешь снять то, что хочешь. Он отвечал: «Я не проститутка и этим заниматься не буду». А многим приходилось делать это, и они обижались: почему он такой чистый, а я в дерьме по уши? Вот например «Рублев». Шесть лет пролежал на полке. Уже было выдано прокатное разрешение. Но кто-то позвонил директору студии: «Вы что, с ума сошли, это антисоветская картина!»

Б. Т.: Время действия XV век. Что тут антисоветского?

А. Т.: Это был какой-то коллега. И картину радостно остановили.

Б. Т.: Фильм ведь должны были показать на Каннском фестивале.

А. Т.: По секрету вывезли копию. Показали вне конкурса. Это помогло спасти картину, и она вышла 1971-м, почти одновременно с «Солярисом».

Б. Т.: Я помню, как смотрел «Андрея Рублева» в таллиннском кинотеатре «Октообер». Вот тогда я почувствовал, что это гениально.

А. Т.: Я был тогда маленький. Первым фильмом отца для меня стал «Солярис». Мне было 10 или 11 лет, и я сам пошел в кино, чтобы посмотреть эту картину.

Б. Т.: Станислав Лем видел «Солярис»?

А. Т.: Да, но они друг друга не поняли. Мне очень нравится «Солярис», хотя отец говорил, что для него самого там слишком много фантастики – космическая станция и пр.

Б. Т.: Зато в «Сталкере» практически нет фантастики, только философия.

А. Т.: Да, как бы классическая греческая трагедия. Единство времени, места и действия. Удивительная картина.

Б. Т.: И как точно показано, что мы не контролируем свои желания. Ведь Сталкер остановился именно потому, что не знал, как прочтет Зона его желание: «Я хочу, чтобы моя дочь не болела» или «Я хочу, чтобы у меня не было больной дочери».

А. Т.: У него все фильмы судьбоносные – каждый играет какую-то роль в его судьбе. Помню, как после «Жертвоприношения» он говорил мне: «Все! Я не буду больше автобиографические фильмы ставить. Все, что я делаю, сбывается». Когда он снял «Ностальгию», герой не возвращался в Россию. И он не вернулся. «Я даже не могу понять почему, – говорил он, – когда я отснял этот фильм, я увидел, как сгущены в нем серые краски. Я ведь не хотел этого. Все мои внутренние ощущения воплотились на пленке».

Б. Т.: А он не думал, уезжая снимать в Италию, что останется в Европе?

А. Т.: Нет. Он не собирался. Я помню, он звонил из Италии, просил: поговорите с Сизовым (директором «Мосфильма». – Б. Т.), дайте мне возможность купить машину в Италии и привести в Москву; у него не было мысли остаться. Вся русская часть воспоминаний Горчакова должна была сниматься в России. Но советская сторона заломила такую бешеную цену для итальянцев, наверное, не желая, чтобы картина состоялась, и ему пришлось снимать Россию в Италии.

«Ностальгия» была в Каннах в 1983 году. Ее хорошо приняли, но советские представители сделали все, чтобы картина не получила приз. И позже, уже во время съемок «Жертвоприношения», он, будучи членом жюри Каннского фестиваля, в одном интервью сказал: «Меня настораживает влияние коммерческого кино, и я боюсь, что авторское кино под натиском коммерции перестанет быть самым важным компонентом фестивалей». Так и случилось.

Б. Т.: Вы ведь остались без родителей: уехали оба. Как вы жили?

А. Т.: Мама уехала чуть позже отца. А я остался. И после того, как отец заявил, что остается, я почувствовал, как изменилось ко мне отношение людей. Мы жили на Мосфильмовской – знакомые люди проходили мимо и не здоровались. Только несколько самых близких людей остались. Мы с отцом общались по телефону, он поделился своим намерением остаться, мы жили надеждой встречи. Он не сюсюкал со мной. У нас были близкие очень отношения, он любил меня и очень страдал эти 4 года, когда был оторван от меня, от семьи, от России – впоследствии это вылилось в его болезнь. Добило.

Б. Т.: С кем вы оставались?

А. Т.: С бабушкой и моей сестрой, маминой дочерью. С дедом Арсением я встречался, когда отец брал меня с собой. Повидать его. Человек был удивительный. Аристократического происхождения. Я обожаю его стихи. Ты не кино снимаешь, говорил он отцу, это чистая поэзия в образах. Янковский в «Зеркале» очень похож на деда. И в «Ностальгии» герой Янковского тоже не случайно поэт, писатель. Помните, в «Ностальгии» есть кадр, где Янковский слушает Бетховена, 9-ю симфонию. Это почти один к одному то фото Арсения, где он стоит в углу в сером пальто. В фильме даже пальто такое.

Б. Т.: У вас не было идеи выпустить диски со всеми фильмами Тарковского и приложить к ним – в видео ли, в виде ли книги – комментарии? Это было бы первое в мире академическое издание киноклассики.

А. Т.: Да, это было бы очень к месту. Идея такая есть, но пока у меня в проекте сделать авторскую версию «Андрея Рублева». Копия сохранилась, и она циркулирует, но это еще не авторский вариант, а первая монтажная склейка, авторской версии пока что нет. Прокатная копия – 186 минут, а монтажная склейка – 205. А Тарковский хотел 195 минут, на 10 минут длиннее версии для проката. Поправки в длинной склейке есть и авторские, и цензурные. Его поправки надо оставить, а цензурные – убрать. Сейчас новое поколение заново открывает Тарковского. Но молодые люди как бы оторваны от истории нашей. Они воспринимают даже не творчество Тарковского, а миф о нем.

Б. Т.: Наверняка лет через 50 снимут фильм о Тарковском, где все будет неправдой, зато очень красиво.

А. Т.: Поэтому я и пытаюсь делать все, что в моих возможностях, чтобы как можно больше его самого слушали, видели и читали.

* Pimedate Ööde FilmiFestival (эст.). – Кинофестиваль «Темные ночи» проводится в Эстонии с 1997 г.

** Таллиннский политехнический институт.