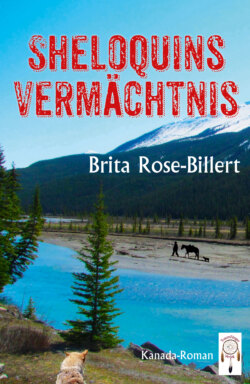

Читать книгу Sheloquins Vermächtnis - Brita Rose-Billert - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Hope

ОглавлениеHope stand auf dem Ortsschild der kleinen Stadt. Hope am Fraser River. Wer auch immer diesen Ort so genannt hatte, musste Hoffnung gehabt haben. Eingebettet lag Hope, idyllisch umgeben von bewaldeten Bergen, im Tal, durch das sich der Fraser River schlängelte. Dort, wo die Rocky Mountains mit den Coast Mountains zusammentrafen. Lange bevor ein Mann Namens Fraser dem Fluss seinen Namen gab, nannten ihn die Skwahla Indianer den Stolo, den Fluss der Lachse. Er war ihr Bruder. Sie sprachen mit ihm. Er gab ihnen, was sie zum Leben benötigten, und »Die Leute vom Fluss«, wie sich das Volk der Stolo Nation selbst nannte, achteten ihn und dankten dem Fluss. Er und das Leben darin waren ihnen heilig. Besonders der Lachs, der für sie das bedeutete, was der Büffel für die Plainsstämme war. Viele der Leute vom Fluss waren gegangen und andere Menschen waren aus einer anderen Welt gekommen. Der Fluss war geblieben. Die weißen Menschen hatten Häuser und Straßen an seinem Ufer gebaut und sie hatten Hoffnung.

Hope war relativ klein geblieben. Die meisten Menschen hatte der Goldrausch nach British Columbia gelockt. Sie waren weiter in den Norden gezogen. Nach einem langen, harten Winter hielt nun endlich der Frühling Einzug in Hope. Die Sonne schien vom fast wolkenlosen Himmel und zauberte ein Lächeln in die Gesichter der Menschen. Der Ort wurde wieder lebendiger, erwachte zu neuem Leben, wie es schien, so wie jedes Jahr um diese Zeit. Doch in diesen Tagen war etwas anders. Die Leute sprachen von dem schrecklichen Vorfall in den Bergen, zwischen dem Isolillock und dem Silver Peak. Sie raunten sich furchtbare Schauergeschichten zu, redeten hinter vorgehaltener Hand über Mord und trauerten um den alten Mann, den sie seit einem halben Jahr nicht mehr im Ort gesehen hatten. Es hieß, Cody White Crow hätte die verkohlten Überreste Sheloquins gefunden, als er mit Jägern in den Bergen unterwegs gewesen war. Die White Crows wohnten drüben bei Mission, in der Reservation. Um so mehr heizte der blaue Silverado, der schon seit Stunden vor dem Upper Fraser Valley Regional Departement der Royal Canadion Mounted Police in Old Hope parkte, die Gemüter und Gerüchte an. Jeder hier im Ort wusste, dass dieser Pickup mit dem Wolfshund auf der Ladefläche Cody White Crow gehörte. Erst vor zwei Tagen hatte der genau an derselben Stelle gestanden. Stundenlang.

Der junge Indianer saß im Büro der RCMP, der Mounted Police in Hope. Seine rabenschwarzen Augen funkelten den Staff Sergeant namens Ben Clifford aufmerksam an, während dieser die Aufnahme des Falles Sheloquin erläuterte. Die Luft hier drin war etwas modrig und verstaubt, so wie das ganze alte Mobiliar. An der Wand, direkt hinter dem Bürostuhl des Sergeant, klebte eine Landkarte. Sie zeigte das gesamte Gebiet um Hope: Sein Distrikt begann direkt östlich von Abbortsfond, einem Vorort Vancouvers und erstreckte sich der Grenze entlang bis zum östlichen Mount Kelly und im Norden bis nördlich über Boston Bar hinaus. Das Hope Canadian Police Office war Teil mehrerer Außenstellen im Bezirk. Cliffords Zuständigkeitsbereich war auf der Landkarte markiert und erstreckte sich also weit über den kleinen Ort Hope und die Berge hinaus. Das lag daran, dass es ringsum nur Wildnis gab, die so dünn besiedelt war, dass jeder Einwohner in Hope seinen eigenen Nationalpark eröffnen könnte.

»Tja, leider gibt es da oben keine Spuren mehr«, schloss Clifford seinen Bericht. »Alles, was wir wissen, ist, dass die Gerichtsmedizin Sheloquins Überreste eindeutig identifiziert hat und dass es keine weiteren«, der Staff Sergeant räusperte sich, bevor er weitersprach, »keine weiteren Leichen gegeben hat. Der alte Mann war allein. Vielleicht ist er mit seiner Zigarette im Bett eingeschlafen.«

Cody White Crow schüttelte entschieden den Kopf. »Sheloquin ist getötet worden. Das habe ich dir schon mal gesagt, Ben Clifford. Von zwei, vielleicht auch drei Männern. Um die 1,80 und etwa achtzig bis neunzig Kilo schwer. Sie trugen Rangerstiefel. An einem Stück Holz klebte Blut«, sagte er.

Clifford hob den Kopf samt Augenbrauen. »Du warst noch mal da oben?«, fragte er erstaunt.

»Nein. Ich habe mir das sofort angesehen, bevor alle Spuren vernichtet worden sind. Vorgestern.«

Cliffords Augen wurden noch größer. Winzige Schweißperlen erschienen auf seiner Stirn. Der junge Indianer, der ihm gegenüber saß, war erst fünfundzwanzig! Der Staff Sergeant war mehr als doppelt so alt. Achtundfünfzig, um genau zu sein. Er war groß, kräftig gebaut und im Laufe seiner Schreibtischkarriere hatte er hier und da etwas Speck angesetzt. Auf seinem Kopf standen die Haare, senkrecht und sehr kurz geschoren. Sie waren braun mit einem rötlichen Schimmer.

Clifford zog sein Taschentuch aus der Hosentasche und wischte sich über die Stirn. »Wir hatten noch nie einen Mordfall hier. Nicht, solange ich hier der Staff Sergeant bin, Cody. Hope ist ein friedlicher Ort. Wahrscheinlich der friedlichste, den es in ganz British Columbia gibt.«

Cody musste schmunzeln. »Da passt so etwas nicht, nicht vor deiner Pensionierung«, bemerkte er.

Clifford blickte auf den jungen, schlanken Mann und schwieg. Dieser hockte angespannt auf der Stuhlkante, bereit zum plötzlichen Aufspringen. Clifford kannte Cody genau. Das meinte er wenigstens. Der Indianer, der in Bluejeans und blau kariertem Hemd steckte, war anders als alle Vorstellungen, die Clifford je von einem Indianer gehabt hatte. Cody White Crows Haar war kurz und gepflegt, als wäre er gerade vom Friseur gekommen. Und er trug einen braunen Cowboyhut. Der lag im Augenblick allerdings auf dem Schreibtisch des Staff Sergeants.

Clifford spürte den herausfordernden Blick des jungen Indianers unangenehm auf sich gerichtet. Das tat kein anderer Indianer, mit dem der Staff Sergeant jemals zu tun gehabt hatte.

»Es wird in den Zeitungen stehen«, brummte Clifford schließlich missmutig.

Cody nickte. »Und es kam in den Spätnachrichten.«

»Die Leute reden.«

»Natürlich tun sie das.«

»Verflixt noch mal«, zischte Clifford. »Ich muss herausfinden, was dort oben passiert ist. Vielleicht war es Mord, vielleicht auch nicht.«

Cody lehnte sich auf dem Stuhl zurück und verschränkte die Arme.

»Mindestens einer der Männer besitzt eine Polizeiwaffe. Ich habe eine Patrone gefunden. Sie war nicht abgeschossen worden, sondern nur zu Boden gefallen«, sagte er ernst.

»Weshalb hast du mir das nicht gleich gesagt!«, fuhr Clifford auf.

»Das habe ich. Du musst mir nur mal zuhören. Aber ich bin nur ein Jagdführer, ein Fremdenführer, ein Lachsfänger und manchmal schnitze ich. Ich bin nur ein Ureinwohner, aber kein Polizist. Sheloquin musste sterben«, antwortete Cody ruhig.

»Ja. Er war dreiundachtzig«, meinte Clifford mit einem zynischen Unterton.

»Und irgendjemandem dauerte es zu lange, bis Sheloquin gehen würde.«

Der Staff Sergeant presste die Lippen aufeinander und schnaufte.

»Du lehnst dich weit aus dem Fenster, White Crow.«

Cody legte den Kopf schräg und kniff seine Augen zu kleinen Schlitzen zusammen. Er beobachtete den Clifford, wie der Berglöwe seine Beute. Holz knackte in die Stille.

»Ich will dir nur helfen, den Mörder des alten Mannes zu finden, auch wenn du mich nicht darum gebeten hast.«

»Was weißt du?«, fragte Clifford vorsichtig.

»Dass das Land da oben, Sheloquins Land, den Ureinwohnern gehört. Und nur ein Mann unseres Volkes, nur ein Skwahla, wird der Hüter dieses Landes sein.«

Clifford verzog das Gesicht, als hätte er puren Zitronensaft geschluckt.

Cody grinste kurz. Dann nahm er seinen Hut und stand auf.

»Was hast du vor?«, fragte der Staff Sergeant.

»Ich tue meinen Job. Mach du den deinen.«

Clifford brummte wie ein alter Grizzlybär über diese Respektlosigkeit. Aber er konnte dem jungen Indianer nicht böse sein. Cody war nicht unbedingt sein Freund, aber er war ihm von großem Nutzen. Das hatte der Staff Sergeant schon lange erkannt. Cody war ein wichtiger Informant. Er war zwar eigenwillig, aber zuverlässig und er belog ihn nicht. Das wusste Clifford sehr zu schätzen. Insgeheim erhoffte er sich Hilfe von dem jungen Indianer, vielleicht auch im Fall Sheloquin. Aber Cody White Crow half nur, wenn er das selbst auch wollte, wenn es seinen Interessen entsprach. Diesmal hatte er ein sehr großes Interesse daran, dass der Fall aufgeklärt wurde. Ansonsten hielt er sich aus allen Dingen heraus, die ihn nichts angingen. Mehrmals hatte der Staff Sergeant ihn deshalb als Sturkopf bezeichnet.

»Weißt du schon, wer Sheloquins Erbe antritt?«, fragte Clifford.

Cody grinste. Dann setzte er seinen Hut auf den Kopf und wandte sich zum Gehen. Der Staff Sergeant hob an, etwas zu sagen. Er öffnete seinen Mund und schloss ihn wieder, ohne dass ein Wort seine Lippen verließ. Ratlos schüttelte er den Kopf. Cody schloss die Tür hinter sich.

Draußen schien die Sonne. Der Wolfshund, der auf der Ladefläche des Pick-up gedöst hatte, hob den Kopf und winselte leise. Cody öffnete die Wagentür und wartete einen Augenblick. »Na, komm schon!« Er lachte.

Der Hund sprang von der Ladefläche, begrüßte seinen Herrn und war mit einem Satz im Wagen verschwunden. Cody stieg ein und startete. Er hatte die neugierigen Blicke der Menschen bemerkt. Langsam fuhr er an ihnen vorbei und grüßte freundlich, hob den Arm zur herabgelassenen Seitenscheibe heraus. Auf der anderen Seite lugte der Kopf des Hundes zum Fenster hinaus. Der Fahrtwind fuhr in sein Fell. Er kniff die Augen zusammen und genoss es.

Auch in Vancouver hatte die Sonne die Menschen aus ihren Häusern gelockt. Downtown erwachte zum Leben und wurde von den ersten Touristen des Jahres besucht. Zartes und üppiges Grün eroberte die Geschäftsviertel zurück. Der Beton schien zurückzuweichen. Parkanlagen und Villen belebten das eigenwillige Stadtbild. Vor den steil aufragenden Coast Mountains lag Vancouver, die Hauptstadt British Columbias, direkt am Pazifik. Im Osten prägten die rauen Rocky Mountains und schier unendliche Wildnis das Land. Der Wind trug den Geruch von Salzwasser mit sich in die Stadt. Unzählige Inseln lagen vor der Küste, die nur mit der Fähre oder dem Flugzeug zu erreichen waren. Manche waren bewohnt und manche nicht. In einigen einsamen Buchten tummelten sich Wale verschiedener Arten. Auf aus dem Meer aufragenden Felsen genossen Seelöwen die ersten warmen Sonnenstrahlen. Möwen und eine Vielfalt von Meeresvögeln teilten sich den Himmel mit den Weißkopfseeadlern.

Wie in jeder Großstadt trafen auch in Vancouver Reichtum und Armut knallhart aufeinander. Während in einigen Stadtvierteln unvorstellbar teure Villen standen, wohnten die Ärmsten in einfachen Siedlungen unter Brücken oder waren obdachlos. Auch die Handvoll Reservationen der Küsten-Salish, denen einst das gesamte Küstengebiet bis Squamish im Norden und in die Hochebenen des Gebirges im Osten gehört hatte, lebten mitten in der Stadt auf verhältnismäßig winzigem Territorium. Manche ihrer Siedlungen schützten sie selbst mit Zäunen.

Eine silberfarbene Mercedes-Limousine rollte durch ein offenstehendes, schmiedeeisernes Tor.

Gulcher Club – Hotel Cooperation stand auf einem Messingschild am steinernen Torpfosten. Im Schritttempo bewegte sich die Limousine die Auffahrt hinauf. Zwischen den Bäumen des parkähnlichen Gartens tauchte das Haus schließlich auf. Die weiße Villa selbst glich einem Hotel. Sie wirkte wie ein Überbleibsel aus alten Kolonialzeiten der Südstaaten der USA. Ihr Baustil, hier völlig fremd, aber keinesfalls fehl am Platz, bewies eben Stil. Harris Shore parkte den Mercedes zwischen anderen Limousinen, die bereits vor dem Eingang standen. Shore holte tief Luft und stieg aus. Dann räusperte er sich, spuckte vor seine eigenen Stiefel, bevor er die Tür zuwarf. Er fühlte sich nicht wohl in seinem Anzug. Der passte nicht zu ihm. Seine Gesichtszüge wirkten versteinert. Den Endvierziger konnte so schnell nichts aus der Bahn werfen. Auch nicht ein misslungener Auftrag. Shore hatte früh gelernt, mit Niederlagen fertig zu werden. Er hatte gelernt, Haltung zu bewahren, und sein Selbstbewusstsein war daran gewachsen. So war er hart geworden. Hart zu sich selbst und allen anderen. Diese Härte stand gerade jetzt wieder in seinem Gesicht geschrieben. Sie war sein Schutzschild. Niemand und nichts würde ihn ernsthaft verletzen können. Shore richtete sich auf, streckte seine hünenhafte Gestalt, die Respekt einflößend wirkte. Mit ausgreifenden Schritten ging er auf die Eingangstür zu.

Shore war ein Cowboy. Er arbeitete hier und da, dort, wo es gerade einen lukrativen Job gab. Er war ein Mann, der aus dem Nichts auftauchte, um schließlich auch dort wieder zu verschwinden, ohne Spuren zu hinterlassen.

Gulcher Club – Hotel Cooperation Canada & USA – Philip Barn

stand in großen Buchstaben auf dem Eingangsschild, Willkommen im Paradies eine Zeile darunter. Über Shores Gesicht huschte tatsächlich ein Lächeln. Für diese Gesellschaft arbeitete er gerade. Sie hatten ihn angeheuert. Harris Shore klingelte.

Die Haustür wurde sofort geöffnet. Er wurde erwartet. Der Mann, der ihm öffnete, nickte zum Gruß. Shore würdigte ihn kaum eines Blickes. Unaufhaltsam schritt er durch die Empfangshalle. Jeder Schritt hallte wider. Die Türflügel zum Konferenzraum standen offen. Philip Barn wandte sich aus der Gruppe dem Ankömmling zu. »Oh, Shore«, grüßte er.

Shore vermochte nicht einmal jetzt, in Gegenwart der Geschäftsleute, seine versteinerte Miene zu lösen. Aber er nickte, als er sagte: »Guten Abend.«

Jemand bot ihm einen Drink an.

Shore nahm sich ein Glas vom Tablett, trank es in einem Zug leer und stellte es sofort zurück.

»Reden wir«, sagte Barn. »Kommen Sie mit in mein Arbeitszimmer.« Er wies mit seiner Hand zu einer Tür. Dann ging der Mann, der wesentlich kleiner war als Shore, voran. Barn trug einen hellen Anzug. Shore konnte den feinen Duft seines Parfüms riechen.

»Setzen Sie sich doch, bitte«, forderte Barn ihn auf.

Während Shore sich setzte, öffnete Barn einen alten Sekretär und holte eine Schachtel heraus. Wortlos bot er Shore eine seiner Zigarren an. Shore nahm sich eine, bedankte sich knapp und steckte sie in die Innentasche seines Anzugs. Barn blickte ihn fragend an.

»Für schlechte Zeiten«, meinte Shore.

Philip Barn lächelte Shore aus seinen graublauen Augen an. Die wenigen Haare, die auf seinem Kopf geblieben waren, bildeten einen Halbkreis und waren kurzgeschnitten. Dafür trug er einen Schnauzer.

»Wie Sie wollen«, entgegnete Barn.

Er setzte sich Shore gegenüber in einen mit Samt bezogenen Sessel. Dann zündete er sich in aller Ruhe seine Zigarre an und blies den Rauch kunstvoll in die Luft. Es wirkte geradezu wie ein Ritual. Shore wartete geduldig.

»Ich billige es nicht, wenn ein Plan nicht funktioniert«, begann Barn, der etwa zehn Jahre älter als Shore sein mochte. »Ich will mir die Saison nicht entgehen lassen. Es geht um Geld. Sehr viel Geld.«

Shore schwieg.

Deshalb redete Barn weiter. »Ich kenne einflussreiche Anwälte. Die Besitzurkunde ist mit dem Tod des alten Sheloquin sowieso hinfällig. Was wir brauchen, ist ein Kaufvertrag mit seinem Erben.«

Shore nickte.

»Finden Sie ihn, und überzeugen Sie ihn, an uns zu verkaufen, egal wie«, verlangte Barn.

Shore nickte noch einmal.

Philip Barn lächelte zufrieden. »Ich möchte über alles sofort unterrichtet werden«, fügte er hinzu.

»Der Staff Sergeant aus Hope hat Ermittlungen im Fall Sheloquin eingeleitet«, berichtete Shore.

Barn horchte auf, verzog das Gesicht und zog an der Zigarre. Er schien zu überlegen. Dann blies er den Rauch zur Zimmerdecke.

»Um den Staff Sergeant kümmere ich mich«, sagte er schließlich.

»Gehört das Land da oben jetzt nicht dem ganzen Stamm?«

»Nein. Sheloquin war der einzige eingetragene Eigentümer, auch wenn er Indianer war. Die Familienoberhäupter der Squamish hatten durchaus immer Besitztümer, die weitervererbt wurden.«

»Er war Salish-Kootaney«, gab Shore zu bedenken.

Barn nickte. »Korrekt. Die Squamish gehören zu den Küstensalish. Sheloquins Frau brachte das Land mit in die Ehe. Sie war hingegen eine reinblütige Skwahla aus einer wohlhabenden Familie.«

Shores harte Gesichtszüge verloren sich in einem hintergründigen Lächeln.

»Eine gute Partie. Vielleicht sollte ich mich dort nach einer Frau umsehen«, meinte er spitzfindig.

Philip Barn lachte leise.

Dann nahm er einen tiefen, genussvollen Zug an seiner Zigarre und streifte vorsichtig die Asche am Rand des Kristall-Aschenbechers ab. Sie glitt hinein und schickte eine dünne Rauchsäule empor.

»Ich verlasse mich auf Sie, Shore. Vier Wochen – und keinen Tag länger!«, betonte Barn.

»In Ordnung«, bestätigte Shore.

Barn drückte die Zigarre endgültig aus und erhob sich. Shore stand ebenfalls auf und folgte Barn zur Tür.

»Ich würde Sie gern zum Dinner einladen«, sagte Barn, während er die Tür öffnete. Er schien es offensichtlich nicht ernsthaft zu meinen.

»Danke, Sir. Aber ich habe noch zu arbeiten«, entgegnete Shore. »Auf Wiedersehen.«

»Viel Erfolg«, wünschte Barn und wandte sich wieder seiner Gesellschaft zu.

Shore verließ das Haus.

Sanft rauschte das Wasser des Fraser River. Hier und da plätscherte es leise über Steine, als wollte es den Menschen, die an seinen verzweigten Seitenarmen River lebten, etwas zuflüstern. Sie waren die Leute vom Fluss, seit Anbeginn. Stolo nannten sie den Fraser River.

Der Fluss gehörte zu ihnen. Er war ihr Leben, gab ihnen Nahrung und Frieden. Sie waren Teil des Flusses. Aus dem Fluss waren sie geboren worden. Mit dem Fluss waren sie gestorben. Mit dem Fluss waren sie wieder auferstanden und mit dem Fluss waren sie in eine neue Zeit gegangen. Wind wiegte das Ufergras, und das Licht der Abendsonne flirrte durch die Blätter der Bäume. Er trug den Geruch der Zedern und der Bergwiesen in das Tal. Ein paar Häuser standen im Schatten der Bäume zwischen dem Trans Canadian Highway 1 und dem Wasser. Häuser in der typischen Bauweise, wie sie in jeder Reservation zu finden waren, und unisoliert auch hier im hohen Norden. Nur ein wesentlich größeres Holzhaus stand, im Gegensatz zur ortstypischen Bauweise, in ihrer Mitte, im Herzen des Dorfes. Das traditionelle Rundhaus galt als Bote vergangener Zeiten und fügte sich harmonisch in das Bild zwischen Gestern und Heute. Mehrere alte Autos standen zwischen den Häusern. Ein relativ neuer Van stand am Straßenrand. Der Platz schien auf den ersten Blick verlassen. Einige Kinder saßen auf dem Boden unter einem der Bäume und spielten im Sand. Drei Hunde sprangen herum. Eine zarte Rauchsäule stieg schräg zum Himmel hinauf. Sie verbreitete den Geruch nach frisch geräuchertem Fisch. Die Fische, die der Fluss den Skwahla brachte, waren heilig. Sie waren neben Hamburger, Chips und Diät-Pepsi die Hauptnahrungsquelle des Volkes der Fischfänger, hauptsächlich Lachsfänger und Jäger. Auch Schnitzereien hatten in der neuen Zeit wieder an Bedeutung gewonnen. Während die Kultur der Holzpfähle in der Geschichte der Skwahla keine Rolle gespielt hatte, die wiederum zu anderen Stämmen der Nordwestküste, der Salish, Haida und Tlingit gehörte, hatten sich die unterschiedlichen Kulturen mit der Zeit vermischt. So war nach Hochzeiten zwischen verschiedenen Stämmen ein Totempfahl durchaus auch in anderen Gebieten British Columbias zu finden. Nun wandten sich die Aborigines dieser Schnitzkultur wieder bewusster zu. Infolge der boomenden Tourismusbranche waren die Pfähle sehr gefragt und eine begehrte Einkommensquelle der Völker des Nordwestens geworden. Manchmal gab es sogar Aufträge aus aller Welt, hauptsächlich von Museen und Hotels. Nicht jeder Indianer konnte das. Nicht jeder durfte es.

Ein unfertiger Pfahl stand nur ein paar Meter vom Eingang entfernt. Der Bär und ein Lachs waren bereits zu erkennen. Alles andere verlor sich noch in der Fantasie des Betrachters. Holzspäne in verschiedenen Größenordnungen lagen ringsum auf dem Boden. Niemand arbeitete im Augenblick daran. Vor dem Eingang des Rundhauses saß ein alter Mann. Er schien das unfertige Kunstwerk zu betrachten. Vielleicht träumte er auch, denn er war allein. Wie lange er dort bereits saß, wusste er selbst nicht mehr. Sein graues Haar lag wellig über den Schultern. Den vorderen Schopf hatte er zurückgebunden, damit ihm die Haare nicht über die Augen fielen. Er trug eine schwarze Weste zu seiner schwarzen Hose und ein weißes Baumwollhemd. Nein, es war kein Sonntag. Es war Donnerstag, und die Sonne neigte sich bereits westwärts über die Bergkämme bis zu den Wellen des Pazifiks. Erst als er den sich nahenden Pickup-Truck hörte, regte sich der alte Mann aus seiner Starre. Er sah auf und beobachtete den blauen Silverado, bis der vor einem der Häuser parkte. Drei weitere Wagen standen bereits dort. Als der Fahrer die Tür öffnete, sprang ein großer Hund heraus. Er sah einem Wolf sehr ähnlich. Cody White Crow stieg aus und drückte seinen Hut auf den Kopf. Er hatte seinen Pflegevater, Kyce White Crow, längst gesehen. Ein Lächeln erschien auf Codys Gesicht. Er ging zu dem alten Mann. Vor ihm blieb er stehen. Der Hund kauerte inzwischen in einer Kuhle neben der Treppe des Holzhauses, vor dem der Truck parkte. Er beobachtete die beiden ganz genau.

»Guten Abend, Vater«, grüßte Cody.

Kyce sah zu dem jungen Mann auf und nickte ihm zu. »Hallo, Cody. Schön, dass du gekommen bist.«

Cody setzte sich neben ihn auf die Bank. Er lehnte sich mit den Rücken gegen die Holzplanken, wobei ihm der Hut über das Gesicht rutschte. Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Da der Hut nicht herunterfiel, blieb er da, wo er hing.

»Auch eine Möglichkeit, sich zu verstecken«, meinte Kyce amüsiert. Schmunzelnd zog Cody den Hut vom Gesicht. Sein Blick fiel genau auf das unfertige Schnitzwerk.

»Ich verstecke mich nicht, Vater«, antwortete er. »Ich versuche nur, einen Augenblick an nichts zu denken.«

Kyce nickte. »Clifford glaubt dir nicht«, stellte er fest. Auch er blickte wieder zu dem Holzpfahl, der auf seine Vollendung wartete.

»Hm. Ich glaube schon. Aber das ist nicht das Problem. Er hat Angst, etwas zu tun, denke ich. Er ist es, der sich verstecken möchte«, antwortete Cody.

Kyce schwieg.

Zwei weitere Männer gesellten sich zu ihnen. Stehend warteten sie vor dem Eingang. Sie unterhielten sich leise. Mit der Zeit fuhren immer mehr Wagen vor, und die Leute versammelten sich. Irgendwann gingen sie in das Rundhaus hinein. Cody wandte sich Kyce zu. Seine Augen blinzelten vorwitzig, als er seinen Pflegevater ansah.

»Was hältst du von einer Schlange?«, fragte Cody unvermittelt.

»Hm«, brummte Kyce unschlüssig.

Cody schmunzelte.

»Mal sehen, was heute Abend herauskommt. Der alte Fuchs beschäftigt ein ganzes Volk mit seinem Vermächtnis.«

Kyce lachte.

Dann stützte er seine Hände auf die Bank und erhob sich. Cody stand ebenfalls auf und folgte Kyce in das Haus. Der braune Cowboyhut blieb verlassen auf der Holzbank zurück. Der Wolfshund schlich sich heran, schnappte ihn und trug ihn vorsichtig zu seinem Platz, der Kuhle. Dort legte er sich schützend auf den Hut.

Gelbes Dämmerlicht und leise Stimmen erfüllten den Raum. Cody und sein Pflegevater suchten sich einen Platz und setzten sich. Irgendwann verstummte das Gemurmel vollkommen. Die Versammlung wurde eröffnet. Der Anführer, der Siem, hatte sich erhoben und sprach zu den Versammelten. Der Grund der Zusammenkunft war der Mord am alten Sheloquin. Niemand hier glaubte an etwas anderes, als dass der alte Mann ermordet worden war. Die Gerüchte gingen seltsame Wege, nicht nur in Hope, sondern auch in Chilukwayuk, dem Gebiet der Skwahla. Einige vertraten inzwischen die Meinung, dass es besser wäre, das Land zu verkaufen, da das Geld dringend gebraucht wurde und allen zugute kam. Aber einige waren strikt dagegen, heiliges Land zu verkaufen, das seit Urzeiten den Skwahla gehörte. Sie plädierten dafür, das Land vor der Abholzung und der infrastrukturellen Erschließung zu beschützen. So hatten sie es immer gehalten, und so war es Sheloquins Wille gewesen. Die einzelnen Sprecher vertraten klar ihren Standpunkt und versuchten, alle anderen von ihrer Meinung zu überzeugen. Das erhitzte die Gemüter im Verlauf der Versammlung immer mehr. Es wurde heiß im Raum.

Cody White Crow erhob sich von seinem Platz und bat darum, etwas sagen zu dürfen.

»Vielleicht sollten wir den fragen, den der alte Sheloquin als den rechtmäßigen Erben seines Landes eingesetzt hat«, sagte er schließlich laut und deutlich vor den Versammelten.

Einige nickten bereits zustimmend. Andere verharrten in schweigender Zurückhaltung. Ein junger Mann, etwa in Codys Alter, der neben dem Anführer saß und ebenfalls ein angesehenes Mitglied des Rates war, sprang von seinem Platz auf und meldete sich zu Wort, bevor es ein anderer tat. Seine schwarzen Augen blitzten in der Dämmerbeleuchtung des großen Raumes auf. »So? Dann sage uns, wer das ist!«, verlangte er mit scharfer Stimme.

Cody atmete tief durch. Im Raum herrschte Stille. Jedermanns Augen waren auf die beiden jungen Männer gerichtet. Die Blicke wechselten von einem zum anderen. Was würde Cody White Crow seinem Stiefbruder antworten? »Kyce White Crow«, sagte Cody mit fester Stimme.

Ein leises Raunen durchflutete den Raum. Wieder folgte Stille. Der gefragt hatte, legte den Kopf schräg. Ein Lächeln umspielte seine Lippen, und sein Blick schien Cody durchbohren zu wollen.

»Das Büro für Landmanagement behauptet, es gibt keine Besitzurkunde und keinen Erben und damit keine privaten Ansprüche. Es gibt kein Testament! Somit geht das Land an den Clan zurück, da der alte Mann keine Verwandten und keine Familie mehr hatte. Niemand hat Papiere von ihm gefunden«, sagte er schließlich.

Cody nickte nur.

»Du?«

Cody nickte nochmals. »Ich habe das Testament und ich habe die Besitzurkunde des Landes, um das wir uns streiten. Niemand wird das Land verkaufen. Auch du nicht. Der alte Mann hat es sein Leben lang behütet. Er hat dafür gekämpft, und er musste dafür sterben. Deshalb hat er alles in diesem Sinne geregelt, bevor die Mörder kamen.« Stille lag im Raum wie die schwere Luft vor einem Gewitter. Codys Gegenüber verzog das Gesicht.

»Wie kommst du dazu, und woher willst du wissen, dass die Papiere die echten sind?«

»Du, David White Crow, müsstest es besser wissen«, zischte Cody seinen Stiefbruder an.

Kyce erhob sich und fasste nach dem Handgelenk seines Adoptivsohnes, der neben ihm stand. Er spürte den schnellen Puls der Erregung. Cody senkte den Blick, und seine Gesichtszüge wirkten wie versteinert.

»Cody hat recht«, sagte Kyce leise, aber für alle deutlich hörbar.

»Doch ich werde das Erbe nicht antreten können. Ich bin zu alt, um allein oben in den Bergen leben zu können.«

Wieder drang ein Raunen durch die heiße Luft. Cody hob den Blick und richtete ihn zu seinem Adoptivvater. Die Enttäuschung darin zu sehen, tat Kyce White Crow im Herzen weh.

»Die Killer werden wiederkommen, Cody. Und sie werden nicht vor mir Halt machen. Ich habe keine Angst zu sterben. Aber es würde auch niemandem etwas nützen. Ihr alle würdet dann wieder hier sitzen und beraten, genau an derselben Stelle wie jetzt, und niemand wüsste, was zu tun ist, da ihr euch selbst nicht einig seid.«

Das Raunen unter den versammelten Männern und Frauen wurde lauter. Der Siem erhob sich. »Wir müssen eine Lösung finden, die im Interesse aller ist. Ich frage euch: Ist es das Land wert, dass noch ein Mann sein Leben dafür gibt, bevor wir zur Vernunft kommen?«

»Welche Vernunft meinst du?«, fragte Cody trotzig.

»Hüte deine Zunge, du …«, fuhr David seinen Stiefbruder an.

Er schluckte die Beleidigung, die ihm auf der Zunge lag, noch in letzter Sekunde. Doch Cody wusste genau, was David ihm sagen wollte.

Cody wusste, dass er nicht zur Familie gehörte. Er wusste, dass er adoptiert war und seit seinem zweiten Lebensjahr White Crow hieß. Nach dem Tod seiner Mutter hatte Kyce White Crow den Jungen zu sich genommen, adoptiert und behandelt wie seinen eigenen Sohn. Cody ignorierte die Worte seines älteren Stiefbruders und hüllte sich in Schweigen.

Ein anderer Mann trat in Erscheinung und meldete sich zu Wort. Er sprach sich dafür aus, dass das Land und Sheloquins Vermächtnis es wert sei, dafür zu kämpfen. Doch er wog auch die Worte des Siems genau ab. Nein. Es sei es nicht wert, noch weitere Leben zu opfern, meinte er unmissverständlich. Die Diskussionen entbrannten erneut und dauerten bis weit nach Mitternacht. Irgendwann ergriff Kyce White Crow noch einmal das Wort.»Ich habe euch etwas zu sagen«, begann er und zog damit die volle Aufmerksamkeit auf seine Person. »Ich bin dagegen, dass dieses Land verkauft wird. Das wisst ihr alle. Wenn wir das jetzt tun, dann haben die Mörder ihr Ziel erreicht. Ich bin zu alt, um es allein zu verteidigen. Ich werde diese Aufgabe einem Jüngeren aus unserer Familie überlassen.«

David White Crow sah seinem Vater erwartungsvoll in die Augen. Doch dieser wich seinem Blick aus und wandte sich Cody zu.

»Cody White Crow!«, sagte er schließlich mit ernster Stimme, die seinem Entschluss Nachdruck verlieh.

Cody atmete tief ein und hielt die Luft an, während sich David langsam erhob. »Er ist nicht aus unserer Blutlinie, Vater«, empörte er sich. Kyce schwieg.

Dann erschien ein vielsagendes Lächeln auf seinem Gesicht. »Cody ist mein Sohn«, entgegnete er ruhig.

Natürlich. Das wusste jeder hier im Raum. Cody war von Kyce adoptiert worden und trug seinen Namen. Niemand verlor ein Wort, einen Gedanken darüber. Auch ein Adoptivsohn war ein vollwertiges Familienmitglied. Nichts Ungewöhnliches. Keine Seltenheit. David öffnete den Mund und schloss ihn wieder, ohne ein Wort gesagt zu haben. Sein feindseliger Blick traf Cody. David sah ein, dass es keinen Sinn hatte, diese Sache mit seinem Vater vor der Versammlung auszutragen. Er riskierte damit, sich lächerlich zu machen, vielleicht sogar, sein Gesicht zu verlieren. Also schwieg er. Demütig nickte er und ließ sich auf seinen Platz zurückgleiten. Die anwesenden Männer und Frauen akzeptierten diese Entscheidung. So fand die Beratung in den frühen Morgenstunden ein Ende. Einige gingen schweigend, andere flüsternd zu ihren Häusern.

Cody wartete an der Tür.

Als David White Crow schließlich an seinem Bruder vorbei trat, würdigte der ihn keines Blickes. Cody folgte David und hielt ihn am Arm zurück. David fuhr unwirsch herum. Seine Augen funkelten gefährlich.

»Wir sollten reden«, begann Cody.

»Weshalb? Es ist alles gesagt«, zischte David und war im Begriff weiterzugehen.

Wieder hielt Cody ihn zurück. Wieder fuhr David aufgebracht herum. Doch er beherrschte sich. Die beiden Brüder wurden beobachtet. »Du willst das Land verkaufen. Ich nicht. Aber ich will dir auch sagen, weshalb, damit du es begreifst. Ich will dich nicht in die Ecke drängen. Ich will meinen und den Willen des alten Mannes durchsetzen, ohne dich bloßzustellen, ohne dich auf ewig zum Feind zu haben und nicht ohne versucht zu haben …«

Schallendes Gelächter schlug Cody mitten im Satz entgegen. David verhöhnte Cody.

Einige Dorfbewohner wandten sich zu den beiden Männern um und verschwanden schnell hinter ihren Türen. Nur eine dunkle Gestalt verharrte reglos auf der Bank vor der Eingangstür des Holzhauses. Als David sich beruhigt hatte, sagte er leise: »Okay. Und wie stellst du dir das vor, Kleiner?«

»Wir gehen dorthin, wo das Haus des alten Mannes stand. Wir beide. Allein. Ich will dir etwas zeigen«, antwortete Cody.

David starrte seinen Stiefbruder einen Augenblick an. Nichts in seinem Gesicht regte sich. Er schien zu überlegen. Dann nickte er langsam. »Du bist verrückt, aber ich komme mit. Dann wirst du auch hören, was ich dir zu sagen habe.«

»Wenn wir geschlafen haben, brechen wir auf«, beschloss Cody.

Ohne ein weiteres Wort zu wechseln, wandte sich David ab und ging. Cody sah ihm nach und ging ebenfalls. Der Hund winselte leise, als er seinen Zweibeiner erkannte. Cody lächelte müde. Dann ging er in die Hocke, streichelte ihn kurz über den Kopf und nahm seinen Hut. »Danke, mein Freund.«

Cody stand auf, betrachtete das Hutinnere und setzte ihn schließlich auf. »Komm, Mellow. Gehen wir schlafen. In ein paar Stunden haben wir einen weiten Weg vor uns.«

Der Hund sprang auf und folgte seinem Zweibeiner in das Haus, das Kyce White Crow gehörte. Wenige Minuten später kam der Wolfshund mit einer Rippe wieder heraus, legte sich direkt vor die Eingangstür und machte sich über seinen Leckerbissen her. Der Mann, der reglos auf der Bank am Holzhaus saß, erhob sich und verschwand unbemerkt in seinem Haus.

Die Sonne stand über den Bergkämmen, als David White Crow zu seinem Bruder in den Silverado stieg. Seine junge Frau, Tessa, stand an der Haustür und winkte ihm nach. Vier Jahre waren sie verheiratet, und noch immer hatten sie kein Kind bekommen. Sie litten beide darunter. Nichts wünschten sie sich sehnlicher. David war kein Abenteurer. Er war ein Schnitzer mit Visionen, handwerklich geschickt und künstlerisch begabt. David pflegte die Traditionen seines Volkes und vertrat die Menschen hier, in der Mission Reservation am Fraser River als wichtiges Mitglied im Stammesrat, und er galt weithin als Friedensstifter. Das brachte ihm nicht nur große Verehrung ein. Manche Leute seines Volkes trauten ihm nicht. Sie behaupteten, David würde sich noch selbst verkaufen, um nirgendwo anzustoßen. Ja, er wäre zu feige, um zu kämpfen. David wusste davon. Doch er wollte sein Volk und seine Familie beschützen. Er wollte Sheloquins Land verkaufen, damit niemand mit seinem Blut dafür bezahlen musste. Er wusste, wozu solche Leute fähig waren. Sie waren mächtig wie böse Geister. Sie besaßen Geld, das ihnen diese Macht verlieh. Und sie würden niemals Ruhe geben. Deshalb stieg David zu Cody in den Truck. Er wollte ihn davon überzeugen, dass ihr Leben und das ihrer Kinder wertvoller war. Wertvoller als dieses Stück Wildnis. Der große Wolfshund saß längst auf der Ladefläche des Pickup, als der anfuhr. David hatte die Seitenscheibe herabgelassen und hob die Hand zum Gruß. Er blickte in die traurigen Augen seiner Frau. David sah sie noch immer, als der Truck sein Zuhause längst verlassen hatte. Er schwieg. Im Radio lief leise Countrymusik.

Cody hatte seinen Hut fest auf den Kopf gedrückt und die Sonnenbrille auf der Nase. Den Blick geradeaus gerichtet, steuerte er seinen Truck geradewegs nach Hope. Dort verließ er die asphaltierte Straße, den Canadian Highway 1, und bog nach rechts auf die Hope Forest Service Road ab. Ein Schotterweg, der als Holzfällerstraße ausgezeichnet war, führte direkt in den Wald und wand sich in gut ausgebauten Kurven stetig bergauf. Eine Staubwolke hatte sich hinter dem Truck gebildet und folgte ihm. Mitten in der Wildnis zweigte sich der Weg auf. Ein paar Kilometer weiter geradeaus lag der Silver Lake, der bei den hiesigen Anglern sehr beliebt war. Cody hielt sich rechts. Er wusste genau, wohin er fuhr. Es war sein Zuhause. Irgendwann wurde der Weg schmaler. Hirsche knabberten ungestört an den ersten frischen Grashalmen des Frühjahrs. Ein See tauchte direkt neben dem Weg auf. Er spiegelte das Grün der Tannen wider. In dem smaragdgrünen Wasser lagen umgestürzte Bäume, deren Stämme sich ineinander verkeilt hatten. Biberburgen erschienen vor den Augen der Betrachter und verschwanden wieder. David schwieg noch immer. Schließlich wurde der Weg wieder etwas breiter, und der Urwald rechts und links davon lichtete sich. Zwischen die einzelnen Bäume drang das Sonnenlicht bis zum Waldboden. Licht und Regen hatten grüne Pflanzen und Gras dorthin gezaubert. Einige Pferde knabberten daran. Ein großes Steinhaus mit Holzdach tauchte auf. Es schien geradezu mit dem Felsmassiv, das direkt dahinter aufragte, verwachsen zu sein. Große Zedern und einige Ahornbäume spendeten Schatten. Stacheldrahtzäune führten irgendwo seitwärts ins Gesträuch. Dieser Ort wirkte verlassen. Nicht mal ein Auto parkte hier. Nur zwei halb verrostete Pferdetrailer standen abseits unter den Bäumen.

Cody stoppte den Truck und stellte den Motor ab. Die beiden Männer hatten während der ganzen Fahrt kein Wort gewechselt.

»Mein Freund scheint unterwegs zu sein«, sagte Cody leise.

Der Hund war längst von der Ladefläche gesprungen und checkte das Anwesen. David stieg aus und streckte sich. Er wusste, dass Cody von hier aus mit seinen Kunden in die Berge zur Jagd ging. Hier endeten die Straße und die Zivilisation. Die endlose Wildnis der bewaldeten Berge begann. Hier begann Sheloquins Land.

Es war still. Nur ein Vogel zwitscherte. Dann wieherte ein Pferd. Es hatte Codys Truck erkannt. Cody schlug die Wagentür zu, lehnte sich rücklings dagegen und zündete sich eine Zigarette an. David ging um den Truck herum und lehnte sich neben Cody. Wortlos hielt Cody seinem Bruder die Schachtel hin. Der zögerte einen Augenblick, bevor er zugriff und sich die Zigarette ansteckte. Über Codys Gesicht huschte ein Lächeln.

»Ich bin nicht dein Feind, Cody«, sagte David leise.

»Ich weiß. Aber auch nicht mein Freund. Du bist mein Bruder, auch wenn dich dein Vater nicht gefragt hat«, antwortete Cody ebenso leise. »Aber für dich wäre es einfacher gewesen, wenn Kyce dir die Entscheidungen überlassen hätte. Du bist sein leiblicher Sohn. Deshalb verstehe ich deine Beweggründe.«

David atmete tief durch und hüllte sich wieder in Schweigen. So rauchten sie gemeinsam ihre Zigaretten zu Ende.

»Was machen wir, wenn dein Freund heute nicht mehr hier auftaucht?«, zweifelte David.

»Wir stehlen ihm die Pferde«, antwortete Cody prompt. Dann lachte er.

David schnaufte.

»Hey! Wo ist deine indianische Geduld geblieben? Wo dein Sinn für Humor?«, stichelte Cody.

»Wahrscheinlich im letzten Jahrhundert hängen geblieben«, knurrte David.

Cody schmunzelte und schüttelte den Kopf. »Drei der Pferde gehören mir«, sagte er schließlich. »Außerdem kennt Jean meinen Truck genau. Wir werden satteln und nehmen ein Packpferd mit hinauf.

Vielleicht kommt er nach Hause, bevor wir aufbrechen, vielleicht auch nicht.« Mit diesen Worten löste sich Cody von seinem Truck und kramte die Wanderreithalfter heraus.

Nach etwa einer Stunde, als die beiden Männer gerade aufbrechen wollten, rollte ein alter, blauer Ford auf dem Schotterweg heran. Mellow kam mit großen Sprüngen herbei und bellte. Der Kies knirschte unter den Reifen des Pickup-Trucks. Jean Sun Road, der Herr des Grundstücks, hatte die Gäste erkannt und grüßte schon von Weitem. Direkt vor den beiden Männern parkte er seinen Wagen. Jean stieg aus. Er freute sich offensichtlich über die Besucher. Der Hund sprang Jean an und begrüßte ihn wie einen alten Freund. Jean lachte und kraulte ihm ausgiebig das Fell. Der Wolfshund genoss es. Jean hatte dunkelbraunes, dichtes Haar, sonnenverbrannte Haut und unzählige Fältchen in seinem Gesicht. Seine helle Jeans zeigte Spuren harter Arbeit, und sein Holzfällerhemd stand offen. Er begrüßte die beiden Männer herzlich. »Schön, euch zwei mal gemeinsam hier zu sehen«, sagte er spitzfindig. »Und ganz ohne Blessuren.«

»Aus dem Alter, als wir uns um deine Töchter geprügelt haben, sind wir heraus«, konterte Cody und schmunzelte.

Jean lachte herzlich. »Ihr wollt in die Berge?«, fragte er dann.

»Ja«, antworteten die beiden gleichzeitig.

Jean nickte. Er war ein Squamish Kootaney, ein Teil Cree, und irgendein Großvater war ein Weißer gewesen. Daher hatte er wahrscheinlich das Braun in den Haaren und die braunen Augen geerbt. Der Siebenundvierzigjährige hatte seine Frau vor einem Jahr an den Krebs verloren. Drei erwachsene Töchter waren ihm geblieben. Die ältesten zwei waren inzwischen verheiratet. Chichi lebte mit ihrer Familie in Hope und hatte ein kleines Geschäft eröffnet, in dem sie Kunsthandwerk der Aborigines kaufte und verkaufte. Die andere lebte mit ihrer Familie in der Nähe von Kamloops auf einer Ranch. Montaya, die jüngste Sun Road, studierte Völkerkunde in Vancouver. Sie wohnte die Woche über im Internat in der großen Stadt und kam an manchen Wochenenden und in den Ferien nach Hause zu ihrem Vater. Jean war stolz auf seine Töchter. So wohnte er allein mit seinen Pferden hier draußen und freute sich über jeden Besuch.

»Aber etwas Zeit für ein Lunch habt ihr doch noch. Ich war gerade einkaufen. Meine Kleine kommt am Wochenende nach Hause«, lächelte Jean und rechnete nicht mit einer Ablehnung.

Cody und David nahmen die Einladung gerne an. Auch Mellow hatte keine Einwände und folgte den Männern in das Haus.

»Auf bald«, verabschiedete sich der Herr des Hauses zwei Stunden später von seinen Besuchern. Cody und David White Crow stiegen auf die Pferde. Sie trugen die üblichen karierten Wattejacken und Cowboyhüte.

»Auf bald«, erwiderte David.

Cody nickte Jean freundlich zu.

»Seid vorsichtig«, sagte Jean ernst. »Man kann nie wissen, wer jetzt alles da oben herumschnüffelt.«

»Der Staff Sergeant und seine blinden Gehilfen«, grinste Cody.

»Wenn sie euch für Bären halten, werden sie auf euch schießen«, grinste Jean.

»Vielleicht. Oder sie werden sich vor Angst in die Hosen machen«, meinte Cody. »Vielleicht verlaufen sie sich auch dort oben und finden nie mehr zurück. Einen Mörder jedenfalls wird Ben Clifford nicht finden. Weder in den Bergen noch an seinem Schreibtisch.« Mit diesen Worten ließ Cody sein Pferd antreten. Das Signal zum Aufbruch für Mellow. Sofort sprang der Hund herbei und lief den Weg ein Stück voraus. Er kannte sich hier aus. Der Hund hatte Cody immer begleitet. Da, wo Cody war, war auch der Hund. Da, wo der Hund war, war auch Cody nicht weit.

»Danke!«, rief Cody Jean zu.

Der hob noch einmal die Hand zum Gruß. Sein Blick folgte den Reitern, bis der Wald sie verschluckte.