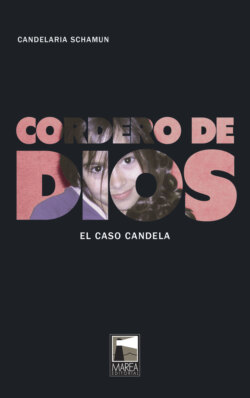

Читать книгу Cordero de Dios - Candelaria Schamun - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавлениеintroducción

Martes 23 de agosto de 2011, 20 h. Veo por primera vez a Candela en un anuncio de Facebook. Red Solidaria y Missing Children dan las primeras descripciones del caso: en Hurlingham, alertan, desapareció una nena de once años. En la foto, Candela lleva guardapolvo blanco. En ese momento, trabajo como redactora de Sociedad del diario Clarín.

Llamo al teléfono publicado en Facebook. Atiende una mujer. Dice que la madre de Candela no puede atender. “Está en shock”, explica. Le pregunto por el padre. “Olvidate. El padre está muerto”.

Me entero que Candela es alumna de sexto grado, abanderada y girl scout.

Virginia Messi, compañera de la sección Policiales, llama a una fuente judicial. Dice que el padre de Candela aún vive:

–Está preso en la cárcel de Magdalena cumpliendo una condena por robo calificado. Le dicen Juancho.

Olemos algo raro. A la mañana siguiente voy a Hurlingham, el barrio de Candela. En la puerta de Coraceros 2552, su casa, están los móviles de televisión. La calle, cortada. Ahí conozco a Carola Labrador, la madre, con campera de lana celeste, el pelo teñido de rubio claro. Tiene la boca empastada de tanto hablar con la prensa, me da la impresión de una mujer atormentada por la exposición mediática.

La ventana de Coraceros siempre está cerrada. Durante la búsqueda nadie quiere hablar.

Vuelvo al barrio en octubre, buscando información.

Un cartel naranja de Daniel Scioli dice:

“Si por cada golpe al narcotráfico, una familia menos se destruye, crecimos. Entonces sigamos creciendo”.

A la primera persona que entrevisto es a Cristian, cuidador del cementerio de Hurlingham, el encargado de custodiar la tumba de Candela. Me invita a sentarme en un tronco, a veinte metros del sepulcro. Afuera del cementerio, sobre la vereda al lado de un árbol, descansa un gallo de plumas doradas. Sus patas están amarradas con cintas verdes, azules, amarillas y rojas. Al costado, entre velas, un reguero de pochoclos y un frasco de mermelada con un líquido ámbar. Una ofrenda similar dejaron sobre la calle Cellini, frente al lugar donde los asesinos tiraron el cuerpo de Candela dentro de una bolsa de residuos. Allí los vecinos levantaron un precario santuario presidido por una cruz hecha con un par de tirantes viejos. Los tirantes están unidos con las cintas rojas y blancas con la leyenda “peligro” que usó la Policía para delimitar la escena secundaria del crimen. Ahí alguien deja una sábana rosa salpicada con sangre, un puñado de porotos negros y blancos y maíz y algo parecido a una pata de gallina entre plumas blancas y una invasión de moscones verdes, de esos que aparecen cuando hay sangre o cadáveres. Un rito. José Miceli, director del Gabinete de Investigaciones Antropológicas de Corrientes y especialista en crímenes rituales, me dice que es posible que quienes dejaron la ofrenda consideren a Candela como algo puro, por su edad. “Es un rito para el mundo de la oscuridad”, explica. La conclusión da miedo.

Ese mismo día entrevisto a Luis Cerdán, el maletero de la estación de colectivos del Oeste, uno de los primeros en descubrir el cuerpo de Candela. Está nervioso. Me dice que no intente llamarlo por teléfono porque cambió el número y que si lo quiero volver a ver que lo busque en la estación.

En octubre me encuentro con un hombre que conocía a la familia Labrador. Dice que, tras el crimen, estuvo diez días en Coraceros 2552. Es una persona cercana al intendente de Hurlingham, Luis Emilio Acuña. Dice que el profesor de Candela, Diego García Rufino, durante la búsqueda se transformó en guardaespaldas de Carola. Que no se despegaba un segundo y que lo habían “cagado a trompadas”, porque le quemaba la cabeza a la madre de Candela, no la dejaba un segundo sola y eso les molestaba a los familiares. A Diego García Rufino lo trato de ubicar pero todas las fuentes cercanas a él me explican lo mismo: “Está con carpeta psiquiátrica”. Logro hablar por teléfono con él pero me dice que prefiere guardar silencio. Al hombre del taller próximo al intendente lo vuelvo a llamar, pero me frena en seco: “No quiero hablar más. El caldo está bastante espeso”.

En diciembre conozco a Marilú, directora del colegio de Candela y me da un paseo por el aula de la nena. Voy hasta su pupitre y veo escrito sobre la pared un mensaje con una fibra negra que había hecho ella en letra manuscrita. Dice: “Cande y Agustina y Lula y Nicole y Cande A”.

Juan Carlos, el cura de la iglesia Juan Pablo Apóstol, me recibe en su despacho. Se acerca fin de año y llueve de manera torrencial. El cura me cuenta que él le dio la primera comunión a Candela. Y que se sorprendió cuando la cúpula de la Bonaerense allanó la iglesia guiados por una vidente.

A Néstor Altamirano lo conozco una tarde de marzo de 2012. El carpintero está acusado de ser el hombre encargado de darle de comer a Candela durante el cautiverio. Su mujer partió al médico y él está encerrado en su casa. Lo dejo después de tres horas de charla, con la impresión de que es un pobre tipo que quedó pegado en una causa tremenda.

A Marcelo Tavolaro, fiscal de la causa, lo llamo varias veces por teléfono sin conseguir que me atienda. Lo voy a ver a su despacho. Siempre me dice lo mismo: “No me interesa hablar del caso”.

Al Fantasma llego recomendada por un amigo. Me cita en un bar de San Martín, llama a la moza que ya lo conoce y le pide lo de siempre: limonada. Cada tanto sale a fumar un cigarrillo mentolado a la vereda. El Fantasma cumplió una condena por robo calificado, nació y se crió en la Villa Korea de San Martín. Casi sin abrir los labios me dice:

–El barrio nunca miente: en Villa Korea se sabe qué pasó. Apareció una pintada en la calle Quintana y Siglo xx: “Carola no. Korea manda”.

Anoto todos los nombres en mi cuaderno Rivadavia de tapas naranjas con lunares blancos. Durante esa semana chequeo los nombres que me da el Fantasma. Los cruzo con otros datos. Muchos apodos, muchas hipótesis. Lo vuelvo a ver en un bar de Belgrano. Mientras me tomo una cerveza en un bar de Boedo sobre una cartulina blanca escribo todos los datos y hago un cuadro para no olvidarme de nada.

Antes de diciembre de 2011, sabía que San Martín era una localidad del Conurbano bonaerense y que era grande. Luego me entero que la actividad principal de ese lugar es el tráfico de cocaína. Aprendo la palabra “cortito”, que en la jerga significa secuestro. El Fantasma me enseña que “tocomocho” quiere decir dni falso y que “doble A” significa averiguación de antecedentes. Entiendo cómo la Policía bonaerense trabaja a la par de los narcos. Visito Villa Korea, la 9 de Julio, la 18 y Loyola, solo quiero irme rápido, tengo miedo de que alguien se dé cuenta de que soy periodista.

Me lleva más de dos meses sentarme frente a Carola. La madre de Candela desconfía de la prensa. La entrevisto por primera vez el 11 de noviembre de 2011, durante dos horas. Ese día asiste al programa de Mauro Viale. Se prepara tres horas para lucir impecable delante de las cámaras.

Me cita en casa de Cecilia, su mejor amiga y su manicura. Mientras Cecilia le acomoda el dedo índice de la mano izquierda, Carola cuenta que la semana anterior le cortaron la luz, pero siguió leyendo con una vela a su nuevo gurú, Claudio María Domínguez: “En una noche me leí la mitad de Sé tu propio héroe. ¡Y estrená una nueva vida! Casi a oscuras. Siento que Claudio me habla a mí”.

Durante la primera charla con Carola, conozco a Franco, el hermano menor de Candela. Mientras su madre habla, él la dibuja sin dientes. Carola lo reta.

Carola intenta explicar que su vida es normal, que hace tortas para vender, que se levanta temprano para llevar a los hijos al colegio, que no conoce a ninguno de los detenidos. Y, sobre todo, que jamás tuvo vinculación con el narcotráfico.

Ahora, vive con custodia. Y para evitar el acoso de las personas que la reconocen en la calle, pasa sus días refugiada en casa de su madre.

En mi segundo encuentro con Carola, tomamos mate en la vereda, en casa de su mamá, en Pablo Podestá. Conozco a dos tías –Sabrina y Betiana–, a la abuela materna Zulema y a la bisabuela, que cuando llego me saludan. Carola dice: “Esta es la chica que escribe el libro de Cande”.

Carola me espera con un dvd con fotos y videos de su hija. Lo vemos juntas en una piecita de paredes sin revocar. Me bebo su versión de los hechos de un trago.

A la calle Coraceros vuelvo dos meses después. Busco a la mejor amiga de Candela, Glenda Rodríguez. Pero Carola, me explica, le prohibió hablar con la prensa. Le dejo mi teléfono. Nunca llama.

A lo largo de doce meses hablo con familiares de Candela, vecinos, presos, gente del barrio de Villa Korea, vecinos de Hurlingham. Voy más de treinta veces a Hurlingham y unas quince a San Martín. Hablo con amigos del padre de Candela, abogados, fiscales, jueces, policías en actividad y retirados. Imputados del crimen, testigos de identidad reservada. Tengo acceso a la totalidad del expediente. Algunos de los nombres en este libro los cambio para proteger la integridad de las fuentes.

El 11 de septiembre de 2012, la Comisión investigadora del caso Candela me cita a declarar. Llevo once meses redondeando una hipótesis. Declaro más de dos horas delante de quince personas.

Durante la investigación observo que me sigue un Peugeot 505. Me doy cuenta una noche cuando vuelvo a casa. Veo que el auto baja la velocidad, yo apuro el paso. Doblo por una calle por la que no tenía que doblar y el auto vuelve a aparecer. Entro a mi casa sobresaltada. Pienso en hacer la denuncia. Nunca la hago. En mi celular, resuena un zumbido. Un expolicía me dice: “Te lo re pincharon, nena”.

Un día, el Fantasma me hace llegar un mensaje de la gente más comprometida con el caso en San Martín: “Decile a la pendeja que se deje de hinchar las pelotas y que no averigüe más”. Pero es tarde. Ya me contaron demasiado.