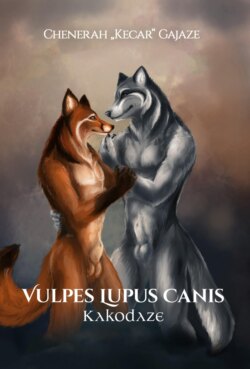

Читать книгу Vulpes Lupus Canis - Chenerah "Kecar" Gajaze - Страница 8

II. Aram und Eria

ОглавлениеR

esidierend am Anfang einer dunklen Stunde schufen sieben Götter die Welt. Sie war nicht die, wie wir sie heute kennen: Dort gab es zuerst nichts als Wasser und die Lande, die unsere Arten heute so zahlreich bevölkern. Als die Schöpfer feststellten, dass die neue Welt farb- und leblos erschien, langweilten sie sich und beschlossen, sie mit vielen verschiedenen Lebewesen zu besiedeln. Dabei ließen sie ihren Ideen freien Lauf: So entwickelte die junge Natur schnell eine Vielzahl von Lebensformen. Jede Art war mit ganz eigenen Fähigkeiten ausgestattet.

Den Göttern gefiel es, dabei zuzusehen, welche Kämpfe sie ausfochten, um den jeweils anderen Rassen überlegen zu sein und das Überleben der eigenen zu sichern. Abermillionen Gattungen bewohnten den Planeten AlphaVul und ähnlich den Tieren auf Gaja, dem Heimatort der Menschen, gab es Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphibien, Fische und einige mehr. Wie auf Gaja waren die Säugetiere keiner komplexen Sprache mächtig. Die vielen Arten verstanden sich auch nicht untereinander und so waren sie gefangen in einem sich stets wiederholenden Wettstreit um die Vorherrschaft auf AlphaVul. Einige von ihnen starben schließlich aus, worüber sich ihre Götter jedoch keine Gedanken machten. Sie amüsierten sich darüber, wenn eine Gattung eine andere mithilfe von Trieben bezwungen und ausgelöscht hatte. Ohne, dass es hier schlichtweg um das Töten des Hungers wegen ging, metzelten sie sich gegenseitig nieder.

Doch einem der Götter gefiel bald nicht mehr, wessen er mitverantwortlich war und er beschloss, dem ein Ende zu setzen. Man wollte einen besseren Planeten schaffen, als es Gaja geworden war. Auf ihr gab es nun, dank der Menschen, keine anderen Tiere mehr außer ihnen selbst. Dieses Schicksal sollte der neuen Schöpfung erspart bleiben und so übertrug der einsichtige Gott den Tieren die Fähigkeit miteinander zu sprechen. Jede Art, die es auf AlphaVul gab, sollte ihre eigene Sprache erlernen und erweitern können. So könnte sie ihre Individualität behalten, würde aber dazu angehalten sein, mit anderen Arten zu kommunizieren und durch das Erlernen ihren Geist zu weiten.

Was ihr Bruder tat, gefiel den anderen sechs Göttern gar nicht, woraufhin sie beschlossen, den Widersacher zu verbannen: Er sollte als einziger Humanoide, als Mensch, auf AlphaVul leben – nackt, blind und stumm. Seine göttlichen Fähigkeiten würden sie ihm nehmen, bis auf die Macht der Unsterblichkeit. Ihr Verwandter sollte nicht einsam und verlassen altern und schließlich verenden, sondern in alle Ewigkeit einen barbarischen Kampf ums Überleben führen. Sie nahmen ihm die Sprache und das Sehen und als Strafe für seine eigenmächtigen, unabänderlichen Taten sollte er aber alle ihn umgebenden Geräusche hören können, wie auch die schmähenden Worte seiner ehemaligen Brüder, der Götter.

Der Abtrünnige lag nackt und stumm auf einer Wiese, und nun würde er von irgendwelchen Tieren getötet und gefressen werden. Zum ersten Mal fühlte er den kühlen Hauch von Wind auf seiner Haut, die er nun besaß. Es kribbelte und er bekam auf seinen Armen eine Gänsehaut.

Er zitterte und versuchte zu schreien, doch es ertönte kein Laut. Der Mensch setzte sich auf und das Gras wog sich, doch sah er nichts davon, hörte es nur. Wo er sich nun befand, konnte er lediglich mit seinen Händen ertasten.

›Euch schwöre ich Rache!‹, dachte er bei sich und blieb still und regungslos lauschend im Gras sitzen, bereit zu sterben, wann immer die anderen ihn lassen würden.

Nach einiger Zeit hörte er, wie sich etwas näherte, und streckte seine Hand danach aus. Das hohe Gras direkt vor ihm raschelte und er hatte sehr viel Angst. Nie zuvor hatte er Geräusche wie diese wahrgenommen und sein Atem wurde immer schneller, als sein Herz ihm bis in die Kehle zu klopfen schien.

Plötzlich spürte er weiches, langes Fell auf seiner Handfläche. Ein warmer Atem schlug ihm entgegen und ein Schnuppern war zu hören.

Als der Mann schon glaubte, sein Ende sei gekommen, erklang plötzlich eine gutmütig klingende, weibliche Stimme: »Fürchte dich nicht.«

›Bitte, hilf mir, wer immer du bist. Bitte friss mich nicht!‹, dachte sich der einstige Gott. Gerne hätte er etwas gesagt, aber so sehr er es auch versuchte: Sein Mund öffnete sich, doch nichts kam dabei heraus.

»Ich bin Eria, eine Wölfin. Du musst der sein, der unseren Völkern ihre Stimmen gegeben hat. Dafür möchte ich dir danken. Deine Brüder haben dich sehr hart dafür bestraft. Armer Freund, lass mich dir helfen und habe bitte keine Angst vor mir. Ich tue dir nichts.«

Die Wölfin leckte sanft über die Hand des Mannes, der dabei anfing zu weinen, zuerst lautlos, dann plötzlich mit einem Schluchzen, welches immer lauter wurde. Er erschrak und zitterte, doch verstand, dass es ihm wieder möglich war, zu sprechen.

»Danke, danke!«, wimmerte er vor Freude und konnte nicht aufhören zu weinen, so glücklich war er darüber.

Zum ersten Mal hörte er seine eigene Stimme und seine Freude darüber konnte er schwer im Zaum halten.

»Gern geschehen«, sprach Eria sanft und versprach, bei ihm zu bleiben, um auf ihn zu achten, sodass kein anderes Tier ihm schaden könnte. »Lege dich schlafen«, sagte sie, »Ich wärme deinen fast haarlosen Körper, damit du die Nacht überstehst. Es wird später sehr kalt werden.«

»Ich danke dir, Eria«, flüsterte der Mann und legte sich eingerollt auf die Seite, denn er wurde plötzlich sehr müde.

Die Wölfin war viel größer als der Ausgestoßene und hatte keine Mühe, seinen Körper mit ihrem zu umschließen. So war der Mensch durch ihr warmes, silbernes Fell geschützt und Eria blieb die ganze Nacht wach. Sie bemerkte bald, dass er schlecht träumte, sich dabei heftig bewegte und zu kämpfen schien. Die Wölfin leckte sanft über sein blondes Haar und beruhigte ihn so.

Als der Mann aufwachte, schien die gutmütige Eria verschwunden zu sein. Verzweifelt tastete er nach ihr und wurde sehr unruhig.

»Eria! Eria, wo bist du?«, rief er und bekam Angst.

»Ich bin hier!«, erklang die Stimme, die er kannte. Schnell lief seine Beschützerin zu ihm und kuschelte sich mit ihrem mächtigen Kopf an seine Hand, damit er ihn ertasten konnte.

»Ich dachte, du hättest mich verlassen«, sagte der Mensch.

»Nein«, flüsterte Eria, »ich verlasse dich nicht. Ich habe dir etwas zu essen mitgebracht.«

»Was ist es?«

»Sagen wir mal, es ist gut, dass du es nicht sehen kannst. Habe es übel zugerichtet«, grinste sie dann.

»Du bist so gut zu mir. Habe ich das denn verdient?«, fragte der Mann sie dann und begann, das rohe Fleisch zu essen. Es war warm, glitschig und schmeckte seltsam, doch hatte der ehemalige Gott nie zuvor das quälende Gefühl von Hunger verspürt und war froh, dass dies Abhilfe versprach.

»Nun, da du uns die Sprache gegeben hast, können wir endlich miteinander reden, statt uns sinnlos zu bekämpfen, weil keiner den anderen versteht. Sicher hast auch du es verdient, gut behandelt zu werden. Deine Brüder verstehen offenbar nicht, dass Liebe und Vergebung allen zustehen.«

Eine kleine Pause entstand, in der auch Eria etwas aß. Sie riss ab und zu ein Stück Fleisch in kleinere Teile und legte sie vor ihrem Freund nieder, der sie dann mit den Händen aufspüren konnte.

»Du warst doch einer von ihnen. Das muss schlimm sein mit den ganzen neuen Eindrücken und Empfindungen. Habt ihr auch Namen? Ich weiß gar nicht, wie mein neuer Freund heißt.«

»Oh verzeih«, begann der Mensch, »ich bin Ephraim. Und ja, es ist schon sehr merkwürdig. Nie zuvor hatte ich Angst, habe Kälte und Wärme gefühlt oder Hunger verspürt. Aber nochmals vielen Dank, dass du mir hilfst.«

»Ah, Ephraim«, sagte Eria sanft, »es freut mich, dich kennenzulernen. Ich helfe dir gern. Du wirst dich an alles hier gewöhnen. Ganz sicher.«

Nach einer Weile schlug sie dann vor, er sollte sich auf ihrem Rücken zu einem Fluss tragen lassen, um zu trinken. Er willigte ein und stieg tastend auf die Wölfin. Ihr Fell war sehr weich und der Mann bemerkte, dass sie eine sehr kräftige Fähe sein musste. Jeden einzelnen Muskel spürte er.

Eria brachte ihren Gefährten bis an das Ufer eines Flusses, in den er sich sofort hineinstürzte und zugleich badete und trank, während sie ihm zusah und lächelte. Wieder am Ufer, bedauerte Ephraim, dass es ihm nicht möglich war, Eria und seine neue Heimat zu sehen.

»Gerne hätte ich all die Farben und Lichter, die wir einst geschaffen haben, mit eigenen Augen gesehen. Wenigstens kann ich nun wieder sprechen. Wie hast du das gemacht?«, wollte er wissen.

»Jedes Wesen trägt einen göttlichen Funken in sich und manche von uns lernen, ihn auch zu nutzen und damit Gutes zu tun. Es sind leider nur mit der Zeit immer weniger geworden, die ihre Gaben einzusetzen wissen«, erklärte sie, hob dann plötzlich den Kopf und schnüffelte konzentriert im Wind.

»Ist etwas? Was ist los?«, fragte Ephraim, der ihre Atemgeräusche hörte.

»Ephraim«, sagte die Wölfin und ihre Stimme klang freudig, »wir bekommen Besuch!«

Doch der Mensch befürchtete Schlimmes: »Sag nicht, es kommt jemand, der mich fressen will?!«

»Ach, Blödsinn«, lachte Eria, »Aram, der Fuchs, ist auf dem Weg hierher. Vielleicht kann er uns dabei helfen, eine Bleibe für dich zu finden.« Sie sah kurz auf den Penis des nackten Menschen und sagte dann hämisch: »Außerdem solltest du vielleicht deine nackte Haut einhüllen.«

»Ja«, sagte der dann, »ich habe ja nicht ein so weiches Fell wie du.«

Wenige Augenblicke später kam Aram und setzte sich vor die beiden. Er war ein stattlicher Fuchsrüde und etwas größer als Eria. Er hatte langes, goldenes Fell, das die Sonne reflektierte. Ephraim konnte die beiden stolzen Tiere nicht sehen, sehr wohl aber eine tiefe, männliche Stimme wahrnehmen.

»Hallo, Eria, hallo, äh … Primat«, sagte Aram und musterte den Mann für einen Moment.

»Ich bin Ephraim. Freut mich, dich kennenzulernen, Aram der Fuchs.«

»Hallo Aram«, freute sich die Wölfin, »das ist Ephraim. Er ist der Ausgestoßene, von dem man sich erzählt. Ich dachte, du könntest ihm vielleicht helfen. Er weiß noch nicht, wo er bleiben kann, und braucht Schutz vor den kalten Nächten.«

»Ja, das sehe ich«, meinte der Fuchs, »und blind ist er obendrein. Aber ich glaube, da lässt sich was machen. Wäre doch gelacht, wenn wir den Gottheiten nicht ein Schnippchen schlagen könnten! Wir werden sehen.«

Aram überlegte kurz und sagte dann: »Komm näher, Ephraim.«

Der Mensch tat einen Schritt nach vorn und fragte ängstlich: »Was hast du vor?«

»Psst! Lass ihn helfen!«, mahnte Eria.

»Ich werde dir einen Kuss geben, Ephraim«, meinte der Fuchs.

»Was?«, fragte der Mann ungläubig.

Doch ehe er reagieren konnte, gab Aram ihm einen innigen Kuss und schob seine Zunge in Ephraims Mund. Der Rüde schloss die Augen und es machte auf Eria den Eindruck, als genoss er das, was er da tat. Ephraim, der völlig überfordert war, konnte sich nicht dagegen wehren, denn sein Körper erstarrte, als er im Geiste die Stimme Arams hörte: »Dies ist der Kuss, der dich sehend macht.«

Dann ließ der Fuchs plötzlich von ihm ab und Ephraim fiel zu Boden.

»Was ist passiert?«, fragte Eria, sichtlich besorgt um ihren Freund.

»Keine Angst. Das war sicher etwas unangenehm für ihn, aber es musste sein.«

Schnell stand der Mann wieder auf und war völlig außer sich: »Was sollte das? Du verflohtes, stinkendes … Oh, ich kann sehen!« Ephraim betrachtete seine Hände von beiden Seiten, blickte auf und drehte seinen Kopf. Plötzlich konnte er die vielen Farben der Welt mit menschlichen Augen sehen. Der ehemalige Gott sperrte den Mund auf und bewunderte die sich im Wind wiegenden grünen Blätter und rosa Blüten der Bäume, an denen Früchte hingen, die ähnlich den Pfirsichen auf Gaja waren. Er erkannte, wie farbenfroh diese Welt leuchtete und es war viel schöner, sie so zu sehen als aus der Ferne, in der er sich zuvor befand. Erst jetzt bemerkte er auch den Duft, den die Blumen und das grüne Gras verströmten, und war überwältigt von der Schönheit des Planeten, den auch er einst miterschaffen hatte.

»Ich hatte ja keine Ahnung, wie schön er ist!«, staunte er und blickte in Arams Augen. »Vielen Dank, guter Fuchs! Ich danke dir vielmals! Ich entschuldige mich für das, was ich im Begriff war zu sagen. Verzeih mir bitte.« Die Erscheinung der beiden Tiere gefiel dem Mann sehr und er gab zu: »Ich hatte auch keine Ahnung, welch Schönheiten wir einst erschaffen haben. Wie konnten wir nur so dumm sein und euch gegeneinander kämpfen lassen? Was haben wir uns nur dabei gedacht? Ihr seid wunderschön!«

»Ja, ist ja schon gut, kein Problem«, beschwichtigte der Rüde. »Ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte. Nun lasst uns aber überlegen, wie wir eine dauerhafte Bleibe für dich finden.«

»Vorerst könnte er bei uns wohnen«, schlug Eria vor.

»Bei uns?«, fragte Ephraim erstaunt.

»Ja, bei uns«, begann der Fuchs dann. »Du solltest wissen, dass Eria und ich ein Paar sind. Ich weiß, es ist ungewöhnlich.«

Dann sah er die Wölfin lächelnd an und sie fügte hinzu: »Aber es war Liebe auf den ersten Blick.«

»Ja, ich verstehe. Ihr seid beide auch sehr schöne Tiere«, lobte der Mensch. »Es tut mir leid, dass wir Götter euch so behandelt und ignoriert haben. Ich wünschte, ich könnte das ungeschehen machen.«

»Das muss dir nicht leidtun. Wäre es anders gelaufen, hätten Aram und ich uns vielleicht nie getroffen, denn wir hätten einander nicht verstehen können«, sagte Eria.

»Ich werde einen Teil davon wiedergutmachen, indem ich euch die Freiheit vor den Göttern schenke«, rief der Mensch aus, erhob seine Hand und ein kleines Leuchten erschien in seinem Körper. Der Schein teilte sich entzwei und jeweils eine Hälfte flog einem der Tiere zu, bis das Licht plötzlich in Arams und Erias Fell verschwand.

»Was war das?«, fragte die silberne Wölfin irritiert.

»Das«, begann Ephraim, »ist die Freiheit, alles zu tun und zu lassen, was ihr wollt, ohne, dass die Götter irgendeinen Einfluss auf euch haben. Sie haben nun keinerlei Macht mehr über euch. Ich habe meine Eigenschaft, ein Gott zu sein, aufgegeben und sie euch geschenkt.«

»Welch großes Geschenk! Das können wir unmöglich annehmen«, meinte Eria.

»Ihr könnt. Und ich glaube, dass euch das eines Tages nützen wird«, entgegnete Ephraim.

»Aber ich dachte, sie hätten dir deine göttlichen Mächte genommen?«

»Nicht alle«, sprach der Mensch.

»Wie dem auch sei. Danke, Ephraim. Was auch immer dieses Geschenk bedeuten mag. Lasst uns nun aber zu uns nach Hause gehen. Bis wir dort sind, ist es fast dunkel«, mahnte Aram. »Außerdem solltest du dir so etwas wie ein Fell besorgen. Wir können nicht die ganze Nacht mit dir kuscheln«, befahl er Ephraim, »denn schließlich habe ich ja eine Fähe, mit der ich kuscheln kann.«

Ephraim stimmte lächelnd zu: »Du hast recht. Ich suche mir einen Fetzen Fell von einem Aas.«

Auf ihrem Weg erlegte Eria ein kleines Wildschwein und zog ihm mit ihren Fangzähnen die Haut ab.

»Ich hoffe doch, das ist kein Fuchsfell«, scherzte Aram, als sie wieder zu den anderen beiden stieß.

»Nein, das ist Wildschwein. Ich hoffe, das geht in Ordnung, Ephraim.«

Mit einem Nicken bestätigte dieser und Aram wunderte sich darüber, was zuvor passiert war: »Ephraim, dein Geschenk an uns … Ich sehe, du hast einige deiner Fähigkeiten behalten. Warum hast du dich denn dann nicht selbst sehend und sprechend gemacht?«

»Nun«, erklärte der Mann und wurde sichtlich traurig, »ich habe nicht viele Fähigkeiten behalten. Selbst heilen konnte ich mich offenbar nicht. Ich kann nur das mir innewohnende Licht, den Götterfunken, kontrollieren. Durch die Übertragung von Seelenanteilen an euch beide bin nun sterblich und werde als erster und letzter Mensch auf diesem Planeten allein zugrunde gehen.«

»Warum sagst du das?«, wollte die Wölfin wissen, als sie schon fast am Ziel waren.

»Du hast neue Freunde gefunden. Zugegeben, vermehren kannst du dich mit uns ja nicht, aber wir werden an deiner Seite und immer für dich da sein, wann immer du uns brauchst«, schwor Aram.

»Ich danke euch sehr. Ich bin froh, Freunde wie euch gefunden zu haben. Nun habe ich ein Gefühl, welches sich kaum beschreiben lässt: Geborgenheit trifft es wohl am ehesten.«

Nach einer Weile, es war schon dunkel geworden, kamen sie an dem Bau der beiden Tiere an, der eine steinerne Höhle war.

Der Rüde erklärte: »Hier leben wir. Das ist unser Zuhause.«

»Klein aber fein«, stimmte Eria zu.

Sie gingen hinein und während sich Wolf und Fuchs hinlegten, setzte sich der Mensch zu ihnen. Dann machte er eine Handbewegung über dem Boden und es erschien eine Art leuchtende Kugel, die über der Erde schwebte und den ganzen Bau in ein warmes Licht hüllte.

»Das ist wunderschön«, freute sich Eria.

»Ja, sehr romantisch«, stimmte ihr Mann zu.

Das helle Lichtspiel bestrahlte die steinernen Wände der Höhle, sodass der Fels glitzerte. Aram und Eria sahen einander sehr zufrieden und verliebt an. Ihr Freund bemerkte dies und schob vor, müde zu sein, um die Tiere für sich sein zu lassen – schließlich wollte er keine Belastung sein.

»Träum schön, Ephraim. Wenn wir uns schlafen legen, kommen wir zu dir«, raunte die Wölfin.

»Keine Sorge. Ich träume von meinen neuen Freunden in einer neuen Welt. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Das werde ich euch nie vergessen. Das verspreche ich. Schlaft gut.«

Ephraim legte sich etwas abseits, während Aram und Eria sich darüber unterhielten, wie traurig es für den armen Menschen sein musste, als einziger seiner Art in einer ihm völlig neuen Umgebung leben zu müssen. Schließlich hatte Ephraim nur noch sie beide. Aber sie hofften, dass die anderen Götter irgendwann Gnade zeigen und ihn wieder bei sich aufnehmen würden.

»Weißt du, wie sehr ich dich liebe, mein Schatz?«, fragte Aram seine Frau nach einer Weile.

»Ja, ich denke, in etwa so, wie ich dich.«

»Und viel mehr.«

Sie begannen damit, einander zart zu küssen und Ephraim, der ihnen zum Schlafen den Rücken zugewandt hatte, hörte still zu.

»Schade, dass du mir keine Welpen schenken magst«, bedauerte Aram.

»Wir müssen es einfach weiter versuchen. Ich werde es jedenfalls nie aufgeben«, schwor Eria.

Ephraim dachte darüber nach: Leider schienen sie nicht zu wissen, dass sie niemals Welpen bekommen würden, denn schließlich war Aram ein Fuchs und Eria eine Wölfin. Eine Kreuzung zweier Arten untereinander war von ihren Erschaffern nie vorgesehen worden. Plötzlich kam dem ehemaligen Gott eine Idee, welche er aber vorerst für sich behalten wollte. Er dachte noch ein wenig nach und hörte unweigerlich mit an, dass die beiden Tiere sich immer wieder liebkosten und sich schließlich miteinander verpaarten. Als sie ihren unüberhörbaren Höhepunkt erlebten, schlief Ephraim ein und die Tiere schmusten noch eine ganze Weile miteinander.

Am nächsten Morgen wachte der Mann auf, drehte sich um und beobachtete den Fuchs und die Wölfin eine Zeit lang: Sie hatten sich sehr eng aneinandergelegt und es wirkte fast schon menschlich, wie innig sie sich allem Anschein nach liebten. Sie wirkten wie verschlungenes Silber und Gold, wie eine Einheit, etwas Untrennbares.

Zunächst wachte Aram auf und blinzelte Ephraim an. »Hallo, Ephraim«, sagte er leise.

»Guten Morgen, Aram.«

»Ich hoffe, du hast gut geschlafen«, gähnte der Fuchs und streckte langsam seine Glieder.

»Ja, das habe ich, nachdem ihr euch geliebt hattet.«

Der Rüde schaute überrascht und sagte beschämt: »Oh, tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du das mitbekommst.«

»Na, warum denn nicht? Ist ganz natürlich und somit in Ordnung. Aber ich muss dir sagen, dass deine Frau auf normalem Wege keine Welpen von dir bekommen kann.«

»Was? Woher willst du das wissen?«, erschrak Aram.

»Nun, sie ist ein Wolf, du ein Fuchs. Wir Götter hatten festgelegt, dass das nicht möglich sein sollte, um die Rassen nicht zu vermischen. Die Natur ist bunt genug. Es sollte ja nichts entarten, wenn du verstehst, was ich meine.«

Aram bestätigte traurig: »Ich verstehe.«

Er blickte Eria an und hatte Tränen in den Augen, als Ephraim ihm plötzlich seine Idee offenbarte: Er hatte vor, ihr die Möglichkeit zu geben, Welpen zu bekommen, obwohl Aram und sie unterschiedlichen Gattungen angehörten.

»Ich werde einen Teil meines Lichtes einsetzen, um eine Ausnahme zu machen: Ich schenke euch Welpen. Ihr seid so gut und freundlich zu mir gewesen, dass ich gar nicht anders kann, als gegen bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu verstoßen.«

Das Gesicht des Fuchses hellte sich wieder auf, als er davon hörte. »Das wäre das größte Geschenk, welches du uns machen kannst. Aber hast du uns nicht schon viel zu viel gegeben?«, fragte er, als der Mensch ihn mit einer Handbewegung anwies, still zu sein.

Ephraim schloss die rechte Hand und sagte dann: »Dies ist mein Samen, den ich deiner Eria geben werde.«

In seiner Faust erstrahlte ein Leuchten und er ging zu ihr, betrachtete die schlafende Wölfin. »Sie ist schön, stark und weise«, sagte er.

»Ja, das ist sie«, stimmte Aram zu und beobachtete den Menschen, der mit geöffneter Hand die Weiblichkeit Erias berührte: Es schien, als verteilte er das Licht auf ihrer Scham.

»Du musst nachher mit ihr schlafen, damit es funktionieren kann«, sagte er dann.

»Wenn du mich so darum bittest …«, lächelte der Rüde, »dann werde ich dem Wunsch gerne folgen.«

»Ha! Das sollte dir nicht allzu schwerfallen, wie ich die Sache so einschätze«, lachte der Mensch leise. »Lege dich wieder zu ihr. Sie wacht gleich auf. Ich lasse euch eine Weile allein. Habt Spaß miteinander. Ich sehe mich etwas in der Gegend um«, sprach er weiter.

Ephraim zog sich aus dem Bau zurück, um die beiden Tiere sein (und ihr) Werk vollenden zu lassen, als Eria die Augen öffnete und fragte: »Was ist los? Wo ist Ephraim?«

»Er will sich ein wenig in der Gegend umsehen. Er sagte, er würde wohl bis zur Mitte des Tages nicht wiederkommen.« Das war zwar eine kleine Lüge, die der ›Sache‹ jedoch durchaus dienlich sein würde. »Also wären wir eine ganze Weile allein, Eria.«

»Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Würdest du denn schon wieder wollen?«, grinste sie.

»Oh ja!«, antwortete der Fuchs mit einer gewissen Erotik in seiner Stimme. »Es war gestern wieder so schön. Ist es denn ein Wunder, dass ich von dir nie genug bekommen kann?«

Die Tiere begannen, sich lange und zärtliche Zungenküsse zu geben. Eria stand kurz darauf auf und drehte ihrem Mann ihr Hinterteil zu, um ihm zu zeigen, dass sie für ihn bereit war. Sie drehte ihren Kopf leicht zur Seite und lächelte Aram süßlich an.

»Komm, mein starker Rüde!«, befahl sie und wackelte anregend mit dem Hintern.

Als sie ihre Paarung beendet hatten, legten sie sich wieder hin und sprachen liebevoll miteinander:

»Aram.«

»Ja, Schatz?«

»Ich fühle, dass es diesmal geklappt hat. Wir werden Welpen bekommen, das weiß ich einfach.«

»Nun«, seufzte der Fuchs, »ich hoffe es. Hab Geduld, es wird schon werden. Was denkst du, wie viele Welpen es werden könnten? Ich meine, wenn es denn diesmal funktioniert haben sollte. Was sagen deine weiblichen Instinkte?«

Eria grinste: »Wenn ich so in deine schönen, blauen Augen sehe, dann könnten es gar nicht genug Babys sein, die du mir schenkst«, und entlockte damit ihrem Gefährten ein sanftes Lächeln.

»Jetzt sollten wir aber langsam etwas zu Essen organisieren, ehe es spät wird«, schlug der vor.

Eria nickte und sagte: »Ich gehe nach der Jagd mal nach Ephraim suchen. Er wird dann sicher auch hungrig sein.«

»Gut. Pass auf dich auf, Süße.«

»Du auch, mein Herz.«

Nach ihrer Verabschiedung verließen sie ihr Heim und gingen jeweils in eine andere Richtung.

Eine halbe Ewigkeit schien vergangen zu sein, als die sanftmütige Wölfin die Suche nach ihrem Menschenfreund schon aufgeben wollte, doch plötzlich lautes Husten vernahm. Sie folgte dem Geräusch und erschnüffelte die Fährte Ephraims. Dann sah sie den Mann auf einer Lichtung liegen und rannte zu ihm, während sie immer wieder seinen Namen rief.

»Ephraim! Oh nein! Was ist passiert?«, schrie sie, als sie bei ihm war.

Ihr Freund lag blutüberströmt dort. Sein Bauch war aufgerissen und die Därme lagen zum Großteil neben ihm. Es grenzte an ein Wunder, dass er noch lebte. Ephraim atmete schwer und ruckartige Zuckungen am ganzen Körper machten ihm das Sprechen schwer. Seine Verletzungen waren tödlich, das erkannte die Wölfin sofort, versuchte aber, ihm einzureden, dass alles wieder gut werden würde.

»E-Eria!«, stotterte Ephraim.

»Nein, nicht sprechen!«, flehte sie mit Tränen in den Augen und begann, hastig das Blut von seinem Kopf zu lecken, während er nach Luft schnappte und röchelte.

»Du, du hast mich gefunden! Ein Bär … Ich wollte nur … T-Tut mir leid!«

»Still, still! Alles wird wieder gut, Ephraim. Ich muss nur das Blut beseitigen, dann wird das wieder«, sprach sie hastig und leckte wirr des Menschen Körper.

»Nein, es geht … vorbei. Ich gehe von euch.«

»Nein! Geh bitte nicht! Hörst du?«, flehte Eria und rief dann um Hilfe, so laut sie nur konnte. Doch es half nichts: Der ganze Wald schien plötzlich wie leer gefegt zu sein und zu allem Überfluss begann es erst zu donnern und zu regnen. Die Wölfin weinte und drückte vorsichtig die Stirn an die Schulter des Menschen, der mit einem leeren Blick in die Baumkronen starrte. Die ersten Regentropfen trafen sein Gesicht und er zwinkerte, hustete immer wieder viel Blut aus.

»Ephraim, wir waren nicht für dich da! Oh bitte, stirb nicht!«

Plötzlich schien der verstoßene Gott völlig klar und konnte wieder normal sprechen. Er flüsterte langatmig: »Es ist doch nicht deine Schuld. Ich war unvorsichtig und jetzt haben meine Brüder wohl doch bekommen, was sie wollten. Ich lief mit einem Wildschweinfell herum, war dumm, denn ich war ja erst wenige Tage ein Mensch.«

Wieder begann Eria zu weinen: »Es tut mir so leid!«

»Das muss es nicht«, bekam sie zur Antwort. »Ich habe euch Gutes getan. Aber mehr, als dich und Aram meine Freunde nennen zu dürfen, hätte ich nicht verlangen können. Alles ist gut, glaube mir. Ich werde wieder zu dem, was ich einst war. Meine letzte Bestrafung sollte wohl das Gefühl sein, welches ich jetzt habe: Jetzt weiß ich, wie es ist … zu sterben.«

Eine Pause entstand, in der Ephraim immer ruhiger atmete, während die Wölfin wimmerte.

Er sagte ganz ruhig: »Nimm meine Hand, Eria.«

»Ich habe doch nur Pfoten. Ich kann deine Hand nicht greifen.«

»Doch! Versuche, eine Hand zu öffnen, die du nicht hast. Tu es, schnell!«

Der Regen rauschte laut, als die Wölfin ihre rechte Pfote hob und versuchte, deren Zehen zu spreizen, um nach der Hand des Menschen greifen zu können. Nie hatte sie je etwas Derartiges probiert und strengte sich deshalb sehr an. »Es tut weh! Mein ganzer Körper … Was passiert hier?«, rief sie und biss die Zähne aufeinander. Es fühlte sich an, als würde irgendetwas sie in Stücke reißen wollen.

»Versuche es einfach! Du schaffst das schon!«, schrie Ephraim mit schmerzverzerrtem Gesicht und seine Stimme wurde vom lauten Donnern und dem Geräusch des Regens fast erstickt.

Eria kniff die Augen zusammen und schrie, während Ephraim begann, irgendetwas in einer fremden Sprache zu sprechen. Es klang wie ein Gebet oder ein Zauber, doch Eria konnte es nicht richtig hören, geschweige denn deuten.

Plötzlich leuchtete der Körper der Fähe in einem hellen Licht, welches sie vollständig umgab und der Schmerz verschwand. Es kribbelte überall und die Fähe glaubte, auch ihr Ende sei gekommen. Alles um sie herum wurde so hell, dass sie nur noch Umrisse wahrnehmen konnte, ehe sie bewusstlos wurde und umfiel.

Als Eria ihre Augen wieder öffnete, war das Unwetter vorbei: Die Sonne schien und die Vögel zwitscherten. Die Wölfin hob den Kopf und blickte an die Stelle, an der Ephraim gelegen hatte. Er war verschwunden und kein Blut war mehr zu sehen.

Hatte sie geträumt?

War das alles nicht passiert?

Wie war sie dann hierhergekommen?

Sie wollte sich aufrichten, um auf ihren Pfoten zu laufen, und stellte fest, dass sie gar keine Pfoten mehr hatte. Eria kniete jetzt und erblickte menschenähnliche, mit Fell bedeckte Hände! Sie drehte sie, betrachtete ihre Finger, die sie zuvor gar nicht besaß, spreizte sie und fing vor lauter Angst zu schreien an.

»Hab keine Angst, Eria!«, rief eine Stimme und die Wölfin erschrak, bevor sie sich mit dem Kopf zur Seite wandte und einen Menschen erblickte.

»Ephraim? Wie ist das möglich? Was ist mit mir passiert? Du warst doch tot.«

Tatsächlich aber war es so, als sei ihr menschlicher Freund gar nicht gestorben: Er stand nun direkt vor ihr und lächelte. Er war in ein weißes Gewand gekleidet und all seine Verletzungen waren verschwunden. »Wie du siehst, bin ich nicht tot. Nun, nicht wirklich. Sagen wir, ich habe meine menschliche Hülle abgelegt und wurde wieder in den Zirkel der Götter aufgenommen. Alles ist also wieder gut, Eria.«

»Aber …«, begann die Wölfin.

»Alles, was du erlebtest, war real. Ich bin tatsächlich gestorben. Wie ich dir bereits sagte, können die Götter dich und Aram nicht mehr beobachten. Daher habe ich dir – und übrigens auch allen anderen Tieren – mein letztes Geschenk überreicht«, erklärte Ephraim und deutete auf den veränderten Körper Erias. Diese kniete noch immer, als Ephraim ihr seine Hand reichte und ihr aufstehen half.

»Siehst du, du kannst stehen. Auf zwei statt auf vier Beinen. Und mit diesen Beinen kannst du auch laufen.«

»Aber warum?«, fragte sie, worauf der Mann das Abbild der Wölfin vor ihr erscheinen ließ.

»Hier, damit du dich betrachten kannst. Du bist wirklich sehr schön, Eria. Aber das brauche ich dir sicher nicht zu sagen.«

Skeptisch schaute sie ihren silbernen Körper an und stellte fest, dass er sich sehr verändert hatte: Sie besaß immer noch einen richtigen Wolfskopf, eine Schnauze, Wolfsnase, das wolfstypische Gebiss und ihre braunen Augen. Aber jetzt stand sie aufrecht auf ihren zwei Hinterpfoten, die dennoch wölfisch aussahen. Ihre Vorderpfoten waren in Hände verwandelt und eine weitere große Veränderung war, dass sie jetzt anstelle ihres Gesäuges zwei Erhebungen am oberen Teil ihres Leibes hatte. »Was … ist denn das?«, staunte sie.

»Nun«, erklärte Ephraim, »das sind deine Brüste. Sie werden deinem Mann sehr gefallen. So, wie ihm auch dein Hintern gefallen wird.«

Nun musste der Gott grinsen, während Eria sich umdrehte und ihre Projektion es ihr gleichtat. Sie erblickte ihre lange, buschige Rute und ihren ›neuen‹ Hintern. »Also sind jetzt alle so verändert? Und Aram? Wo ist er? Hat er jetzt auch solche Brüste?«

»Nein«, lachte Ephraim, »zumindest nicht so ausgeprägte. Schließlich musst du deine Welpen säugen. Aram ist in eurem Bau und schläft dort. Er weiß nichts von alldem, was passiert ist.«

»Wie meinst du das?«

»Er weiß nur, dass er und du, so wie der Rest eurer Welt, schon immer so waren. Er hat mich nie getroffen und für ihn sind die letzten Tage nie passiert. Aber sehr wohl weiß er, wer du bist. Er weiß, dass er dich liebt und sich von dir Welpen wünscht. Für ihn und alle anderen ist eure Gestalt, wie sie nun ist, völlig normal.«

»Und für mich? Bin ich die Einzige, die von dir weiß und von dem, was passiert ist?«, fragte die Wölfin, als die Projektion von ihr verschwand.

»Ja, und ich möchte dich darum bitten, dass das auch so bleibt. Du wirst dich schnell an deinen neuen Körper gewöhnen. Wie man ihn handhabt, was man mit ihm alles machen kann, weißt du schon. Glaube mir, denn ich habe es dir als Instinkt mitgegeben. Ich wollte dich noch mal sehen und dir erzählen, wie eure Zukunft sein wird, denn ich kann nun nicht mehr eingreifen. Die anderen Götter haben zwar keine Macht über Aram und dich, aber wenn ich mich einmischen würde, würden sie ganz sicher davon erfahren.«

»Es ist zwar schön, dass du dich von mir noch verabschieden willst, aber ich verstehe noch immer nicht, warum du uns so verändert hast«, meinte Eria und betrachtete weiter fasziniert ihren Körper.

»Das ist recht einfach: Ich gebe dir jetzt einige Instruktionen mit auf den Weg, Dinge, die du bitte für dich behältst – das ist sehr wichtig!«, befahl Ephraim und schaute sehr ernst.

Die Wölfin nickte und sagte entschlossen: »Dann erzähl mal.«

»Du wirst sieben Welpen bekommen, die wiederum mit anderen ihrer Art viele Nachfahren zeugen werden. Der Ort, an dem du und dein Mann Aram leben, wird der Ursprungspunkt eures Reiches sein, welches ihr nach euren Namen, nämlich ›Aram-Eria‹, nennen sollt.

Deine Kinder und Kindeskinder werden eines Tages eine neue Sprache sprechen und eine Nation begründen, die fast gänzlich ohne menschliche Gier und Machtgelüste auskommen wird, denn Reichtum und Besitz des Einzelnen werden nicht wichtig sein. Alles was du und dein Mann dazu tun müsst, ist Sex haben. Eure Triebe kann niemand beeinflussen, der Rest entwickelt sich dann schon von allein. Ihr werdet euch entfalten, Städte, Häuser und Maschinen bauen.«

»Aber was meinst du mit diesen Dingen? Was sind Städte, Häuser, Maschinen? Was ist, wenn wir versagen?«, zweifelte Eria.

»Das werdet ihr nicht. Ich kann dir nicht alles erklären. Alles Weitere ist euch genetisch seit heute gegeben. Wenn du wissen willst, warum das alles, kann ich dir aber auch das sagen: Die Menschen auf Gaja sind kurz davor, all ihre Ressourcen verschwendet zu haben. Ihre Heimat kollabiert und wenn es so weit ist, werden sie irgendwann diesen fruchtbaren und reichen Planeten finden. Sie sind schließlich sehr einfallsreich, das muss man ihnen lassen. Sie werden eines fernen Tages in der Lage sein, das Universum zu bereisen und auszubeuten und nicht davor zurückschrecken, sich mit all ihrer Aggression zu nehmen, wonach es ihnen gelüstet.«

»Menschen? Gaja?«, unterbrach die Wölfin fragend.

»Ja, Menschen. Das sind sehr gewalttätige Säugetiere. Sie sehen alle so aus, wie du mich damals aufgefunden hast. Sie sind eher nutzlos und schädigend, wenn du mich fragst. Aber sie haben sich aus den Wesen entwickelt, die wir einst auf einem anderen Planeten namens Gaja erschaffen haben. Wenn sie kommen, müsst ihr bereit sein, sie davon abzuhalten, diese schöne Welt genauso auszurauben und zu zerstören. Deshalb habe ich euch einen ihnen ähnlichen Körper gegeben. Ich habe euch alle Möglichkeiten eröffnet, ihnen physisch und psychisch ebenbürtig zu sein: Euer Antlitz ist eine Kreuzung aus animalischen Eigenschaften und denen der Menschen. Mehr noch: Ihr seid ihnen in vielen Dingen überlegen. Jede der Arten auf diesem Planeten auf ihre ganz eigene Weise«, erklärte Ephraim weiter.

»Das bedeutet, wir sollen kämpfen? Kämpfen, um diesen Planeten zu retten?«, fragte Eria traurig.

»Nun, du wirst all das nicht mehr erleben. Aber in ferner Zukunft wird es so kommen«, bestätigte der Gott.

»Ja, aber dann macht ihr Götter uns zu eurem Werkzeug!«, rief sie erbost. »Woher willst du wissen, dass wir das wollen, was du da von uns verlangst?«

»Sei nicht böse, Eria. Wenn es so weit ist, wird einer Generation weit nach dir klar werden, was das Endziel ist. Ihr kämpft nicht für uns Götter, sondern um zu überleben. Ich und meine Brüder werden euch helfen, wenn es so weit ist. Vertrau mir, bitte«, beschwichtigte der Gott.

»Ja, ich vertraue dir«, seufzte Eria. »Also dürfen sich die Arten dieses Planeten glücklich schätzen, dass ihr sie alle für etwas Großes auserwählt habt?«

»So in etwa. Aber wie gesagt: Es wird deine und Arams einzige Aufgabe sein, gesund und lang zu leben und gut für eure Welpen zu sorgen. Das soll nicht bedeuten, dass die Zeugung von Welpen dein einziger Lebensinhalt sein soll, aber ihr werdet schon eine gewisse Lust und Liebe füreinander empfinden, die dazu nötig ist, euer Schicksal und das eurer Welt zu erfüllen.«

Jetzt grinste Eria und fasste sich mit beiden Händen an ihren Busen, während sie sagte: »Ja, wenn du sagst, dass Aram diese hier gefallen, dann wird das schon werden.«

»Gut so!«, lobte Ephraim. »Aber nun muss ich mich wohl verabschieden. Genug der Einmischung. Bitte denke daran: Behalte diese Informationen, die du nun hast, alle für dich. Zumindest solange, bis deine Nachfahren dich um deine Hilfe bitten werden. Andernfalls wird dieser Planet untergehen, wie bald schon Gaja. Der Mensch wird euch angreifen und versuchen, euch alles wegzunehmen. Lass es nicht so weit kommen!«

»Ich verstehe manches von dem nicht, was du da sagst, aber ich verspreche dir, dass niemand zurückweichen wird, wenn sie auftauchen«, schwor Eria selbstbewusst.

»Das freut mich sehr. Ich möchte euch erneut dafür danken, dass ihr mir geholfen habt, als ich euch brauchte. Du bist eine starke Wölfin, gemacht zum Führen; und Aram ist ein kluger Fuchs, geboren zum Lenken. Er ist ein toller Ehemann und Vater. Vergesst nicht: Ich bin bei euch und ich liebe euch!«

Jetzt hatte die Wölfin Tränen in den Augen und nahm den Gott in Menschengestalt in ihre Arme.

»Wir werden dich nie vergessen, Ephraim!«

Auch dieser hatte nun feuchte Augen und sagte: »Siehst du, das ist eine weitere positive Eigenschaft dieses Körpers: die Fähigkeit, umarmen zu können.«

Der Gott spürte ein letztes Mal das weiche Fell der Wölfin. Beide weinten, als Ephraim sich langsam aufzulösen begann und schließlich zu Licht wurde, bis er verschwunden war.

Der Kontinent Arameria als Inselland wurde bald danach von vielen Arten anthropomorpher Tierwesen bevölkert, deren Vielfalt sich zusehends vergrößerte. Da die begrenzte Fläche bald nicht mehr allen Völkern Platz bieten konnte, stritten sie sich immer öfter und heftiger um den verfügbaren Lebensraum. Ihre Ideologien und ihre Glaubensbekenntnisse unterschieden sich, weshalb eine Aufteilung der Landmasse in Ländereien aufgrund fehlenden Konsenses unmöglich blieb.

Als erste Schiffe die Küste verließen und Kunde von viel weitläufigerem Land jenseits des östlichen Großen Meeres mitbrachten, brachen viele Hybriden auf in eine neue Welt.

Banato, der einzige Nachkomme Arams und Erias, wuchs zu einem kräftigen Rüden heran, welcher optisch sehr stark an einen Wolf erinnerte. Sein Körperbau, sein Fell und seine ganze Art schienen eher einem Wolf abzustammen denn einem Fuchs.

Aram erzog ihn zu einem hart arbeitenden Mann. Fleißig, geschickt und ideenreich gab der sein Bestes, seinen Eltern ein guter Sohn zu sein und ihnen ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Banato und sein Vater bauten ein bescheidenes Haus, welches die einstige Höhle umschloss.

Eria war sehr stolz auf ihren Sohn, wenngleich sie auch bedauerte, dass viele Versuche zur Zeugung weiterer Kinder erfolglos blieben. Auch Aram fühlte, dass Banato ihr einziges gemeinsames Kind bleiben würde, sprach jedoch nie darüber.

Eines Abends verweilte die Wölfin auf der Bank auf der Terrasse ihres gerade fertig gewordenen Hauses und blickte versunken zu den Sternen, als Banato sich wortlos zu ihr setzte und es ihr gleichtat.

Plötzlich durchbrach er das Zirpen der Grillen: »Mutter, warum bin ich allein?«

»Wie meinst du das? Du bist nicht allein. Du hast uns, mein Sohn.«

»Ich meine: Warum habe ich keine Brüder und Schwestern? Wollten du und Vater denn keine Kinder mehr?«

Eria schaute ihn verwundert an und strich Banato sanft über seinen Kopf. Sein fragender Blick änderte sich auch nicht, als seine Mutter liebevoll sein Ohr kraulte. »Weißt du, Banato, dein Vater und ich sind mittlerweile schon etwas zu alt dafür. Wir hatten schließlich auch schon ein langes Leben zusammen, noch bevor uns der Menschengott erschienen war.«

»Vater kennt diese mysteriöse Geschichte nicht, aber du hast mir immer davon erzählt, dass dieser Ephraim dir früher einmal sagte, du würdest mit deinem Gatten sieben Welpen bekommen. Stimmte das denn nicht?«

»Nun«, seufzte sie, »sieben Welpen soll ich bekommen, das sagte Ephraim. Er sagte aber nicht, dass sie alle von Aram sein würden.«

Nachdenklich blickte Banato auf die Dielen der Holzterrasse und erblickte einen Käfer, der über die Planke lief, nur um in einer der Spalten zu verschwinden. »Wenn es also stimmt, was er sagte, bedeutet das dann nicht, dass nur Vater derjenige ist, der zu alt ist und nicht du?«

Seine Mutter blickte wieder in den Himmel und meinte, dass man nie wissen könne, was die Götter für einen bereithielten. Ihr Sohn jedoch empfand diese Antwort als unbefriedigend und bohrte nach: »Was, wenn der Mensch meinte, du solltest mit anderen Füchsen …?«

»Lass uns nicht weiter darüber reden, mein Sohn. Es ist spät und morgen ist viel zu tun«, winkte die Wölfin ab und ging ins Haus, nachdem sie ihm einen Kuss auf die Stirn gab.

Nachdenklich versuchte der junge Mann, selbst eine Antwort zu finden, geriet jedoch an immer neue Fragen: Was, wenn es stimmte, was er dachte? Sollte seine Mutter sich einen neuen Gefährten suchen, damit sich die Prophezeiung erfüllen konnte? Würde es also jemanden geben, der seinen Vater ersetzen sollte?

Auch der Rüde ging nun ins Haus und legte sich ins Bett. Mit geöffneten Augen starrte er an die Decke und ließ seine Gedanken kreisen, wobei sich vor seinem Geist abstruse Zukunftsvorstellungen auftaten: Ein fremder Anthro, der sich in ein gemachtes Nest setzte, Eria nicht wirklich liebte und ihn, Banato, als Konkurrenten sah. Aram, von der Familie verstoßen, alternd, wirr und gebrechlich. All das durfte nicht passieren! Niemand würde seine Mutter je so lieben wie er und sein Vater!

Banato träumte eine kurze Sequenz, in der er am Esstisch stand und mit einer Hand auf ihm stützte. Der Rüde erhob sie und hinterließ einen blutigen Abdruck. Es klebte an seinen Fingern und tropfte wie Sirup von seinem Fell zu Boden. Er blickte sich um und lief langsam zur offenstehenden Eingangstür, welche blutbeschmiert das Sonnenlicht hereinließ.

Ängstlich durchschritt er sie und sah im Gras eine merkwürdige rote Masse liegen, um die sich die Fliegen scharten. Es musste ein toter Fuchs gewesen sein, nur noch zu erkennen an der Fellzeichnung auf einer auseinandergerissenen Schnauze.

Zerschnitten.

Zerfetzt.

Ausgeweidet.

Tot.

Sein Herz schlug schnell und die Angst wurde stärker. Wer war dieser Körper und wer hatte ihm das angetan?

»Mutter! Vater! Wo seid ihr?«, rief Banato wieder und wieder und war den Tränen nahe, als eine leise Stimme ihn mit schnellen Worten aufforderte: »Geh wieder hinein! Es ist kalt draußen!«

Gerade als er sich fragte, was das sollte – schließlich war es ein warmer Sommertag – bemerkte der Fuchs-Wolf, dass der Himmel sich eintrübte und es plötzlich bitterkalt wurde. Er bibberte und sein Atem gefror, als er weitere Leichenteile erkannte, die verstreut im Gras lagen: einäugige, erschlagene Schädel, abgetrennte Beine und Arme, ausgeweidete Körper und verkohlte Überreste. Immer mehr von ihnen kreuzten seinen Blick und er begriff schnell, dass es sich ausschließlich um Wölfe handeln musste. Es stank nach verbranntem Fleisch und die Luft schmeckte metallisch.

Die Welt ergraute und zuerst kleine, dann immer größere Schneeflocken begannen, die Kadaver und Körperteile zu bedecken, als von irgendwoher eine tiefe Stimme rief: »Meinen Freund Joliyad wollte ich nie töten, aber dich und deine Sippe, du Bastard!« Eine andere, etwas höhere Stimme, Banato ebenfalls unbekannt, schien zu antworten: »Du … bist … ein … verdammter … Schlächter!«

»Was ist hier los? Ich will aufwachen! Bitte! Mutter!«, flehte der Fuchs-Wolf-Mischling weinend und sank zu Boden, als plötzlich jemand mit festem Griff unter sein Kinn seinen Kopf anhob.

»Ja, ruf nach deiner Mama! Sieh hin, mein Freund. Sieh, was die Füchse getan haben! Sie haben all unsere Familien umgebracht. Das alles nur, weil deine Eltern Bastarde gezeugt haben«, sprach ein junger Wolf böse, die Lefzen angezogen, und hatte ein kleines, blutverschmiertes Messer mit einer breiten Klinge und einem hölzernen Griff gezückt. Er trug Kleidung, welche Banato fremd war und schrie ihn an, er solle aufstehen und sich seine Schandtaten ansehen.

»Nein!«, wimmerte der. »Ich habe doch nichts getan. Geh weg!«

»Doch, das hast du. Ahma, Enna, Jack, Joliyad. Du hast zugelassen, dass sie sie alle getötet haben, und wirst dafür bezahlen!«, knurrte sein Gegenüber, doch der Träumende verstand nicht.

»Was? Was ist Ahma, Enna, Jack, Joliyad? Was bedeuten diese Worte?«, schniefte Banato und spürte plötzlich einen Kopfschmerz, der stärker und stärker wurde, hörte einen Pfeifton, der so schrill und hoch war, dass er sich schreiend vor Schmerzen die Ohren zuhielt und sich dann wälzend in seinem Bett wiederfand.

Von diesem Tage an war der junge Hybride nicht mehr derselbe: Immer hatte er Kopfweh, sprach wenig, war stets übellaunig und hatte einen Hass auf alles und jeden in sich. Seine Eltern versuchten, das Gespräch zu suchen, jedoch gab Banato ihnen stets schmerzgeplagt zu verstehen, dass sie sich gefälligst um ihre eigenen Sachen kümmern sollten.

Der Traum, den er einst hatte, enthielt eine Botschaft, die er mehr und mehr zu verstehen glaubte: All die toten Wölfe mussten von Füchsen ermordet worden sein. Schließlich meinte dies auch der Fremde, der ihn dort angesprochen hatte. Die Mörder waren wohl Nachkommen Arams und Erias, was bedeuten musste, dass eine weitere Schwangerschaft seiner Mutter möglich sein könnte. Sollte sie also weitere Welpen von Aram bekommen, könnten sie einen höheren Fuchsanteil in sich tragen und irgendwann vielleicht für diesen Genozid verantwortlich sein.

Der junge Rüde war sicher, dass es sich beim Erlebten um eine Vision einer grausamen Zukunft handeln musste, wenn er sich auch nicht erklären konnte, warum es ein fremder Wolf war, der ihm das alles dargelegt hatte.

Die Kopfschmerzen und das stete Pfeifen in seinen Ohren wurden zu einer kontinuierlichen Qual, der selbst geübte Heiler keine Abhilfe schaffen konnten, was dazu führte, dass Banato mit den Jahren zusehends seinen Verstand verlor. Sein Traum kehrte bald jede Nacht zurück, weshalb er beschloss, dem ein Ende zu setzen und die vermeintliche Zukunft zu verändern.

Eines Tages gingen Aram und sein Sohn zum Sägen von Baumstämmen in den Wald. Eria wollte sie zum Kräutersammeln begleiten, doch ihr Sohn winkte ab. Er meinte, sie solle lieber zuhause bleiben und könnte später noch zum Sammeln gehen. Zwar schaute die Fähe verwundert, ließ sich aber nicht weiter bitten, sondern stimmte zu.

Die Rüden marschierten eine Weile und begannen die geplante Arbeit, als Eria daheim das Essen vorbereitete und sie ein ungutes Gefühl beschlich. Irgendetwas schien nicht zu stimmen: Banato hatte sich über die letzten Jahre verändert, war so aggressiv, ablehnend geworden. Warum redete er nicht über das, was ihn bedrückte? Sie seufzte: Was hatte ihr Sohn für eine mysteriöse Krankheit? Würde es in naher Zukunft Hilfe geben?

Während der Zubereitung fiel ihr auf, dass ihr Mann das Trinkwasser vergessen hatte, und machte sich auf, es ihren Jungs zu bringen.

Unterwegs bewölkte sich der Himmel und eine merkwürdige Stille breitete sich aus, obwohl Wind wehte. Alles wirkte dumpf und unwirklich und es wurde merklich kühler. Die Sonne war verschwunden und von bedrohlich dunklen Wolken verdeckt. Als sie die Waldgrenze erreichte, erschrak Eria, denn sie konnte plötzlich ihren Atem sehen und ein dichter Nebel verhüllte die Bäume.

Allumfassendes Grau.

Trostlos und traurig.

Undurchdringlich und blickdicht.

Kalt und nass.

»Was ist hier los?«, fragte sie sich selbst, schritt weiter und rief nach Aram und ihrem Sohn.

Niemand antwortete, was die Situation noch unheimlicher machte.

»Es … ist doch Sommer«, sprach sie erstaunt, als sie zwischen den gewaltigen Bäumen stand und ihr eine Schneeflocke auf die Nase fiel. »Das ist nicht möglich!«

Nachdem weitere Rufe unbeantwortet blieben und die Wölfin sich große Sorgen machte, sprach plötzlich hinter ihr die Stimme ihres Sohnes: »Hallo Mutter.«

Eria erschrak heftig und glaubte, ihr Herz würde stehen bleiben. »Banato! Du hast mich erschreckt!«, rief sie und erkannte, dass der rechte Arm ihres Sohnes blutverschmiert war.

Ein Blick weit geöffneter, leerer Augen starrte sie an und Banato grinste verbissen, als er mit schnellen Worten zischte: »Geh wieder hinein! Es ist kalt draußen!«

Jetzt fürchtete seine Mutter das Schlimmste, fragte: »Was? Wo ist dein Vater, Banato? Was ist passiert?«

»Mein Kopfschmerz ist weg, Mutter«, war die einzige Antwort, die sie bekam, als der Rüde sich wieder von ihr abwandte und weiter Wald einwärts schlenderte.

Der Schneefall war nun sehr dicht und fast hätte seine Mutter ihn aus dem Blick verloren, doch ging sie ihm schnell nach, mit klopfendem Herzen und befürchtend, dass es einen Unfall gegeben haben musste. Einige Meter weiter standen sie vor einem großen Laubbaum, der pfirsichartige Früchte trug. An seinem Geäst hing der Körper eines längs aufgeschnittenen, blutgetränkten Fuchses, der den Kopf hängen ließ und der Wölfin mit aufgerissener Schnauze direkt in die Augen starrte. Vor ihm lagen seine Eingeweide am Waldboden und der Schnee darum war tiefrot gefärbt.

Die Wolfsfähe erkannte sofort: Der Fuchs dort war Aram, ihr Mann, und Banato hatte ihn getötet! Sofort fing sie an zu schreien und ließ sich auf die Knie fallen. Sie weinte, holte immer wieder Luft und setzte den Schrei fort, bis sie ihren Kopf in den Schnee sinken ließ und »Warum, Banato? Warum?« wimmerte.

Doch ihr Sohn zeigte sich unbeeindruckt und wischte sich die zahlreichen Schneeflocken von der Schnauze. »Es ist nicht mehr kalt, Mutter! Der Pfeifton ist weg, kein Schmerz mehr!«

Eria war am Boden zerstört und brauchte einen Moment, bis sie aufstand und hasserfüllt auf den Mörder zulief. »Warum hast du das getan? Du Mörder!«, schrie sie und wurde von den Armen ihres Sohnes abgefangen, aus denen sie sich schlagend und tretend zu befreien versuchte.

Wie in einer Psychose antwortete der Rüde verbissen und angestrengt: »Ich werde nicht zulassen, dass er weiter Wölfe zu Füchsen macht. Ich werde als sein Sohn seinen Platz einnehmen.«

Noch ehe Eria verstand, was geschah und was das alles sollte, riss Banato ihr die Kleidung vom Körper und warf sich auf ihr liegend in den Schnee.

Einige Jahre lang vergewaltigte er seine Mutter wieder und wieder und war enttäuscht, dass sie keine Welpen gebar, die so wölfisch waren wie er. Es waren sechs Füchse, die sich später gegen den Peiniger ihrer Mutter wandten und ihn vertrieben. Eria verbat es ihnen, Banato zu töten. Lieber sollte er am äußeren Osten des Kontinents im Exil leben. Die Fähe brachte es nicht übers Herz, den Befehl zu einem Mord zu geben, geschweige denn auch nur einem Lebewesen je ein Leid zuzufügen.

Warum Banato getan hatte, was er tat, verriet er nie. Auch sein Hass auf seinen Vater, der urplötzlich aufgekommen zu sein schien, blieben der Wölfin zeitlebens ein Rätsel. Ihr Sohn war irgendwann krank geworden. Bei dieser Tatsache ließen die Wölfin und ihre verbleibenden Kinder es bewenden und hörten nie wieder vom Mörder Arams.

Ihre letzten Jahre verbrachte die gebrochene Wölfin damit, ihre bereits erwachsenen Kinder zu beraten. Schließlich sollte jedes von ihnen einen eigenen Teil ihres großen Kontinents Arameria sein Eigen nennen und in die Zukunft führen.

Als ihre Kinder sie zu Grabe trugen, betteten sie sie neben ihren Mann. Die Grabsteine der Eltern zierten die Symbole ihrer Kosenamen, die sie sich einst gegeben hatten: »mein Sonnenfuchs«, »meine Mondwölfin«.