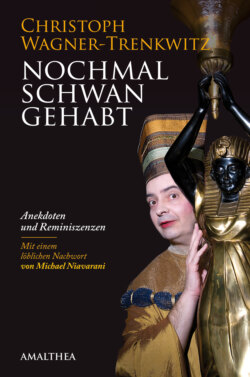

Читать книгу Nochmal Schwan gehabt - Christoph Wagner-Trenkwitz - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Nochmal das Theater mit der Oper Anekdoten aus dem geliebten Irrenhaus und Umgebung

ОглавлениеMeine Türöffner in das Reich der gesungenen Worte waren meine Eltern – ja, ich muss offen gestehen: Ich weiß überhaupt nicht, wo ich wäre ohne meine Eltern. Wahrscheinlich noch in Abrahams Wurschtkessel, was nebenbei meine bevorzugte Geschichtsepoche ist. Aber dorthin wollte ich Sie ja gar nicht entführen, sondern, richtig, in die Oper.

Im Familienkreis: Meine Mutter hält mich auf dem Schoß, Großmutter, Vater, Schwester, Tante Traute und Onkel Achim sind’s zufrieden.

Insbesondere das gesungene Italienisch faszinierte mich von frühester Kindheit an. Ich lallte die Silben nach, die der Tenor Beniamino Gigli auf einer in unserem Haushalt vorrätigen Vinyl-Scheibe hinterlassen hatte. Und ich war fasziniert vom Klang der romanischen Sprache überhaupt: Immer, wenn ich etwas nicht verstehen sollte, sagten es meine Eltern in dieser fremden Zunge, sie belegten nämlich gemeinsam einen Italienischkurs am Wiener »Istituto Dante Alighieri«. Meine ältere – aber eben damals auch noch junge – Schwester Daniela war überzeugt, die wöchentlichen Besuche der Eltern gälten der »Tante Alighieri«, und war bitter enttäuscht, als sie herausfand, dass es sich bei dieser Dame um einen längst verstorbenen Herrn handelte.

Anfänge und Blind Date

Singen und Oper waren in unserem Haushalt also etwas »Normales«. Dass sie einmal zum Zentrum meines Berufslebens werden sollten, wusste ich freilich noch nicht.

Den bescheidenen Anfang machte ein Nebenjob in der Wiener Künstleragentur Raab. Dr. Rudolf Raab, ein Freund meiner Eltern aus Kammerchor-Zeiten in den 1950er-Jahren, war ein väterlicher, stets fairer Chef und Künstlerbegleiter, der abseits seines dichten Tagesplans auch hervorragend blödeln konnte. Der bullige Mann mit der freundlichen Stupsnase konnte unbändig lachen, wenn durch das Telex (wo sind die Zeiten, als diese lautstarke Kommunikationsmaschine noch im Gebrauch war) bizarre Anfragen wie die folgende zu einer leicht falsch buchstabierten Borodin-Oper ratterten: »Bitte um Zusammenstellung von Besetzung FÜRTS IGOR.«

Ein italienisches Opernhaus wieder fragte anstelle des Baritons Wolfgang Brendel irrtümlich einen namhaften Pianisten für eine Hauptrolle an: »Bitte prüfen Sie Verfügbarkeit von Alfred Brendel für Rigoletto.«

Einmal begleitete ich Dr. Raab nach Hamburg, wir sahen eine Figaro-Vorstellung unter Eliahu Inbal. Rudi missfiel die Leistung des Dirigenten, er diagnostizierte trocken: »Dieser Inbal ist ein Outball.«

Ebenfalls in den 1980er-Jahren verdingte ich mich als Wien-Korrespondent eines Berliner Opernmagazins. Die Kernredaktion schien ausschließlich aus Homosexuellen zu bestehen, was mir egal sein konnte – bis zu dem Moment in der Vorweihnachtszeit, als sich der Chefredakteur mit mir ein Blind Date in der Staatsoper ausmachte. Auf Wienbesuch, wollte er sich eine Wagner-Aufführung ansehen und bei der Gelegenheit gleich seinen Wiener Nachwuchskorrespondenten kennenlernen. Ich trug in jener Zeit noch Mascherl – was ein paar Jahre später durch einen gewissen Parteiobmann übernommen und so in den Rang einer politischen Kundgebung erhoben wurde; hierauf hörte ich auf, Mascherl zu tragen, und er, als er dann Bundeskanzler wurde, übrigens auch. Da stand ich also im Foyer der Staatsoper und erwartete den Herrn aus Berlin … bis ein freundlicher, gepflegter Mittvierziger auf mich zustürmte, der sich als mein Chefredakteur zu erkennen gab. Und exakt die gleiche Fliege trug wie ich. Mir ist ja so schnell nichts peinlich, aber einen langen Lohengrin hindurch im Partnerlook-Selbstbinder das Parkett der Wiener Staatsoper zu bevölkern, das hat schon eine Grenze überschritten. Im Anschluss an die Vorstellung wünschte mir der Herr Chefredakteur noch einen »schönen Weihnachtsmann« und wir verließen – getrennter Wege – das Opernhaus am Ring.

Als Nebenkorrespondent (der Hauptverantwortliche war Peter Dusek) besuchte ich mehrmals pro Woche Wiener Repertoire-Vorstellungen, verriss ein paar Künstler, die mir das heute noch vorhalten, und hatte hin und wieder auch Gelegenheit zu Interviews, unter anderen mit dem aufstrebenden Generalmusikdirektor der Oper Nürnberg, einem gewissen Christian Thielemann. Dieser debütierte 1987 an der Staatsoper als Dirigent von Così fan tutte und machte sich gleich zur Begrüßung bei einem Wiener Original unbeliebt. Als er Walter Berry, den Darsteller des Don Alfonso, korrigierte, meinte der Kammersänger: »Das hab ich bis jetzt aber immer so gesungen.« Der nicht einmal 30-jährige Thielemann antwortete kühl: »Dann haben Sie es bis jetzt immer falsch gesungen.«

Jahre später kehrte Thielemann dann als gefeierter Wagner-Interpret an die Staatsoper zurück. Wer etwa Tristan und Isolde unter seiner Leitung erlebt hat, ist Zeuge einer außerordentlichen Aufführung geworden.

Ein Philharmoniker äußerte sich besonders anerkennend über des Maestros zügige Tempi bei »Isoldes Liebestod«: »So schnell hamma die Isolde no’ nie hamdraht!«*

Holenderiana

Zur Arbeit in das berühmteste Opernhaus der Welt (ich behaupte mal, dass die Wiener Staatsoper das ist) hat mich 1992 Ioan Holender eingeladen, und das werde ich ihm nicht vergessen. Dennoch kann ich ihn mit meinem Humor nicht verschonen.

Holender, bereits zu Amtszeiten legendärer und auch in den Stand des Ehrenmitglieds erhobener Langzeitdirektor der Staatsoper, ist ja ein reicher Born von Anekdoten. Die meisten habe ich schon vergangenen Schwänen anvertraut, zur Freude der Leserschaft, nicht immer zu jener des Herrn Holender.

Auch in fernen Weltengegenden wird der ehemalige Staatsoperndirektor geschätzt und geehrt. Aber mit ihm Schifahren gehen darf nicht jeder!

Außerdem habe ich einen hochalpinen Holender-Doppelgänger für Sie aufgespürt.

Doch immer wieder kommen mir Holenderiana ins Gedächtnis, die ich noch nicht notiert habe. Wie etwa jener Satz, den er im Mozart-Jahr äußerte, um festzustellen, dass nicht alles glänzt, wo der goldene Name »Mozart« draufsteht: »Die Gans von Kairo wird auch nicht besser, wenn die Netrebko die Gans singt.« Regelmäßig gelangen ihm Sätze wie der folgende, die das Visavis schlicht sprachlos machten: »Was Sie sagen, ist so falsch, dass nicht einmal das Gegenteil davon stimmt.«

Eine bemerkenswerte Holender-Anekdote hat eigentlich seine langjährige Sekretärin, die unerschütterliche Frau A., zum Zentrum. Unerschütterlich musste man sein, wenn man im Vorzimmer des cholerischen, in seinen Willensäußerungen unerbittlich raschen, aber nicht immer klar artikulierenden Ioan Holender überleben wollte. »Frau A.! Kaffee!« war noch eindeutig; aber der nachdrückliche Auftrag, »den Dings, no, wie heißt er«, anzurufen, war es keineswegs. Auf eine zarte Nachfrage tönte es dann, schon ungeduldiger, etwa: »No, den anderen Bachler!«, und Frau A. konnte es sich aussuchen, Klaus Bachlers Nachfolger in der Volksoper, oder den im Burgtheater, oder aber irgendeinen Klaus Bachler ähnlich sehenden Herrn (vielleicht Roland Geyer?) in das Büro des Staatsopern-Direktors zu verbinden.

Frau A., eine pragmatisierte Beamtin, ertrug den niemals leichten Alltag mit an Gottergebenheit grenzender stoischer Ruhe.

Als es sich abzeichnete, dass Holenders Direktorenvertrag nicht über das Jahr 2010 hinaus verlängert werden würde, ging der Chef zum Angriff über (das tat er eigentlich unentwegt) und sandte eine in seiner charakteristischen kleinen Handschrift verfasste Botschaft an die Redaktionen, dass er selbst nicht für eine Verlängerung zur Verfügung stünde.

Der Journalist Karl Löbl rief als Erster in der Staatsopern-Direktion an – Löbl war überhaupt meistens der Schnellste, einer der Gründe für die gegenseitige Achtung, die er und Holender einander entgegenbrachten – und landete in Frau A.s Telefon.

»Grüß Gott, Frau A.! Das muss ja ein schwarzer Tag für Sie sein«, meinte Löbl.

Sie replizierte mit ihrer üblichen Gelassenheit: »Aber wirkli’ net, Herr Löbl.«

Comeback mit Minimalgage

Ioan Holender hat stets den Jungen Chancen gegeben; so wurde mir die Möglichkeit zuteil, Staatsopern-Matineen zu moderieren, was ich durch über ein Jahrzehnt (von einer Benefizmatinee 1997 bis zur Götterdämmerung-Einführung 2008) gerne getan habe, anfangs alternierend mit Marcel Prawy, dann vorübergehend abgelöst von Karl Löbl, mittlerweile endgültig (aber man weiß ja nie …) ersetzt durch die Hausdramaturgen Andreas und Oliver Láng.

Im Herbst 2014 gab es ein »Comeback« für mich: Das Musikgymnasium Wien feierte 50. Geburtstag in der Staatsoper, Christian Thielemann dirigierte das Meistersinger-Vorspiel und das Finale der IX. Beethoven (meine Frau Cornelia war die Sopran-Solistin).

Ioan Holender war im Publikum anwesend, denn seine Tochter Alina*, Schülerin des MGW, spielte Cello im Orchester. Natürlich traten alle Mitwirkenden kostenlos auf, und ich hatte für meine Eröffnungsmoderation den Satz vorbereitet, dass ich heute »dieselbe Gage wie Thielemann« verdiente.

Vor Beginn sprach ich mit dem Staatsopern-Direktor Dominique Meyer und wies ihn auf mein Gratis-Comeback hin, worauf er in der Hosentasche nach einer Euro-Münze fischte und sie mir feierlich überreichte: »Jetzt hast du eine Gage.«

Also musste ich meinen Eröffnungssatz ändern.

»Dies ist ein historischer Tag für mich. Ich bekomme heute, dank Herrn Direktor Meyer, mehr als Christian Thielemann; wenn es auch die niedrigste Gage ist, die je an der Staatsoper bezahlt wurde«, sagte ich und hielt triumphierend meinen Euro in die Höhe.

Nach der bejubelten Veranstaltung trieb Thielemann die Scharen mit dem Ruf »Hopp, hopp! Verbeugen ist Dienst« auf die Bühne.

Meyer erschien hinter der Bühne und sagte zu mir: »Holender wird böse sein. Er war immer so stolz darauf, dass er die niedrigsten Gagen zahlt …«

Während ich diese Zeilen schreibe, bereitet sich Opern-Wien auf die Huldigungen zum 80er Ioan Holenders vor. Eine sehr bewegende fand bereits Mitte Mai 2015 in der Rumänischen Botschaft statt. Ich war natürlich nicht eingeladen, aber meine Schwester Daniela, die von Holender sehr geschätzte ehemalige »Frau Präsidentin« der Konzertvereinigung, berichtete mir, dass Holenders Sohn Liviu nicht nur mit seiner Schwester Alina musiziert, sondern auch in einem einstens vom Vater getragenen Escamillo-Kostüm die Auftrittsarie des Toréador gesungen hatte – der Senior war verständlicherweise zu Tränen gerührt.

Ich schließe mich den guten Wünschen gerne an und bin dem »Herrn Direktor«, der sich mittlerweile als Konsulent und TV-Talkmaster hervortut, immer dankbar – nicht nur für die lustigen Geschichten, die sich mit ihm verbinden, sondern auch für die »Erfindung« meiner »Karriere«.

Titelverwirrungen

Nichts liegt mir ferner, als Kollegen zu verspotten, denen Fehler in Druckschriften unterlaufen. Aus jahrzehntelanger leidvoller Erfahrung weiß ich, wie leicht das passieren kann. Man spricht dann neckisch vom »Druckfehlerteufel«, der wieder »zugeschlagen« hat, oder meint entspannt: »Wer einen Fehler findet, kann ihn behalten.« Aber so leicht nimmt man’s als Verantwortlicher nicht, wenn etwa, wie im Spielplan der Kölner Oper, folgender bizarrer (Unter-)Titel zu lesen ist: »Die spanische Fliege. Komische Oper von Henrik Ibsen«.

Auf einem Transparent landete gar die avantgardistische Operette Die Feldermaus, andernorts wurde auch schon Die Flederermaus angekündigt.

In der Aussendung einer Künstleragentur stieß ich auf Herzog Blaubarts Burg in anfechtbarer englischer Fassung: Duke Bluebird’s Castle – es müsste natürlich Bluebeard heißen. Den entsprechenden Vogel gibt es auch, den »Rotkehlhüttensänger« oder »Elfenblauvogel«, nur hat Béla Bartók nie eine Oper über dieses Tier geschrieben.

Freund Oswald Panagl berichtete mir von einem ärgerlichen Druckfehler in einer seiner Publikationen über Richard Wagner. Was ein Zitat aus Mimes Ansprache an Siegfried werden sollte: »Als zullendes Kind zog ich dich auf …« wurde, um jegliche Stabreimqualität betrogen, zu: »Als lullendes Kind …«

Um die Schreibweise von Rossinis Vornamen ein für alle Mal festzulegen – nämlich »Gioachino«, nicht »Gioacchino« –, sandte ich im März 2011 ein Mail an den gesamten Volksopern-Verteiler, wobei mir allerdings ein kleines Missgeschick unterlief:

Dies ist die ab sofort (auch in der Jahresvorschau) gepflogene Schreibweise: Gioachino mit einem »n«! Bitte um Beachtung, beste Grüße Mag. Christoph Wagner-Trenkwitz

Die aufmerksame Kollegin Kerstin André-Bättig antwortete prompt:

Und mit einem »c« :-))

… worauf ich nur mehr ein verschämtes »Stimmt« erwidern konnte.

Das Publikum hingegen darf sich immer irren, wenn es nur brav nach Karten verlangt. So erbat ein Kunde an der Volksopern-Kasse einmal Tickets für den Wixer von Oz, ein anderer für das berühmte Musical My Fat Lady.

Und ein US-Kollege, dem ich Zutritt zu den Aufführungen von Die lustigen Weiber von Windsor und Die spinnen, die Römer! verschafft hatte, bedankte sich anderntags in typisch angelsächsischer Kurzform: »Thank you so much for arranging my tickets for Die Lustigen and Die Spinner. Enjoyed both very much!«

Verlassen wir für einen Moment die Welt des Musiktheaters. Betreten wir das Hotel Imperial, das, in Sichtweite der Wiener Staatsoper gelegen, seit jeher musische Gäste (unter ihnen Richard Wagner) beherbergt hat. Als das Luxushotel zur Vermarktung der neuen »Imperial-Torte« schritt, passierte ein hinreißend schöner Fehler. Man bewarb die nobel verpackte »Imperial-Tote in der Holzkiste«.

Hier die offizielle tschechische Schreibweise der österreichischen Kulturstadt sowie ein inoffizielles Werk aus Mozarts Feder.

Schreibfehler und Stilblüten sind nicht dasselbe; zur Unterscheidung hier eine vollkommen rechtschreibfehlerfreie, aber allzu blumige Formulierung meiner Volksopern-Vorgängerin Birgit Meyer: »Ernst Kreneks Musik atmet den Puls der Zeit.«

Dies ist umso beachtlicher, als Frau Dr. Meyer auf ein abgeschlossenes Medizinstudium verweisen kann; in musikalischen Fragen mag sie also danebengreifen, über die Funktionsverteilung im Körper (zum Beispiel, dass man einen Puls nicht atmen kann) sollte sie allerdings Bescheid wissen.

Ein Geschäftsführer in einem Bundestheater muss viele Rechnungen unterschreiben, und das gehört nicht zu seinen lustigsten Aufgaben.

Als der Volksopern-Kaufmann Mag. Christoph Ladstätter einmal dennoch angesichts einer eingereichten Rechnung in lauten Jubel ausbrach, lag das an folgenden Umständen: Streicherbögen brauchen regelmäßig eine neue Behaarung; ein sehr geschätzter Cellist des Volksopern-Orchesters heißt Michael Williams, und er hat eine weithin sichtbare Glatze; als die von der Geigenbaumeisterin ausgestellte Rechnung den Wortlaut »Behaarung für Michael Williams« aufwies, lachte der Magister – verständlich, oder?

Als ich Angelika Kirchschlager das Kleid vom Leibe riss

Die große Angelika Kirchschlager kannte ich bereits, als sie noch fern von groß war. Sie war meine Studien-, Staatsopern- und Kindergartenkollegin (ihr Sohn Felix besuchte mit meiner Erstgeborenen den Italienischen Kindergarten, den »Asilo Italiano«, in Wien), sie war und ist eine gute Freundin, aber eines hatten wir nie: ein Verhältnis. Mögen die Herren Leser jetzt auch mitleidig den Kopf schütteln, aber es kam nie dazu. Umso verwirrender mag der Titel dieses Absatzes wirken, also klären wir die Verwirrung rasch auf.

Das lauschige Fleckchen Laxenburg lud 2013 zum Sommerkonzert, Angelika war der Vokalstar, ich der Moderator. Wir erfreuten das Publikum nach Kräften, vor der zweiten Zugabe wurde Angelika merkbar nervös: Sie müsse schnellstens nach Wien zurück, ein Auto warte bereits. Als alle Zugaben abgeliefert waren, beorderte sie mich in ihre Garderobe, damit ich ihr Kleid öffnete; der Zippverschluss verhakte sich, alles klemmte.

Darauf kommandierte die Kirchschlager, ohne jeden Anflug von Belcanto in der Stimme: »Reiß den Dreck auf!«

Ich gehorchte, das Abendkleid war in Fetzen, aber beseitigt.

Apropos mangelhafte Bekleidung: In meiner Kellertheater-Zeit bescherte mir ein irrtümlich nicht geschlossenes Hosentor einmal einen unverhofften Erfolg.

Reifere Künstler achten vor dem Auftritt darauf, dass alles vorschriftsmäßig zugezippt ist. Götz Zemann, bejahrter Grazer Publikumsliebling, kann diesen letzten Sicherheitsblick wegen übergroßer Leibesfülle nicht selbst vornehmen. Vor einer Vorstellung des Weißen Rössl an der Grazer Oper hörte ich ihn seine Garderobiere fragen: »Alles in Ordnung, Puppi? Hosentürl zu?«

Die Dame namens Puppi sah nach und erteilte Zemann die Erlaubnis, auf die Bühne zu gehen.

Nochmals zurück nach Laxenburg: 2015 moderierte ich dort abermals ein Sommerkonzert, und Ildikó Raimondi hat mich bis zum Schluss nicht gebeten, ihr das Kleid vom Leib zu reißen.

Auch Dalma Viczina, die schöne Finalistin im Wettbewerb für Musikalisches Unterhaltungstheater, dem sogenannten M.U.T., blieb mir diese Aufforderung schuldig. Als ich sie nach ihrer Darbietung fragte, was denn der rare Vorname bedeute, sagte die Ungarin: »›Dalma‹ heißt ›Das heutige Lied‹. Meine Mutter muss gut aufgelegt gewesen sein, als sie mich so nannte!« Ich gab zurück: »Na Gott sei Dank war sie nicht noch besser aufgelegt und hat dich mit zweitem Namen Tina genannt!«

In demselben, von Josef Ernst Köpplinger an seinem Münchner Gärtnerplatztheater abgehaltenen Wettbewerb wurden auch die legendären Kessler-Zwillinge in der Jury erwartet. Leider konnten Alice und Ellen Kessler nicht kommen, denn sie hatten – ob man es mir glaubt oder nicht – eine Doppelvorstellung!

Allerlei Diebesgut

Keinen gemeinsamen Nenner weiß ich für die folgenden Begebenheiten, außer, dass ich sie erbeutet habe und nun ruchlos weitergebe – der Tatbestand der Hehlerei ist erfüllt, aber hoffentlich zu Ihrer Freude.

Für einen mir persönlich bekannten Oboisten der Wiener Philharmoniker wurde eines Salzburger Festspielsommers der Musiker-Albtraum schlechthin wahr: Er hatte den Termin der öffentlichen Generalprobe zu Bergs Lulu falsch notiert. Publikum und Orchester waren schon versammelt, als den Unvorbereiteten der Anruf traf, wo er denn bleibe. Trotz einer halsbrecherischen Radlfahrt schaffte es der geplagte Musiker nur mit beträchtlicher Verspätung ins Festspielhaus. Die Verschiebung des Beginns um eine Stunde wurde vom Intendanten Jürgen Flimm persönlich mit einem »technischen Gebrechen« begründet. Die Panne wurde Stadtgespräch, der Schuldige allerdings blieb ungeoutet.

Wenige Tage nach dem Vorfall benützte die Oboistengattin ein Salzburger Taxi. Der Chauffeur gab sich kundig: »Wissen S’, warum die Lulu-Generalprob’ verschoben worden is’? Der Dirigent hat verschlafen!«

Franz Patay, mittlerweile Rektor der Konservatorium Wien Privatuniversität (was uns nicht berechtigt, ihn als »Privatrektor« anzusprechen), ist Sohn eines Philharmonikers. Der Vater nahm den kleinen Franz mehrmals zum Dienst in die Staatsoper mit. Der Knabe sah die unterirdischen Garderoben und den versenkten Orchestergraben und meinte, »Oper« sei eine Art U-Boot. Erst als er einmal in der Mittelloge für eine Ballettaufführung Platz nehmen durfte, weitete sich sein Begriff von dieser Kunstform zum Guten.

Jahre später schnupperte der Student Patay auch Bühnenluft als Staatsopern-Statist. Vorstellung für Vorstellung marschierte er zum Beispiel im Schlussbild von Carmen als stolzer Spanier in der hinteren Reihe ein. Als er den Kollegen aus der ersten Reihe fragte, ob man nicht einmal Platz tauschen könnte, winkte dieser kategorisch ab:

– Das geht nicht.

– Warum nicht?

– Ich bin Premierenbesetzung.

Bisweilen passiert es, dass man Anekdoten witzig, aber falsch erzählt. So geschah es mir in Schwan drüber, wo sich folgende Zeilen finden:

Der ehemalige ORF-Archivchef und Opernfreunde-Präsident Peter Dusek empfing Luciano Pavarotti in Salzburg zu einem Künstlergespräch. Er öffnete dem Tenorissimo die Wagentüre, und während sich der beleibte Italiener mühsam aus dem Auto kämpfte, verwies der ebenfalls nicht magere Dusek auf die Außentemperaturen: »Hot, what?«

In Wahrheit spielte sich diese Geschichte, wie mir mitgeteilt wurde, anders ab. Luciano Pavarotti hatte in Salzburg einen Liederabend bei Rekord-Außentemperaturen absolviert.

Im Anschluss daran fragte er Peter Dusek: »How was it?«

Und dieser replizierte: »Hot was!«

Auch nicht schlecht.

Aufmerksamer Korrektor in dieser Sache war mein Freund Franz-Leo Popp, dessen Lob ich im ersten Schwan gesungen habe.

Zum runden Geburtstag des fanatischen und international bewunderten Autogrammsammlers Erich Wirl holte Leo selbst zur Laudatio aus. Wirls Hobby, von Künstlern stets drei bis vier Porträts signieren zu lassen – und das durch Jahrzehnte –, hatte ihn zum Herrscher über eines der größten privaten Fotoarchive der Welt werden lassen. Leo weckte in seiner Rede Mitleid mit den Sängerinnen und Sängern: Ein Tenor mit Doppelnamen, dessen Wirl vor der Vorstellung in der Arena di Verona habhaft wurde, hätte angeblich seine Auftrittsarie versäumt, weil er zu so vielen Unterschriften genötigt worden war.

Und auch die junge Maria Meneghini-Callas bereute der Legende nach ihren Doppelnamen, nachdem sie von Erich Wirl in die Pflicht genommen worden war: »Hast g’hört? Die Callas hat sich scheiden lassen. Wegen dem Wirl!«

Villazóniana

Man kann ja selbst am wenigsten beurteilen, wem man ähnlich sieht. Mir wurde jahrelang eine Ähnlichkeit mit Rolando Villazón und mit Rowan Atkinson (dem Darsteller des Mr. Bean) unterstellt, was mich immer ehrte und freute.

In der New Yorker Buchhandlung Barnes & Noble zeigte sich ein Verkäufer vor Jahren richtig enttäuscht, als ich ihm meine Kreditkarte mit dem nichtssagenden Namen vorlegte; er wäre überzeugt gewesen, in der Kassen-Schlange hätte sich der britische Komiker langsam auf ihn zubewegt.

Den Vogel schoss Dieter Chmelar nach der Präsentation von Schwan drüber ab. Er titelte: »Wagner-Trenkwitz: Wo blieben seine Drillinge?« Unter Villazóns Konterfei schrieb er: »Kam nicht.« Unter jenes von Mr. Bean: »Sagte ab.« Und unter das meine: »Erschien allein.«

Dass Rolando Villazón einer der witzigsten Zeitgenossen überhaupt (nicht nur in Operngefilden) ist, muss hier nicht bewiesen werden. So sehr man über seine Geschichten lachen kann, wenn er sie persönlich vorträgt, so blass wirken sie, wenn sie auf plattes Papier geworfen werden. Versuchen wir es trotzdem.

In seiner Debütinszenierung von Massenets Werther beschäftigte Villazón zwei Clowns – er hat das Handwerk des philosophischen, ernsthaften Spaßmachers (oder handelt es sich um spaßhafte Ernstmacher?) ja selbst erlernt. Eine Dame und ein Herr begleiteten und kommentierten also die Leiden des jungen Dichters und hatten auch selbst eine minimale Gesangsaufgabe: »Vivat Klopstock, Klopstock vivat« war von ihnen zu intonieren.

Als es bei der Generalprobe zu der Stelle kam, hatte niemand mit der panischen Nervosität der beiden üblicherweise schweigsamen Professionisten gerechnet. Der eine, vor Aufregung vollkommen stimmlos, krächzte sein »Vivat Klopstock« wie ein hysterischer Rabe, während die andere in ihrer Not eine Oktave höher einsetzte und die Anwesenden mit einem schrillen Quietschen verstörte. Bei der Premiere ging dann aber alles glatt …

So groß ist die Ähnlichkeit mit Rolando nun auch wieder nicht. Aber Dieter Chmelars Glosse hat mich trotzdem gefreut.

Rolando, der gut ein halbes Dutzend Sprachen spricht, fühlt sich in der Muttersprache natürlich am wohlsten. Den Grund gab er so an: »Im Spanischen haben wir nur A, E, I, O, U. Aber diese Ä, Ü und Ö im Deutschen! Und erst das Französische: on, en …«

Als der Tenor mit seinem französischen Sprachcoach Werthers Arie Pourquoi me réveiller einstudierte, entspann sich folgender absurder Dialog:

| Villazón: | Pourquoi me … |

| Coach: | Das mö ist zu hell. |

| Villazón: | Pourquoi me … |

| Coach: | Noch ein bisschen dunkler, weniger offen: mö. |

| Villazón | Mö. |

| Coach: | Nein: mö. |

| Villazón: | Mö. |

| Coach: | Jetzt war es zu dunkel: mö. |

| Villazón: | Mö. |

| Coach: | Genau so! Mö! |

| Villazón: | Mö. |

| Coach: | Nein, das war wieder zu offen … |

… etc. etc. Verzweifeltes Fazit des Stars: »Ich habe überhaupt keinen Unterschied gehört! Wir haben eine Viertelstunde nur

mö, mö, mö gesagt … Wie die Schafe!«

Eine Geschichte, die Rolando Villazóns humoristisches Temperament belegt, weiß meine Schwester Daniela, Mitglied des Staatsopern-Chors zu berichten. Willy Decker probte bei den Salzburger Festspielen 2005 La traviata mit der Netrebko und Villazón – und er probte vorzugsweise pausenlos.

Bei einer dieser Marathonveranstaltungen schnappte sich der Tenor ungesehen ein Mikrofon und sprach mit sonorer Stimme »Willy, hier spricht Gott. Mach eine Pause, ich muss Pipi!«

Villazón widmete mir, weil er schon dabei war, sein Bild in meinem ersten Schwan.

Und wenn ich schon beim Bestehlen des Schwesterherzens bin, hier eine Handvoll Geschichten aus ihrer Hege.

Als Robert Carsen Verdis Jerusalem an der Staatsoper inszenierte, gefiel es ihm, in der Gerichtsszene eine Unmenge von Sesseln auf der Bühne aufstellen zu lassen.

Bei einer der Endproben konnte sich der Inspizient den mehrdeutigen Einruf nicht verkneifen: »Der Chor bitte zur Stuhlprobe auf die Bühne!«

Einen anderen Inspizientenspaß hat Daniela beim Salzburger Jedermann belauscht. Tobias Moretti verkörperte den Teufel und war nur mangelhaft ausgerüstet zur Bühne unterwegs.

Es erschallte also die Durchsage: »Herr Moretti hat seinen Schwanz in der Garderobe vergessen.«

Originell … wundervoll

Wie originell muss ein Meisterwerk sein? »In Thaïs von Massenet – da is’ a Masse net von Massenet!«, heißt ein gängiger Spruch. Und in einem Atemzug sei erwähnt, dass Ralph Benatzky wegen seiner allzu lockeren Hand im Umgang mit den Meisterwerken der Vergangenheit bekanntlich auch »Benutzky« genannt wurde.

Sehr originell allerdings ist das Folgende. Der Regisseur Michiel Dijkema, Debütant an der Volksoper, fragte mich mit scherzhaft-alarmiertem Blick, wieso es an der Volksoper so etwas wie den »Normstatisten« gäbe.

Ich ging der Sache nach und erfuhr, dass der fantasievolle Technische Produktionsleiter Peter Notz bei einer länger zurückliegenden Inszenierung mit dem Problem konfrontiert war, dass männliche Komparsen aus Säulen zu schlüpfen hatten; der Durchmesser der Säulen war vorgegeben, und danach musste der maximale Körperumfang der Durchschlüpfer definiert werden. Auf den Rahmen des kreisrunden Ausschnitts vermerkte Notz seine Wortschöpfung: »Normstatisten-Schablone«.

Judith Leuenberger, Komparserieleiterin der Volksoper Wien, mit der »Normstatisten-Schablone«

Ganz ernst gemeint hingegen ist der Begriff für das Guckloch, durch das die Behördenvertreter (Polizei und Feuerwehr) von ihren Plätzen neben der Bühne aus das Geschehen verfolgen können: Es handelt sich um die »Behördenöffnung«.

Einem – nicht weniger originellen – Missverständnis saß eine Gratiszeitung auf, nachdem Franz Welser-Möst sein Amt als Generalmusikdirektor quittiert und 34 Abende unbetreut gelassen hatte. Heute meldete: »Staatsoper sucht 34 neue Dirigenten«.

Der Regisseur Dietrich Hilsdorf äußerte einmal: »Ich mag keine abstrakten Inszenierungen. Wenn ich mit einer Frau schlafe, denke ich ja auch nicht an eine Vase.«

Und, wenn wir schon bei den Regisseuren sind: Wir wissen, dass dieser Berufsstand nicht jedermann glücklich machen kann. So mancher wird aber ganz gezielt ins Unglück gestürzt.

So erklärte einstmals Rudolf Jusits dem Ensemble sein Konzept für eine bevorstehende Inszenierung am Volkstheater. Der alte Schauspieler-Haudegen Rudolf Strobl begleitete die Ausführungen mit deutlichem, immer lauter werdendem Stöhnen.

Als Regisseur Jusits entnervt fragte, was denn diese Unmutsäußerungen bedeuten sollten, stöhnte Strobl auf: »I’ versteh net, dass i’ bei jeder Bretz’n* dabei sein muaß!«

Mein Professorenfreund Oswald Panagl war dabei, als ein prominenter Regisseur den Salzburger PEN-Club-Präsidenten Franz Mayrhofer sehr glücklich machte.

Im Kaffeehaus trafen die beiden Harry Kupfer, der dem PEN-Club ein Publikumsgespräch zugesagt hatte. Die bevorstehende Verhandlung der finanziellen Konditionen machte Mayrhofer zu schaffen: »Man weiß ja, diese Regisseure sind Millionengagen gewöhnt! Ob wir uns das leisten können?«

Panagl beschwichtigte, es werde wohl nicht so schlimm kommen.

Kupfer erschien, und nach der Klärung des Termins schritt Mayerhofer zur heiklen Frage: »Herr Professor, was erwarten

Sie sich?«

Kupfer antwortete, es würde wohl ein spannendes Gespräch werden.

»Ich meine, was sind Ihre Vorstellungen?«

Kupfer, den Präsidenten wieder nicht verstehend, zählte seine nächsten Vorstellungstermine auf.

Mayrhofer, dringlich: »Ich möchte sagen, was sind Ihre Konditionen … finanziell?«

Harry Kupfer wehrte ab – das Gespräch mache er natürlich gratis.

Darauf Mayrhofer, überglücklich und von plötzlicher Großzügigkeit beseelt: »Herr Professor, derf ich Ihnen noch auf a’ Mehlspeis einladen?«

Noch ein Schlenker zum Sprechtheater: Fred Liewehr verkörperte den Theaterdirektor Striese in der Komödie Der Raub der Sabinerinnen, der Schauspieler Detlev Eckstein spielte die Rolle des Sterneck.

Striese hat in einer Szene überrascht auszurufen: »Ja Sterneck, was machen denn Sie da?«

Eines Abends überraschte Liewehr den Kollegen seinerseits, indem er rief: »Ja Eckstein, was machen denn Sie da?«

Ein sehr origineller Mensch war der Jazztrompeter Oscar Klein. Er erinnerte sich in einem Radiointerview an seine Frühzeit.

Damals hatte er noch in einer Band namens The Wonderfuls gespielt. Laut Oscar hießen sie nicht so, weil sie derartig wundervoll spielten, sondern »weil es ein Wunder war, dass sie nach so vielen Erfrischungen überhaupt noch spielen konnten!«

Man kann nicht alle kennen

Dem Kabarettisten Wolfgang »Fifi« Pissecker ist es passiert, dass ein Herr auf ihn zustürmte mit den Worten: »I’ kenn Sie! Wer san Sie?« Fifi hat diese glorreichen Worte auch zum Titel eines Soloprogramms gemacht.

Nein, man kann nicht alles wissen und auch nicht alle Leute kennen – schon gar nicht alle, die sich für prominent halten. Der Volksopern-Betriebsrat Kammersänger Josef Luftensteiner hat das in eine klare Formel gekleidet: »Ihr habt’s es gut, ihr kennt’s mi’ – aber wen kenn i’?«

Eine Hospitantin an der Oper Wiesbaden war mit dem Begriff »die Schwarzen« nicht vertraut. Sollte es Ihnen ebenso gehen: Das sind im Theaterjargon jene an der Produktion Beteiligten, die am Ende einer Premiere nicht in bunten Kostümen, sondern eben in unauffälligem Gewand vors Publikum treten, also die Angehörigen des Regieteams.

Als die bewusste Hospitantin bei andauerndem Premierenapplaus aufgefordert wurde, rasch »die Schwarzen« zu holen, ergriff sie den Arm eines afrikanischen Bühnenarbeiters und zerrte den Unwilligen auf die Bühne …

Dass große Sänger auch postum beeindrucken, bewies mir ein Anekdötchen, das der Volksopern-Archivar Felix Brachetka einer dankbaren Besucherin der Verkauften Braut abgelauscht hatte (zum Verständnis sei angemerkt, dass von Mathias Fischer-Dieskau, dem Sohn des berühmten verstorbenen Baritons, die Bühnenbilder zu der Produktion stammten): »Wieder einmal eine positive Publikumsresonanz gestern. ›Vor allem der Fischer-Dieskau hat so toll gesungen!‹«

Oswald Panagl hat hier eine weitere Fischer-Dieskau-Story, spielend in Berlin, beizutragen:

Zur Vorbereitung der Koproduktion von Zauberflöte zwischen Komischer Oper und Salzburger Landestheater im Jänner 2000 wollten Regisseur Harry Kupfer und Intendant Lutz Hochstraate eine Akademie für die jungen Sänger einrichten, die »FiDi« leiten sollte. Ich diente als Dramaturg wieder einmal der Vermittlung zwischen den »Protagonisten« und machte einen Gesprächstermin zwischen uns Vieren im Haus des Sängers aus.

Meine beiden Partner, die große Scheu vor dem »Denkmal« hatten, bestellten wegen des erwarteten Straßenverkehrs schon sehr früh ein Taxi. Als wir aber lange vor der vereinbarten Stunde in der Lindenallee landeten, war guter Rat teuer. Man wollte auf keinen Fall zu früh erscheinen, andererseits war ein Spaziergang bei minus 15 Grad auch nicht gerade einladend.

Nachdem wir uns etwa eine halbe Stunde die Füße vertreten bzw. erfroren hatten, drängte ich zehn Minuten vor der verabredeten Zeit auf Antritt des Besuches. Als ich mich eben anschickte, die mir wohlvertraute Klingel zu betätigen, versteckten sich Kupfer und Hochstraate hinter meinem durch einen Wintermantel noch verbreiterten Rücken mit den Worten: »Gehen Sie voraus, Sie kennt er!«

Ebenfalls aus Panagls Hege ist der Satz eines Taxifahrers, der ihn zum sogenannten Lehár-Schlössl in Nussdorf fahren sollte.

Der Chauffeur war sich unsicher: »Lehár-Schlössl … is’ des a Heuriger? I’ waaß nur den Plachutta, wo er is!«

Bleiben wir bei der Gastronomie*. Jahrzehntelang war der von den Novak-Schwestern geführte Gmoa-Keller ein Anziehungspunkt für Künstler aller Art. Mitzi tat Dienst in der Küche, Grete im Schankraum. Gretes Ruf »Mitzi, a Leber!« kündigte außerordentliche Gaumenfreuden, nämlich die berühmte gedünstete Kalbsleber, an.

Grete Novak hatte einen Hang zu Prominenten (zu Ausländern im Allgemeinen weniger), konnte aber auch nicht einen jeden (er)kennen. So drückte sie einmal dem sehr distinguiert wirkenden Schauspieler Mathieu Carrière ein Extrapaket Servietten in die Hand und meinte: »Sie schau’n mer aus wie a Saubartl.«

Zwei Mal Prawy, ein Mal Obonya

Ebenfalls in einem Restaurationsbetrieb, dem noblen Wiener Sacher, hat sich eine Geschichte zugetragen, die mir der dortige Oberkellner anvertraute. Den Stammgast Marcel Prawy kannte natürlich ein jeder, doch kannte sich der Opernprofessor selbst nicht immer, wenn er von seinen Gedanken fortgetragen wurde.

So wandte sich Prawy einmal nach seinem Mittagsmahl mit einer überraschenden Frage an den Kellner: »Sag mir, Liebster, hab ich schon gegessen?«

Der Angesprochene antwortete pflichtschuldigst: »Jawohl, Herr Professor.«

Nach einigen Augenblicken des Sinnierens hakte Prawy nach: »Und, hat es mir geschmeckt?«

Wenn wir schon bei Marcel Prawy sind, dürfen wir ihn nicht so schnell verlassen. Diese Anekdote von einer TV-Opernreise wurde mir jüngst von Prawys damaliger Assistentin zugetragen.

Das Fernsehteam war in Bungalows zur Nachtruhe untergebracht, jener der jungen Assistentin lag neben dem des Altmeisters. Plötzlich schollen aus Prawys Behausung unartikulierte Rufe, die sich schließlich zur Klage materialisierten: »Ich kann nicht mit dem Duschknopf umgehen! Hilf mir Kindchen, komm herüber!«

Dieses Foto mit Einzi Stolz und Marcel Prawy beweist, dass ich 1990 eine Dürreperiode hatte.

Nachsatz des Hochbetagten: »Keine Angst, Kindchen, wirst nicht vergewaltigt.«

Cornelius Obonya gab, noch bevor er zu Jedermann-Ehren gelangte, einen Leseabend in der steirischen Provinz. Zahlreiche Plakate mit Obonyas Namen und Konterfei zierten die Veranstaltungshalle. Ein junger Radiojournalist suchte den Künstler in der Garderobe auf und machte ein routinemäßiges Interview.

Sehr eingehend dürfte sich der Berichterstatter allerdings nicht auf das Gespräch mit dem Burg-Schauspieler vorbereitet haben, denn bevor er den Hinausweg durch einen mit Obonya-Plakaten geschmückten Flur antrat, vergewisserte er sich nochmals der Identität seines Gegenübers: »Äh, Sie sind …?«

»Es gibt keine kleinen Rollen!«

Dies ist der tröstliche Satz, der in Sänger- oder Schauspieler-Ensembles gestreut wird, wenn der Unmut zu brodeln beginnt: Der/die hat ja viel mehr Sätze als ich … Warum bin ich eigentlich nicht der Hamlet, sondern nur ein Totengräber … etc.

Denselben Satz vernahm auch der aus Elberfeld stammende Anfänger Ewald Balser von seinem Schauspiellehrer. Es folgte der unvermeidliche Zusatz: »… es gibt nur kleine Schauspieler. Jede Rolle, und sei sie noch so klein, braucht einen guten Schauspieler. Bestes Beispiel: der große Mitterwurzer. Friedrich Mitterwurzer hat am Burgtheater Hauptrollen wie den Mephisto gegeben, aber er war sich nicht zu gut, bei der Uraufführung von Schnitzlers Liebelei den Fremden Herrn zu spielen, mit nur einer Szene. Es war ein riesiger Triumph für ihn.«

Die Geschichte vom »großen Mitterwurzer« beeindruckte Balser, und als er 1928 ans Wiener Burgtheater engagiert wurde, beschloss er, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Was hat die überragende Wirkung der Szene damals, 1895, ausgemacht?

Balser fand einen Zeitzeugen: »Ja, der Mitterwurzer, ein ganz Großer! Wie er da herausgekommen ist als Fremder Herr, in seinem schwarzen Paletot, wie eine Statue …«

Und noch einen Zeitzeugen: »Mitterwurzer – überwältigend. Und das Kostüm so irritierend – ein weißes Tennisdress.«

Und noch einen: »Natürlich erinnere ich mich an den Mitterwurzer in Liebelei. Mich hat am meisten beeindruckt, dass er in Straßenkleidern aufgetreten ist …«

Balser beschloss, in der Kostümabteilung des Burgtheaters eine Klärung des Mysteriums herbeizuführen. Der große Mitterwurzer konnte doch nicht gut gleichzeitig im schwarzen Paletot, im weißen Tennisdress und in Straßenkleidern aufgetreten sein!

Ein bejahrter Garderober wurde gefunden, der zu Ende des vergangenen Jahrhunderts schon Dienst getan hatte.

Balser stellte die Schicksalsfrage: »Was trug der große Mitterwurzer für ein Kostüm in Liebelei?«

»Ja wissen S’, der Mitterwurzer hat g’sagt: ›Für die Scheißroll’n wer’ i’ mer ka Kostüm anziehen – da kumm i’, wie i’ bin!‹«

PS: Ob der wienerische Begriff »Wurzen« (für »kleine Rolle«) mit dem großen Mitterwurzer zusammenhängt, vermag ich nicht festzustellen.

Begegnungen mit den Genies

So viele Musiktheaterwerke auch gespielt werden, allzu selten hat man die Möglichkeit, ihren Schöpfern zu begegnen. Das liegt daran, dass die meisten bereits die Friedhöfe bevölkern. Umso glücklicher machte es mich, als ich im Jahr 2013 gleich zwei Komponisten-Genies begegnen und mit ihnen arbeiten durfte: Friedrich Cerha und Stephen Sondheim.

Cerha ist der Schöpfer der Musikalischen Farce Onkel Präsident, die im Juni 2013 in München uraufgeführt und im Oktober 2014 an die Volksoper übernommen wurde.

Beide Male hatte ich Professor Cerha bei Einführungsveranstaltungen zu Gast, die er mit seiner Weisheit und seinem feinen Humor adelte.

Auf die Frage, ob er denn vor einer Uraufführung immer noch Nervosität verspüre, meinte er: »Ich habe schon eine gewisse Routine in Nervosität.«

Hausbesuch bei Friedrich Cerha

Als ein Herr aus dem Publikum wissen wollte, was in Cerhas neuer Oper denn der absurde Humor für eine Rolle spiele, antwortete der betagte Tonsetzer bedächtig-verschmitzt: »Das Absurde … das ist schon die Oper.«

Und auf die Frage, ob er schon ein neues Opernprojekt hätte, meinte Friedrich Cerha verschwörerisch – sodass man es einige Sekunden für wahr halten konnte –, auf seinem Schreibtisch befänden sich Skizzen zu einem monumentalen Nachfolgewerk der einaktigen Farce Onkel Präsident: »Ich arbeite am Ring des Präsidenten.«

Im September 2013 gab die Volksoper Wien erstmals Stephen Sondheims Musical-Thriller Sweeney Todd. Der Weg zu dieser Entscheidung war ein verschlungener gewesen. Direktor Robert Meyer hatte zu mir gemeint, wenn wir einen Klassedirigenten wie Joseph R. Olefirowicz für die Saisoneröffnung 2013/14 zur Verfügung hätten, müssten wir auch ein anspruchsvolles Werk spielen – warum nicht Sweeney Todd?

Da Meyer das Werk nicht näher kannte, borgte ich ihm erst einmal die Verfilmung von Tim Burton, mit Johnny Depp in der Hauptrolle – ein im wahrsten Sinne des Wortes »bestechend« gut gemachter Spielfilm, in dem die Hälfte der Musik fehlt, aber jeder Gurgelschnitt, den der »Teufelsbarbier aus der Fleet Street« ausführt, in genussvoller Großaufnahme gezeigt wird.

Roberts erste Reaktion nach Ansehen des Filmes war: »Nur über meine Leiche!« Ich meinte, das ließe sich einrichten: Meyer solle einfach den Richter Turpin, Sweeneys Todfeind verkörpern und sich im Barbierstuhl hinrichten lassen!

Der gemeinsame Besuch einer ausgezeichneten Aufführung des Sondheim-Musicals am Londoner West End besiegelte schließlich die mutige Entscheidung dafür.

Gerne und mit Stolz erwähne ich, dass der Mut der Volksoper belohnt wurde und Sweeney Todd im Frühjahr 2015 den Österreichischen Musiktheaterpreis für die »Beste Produktion« gewann!

Ich darf IHN Steve nennen

Aber kehren wir zurück in die Vorbereitungszeit. Der Musikverlag ließ mich wissen, dass der Komponist – eine offizielle Einladung der Volksoper vorausgesetzt – gerne nach Wien kommen würde.

Ich lud ein … und hörte einige Zeit nichts.

Plötzlich ein Mail, in dem sich Stephen Sondheim für sein langes Schweigen entschuldigte.

Dear Mr. Wagner-Trenkwitz – My apologies for not having replied to you sooner, but I’m still trying to settle my schedule for the rest of the year.

Nur Musical-Aficionados können begreifen, was es bedeutet, ein Mail von Stephen Sondheim zu bekommen. Gläubigen Katholiken mag es ebenso gehen, wenn sie in ihrer Mailbox eine Nachricht von einem gewissen Franziskus vorfinden.

Bald tauschten wir Mails über Flugdaten, eventuelle Allergien (relevant für die Verpflegung an Bord, aber: »No restrictions – thanks for asking«) und Unterbringung, sodass ich mich schon richtig vertraut fühlte mit dem Meister.

Als bekannt wurde, dass Mr. Sondheim soeben die Edward-MacDowell-Medaille erhalten hatte, schrieb ich beherzt, ich hätte noch nie davon gehört, aber wenn es so etwas wie die Andie-MacDowell-Medaille gäbe, würde ich sie gerne bekommen.

Eine einwöchige Mail-Abstinenz des Meisters empfand ich als Bestrafung für mein Scherzchen. Mittlerweile hatte ich nachgeforscht, dass Persönlichkeiten wie Thornton Wilder, John Updike, Edgar Varèse und Leonard Bernstein die MacDowell Medal erhalten hatten.

Ich entschuldigte mich und gestand, in der Nacht davor Einschlafschwierigkeiten gehabt zu haben angesichts der Frage, wie ich den Komponisten auf dem Flughafen begrüßen sollte. Und dass ich mich für »Welcome, Mr. Sondheim« entschieden hätte.

Bald erlöste mich ein Mail aus New York: »… please don’t feel nervous. I’m very easy to meet and get along with, and I look forward eagerly to both the production and Vienna.« Und: Mein »Andie MacDowell remark« wäre »funny« gewesen. Und vor allem: Er unterzeichnete mit »Steve S« – somit durfte ich mich also fast als Du-Freund einer der größten Musical-Legenden des 20. Jahrhunderts fühlen!

Sondheim kam, offenbar frei von allem Aberglauben, am 11. September in Wien an. Eingedenk einer unangenehmen Episode mit der aus New York anreisenden Anna Moffo (ihr Flug war eine halbe Stunde zu früh angekommen, und als ich pünktlich erschien, fand ich nur eine Nachricht beim Information Desk vor, die Diva sei bereits auf eigene Faust mit dem Taxi nach Wien gefahren), war ich über-überpünktlich auf dem Flughafen. Eine Sonderlegitimation erlaubte es mir, direkt zum Flugzeugausstieg vorzudringen.

Mister Genie war verschlafen, sein grauer Bart zerstrubbelt, er trug ein ausgeleiertes Polo-Leiberl.

Ich sagte: »Welcome, Mr. Sondheim«, und er erkannte mich als seine Mail-Bekanntschaft. Eine seiner ersten Sorgen war die Garderobe: Er hätte gehört, Premierenbesucher in Wien zögen sich fein an, aber: »I did not bring a tie.«

Mr. Sondheim hatte, wie sich herausstellte, nicht nur keine Krawatte, sondern auch kein Hemd mitgebracht. Er wohnte der Premiere in einem (anderen) Leiberl bei, doch ich beruhigte ihn: »Schön anziehen müssen sich in Wien nur die, die das Stück nicht geschrieben haben.«

Sondheim war zauberhaft und pflegeleicht und blieb es – auch als bei seiner Ankunft sein Zimmer nicht fertig und die Begrüßungstorte an einen unbekannten Touristen verschenkt worden war.

Am Freitag, dem 13. (ich erwähnte schon, dass er nicht abergläubisch ist) September 2013, gab er eine Pressekonferenz, bei der ich dolmetschen durfte und wo jenes Foto entstand, das ich mir später von ihm signieren ließ.

Ob ich sicher sei, dass ich dieses Bild gut finde, fragte er mich; ich sähe darauf aus wie ein »airhead«. Das ist nicht leicht zu übersetzen, bezeichnet aber in etwa einen Menschen, in dessen Schädelinnerem die Luft vorherrscht (siehe Abbildung im Farbteil).

Ich fand und finde, mein Gesichtsausdruck spiegelt perfekt mein über den Wolken schwebendes Gefühl in Anwesenheit von Mr. Sondheim – mittlerweile durfte ich ihn auch noch »Steve« nennen – wider.

Der Widmungstext verdient eine Erklärung. Nach der Premierenfeier zum triumphalen Sweeney Todd warteten wir auf ein Taxi, und plötzlich eröffnete mir der selige und vom guten Wein sehr gelöste Stephen Sondheim, ihm wäre ein Reim auf meinen Namen eingefallen: »Christoph, I’m pissed off.«

Ich bestand darauf, dass er diese Exklusivschöpfung auf einem Bild verewigen müsste. Er tat es, allerdings in freundlich abgewandelter Form, dass er nämlich nicht »pissed off« (also »sauer« auf mich), sondern »merely grateful«, einfach dankbar war.

Steve, Emily, Jenny, Alina und der stolze Vater (von nur zweien der Abgebildeten)

Broadway-Legende bei Blunzenradeln

Einziger Wermutstropfen für Steve (ja!) war, dass er an einer nicht ganz ausgeheilten Verletzung der rechten Hand laborierte und sich in Wien insbesondere zwei Bedürfnissen der Fans entgegensah: Händeschütteln und Autogramme schreiben!

Die Stunden mit Sondheim waren reich an Geschenken. Als ich ihm mein »einziges Laster«, das Rauchen, gestand, winkte er ab: »Come on, if this is your only vice, you need help.« (»Komm schon, wenn das dein einziges Laster ist, brauchst du Hilfe.«)

Sondheim erzählte über klassische Musik (»Rimsky-Korsakov klingt genauso anspruchsvoll wie Ravel, kann aber von jedem Mittelklasse-Orchester gut gespielt werden«), analysierte selbstkritisch seinen Sweeney Todd (»Die Richterszene ist mir nicht wirklich überzeugend gelungen. Aber wenigstens versteht man, dass nicht Gott die Katholiken bestraft – sie tun es selber.«) und andere Werke (»Das Musical Do I Hear a Waltz funktioniert nicht – es ist wie ein sehr schönes totes Baby.«)

Bei einem Heurigenbesuch mit der ganzen Kompanie ließ sich der Meister Blunzenradeln und Grammelschmalzbrot schmecken und servierte dazu noch eine herrliche Broadway-Anekdote: Sein Musical Passion handelt von unerklärlicher leidenschaftlicher Liebe gegen jede Vernunft; es beginnt damit, dass eine nackte Frau auf einem Bett liegt. Die darauffolgende Handlung bringt eine Vielzahl von Eindrücken – doch Barbra Streisand hatte nach der Uraufführung nur ein praktisches Detail im Sinn: »That naked lady …«, wandte sie sich an den Komponisten.

Was sei mit der Nackten, meinte Sondheim.

Barbra präzisierte: »Where did she put the mike?« (»Wo hatte sie das Mikrofon?«)

Auf der Fahrt zum Flughafen empfahl Stephen Sondheim meiner Frau und mir das Zweipersonen-Musical I Do, I Do! zur Aufführung. Und wenn wir jemals nach New York kommen würden, dann wären wir seine Gäste: »We will wine and dine you.«

Die Einladung zu Mehrgängigem wurde mittlerweile zwar auf ein paar »Drinks« zurückgeschraubt, aber nicht einmal diese einzunehmen hatten wir bis jetzt Gelegenheit. Ich muss dringend nach New York!

»Kaum kann ich ihn verstehen!«

Übersetzungsprogramme sind ein unerschöpflicher Born von Heiterkeit, das habe ich im letzten Schwan schon an einigen Exempeln bewiesen.

Auch nicht zu verachten sind Rechtschreibprogramme. Am engstirnigsten sind jene, die ihre zweifelhaften Dienste am E-Mail tun, sie kennen nicht einmal verbreitete italienische Vornamen.

Als ich über den großen Verdi schrieb, bot mir das gute Rechtschreibgewissen an, »Giuseppe« in »Gestapo« zu ändern. Der Operettentitel Gasparone wurde auch nicht geduldet, der Alternativvorschlag war »Gaspatrone«.

Mir wird nie einsichtig sein, was der Gentleman mit den vielen Namen von der allseits geschätzten Kammersängerin Sigrid Martikke eigentlich begehrte. Dies war seine Nachricht an die Regiekanzlei der Volksoper:

Schuld ist nur das Übersetzungsprogramm, wobei schon »Shouting Star« falsch ist (es sollte wohl »Shooting Star« heißen). Volksopernkollegin Helene Sommer hat dazu handschriftlich die Cavaradossi- Arie frei variiert.

Um Mrs. liefern: Sigrid Martikke Ich danke Ihnen von und zu der Person, die diese Bekanntmachung liefert die Absender. – In etwa 84 Jahren ist die Dame empfangen Sigrit Martikke zusammen mit der Gruppe der Beteiligung Rosario Foundation Auditorium große Zuneigung und Freundschaft mit ihr, wenn möglich Weiterleitung du meinen Namen Hairton Wanderley Amerillo oder Facebook […] aus bereits thank you very much.

Verständnislosigkeit – wenn auch nicht durch ein Übersetzungsprogramm, sondern durch mangelnde Übersetzung hervorgerufen – herrschte, als der Tenor Alfredo Kraus an der Volksoper in der Rolle des Tonio in Gaetano Donizettis Regimentstochter gastierte. Die Produktion lief in deutscher Sprache, der internationale Star jedoch sang französisch.

Ein Moment großer Heiterkeit im Publikum begab sich, als der Chor auf eine im wunderschönen Original vorgetragene Tenorphrase textgemäß antwortete: »Kaum kann ich ihn verstehen!«

Auch Journalisten verstehen nicht immer alles, dürfen es sich von Berufs wegen aber nicht anmerken lassen. Nicht ganz gelang dies einem mit dem Werk von Richard Strauss wohl wenig vertrauten Südamerikaner. Er hatte den Dirigenten Franz-Paul Decker anlässlich eines Südamerika-Gastspiels zu interviewen und stellte unter anderem die Standardfrage: »Welches ist Ihr Lieblingskomponist?«

Decker antwortete schmunzelnd: »Dazu kann ich nur sagen: Meine Töchter heißen Arabella und Daphne.«

Der Journalist, irritiert: »Das war nicht meine Frage.« Der Dirigent Wolfgang Gröhs bescherte mir folgende hübsche Sprach-Anekdote (vor allem aber drucke ich die Zuschrift wegen ihres unwiderstehlichen Einleitungssatzes ab):

Mit großer Begeisterung und Tränen vor Lachen las ich Ihr neues Buch. Zum Thema »Übersetzungsprogramm« möchte ich Ihnen ein selbst erlebtes Fremdsprachenproblem berichten.

Ich dirigierte oft in der rumänischen Stadt Arad. Im Hotelrestaurant fiel mein Blick auf die Speisekarte: Truthahngerichte, auf Rumänisch: »preparate din Turcia« wurden in (fast korrektes) Englisch als »Preparations from turkey« übersetzt.

Die deutsche Übertragung aber lautete: »Die Vorbereitungen der Türkei«.

Ich habe dann ein Steak bestellt, und das heißt auf Rumänisch »musci« … Ich will gar nicht wissen, was dem Übersetzungsprogramm dazu eingefallen wäre!

Und wenn wir schon beim Rumänischen sind (einer Sprache, die ich trotz eines knappen Jahrzehnts Dienst für Ioan Holender nie auch nur entfernt erlernt habe), möchte ich Ihnen auch die folgende Zuschrift nicht vorenthalten.

Am 18. November 2014 stellte ich im Radio Überlegungen zum schwer herleitbaren Begriff »Remasuri« an. Anlass dazu war die beliebte Nummer Draußt in Hietzing gibt’s a Remasuri aus Wiener Blut von Johann Strauß.

Herr Dipl.-Ing. Johann Dobiaß, ein besonders aufmerksamer und gebildeter Hörer, bedachte mich mit einem ausführlichen E-Mail:

Ihre heute am Ende des Pasticcio gemachte Bemerkung über die »Re/amas(s)uri« und deren etymologische Herleitung hat meine kleine graue Zelle in Rotation versetzt, denn so was Ähnliches habe ich auch schon einmal gehört.

Und siehe da: Der heilige Duden verzeichnet: »Re-ma-su-ri, die – Wortart: Substantiv, feminin – Gebrauch: österreichisch umgangssprachlich – Verwandte Form: Ramasuri – Bedeutung: großes Durcheinander, Wirbel – Betonung: Remasuri – wohl rumänisch (mundartlich) ramasuri = Durcheinander, Allerlei.«

So weit, so gut.

Meine bescheidenen Rumänisch-Kenntnisse führen mich allerdings zu folgender Herleitung:

»RĂMÁS, (2, 3) rămasuri, s. n. 1. Faptul de a rămâne, rămânere. ◊ Expr. Rămas bun! sau bun rămas! formulă de salut adresată de o persoană care pleacă celui sau celor care rămân. … 2. (Reg.) Rămășag. 3. (înv.) Moștenire. – V. rămâne.«

Übersetzung: der VERBLEIB, die Verbleibe, Substantiv, neutral (im Rumänischen; Anm.) 1. Der Akt des Verbleibens, Verweilens. ◊ Redew. »Verweile gut!« oder »Guter Verbleib«! Grußformel, die eine Person, die jemanden oder andere verlässt, an den- oder diejenigen, die bleiben, richtet. … 2. (Reg.) Hinterlassenschaft, Rest. 3. Verlassenschaft, Erbe. – Verb: bleiben (rămâne).

Wie kratze ich da die Kurve zu »unserer« Remassuri? Folgendermaßen: Ich behaupte keck, das heißt, in der Abfolge der Tagesordnung: »Allfälliges«, im Sinne von: Verbleibendes, Unerledigtes, Übriges. Überbleibsel.

Nix ist’s also mit dem Durcheinander; die Remassuri ist einfach der noch unerledigte, gesellige Teil der Tagesordnung.

Danke, Herr Dipl.-Ing. Dobiaß. Noch Remasuri-Fragen?

Töchter und Zwillingsbrüder

Meine erstgeborene Tochter wählte zu meiner großen Freude als Maturafach Musik, und als Spezialgebiet Musical. Weil ich ihr mit Begeisterung unter die Arme griff, empfahl sie mir eine Mitschülerin, die Hilfe im Fach Musik benötigte.

Wie dringend, wurde mir erst klar, als ich die schriftliche Arbeit der Matura-Aspirantin aufschlug. Sie hatte als Spezialgebiet die italienische Oper zur Mitte des 19. Jahrhunderts gewählt und gab als Quelle für Verdis La traviata den Roman des Alexandre Dumas so an: Die Dame mit den Kamelen. Ich beeilte mich, der jungen Dame mitzuteilen, dass das Leben und Sterben der Violetta Valéry in Paris und nicht in der Wüste stattfindet.

Die Tochter der Sängerin Christine Schäfer war es gewöhnt, dass die Mama in alle möglichen und unmöglichen Rollen schlüpft. Als die Sopranistin Schuberts Winterreise studierte und intonierte »Wo find’ ich eine Blüte, wo find’ ich grünes Gras?« fragte der Spross interessiert: »Mama, bist du da ein Pferd?«

Robert Meyer hat einen Zwillingsbruder. Das ist manchmal unterhaltsam, manchmal praktisch (wir haben angeregt, Simon Meyer könnte als Double für alle möglichen Repräsentationsaufgaben herangezogen werden), manchmal verwirrend.

Unvergesslich der Disput unter irritierten Volksopern-Billeteuren, ob der Direktor nun seine Loge soeben verlassen habe oder noch drinsitze …

Als Bruder Simon knapp nach Ausbruch der Burgtheater-Krise anno 2014 auf der Wiener Ringstraße spazierte, kam ihm ein Herr entgegen, der ihn fixierte und schließlich ansprach: »Also wirklich, Robert, grüßt du mich nicht mehr?«

»Verzeihung, ich bin Simon Meyer, der Zwillingsbruder. Und Sie?« »Matthias Hartmann.«

Zu derselben Zeit durfte ich für Boris Eder, der den Zirkusdirektor Springer in Friedrich Smetanas Die Verkaufte Braut darstellte, ein paar Zeilen Sprechtext liefern. Natürlich nahmen sie auf aktuelle (kultur-)politische Vorkommnisse Bezug.

Die erste, vornehmste Aufgabe eines Direktors ist es, ein bunt zusammengewürfeltes Ensemble vollkommen durcheinander zu bringen und gegeneinander auszuspielen, um Unmögliches möglich zu machen.

So wie unsere Bundesregierung, nur umgekehrt: Die macht alles Mögliche unmöglich … Aber im Moment darf man nicht zu streng sein mit unseren Politikern, weil sie leiden unter budgetärer Atemnot … sie hypoventilieren!

Darauf folgte regelmäßig eine absichtlich verhunzte Trompeten-Fanfare, die der Zirkusdirektor abfällig kommentiert:

No, das kann ja nix werden, wie der sein Instrument schon hält … Herr Kollege, Sie brauchen eine bessere Haltung … oder, wie der Engländer sagt: eine bessere Holding!

Apropos, ich hab mich ja noch gar nicht namentlich vorgestellt. Mein Name ist Springer … ja wirklich, Sie können im Programmheft nachschauen.

Was, Sie haben kein Programmheft gekauft? Holen Sie das bitte, bitte nach der Vorstellung noch nach, es dient einem guten Zweck: Der Reinerlös der Volksopern-Programmhefte kommt dem Burgtheater zugute – die können jeden Kreuzer brauchen!

Das künstlerische Restgesicht

Kultstatus unter Opernfreunden genießt der unten wiedergegebene Text. Es handelt sich um eine sogenannte »Ansage« – Sie wissen schon, jene möglichst würdigen, aber nicht allzu faden oder trübsinnigen Worte, die vor geschlossenem Vorhang abgegeben werden, wenn an der nachfolgenden Vorstellung irgendetwas faul ist.

Karajan konnte komisch sein: Hier demonstriert er dem Rosenkavalier-Mariandl Agnes Baltsa, wie sehr sie dem Ochs auf die Nerven geht.

Ich habe das (von Michael Lewin so benannte) Amt des »Beschwichtigungshofrates« an der Wiener Staatsoper selbst einige Jahre bekleidet, aber so eine Katastrophen-Kollektion, wie sie Bundesminister Heinrich Drimmel vor der Festaufführung des Don Giovanni mitten in der Ära Karajan, am 28. Februar 1959, zum Besten gab, dürfte Einmaligkeits- und Ewigkeitswert besitzen:

Die Direktion der Wiener Staatsoper hat mich gebeten, Ihnen Folgendes mitzuteilen:

Durch die in Wien grassierende Grippe waren folgende Dispositionen notwendig geworden, um die Vorstellung überhaupt durchführen zu können.

1.) Herr Kammersänger Dermota singt, obwohl er an Grippe erkrankt ist, die Partie des Don Ottavio. Die zweite Arie entfällt aus diesem Grunde.

2.) Die Donna Anna wird von Claire Watson erstmalig in Wien gesungen. Durch anderweitige Verpflichtungen der Dame konnte sie erst diesen Nachmittag in Wien eintreffen. Sie lässt sich entschuldigen, wenn sich musikalische oder szenische Unstimmigkeiten ergeben sollten.

3.) Durch die Absage von Frau Traute Richter war die Direktion gezwungen, Frau Montserrat Caballé aus Basel an die Staatsoper zu berufen. Sie kam mit der Swissair um 17 Uhr in Wien an. Weiteres siehe unter 2.) Sollte sie die zweite Arie nicht singen, da schon die erste schlecht war, bittet sie um Entschuldigung.

4.) Herr Kammersänger Greindl lässt sich entschuldigen, da er, nach sechs Vorstellungen total ermüdet, erst um 15 Uhr mit dem Flugzeug aus Berlin kommend, in Wien eintraf.

5.) Frau Kammersängerin Lipp, die ebenfalls an Grippe erkrankt ist, singt aus kollegialen Gründen zwar die Partie der Zerlina, aber nur mit halber Stimme.

6.) Als gesund gelten in dieser Vorstellung Herr Waechter, Kammersänger Kunz und Dr. Pantscheff, die ihr Bestes tun werden, um der Vorstellung ein künstlerisches Restgesicht zu bewahren.

7.) Sollten sich musikalische und szenische Unklarheiten ergeben, so ist weder [dem Dirigenten] Herrn Hollreiser noch [dem szenischen Leiter] Herrn Witt eine Schuld anzulasten.

Zum Drüberstreuen noch ein Gustostückerl aus dem Hamburger Abendblatt vom 23. August 1996: »Und der Himmel hängt voller Geigen! Zumindest für Friederike Krum«, denn die »schöne Blonde mit den grünen Augen« durfte anlässlich der Hamburger Opernwoche dem Weltstar Plácido Domingo vorsingen. Nach Cherubinos Arie verlangte der Maestro etwas mit »mehr Höhe«, und wirklich: »Friederike trug die Tosca-Arie Wie sie dachte vor.«

Schwermütiges Postskriptum

Es heißt ja, dass die Kunst im Allgemeinen und die Musik im Besonderen die Menschen versöhnt und aus ihnen Brüder und Schwestern mache. Die Zuschrift eines ehemaligen Volksopern-Besuchers vom November 2014, die ich zur Beantwortung erhielt, ließ mich daran zweifeln.

Herr Lawrence F. schrieb aus Übersee, und ich belasse den Text im englischen Original, ohne ein Übersetzungsprogramm zu bemühen:

During the summer of 1969 I was in Vienna with my then partner, an American girl. We were both students then. I think it relevant to say that we were both studying at the Hebrew University of Jerusalem (doing a year overseas sort of thing) though I was and am a British citizen as she was and is American.

We were not rich students and we bought some tickets for your Volksopera. We were in Vienna for about a week and on the night of the performance we turned up. Our tickets were not honoured. We were thrown out. I could see a couple about 20 metres behind your opera management watching carefully.

We were told by your management that you refused us admission and our tickets were removed from our hands. The important couple behind your management got our tickets. There was much gesticulation by the »manager«. His hands were flying out all over the place. How such as we could not come into his august institution. His English was not good, it was a mixture of English and German. But the message was clear.

I was only 18, maybe 19 and did not have the confidence and experience I have now. I think I gave up the tickets too easily. Anyway I just wanted to send you my hatred. Hatred from the bottom of my heart for what you did to us. It meant nothing to us then. But with the experience of years, it means a lot now. Fear not; I will never buy another ticket.

Nun, im Jahr 1969 war ich zarte sieben Jahre alt, arbeitete also noch nicht an der Volksoper. Kein Mensch wird je rekonstruieren können, warum der arme Herr F. auf so unsanfte Weise seine Karten einbüßte – und ob sich die Geschichte überhaupt an der Volksoper zugetragen hat, die im Sommer ja bekanntlich geschlossen hat. Ich konnte dem nach 45 Jahren noch Hasserfüllten nur empfehlen, den Weg der Vergebung einzuschlagen.

Und die Bitte um Vergebung richte ich bei dieser Gelegenheit auch gleich an meine Leserschaft, sollte das bisher Konsumierte Ihnen so gar nicht zusagen. Geben Sie mir eine neue Chance mit dem nächsten Kapitel!

*Nur nebenbei möchte ich den Kalauer erwähnen, dass die Schuld an Tristans ableben dem Schock über »Isoldes liebestöter« zuzuschreiben sei.

*Alina Holender wurde ein paar Jahre nach meiner Tochter gleichen Namens geboren. Der Direktor aber rügte mich unter souveräner Verachtung der Chronologie: »Sie rauben mir die Namen meiner Kinder!«

*Wienerisch für Flop.

*Ich kann ja mit diesem Begriff, der – wohl von »Astronomie« abgeleitet – so etwas wie »Magenkunde« bedeuten muss, eigentlich nichts anfangen.