Читать книгу Der Ring der Niedersachsen - Cornelia Kuhnert, Bodo Dringenberg - Страница 8

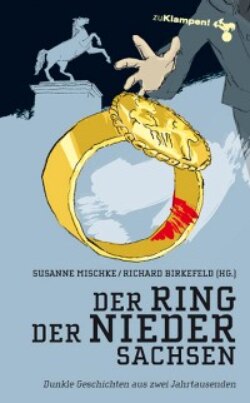

Anulus mundi

Оглавление9 n. Chr. Das römische Reich unter dem Princeps Augustus, dem ersten Alleinherrscher nach der Republik, dehnt sich weiter aus, Provinzen werden dazugewonnen, verwaltet, Aufstände niedergeschlagen. Im Norden wird versucht, den Einfluss zu festigen bis an die Albis, die Elbe. Die Flüsse entlang, Lippe, Weser und vermutlich auch an der Lagina, Leine, stehen Legionäre in Lagern und Kastellen. Doch es regt sich Widerstand, nicht nur in den eroberten Provinzen, auch in den eigenen Reihen.

Verlorene Schlachten werden von offiziellen Geschichtsschreibern gern der Unfähigkeit der Befehlshaber zugeschrieben, doch ist dies wirklich immer die Ursache?

Schneidet den Faden durch, Ihr Parzen!

Geh’, Privatus, du kannst mir nicht mehr helfen, versuche dich zu retten. Nimm die restlichen Männer und flieh! Ach, in den Triumph wollte ich euch führen, den Tod habe ich euch gebracht. Den Tod, der mir gebührt, der nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Parzen, zerschneidet endlich den Faden, es schmerzt, nein, nicht die Schwertwunde im Bauch, das Wissen, dass ich versagt habe. Alles ist verloren, unser Plan gescheitert, er hat gesiegt. Oh, ihr Götter, so seid ihr mit ihm, nicht mit mir.

Was sagst du, Privatus? Bist du noch immer hier? Ich kann dich nicht verstehen, es rauscht in meinen Ohren. Weine nicht, ich musste es tun. Privatus, mein treuer Sklave, erfülle mir diesen letzten Wunsch, nimm den Unglücksring, wirf ihn in den Fluss oder vergrabe ihn auf der Insel der Fährmänner.

Ich habe versagt. Sie brennen, sie morden, sie zerstören. Verrat im Verrat.

Lange scheint es zu dauern, bis Morpheus mich holt, für immer. Bist du noch immer da, Privatus, nun denn, so reiche mir einen letzten Becher Wein. Hilf mir, ihn an die Lippen zu führen, meine Hand will mir nicht mehr gehorchen. Oh, es tut gut zu spüren, wie dieser Nektar die Kehle hinunterläuft. Was sagst du, der Blonde ist im Blutrausch? Er wird nicht lange Freude an seinem Siege haben, Tiberius sagte schon damals, sie würden sich gegenseitig zerfleischen, wir bräuchten nicht viel zu investieren. Er wird recht behalten! Tiberius, guter Freund, mit dem ich zum ersten Mal dieses Land betrat, weiter im Süden, damals, vor nunmehr vierundzwanzig Jahren. Seltsam, wie klar die Bilder sind, obwohl mir die Kräfte schwinden.

Wild war das Land, in das wir kamen, wie auch die Bewohner. Tiberius hatte den Oberbefehl, ich kommandierte eine Legion, meine Legion – die heute untergegangen ist. Immer wieder waren die Stämme in römisches Gebiet eingefallen, hatten gemordet, geplündert, zerstört, Verbündete und Bundesgenossen vertrieben. Rom musste handeln, so sah ich das auch. Von Gallien aus zogen wir am Rand der Alpes entlang, bis zu den Quellen der Danubis. Wir unterwarfen sechsundvierzig Stämme. Die ersten hatten sich zum Kampf gestellt. Ich liebte den Kampf, den Rausch, hervorgerufen durch den Gleichschritt von Tausenden von Füßen, schneller werdend, gemischt mit dem Klirren der Waffen, dem Angriffsschrei der Legionäre. Ich liebte es zu sehen, wie die wilden, ungeordneten Horden der Barbaren sich lichteten, wie sie fielen, wie sie flohen; die stolzen Gesichter meiner Männer. Ich fand, Augustus’ Befehl, so viele wie möglich zu töten, Dörfer zu verwüsten, verbrannte Erde zu hinterlassen, damit sie sich nie wieder gegen Rom erhöben, damit sie keine Kinder hätten, die Rache nehmen könnten, war genau richtig. Ich lebte diesen Befehl. Tiberius tat es nicht. Er schlug die Schlachten, die notwendig waren, schlug sie ruhig und besonnen, siegte. Dann verhandelte er. Er schloss Verträge, nahm vornehme Geiseln, schickte sie nach Rom, zu Augustus, verpflichtete die Jugend, im römischen Heer zu dienen. Er hatte Erfolg. Die meisten der sechsundvierzig Stämme unterwarfen sich kampflos.

Wir lagerten am Lacus Brigantinus1. Es war ein schöner Sommer in jenem Jahr, warm, mild, grün lag das Land vor uns, das wir eroberten. Dieses Grün … Ich mochte das Land. Wie jeden Abend bauten die Männer ein Lager, hoben den Graben aus, schütteten den Wall auf, setzten Palisaden darauf. Einige tränkten die Pferde und Maultiere, andere sprangen in das klare Wasser, um sich nach dem Marsch zu erfrischen, doch immer auf der Hut, man konnte den Einheimischen nicht trauen, in jedem Wald, in jedem Tal konnten sie sich verstecken. Indes, wir waren unbesiegbar, dies Gefühl erfüllte mich.

Am Abend saßen wir vor unserem Zelt am Feuer, buken Brot wie unsere Männer, aßen das Wildbret, das dieses Land so großzügig feilbot. Dann zogen wir uns zurück, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Tiberius war akribisch, plante genau, überließ nichts dem Zufall. Ah, Tiberius, guter alter Freund. Wir tranken Wein, und ich wurde streitlustig. »Meine Männer sind unruhig, sie wollen kämpfen, nicht verhandeln, sie wollen Beute machen, wollen Frauen«, sagte ich.

»So können deine Männer ab morgen mit den Landvermessern gehen und unsere Straßen bauen«, erwiderte Tiberius, »dann sind sie beschäftigt.«

»Komm, alter Kumpel, du weißt doch, was Augustus will. Wir sollen das Land erobern, den Leuten hier eine Lektion erteilen.«

»Ich weiß, was Augustus will: Macht. Macht über Rom, über uns, über die Welt. Ja, du hast recht, wenn es nach ihm ginge, würden wir hier alle totschlagen, ein paar nach Rom bringen als Sklaven, die schönsten für ihn. Die kann er dann quälen.«

Gute Götter! Tiberius als Stiefsohn des Augustus sprach solche Worte. »Er hat Frieden gebracht, die ›Pax Romana‹, den Bürgerkrieg beendet. Nie ging es uns besser als jetzt!«

»Ach, Publius, was weißt du schon. Uns mag es gutgehen, dir, weil du aus einer angesehenen Familie stammst, mir, weil ich das Pech hatte, dass er meine Mutter wollte. Hast du die Verbrechen vergessen, mit denen er an die Macht kam? Mit dem Schwert in die Curie zu gehen und die Senatoren zu zwingen, ihn zum Konsul zu machen, ist das eine friedliche Tat? Die Morde, die er beging in Perusia, die Vertreibungen der Bauern von ihren Höfen, um Land für seine Veteranen zu erhalten? Nein, er ist kalt, er ist grausam, ich kenne ihn.«

»Du bist betrunken, Tiberius!«

»Ja, ich bin betrunken, ich habe vor, noch mehr zu trinken. Wenn ich darüber nachdenke, ist es nur im Trunk zu ertragen.«

»Warum dienst du ihm dann?«

»Natürlich müssen unsere Grenzen geschützt werden. Und ich mag das Leben als Feldherr, fern von den Intrigen in Rom. Ich will die Völker nicht ausrotten, ich will sie durch die Vorzüge römischer Kultur an uns binden. Schau dir doch diese Dörfer hier an. Wer einmal eine römische Stadt gesehen, wer ohne Hunger und ohne zu frieren über den Winter kam, der wird sich nicht nach den tristen, kalten, schmutzigen Hütten zurücksehnen. Das ist meine Richtung, so kann ich Rom dienen, das Reich vergrößern, Freunde und Bundesgenossen zählen allemal mehr als Feinde. Erschlägst du hundert von ihnen, wachsen tausend nach. Das gilt in der Außen- wie in der Innenpolitik. Ich diene Rom, nicht Augustus. Ich diene der Res Publica, nicht dem Principat. Und das solltest du auch tun!«

Der Republik. Ich sprang auf, der Wein und die Worte rauschten in meinen Ohren. »Tiberius! Das ist Verrat! Willst du wieder Bürgerkrieg?« Ich war nahe daran, mein Schwert zu ziehen.

Tiberius blieb ruhig sitzen. »Mäßige dich! Oder soll das ganze Lager mithören? Nein, Publius, ohne Legionen wird der politische Wechsel geschehen. Der Widerstand formiert sich in Augustus’ eigenem Haus.«

Nur ein Familienzwist, versuchte ich mich zu beruhigen. Und in der Erfüllung seiner Aufgaben war Tiberius hervorragend. Kein Verräter also. »Du lehnst dich gegen den Stiefvater auf. Hast du ihm nicht verziehen, dass er damals das Herz deiner Mutter gewann, die seinetwegen deinen Vater verließ? Das ist kindisch, Tiberius, und das weißt du.«

Er antwortete mit einem Blick, den ich noch jetzt spüre. Tief, auf mich und doch nach innen gerichtet, wie der Blick einer Götterstatue. »Du weißt nichts«, sagte er langsam, »nichts, nun, woher auch, Marcella merkte nichts davon.«

»Lass Marcella aus dem Spiel!« Vipsania Marcella, Großnichte des Princeps, meine Frau. Schwester der Gattin des Tiberius, und wo diese schön und klug und anschmiegsam war, erging sich Marcella in Missgunst und Spott, ein Biest. Sie empfand sich als hoch über mir stehend, die Heirat mit mir als Katastrophe. Mir gab sie die Schuld, nicht dem Princeps, der dies angeordnet. »Was sollte ich wissen?«, zwang ich meine Aufmerksamkeit zu Tiberius zurück.

Wieder dieser eindringliche Blick. »Der Princeps ist ein kalter, berechnender Verbrecher, an den Menschen wie am Staat. Du denkst, er gewann meine Mutter? Nein, er nahm sie, er lockte sie mit Versprechungen, er kaufte sie unserem Vater ab. Kein Mensch ist unglücklicher als sie. Er mag keine Frauen. Julia ist nicht seine Tochter, nicht umsonst verstieß er Scribonia sofort nach der Niederkunft. Meine Mutter nahm er, weil er den Namen brauchte, die Verbindung mit den Claudiern, geschlafen hat er mit ihr nie. Jungen liebt er, nicht einmal Männer. Er genießt die Macht über sie. Was meinst du, was er mit den Geiseln macht, die wir ihm schicken? Je vornehmer, desto besser, die Unterwerfung ist total. Wer nicht mitmacht, stirbt, wer nicht für ihn ist, steht gegen ihn.«

Ich glaubte ihm nicht, wollte ihm nicht glauben, zu ungeheuerlich war das Gehörte. Ich schlug ihm auf die Schulter, sagte: »Tiberius, alter Freund, der Wein verwirrt dir die Sinne. Das ist Sklavenklatsch.«

Tiberius schüttelte den Kopf, trank seinen Becher leer und erhob sich. »Leg dich schlafen, Publius, wir ziehen morgen weiter.«

Zwei Jahre später das Konsulat mit Tiberius. Konsul, der Gipfel der Macht. Und doch machtlos, fand Tiberius, genauso wie der Senat, ein Haufen eitler Panegyriker, ein jeder Wachs in den Händen des Augustus mit Hilfe von Zuwendungen, Bestechungen, Posten. Ließ er jemanden fallen, sahen die anderen, wie tief er fiel – sagte Tiberius. Der Senat eine Farce. Das Konsulat auch. Die fähigen Köpfe, die er brauchte, beschäftige Augustus anderswo, in den Provinzen, als Heerführer.

Nein, widersprach ich, die Entscheidungen des Princeps’ Augustus seien immerhin getragen von Erfahrung, Wissen und Zielstrebigkeit. Legitim sei es, Querdenker aus dem Senat zu entfernen. Nie würde man zu einem Konsens kommen, wenn zu viele individuelle, zu wenig dem Gemeinnutz geltende Ziele von den Senatoren verfolgt würden. Einer müsse letztendlich die Entscheidung treffen, sonst verfiele das Reich wieder in Chaos. Bei einem müssten die Fäden zusammenlaufen, und das könnten nicht die Konsuln sein, gewählt für ein Jahr. Kontinuität sei, was das Reich brauche.

Gewählt, ha! Die Zeiten seien vorbei, da die Konsuln gewählt würden, rief Tiberius, und trank meinen Wein. Ach, die Stunden, die wir im Garten meines Hauses saßen, diskutierten, stritten, uns austauschten, ohne uns zu fürchten. Marcella, meine Gattin, betrachtete den Gast mit Argwohn. Er sei nicht loyal, ließ sie verlauten, alten Traditionen verhaftet, er sei kein würdiger Stiefsohn unseres so wohltätigen Vaters des Vaterlandes. Genau wie sein Bruder, Drusus. Sprach sie, warf mir einen eisigen Blick zu, bevor sie sich in ihre Gemächer zurückzog, in die ich ihr nicht folgen durfte.

Ich war nicht traurig darum. Um so mehr genoss ich die langen Abende mit dem Freund, im Triklinium, im Garten, in den Bädern. Tiberius, menschenscheu und introvertiert, öffnete sich mir, vertraute mir, wir stritten, wir scherzten, wir lachten. Es war eine schöne Zeit.

Tiberius bereitete einen weiteren Feldzug gegen die Barbaren des Nordens vor. Augustus wollte eine neue Provinz, wollte die dauernden Angriffe der dortigen Stämme ein für alle Mal unterbinden, wollte Zugang zum Nordmeer, zu den Bernsteinküsten. So zogen sie aus, Drusus eroberte von Westen her das neue Gebiet, Tiberius von Süden. Später fiel Drusus vom Pferd und starb – an einer entzündeten Wunde, hieß es. Drusus war Anhänger der Republik gewesen.

Tiberius übernahm sein Kommando. Und wieder, im Gegensatz zu Drusus, agierte er mehr mit Verträgen als mit Schwertern. Erfolgreich, wenige unserer Männer ließen ihr Leben, und in der Provinz entstanden Straßen, Lager, Städte. Die Einheimischen begannen, sich an das neue Leben zu gewöhnen. Tiberius schrieb Briefe, berichtete mir von den Fortschritten, doch war er vorsichtig, nicht zu viel durfte man in der Korrespondenz verraten. Ich wurde nach Africa geschickt, ein heißes Land, ich mag es nicht. Ich beneidete Tiberius um sein Kommando im hohen Norden, in den wilden Wäldern, dem grünen, wasserreichen Land.

Dann Syrien. Auch dort war es heiß, trocken, gelb die Vegetation. Doch die Städte waren schön, alte Kultur, jeglicher Luxus vorhanden. Ich war fauler geworden mit den Jahren, runder, ohnehin nicht groß gewachsen, sah ich dick aus. Sagte Marcella. Sie liebte das Leben in Syrien, ging voll in der Gesellschaft auf, klatschte mit den Weibern der örtlichen Würdenträger. Ich verhandelte mit ihren Männern, allesamt korrupt. Wer Handel treiben wollte, musste sich das erkaufen, tat er es nicht, sanken seine Schiffe, wurden seine Karawanen überfallen, seine Güter gestohlen, Sklaven und Tiere ermordet. Wer einen Posten im örtlichen Magistrat bekleiden wollte, zahlte, und war er im Amt, ließ er sich bezahlen. Ich räumte auf mit der Korruption, setzte die örtlichen Magistrate ab und neue ein, übernahm viele Prozesse selbst, obwohl dies eigentlich in die Zuständigkeit der Provinzbeamten fiel. Ich konfiszierte unrechtmäßig erworbenes Vermögen, war gnädig gegen solche, die sich gegen Willkür gewehrt hatten. Langsam setzte sich das Rechtsempfinden wieder durch. Sehr langsam. Aber der Princeps war zufrieden mit mir, viel Geld floss in die Kassen Roms.

Natürlich gab es Aufstände, besonders durch die Judäer, nichts Unerwartetes. Fast jeder Statthalter hier hatte mit diesem Problem zu kämpfen. Ich schlug die Aufstände nieder, mit aller Härte, ganz dem Befehl des Princeps entsprechend. Doch die Überlebenden fanden neue Mitstreiter. Verbrannte Häuser, verwüstete Höfe, tote Menschen waren die Folge. Schlug ich einen Aufstand nieder, erstand an drei Stellen ein anderer, wurden römische Bürger ermordet.

Ich änderte meine Taktik auf Rat des Tiberius, mit dem ich in regem Briefverkehr stand. So schloss ich Verträge mit den aufständischen Völkerschaften. Ich ließ die Legionen in ihren Lagern, setzte romtreue örtliche Fürsten ein, unterstützte sie mit Geld. Ich hatte Erfolg, aber es kostete Kraft. Syrien ist eine schwierige Provinz.

Doch der Princeps war zufrieden. Nur Marcella nicht. Obwohl Antiochia, wo ich meinen Sitz hatte, eine schöne, kulturvolle Stadt war, wurde Marcella immer unzufriedener.

»Was soll ich noch erreichen?«, wehrte ich mich, als sie wieder einmal keifte und zankte. »Ich war Konsul, jetzt bin ich Prokonsul. Ich verwalte eine der schwierigsten Provinzen des Reiches, ich bin anerkannt, wir verkehren mit dem Princeps, sein Stiefsohn ist mein bester Freund. Was also kann ich noch erreichen?«

»Du bist keineswegs anerkannt«, zischte sie, »die Damen machen sich lustig über dich, dick und plump mit Doppelkinn, wie du bist. Du kleidest dich wie ein Prolet, nicht wie ein Repräsentant des römischen Reiches! Und sieh’ dir unseren Sohn an, er kommt ganz nach dir.«

Ich atmete tief durch, verdrehte die Augen, es war mein Schutz gegen ihre Angriffe. Ich kleidete mich, wie ein Römer sich kleiden sollte, in Toga, mit einfacher Tunika als Untergewand. Wie Augustus es wollte und selbst tat. Die Diskussion kannte ich zur Genüge, doch war es hier schlimmer als in Rom. In Syrien schmückten sich die reichen Männer mit feinsten, goldbestickten Gewändern, legten sich Gold um Hals und Arme, nicht meine Welt. Aber Marcellas. Und noch immer trafen mich die Worte, wie sie es beabsichtigte. Doch nie tat ich ihr den Gefallen, laut zu werden, sie gar zu schlagen, meine Waffe war die Ruhe. Es brachte sie zur Weißglut. »Seit wann ist das Aussehen relevant für das, was man im Staate leistet?«

»Du, und leisten? Weißt du eigentlich, warum du Konsul geworden bist? Nur weil ich es bei Augustus erbeten habe, nur mir zu Gefallen, um die Schmach, die er mir damals antat, als er mich mit dir verheiratete, zu mildern!«

Das traf mich unvorbereitet. »Du missgünstige Ziege, lass dein Meckern. Nicht mehr jung und frisch bist du selbst, trotz aller Salben und Badeessenzen und Schminke, die du auf deinem faltigen Gesicht verteilst. So lass dich doch scheiden von mir, mit oder ohne des Augustus’ Zustimmung, lebe dein eigenes Leben, fern von meinem unverhältnismäßigen Haushalt. Geh, wohin du willst, wohin er dich gehen lässt, doch weiter als in seinen Palast wird das nicht sein, wo du, wie viele andere vor dir, in Ungnade versteckt wirst.« Nie hatte ich es ausgesprochen, was mir schon so oft auf der Zunge gelegen hatte, aus Respekt vor ihrem Großonkel Augustus, auch aus Angst vor Konsequenzen? Und doch, jetzt war es gesagt, und ich atmete frei wie nicht mehr seit meinen Jugendtagen. Die Worte hingen in der Luft, in dem Atrium der Privatgemächer im Statthalterpalast, und die Worte wollten nicht durch die kleine Öffnung im Dach entschwinden. Einen Moment stand die Zeit still, während Marcella mich fassungslos anstarrte, den Mund halb geöffnet, wie ein zurückgebliebenes Kind. Dann verzerrten sich ihre Züge vor Hass. Die Schande der Scheidung, denn das war es in den Augen des Augustus, würde sie nicht auf sich nehmen, das erkannte ich jetzt. Sie warf den Kopf zurück und ging.

Marcella mied mich seit jenem Vorfall, kein persönliches Wort wurde gesprochen. Ich sah sie nur zu offiziellen Anlässen, wenn sie an meiner Seite Rom repräsentieren musste. Ich war wie befreit. Die Provinz lag ruhig dank meiner Anstrengungen, ich konnte mich auf die Verwaltung, auf die Durchsetzung des Rechtes konzentrieren. Ich konnte das Leben genießen, das, was ich erreicht hatte, ich, nicht der Name meiner Frau. So gab ich mich dem Luxus des syrischen Lebens hin, nahm ihn als Lohn für meine Verdienste. Die Gastmahle der örtlichen Würdenträger waren grandios, die Speisen erlesen, der Wein schwer und zu Kopfe steigend. Er regte zu Diskussionen an, bei Symposien deuteten wir die Welt. Platon und Pythagoras, Epikur und Euripides, es war eine reine Freude. Dichter traten auf und rezitierten ihre Werke, in griechischer Sprache, griechische Gedanken, ich hielt dagegen mit Auszügen aus dem neuen, noch nicht veröffentlichten Werke meines Freundes Ovidius Naso, den ›Metamorphosen‹, einer Darstellung und Deutung der griechischen und römischen Geschichte. Humorvoll und tiefgründig ist die Arbeit, mit vielen Anspielungen, die selbst ich noch nicht in ihrer Bedeutung erfasst hatte. Man war angemessen beeindruckt, besonders eine junge Frau, Phyllis, Tochter des Bürgermeisters von Antiochia, Priesterin des Apollon.

Phyllis. Sie war die Erfüllung meines Lebens. Jung, zierlich, schön, schöner als jede Statue der Venus. Augen, so dunkel und tief wie eine Schlucht in der Nacht, mit langen dunklen Wimpern, die sie nie züchtig senkte. Ihre Stimme melodisch, doch allzu selten hörte man sie, Phyllis war eine stille Person. Ich eroberte sie mit Nasos Werken. Guter alter Naso, du brachtest uns kein Glück.

Ich besuchte sie, löste ihr langes schwarzes Haar, erfreute mich mit ihr an der Liebe. Oh, nicht dass ich mich in all den Jahren zurückgehalten hätte, doch selten war das Herz involviert, eher die Sinne, die Lust. Phyllis nahm mein Herz und meine Seele. Phyllis beherrschte meine Gedanken, meine Schritte, mein Tun. Nach Rom wollte ich sie mitnehmen, ihr ein Haus kaufen, sie mit Dichtern bekanntmachen, selbst sollte sie schreiben, denn das konnte sie, ich wollte sie immer in meiner Nähe, an meiner Seite wissen.

Sie lehnte ab. Sie liebe mich, beteuerte sie, doch sie fühle sich Apollon verbunden, seinem Heiligtum hier in der Provinz.

Es gäbe auch anderswo Apollon-Heiligtümer, hielt ich dagegen, und wo es noch keine gab, würden wir sie aufbauen. Es bestand die Möglichkeit, dass ich in die neue nördliche Provinz gesandt werden würde, sagte ich, und ob es sie nicht locke, dort ein Heiligtum für die Barbaren zu schaffen, ihnen den Kult des Apollon nahezubringen, den Wettstreit mit den dortigen Göttern und deren Priesterinnen aufzunehmen, die einst dem Drusus den Untergang vorhergesagt hatten?

Phyllis zögerte, bat sich Bedenkzeit aus. Oh Phyllis, meine Glaphyra, meine Kleopatra – meine Kassandra.

Sie wollte den Gott befragen in dieser Sache. Voller Neugier und Ungeduld überredete ich sie, dabei sein zu dürfen. So begleitete ich sie in den Tempel, in das Allerheiligste, nur weil ich Statthalter war, durfte ich hinein. Phyllis setzte sich auf einen kleinen Dreifuß, entzündete Weihrauch und anderes Räucherwerk, atmete tief die Rauchschwaden ein. Mir wurde schwindelig von dem Dunst, seltsam leicht der Kopf, Bilder jagten hindurch, die ich nicht fassen konnte. Phyllis auf ihrem Schemel wiegte sich vor und zurück und sang leise in einer mir unbekannten Sprache. Ihre Augen waren geschlossen, das Antlitz bleich, der Körper gespannt. Ich bin eingeweiht in die Mysterien von Eleusis, ich weiß, was die Dämpfe bewirken, ich weiß, wie ein Orakel funktioniert. Was jetzt jedoch folgte, war beängstigend. Phyllis’ Körper bog sich wie ein gespannter Bogen, sie riss die Augen auf, die ins Leere blickten, sie krümmte sich unter gutturalen Lauten, wie von der Heiligen Krankheit gepeinigt. Schaum trat ihr vor den Mund, »anulus«, schrie sie, und noch einmal »anulus!«. Dann fiel sie vom Dreifuß und blieb regungslos liegen. Die Stille war unheimlich.

Ich sprang zu ihr, Venus sei Dank, sie atmete. Ich hob sie auf, den leichten, zierlichen Körper, und trug sie in ihr Gemach, in dem sie mir zuvor noch Worte der Liebe ins Ohr geraunt hatte, bettete sie auf die Liegestatt, zerwühlt von unseren Körpern, und rief einen Sklaven, Hilfe zu holen. Kurz darauf betrat ein Priester den Raum. Er hob Phyllis’ Augenlid, fühlte den Puls, nickte und schickte mich fort. Ihr Zustand sei nicht beunruhigend.

Am Tage darauf kam ich nach einer Zeremonie zurück in meine Privatgemächer, müde, abgespannt, besorgt wegen Phyllis. Die Zeremonie hatte mich nicht mit Freude erfüllt, in einem Tempel des Divi Filius, wie Augustus sich nannte, waren von den Einheimischen Opfer dargebracht worden. Tempel und Opfer für einen lebenden Mann, den sie als Gott verehrten! Der nichts dagegen unternahm. Unglaublich!

Eine Sklavin kam mir entgegen, ich hätte einen Gast, sagte sie, im Empfangsraum würde ich erwartet. Dort saß Phyllis, Marcella ihr gegenüber, auf dem Tisch stand Wein. Die Frauen schwiegen. »Dein Besuch«, sagte Marcella und erhob sich, stellte die Weinkaraffe auf das Tablett, die Becher dazu, winkte der Sklavin, es hinauszutragen. In ihren Augen stand Triumph. Warum Triumph?

Phyllis sah klein und verletzlich aus, bleich. Wohl Marcellas wegen. Egal. Nie war sie zu mir gekommen, immer hatte ich sie besucht, brauchte sie mich? Ich trat zu ihr, nahm ihre Hände, die eiskalt waren. Sie entzog sie mir. »Publius«, sagte sie, »nicht hier, nicht jetzt. Ich kam, dich zu warnen.«

»Wovor?«

»Apollons Botschaft war nicht klar, ich kann sie nicht richtig deuten. Und doch war sie mächtig, so mächtig, dass ich sie nicht ertragen konnte. Ich weiß nur eines, folge nicht deinem Plan, denn er wird dich vernichten. Nimm keine Geschenke, denn sie werden die Welt ins Unglück stürzen.«

Ich hörte nicht zu, ich hatte Wichtigeres im Sinn. »Phyllis, wirst du mit mir kommen, wenn meine Zeit hier abgelaufen ist? Du weißt, es sind nur noch ein paar Monate.«

Sie stand auf, schenkte mir ein schwaches Lächeln. »So Apollon will. Ich werde nach dir schicken lassen, wenn es mir besser geht.«

»Phyllis!«

Zwei Tage später war sie tot. Marcella triumphierte.

Nicht lange. Ich konnte sie nicht mehr ertragen, machte sie – zu Recht oder zu Unrecht – verantwortlich für Phyllis’ Tod. Ich verkündete die Scheidung, und sie, die stolze Tochter Agrippas, die Großnichte des Augustus, brach weinend zusammen. Ich hatte nie realisiert, wie sehr der Princeps die Mitglieder seiner Familie unter Druck setzte. Doch Marcella fing sich schnell, funkelte mich mit hasserfüllten Augen an. »Überlege diesen Schritt gut! Deine politische Karriere wird vorbei sein ohne mich.«

»Nein, dein gutes Leben wird vorbei sein, ich glaube nicht, dass Augustus die Anwendung von Gift gutheißt.«

»Er heißt es nicht gut, wenn Angehörige seiner Familie offen Affären haben, so offen, dass die ganze Stadt davon weiß. Und damit nicht genug, mitnehmen wolltest du sie, sie lebenslang zu deiner Mätresse machen, eine Priesterin des Apollon, des Gottes, der dem Princeps am nächsten steht! Du Dummkopf! Ich habe dich gerettet, und du sprichst die Scheidung aus!«

Ich ließ mich nicht erweichen, blieb bei meiner Entscheiung. In jenen Tagen war mir egal, ob meine Karriere beendet war oder nicht. Sie begann zu flehen, verlor den letzten Rest an Würde. Angewidert ging ich.

Wenige Tage später war auch sie tot. Sie starb qualvoll, geschüttelt von Krämpfen, nichts konnte sie bei sich behalten. Der Arzt diagnostizierte Sonnenstich. Ich habe nie herausgefunden, ob es wirklich die östliche Sonne war, die ihrem Leben ein Ende setzte, oder ob sie sich selbst vergiftet hatte – mit eben jener Substanz, die sie Phyllis verabreicht hatte? Vielleicht starb sie auch an verdorbenen Lebensmitteln.

Marcellas Trauerzug in Antiochia zog am Tempel des Divi Filius vorbei, wieder wurden Augustus Opfer gebracht, laut von den Klageweibern der Tod seiner Großnichte beweint. Eine Farce!

Gedanken, die ich sonst nie gedacht, stahlen sich in meinen Kopf, Dinge, die Tiberius einst gesagt, die ich immer abgelehnt hatte. Augustus als Gott verehrt, war das richtig? Seine Macht über Menschen so absolut, dass sie, um nicht in Ungnade zu fallen, zu Mord und Selbstmord Zuflucht nahmen? Sein Wort als das einzig gültige, der Senat nur ein Zugeständnis an alte Zeiten? Ein einziger Mann an der Spitze anstelle eines Gremiums, geführt von zwei Konsuln, die sich gegenseitig im Zaume hielten? Gerne hätte ich mit Tiberius darüber gesprochen, doch der war in ein freiwilliges Exil gegangen, nach Rhodos, und beschäftigte sich mit Philosophie. Wirklich freiwillig? Meine Frage danach hatte er nicht beantwortet, das war Antwort genug. So hielten wir die Briefe, die wir uns schrieben, unverfänglich, wie geht es dir, was machst du, politische Gedanken zu äußern, vermieden wir.

Zurück in Rom, wurde ich gleich am Tage nach meiner Ankunft zu Augustus zitiert. Der erste Mann im Staate, der Divi Filius, ha, kam mir entgegen, reichte mir beide Hände, geleitete mich zur Besucherkline. Dann schritt er leicht hinkend, wie er es immer tat wegen seines Hüftschadens, zu der seinen, ließ mir Wein und Häppchen servieren, alles gute Qualität, aber nicht erlesen. Bedacht auf die alten Sitten, doch ja nicht zuviel Luxus zeigen.

»Quinctilius Varus«, sagte Augustus und hob die Mundwinkel zu einem Lächeln, die Augen aber blickten kalt. »Quinctilius Varus, es ist mir ein Anliegen, dir persönlich zu danken, bevor ich es offiziell im Senat tue. Du hast wieder einmal bewiesen, dass ich, dass Rom sich auf dich verlassen kann. Deine Arbeit in Syrien war hervorragend, dein Nachfolger wird es leicht haben.« Er hob seinen Becher, prostete mir zu. »Bei Apollon, ich kann gar nicht sagen, wie sehr es mich beruhigt, fähige Männer wie dich in Roms Reihen zu wissen. Indes«, seine Augen wurden schmal, die Stimme schneidend, »indes, auch solche Männer machen manchmal Fehler. Verstehe mich nicht falsch, mein guter Quinctilius, aber dir ist bekannt, dass unsere Familie als Vorbild für das Volk zu gelten hat. Du weißt, wovon ich spreche. Und dann noch der frühe Tod Marcellas, meiner Großnichte, ich kann nur hoffen, dass kein Gerede entsteht. Um dem vorzubeugen und als Dank für deine großartigen Leistungen in meiner Provinz, wirst du Claudia Pulchra heiraten, sie wurde vor kurzem Witwe.« Er stieg von seiner Kline, reichte mir die Hand, die Audienz war beendet.

Ich atmete auf, es gab Schlimmeres als Claudia Pulchra.

Ich hatte mich darauf gefreut, in Rom alte Freunde zu treffen, auf dem Forum zu wandeln, im Senat zu sitzen. Doch Rom war anders geworden. Auf dem Forum, wo früher fröhlich geschwatzt worden war, wo sich Aristokraten mit dem Volk trafen, Ausländer mit Händlern feilschten und Händler alle übervorteilten, wo jeder jedem das neueste Gerücht, den neuesten Skandal erzählt und alle sich lautstark lustig gemacht hatten über die Mächtigen, hier herrschte – ja, es war nicht anders zu beschreiben – Angst. Noch immer wurde gefeilscht, oh ja, noch immer geredet, doch über Belanglosigkeiten. Schnitt einer ein politisches Thema an, senkte er die Stimme, »schsch«, machten die anderen und sahen sich um. Das Lachen klang falsch und gekünstelt, die fröhlichen Fältchen um die Augen meiner Mitbürger waren Sorgenfalten gewichen.

Im Senat nicht viel anders. Panegyriker, Schmeichelredner, stiegen hoch und höher, Kritiker, so es sie noch gegeben hatte, waren verschwunden. Ich fragte nach Mitsenatoren, Dichtern, Denkern, sie waren fort, verstummt, tot. Niemand wusste genau, was ihnen passiert war, viele aber hatten eine Theorie, die sie nicht öffentlich äußerten. Julia, die Tochter des Princeps und Exfrau des Tiberius, denn er war zur Scheidung gedrängt worden, war verbannt worden. »Wegen sittlicher Verfehlungen«, ließ der Vater verkünden und etliche ihrer ›Liebhaber‹ hinrichten. Sittliche Verfehlungen, ha!

Meine neue Gattin Claudia Pulchra war eine nicht mehr ganz junge, aber ihrem Namen Ehre machende Dame, sie war wirklich schön anzusehen. Dunkle Augen, dunkle Haare, dunkle Wimpern, fast gemahnte sie mich an Phyllis, doch nein, ich schob diesen Gedanken von mir. Pulchra war selbstbewusst, gut gebildet, und, im Gegensatz zu Marcella, nicht unglücklich, an meiner Seite zu stehen. Repräsentationspflichten erledigte sie hervorragend, war eine ausgezeichnete Gastgeberin, verstand sich auf Konversation. Eine perfekte Ehegattin, könnte man meinen. Gleich zu Beginn unserer Ehe hatte sie mir klargemacht, dass sie nicht beabsichtigte, ihre gewohnten Lebensweisen aufzugeben, das hieß, ihre Freundinnen, mit denen sie in die Thermen und ins Theater ging, und ihre Liebhaber. Ich hatte nichts dagegen, solange sie es geheim hielt und Augustus nicht auf uns aufmerksam wurde.

Tiberius kam zurück von Rhodos, gerufen von Augustus, der ihn brauchte, und ich freute mich auf die Gespräche mit ihm. Doch Tiberius war verändert, verbittert, verhärmt, sprach wenig. Ich verabredete mich mit ihm und Ovidius Naso, einem der wenigen übriggebliebenen kritischen Geister, einem Dichter, der sich seines Ruhmes wegen sicher fühlte. Relativ sicher. Denn er schlug vor, sich in einer Taverne in der Subura2 zu treffen, man könne nie wissen, sagte er, welcher der Sklaven zu Hause sich besonderer Zuwendungen erfreute. Von verschiedenen Seiten müssten wir kommen, allein, nicht ungefährlich in einem so düsteren Viertel. Ob er nicht übertreibe, fragte ich ihn, doch er schüttelte den Kopf. Nein, er übertreibe nicht. Es könne uns das Leben kosten, allein in die Subura zu gehen, meinte ich, man wisse doch, dass Überfälle an der Tagesordnung seien. Ob ich Angst hätte? Ja, sagte ich. Nun, ich müsste noch mehr Angst haben, wenn nicht bald etwas geschehe.

Ich willigte ein, Tiberius auch. Ich fühlte mich wie ein Jüngling, der etwas Verbotenes tut, als ich mich aus dem Hause stahl, angetan mit einem alten Kapuzenumhang, den ich einem Sklaven entwendet hatte.

Das Haus war eine Spelunke der übelsten Art, kaum erhellt von den flackernden Fackeln an der Wand, und doch konnte man die zerschlissenen Tuniken der Zecher sehen, die zotteligen Haare, die schwarzen Zähne, so sie noch vorhanden waren. Es stank nach Schweiß, schmutziger Kleidung und öligem Essen. An einem Tisch in einer Ecke entdeckte ich meine beiden Kameraden, unbehelligt und unbeachtet saßen sie da mit Bechern vor sich, man erkannte uns hier nicht. Hier trank das gemeine Volk von Rom, debattierte über den Ausgang der letzten Wagenrennen, stritt über die besten Lenker, die schnellsten Pferde. Dem Volk war es egal, ob Augustus seine Gegner verschwinden ließ, ob die Dichter Verse für oder gegen ihn schrieben, das Volk freute sich an Wagenrennen, Getreidezuwendungen, Spielen. Das Volk las die Ankündigungen an den Häuserwänden, die Erlasse des Princeps und nahm sie hin. Dem Volk war die politische Linie egal, solange es ihm gut ging. Und es ging ihm gut.

Naso machte es Spaß, sich unter das Volk zu mischen. Er wedelte die Mädchen, die sich immer wieder an uns heranmachten, weg wie lästige Fliegen, manchmal strich er einem über die rotgeschminkte Wange, bevor er sie davonschickte. Tiberius ignorierte die zumeist recht abgerissenen Damen vollständig, machte sich über den Wein her, der süß und süffig, aber schlechter Qualität war, wir würden es am nächsten Tage spüren. Doch ich genoss diesen Abend, und wir redeten und tranken, tranken und redeten.

»Tiberius«, sagte ich, »ich muss gestehen, das, was du damals sagtest, was ich nicht wahrhaben wollte, nehme nun auch ich wahr. Der Senat ist entmachtet, jede Opposition erstickt, wir leben unter einem Diktator. Wir sollten etwas tun. Du sagtest damals, es gäbe Widerstand, ich möchte mich dem anschließen.«

Naso strahlte. »Willkommen in unseren Reihen. Du bist genau der richtige für uns, hast Einfluss, kannst etwas erreichen. Mit einem wie dir wird es nicht mehr lange dauern, und wir haben wieder eine Republik.«

»Tiberius?«

Mein Freund starrte in seinen Becher, fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Endlich blickte er auf. »Was soll ich dir sagen, Publius, ich sehe keinen Sinn mehr im Widerstand. Er ist zu stark, unser Princeps. Julia, seine Tochter, meine Frau, hat er verbannt, weil sie ihn kritisierte. Das war ihre Verfehlung, nicht ihre Affären. Sie wusste zuviel, sie drohte, es bekanntzumachen. Ihre sogenannten Liebhaber – es waren Mitverschwörer – wurden hingerichtet oder vertrieben. Die Intelligenz Roms ist ausgelöscht oder umerzogen, selbst setzten wir wieder eine Republik durch, die Menschen wären nicht mehr reif dafür. Es ist leichter für die meisten, einem Mann zu gehorchen, ihm die Verantwortung zu überlassen, als selbstbestimmt für sich und das Volk zu handeln. Nein, Publius, ich habe mich von der Bewegung abgewandt, ich mache nicht mehr mit, zu viele meiner Freunde mussten sterben.«

»Aber Tiberius, du …« Ich konnte es nicht glauben, zu viel Hoffnung hatte ich in ihn gesetzt.

»Nein, Publius. Als ich im Exil war, hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Er hat mich gebrochen, ich gebe es zu, doch es gibt kein Zurück. Ich stehe nicht mehr gegen ihn – aber ich stehe auch nicht gegen euch. Wenn ich euch im Kleinen helfen kann, will ich es gerne tun. Doch ich werde mich nicht mehr aktiv beteiligen.«

»Was hat er mit dir gemacht, Tiberius, warum gingst du ins Exil?«

Tiberius schwieg, trank, schwieg. Dann hob er den Kopf. »Ich stand auf der Seite Julias. Wir wollten ihn stürzen. Er erfuhr davon, verbannte uns, verkündete in der Öffentlichkeit die Lüge von Julias Ehebrüchen, und dass ich mich quasi selbst exiliert hätte. Welch ein Blödsinn! Ich hätte mich ganz normal aus der Politik zurückziehen können, hätte ich das gewollt, hätte hierhin und dorthin reisen können, warum hätte ich mir selbst nur einen einzigen Platz erlauben sollen. Nein, er schickte mich ins Exil, ließ mich bewachen. Und ohne die Intervention meiner Mutter säße ich noch immer auf Rhodos.«

»Wie schrecklich muss es sein, nicht mehr über seine Schritte bestimmen zu können«, warf Naso ein.

»Ja, es gibt kaum schlimmeres, Naso, und ich wünsche keinem, diese Erfahrung machen zu müssen. Ich habe viel gelesen und nachgedacht, doch wenn du nicht anwenden kannst, was du denkst, wenn du keine Aufgabe hast, kein Ziel, raubt es dir den Verstand.«

»Wie hast du es geschafft, oder besser Livia, dass er dich zurückholte?« fragte ich.

»Er braucht mich. Er teilte mir mit – oh, ich kann mir vorstellen, wie er vor Wut die Fäuste ballte, als er das Schreiben diktierte –, dass, wenn ich schwor, mich nicht mehr gegen ihn und seine Regierung zu stellen, ich nach Rom zurückkehren und meine Ämter wieder aufnehmen könnte. Ich schwor. Ich werde meinen Schwur nicht brechen.«

»Traut er dir?«, fragte ich Tiberius.

»Nein«, sagte er. »Er traut mir nicht, und er mag mich nicht. Er würde mir nie seine wirklichen Pläne mitteilen, und was seine Agenten herausfinden, wird vor mir geheimgehalten. Aber er weiß, dass ich mich nicht gegen ihn stellen werde. Ein Schwur ist ein Schwur.«

»Hat er nicht selbst genug Schwüre gebrochen, gegen Caesar, Antonius, den Senat und den Staat?« Naso lehnte sich zurück.

»Ja«, sagte Tiberius, »das hat er. Aber er weiß, welchen Menschen er womit fesseln kann. Bei mir reicht ein Schwur.« Dann trank er seinen Becher leer, rief nach einem neuen Krug, trank und lauschte Naso und mir, die wir Pläne schmiedeten. Der Morgen graute schon, als wir die Taverne verließen. Gemeinsam torkelten wir aus der Subura, nicht mehr an Gefahren durch Banditen oder Spitzel denkend, trennten uns, schwankten nach Hause. Ich fiel auf meine Kline, voll von Wein und von Gedanken, die mich anregten wie lange nicht mehr. Auch ohne Tiberius’ aktive Hilfe würden wir die Res Publica wiederherstellen.

Wir trafen uns weiter im Geheimen, Tiberius war selten dabei, immer aber Naso, manchmal andere Dichter, ein paar Senatoren. Meistens verabredeten wir uns in Spelunken, selten wurde bei Gastmahlen, Lesungen, philosophischen Zirkeln über unser Vorhaben gesprochen. Wir waren uns sicher, der Umsturz musste mit Unterstützung der Legionen erfolgen, ohne diesen Rückhalt würden wir nichts ausrichten können. Der einzige, der als Feldherr Erfahrung hatte und auf ein weiteres Kommando hoffen durfte, war ich. Doch es tat sich nichts in dieser Beziehung. Ich ging in den Senat, machte Ferien in meiner Villa in Tibur, war ab und an geladen zu Festlichkeiten der principalen Familie, aber kein Kommando, keine Statthalterschaft, kein Amt wurde mir angetragen. Sprach ich Augustus darauf an, so antwortete er: »Das Reich liegt ruhig, das ist die Möglichkeit, andere Männer Erfahrung sammeln zu lassen, du solltest dich ausruhen, Quinctilius Varus.« Er war freundlich, aber distanziert, warf hin und wieder ein, dass Pulchra doch eine reizende Frau sei, wir sollten für mehr Nachwuchs sorgen. Ich habe einen Sohn und eine Tochter, entgegnete ich. Das sei lobenswert, aber nicht genug, Pulchra sei noch nicht zu alt, nur zu, Quinctilius, Söhne und Töchter braucht das Reich, so verkündete er. Er, der selbst nur eine Tochter hatte, und die wahrscheinlich nicht einmal selbst gezeugt.

Ich wurde unruhig. Ich wurde unleidlich. Ich suchte mir eine Geliebte. Die Affäre mit der Gattin eines Mitsenators wurde ruchbar, und endlich geschah etwas. Dem Kollegen war die Liebschaft egal, dem Princeps nicht. Ich bekam ein neues Kommando: Statthalter in der nördlichsten, noch jungen Provinz Germania. Für die meisten eine Strafe wegen des Klimas, wegen der wilden Barbaren, auch für Pulchra, die mich auf Anweisung des Princeps begleiten sollte. Für mich nicht, ich freute mich.

Kurz vor der Abreise traf ich mich noch einmal mit Naso. »Das ist die Gelegenheit«, zischte er in mein Ohr, »bring die Legionen hinter dich, ich bereite hier alles vor.«

»Denk daran, ich will keinen Bürgerkrieg«, sagte ich.

»Es wird keinen Bürgerkrieg geben, verlass dich darauf. Keiner will Bürgerkrieg, schon deswegen wird es funktionieren, wenn du und deine Legionen vor Rom stehen. Tiberius werden wir dazu bringen, mit dir das erste Konsulat zu übernehmen, und ihr könnt die alten Strukturen wiederherstellen.«

»Wird er mitmachen?«

»Tiberius? Natürlich. Er wird ja seinen Eid nicht brechen müssen. Und wenn wir es geschafft haben, wird er der erste sein, der an unserer Seite steht. Er hasst den Princeps.«

Ja, das wusste ich. Wir hatten eine realistische Chance.

Der Princeps gab ein Abschiedsmahl für mich, im Familienkreis. Der war groß, wenn er auch inzwischen zum größten Teil aus Frauen und nur wenigen jungen Männer bestand. Ich kannte nicht alle, ein junger blonder Mann zum Beispiel fiel mir auf, er stand mit einem Becher in der Hand an einer Säule und unterhielt sich. Viele aus der Familie fehlten – Drusus, Julia, Gaius, Agrippa –, um nur einige zu nennen, alle unter seltsamen Umständen ums Leben gekommen. Und einige waren unterwegs, Tiberius zum Beispiel weilte in Pannonien.

Wir speisten gut, ein Poet trug ein Gedicht auf den Herrscher vor, Lobhudelei in feingedrechselten Versen. Das Mahl, der Wein, die Unterhaltung, alles von guter Qualität, aber nicht erlesen. In selbstgesponnener Tunika lag Augustus da, die Familie nicht weniger einfach gekleidet, zurück zu den Wurzeln war die Devise. Zurück zu den alten Tagen der Könige, die vertrieben worden waren.

Augustus drehte sich um, schnippte mit den Fingern. »Das Geschenk«, orderte er.

Ein Sklave erschien aus dem Nichts, überreichte ihm ein Kästchen, goldbeschlagen leuchtete es im Licht der Kandelaber.

»Da ist ein Fleck!« Ohne Vorwarnung schlug der Princeps zu. Der Sklave schrie auf.

»Geh. Morgen wirst du in die Bergwerke verkauft.« Er hauchte auf das Kästchen und polierte es mit dem Saum seiner Tunika. Sein Gesicht, eben noch von Wut verzerrt, strahlte nun vor Freundlichkeit. »Quinctilius, mein Guter, komm her.«

In dem großen Raum herrschte Stille. Selbst der Kitharaspieler hatte seine Weise abgebrochen, der letzte falsche Ton hing noch in der Luft. Auf ein unwirsches Zeichen des Augustus begann er wieder zu spielen, diesmal von einer Flötistin begleitet. Es sollte ein fröhliches Lied sein, es klang schräg.

Ich erhob mich, schritt zu Augustus’ Kline hinüber.

Noch immer polierte er das Kästchen. Es war aus purem Gold, wie ich jetzt sah, die Seiten zierten ägyptische Frauenabbilder, sie breiteten die Arme aus, als wollte sie den Inhalt des Kästchens beschützen. Augustus richtete sich auf, öffnete das Kleinod, sah hinein. »Ah!«, sagte er. Er reichte mir das Kästchen, strahlend. »Dies, mein Quinctilius, ist mein Geschenk für dich. Nimm es als Zeichen meiner Anerkennung, meiner Freundschaft und meiner Wertschätzung. Auch als, nun, kleine Entschädigung, dass ich dich so lange in Rom hielt, dir ein Außenamt verwehrte, indes, es musste sein. Nun aber sollst du ihn tragen und allen zeigen, dass du ein besonderer Freund des Princeps bist. Nimm ihn schon heraus, steck ihn an.«

Es war ein Ring. Ein ausnehmend schönes Stück, ein Kleinod. Schlichte Eleganz im goldenen Reif, gekrönt von einem Cameo, so fein aus dem Stein geschnitten, dass man meinte, jeden Gesichtszug der abgebildeten Götter erkennen zu können. Er zeigte die ägyptische Isis mit ihrem Kind auf dem Schoß, dem Horusknaben. Zu ihrer Seite stand Osiris, der Vater, Gott der Unterwelt.

Es ging ein seltsamer Zauber von dem Schmuckstück aus, wie benommen nahm ich den Ring aus dem Kästchen, steckte ihn auf meinen kleinen Finger. Er passte wie für michgemacht. Er saß, als sollte ich ihn nie wieder abnehmen.

Augustus sah mich lächelnd an. »Ich habe ihn aus dem Thronschatz der Kleopatra. Er soll seinen Träger den Göttern näherbringen, sagte mir ein Priester in Ägypten. Ich selbst habe ihn nie angesteckt, er ist zu klein, zudem widerstrebte mir damals, etwas am Finger zu haben, das Kleopatras Haut berührt hatte.«

»Es ist ein königliches Geschenk, Princeps, warum …?«

»Er soll dich in der kalten Provinz begleiten, mein lieber Quinctilius, und du sollst den Einheimischen Roms Macht zeigen. Ich habe viel in die Provinz investiert, habe eine Civitas nach der anderen bauen lassen, Siedlungen, die zu Städten wachsen, mit Bauten, in welchen goldene Letter von unserer Kultur künden. Da darf der Statthalter nicht nachstehen. Zeige den Barbaren, wie römische Lebensart aussieht, bringe ihnen die römische Kultur, das Rechtssystem näher. Es ist keine leichte Aufgabe, aber ich bin sicher, ich habe den richtigen Mann dafür ausgewählt.«

Ich war gerührt, ich gebe es zu, und schämte mich fast meiner Umsturzpläne. Dieser Mann hatte nur das Wohl Roms im Sinn, und wenn er handelte, wie er es tat, dann aus guten Beweggründen. Vielleicht würde nach ihm wieder die Republik eingeführt werden, vielleicht brauchten wir gar nicht das Risiko einzugehen, das Leben unserer Männer aufs Spiel zu setzen, vielleicht hatten die Götter alles so vorherbestimmt, wie es kam, und es war nicht an uns, nicht an mir, zu intervenieren.

Der blonde junge Mann trat an meine Seite, betrachtete den Ring. »Welch schöne Arbeit«, sagte er mit wohltönender Stimme. »Noch nie habe ich Derartiges gesehen. Darf ich ihn näher betrachten?«

Ich hielt ihm meine Hand hin, bewegte die Finger hin und her, damit er die feine Schnitzerei, das glutvolle Glitzern bewundern könne.

»Ah, ganz wunderbar. Gerne hätte ich einmal Ägypten gesehen, doch meine Auxilie3 wurde dort nie gebraucht, schade.«

Ich zog meine Hand zurück. »Wer bist du? Ein Römer bist du nicht.«

»Mein Name ist Arminius, römischer Bürger, geboren indes in deiner neuen Provinz. Des Tiberius’ Bruder brachte mich nach Rom, wo ich aufwuchs, unter der besonderen Gunst des Princeps. Ich führe eine Reiterkohorte, war bis vor Kurzem in Pannonien, und ich stehe ganz zu deinen Diensten, denn ich werde dich begleiten und beraten.« Er schloss mit einer angedeuteten Verbeugung.

Augustus mischte sich ein, legte einen Arm um die Schulter des Blonden, den anderen um mich. »Ja, Quinctilius, ich gebe dir einen hervorragenden Mann mit, einen, der Land und Leute kennt, und dem du vertrauen kannst. Ich weiß es, denn er wuchs quasi in meinem Haus auf, da er aus einer Fürstenfamilie stammt. Er ist mir sehr ans Herz gewachsen.«

Ich erinnerte des Tiberius’ Worte damals, als wir gemeinsam die Alpenprovinz eroberten. Augustus liebe die jungen Geiseln zu sehr.

Einmal noch traf ich Naso, nur kurz und nicht allein. »Überstürze nichts, nimm dir Zeit, bis du die Provinzbewohner auf deiner Seite hast«, riet er mir, und, mit einem skeptischen Blick auf den Ring: »Traue den Griechen nicht, wenn sie Geschenke bringen. Homer wusste, was er sagte. Wirf ihn weg, diesen Ring, verschenke ihn, lasse dich nicht vom Princeps fangen.«

»An dich verschenken, was?« Ich lachte. »Nein, Naso, sei unbesorgt, ich lasse mich nicht durch Geschenke abbringen von unserem Plan. – Und du, mein Freund, sei vorsichtig, diese letzten Zeilen deiner ›Metamorphosen‹ sind gefährlich.«

Er reichte mir zum Abschied die Hände. »Ich weiß, Publius, aber ich konnte es mir nicht verkneifen. Gute Götter, man kann doch nicht immer stillschweigen und das Wissen, das man hat, nur für sich behalten. Es will heraus, es will sich verbreiten. – Und auch meine ›Liebeskunst‹ wird ihm nicht gefallen, sie steht zu sehr gegen seine Politik des züchtigen Lebens, der alten Sitten, gegen alles das, was er uns und dem Volk wieder auferlegen will, selbst aber nicht lebt. Doch genau das will ich mitteilen.«

»Sei vorsichtig«, warnte ich noch einmal, »wir brauchen dich noch, Naso.«

Ein letzter Händedruck, ein letzter konspirativer Blick. Naso, guter alter Freund.

Ich freute mich auf meine Provinz, auf die Aufgabe, auf die Aussicht, die Welt zu verändern. Ich hatte dieses Land schon damals gemocht, als ich weiter im Süden weilte, aber hier, im Norden, war es noch grüner, noch sumpfiger, noch wilder. Pulchra mochte es nicht, schimpfte auf die Anordnung des Princeps, mich begleiten zu müssen. Diverse Mal hatte ich versucht zu ergründen, ob sie eher auf der Seite des Augustus stand oder gegen ihn, wie Julia, mit der sie gut befreundet gewesen war. Sie war ausgewichen. Also musste ich vorsichtig sein.

Ich ließ sie zurück in Vetera, einem gut befestigten Zweilegionenlager am Rhenus, das allen Komfort bot, den ein Militärstützpunkt eben bieten konnte. Sie hatte mitreisen wollen in das Innere der Germania, doch ich lehnte ab, zu gefährlich sei es.

Wir zogen los, meine Legionen und ich, auf gut ausgebauten Straßen, meine Vorgänger hatten ganze Arbeit geleistet in den letzten zwanzig Jahren. Die Lager entlang der Lupia waren gepflegt, die Häfen intakt, die Märkte florierten. In den neu gegründeten Städten mischten sich Römer und Einheimische, Handwerker und Händler, Arbeiter und Bauern. Unsere Männer liebten die blonden Frauen der Barbaren, die liebten unser Geld, unseren Schmuck, unsere Speisen. Nicht nur für die Legionen wurden jetzt Wein und Oliven, Südfrüchte und Würste die Flüsse heruntergeschafft, für die Fürsten der Stämme gehörte es zum guten Ton, gleiches auf den Märkten zu erwerben.

Ich hatte mich gut vorbereitet, die Akten gelesen, in den Archiven gestöbert, mit meinem Vorgänger Saturninus gesprochen, und ich stellte fest, dass zwar die schriftlichen Zeugnisse nicht alle stimmten, die mündlichen indes schon. In den Gegenden, die wir kolonialisiert hatten, waren die Menschen ruhig, doch in den entfernteren Gebieten lebten die Einheimischen nach ihren alten Mustern – in Dörfern, die aus wenigen Häusern bestanden, zusammen mit ihrem Vieh, in Dreck, Schmutz, Kälte. Diese Menschen zogen noch immer gegen ihre Nachbarn zu Felde, stahlen deren Weiber und mageren Rinder und Ziegen. Hin und wieder versuchten sie, Raubzüge gegen die wachsenden Städte vorzunehmen, allein, die waren gut befestigt, unsere Männer besser bewaffnet, die hier lebenden Barbaren nicht bereit, auf das gute Leben zu verzichten. So wurden die Eindringlinge zurückgeschlagen, wagten immer seltener anzugreifen. Im Großen und Ganzen lag die Provinz ruhig, wartete auf weitere Erschließung.

Ich bereitete den Rückmarsch nach Vetera vor, der Eindruck genügte für das erste Jahr. Erst in diesem Sommer in meiner Provinz eingetroffen, wollte ich nicht den Winter in den Tiefen des Landes, das ich noch nicht genügend kannte, verbringen. »Ich bleibe und führe Gespräche, wenn du nichts dagegen hast«, sagte der Blonde, »und bereite die Provinz weiter für dich und deine Pläne vor.«

Was meinte er? Hatte er mich durchschaut? Aber nein, das konnte nicht sein, ich war vorsichtig gewesen. Dennoch konnte und wollte ich seine Bitte nicht abschlagen, zumal er des Augustus’ Günstling war. So ließ ich ihn und seine Reiter zurück. Es war wie eine Befreiung, seinen wachen Augen entronnen zu sein.

Zurück in Vetera, richtete ich mich für den Winter ein. Das Lager war groß und bot Komfort, wenn auch keine Kultur. Pulchra langweilte sich, wurde missmutig, mied mein Bett. »Lass uns in die Belgica gehen«, bat sie.

»Nein«, lehnte ich ab, »ich kann meine Provinz nicht verlassen, ich muss mich vorbereiten auf den Zug im nächsten Jahr. Geh doch allein, wenn du möchtest, ich gebe dir genügend Männer mit, um die Reise zu sichern.« Doch das wollte sie nicht. Der Princeps wäre erzürnt, reiste sie allein. Ich sagte nicht, was mir auf der Zunge lag, dass es egal sei, was Augustus denke und sage, bald habe er ohnehin nichts mehr zu sagen. Pulchra verließ schimpfend den Raum.

Doch des Nachts legte sie sich wieder zu mir. Nach einigen Monaten verkündete sie, sie sei schwanger. Ich freute mich, verordnete ihr Ruhe und keinen Verkehr, es könne dem Kind schaden.

Privatus, mein treuer Sklave, war es, der mir die Augen öffnete. »Ich hörte von einem der anderen Sklaven, Herr«, sagte er eines Abends, »dass die Dame Pulchra sich mit einem Einheimischen vergnügt, es schon während deiner Abwesenheit getan hat.«

Ich starrte ihn an. Darum also! Sofort ließ ich Pulchra rufen. »Mit einem Einheimischen!«, brüllte ich sie an, »mit einem Barbaren treibst du es, versuchst, mir sein Balg als meines unterzuschieben! In Rom hast du doch auch aufgepasst.«

Sie erbleichte, legte die Hände auf den Bauch, fing sich. »Du wagst es, mir Vorhaltungen zu machen? Was soll ich denn tun in dieser tristen Gegend? Sitzen und warten, dass du von deinem Feldzug nach Hause kommst? Ich stamme aus dem Hause der Claudier, ich bin ein anderes Leben gewohnt!«

»Oh ja, du bist eine Claudierin, dem Princeps anverwandt, und so solltest du dich auch verhalten. Was ist, wenn er es erfährt? Ein Kind von einem Einheimischen! Du wirst froh sein, wenn du deine Insel mit Julia teilen kannst und dein Exil nicht schlimmer sein wird!«

»Es ist nicht sein Kind, es ist deines! Beweise, dass es nicht von dir ist!« kreischte sie, Panik in den Augen.

Ich fühlte, wie der Zorn in mir hochstieg, mir die Kehle zuschnürte und das Denken raubte. »Das wird Scribonia auch gesagt haben, als sie Augustus ihre Schwangerschaft gestand. Ich weiß nicht, ob er deine Geschichte positiv aufnehmen wird.«

Pulchra wurde totenbleich. »Du redest wie einer von den Verschwörern.« Sie drehte sich um und ging. Ich blieb zurück, zitternd. Würde sie dem Princeps berichten? Was war stärker, ihre Loyalität oder die Angst, wegen des Kindes verbannt zu werden? Am Morgen reiste sie ab, ohne ein weiteres Wort zu mir, Gesprächsversuche wies sie ab. Nur dass sie in die Belgica wollte, ließ sie verlauten. Ich hatte ein ungutes Gefühl, doch ich musste weitermachen, jetzt erst recht. So opferte ich dem Jupiter einen Stier und veranstaltete ein Fest für die Legionäre.

Eine notwendige Maßnahme. Sie hatten zu murren begonnen. Nun, sie murrten immer im Winter, berichteten die Centurionen, besonders, wenn ein neuer Kommandant eingetroffen sei. Dennoch, ich musste sie mir gewogen halten. Normalerweise ließ man sie arbeiten, den Vicus, das Dorf vor den Lagertoren, wie das Lager selbst weiter ausbauen. All dies aber würde mich unbeliebt machen, denn im kalten nordischen Winter bei Schnee und Eis, Matsch und Regen arbeitete es sich nicht gut. Ich ließ Einheimische schuften, die Männer nur exerzieren, damit sie beschäftigt waren und nicht fett wurden. Abends würfelten sie in der Taverne, und weil sie ihr ganzes Geld verspielten, murrten sie wieder. »Sie machen Witze über dich«, berichtete Privatus, »sie erzählen, du liebtest das ruhige Leben und den Luxus mehr als das Lager.« Ich richtete Spiele aus, Wettkämpfe, Feste. Sie begannen, mich zu mögen. Ich machte jedem Legionär ein großzügiges Geldgeschenk. Sie jubelten mir zu.

Ich stand in Briefkontakt mit Naso. Wir konnten nicht offen schreiben, das war uns klar, die Briefe wurden überwacht. Alles stand gut, schrieb ich ihm und erzählte ein paar Anekdoten für die ungebetenen Leser. Naso schrieb zurück, in Rom gehe alles seinen Weg, er sei erfolgreich in seinen Bemühungen. »Mache weiter wie bisher, mein Freund«, schloss er seinen Brief, und: »Ich freue mich auf das Wiedersehen.« Nichts hatte also bis jetzt unsere Pläne durchkreuzt.

Im Frühjahr zog ich mit meinen Legionen wieder aus, gen Osten. Ich wollte die Provinz friedlich zurücklassen, Unruheherde im Rücken, wenn innenpolitische Umwälzungen anstehen, sind nicht von Vorteil. Ich marschierte diesmal bis zur Visurgis, an deren Ufer ein Lager stand, gut ausgebaut und befestigt, neben einer neuen Civitas, einer Bürgerschaft, einer Perle römischer Kultur. Im Mittelpunkt ein Quadrifons, ein nach vier Seiten offener repräsentativer Bau, mit Inschriftentafel, die in goldenen Lettern von unserer Größe kündete. Schade nur, dass die wenigsten Barbaren lesen konnten. Doch die Wandmalereien im Inneren kündeten in Bildsprache von den Taten des Herkules, von der Göttin Venus, von Delphinen. Staunend standen die Blonden davor. Die Säulenkapitelle, obwohl noch nicht ganz vollendet, schienen mit lebenden Pflanzen bewachsen, so gut hatten die Bildhauer und Maler gearbeitet. Das ganze Gebäude war ein Wunder für die Einheimischen, von denen die meisten nie ein Bauwerk aus Stein gesehen hatten. Es tat seine Wirkung, sie bewunderten die Kultur Roms, empfanden Stolz dazuzugehören. Das Forum, nicht minder kunstvoll gestaltet und mit zahlreichen Läden und Ständen zeigte ihnen die Effektivität einer Zentralisierung. Dort diskutierten sie bei gallischem Wein, einheimischem Bier und römischen Würsten, lauschten den Geschichten von fernen Ländern. Das kleine Pantheon, ein Tempel für alle Götter, besuchten sie und brachten Opfer, für ihre Götter, für unsere Götter, es war egal. Im Winter litten sie keinen Hunger mehr, wenn ihre Vorräte aufgebraucht waren, Missernten wurden durch Importe ausgeglichen. Streit und Kämpfe zwischen den Stämmen nahmen ab, die Politik, die Verwaltung formell in die Hände einheimischer Fürsten zu legen, griff. Allein die Thermen mieden die Barbaren, das Bad im warmen Wasser genossen nur die Römer.

Die Stimmung meiner Männer war gut. Ich mischte mich unter sie, manchmal unerkannt, und lauschte ihren Gesprächen. Sicher, manchen war es zu nass, zu kalt, sie vermissten die sanften Hügel ihrer Heimat und hatten Angst vor den dichten Wäldern und tiefen Sümpfen dieses Landes. Doch der Sommer war schön, die Sonne strahlte, sie waren beschäftigt, hatten zu essen, zu trinken, und Weiber hatten sie auch.

Im Südosten, in Pannonien, tobte ein Aufstand, Tiberius hatte den Auftrag, ihn niederzuschlagen. Eine schwierige Aufgabe, schwierig auch die meine, da ich die Grenzen sichern musste, verhindern, dass sich Stämme meiner Provinz auf die Seite der Feinde schlagen würden. Auch musste ich Lebensmittel liefern, die Legionen des Tiberius, vierzehn an der Zahl, wollten versorgt werden. Das hatte Vorrang vor meinen eigenen Plänen, zumal Tiberius mir regelmäßig schrieb, um Nachschub bat, seine Erkenntnisse mit meinen abglich, immer freundschaftlich, immer verbindlich, nie aber mehr.

Ich sandte meinen Neffen Lucius Asprenas mit zwei meiner Legionen gen Osten. Ich hatte fünf Legionen, die zu versorgen waren, schwierig genug, wenn auch über die Visurgis fast täglich Güter herangeschifft wurden. Und doch, wir mussten uns verteilen. Ich hatte Asprenas vor dem Kommando lange nicht gesehen, den Winter hatte er in Mogontiacum4 verbracht, und ich wusste nicht um seine politische Gesinnung. Wir besprachen uns in den Thermen, die ohnehin leer waren, unsere Männer hatten zu tun, die Einheimischen mieden sie, wie schon gesagt. Ich wollte Zeichen setzen.

»Lucius«, sagte ich, »du kennst die Lage, versuche, so viel Getreide, so viel Vieh wie möglich zu akquirieren, aber ohne die Barbaren gegen uns aufzubringen. Unsere Stützpunkte im Landesinneren sind noch zu spärlich, wir müssen ohnehin daran arbeiten. Setze die Lager dort in Stand, baue sie aus, im nächsten Frühjahr will ich weiter im Osten das Sommerlager beziehen. Repariere die Straßen zur Albis, wir brauchen sie zur Grenzsicherung, das Sommerlager allerdings bereite mittig vor, vielleicht an der Lagina, ich verlasse mich auf dich. Tiberius und Saturninus empfehlen eine Furt an diesem Fluss, dort findest du eine Station, sie müsste noch stehen. Wir schauen uns nachher gemeinsam die Karten an. Die Stämme dort sind uns freundlich gesinnt, und ich gebe dir den Blonden mit, der ist von dort.«

Asprenas nickte. »Wird gemacht, Onkel. Allerdings, was den Blonden betrifft – ich traue ihm nicht, er ist irgendwie … zu loyal.«

Wir saßen im Dampfbad, eine Wohltat, denn der Tag heute war kalt. Wir waren allein, die Badesklaven bereiteten das heiße Wasser vor, in das wir uns danach begeben wollten. Ich streckte die Beine aus, lehnte den Kopf zurück und betrachtete meinen Neffen. Ein feiner Mann, wohlgebaut, gutaussehend, agil und tatkräftig.

»Gut beobachtet, Lucius. Ich sehe es genauso, er gibt sich zu römisch. Gut, er ist in Rom aufgewachsen, er hat als Kind die Entbehrungen dieses Landes kennengelernt und dann die Kultur des unsrigen. Aber er erscheint mir zu glatt, und er ist klug. Was für ihn spricht, ist nur die Empfehlung durch Augustus, dessen Liebling er ist.«

»Oh, nun dann. Der Princeps wird wissen, was er tut.«

»Nun ja, vielleicht nicht immer. Was er damals mit Julia machte … Sie zu verbannen war hart, die eigene Tochter.«

Asprenas’ Züge verhärteten sich, ich sah es trotz des Dampfes. »Julia war gefährlich, Onkel.«

Ich lachte. »Weil sie mit verschiedenen Männern schlief? Warst du vielleicht auch darunter, Lucius? Nein, im Ernst, wer von uns vergnügt sich nicht mit anderen außer der Ehefrau? Und wir nehmen nicht nur Sklavinnen, nein, wir wollen eine Frau, mit der wir Gefühle und Gedanken teilen können, eine gewisse Gleichwertigkeit. Da können wir nicht die Frauen verurteilen, die wir verführen, die uns verführen, gebildete Damen, die wir begehren. Julia tat nichts anderes als das, was wir tun. Oder nimmst du dich da aus?«

Er antwortete nicht sofort, blickte mich forschend an, als fragte er sich, ob ich wirklich so arglos sei. »Nein Onkel, keineswegs. Aber Julia wurde nicht wegen ihrer Promiskuität verbannt, sie schmiedete Umsturzpläne gegen Augustus. Er sei nicht ihr Vater, sagte sie, ich weiß es von Iullus, ihrem Liebhaber damals, der versuchte, auch mich für ihre Sache zu gewinnen. Iullus Antonius, der Sohn des Marcus Antonius, den der Princeps unbehelligt gelassen hatte, welche Undankbarkeit, gegen seinen Wohltäter zu konspirieren. Nun, er hat es gebüßt, er wurde hingerichtet. Und Julia nicht besser, selbst wenn sie nicht die Tochter des Princeps ist, so hat er sie doch als solche behandelt, in seinem Hause großgezogen. Er hätte sie auch verstoßen können oder gleich umbringen lassen nach ihrer Geburt. Nein, Onkel, sie wollten den Umsturz, sie wollten die Republik wieder einführen, ein Garant für den nächsten Bürgerkrieg. Augustus handelte richtig.«

»Oh, so scheint also doch etwas Wahres an den Gerüchten, die natürlich auch zu mir drangen. Ich habe sie nur nicht geglaubt.« Mir wurde kalt trotz des heißen Dampfes, hier musste ich achtgeben. Lucius Asprenas war für meine Pläne nicht empfänglich. Nun, er würde anderweitig beschäftigt werden.

Wir gingen in das vorbereitete Heißbad, ließen uns in das Wasser gleiten, die Sklaven brachten uns Wein. Bald ging die Tür erneut auf, der Blonde trat herein, warf das um die Hüften geschlungene Handtuch ab, gesellte sich zu uns. Er war groß, muskulös, schlank. »Ich komme gerade zurück von einem Besuch bei meinen nahe wohnenden Stammesgenossen. Sie haben Streit mit ihren Nachbarn, die ihnen Rinder stahlen. Ich empfahl ihnen, sich an dich zu wenden, Statthalter, bevor sie losziehen und blutige Rache nehmen. Das römische Rechtswesen ist gerecht und effektiv, sagte ich ihnen. So kannst du in den nächsten Tagen mit einer Delegation rechnen, die von dir eine Entscheidung will. Wenn du meine Einschätzung dazu hören möchtest: Sie sind zu Recht empört, bestrafe die anderen mit harter Hand, sonst werden sie immer für Unruhe sorgen.«

»Guter Freund, ich danke für deine Vorschläge, aber ich werde erst beide Seiten hören, bevor ich entscheide.« Was bildete der Kerl sich ein? Indes, ich durfte ihn nicht verärgern, er stand in engem Briefkontakt mit dem Princeps. »Komme doch nachher zum Essen und schildere mir deine Erfahrungen mit diesen Stämmen, sie sind wertvoll.«

Er lachte, tauchte im heißen Wasser unter, schüttelte die blonden Haare, als er wieder hochkam. »Gerne. Besonders, da ich ja morgen Asprenas mit meinen Reitern begleiten soll.«

Ich regelte die Zwistigkeiten der Stämme in jenem Sommer, ich lud die lokalen Fürsten in die Civitas, zeigte ihnen römische Kultur, römische Baukunst, römisches Recht. Ich ließ meine diplomatische Erfahrung spielen, ich schloss Verträge, gewann Verbündete. Die Provinz lag ruhig. Von Asprenas hörte ich, dass seine Baumaßnahmen zügig voranschritten, die Bevölkerung murrte zwar wegen der Abgaben, doch das war normal. Sie schickten Gesandte, ich empfing sie, beruhigte sie, versprach Nahrungsmittel für den Winter. Sie gingen zufrieden wieder ihrer Wege. Meine Männer sahen voller Achtung zu mir auf, so geschickt hätte noch keiner mit den Barbaren verhandelt – außer natürlich Tiberius, den sie alle liebten. Ich ließ die Krankenversorgung im Lager verbessern und den Postverkehr. Ich richtete Festlichkeiten aus. Mein Ansehen wuchs. Meine Unterbefehlshaber sagten es mir, meine Sklaven hinterbrachten es mir, allen voran der treue Privatus, und ich bemerkte es, wenn ich bei den Übungen durch die Reihen der Zenturien schritt, wenn ich mich zu ihnen gesellte des Abends im Lager. Ich brauchte sie.

Die Unterführer auf meine Seite zu bringen war leicht. Als altgediente Soldaten dachten sie in Gegensätzen, gut – schlecht, Freund – Feind, es gab nicht viel dazwischen. Sie hassten Ungerechtigkeit, und sie hassten es, hielt sich jemand nicht an seine eigenen Regeln. Ein paar lose Worte beim Wein über die sexuellen Vorlieben des Augustus, der Hinweis auf seinen Auftritt im Senat damals, als er sich mit Schwertgewalt zum Konsul machte, die Bosheiten und Grausamkeiten seiner Jugend und ersten Regierungszeit – von all diesem hatten sie gehört, aber nie gewagt, sich despektierlich darüber zu äußern. Nun durften sie es. Sie gaben es weiter an ihre Männer. An den Öfen, beim Essen brummte es davon, jeder wusste noch eine Geschichte zu erzählen, die er in seiner Kindheit, in seiner Jugend gehört hatte, jeder kannte plötzlich jemanden, der durch Augustus ums Leben gekommen war. Ich pries die alten Zeiten, als das Volk, also auch die Legionäre, durch Wahl bestimmen konnten, wer den Staat lenkte, ich pries die Aufteilung der Macht an zwei Männer, die sich gegenseitig kontrollierten. Sie überlegten, wen sie wählen würden, Tiberius natürlich, aber auch mich. Privatus erzählte mir, was sie des Abends in der Taverne redeten.

Ich war bereit. Ich würde gegen den Princeps ziehen, sobald Tiberius den Aufstand in Pannonien niedergeschlagen haben würde, so schrieb ich Naso, verschlüsselt natürlich.

Eines Tages erschien ein Einheimischer in der Civitas, verlangte mich zu sprechen. Ein Fürst sei er, habe römisches Bürgerrecht und wichtige Neuigkeiten für mich. Ich ließ ihn in das Prätorium des Lagers kommen. Ein mittelgroßer Mann trat vor mich, mit braunen Haaren, schon von grauen Streifen durchzogen. Gekleidet in der landesüblichen Tracht, Hose und gegürtetes Hemd, wirkte er nicht wie ein Fürst, nur der Goldreif um den Hals wies auf seine Stellung hin und die ihn begleitenden jungen Männer. Er verbeugte sich knapp. »Mein Name ist Segestes. Ich komme, Klage zu führen gegen einen, der in deinen Reihen dient, der die Reiter unseres Volkes für dich kämpfen lässt.«

Oh, der Blonde. Ich horchte auf. Was hatte er getan?

»Er entführte meine Tochter und nahm sie als Weib. Das ist gegen unsere Sitten und darf nicht toleriert werden. Doch kann ich ihn nicht seiner gerechten Strafe zuführen, da er römischer Bürger ist, so ist es an dir, Gerechtigkeit walten zu lassen.«

Ach, diese Barbaren, man gab ihnen das Bürgerrecht und doch verhielten sie sich wie die letzten Wilden. Eine Frau zu entführen! Als Römer verhandelte man mit dem Vater, warb um das Mädchen, wenn es sein musste, oder heiratete eine andere und liierte sich mit der einen. Hätte der Blonde kein römisches Bürgerrecht, wäre er wohl samt Mädchen im Moor versunken, gebunden an Händen und Füßen. So aber musste ich mich kümmern. »Ich werde ihn zur Rede stellen, wenn er zurückkommt.«

»Ich will mehr. Ich will die Tochter zurück, sie war einem anderen versprochen, das führt zu Unfrieden. Und ich will diesen Mann nicht mehr hier in unseren Gefilden sehen, schicke ihn fort, lass ihn in anderen Ländern kämpfen.«

»Ho, mein Freund, wer bist du, mir Anweisungen zu erteilen? Ich werde ihn anhören und dann entscheiden.« Das würde schwierig werden, als Günstling des Princeps konnte ich Arminius nicht einfach bestrafen und wegschicken.

»So wisse denn, dass dein Reiterführer nicht gut über dich spricht. Er reiste im Winter, als er meine Tochter entführte, zwischen den Stämmen hin und her, saß an vielen Feuern, trank viel Met mit den Fürsten. Er redet von Freiheit, von Aufstand.«

Ich horchte auf. Entsprach das der Wahrheit oder entwuchs es dem verletzten Ehrgefühl des Mannes? Nun, ich hatte meine Spitzel, ich würde es erfahren. »Segestes, ich werde mich der Sache annehmen, sei gewiss. Ich dulde keine Übergriffe auf hier lebende Menschen seitens meiner Männer. Du kannst hier in der Civitas warten, wenn du möchtest, wir werden dir Gastfreundschaft angedeihen lassen, oder solltest du zurück zu den Deinen wollen, so werde ich dich benachrichtigen, sobald ich mit Arminius gesprochen habe und Näheres weiß. Dank für deine warnenden Worte.«

Der Mann verbeugte sich erneut, knapp. »Ich werde zurück zu den Meinen reiten, an die Lagina. Ich warte auf deine Nachricht.«

Asprenas kam zurück, mit ihm der Blonde, Arminius. Die Männer hatten sie zum größten Teil auf die Kastelle verteilt, um die Ruhe während des Winters zu gewährleisten. Oh ja, sagte Arminius auf meine Frage, er habe die Tochter des Segestes, doch habe er sie keineswegs entführt, sondern aus Liebe sei sie mit ihm gegangen, und weil sie nicht mit einem alten Mann verheiratet werden wolle. Das sei doch wohl nachzuvollziehen. Segestes wolle nur Unfrieden stiften zwischen Römern und Einheimischen, zwischen mir und ihm. Zum Beweis seiner Ehrenhaftigkeit habe er das Mädchen geheiratet.

Ich tendierte dazu, ihm zu glauben. »Lass Segestes fünf Pferde, zehn Schafe samt einem schönen Bock und ein Schwert zukommen, das müsste reichen als Entschädigung«, erwiderte ich und dachte, der Gerechtigkeit sei Genüge getan.

Im Winter erst kam die Nachricht aus Rom, dass mein Freund Ovidius Naso verbannt worden war. Wegen seines letzten Werkes, der ›Liebeskunst‹, in welcher er das leichte Leben verherrliche, habe ihn der Princeps an einen unwirtlicher Ort befohlen, nach Tomi, an das Schwarze Meer. Armer Naso. Ich war wie paralysiert. Keinen Moment lang glaubte ich, dass die ›Liebeskunst‹ der Anlass gewesen war, eher noch die ›Metamorphosen‹, am schlimmsten aber war der Gedanke, dass unsere Pläne aufgeflogen waren. Hatte Pulchra geredet? Auch von ihr hatte ich nichts gehört, weder durch einen Brief von ihrer Hand, noch von irgendjemand anderem. Ich hoffte, sie wäre in der Belgica geblieben, hätte das Kind zur Welt gebracht und traute sich nicht nach Rom. Aber ich wusste es nicht. Die Hilflosigkeit war schlimm, keinen konnte ich fragen, da die Post zensiert wurde.

Ein Grund mehr zu handeln. Im nächsten Sommer würde ich mit drei Legionen gen Rom ziehen, Tiberius würde bis dahin Pannonien im Griff haben. Asprenas mit den beiden anderen Legionen würde ich hier lassen, er stand nicht auf unserer Seite, und auch die Provinz konnte ich nicht gänzlich entblößen. Zwar wusste ich nicht, ob in Rom alles vorbereitet sein würde, wie es abgesprochen war, aber selbst wenn nicht, ich musste es wagen.

Der Winter war mild, es fiel wenig Schnee, meine Männer hielten die Straßen frei, und die Schiffe wurden nicht vom Eis behindert. Die Barbaren kamen, verkauften Felle und Blondhaar ihrer Frauen und nahmen Getreide, Gemüse, Wein und Keramik mit. Alle waren zufrieden, auch meine Männer, die sich den Wanst mit blonden Weibern wärmten.

Im Frühjahr zogen wir weiter bis an die Lagina, hier hatte Asprenas das Sommerlager vorbereitet. Der Platz war gut gewählt, unweit der Furt, am Zusammenfluss der Lagina mit einem kleineren Wasserlauf. Auf der Halbinsel bauten wir den Hafen, der uns die Versorgungsgüter brachte. Ich hielt Gerichte ab wie im Jahr zuvor, schlichtete stammesinterne Streitigkeiten und solche zwischen den Völkern, die hier wilder waren, aber doch neugierig, was wir ihnen brachten. Das Land lag ruhig.

Dann kamen die Nachrichten. Zuerst die von Tiberius’ Sieg in Pannonien, die mich jubeln ließ. Danach erhielt ich einen Brief von Naso, den er schon im vergangenen Jahr aufgegeben hatte, ein aufwühlendes Dokument. Todunglücklich klang er, mein Freund, dort in Tomi, keine Kultur, nur Wilde, kalt und nass und einsam. Handele jetzt, sonst sterbe ich hier im Exil, klang zwischen den Zeilen durch. Ja, die Zeit war reif.

Ich schickte Asprenas mit zwei Legionen voraus in das Winterlager. Ich selbst würde mich kurz danach auf den Weg machen, sagte ich. Arminius beobachtete mich. Auch er hatte einen Brief erhalten, von Augustus, soviel wusste ich, doch nicht, was darin stand.

Beim Mahl am Abend riet er mir, bis zum großen Fest der Barbaren zu warten, bei dem die Männer zusammenkamen, um den Göttern zu huldigen. Man könne gemeinsam feiern, auf diese Weise würde ich den Respekt Roms vor ihren Riten signalisieren. Der Rat erschien mir gut. So setzte ich unseren Abmarsch für den Tag nach dem Ritual fest. Damit mir die Männer auch wirklich überallhin folgten, ließ ich Münzen aus der Legionskasse mit meinem Kürzel gegenstempeln und schenkte sie den Legionären. Sie jubelten mir zu, sie schwenkten ihre Pilen, trommelten auf die Schilde, brüllten meinen Namen. Sie standen hinter mir. Mit der XVIII, XVIIII und XX Legion, den besten des Reiches, musste es gelingen.

So feierte ich meinen Abschied. Die Barbaren, deren heiliger Hain nicht weit von hier lag, hatten sich dort versammelt und würden am Abend ihre Opfer bringen. Ich wollte ihnen ein großzügiges Geschenk schicken, eine Herde bester Rinder. Doch zuvor musste ich ein letztes Mal Gericht halten, die Fürsten hatten mich darum gebeten. Während ich auf meinem Stuhl saß und den Klageführungen zuhörte, packten meine Männer ihre Sachen. In der Ferne ertönten Hörner. Die Barbaren ziehen zu ihrem Opferplatz, dachte ich. Ich Tor! Die Barbaren vor meinem Richterstuhl wurden unruhig, blickten sich um, griffen an ihre Gürtel. Dann tönten die Hörner näher. Ich sprang auf. »Schließt die Tore!«, brüllte ich. Zu spät. Die Germanen zogen Äxte unter den Kitteln hervor, erschlugen die umstehenden Legionäre. Ihre Stammesgenossen strömten in das Lager, immer mehr wurden es, schwangen Schwerter, Messer, Speere. Meine Männer wurden völlig überrumpelt. Keiner war zum Kampf gerüstet, alle rannten durcheinander, die Centurionen brüllten Befehle, die Tribunen andere, die Verletzten schrien vor Schmerz und Wut. Die Sterbenden stöhnten. Ich versuchte, Ordnung in das Chaos zu bringen, umsonst, nach meinen Offizieren brüllend, rettete ich mich in die Principia, mein Hauptquartier. Privatus rannte herbei, brachte meine Rüstung, mein Schwert und die Nachricht, dass die Männer, die in den anderen Lagern, den wachsenden Städten, den Kastellen lagen, auch angegriffen würden. Es war eine groß angelegte Aktion, eine Revolte, in der Tat. Ich Tor, zu sehr war ich mit meinen eigenen Plänen beschäftigt gewesen, um die Gefahr zu erkennen! Ich rief nach Numonius Vala, dem Reiterkommandant, er kam, Panik in den Augen. »Nimm ein paar Männer, reite um dein Leben, um unseres, und hole Asprenas zurück. Er ist unsere letzte Hoffnung.« Er nickte, sammelte seine Leute, preschte aus dem Lager. Er kam nicht weit. Ich hörte, wie die Barbaren vor Freude aufbrüllten, als sie die Botschaft erhielten, dass Numonius mit seinen Männern aufgerieben worden war. Immer mehr Feinde strömten in das Lager, dessen Palisaden inzwischen teilweise niedergerissen waren, und obwohl sich unsere Männer inzwischen einigermaßen formiert hatten, der Primus Pilus der XVIIII, meiner XVIIII, einen Ausfall befahl, liefen noch immer zu viele in den engen Lagergassen durcheinander. Ach, hier, im Lager, war die große Zahl meiner Männer, sonst ein Garant für den Sieg, das entscheidende Hindernis. Tausende, gegen die der Feind in der offenen Feldschlacht keine Chance gehabt hätte. So machten grinsende Germanen sie nieder, hieben ihnen die Köpfe ab, schwenkten sie in der Luft. Rauch stieg aus dem Hospital auf, Flammen leckten an den Unterkünften, Pferde wieherten und preschten davon. Ich stieg auf einen der Wachtürme, um uns herum nichts als halbnackte Wilde, die unsere Männer töteten, die Offiziere niederschlugen und mit sich schleiften, in Richtung ihres heiligen Haines. Und dort, dort war der Blonde! Arminius, der Verräter! Hoch auf seinem Pferd, schwenkte er sein Schwert, gab Befehle, lachte. Dann sah er mich. Er ritt herüber, als befänden wir uns im Frieden. In seinen blauen Augen funkelte Triumph. »Dies, Quinctilius Varus, ist der Befehl des Princeps Augustus, vernichte den Statthalter, so schrieb er mir, denn er gehört zu den Verschwörern! Nun denn, ich gehorche eurem Diktator. Und mehr als das, er wird keine Freude haben an deinem Tod, denn er mag zwar seine Herrschaft retten, doch nicht diese Provinz. Sie ist mein! Mein Land, meine Leute. Ich will keine Stammesgenossen, die auf Fußbodenheizungen hocken und süßen Wein saufen.«

»Er hat dich aufgenommen, dir alles geboten, was man einem Menschen bieten kann, dir, dem Feind. Das ist dein Dank?«

»Ja, er hat mir viel geboten, seinen Mund, seine Hände, seinen Schwanz. Und seine Peitsche. Das, Quinctilius Varus, macht man mit einem schwachen Weib, nicht mit einem Fürsten der Cherusker. Ich habe lange überlegt, ob ich dich ziehen lassen soll, um ihn zu stürzen. Doch ich glaube nicht, dass es dir geglückt wäre, er wusste von deinen Plänen. So verliert er zumindest eine Provinz, in die er viel investiert hat, das wird ihn treffen, ich kenne ihn. Es ist der Verlust der Macht über mich und mein Volk. Ich hoffe, der Ärger wirft ihn in sein Grab. Und dir, Varus, werde ich als Zeichen meines Sieges seinen Ring nehmen, wenn wir dich auf dem Hain den Göttern opfern.« Er lachte, wendete sein Pferd.

»Warte, Arminius«, brüllte ich. »Wer hat mich verraten?«

Der Blonde hielt inne. »Wer? Nun, er vermutete es schon lange, schon, als Marcella starb, die ihn über alles auf dem Laufenden hielt und vor ihrem Tod einen Brief sandte. Verraten hat dich letztlich dein Freund Ovidius Naso, der mit der Preisgabe von Namen sein Leben erkaufte, das er jetzt in Tomi fristen kann.« Damit ritt er davon, vorbei an seinen mordenden Männern und meinen sterbenden Legionären.

Das Lager brannte. Mein Finger brannte. Der Ring. »Anulus«, hatte Phyllis damals gerufen, jetzt wusste ich, was sie gemeint hatte. Anulus, der Ring, den Augustus mir schenkte, wohl wissend, was er mir bringen würde. Nun denn, so würde ich Phyllis folgen, leiste du mir den letzten Dienst, mein Schwert …

Seltsam, lange dauert es, bis das Leben aus einem herausgeflossen ist. Schneidet den Lebensfaden endlich durch, Ihr Parzen! Und du, Privatus, erfülle mir den letzten Wunsch, nimm den Unglücksring, wirf ihn in den Fluss oder vergrabe ihn auf der Insel der Fährmänner.