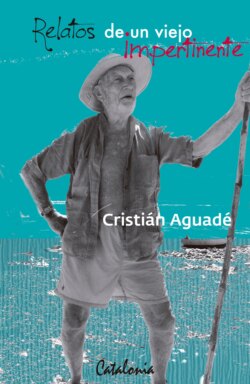

Читать книгу Relatos de un viejo impertinente - Cristián Aguadé - Страница 7

El hotel

ОглавлениеSoy un catalán de los que llegaron a Chile, traídos por el vendaval que provocan las guerras: la civil en nuestra tierra, y la europea, que se propagó después por el mundo.

Pertenecer a dos países no es fácil. Es distribuirse entre dos amores, saltando de uno al otro y echando de menos siempre, el que se tiene lejos.

Tardé bastantes años en regresar a Barcelona, para encontrar los únicos amigos que había dejado: los del colegio; los que compartieron conmigo las primeras experiencias y se expusieron a los mismos errores. Con ellos uno vuelve a comunicarse sin reservas, como si no hubieran transcurrido los años. Eran los que frecuentaba en mis repetidas visitas. Lo malo es que siendo mismas las edades, uno tras otro moría como una patrulla en combate. En el último viaje, podía contarlos con los dedos de la mano.

Al ser de tiempos pretéritos, cuando la comunicación a distancia era difícil, me acostumbré a presentarme inadvertidamente, gozando así, además, de la sorpresa.

Al morir mi mujer, volví después de bastante tiempo, al haberlo postergado debido a su larga enfermedad. Tan pronto llegar, empecé las llamadas telefónicas con decepcionantes resultados: en unos casos, se me comunicó que habían partido con hijos o nietos, a pasar fuera las vacaciones de invierno; en otro, me dijeron que había muerto… Al único que estaba, se le había declarado el Alzheimer y era inútil ir a verlo porque no me reconocería, añadieron.

Al coincidir mi visita con una de estas ferias internacionales que llenan todos los hoteles, sólo había podido conseguir reserva en uno perteneciente a estas cadenas norteamericanas que los reproducen en el mismo estilo en todas partes, para que los gringos que los frecuentan no se sientan fuera de casa.

Sus dimensiones eran descomunales: el hall parecía una estación de ferrocarril, donde transitaba toda clase de gente, de todos los países y razas. Andaban con maletas, sin maletas; listos unos para viajar y otros para pasear, trotar, jugar golf, tenis o cualquiera de las múltiples entretenciones que ofrecen estos establecimientos. Era como una ciudad dentro de la ciudad, aunque quedaba en los extramuros de la que a mí me interesaba.

Desamparado entre este enjambre humano, sin acompañante ni amigos, me sentía un solitario turista y a esta condición tuve que acomodarme. Decidí utilizar los buses del hotel que, en ciertos horarios, llevaban o traían pasajeros de visita a la ciudad, organizándoles tours para que la conocieran. Obviamente, prescindí de estos últimos y me limité a dejarme depositar en la mañana, para que me recogieran a última hora de la tarde de regreso.

Mi llegada a Barcelona, siempre era para mí emocionante. No la parte nueva de la ciudad que, al igual que el hotel, era parecida a otras ciudades, sino la antigua, la que siglos de civilización acumula. El ritual era introducirme hasta los más recónditos lugares del Barrio Gótico, perdiéndome por sus angostas y retorcidas calles, donde uno se topa, sin previo aviso, con antiquísimas iglesias, palacios o remotas ruinas sacadas bajo tierra… todo esto entremezclado con valiosos museos y vanguardistas exposiciones de arte, lo que configura en su conjunto una especie de museo interactivo, con actividades en continuo movimiento. La Rambla, su columna vertebral, es el más representativo ejemplo. La orillan no sólo variados cafés, restaurantes, bares y kioscos que, al mismo tiempo, invaden el paseo, sino que, además, se efectúan en ella espectáculos callejeros y las conocidas estatuas vivientes, que se activan con los Euros. A los transeúntes locales los supera la gran masa turística, con sus máquinas colgando, ladronzuelos para robárselas y policías para agarrarlos… Al anochecer, este variado mundo va mutando, sobre todo en la parte baja, en otro más truculento de marinos borrachos, prostitutas, gays y vendedores de drogas, infaltables en toda ciudad con puerto.

Pero yo, en esta que me vio nacer, tenía además otra obsesión: gustar sus platos tradicionales. Nunca lo hacía en los restaurantes elegantes, donde ofrecen innovaciones asimismo parecidas a las de otras partes, sino en aquellos populares, con un menú de mis tiempos. No siempre recurría a los del centro, algunos para turistas, sino que los encontraba en alejados barrios, donde comen los vecinos con sus familias y los obreros con sus ropas de trabajo. Son baratos y rápidos, pues nadie tiene tiempo entre semana para hacer sobremesa y hay que desocuparlas pronto, para ceder el sitio a otros comensales. Los platos se escogen de una pizarra, con tres opciones para el primero, tres para el segundo, postre y una botella de vino para tomar a discreción, pues nadie se emborracha, si no es día festivo. La comida es la misma de mi infancia, de mi juventud, guisada de igual manera, generación tras generación, con el mismo sabor, la sutileza que le da el detalle…

El paladar como todos los sentidos es evocador de recuerdos y ellos surgían con fuerza al contacto del tenedor o la cuchara en la boca. Uno tras otro aparecían detrás del arroz caldoso, la carne con setas, las sardinas fritas, un salado arenque o el bacalao a la “llauna”… antes comidas de pobre, algunas, y ahora casi de ricos…cosas del destino. Entonces me veía comiendo con alguno de mis hermanos, porque poco coincidíamos todos en la mesa, al tener horarios de estudio diferentes. Sólo los días festivos nos reuníamos alrededor de una “carn d´olla”, cocido de tan variados componentes, que no se hacía muy seguido. Aprovechábamos esta convivencia para pelearnos, al tener siempre opiniones distintas sobre cualquier cosa. Mi padre, quien no tenía tiempo entre semana, leía diarios atrasados y de las violentas discusiones ni se enteraba. Mi madre trataba en vano de poner orden sin conseguirlo. De ella recuerdo que odiaba los garbanzos del puchero o cocinados como fuera y como yo los adoraba, tenía que esperar comerlos cuando me invitaba la portera del edificio.

En verano en la playa las sardinas, (allí se hacían a la brasa), o un “roger”, maravilloso pescado rojo que me regalaban por haber ayudado a sacar las barcas del agua… Las patatas cocidas con porotos verdes, recién cogidos del huerto de los pescadores de la planta baja… Veo aún a sus mujeres contra la inmaculada fachada blanca, reparando las redes extendidas en la vereda… Nosotros ocupábamos el segundo piso de esta vivienda y aprovechábamos el fresco de la noche, para comer en la terraza frente el mar.

Muy diferente era el invierno recordado por el sabor de los canalones trabajosamente hechos en la casa, no como los simplificados de los restaurantes. Los comíamos usualmente en el chalet que mis abuelos tenían en La Garriga, donde a falta del colorido de las flores del verano, tenían en reemplazo pavos reales, que exhibían orgullosos los abanicos de colores de sus colas. Frente a la chimenea, eran mis abuelos los que discutían encarnizadamente, cómo mejor manejar el fuego. Parece que la disensión era congénita en la familia…

Transcurriendo los días, recuerdos y platos se repetían. Lo mismo sucedía con los museos, los paseos y las apretujadas Ramblas…

Empecé a salir menos del hotel, donde me quedaba a leer y ver TV3 en catalán, lo que para mí era una novedad, lo mismo que las películas dobladas en mi idioma, a las que costaba acostumbrarme.

Convertí en rutina diaria recorrer los largos pasillos y salas del hotel, como si navegara en un crucero, lo que no dejaba de ser bastante aburrido. Es por ello que intenté cambiar la fecha de regreso, pero todos los aviones iban llenos. No me quedó más remedio que seguir haciendo vida en la sintética ciudad en la que estaba recluido. Día a día fui descubriendo nuevos recursos: en el gimnasio andaba sobre interminables cintas, inmóviles bicicletas, hacía elongaciones y reforzaba mis escuálidos músculos en ingeniosas máquinas, eficaces aunque latosas. También intenté bañarme en la piscina, pero bandadas de niños se me caían encima, salpicándome con sus zambullidas. Transité por las galerías, donde alternaban comercios y servicios, recurriendo a estos últimos para que me ayudaran a pasar el tiempo. Me corté el pelo, me hice la manicura por primera vez en mi vida; el pedicuro me masajeó los pies, dejándolos como plumas. Otro tipo de masajes descubrí, de diferentes procedencias. Algunos disimuladamente eróticos, que me traían soplos de lejanos placeres.

Pasaba bastante tiempo en los restaurantes. Había tres de diferentes especialidades. No eran como la desprestigiada “comida de hotel” de antaño. Ahora connotados chefs de cocina, con nombre y apellido, presentaban sus manjares, como si fueran obras de arte. No había comida catalana. Habría sido una herejía.

Pero donde más placer obtenía era en los bares; es decir, en “mi bar”. Abundaban de todos los estilos: de día, con bebidas, jugos, sándwiches y helados para los niños y una cerveza para el papá de forzada compañía. De noche, mi preferido era uno de luz mortecina, con mesitas tenuemente iluminadas, que invitaba a las parejas recién conocidas a confesiones íntimas. Reales o falsas, sólo importaba el resultado obtenido a veces realizado allí mismo, pues en esta materia, dada la oscuridad, se pueden hacer milagros, encima o debajo de las mesas… Pero no era el sexo el protagonista en aquel lugar, sino los que se sentaban en la alta sillería frente al largo mesón. En ella se iban posando cual aves nocturnas a la caída del día. El telón de fondo eran estantes repletos de botellas de las más variadas marcas, de los más variados sabores, de los más remotos países. Allí tomaba yo mi Martini seco con su solitaria aceituna; el más grande de los descubrimiento de los gringos, que sólo en estos recintos saben hacer perfecto, como la comida catalana de los barrios.

Los noctámbulos visitantes tomaban silenciosamente su primer trago. En el segundo intercambiaban con el vecino palabras y nombres de pila. En el tercero ya eran amigos de siempre…

Allí fue donde amplié el habla de mi inglés básico, con conversaciones básicas, porque tampoco daban para más los titubeos.

Transcurrida gran parte de la noche, empezaban las tambaleantes despedidas con grandes apretones de mano y algún que otro abrazo, nunca dejando tarjeta, pues sabían que de día, cual vampiros, no se encontrarían, volviendo a su solitaria vida.

No podría decir que no me haya gustado al final esta vida de recluso. Sólo que se puede reproducir sin atravesar el Atlántico y sufrir la tortura de los aeropuertos, pues hoteles como el que describo los hay ahora en muchas partes. Y uno por el estilo, reconozco que mucho más chico, queda cerca de mi casa en Santiago de Chile.