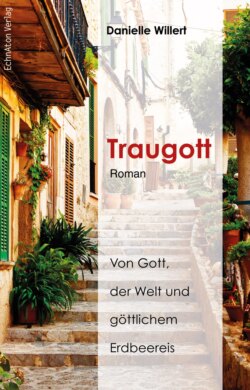

Читать книгу Traugott - Danielle Willert - Страница 7

Kapitel 3

ОглавлениеMeine Mutter hatte mich an jenem Tag in der Früh zur Schule gebracht. Wir fuhren täglich gegen halb acht los, meist dann, wenn Camille die Blumen auf den Gehsteig stellte. An diesem Tag waren wir jedoch früher dran, die Glocken der Jesuitenkirche läuteten sieben Uhr. Camille zog gerade die Jalousien vor dem Schaufenster hoch. Ich erinnere mich noch gut daran. Meine Mama war ziemlich hektisch an diesem Morgen.

Täglich brachte sie mich mit dem Auto zur Schule, da sie normalerweise von dort aus direkt weiter zur Arbeit fuhr. Eigentlich wäre ich damals schon viel lieber alleine zur Schule gegangen. Immerhin ging ich schon in die vierte Klasse Volksschule. Schließlich durften die meisten meiner Freunde auch bereits ohne Begleitung zur Schule. Meine Mutter entschuldigte ihre Fürsorge immer damit, dass der Großteil meiner Mitschüler einen viel kürzeren Schulweg hätten und nicht U-Bahn fahren müssten.

Als wir mit dem Auto aus unserer Straße bogen, vorbei am Buchladen, sah ich, dass Traugott da war. Normalerweise sperrte der Buchladen viel später auf. Ich winkte ihm zu und er winkte zurück. Dabei lächelte er wieder. Es war eigenartig. Ich hatte noch nie ein Wort mit Traugott gesprochen, aber im Vorbeigehen nahm er immer meinen Blick auf und ich fühlte mich ihm verbunden. Es war, als würde jede dieser stillen Begegnungen nach und nach eine innewohnende Verwandtschaft aufdecken.

»Traugott ist wirklich ein komischer Name«, bemerkte ich.

»Traugott ist ein altmodischer Name«, entgegnete meine Mutter. »Wahrscheinlich, weil Gott aus der Mode gekommen ist«, fügte sie hinzu.

»Warum ist Gott aus der Mode gekommen?«

»Ich weiß es nicht, aber heute wenden sich die Menschen nicht mehr so sehr an Gott wie früher. Manchmal wird man schon komisch angeschaut, wenn man sagt, dass man an Gott glaubt. Mitunter muss man schon sehr beherzt sein, wenn man sich öffentlich zu Gott bekennt.«

»Was heißt bekennen?«

»Bekennen heißt: öffentlich zu etwas stehen. Sich zu Gott bekennen heißt, vor anderen Menschen Gott nicht zu verleugnen «, erklärte meine Mama. »Wenn du klar und deutlich sagst, dass du an Gott glaubst, kann es passieren, dass einige Mitmenschen abschätzig und verständnislos den Kopf schütteln.«

»Glaubst du, dass es Gott gibt?«

»Da bin ich mir ganz sicher, aber oftmals habe ich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft ihn einfach abgeschafft hat.«

»Aber man kann doch Gott nicht abschaffen!«, sagte ich empört. »Wie kann man jemanden abschaffen, der vielleicht selbst die Welt erschaffen hat?«

»Natürlich, man kann ihn nicht abschaffen, aber man kann so tun, als würde Gott nicht existieren und den Glauben an ihn abschaffen«, sagte sie. »Und so kommt es mir manchmal vor.«

Ich war nachdenklich. Ich glaubte auch, dass es Gott gab, allerdings wäre ich mir sicherer gewesen, wenn ich ihn einmal gesehen oder gehört hätte.

»Gott muss schon groß sein«, dachte ich, »wenn er die Welt wirklich erschaffen haben soll.« Ich hätte ihn gerne einmal getroffen und ihn gefragt, warum die Welt so ist, wie sie ist.

»Gott muss auch sehr alt sein. Und interessieren würde mich auch, wo er wohnt. Ich glaube nicht, dass Gott im Himmel wohnt. Lennys Mutter ist Flugbegleiterin und hat Gott auch noch nie gesehen, obwohl sie doch nahezu im Himmel arbeitet.«

Ich musste zugeben, es fiel einem nicht leicht an Gott zu glauben, weil er so unsichtbar war. Weil er so schweigsam war. Weil er nicht antwortete, wenn man sich an ihn wendete. Und weil es so viele arme und unglückliche Menschen gab und er nichts dagegen tat. Man hatte das Gefühl, er sei untätig.

»Er ist eine Fata Morgana und wahrscheinlich glauben diejenigen, die kein leichtes Leben haben, sie seien ihm vollkommen gleichgültig. Wenn es Gott gibt, dann muss er doch wissen, was hier los ist!«

Vielleicht wollten die Menschen ihn abschaffen, weil sie darüber enttäuscht waren, dass Gott sich ihnen nicht zeigte. Vielleicht war Gott auch einfach nur müde, weil die Menschen so viele Wünsche an ihn hatten und er gar nicht nachkommen konnte, sie alle zu erfüllen. Oder er war traurig, weil wir Menschen nicht gut auf die Erde aufpassten und so schlecht mit ihr umgingen. Oder war er enttäuscht, weil wir nicht in die Kirche gingen oder nicht beteten? Aber wenn ich abends in den Himmel schaute, mir die vielen Sterne ansah, kam mir schon alles sehr groß und geheimnisvoll vor, da konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es Gott nicht gab. Dann wurde der Nachthimmel zu einer einzigen riesigen Gestalt über uns, die uns vielleicht ja auch begleitete und über uns wachte. Und dann dachte ich: »Gott muss der Sternenhimmel sein. Gott ist sternhimmelvoll.«

Meine Mutter sagte, man könne Gott spüren, wenn man sich der Unendlichkeit gewahr wurde und begriff, dass das Leben ein Geschenk war. Man könne, aber müsse nicht in die Kirche gehen, um an Gott zu glauben. Das eine habe mit dem anderen absolut nichts zu tun. Wir gingen nur zu Ostern und zu Weihnachten in die Kirche.

Ich glaubte natürlich nicht mehr ans Christkind, aber meine Mama meinte, im Grunde kennten wir die Wahrheit nicht. Vielleicht gab es das Christkind wirklich, nur brachte es eben nicht die Geschenke, die unter dem Christbaum lagen. Vielleicht gab es Engel, die so aussahen, wie wir uns das Christkind vorstellten, die auf uns aufpassten – und das war auch ein Geschenk. Ein viel größeres. Das wäre doch schön. Dann wäre man nie alleine.

Manchmal stellte ich mir vor, dass ich einen persönlichen Schutzengel hatte und redete mit ihm. Es sah dann immer so aus, als würde ich mit mir selbst reden und oft kam ich mir dabei etwas merkwürdig vor. Aber man musste nur einmal die Leute in ihren Autos beobachten! Viele hatten Kopfhörer im Ohr und redeten auch mit jemandem, obwohl sie ganz alleine im Auto saßen. Das sah auch merkwürdig aus, aber niemand störte sich daran.

Im Radio spielten sie einen coolen Song, der mich ablenkte, sodass wir nicht weiter darüber sprachen. Ich habe den Refrain mitgesungen, obwohl ich den englischen Text gar nicht verstand.

An der Schule stieg ich aus. Meine Mama teilte mir kurz mit, dass sie eine wichtige Besprechung in einer anderen Stadt habe, sofort zum Flughafen müsse, schon spät dran sei und mich um sechzehn Uhr wieder rechtzeitig an der Schule abholen würde. Sie hatte es offensichtlich wirklich sehr eilig an diesem Tag, denn sie fuhr gleich los, ohne wie üblich noch den kurzen Moment abzuwarten, bis ich durch das Schultor ging. Meistens drehte ich mich sogar noch einmal um, schickte ihr ein Flug-Küsschen, das auf ihre Wange klatschte, so als hätte sie ein Tennisball mit voller Wucht im Gesicht getroffen. Ich musste dann immer lachen.

Der Schultag war ganz normal. Florian hielt an diesem Tag ein Referat über den Mond. Er erzählte uns, dass der Mond für Ebbe und Flut verantwortlich sei. Das hatte ich nicht gewusst. Immer mal wieder habe ich mich zwar gefragt, wohin das Meer hinfloss, wenn Ebbe war, denn es konnte ja nicht einfach verschwinden. Florian hat auch über Apollo 11 berichtet und der Landung auf dem Mond. Ich wollte meine Omi fragen, ob sie sich noch an den Tag erinnern könne. Ich habe mich auch gefragt, ob an dem Tag der Mondlandung Vollmond gewesen war und ob man von der Erde aus die Männer auf dem Mond hatte sehen können. Astronauten waren mutige Menschen, fand ich, denn ich glaubte nicht, dass ich mich trauen würde, mit einer Rakete ins All zu fliegen.

»Es ist sicher sehr gefährlich, aber auch total aufregend, den Sternen näherzukommen und die Erde nur noch als einen kleinen blauen Ball zu sehen«, überlegte ich. »Und vielleicht trifft man ja dort ganz weit oben auf Gott?« Im Universum gab es Abermillionen von Galaxien, die wieder aus Abermillionen Sternen bestanden. Wenn man sich nur einmal überlegte wie groß das Universum war, kam man ins Staunen, da blieb einem der Atem weg. Das musste man sich einmal wirklich überlegen. Wenn ich mir längere Zeit über die Größe des Universums Gedanken machte, kam ich zu dem Schluss, dass man sich das eigentlich gar nicht vorstellen konnte. Wie sollte man sich auch Unendlichkeit vorstellen können?

Wie gesagt, der Schultag war wie immer. Aufregend wurde es erst später, aber alles der Reihe nach.

Ich verbrachte den ganzen Tag in der Schule. Die meisten Kinder in meiner Klasse blieben auch den ganzen Tag. Wenn die Aufgabenstunde vorbei war, waren wir meistens im Garten. Meine Mama sagte, es sei ein Glück einen so großen Garten in der Schule zu haben, und ich fand, sie hatte recht.

Irgendwann war es dann sechzehn Uhr und meine Mama war nicht da. Es war noch nie vorgekommen, dass mich niemand abholte. Manchmal, wenn Mama verhindert war, kam auch Rosie. Rosie war eine ältere Dame, die im Mezzanin unseres Hauses wohnte. Sie war pensionierte Mathematik- und Geschichtsprofessorin, lebte allein und war sehr hilfsbereit. Ab und zu, wenn meine Mutter ausging, passte Rosie auch abends auf mich auf. Jedenfalls stand ich schon fertig beim Schultaschenplatz, aber weder meine Mutter noch Rosie kam. Ich wartete, bis ich die letzte in der Schule war.

»Theo«, sagte Victoria, unsere Nachmittagsbetreuerin, »du bist noch da?«

Victoria wollte die Schule schließen und versuchte deshalb mehrmals, meine Mama anzurufen, aber sie hat nie abgehoben. Zu Schulbeginn in der ersten Klasse hatte jedes Kind drei Telefonnummern von Familienmitgliedern angeben müssen, die man im Notfall anrufen könnte. Wir hatten Mamas, Omis und Iwos Nummer hinterlegt. Die Omi war Mamas Mutter und Iwo war Mamas Freund, aber auch die beiden waren nicht zu erreichen. Omi war im Urlaub in Spanien und bei Iwo war dauernd besetzt. Andere Telefonnummern hatten wir nicht.

»Ich kann alleine nach Hause gehen!«, sagte ich zu Victoria. »Außerdem habe ich ja einen Wohnungsschlüssel, der ist immer in meiner Schultasche, hier im vordersten Fach, für den Fall, dass Rosie mich abholt.« Ich kramte in meiner Schultasche und zog den Wohnungsschlüssel heraus, um ihn ihr zu zeigen.

Victoria wollte sich jedoch nicht sofort geschlagen geben und probierte es erneut bei Iwo. Der hatte dann endlich sein Dauergespräch beendet und sie konnte mit ihm sprechen, um zu erfahren, dass er nicht in Wien war und mich deshalb nicht abholen konnte. Iwo wohnte und arbeitete drei Autostunden von Wien entfernt und war nur an den Wochenenden bei uns.

So hat mich Victoria dann doch alleine gehen lassen, nachdem Iwo ihr sein Einverständnis gegeben und ihr versichert hatte, dass die Mama sich wahrscheinlich nur verspätet hatte. Sicher würde sie ihn anrufen und dann könne er ihr ja sagen, dass ich zu Hause sei. Allerdings musste ich versprechen, mich an drei wichtige Regeln zu halten: 1. Nicht auf den Balkon gehen. 2. Kein heißes Wasser aufstellen. 3. Niemandem die Tür öffnen. Die konnte ich schon im Schlaf aufsagen.

Ich verließ das Schulgebäude und Victoria sperrte das Haupttor zu. Wir verabschiedeten uns und gingen in unterschiedliche Richtungen.

Ich ging zur U-Bahn Station. Den Weg kannte ich. Mit Rosie fuhr ich auch immer U-Bahn und inzwischen kannte ich alle Stationsnamen auswendig. Am Hauptbahnhof stiegen immer ganz viele Leute aus und für die letzten zwei Stationen fanden wir in der Regel einen Sitzplatz. Rosie saß lieber in der U-Bahn, ihr wurde immer so leicht schwindlig.

Von der U-Bahn-Station aus musste ich noch ungefähr zehn Minuten zu Fuß bis zu unserer Straße gehen und die Hauptstraße überqueren. Auf dem Zebrastreifen sprang ich von einem weißen zum nächsten weißen Streifen. Wie immer, wenn ich über diesen Zebrastreifen ging, dachte ich mir ein Spiel aus: Wenn ich es schaffte, immer nur mit einem Fuß ausschließlich auf die weißen Felder zu springen, ohne die schwarzen zu berühren, würde ein spezieller Wunsch in Erfüllung gehen. Bevor ich den ersten Streife berührte, kniff ich kurz die Augen zu und wünschte mir: »Lass bitte meine Mama bald nach Hause kommen und alles ist gut!« Ich schaffte es und war beruhigt. Also würde sie bald kommen.

Es war ziemlich windig, sodass meine Augen zu tränen begannen. Ich schirmte sie ab, hob meinen Blick und beobachtete die Wolken, die verschieden große Schatten auf die Dächer der Stadt warfen. Sie bewegten sich am Himmel mit einer unfassbaren Geschwindigkeit.

Gemütlich schlenderte ich das letzte Stück über die Eisenbahnbrücke, blieb kurz stehen und schaute den Zügen nach, die unter mir durchfuhren. Ich ging weiter und sah schon von Weitem, dass vor dem Unter uns ein Rettungswagen stand, der kurze Zeit später mit Blaulicht an mir vorbeirauschte. Ich blickte ihm nach. Die kleine Menschenmenge, die sich vor dem Unter uns gebildet hatte, löste sich langsam auf.

Ich ging die letzten Meter weiter und genoss es, alleine zu gehen. Wenn man alleine ging, konnte man über vieles nachdenken, ohne dass man jemandem zuhören musste. Ich mochte es nicht, wenn die Leute ununterbrochen redeten. Manche redeten Wortkilometer pro Minute, als würde ihr Leben davon abhängen, dass sie redeten. So schnell konnte ich gar nicht denken, wie manche redeten!

Ich sah, wie Camille mit ihrem Lieferwagen in die Straße bog. Der Lieferwagen war unverwechselbar, ein ziemlich alter VW Bus, blassgrün lackiert, mit dem gleichen rosa Schriftzug wie über ihrem Blumengeschäft.

Unsere Wohnung lag im vierten Stock eines auffallend schmalen und alten Hauses. 1891 stand oberhalb der Haustür, die so hoch und so schwer war, dass ich mich mit meinem ganzen Gewicht dagegen lehnen musste, während ich den Schlüssel , um sie zu öffnen umdrehte. Das Schönste an unserer Wohnung war, dass wir weit über Wien sehen konnten. Glücklicherweise war das Münzamt viel niedriger als unser Haus und gab diesen wunderbaren Blick frei.

Wir hatten auch einen kleinen Balkon zum Innenhof mit einem weißen Metalltisch und zwei Sesseln und jede noch so kleine freie Fläche hatte meine Mutter mit Blumentöpfen zugestellt.

Ich lief die Treppen der vier Stockwerke bis zu unserer Wohnung hinauf, atmete tief durch und sperrte auf.

»Mama, bist du da?«, rief ich. Stille. Eine beunruhigende Stille. Sie war nicht da. Natürlich war sie nicht da, sonst hätte sie mich ja abgeholt. Sie hätte ja aber auch in der Zwischenzeit kommen können!

Ich stellte meine Schultasche ab, rannte drei Stockwerke wieder hinunter ins Mezzanin zu Rosie und läutete. Nichts rührte sich. Rosie war nicht zu Hause. Ich ging zurück in unsere Wohnung, setzte mich auf das Sofa und wartete. Ich horchte auf den Aufzug und auf die Geräusche der Straße. Wie lange ich so gesessen habe, weiß ich nicht mehr. Es kam mir jedenfalls wie eine Ewigkeit vor. Ewigkeiten können Minuten dauern oder auch Stunden und manchmal vielleicht sogar noch länger. Ich ging in mein Zimmer und überlegte, ob ich etwas spielen könnte, aber eigentlich hatte ich keine sonderliche Lust dazu. Um die Zeit zu überbrücken, aß ich den Rest von meinem Jausenbrot.

Hier zu Hause war ich nicht mehr froh, alleine zu sein. Ich sehnte mich so sehr nach meiner Mutter. Wie gerne hätte ich in diesem Augenblick gespürt, dass sie mich in die Arme nahm. Zum ersten Mal stellt ich fest, dass Einsamkeit wehtun kann. Sie drückt so schwer auf die Brust und sticht im Herzen. Und das Erschwerende an der Einsamkeit ist: Sie lässt sich nicht mitteilen, weil ja niemand da ist.

Draußen auf der Straße hörte ich ein lautes Lachen. Ich ging zum Fenster und schaute neugierig hinaus. Vor dem Unter uns standen ein paar junge Leute, die fröhlich waren. Komisch, dass mich die Fröhlichkeit der anderen in diesem Moment so bedrückte, wo sie doch sonst eher ansteckend wirkte. Einer der jungen Leute blickte zu mir hoch und lachte wieder laut auf. Mir kam es vor, als würde er mich auslachen, als würden sich die anderen da unten auf der Straße über mich lustig machen. Schlagartig stiegen mir die Tränen in die Augen. Schnell schloss ich das Fenster und verkroch mich wieder im Wohnzimmer.

Wir hatten kein Festnetztelefon, sodass ich nicht einmal jemanden anrufen konnte. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Mein Herz klopfte wie verrückt und ich wurde unruhig. Und immer, wenn ich unruhig wurde, begann eines meiner Beine zu zappeln. Ich bemerkte es, hielt es still und schon kurze Zeit später ging es wieder los. Dann holte ich mir einen Keks aus der Lade, knabberte ihn an und legte ihn wieder weg. Ich starrte auf die Uhr, aber die Zeiger bewegten sich kaum. Meine Mama kam nicht.

»Was wäre, wenn sie nie mehr kommen würde?« Nie mehr war etwas, das mir abgrundtiefe Angst bereitete. Es war so endgültig. Etwas Schönes kam nie wieder. Ich fand diesen Gedanken schon damals schlimm.

Wenn ich mir Fotos anschaute, kam oft das gleiche Gefühl in mir auf. Im Vorzimmer hingen an einer Magnetwand ganz viele Fotos von uns. Jedes Foto hielt nur einen ganz kurzen Augenblick fest, der auch nie wiederkam, auch wenn man versuchte, ihn mit dem Foto zu konservieren. Aber so wie auf dem Foto wird es nie wieder sein, denn die Geschichte dahinter ist vorbei.

Ich ging zur Wand und schaute mir die Fotos an. Da hing auch ein Foto von meiner Mama im Alter von acht Jahren mit ihrer Oma und eines von mir im gleichen Alter mit meiner Omi daneben. Omi und ich haben die gleiche Pose eingenommen, so wie damals meine Mama mit ihrer Oma. Das war sehr lustig. Es war leicht, die gleiche Körperhaltung einzunehmen, aber den Gesichtsausdruck haben wir nicht so gut hinbekommen. Ich fand, meine Mama zeigte auf dem Foto ein trauriges Lächeln, meines war ein bisschen verschmitzter.

Meine Uroma habe ich nie kennengelernt, sie starb, als meine Mama zehn war. Meine Uroma habe nie außerhalb von Österreich Urlaub gemacht, erzählte mir Mama einmal. Ganz schön traurig musste das sein, wenn man so lange auf der Welt war und nie das Meer mit seinen vielen Blautönen bewundern konnte oder den Eiffelturm oder die Blumenbilder von Monet.

Die Stille in der Wohnung beunruhigte mich sehr. Ich hätte mir ein Hörbuch anhören oder den Fernseher einschalten können, aber mir war nicht danach. Ich war viel zu unruhig. Ich war so sehr damit beschäftigt, auf jedes Geräusch zu achten, zu lauschen, ob sie endlich kam, dass es mir unmöglich war, mich etwas anderem zu widmen. Ich aß meinen angeknabberten Keks auf. Dann nahm ich die Schlüssel, zog meine Jacke an und eilte hinunter auf die Straße. Im Vorbeigehen läutete ich noch einmal bei Rosie und wartete. Es blieb still.

Nun stand ich vor der Eingangstür auf der Straße und schaute den Menschen zu, die vorbeigingen. Camilles Lieferwagen stand noch neben ihrem Blumengeschäft und sie lud zwei Zitronenbäumchen und vier große Töpfe mit rosa Hortensien ein. Unser Nachbar aus dem obersten Stock kam nach Hause. Als er mich sah, verzog er den Mund zu einem angedeuteten Lächeln und grüßte. Ich grüßte zurück. Er blieb kurz stehen und trällerte:

»Mein Gott, du bist ja schon wieder gewachsen. Du bist ja schon eine junge Dame!« Ich lächelte verlegen, scharrte mit den Füßen am Boden und hüpfte dann von einem Bein auf das andere.

Ich konnte es nicht leiden, wenn Erwachsene so einen zuckersüßen Ton anschlugen, sobald sie mit Kindern sprachen. Er hatte ein aufgesetztes Lächeln. Das merkte ich daran, dass die Augen beim Lächeln nicht mitstrahlen. Das lässt sich gut beobachten!

Immer wieder im Leben begegnen einem Menschen, von denen man denkt, dass es nicht echt ist, wenn sie höflich sind. Wenn jemand so übertrieben höflich war und sich in seiner Liebenswürdigkeit fast überschlug, verunsicherte mich das, es wirkte so unehrlich. Meine Mama sagte dazu auch: »Übertriebene Höflichkeit ist äußerer Schein und dieser Schein kann trügen. Wahrheit ist viel wichtiger als Höflichkeit. Es ist besser, wahrhaftig zu sein und den anderen mit Respekt zu begegnen. Man kann so und so spüren, wie jemand über einen denkt.«

Kurz überlegte ich, ob ich ihn nach seinem Telefon fragen sollte. Gerne hätte ich noch einmal versucht, meine Mama anzurufen, ließ es dann aber bleiben und er verschwand im Haus.

Jedes Mal, wenn ein Auto vorbeifuhr, hoffte ich, dass es ihr Wagen sein würde. Die Vorstellung, in die leere Wohnung zurückzukehren, machte mir Angst. Das letzte Mal, als ich so große Sehnsucht nach meiner Mama hatte, war, als ich eine Woche bei meinem Papa war. Da habe ich abends mit Mama telefoniert und ein bisschen geweint. Sie hat mich getröstet und gemeint, es sei gut wenn man das Gefühl der Sehnsucht kenne, denn dann wisse man bestimmt, dass man den anderen liebe. Schlimmer wäre es, man würde nie wissen, wie sich Sehnsucht anfühlt, denn dann würde man niemanden so sehr lieben, dass man sich nach ihm sehne.

Ich verstand das schon, aber was nützte das in dem Moment, wenn man wirklich Sehnsucht hatte? Das Gefühl war ja trotzdem da. Die Traurigkeit verschwand deshalb nicht.

Ich warf einen beiläufigen Blick auf das Unter uns. Die jungen Leute waren nicht mehr da. Es war jetzt ruhig in unserer Straße, nur ab und zu fuhr ein Auto vorbei. Eine Frau ging mit einem kleinen Mädchen auf der anderen Straßenseite entlang. Sie blies Seifenblasen in die Luft. Der Wind war so kräftig, dass sie schnell in die Höhe flogen und dann gleich wieder zerplatzten. Ich ging vor der Haustür auf und ab und versuchte, einen größeren Kieselstein auf dem Rand des Gehsteigs zu balancieren. Der Stein rollte bis vor Traugotts Laden.

»Traugott!«, dachte ich freudig. Durch das Schaufenster sah ich, wie Traugott auf einer Leiter vor einem seiner Bücherregale stand und Bücher einsortierte. Traugotts Laden war noch offen und plötzlich war ich völlig erleichtert.

»Natürlich, ich gehe zu Traugott. Der wird mir bestimmt weiterhelfen.« Ich hob den Stein auf, steckte ihn in meine Hosentasche und öffnete die Tür. Dabei bemerkte ich, dass der Stein aussah wie ein kleines Herz.

***