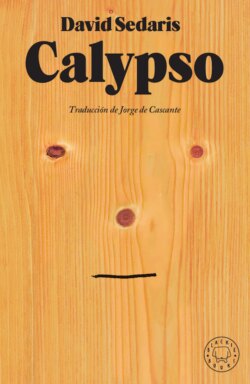

Читать книгу Calypso - David Sedaris - Страница 11

Ahora somos cinco

ОглавлениеA finales de mayo de 2013, a pocas semanas de su cincuenta cumpleaños, mi hermana pequeña, Tiffany, se suicidó. Vivía en una habitación de alquiler en una casa destartalada del peor barrio de Somerville, en Massachussets. Según los cálculos del forense había muerto cinco días antes de que echaran abajo la puerta de su habitación. Recibí la noticia pegado al auricular de un teléfono de cortesía del aeropuerto de Dallas. Tras colgar, y viendo que los demás pasajeros del vuelo a Baton Rouge estaban embarcando y yo no sabía qué hacer, decidí unirme a ellos y subir al avión. A la mañana siguiente me monté en otro avión, éste con dirección a Atlanta, y un día después subí a otro que me dejó en Nashville, sin dejar de pensar en mi increíble familia menguante. La gente se imagina que sus padres van a morir antes que ellos. Pero ¿una hermana? Era como si me hubieran borrado de un plumazo toda la identidad que había ido desarrollando desde 1968, cuando nació mi hermano.

«¡Seis niños! —solía decir la gente—. Pobrecillos, ¿y cómo os las ingeniáis?»

En el barrio en el que crecí había muchas familias numerosas. Cada casa era su propio feudo, así que tampoco pensé mucho en ello hasta que me convertí en una persona adulta y mis amigos empezaron a tener hijos. Uno o dos parecía una cosa razonable, pero tener más de dos niños se me antojaba una temeridad. Hugh y yo conocíamos a una pareja en Normandía que de vez en cuando venían a cenar y traían a sus tres hijos. Esos niños eran como un equipo de demolición. Cuando se marchaban, varias horas después, sentía que cada fibra de mi ser había sido violada sin piedad.

Agarra esos niños, multiplícalos por dos, y quítales Internet y la tele por cable: con esa pesadilla tuvieron que lidiar mis padres. Seis niños. Bueno, ya no éramos seis, solo quedábamos cinco. «No puedes andar por ahí diciéndole a la gente “¡Antes éramos seis!” —le dije a mi hermana Lisa—. Los pones nerviosos.»

Me acordé de un hombre que conocí en California hace algunos años. Iba con su hijo.

—Y qué, ¿tiene más hijos? —le pregunté.

—Tengo, sí —dijo el hombre—. Otros tres vivos y aparte una chica, Chloe, que murió antes de nacer, hace dieciocho años.

«No es justo», recuerdo haber pensado. Porque, joder, ¿qué se supone que tienes que hacer cuando alguien te suelta ese tipo de información sin previo aviso? ¿Cómo gestionas eso?

Comparada con la mayoría de las personas de cuarenta y nueve años, o incluso con la mayoría de las personas de cuarenta y nueve meses, Tiffany no tenía demasiado en su vida. Dejó testamento, eso sí. En él decretó que nosotros, su única familia, no podíamos reclamar su cadáver ni acudir a su funeral.

«Ahora vas, lo pones en la pipa y te lo fumas», habría dicho nuestra madre.

Unos días después de recibir la noticia, mi hermana Amy viajó en coche hasta Somerville con una amiga y llenaron dos cajas con los objetos que había en la habitación de Tiffany: fotos de familia, muchas de las cuales estaban hechas trizas; folletos de sugerencias del supermercado de abajo; cuadernos de notas; tickets de compra. La cama, que no era una cama sino un colchón tirado en el suelo, ya no estaba y en su lugar alguien había colocado un ventilador gigantesco. Amy hizo fotos de la habitación y entre todos, en grupo y cada cual por su cuenta, nos dedicamos a estudiarlas en busca de pistas: un plato de papel encima de una cómoda a la que le faltaban varios cajones, un número de teléfono escrito en una pared, una colección de palos de escoba, cada uno de un color diferente, enmarañados como juncos y metidos todos en un barril pintado de verde.

Seis meses antes de que nuestra hermana se matase, yo había hecho planes para juntarnos todos en una casa junto a la playa, en Emerald Isle, cerca de la costa de Carolina del Norte. Mi familia solía pasar las vacaciones allí, pero habíamos dejado de ir desde la muerte de mi madre, y no porque hubiéramos perdido las ganas, sino porque era ella la que se encargaba de los preparativos y, sobre todo, de pagar la estancia. La casa que elegí con la ayuda de mi cuñada, Kathy, tenía seis dormitorios y una piscina pequeñita. Nuestra semana de alquiler empezaba el ocho de junio, sábado, y nada más llegar nos encontramos a una repartidora de pie junto a la entrada con tres kilos de marisco, regalo de bienvenida de parte de unos amigos. «Os he metío unas coles estra», dijo mientras nos entregaba las bolsas.

Cuando éramos pequeños, cada vez que nuestros padres alquilaban una casa para pasar las vacaciones, mis hermanas y yo nos pegábamos a la puerta principal como cachorritos alrededor de un plato de comida. Nuestro padre abría y nosotros entrábamos hechos unos salvajes recorriendo todas las habitaciones para pedirnos la que más nos gustaba. Yo siempre me pedía la más grande de las que daban al océano, y en cuanto empezaba a deshacer mi maleta entraban mis padres y me comunicaban que esa habitación era la suya. «Pero ¿quién te has creído que eres?», decía mi padre. Ellos se instalaban ahí y a mí me trasladaban al lugar conocido como «la habitación de la criada». Siempre estaba en la planta baja, una especie de cuchitril frío y húmedo a un paso de donde teníamos aparcado el coche. Nunca había escaleras interiores que llevaran desde allí a la primera planta. Así que tenía que subir por la escalera de fuera y, casi siempre, llamar a la puerta principal, que estaba cerrada, como si fuera un vagabundo rogando que lo dejaran entrar.

—¿Qué quieres? —preguntaban mis hermanas.

—Quiero entrar.

—Qué curioso —decía Lisa, mi hermana mayor, mientras las demás la miraban como si fuesen sus discípulas—. ¿Habéis oído algo, como un silbido? ¿Qué será ese ruido? ¿Un cangrejo ermitaño? ¿Una babosa de mar?

Lo normal era que hubiera cierta división por castas entre los tres hermanos mayores y los tres menores. Lisa, Gretchen y yo tratábamos al resto como si fueran nuestros sirvientes, y el plan nos iba muy bien. Cuando estábamos en la playa, en cambio, aquello era un sálvese quien pueda y pasaba a ser los del piso de arriba contra los del piso de abajo. Es decir: todas contra mí.

Esta vez, como pagaba yo, podía elegir la mejor habitación de la casa. Amy se instaló en el cuarto de al lado, y Paul, su mujer y su hija de diez años, Maddy, se quedaron el de al lado de ése. No había más habitaciones que dieran al océano. Los que llegaron después tuvieron que conformarse con las sobras. La habitación de Lisa daba a la calle, igual que la de mi padre. La de Gretchen también, y estaba acondicionada para una persona parapléjica. Del techo colgaban unas poleas eléctricas con un arnés para subir y bajar de la cama cualquier cuerpo humano.

A diferencia de las casas de vacaciones de nuestra infancia, ésta no incluía una habitación para la criada. Era demasiado nueva y sofisticada para eso, igual que las viviendas de alrededor. Las casas de las islas solían estar construidas sobre pilares, pero cada vez se veían más y más con plantas bajas. Todas tienen siempre unos nombres de lo más playeros y están pintadas de colores igual de playeros, pero la mayoría de las que construyeron después del desastre del huracán Fran en 1996 tienen tres pisos y son dignas de cualquier paraje suburbano. Nuestra casa era grande y corría el aire que daba gusto. La mesa de la cocina tenía sitio suficiente para sentar a doce personas y ya no es que hubiera lavaplatos, es que había dos lavaplatos. Las fotos enmarcadas eran de temática marina: paisajes con el océano de fondo y faros iluminados, todas con los cielos llenos de uves pequeñitas, abreviaturas de la palabra gaviota. En el salón había un cartel en el que estaba escrito MOLUSCO VIEJO NUNCA MUERE, SOLO CAMBIA DE CONCHA. El reloj de al lado del cartel daba una hora imposible, como si las manillas se hubieran despegado. Y justo encima había otro cartelito donde ponía ¿A QUIÉN LE IMPORTA?

Y eso mismo respondíamos cada vez que alguien preguntaba la hora.

—¿A quién le importa?

Un día antes de que llegásemos a la playa, se publicó la esquela de Tiffany en el Raleigh News & Observer. La envió Gretchen, que pidió que dijera que nuestra hermana había fallecido en su hogar en completa paz. Sonaba como si estuvieran hablando de una anciana. Una anciana con casa propia. Pero qué podíamos escribir si no, ¿no? La gente dejaba respuestas al obituario en la web del periódico. Un tipo escribió que Tiffany solía ir a su videoclub, en Somerville. Una vez que se le rompieron las gafas, ella le ofreció unas que había encontrado mientras rebuscaba en la basura de un vecino. También dijo que otra vez Tiffany le regaló un Playboy de los sesenta que incluía una serie de fotos titulada «Dulce Pollón de Juventud».

Cada nuevo detalle nos fascinaba porque no conocíamos nada bien a nuestra hermana. Todos nos habíamos apartado de la familia en algún momento de nuestras vidas, nos habíamos visto obligados a ello para forjar nuestras personalidades, dejar de ser un Sedaris sin más para ser un Sedaris diferente, tu propio Sedaris. Tiffany, a diferencia del resto, jamás retomó el contacto. A veces juraba que iba a ir a casa por Navidad, pero siempre surgía alguna excusa de última hora: perdía un avión, tenía que trabajar. Y lo mismo cada verano. «Hemos venido todos menos tú», le decía, muy consciente de lo carcamal y pasivo-agresivo que sonaba.

A todos nos había defraudado su ausencia, pero por motivos diferentes. Por muy mal que te llevaras con Tiffany en el momento que fuese, no se podía negar el espectáculo que daba: las entradas dramáticas, los insultos sin pausa de auténtica profesional, la vorágine que iba dejando a su paso. Un día te lanzaba un plato y al día siguiente te regalaba un collage que había hecho con los trocitos. Si la relación con un hermano o con una hermana flaqueaba, se compinchaba con otra persona. Nunca se llevó bien con todos a la vez, pero siempre había mantenido el contacto al menos con uno de nosotros. En la última etapa la elegida fue Lisa, pero todos habíamos desempeñado ese papel más de una vez.

La última vez que nos acompañó a Emerald Isle fue en 1986.

—E incluso entonces se marchó a los tres días —dijo Gretchen.

De niños pasábamos todo el rato en la playa nadando. Luego nos convertimos en adolescentes y optamos por dedicar nuestra vida al bronceado. Hay una modalidad de conversación que solo se da cuando estás echado en el suelo, medio ido, bajo el sol, y yo siempre he estado muy a favor de ella. En la primera tarde de nuestro viaje más reciente extendimos en la playa una colcha enorme de las que usábamos cuando éramos niños y nos echamos encima mientras intercambiábamos anécdotas sobre Tiffany.

—¿Os acordáis de cuando pasó Halloween en la base militar?

—¿Y la vez que vino al cumpleaños de papá con un ojo morado?

—Me acuerdo de una vez que conoció a una chica en una fiesta —empecé a contar cuando llegó mi turno—. La chica se tiró un rato hablando de lo horrible que sería tener una cicatriz en la cara, hasta que Tiffany dijo: «Yo tengo una pequeña cicatriz en la cara y no me parece que sea para tanto».

—«Ya —dijo la chica—, pero te lo parecería si fueras guapa».

A Amy le dio un ataque de risa y se puso a hacer la croqueta por el suelo.

—No había respuesta más perfecta.

Recoloqué la toalla que estaba usando como almohada.

—¿Verdad?

Si se lo hubieran dicho a otra persona, la anécdota podría haber sido un pelín horrible, pero ser fea jamás fue una preocupación para Tiffany, sobre todo entre los veinte y los treinta años, cuando los hombres se echaban a sus pies sin poder evitarlo.

—Bueno —dije—, y lo mejor de todo es que no recuerdo que tuviera ninguna cicatriz en la cara.

Aquel día pasé demasiado tiempo bajo el sol y me quemé la frente. Punto final en mi relación con la colcha de la playa. El resto de la semana hice apariciones fugaces, sentándome un rato mientras me secaba después de nadar, pero sobre todo me dediqué a salir con la bici, pedaleando costa arriba y costa abajo mientras pensaba en lo que había sucedido. A los demás nos resultaba fácil llevarnos bien entre nosotros, pero con Tiffany eso siempre implicaba un esfuerzo. Ella y yo solíamos reconciliarnos pronto después de cada discusión, pero nuestra última pelea me quitó las ganas por completo y cuando murió llevábamos ocho años sin dirigirnos la palabra. Durante esos años pasé bastantes veces cerca de Somerville y barajé la idea de ir a verla, pero nunca lo hice, muy a pesar de la insistencia de mi padre. Me informaba de su vida a través de él y de Lisa: Tiffany ha perdido su apartamento, Tiffany ha empezado a cobrar una pensión por discapacidad, Tiffany se ha mudado a una habitación que le han conseguido los de Servicios Sociales. Igual se comunicaba mejor con sus amigos, pero desde luego a su familia solo le llegaban retazos. Más que hablar con nosotros parecía hablar contra nosotros, soltando siempre monólogos eternos, taimados, divertidos y a menudo tan contradictorios que costaba enlazar la frase que acababas de escuchar con la que la había precedido. Antes de que nos dejásemos de hablar, siempre adivinaba cuándo era ella la que estaba al otro lado del teléfono. Entraba en casa y escuchaba a Hugh diciendo «Ajá... mmm... sí... mmm... ajá...».

Además de las dos cajas que había llenado Amy en Somerville, también trajo el anuario de la clase de Tiffany de 1978, cuando ella tenía catorce años. Entre los mensajes de sus compañeros estaba éste en concreto, escrito por alguien que había dibujado una hoja de marihuana junto a su nombre:

Tiffany. Eres única en este mundo y tienes un culito igual de único. Solo me arrepiento de no haber salido más veces de fiesta contigo. El insti me come los huevox. Espero que sigas igual de...

– guay

– fumada

– borracha

– ida de la puta olla

Luego te miro el culito. Chao.

Y luego estos otros mensajes:

Tiffany:

Tengo mil de ganas de pillarme un ciego contigo en verano.

Tiffany:

Llámame este verano y nos fumamos el barrio entero, loca.

Pocas semanas después de que escribieran esos mensajes, Tiffany se fugó de casa y cuando la encontraron la metieron en un reformatorio de Maine que se llamaba Élan. Según nos contó más adelante, se trataba de un lugar espantoso. Volvió a casa en 1980, tras dos años allí, y desde entonces ninguno de nosotros recuerda ni una sola conversación con ella en la que no lo mencionase. Culpaba a toda su familia por haberla mandado al reformatorio, pero nosotros, sus hermanos, no habíamos tenido ni voz ni voto en aquello. Paul, por ejemplo, tenía diez años cuando sucedió. Yo tenía veintiuno. Durante un año estuve escribiéndole una carta al mes. Hasta que me respondió pidiéndome que parase. Mis padres reconocieron su error mil veces, pero no podían cambiar el pasado. «Teníamos más hijos —le decían para defenderse—. ¿Qué querías? ¿Que parásemos el mundo para dedicarnos a vigilarte?»

Pasamos tres días en la playa hasta que Lisa y nuestro padre, que ya tiene noventa años, se unieron a nosotros. Estar en la isla implicaba que se perdiera las sesiones de spinning a las que iba en Raleigh, así que me encargué de encontrarle un gimnasio cerca de la casa de alquiler para que no bajara el ritmo. Todas las tardes íbamos al gimnasio y pasábamos un rato juntos. De camino charlábamos un poco, pero en cuanto nos sentábamos en las bicicletas estáticas nos limitábamos a pedalear en silencio. Era un lugar pequeño, con poca vida. Una tele sin sonido presidía el lugar, en todo momento fija en el canal del tiempo, y nos recordaba que siempre, en una u otra parte, está desencadenándose una catástrofe. A alguien se le ha inundado la casa o está luchando por sobrevivir mientras huye de un tornado. Casi al final de la semana me encontré a mi padre en la habitación de Amy, mirando las fotos que Tiffany había despedazado. Tenía en la mano un trocito con la cabeza de mi madre y el cielo azul de fondo. «¿Qué contexto puede llevar a alguien a romper una foto como ésa?», me pregunté. Era una actitud tan melodramática... como lanzar una figurita de cristal contra la pared. Algo que solo pasa en las películas.

—Qué pena —susurró mi padre—. Toda la vida de una persona en una caja de mierda.

Le puse la mano en el hombro.

—Son dos cajas.

Se corrigió a sí mismo.

—Dos cajas de mierda.

Una tarde en Emerald Isle salimos todos con las bicicletas para hacer la compra en el Food Lion. Yo estaba en la zona de la frutería buscando cebollas rojas cuando mi hermano apareció de la nada por mi espalda y soltó un tremendo «¡Achús!» mientras rozaba mi espalda con un manojo de perejil mojado. Sentí la ráfaga de frescor en la nuca y me quedé congelado, pensando que un desconocido (acaso un enfermo terminal) acababa de estornudarme encima. Un truco perfecto, salvo por un inconveniente: el perejil también le cayó encima a la mujer india que estaba a mi izquierda. La pobre llevaba un sari de color rojo sangre, así que se llevó su buena ración en el hombro que llevaba al descubierto, en el cuello y en parte de la espalda.

—Perdona, macho —dijo Paul cuando ella se volvió hacia él con cara de horror—. Le estaba gastando una broma a mi hermano.

La mujer llevaba muchos brazaletes que tintinearon cuando se llevó la mano a la nuca para limpiarse.

—La has llamado «macho» —le dije cuando se marchó la mujer.

—¿Fijo? —preguntó.

Amy lo clava cuando le imita. «¿Fijo?»

A mi hermano y a mí, cuando hablamos por teléfono, suelen confundirnos con una mujer. Mientras seguíamos con la compra me empezó a contar que se le averió la camioneta hace poco y, cuando llamó al servicio técnico para que mandaran una grúa, el hombre al otro lado de la línea dijo: «En nada estamos ahí, preciosa». Puso un melón en el carrito y se volvió hacia su hija.

—Maddy tiene un papi que habla como una señorita pero eso a ella le da igual, ¿verdad que sí?

Entre risas, ella le dio un puñetazo en la tripa. Caí en la cuenta de lo cómodos que estaban el uno con el otro. Nuestro padre había sido una figura de autoridad absoluta, pero Paul y su hija eran como dos amigos.

Cuando íbamos a la playa de niños, alrededor del cuarto día de estancia en la casa, nuestro padre decía: «¿No os gustaría que comprásemos una casa por aquí?». Todos nos veníamos arriba y entonces era cuando empezaba a ponerle pegas prácticas a la idea. No eran poca cosa —comprar una casa que tarde o temprano derribará un huracán tal vez no sea la mejor forma de gastarte el dinero—, pero de todas formas nos moríamos por vivir allí. Cuando era joven me dije a mí mismo que algún día yo mismo compraría una casa para todos en la playa. Podrían vivir en ella siempre que siguieran mis férreas normas y no parasen ni medio segundo de darme las gracias por ello. Por eso mismo, el miércoles por la mañana, en pleno ecuador de nuestras vacaciones, Hugh y yo llamamos a una agente inmobiliaria de la zona, Phyllis, que nos enseñó varias propiedades en venta. El viernes por la tarde hicimos una oferta por una casa que daba al océano, cerca de la que habíamos alquilado, y antes del anochecer la aceptaron. Solté la noticia en plena cena y provoqué todas las reacciones que me imaginaba.

—A ver, un momento —dijo mi padre—. Eso tienes que pensarlo bien.

—Ya lo he pensado —le dije.

—Muy bien. Cuéntame: ¿cuántos años tiene el tejado? ¿Cuántas veces lo han cambiado en la última década?

—¿Cuándo podemos mudarnos contigo? —preguntó Gretchen.

Lisa quería saber si podía traer a sus perros y Amy preguntó qué nombre le íbamos a poner a la casa.

—De momento se llama Mi Hogar Fabulozzo —le dije—, pero es provisional. —De toda la vida había pensado que el nombre perfecto para una casa en la playa era Barco Jones. Pero de repente se me ocurrió uno mejor—. La vamos a llamar El Mar Quesito.

Mi padre dejó caer la hamburguesa en el plato.

—Ni de broma.

—Pero si es perfecto —dije yo—. El nombre tiene que ser de temática marina, y si además es una broma, mejor que mejor.

Les recordé que ese mismo día habíamos pasado por delante de una casa que se llamaba Olas y Adioses, y mi padre frunció el ceño.

—¿Y si la llamamos Tiffany? —dijo.

Nuestro silencio podía traducirse como: «Vamos a hacer como si no lo hubiéramos oído».

Volvió a agarrar la hamburguesa.

—Pues me parece una buena idea, es bonito. Así la recordaríamos siempre.

—Si es por eso podemos ponerle el nombre de mamá —le dije—. O la mitad de mamá y la mitad de Tiffany. Pero es que es una casa, no una lápida, y encima no encaja con el tipo de nombres que tienen las casas de por aquí.

—Qué chorrada —dijo mi padre—. Encajar. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ninguno encajamos en ninguna parte.

Paul nos interrumpió para proponer otro nombre: La Concha Tumadre.

La propuesta de Amy llevaba incluida la expresión «Nabo Naval» y la de Gretchen era más guarra todavía.

—¿Qué le veis de malo al nombre que ya tiene? —preguntó Lisa.

—No, no y no —dijo mi padre olvidando por completo que la decisión no era suya. A los pocos días me entraron los remordimientos y empecé a preguntarme si no habría comprado la casa como una forma de decirle «¿Lo ves? No era tan difícil. Sin poner ni una pega, sin titubeos. Sin echarle ni medio vistazo al estado de la fosa séptica. Haces feliz a tu familia y ya te preocupas luego por los detalles».

La casa que compramos es de dos pisos y la construyeron en 1978. Está sobre unos pilares como Dios manda y tiene dos terrazas, una encima de la otra, las dos mirando al océano. Estaba alquilada hasta finales de septiembre, pero Phyllis nos dejó pasarnos a verla para enseñársela a nuestra familia a la mañana siguiente, después de que nosotros dejáramos la casa en la que habíamos vivido esos días. Cualquier lugar se te hace distinto —para mal, casi siempre— después de haberte comprometido a pagar por él. Mientras los demás corrían escaleras arriba y escaleras abajo pidiéndose tal o cual habitación para el futuro, yo acercaba la nariz a una rejilla de ventilación y me sobrevenía un importante olor a moho. La casa se vendía amueblada, así que me puse a hacer un inventario con todos los sillones reclinables y las teles viejas enormes de las que me desharía más pronto que tarde, junto con las colchas decoradas con anclas y los cojines con diseños de crustáceos.

—En nuestra casa de la playa la temática va a ser ferroviaria —anuncié—. Trenes en las cortinas, trenes en las toallas... vamos a poner toda la carne en el asador.

—Madre del amor hermoso —dijo mi padre.

Trazamos un plan para juntarnos en la nueva casa el próximo Día de Acción de Gracias y, después de despedirnos los unos de los otros, mi familia se dividió en varios grupos y cada cual se dirigió a su respectivo hogar. En la casa de la playa corría la brisa, pero en cuanto dejamos atrás la isla el aire dejó de moverse. Cuanto más aumentaba el calor, más lo hacía mi melancolía. En los sesenta y los setenta la carretera que llevaba a Raleigh pasaba por Smithfield, y a la entrada del pueblo había siempre un cartel gigante donde ponía BIENVENIDOS AL HOGAR DEL KLAN. Esta vez fuimos por otro camino, uno que nos había recomendado mi hermano. Hugh conducía y mi padre iba sentado a su lado. Yo iba hecho una bola en el asiento de atrás, al lado de Amy, y cada vez que alzaba la mirada veía el mismo campo de soja o el mismo edificio de una planta hecho de bloques de cemento que aparentemente ya había visto veinte minutos atrás.

Llevábamos poco más de una hora en la carretera cuando paramos en un mercado de agricultores. Debajo de una carpa al aire libre una mujer nos ofreció gratis unos aperitivos de hummus con maíz y ensalada de judías pintas que aceptamos sin dudar y nos sentamos en un banco. Hace veinte años, lo máximo que te habrían ofrecido en un lugar de ésos —con suerte— habrían sido unos cogollos de lechuga fritos. Ahora tenían café orgánico y queso de cabra artesano. Sobre nuestras cabezas colgaba un cartel donde ponía RANCHO DE LA SUSURRANTE PALOMA y, justo cuando empezaba a pensar que podríamos estar en cualquier parte, me di cuenta de que la musiquilla que salía de los altavoces era cristiana, pero de esa nueva que hay ahora, esa en la que dicen todo el rato que Jesucristo es guay.

Hugh le trajo a mi padre un vaso de plástico con agua.

—¿Estás bien, Lou?

—Estoy normal —respondió mi padre.

—¿Por qué crees que lo hizo? —pregunté cuando volvimos a salir al sol.

Estoy seguro de que eso era en lo que todos pensábamos, habíamos estado pensando, desde que nos enteramos de la noticia. ¿Esperaba que lo de las pastillas fallase y que fuéramos todos a cuidarla hasta que se pusiera bien? ¿Cómo podía alguien querer dejarnos a propósito, a nosotros, de entre todas las personas del mundo? Así lo veía yo, porque a pesar de haber perdido y recuperado la fe en mí varias veces, jamás la había perdido en mi familia y siempre nos había considerado mejores que los demás. Es una creencia como de otra época, algo que arrastro desde la adolescencia, pero me sigo aferrando a esa idea. Nuestro club es el único del que quiero seguir siendo socio. No me imagino dejándolo. Salirse durante un año o dos me parece comprensible, pero ¿tener tantas ganas de abandonarlo como para quitarte la vida?

—No creo que tuviera que ver con nosotros —dijo mi padre.

Pero ¿cómo podría ser eso? ¿Cómo puede el suicidio de alguien no tener nada que ver con su familia?

En uno de los extremos del aparcamiento había un puesto en el que vendían reptiles. En unas peceras gigantes había dos pitones, las dos largas como las mangueras de los bomberos. El calor parecía sentarles bien, las miraba mientras ellas levantaban las cabezas comprobando la resistencia de los techos de las peceras. A su lado había un corralito con un caimán dentro, con la boca cerrada con unas cuerdas. No era un caimán adulto, adolescente como mucho, metro y medio de largo y cara de malas pulgas. Una niña había colado el brazo entre la alambrada y acariciaba el lomo del bicho mientras él la miraba con ansia en los ojos.

—Me los compraría todos solo para matarlos —dije.

Mi padre se secó el sudor de la frente con un Kleenex.

—Te ayudaría encantado.

Cuando éramos jóvenes y viajábamos hacia la playa, miraba por la ventana del coche esperando a que fueran pasando por delante de mis ojos todos los puntos clave del trayecto —el silo de Purina al sur de Raleigh, el cartel del Klan— sabiendo que cuando volviera a verlos, una semana más tarde, me sentiría peor que nunca. Se habrían acabado las vacaciones, no habría más razones para vivir hasta que llegara la Navidad. Llevo una vida mucho más plena que por entonces, pero aquella vuelta a casa traía de la mano las mismas sensaciones de entonces.

—¿Qué hora es? —le pregunté a Amy.

Y ella, en vez de contestar «¿A quién le importa?», respondió:

—Dímelo tú, que eres el que lleva reloj.

En el aeropuerto, varias horas más tarde, saqué un poco de arena de mi bolsillo y pensé en el último instante que habíamos pasado en la casa que acababa de comprar. Estaba en el porche delantero con Phyllis, que acababa de cerrar la puerta, y nos volvimos para ver a los demás, que estaban en la entrada para coches de la casa.

—Ésa es una de tus hermanas, ¿no? —preguntó señalando a Gretchen.

—Lo es —dije—. Y las dos que hay su lado también lo son.

—Y también tienes un hermano —dijo ella—. Así que sois cinco, guau. Si eso no es una gran familia, nada lo es.

Contemplé los coches a los que muy pronto nos subiríamos, hornos al rojo vivo todos ellos, y dije:

—Pues sí. Sí que lo es.