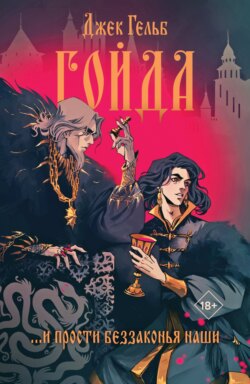

Читать книгу Гойда - Джек Гельб - Страница 12

Часть 2

Глава 5

ОглавлениеВ палате будто бы сам воздух дышал свежестью – ныне отворены были окна, откуда веяла прохлада зимняя. На высоком троне восседал государь. Подле Иоанна сидел писец, разложив доску на коленях, да чиркал пером, выводя букву за буквой, по мере того как лилась низкая и звучная речь царя.

С улицы отдалённо доносился шум, но он утопал в мягкой игре деревянной дудки, на которой играл не кто иной, как молодой опричник Фёдор Басманов. Он сидел у окна, и свет лился ему в спину, очерчивая пряди волос шёлковым блеском. Веки Фёдора были приопущены, и взгляд ясно-голубых глаз таился под рядом чёрных чуть изогнутых ресниц. Тонкие пальцы перебирали по музыкальному инструменту, подчиняя потоки мелодии мерному и чистому звучанию.

На руках его поблёскивали драгоценные перстни тонкой работы. Во многих угадывалась рука чужеземных мастеров. Мало кто вглядывался в них, оттого и не помыслил никто, будто бы те перстни, что ныне украшали белые руки, некогда таили сияние своё в царских сокровищницах.

Едва настало утро. Быть может, то и было причиною настроя государева, ещё не отошедшего ото сна. В последнее время всё хуже и хуже почивал Иоанн, не находя покоя до глубокой ночи. Оттого, быть может, и речь его стала медленнее, да молчал Иоанн меж оконченными мыслями, точно пытаясь изловить какую вертлявую идею в собственном разуме. То и дело обращал он взгляд на окно, а быть может, и на слугу своего, что продолжал складывать мелодию. Писец поднимал взгляд на царя, выжидая, чтобы владыка продолжил, но лишь молчание было ему ответом.

Фёдор же изредка обращал взгляд на государя, да, видно, шибко увлёкся музыкою, ибо вот уже не меньше как четверть часа молодой опричник всё лил мелодию свою, точно птица в поле – лишь для собственного слуху да себе на отраду. Медленно Иоанн поднял руку свою, ибо шум во дворе поднялся, что заглушал игру. Обратил взгляд свой царь на окно, и с тем же поднялся Фёдор с места своего да, неспешно потягиваясь, обратил взор свой во двор.

Туда нынче вновь дети-крепостные набежали. Снегу выпало многим выше головы – вот раздолье-то! Ребятня тотчас же предалась забавам – да как давай снежками перекидываться!

Усмехнулся Фёдор, опираясь руками на подоконник. Детвора по двору так и шныряла. Порой разбегались проказники, ежели конюхи прикрикивали на сорванцов, мол, лошадям неспокойно ото всей возни той. Ребята отбегали, да лишь до поры до времени – и вот они вновь резвятся, верно, даже не ведая, что они под окнами самого государя забавляются. Улыбнулся Басманов, глядя вниз на детвору.

– Пущай беснуются, – с улыбкой ответил царь, уж отчётливо разбирая ребячий звонкий смех. – Уж кому, как не детям, на потеху снег сыплется с небес.

Басманов обернулся да украдкой взглянул на государя и вновь обратился к окну. На выступ, на который ставни опирались, выпало немало снега – столь много, что молодой опричник, едва закатав рукава одеянья своего, зачерпнул горсть, принявшись комкать снежок.

– Ей-богу, как мальчишка! – пригрозил Иоанн, да больше в том голосе было смеху, нежели истинного наказанья.

Опёршись на руку, наблюдал владыка, как слуга его, слыша нареканья государя, замахнулся да и кинул снежок прямо в шапку одного из ребятишек, что веселились во дворе. Тотчас же средь детей началась перепалка, ибо уж объявили, будто бы сменилась игра, и хватит уж снежками бросаться. В ответ на возражение кто-то словил ещё снежок, едва ли не за шиворот – тут и возобновилась возня – дети вновь попрятались, кто где – да айда вновь перекидываться да пересмеиваться.

Фёдор глядел на ту потеху да прикрыл окна, вернув палате её былую тишину, хоть отдалённые окрики доносились со двора сквозь мутные запотевшие стёкла. Руки свои Басманов вытер о шею, ибо быстро на его тёплых ладонях растаял снег. Едва он потянулся к дудочке, как государь остановил его жестом. Не без удивления взглянул Фёдор на царя.

Меж тем улица завалена была снегом, да чуть подтаявший, он быстро и со скрипом проваливался под тяжёлой поступью государевых воинов, забивался под подковы лошадей. Животные мучились в нетерпении, переступая с ноги на ногу, так и порываясь мчаться по первому же зову.

Алексей заметил сына своего задолго до того, как тот подошёл к нему. Меж тем Басман-старший беседовал с Афанасием Вяземским и, отвлёкшись от собеседника, махнул пару раз сыну своему. Князь Вяземский обернулся.

– Федька твой, от же чего даёт! – усмехнулся Афанасий, заметив юношу.

– К чему клонишь? – спросил Алексей.

Не будь они с князем знакомы большую часть прожитых лет, быть может, Афанасий бы и не расслышал той угрозы, что таилась под покровом беспечной добродушности, коей Басманов ох как любил укрываться.

– Да ни к чему, – Вяземский пожал плечами. – Гляжу да радуюсь за отпрыска твоего. И года ещё при дворе не служил, а уж на пиру да на казнях государь видеть его хочет чуть ли не так же часто, как тебя, Алёш.

– И что в том такого? – спросил Басманов, чуть сведя густые брови.

– Да право, в самом деле? – Афанасий вновь пожал плечами да, отряхнув снег с сапог, обошёл Басманова. – Одно просто мне покоя не даёт – помоги мне, дружище – ослаб разум мой, память решетом. Сколько ты царю служишь?

– Третий десяток, – ответил Алексей.

– Так много? – будто бы подивился Вяземский. – Уж то почти вдвое больше, нежели возраст сына-то твоего. Я бы на месте твоём, Алёшка, благодарил Бога, что сын твой того ж расположения добился за минувшую осень да сию зиму.

С этими словами Афанасий положил руку на плечо ратного своего товарища, да Басманов отстранился, окатив князя таким взглядом, что под ним, казалось, трава бы сгнила, обратившись пылью.

– Видать, – ответил Алексей, – не дурно я служил, раз сын мой заочно уж и полюбился государю. Неужто ты, Афонь, уж изъелся желчной завистью, раз Федька боле твоего вхож в царские палаты?

– Ты гляди, как бы он не поплатился за язык развязный да скверный нрав свой. А то гляди, и не вернётся из палат сих, – ответил Афанасий.

Усмехнулся Алексей, углядев, как двое конюших выводят лошадь его. Пошёл Басманов навстречу им, да обернулся с широкою улыбкой.

– От потеха мне с того, что ты уж припугнулся с отпрыска моего безбородого, – ответил Алексей.

На том и разошлись да помчались ко распахнутым воротам. Плащи наполнялись холодным ветром, точно паруса, уходящие в дальние воды, снег будто пеною разлетался под мощными ударами копыт.

– Гойда! Гойда! – возвещала чёрная свора всадников. – Словом и делом! Гойда!

* * *

Во мраке утопали сундуки, приставленные в дальних углах. Со шкафов тянулись лапами, точно у старых елей, кипы бумаги, что расходились и отбрасывали неописуемые узоры теней на стены. Письмена рассекали бумагу, сплетаясь в бесконечные переплетения мыслей. За столом прямо в этот поздний час вытягивалась ещё нить – она имела переплетенья с предыдущими посланиями, но сейчас она была преисполнена гнева и волнения. Первый порыв ярости ослаб, и Иоанн мог сдерживать дрожь, что преисполняла его, когда ему приходилось писать эти строки.

«За что ты предал меня, Андрей?» – билось жуткими горячими импульсами в голове государя.

Эта мысль металась раненым зверем, рвалась, билась обломанными когтями о сам разум, изводила и не давала покоя с того самого мгновения, как Иоанн простился с Андреем. Сердце его знало и чётко твердило, что отныне не встретятся они боле, что эти узы, которые были крепче братских, навеки оборваны. Лишь сейчас в памяти Иоанна всплывало то, чего царь не хотел помнить. Он вспоминал застолья, с которых Курбский вставал и уходил, не откланявшись. Царь помнил, как утомлённый зрелищем казни искал взглядом подле себя Андрея и не находил, ибо тот покидал Иоанна, но царь не желал видеть знаки судьбы, читать между строк.

«Ты был со мной всегда, ты был со мной, когда все уж готовы были зарыть меня, живого, с горячим челом и бьющимся сердцем, но ты был со мной…»

Треск отрезвил разум Иоанна, который заслонял всё мутной пеленой. Чернила растекались по его пальцам, которые сжали перо слишком сильно. Царь замер, глядя, как под его рукой растекается чёрная лужица, прилипая к чёрному длинному рукаву его монашеского одеяния. В момент всё стихло, дрожь прошла, а рука обмякла, точно царь испустил дух свой. Не мог Иоанн сказать, сколько времени это длилось, но, когда разум и тело государя вновь наполнились жизнью, он, точно впервые, оглядел свой кабинет.

Один вид этих книг и писем давил, точно каменная плита. Сейчас, сидя в своих покоях, дух Иоанна подобен был слабому дрожащему огню свечи, который не был в силах прорваться сквозь сгустившийся на него сумрак. Робкие лучи света силились пробиться, но мрак не отступал. И в этот момент беспомощности, что тяжелел камнем у горла, раздался стук в дверь. Сперва Иоанн в самом деле усомнился, слышит ли он этот звук воистину или же вновь демоны охватили его беспокойный ум. Однако бытие обрело вновь чёткие очертания – тени перестали извиваться дьявольскими змеями на стенах, груды бумаг да писем обратились обычными посланиями да прошениями к владыке. Липкость на рукаве царя вновь дала ощутить, что он просто утомился, сочиняя ответы в этот поздний час, только и всего.

– Пущай войдёт, – произнёс царь, глядя на дверь.

Когда слуга предстал перед ним, государь на мгновение замер. Фёдор Басманов, ожидаемый сим вечером с докладом, вид имел развесёлый. Его щёки и нос преисполнились румянцем, а густые волосы, что были черней вороньего крыла, взлохматились да прядями спадали на лицо. Взгляд сейчас сверкал в приглушённом мягком свете свечи, и те отсветы лазури, что таились в них, сейчас отвечали отблесками камней драгоценных. Праздничное одеяние Фёдора нынче пестрело цветом красного вина, да и мерцание золотых нитей, оплетавших весь кафтан, было особенно заметно в царившем вокруг мраке.

– Садись же, – Иоанн опустил взгляд свой на бумагу перед ним, хоть письмо и было залито чернилами.

Юноша поклонился и лёгким своим, хоть и не очень твёрдым шагом приблизился к сундуку, что был устлан медвежьими шкурами, и опустился на него, прислоняясь спиной к стене. Молодой опричник прикрыл глаза, взглянув сквозь ресницы, и глубоко вздохнул, переводя дыхание с пути. Шея его белела, окаймлённая спутанными чёрными локонами. Он сделал ещё один глубокий вздох и обратил свой чуть помутнённый взор на государя.

– Как вы и говорили, светлый государь мой, – произнёс Фёдор, и царь не сразу узнал голос его.

Речь Басманова лилась всё так же мерно, но точно тон обрёл иную глубину, стал ниже да бархатистее.

– В самом деле, брат ваш боится княгини Ефросиньи паче геенны огненной, – произнёс Басманов. – А сам он слаб. И душой, и, как ныне мне ведомо, телом. Стоило ему напиться со мною, как стал всё выбалтывать. Благо княгини подле нас не было, того гляди, сыноубийства не избежать!

Фёдор залился лёгким смехом, блуждая взглядом по завалам на полках и столе государя.

– Неужто старуха всё грезит сгубить меня? – даже с усмешкою спросил Иоанн.

– Всяко подонка своего уж небось рядит в обличье царское. Мол, когда мимо губерний ехали они в Слободу-то, встречали их со Владимиром Старицким-то аки царя русского, – продолжил Фёдор.

– Врёшь ведь, – с обречённой усталостью вздохнул государь, мотая головой да опираясь от тяжести на руку свою.

– Ежели вру, прямо в сей миг отрежьте язык мой, – просто ответил Фёдор, и что уж точно говорило о спокойствии в настрое его, так это зев, что пристал было к нему.

Басманов потянулся, прикрыл рот свой, после встряхнул головой, убирая с лица непослушные кудри, да и не заметил или, быть может, не подал виду, что приметил то, с каким выражением глядели на него тёмные царские очи.

– И ведь смиловался… – вздохнул Иоанн наконец. – И ведь учит Писание наше милостивым быть ко врагам нашим, и ведь не хотел верить я наветам на семью, на родную-то плоть и кровь!

Царь сам, верно, и не хотел улыбаться, но губы его невольно дрогнули. Это не был смех, то было едва ли не резкое удушье, охватившее его горло.

– Родная кровь… С такой роднёй мне и сам чёрт не страшен, – произнёс Иоанн, в насмешке спрятал всю боль, что терзала его сердце.

– Какая долгая ночь, – вздохнул Фёдор, поглядывая в окно за спиной государя.

– Нет, – отрезал царь. – Не трогать ни княгиню, ни брата моего.

Фёдор развёл руками да показал свои ладони, а затем положил руку на сердце:

– И в мыслях не было, царь-батюшка!

Иоанн хмуро смотрел на опричника, но постепенно морщины от тяжких дум, исполосовавшие его лоб, стали смягчаться, покуда он глядел на Фёдора. Молодой опричник, видно, душою всё ещё веселился на застолье, оттого и болтал он ногою да напевал беззвучно очередные застольные куплеты. Молчание меж слугою и владыкой обратилось безмолвной игрой, которая могла зайти много дальше, но Фёдор нарушил тишину. Вздохнув, он вновь убрал волосы со своего лица.

– В вас так много прощения, светлый наш государь, – произнёс он, наклонив голову, и с тем чёрные волны спали боле на плечо, открывая белую шею.

– Прощения? – повторил Иоанн, точно силясь понять, какой толк в том слове. – Ох, не того ждёт от меня отчизна, вверенная мне Богом. На защиту Родины нашей стану я грозным зверем. То любо тебе?

– Мне люба всякая воля ваша, – ответил Фёдор.

– Ежели обратится она против тебя? – усмехнулся Иоанн, вскинув бровь.

– Покуда веселят вас пляски мои, покуда сабля моя востра да ловка, не бывать тому, – беспечно ответил Басманов, будто бы смакуя слова, что произносил он государю.

– Смелый ты, Федька, не по годам, – усмехнулся Иоанн, мотая головой. – Послушать тебя, так ты и вовсе жизнью своей не дорожишь.

– Как же можно дорожить тем, что и не принадлежит мне? – спросил молодой опричник и подался вперёд. – Ведь клятву дал я, отныне и впредь, душа и тело мои, и жизнь моя принадлежат лишь тебе, великий государь.

– Так потому и не смей, Басманов, погибать, покуда не будет на то воли моей! – ответил Иоанн, глядя прямо Фёдору в глаза.

Насмешка таилась в глазах обоих. Голос царя был твёрд. Фёдор сглотнул, видя, как государь изводит его своим тяжёлым взглядом. Быть может, во всём повинно питьё, да только Басманов чувствовал, будто начал понимать тайну этих глубоких глаз, которые казались чёрными во мраке, но мысль ту облечь в слова не было ни сил, ни желания – ответ тот был в лёгкой дрожи в груди, в мимолётном ощущении, что слова будто украли прямо с губ, и уже никакой нету возможности вернуть их.

– Ежели воля ваша не супротивится с волею Господа… – тихо начал Фёдор.

– Даже если указ мой и будет разиться с волею Божьей, не окончишь ты службы, покуда не дам на то добра, – оборвал его на полуслове царь.

В покоях вновь повисло молчание. Свеча дрогнула, хоть ветра и не было, точно невидимый дух посетил эту обитель. Неведомое чувство наполнило сам воздух, затаившийся в царских покоях, и опричник вместе со своим владыкой одновременно же и рассмеялись, беззлобно и легко.