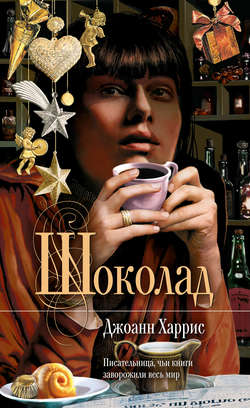

Читать книгу Шоколад - Джоанн Харрис - Страница 7

7

Оглавление16 февраля, воскресенье

Моя мать была ведьмой. По крайней мере, называла себя ведьмой, а частенько искренне в это верила, так что в конце концов уже нельзя было определить, притворяется она или колдует по-настоящему. Арманда Вуазен чем-то напоминала ее: блестящие коварные глаза, длинные волосы, некогда, вероятно, иссиня-черные и блестящие, мечтательность вкупе с цинизмом. От матери я научилась всему, из чего я создана. Искусству обращать поражение в успех, вытягивать вилкой пальцы, дабы отвратить беду, шить саше, варить зелье, верить в то, что встреча с пауком до полуночи приносит удачу, после – несчастье… Но главное, она передала мне свою любовь к перемене мест, цыганскую непоседливость, что гнала нас скитаться по всей Европе и за ее пределами: год в Будапеште, следующий – в Праге, полгода в Риме, четыре года в Афинах, затем через Альпы в Монако и вдоль побережья – Канны, Марсель, Барселона… К восемнадцати годам я потеряла счет городам, в которых мы жили, и языкам, на которых говорили. На жизнь мы тоже зарабатывали по-всякому: нанимались официантками, переводчиками, ремонтировали машины. Иногда покидали дешевые отели, где останавливались на одну ночь, через окно, не оплатив счет. Ездили на поездах без билетов, подделывали разрешения на работу, нелегально пересекали границы. Нас депортировали бессчетное число раз. Мать дважды арестовывали, но отпускали, не предъявив обвинения. И имена мы переиначивали на ходу, подстраиваясь под местные традиции: Янна, Жанна, Джоанн, Джованна, Анна, Аннушка… Гонимые ветром, мы, словно преступники, постоянно находились в бегах, переводя громоздкий жизненный багаж в франки, фунты, кроны, доллары…

Не думайте, будто я страдала; в те годы жизнь была чудесным приключением. Нам было хорошо, мне и маме. В отце я никогда не нуждалась. У меня было много друзей. И все же, видимо, эта неустроенность – вечные скитания, необходимость постоянно экономить – порой угнетала ее. Но мы продолжали мерить дороги, с годами все быстрее – задерживались в одном месте на месяц, в крайнем случае на два, а потом вновь пускались в путь, точно изгнанники в погоне за последними лучами солнца. Лишь через много лет я поняла, что убегали мы от смерти.

Ей было сорок. Она умирала от рака. Она уже давно знает, призналась она, но в последнее время… Нет, в больницу она не ляжет. Никаких больниц, ясно? Ей осталось жить считанные годы, может, месяцы, а она еще хочет посмотреть Америку: Нью-Йорк, флоридский парк Эверглейдс… Теперь мы почти каждый день проводили в дороге. Мать по ночам, думая, что я сплю, гадала на картах. В Лиссабоне мы сели на пароход – нанялись работницами на кухню. Освобождались в два-три часа ночи, поднимались с рассветом. И что ни ночь – карты. Засаленные от времени и почтительного прикосновения пальцев, они ложились на койку. Мама тихо бубнила себе под нос их названия, день ото дня все глубже погружаясь в пучину путаного бреда, который в конечном итоге завладел ею полностью. «Десятка мечей, смерть. Тройка мечей, смерть. Двойка мечей, смерть. Колесница. Смерть».

Колесницей оказалось нью-йоркское такси, когда однажды летним вечером мы закупали продукты на запруженных улочках китайского квартала. Уж лучше такси, чем рак.

Спустя девять месяцев родилась моя дочь, и я назвала ее в честь себя и матери. Сочла, что это самое подходящее имя. Ее отец о ней даже не подозревал, да я и сама точно не знаю, от которого из увядшего венка любовников я зачала. Но это не имело значения. Можно было бы очистить яблоко в полночь и, бросив кожуру через плечо, выяснить инициалы отца моей дочери, но меня это никогда не интересовало. Лишний балласт только тормозит.

И все же… Разве не ослабли ветры, не стали дуть реже, с тех пор как я покинула Нью-Йорк? Разве не щемит сердце, разве не сожалею я смутно всякий раз, когда мы вновь срываемся с места? Да, пожалуй. Двадцать пять лет скитаний, и вот наконец пружина во мне начала изнашиваться, я теряю задор, как мать растеряла в последние годы. Иногда я ловлю себя на том, что смотрю на солнце и пытаюсь представить, каково это – наблюдать восход над одним и тем же горизонтом пять лет, или десять, или двадцать. При этой мысли у меня странно кружится голова, мною овладевают страх и тоска. А Анук, моя маленькая бродяжка? Теперь, когда я сама мать, наша жизнь, полная рискованных приключений, видится мне в несколько ином свете. Я вспоминаю себя в детстве: смуглая девочка с длинными растрепанными волосами, в обносках из магазинов для бедных, на своей шкуре постигала математику, постигала географию – сколько хлеба дадут на два франка? как далеко уедешь на поезде, заплатив за билет пятьдесят марок? – и понимаю, что не хочу для Анук такой судьбы. Может, поэтому последние пять лет мы не покидаем Франции. Впервые в жизни у меня появился счет в банке. Появилось собственное дело.

Моя мать презирала бы меня за это. Но наверное, и завидовала бы. Отрешись от себя, если можешь, сказала бы она мне. Забудь, кто ты есть. Не вспоминай, пока хватает сил. Но однажды, девочка моя, однажды оно тебя настигнет. Уж я-то знаю.

Сегодня шоколадная открыта, как всегда. Только до обеда – вторую половину дня проведу с Анук, – но утром в церкви служба, и на площади будет народ. Вновь воцарился унылый февраль: холодная морось выкрасила мостовые и небо в цвет старой оловянной тарелки. Анук за прилавком читает книжку с детскими стишками, следя за дверью вместо меня, пока я готовлю на кухне mendiants – «нищих»; они так называются потому, что в стародавние времена ими торговали на улицах бедняки и цыгане. Это мое любимое лакомство – кружочки черного, молочного или белого шоколада, а сверху тертая лимонная цедра, миндаль и пухлые ягоды изюма сорта малага. Анук любит белые mendiants, a я предпочитаю черные, из лучшей семидесятипроцентной шоколадной глазури… Приятная горечь неведомых тропиков. Моя мать и это бы презирала. И все-таки я тоже творила волшебство.

За те два дня, что прошли с пятницы, я купила и поставила у прилавка высокие табуреты, и теперь интерьер «Миндаля» смахивает на дешевые кафе, куда мы частенько наведывались в Нью-Йорке, – веселенький китч. Красные кожаные сиденья, хромированные ножки, стены цвета нарциссов, из угла весело подмигивает старое оранжевое кресло Пуату. Слева – меню. Анук сама написала и раскрасила в оранжевый и красный.

Горячий шоколад – 5 франков

Шоколадный пирог – 10 франков (кусок)

Пирог я испекла вечером, котелок горячего шоколада в печи дожидается первого посетителя. Такое же меню я повесила в витрине – чтобы видно было с улицы. Я жду.

Служба в церкви началась и окончилась. Я смотрю, как прихожане угрюмо бредут под холодной моросью. Дверь в шоколадную чуть приоткрыта, на улицу струится жаркий запах выпечки и сластей. Кое-кто бросают тоскливые взгляды на источник аромата, но тут же украдкой глядят на церковь, пожимают плечами, кривят губы – то ли решимость, то ли просто раздражение – и спешат мимо, сутуля на ветру понурые плечи, будто вход в шоколадную им преграждает ангел с огненным мечом.

Время, говорю я себе. На это нужно время.

И все же накатывает нетерпение, почти гнев. Что на этих людей нашло? Почему не заходят? Часы бьют десять, одиннадцать. Через площадь я вижу, как люди исчезают в дверях булочной и спустя несколько минут вновь появляются с батонами под мышками. Дождь прекратился, но небо по-прежнему серое. Половина двенадцатого. Те немногие, кто задержался на площади, расходятся по домам готовить воскресный обед. Мальчик с собакой огибает церковь, старательно уклоняясь от капель из желобов. Проходит мимо, едва удостоив взглядом витрину.

Будь они все прокляты. А я-то уже поверила, что начинаю приживаться здесь. Почему они не заходят? Ослепли, что ли? Или, может, у них носы заложило? Что еще мне сделать?

Анук всегда улавливает мое настроение. Подходит, обнимает меня.

– Не плачь, maman.

Я не плачу. Я никогда не плачу. Ее волосы щекочут мне лицо, и у меня неожиданно темнеет в глазах от страха, что однажды я могу ее потерять.

– Ты не виновата. Мы ведь старались. Все сделали как надо.

Совершенно верно. Вплоть до красных лент на двери и саше с кедром и лавандой – отвратить зло. Я целую ее в голову. На моем лице влага. Что-то – должно быть, горьковато-сладкие пары шоколада – жжет мне глаза.

– Все в порядке, chérie. Пусть живут как знают, нам нет до них дела. Давай лучше побалуем себя.

Мы налили себе по чашке шоколада и по примеру завсегдатаев нью-йоркских баров взгромоздились на табуреты у прилавка. Анук пьет шоколад со взбитыми сливками и шоколадной стружкой, я – горячий, черный, крепче эспрессо. Из чашек поднимается ароматный дымок, мы закрываем глаза и видим, как они заходят – по двое, по трое, по десять человек сразу; улыбаясь, они садятся рядом, суровая бесстрастность их лиц тает, они светятся гостеприимством и радостью. Я вздрагиваю, открываю глаза. Анук стоит у двери. Мгновение я вижу Пантуфля у нее на плече, он шевелит усами. Свет у нее за спиной будто смягчился, потеплел. Манит.

Я соскакиваю с табурета.

– Не надо, прошу тебя.

Взгляд у нее темнеет.

– Я же хочу помочь…

– Прошу тебя.

Она выдерживает мой взгляд, лицо упрямо застыло. Мы обе во власти чар, они окутывают нас золотистой дымкой. Это ведь так легко, проще простого, говорят ее глаза, словно невидимые пальцы ласкают, словно беззвучные голоса зазывают посетителей…

– Нельзя. Мы не должны так делать, – пытаюсь объяснить я.

Это выделяет нас. Делает иными. Если мы хотим остаться, нужно быть как они. Пантуфль – расплывчатый усатый силуэт на фоне золотистых теней – молча умоляет меня. Я зажмуриваюсь, заслоняюсь от него, а когда вновь открываю глаза, он уже исчез.

– Ничего страшного не происходит, – твердо говорю я. – У нас все будет хорошо. Можем и подождать.

И наконец в половине первого наше терпение вознаграждено.

Анук первая заметила посетителя – «Maman!» – но я уже на ногах. Это Рейно. Одна ладонь прикрывает голову от капель с навеса, вторая зависает над дверной ручкой. Бледное лицо покойно, однако в глазах что-то мерцает – затаенное удовлетворение. Я догадываюсь, что он пришел не за сладостями. Звякает колокольчик. Рейно переступает порог, но к прилавку не идет. Остается в дверях, и на ветру полы его сутаны влетают в магазин крыльями черной птицы.

– Мсье? – Он с подозрением смотрит на красные ленты. – Чем могу служить? Поверьте, я знаю, что вам нужно.

Добродушно-шутливым тоном я автоматически бросаю стандартные фразы, с которых обычно начинаю разговор с покупателями, но на сей раз лгу. Мне неведомы вкусы этого человека. Он для меня – загадка, темная человекообразная брешь в воздухе. Я не нахожу точек соприкосновения с ним, моя улыбка разбивается об него, как волна о камень. Он меряет меня презрительным взглядом.

– Сомневаюсь.

Говорит он тихо, вкрадчиво, как и подобает священнику, но в голосе я слышу неприязнь. Мне сразу вспоминаются слова Арманды Вуазен: «Я слышала, наш m'sieur le curé уже против тебя ополчился». Интересно, почему? Инстинктивное недоверие к безбожникам? Или что-то еще? Тайком под прилавком я вытягиваю пальцы вилкой, защищаясь от него.

– Вообще-то я не ожидал, что вы будете работать сегодня.

Теперь он увереннее – думает, что разгадал нас. Крохотная улыбка – точно устрица, губы молочно-белые по краям и тонкие как бритва.

– То есть в воскресенье? – Я – само простодушие. – Я надеялась перехватить ваших прихожан, когда они толпой повалят из церкви.

Он не отреагировал на мою маленькую колкость.

– В первое воскресенье Великого поста? – Он удивлен, но за удивлением кроется презрение. – Я бы на это не рассчитывал. Жители Ланскне – простые люди, мадам Роше. Благочестивые, – мягко, учтиво подчеркивает он.

Я – мадемуазель Роше.

Крошечная победа, но этого достаточно, чтобы сбить с него спесь. Его взгляд метнулся к Анук – она так и сидит за прилавком с высоким бокалом шоколада, рот испачкан шоколадной пеной. И снова меня будто крапива ужалила: паника, безрассудный ужас оттого, что я могу потерять дочь. Но кто посмеет ее отнять? Нарастает гнев; я отмахиваюсь от этой мысли. Может, этот? Пусть только попробует.

– Разумеется. – Он невозмутим. – Прошу прощения, мадемуазель Роше.

Я мило улыбаюсь, догадываясь, что еще ниже пала в его глазах. Из чувства противоречия пестую его негодование; чтобы скрыть страх, говорю громче, в голосе вульгарная самоуверенность.

– Вы даже не представляете, как я рада, что встретила в этом сельском краю понимающего человека. – Я одариваю его ослепительной, чарующей улыбкой. – Видите ли, в большом городе, где мы жили, до нас никому не было дела. Но здесь… – Вид у меня удрученный, но ничуть не виноватый. – Такой чудесный городок, и люди такие услужливые, такие самобытные… Но ведь это не Париж, верно?

С едва уловимой ухмылкой Рейно соглашается.

– На мой взгляд, о провинциальном обществе говорят абсолютно справедливо, – продолжаю я. – Здесь каждому есть до тебя дело. Полагаю, это от недостатка развлечений, – любезно объясняю я. – Всего-то три лавки и церковь. Я хочу сказать… – Я рассмеялась. – Впрочем, что я вам рассказываю? Вы лучше меня все знаете.

Рейно серьезно кивнул.

– В таком случае объясните мне, пожалуйста, мадемуазель…

– О, зовите меня Вианн, – вставляю я.

– …почему вы решили перебраться в Ланскне? – Его елейный тон пропитан неприязнью, тонкие губы еще больше напоминают закрытую устрицу. – Как вы верно заметили, это не Париж. – Он взглядом дает мне понять, что Ланскне во всех отношениях, безусловно, достойнее столицы. – Вам не кажется, что такой стильный, – изящной рукой он с вялым безразличием обвел интерьер шоколадной, – магазин пользовался бы большим успехом – смотрелся бы более подобающе – в большом городе? Уверен, в Тулузе и даже в Ажене…

Теперь я понимаю, почему никто из жителей не осмелился зайти сегодня. Слово «подобающе» обдает ледяным холодом, как проклятие пророка.

Я опять под прилавком выкидываю вилкой пальцы – с яростью. Рейно, будто ужаленный, шлепает себя по шее.

– По-вашему, удовольствия – это привилегия больших городов? – огрызаюсь я. – Любому необходимо иногда расслабиться, побаловать себя роскошью.

Рейно молчит. Очевидно, не согласен. Так ему и говорю.

– Полагаю, утром в церкви вы проповедовали строго противоположные принципы? – храбро осведомляюсь я. Не дождавшись ответа, прибавляю: – И все-таки я убеждена, что в этом городе хватит места для нас обоих. У нас свобода предпринимательства, не так ли?

По его лицу вижу: он понял, что я бросила ему вызов. Я не отвожу глаза, набираюсь дерзости, набираюсь злости. Рейно отшатывается, будто я плюнула ему в лицо.

Произносит тихо:

– Разумеется.

О, подобный тип людей мне хорошо знаком. Мы с мамой вдоволь насмотрелись на них за годы скитаний по Европе. Те же любезные улыбки, презрение, равнодушие. Монетка, выпавшая из пухлой руки женщины у стен переполненного Реймского собора; молодые монахини с осуждением взирают, как маленькая Вианн – голые коленки на пыльном полу – бросилась ее подбирать. Мужчина в черном в чем-то гневно, горячо убеждает мою мать; она выскочила из церкви бледная как полотно, сжимая мою руку так, что мне больно… Позже я узнала, что она пыталась ему исповедаться. Что ее подвигло? Возможно, одиночество; потребность высказаться, довериться кому-нибудь, но не любовнику. Человеку с понимающим лицом. Она что, не видела? Его лицо, теперь уже отнюдь не понимающее, искажено злобным негодованием. Это грех, смертный грех… Пускай оставит ребенка на попечение добрых людей. Если она любит свою маленькую – как ее зовут? Анна? – если она любит Анну, она должна – обязана – пойти на эту жертву. Он знает монастырь, где о ребенке позаботятся. Он знает… он схватил ее за руку, сдавил пальцы. Она что, не любит свое дитя? Не мечтает о спасении? Неужели не любит? Неужели не желает спасения?

В ту ночь мать плакала, укачивая меня на руках. А утром мы покинули Реймс, тайком, озираясь, – хуже, чем воры. Мать крепко прижимала меня к себе, будто украденное сокровище, а у самой глаза воспаленные, взгляд как у загнанного зверя.

Я поняла, что он почти уговорил ее отказаться от меня. После она часто спрашивала, счастлива ли я с ней, не страдаю ли без друзей, без своего дома… «Да, нет, нет», – раз за разом отвечала я, целуя и убеждая ее, что не жалею ни о чем, ни о чем, однако ядовитое семя пустило корни. Многие годы бежали мы от священника, от Черного Человека, и когда лицо его временами всплывало в картах, мы вновь пускались в бега, пытаясь укрыться от черной бездны, которую он разверз в ее сердце.

И вот он опять, когда я уже думала, что мы, я и Анук, наконец-то нашли свое место под солнцем. Стоит в дверях, словно ангел у ворот.

Что ж, на этот раз, клянусь, я не побегу. Что бы он ни делал. Как бы ни настраивал против меня людей. Лицо его словно рубашка карты, предвещающей зло, – бесстрастное, категоричное. Ясно, что мы объявили друг другу войну, хоть вслух это и не высказано.

– Я так рада, что мы нашли общий язык, – говорю я звонко и холодно.

– Я тоже.

В его глазах мерцает огонек, которого я раньше не замечала. Я настораживаюсь. Вот оно что. Он доволен, радуется, что мы столкнулись лбами. Уверен, что застрахован от поражения, ни на секунду не допускает, что может проиграть.

Он поворачивается к двери. Спину держит прямо, едва заметно кивает на прощание. Ни единого лишнего жеста. Вежливое презрение. Колючее ядовитое оружие праведника.

– M'sieurle curé! – Он оборачивается, и я вкладываю ему в ладони пакетик с лентами. – Это вам. За счет заведения.

Улыбкой даю понять, что не потерплю отказа. Он смущенно принимает подарок.

– Я очень рада.

Он чуть хмурится, словно досадуя на то, что меня порадовал.

– Право, я не любитель…

– Чепуха, – живо, безапелляционно перебиваю я. – Эти вам понравятся, я просто уверена. Они напоминают мне вас.

Внешне он спокоен, но в душе, я думаю, вздрогнул. Потом с белым пакетиком в руке вышел под унылые струи дождя. Я смотрела ему вслед. Он не побежал в укрытие. Зашагал под дождем, все так же размеренно, не бесстрастно, а всем видом показывая, что смакует даже это крошечное неудобство.

Мне хочется думать, что он съест конфеты. Хотя, скорее всего, кому-нибудь отдаст. И все же, надеюсь, он заглянет в пакетик… Одним глазком, из любопытства.

«Они напоминают мне вас».

Дюжина лучших моих huîtres de Saint-Malo – крошечные плоские пралине в форме захлопнутых устриц.