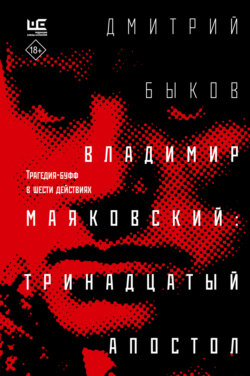

Читать книгу Владимир Маяковский: тринадцатый апостол. Трагедия-буфф в шести действиях - Чулпан Хаматова, Дмитрий Быков, Ингеборга Дапкунайте - Страница 9

Действие второе

Голос

Как это сделано

Оглавление1

Парадокс Маяковского состоит в том, что мы отлично понимаем его пороки – бессодержательность, на которую вполне справедливо указал еще Пастернак, противоречия, конъюнктурность в политике и однообразие в лирике, – а все-таки думаем о нем по большей части с симпатией, иногда – с уважением, почти всегда – с состраданием. А главное – нам бывает приятно его читать и повторять его цитаты, превратившиеся во фразеологизмы не только благодаря газетным заголовкам, но и благодаря своей мнемонической притягательности. Риторика его убедительна, чего там! Можно не принимать и даже ненавидеть Маяковского – и все равно повторять: «Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп», или «Вот вам, товарищи, мое стило – и можете писать сами».

Природа этой симпатии в том, что – как сказал великий его предшественник, все же гораздо более глубокий интеллектуально и разнообразный по-человечески, – «хорошо поет, собака, убедительно поет!». Слушаем же мы Пласидо Доминго, не вдумываясь в содержание, а чаще всего и не понимая его. Помню, в юности меня пленял французский шансон, Мари Лафоре, скажем; языка я тогда не знал и воображал, что она поет в точности про мою жизнь, а потом я влюбился в девушку, которая по-французски как раз понимала, и она-то мне перевела, что героиня там лежит на пляже и загорает. С Маяковским, если вслушаться, примерно та же история. И оттого довольно забавны претензии к нему, которые нет-нет да и раздавались в 1980-е и позже: как же он агитировал, а сам дезертировал? Как же звал на фронт, а сам прятался от мобилизации? Но не упрекаем же мы Доминго в том, что он военные марши поет, а сам в армии не служит! У него работа другая, и у маршей другое назначение. Маяковский – чтец-декламатор, оперный певец исключительно высокого класса, блестящий профессионал; он говорит только то, что хорошо декламируется, вообще пишет исключительно для голоса, и в этом смысле безупречен: все, что им сказано, – сказано заразительно, и хочется, так сказать, подпеть. Вне голоса это не существует, и сам он все прекрасно понимал – не случайно один из лучших сборников назвал «Для голоса». Это хочется читать про себя, необязательно вслух, но всегда именно декламировать, а не бормотать: в такт шагам, в такт работе, мало ли чему в такт?

«Голос» – самое употребительное слово в его поэзии, ему достаются лучшие определения: «И – охоты поэта сокол – голос плавно сойдет на низы». «Охоты поэта сокол»! Лебедь пота шипа ран! В детстве Володя просил сестру отойти и послушать, «хорошо ли звучит мой голос». Забирался в глиняный кувшин и читал оттуда. Декламировать обожал с первых лет жизни, память идеальная, стихов помнил множество. Не имея слуха, обладал врожденным чувством ритма. Депрессии начались, когда стал хрипнуть: голос в последние годы иногда звучал «надтреснуто». Больше всего боялся рака горла, не потому, что умрет, а потому, что не сможет больше читать. Говорил: помру – никто так не прочитает! Определение «бас» неточно: диапазон огромный, в некоторых строчках – например, «это опять расстрелять мятежников грядет генерал Галифе!» – переходил на фальцет. Бас – это скорее обозначение жанра: стихи Маяковского написаны басом. С напором, медным звуком, мощью, подавляющей силой. А так у него и в стихах диапазон огромный – есть вещи для тенора, есть для альта.

Вот тем, как это сделано – почему так звучит, запоминается, просится на язык в самых разных ситуациях, – и стоит заниматься. Потому что Карузо интересен тем, как он звучит, а не тем, про что он поет и каковы его политические убеждения. Политические убеждения у него таковы, чтобы их хорошо было транслировать этим голосом.

2

Вот посмотрим сейчас, как он это делал.

Приемы его подробно перечислены и описаны в «Заметках о Маяковском» Николая Харджиева: сквозные «перетекающие» образы, составные рифмы, параллельно развертывающиеся метафоры и т. д. Но главное в его грандиозной риторике – новый ритм: до него – как мы покажем ниже и как уже показали многие авторы, – его мысли, гиперболы, насмешки встречались у Гейне, Некрасова, Анненского, иногда он бессознательно употребляет прямые цитаты даже из Апухтина (Харджиев находит у него отсылку к «Разбитой вазе»). Маяковский первым научился буквально вбивать эти мысли в читательские уши и мозги – и это основное достижение его стиховой техники.

Наиболее серьезный вклад в изучение стиха Маяковского внес не филолог, а математик Андрей Колмогоров. Когда его ученик Владимир Успенский выразил недоумение по поводу того, что Маяковский входит в число любимых поэтов учителя, Колмогоров хмуро ответил: «Вы, конечно, имеете точку зрения, какие поэты мне должны нравиться, а какие нет. А я просто люблю хорошие стихи и не люблю плохие». Впрочем, сохранял он и чисто научную объективность: когда, по воспоминаниям А.С. Монина, некто при нем заметил, что Шенгели цитировать не след, ибо он автор гнусной книги о Маяковском, – Колмогоров сказал, что цитировать надо любого, кто прав, в том вопросе, в котором он прав.

Стиховедение Колмогорова – которым он занялся в начале 1960-х, внезапно отойдя от чистой математики, – вызывало разные оценки, но сам ученый вступался за математические методы, лично ответив на «правдинскую» статью С. Кошечкина «Пушкин по диагонали», где критиковались работы Сергея Боброва о «Песнях западных славян» (об этом вспоминает Михаил Гаспаров в «Записях и выписках»). Отбросим пошлости про алгебру и гармонию – нельзя не заметить плодотворность подхода: тот же Гаспаров говорит, что Колмогоров своими статьями спас полузадушенное советское стиховедение. Первая из статей о математическом исследовании ритмики Маяковского была опубликована в 5-м номере «Вопросов языкознания» за 1962 год Александром Кондратовым (как замечает Колмогоров, его исследования проводились частью самостоятельно, а частью по программе, намеченной ими совместно). Кондратов был личность ренессансная – сочинял стихи, писал стиховедческие статьи, романы, научно-популярные книги; собственные его поэтические тексты носят следы прямого влияния Маяковского – и в плане «разрушения эстетики», и в смысле эпатажа: «Дорогие смердящие граждане, дозвольте ж, любя, полизать каждому, каждому, каждому простой мозолистый зад! Не потому, что сан взят напрокат из книжек, а потому, что сам скоро я стану таким же». И еще лучше, еще популярнее в самиздате: «Задавили на улице гадину… А она ведь – любила родину. И луну, и страну, и пиво, и на книжку деньги копила… Задавили на улице гадину, превратили ее – в говядину…» Живи Маяковский в 1960-е – ведь ровно так же писал бы!

Колмогоров выделяет у Маяковского пять групп ритмических схем, располагая их, так сказать, по степени свободы – от хореев с ямбами до верлибра:

1. Классические силлаботонические метры (он приводит в качестве примера «Необычайное приключение»).

2. Дольники (чаще всего четырехстопные) с межударными промежутками 1–2 слога. Пропуски метрических ударений, замечает автор, становятся сильными средствами художественной выразительности. Вспомним «Господин народный артист»:

И песня,

и стих —

это бомба и знамя,

и голос певца

подымает класс,

и тот,

кто сегодня

поет не с нами,

тот —

против нас.

Или – вовсе уж хрестоматийное:

Еще и еще,

уткнувшись дождю

лицом в его лицо рябое,

жду,

обрызганный громом городского прибоя.

Равным образом у Маяковского всегда «выстреливает» короткая – иногда односложная, иногда однословная – строка после нескольких длинных, и он сам понимал, что так лучше; например, в первом и втором варианте «Мистерии-буфф»:

Эта ставка

последняя у мира в игорне.

Слушайте!

Новая проповедь нагорная.

(1918)

Пришел раздуть

душ горны я,

ибо знаю,

как трудно жить пробовать.

Слушайте!

Новая

нагорная

проповедь!

(1921)

3. Ударный (акцентный) стих, собственно и называемый, как правило, стихом Маяковского, – то есть, по определению Вадима Руднева, «стихотворный размер, самый свободный по шкале метрических разновидностей, или метров. В акцентном стихе строки должны быть равны по количеству ударений, а то, сколько слогов стоит между ударениями, неважно».

4. Вольный (или разностопный) хорей и ямб – «Во весь голос» или, допустим, в «Хорошо»:

Кончайте войну!

Довольно!

Будет!

В этом

голодном году —

невмоготу.

Врали:

«народа —

свобода,

вперед,

эпоха, заря…» —

и зря.

Где

земля,

и где

закон,

чтобы землю

выдать

к лету? —

Нету!

Что же

дают

за февраль,

за работу,

за то,

что с фронтов

не бежишь? —

Шиш.

На шее

кучей

Гучковы,

черти,

министры,

Родзянки…

Мать их за́ ноги!

Власть

к богатым

рыло

воротит —

чего

подчиняться

ей?!.

Бей!!

5. Свободный стих, он же верлибр, – примеры его немногочисленны, но, например, «Послушайте!», где рифма сохраняется, а ритм практически неуловим, предельно прозаизирован. На основании статистических таблиц – своих и Кондратова – Колмогоров полагает, что все ранние поэмы Маяковского «написаны свободным стихом, лишь с тяготением к четырехударности».

Колмогоров отмечает пластическую, изобразительную функцию ритма у Маяковского: скажем, строка из «стихов о советском паспорте» – «не переставая кланяться», – с отсутствием ударения в первых слогах (оно появляется на пятом) наглядно живописует низкопоклонство пограничного чиновника; в том же стихотворении «и не повернув головы кочан» затянувшаяся безударная пауза намекает на безразличие и тупость. Напротив, преобладание ударных слогов характерно для энергичного призыва в откровенной агитке «Сказка о дезертире», хотя и написанной, по мнению Колмогорова, с изысканным разнообразием метров:

Мир пока,

но на страже

красных годов

стой

на нашей

красной вышке.

Будь смел.

Будь умел.

Будь

всегда

готов

первым

ринуться

в первой вспышке.

Колмогоров замечает также, что наиболее торжественным эпизодам у Маяковского соответствует дольник, близкий к четырехстопному амфибрахию; вообще, если применительно к стиху Маяковского можно говорить о «семантическом ореоле метра», то есть о корреляции метра и ритма, – хорей у него чаще всего соответствует темам скорби, депрессии: вспомним «Слезы снега с вражьих покрасневших век» или «Больно? Пусть! Живешь и болью дорожась». Амфибрахий же – размер призыва, действия, накат-удар-откат: «Вставайте, вставайте, вставайте, работники и батраки!» – или самое знаменитое, сочиненное на извозчике по дороге на матросский митинг: «Коммуне не быть покоренной! России не быть под Антантой!» Особенно любопытна эта смена настроений и ритмов в пределах одного текста:

Или

У броненосцев на рейде

Ступлены острые кили?!

Это дактиль, всегда у него траурный, связанный с темой смерти: «В мире насилья и тени, тюрем и петель витья ваши великие тени ходят, будя и ведя».

Но самый частотный – это именно четырехдольник с тягой к амфибрахию, то есть, как и в жизненной его практике, свобода, тяготеющая к бунту; или, вернее, дисциплина, настаивающая на праве отвоевать себе лишний безударный слог.

3

О риторической природе Маяковского первым заговорил хороший критик и переводчик Аркадий Горнфельд, которого мы помним, прежде всего, благодаря проклятиям Мандельштама в «Четвертой прозе», а ведь Мандельштам потому так и ярился, что чувствовал свою вину, пусть многократно искупленную. Горнфельд был критиком проницательным. В рецензии «Культура и культуришка», напечатанной в «Летописи дома литераторов», о Маяковском сказано: «Беспомощна его историография, но выразительна его лирическая риторика».

Маяковский – поэт по преимуществу риторический, то есть дающий читателю идеальные формулы: не для самоанализа, не для размышления, не для описания, но именно для публичной декларации. Даже любовная его лирика ни в какой мере не интимна, ибо построена по всем риторическим законам: это ораторское выступление перед любимой, со всеми характерными для публичного ораторствования приемами от гипербол до повторов.

В таком определении – «риторическая поэзия» – нет ничего унизительного, как нет ничего особенно лестного в словосочетании «суггестивная лирика»: подумаешь, стихи, о содержании которых надо догадываться! Что дурного в том, чтобы разрабатывать в поэзии наиболее эффективные приемы публичного речеговорения? Когда о Маяковском говорят «поэт-трибун», имеют в виду то самое – непременную дистанцию между внутренним миром оратора и его громогласными утверждениями. Маяковский всю жизнь дает читателю схемы удачных речей – как собственная его «Схема смеха», совершенно бессодержательная, демонстрирует на ничтожном и случайном материале грубые, но безотказные приемы комического:

Выл ветер и не знал о ком,

вселяя в сердце дрожь нам.

Путем шла баба с молоком,

шла железнодорожным.

А ровно в семь, по форме,

несясь во весь карьер с Оки,

сверкнув за семафорами, —

взлетает курьерский.

Была бы баба ранена,

зря выло сто свистков ревмя, —

но шел мужик с бараниной

и дал понять ей вовремя.

Ушла направо баба,

ушел налево поезд.

Каб не мужик, тогда бы

разрезало по пояс.

Уже исчез за звезды дым,

мужик и баба скрылись.

Мы дань герою воздадим,

над буднями воскрылясь.

Хоть из народной гущи,

а спас средь бела дня.

Да здравствует торгующий

бараниной средняк!

Да светит солнце в темноте!

Горите, звезды, ночью!

Да здравствуют и те, и те —

и все иные прочие!

В первой «огоньковской» публикации (№ 5 за 1923 год) это еще и сопровождалось шестью уморительными картинками, на одной из которых бабу таки весьма натуралистично разрезает пополам. На апофеозной картинке широко лыбящемуся середняку рукоплещут порхающие в воздухе ладошки, тоже как бы отрезанные курьерским. Смешно все, на разных уровнях: сюжет с его абсурдной жестокостью, вполне в духе хармсовских «Случаев»; абсолютная ничтожность повода – особенно в сочетании с высокопарностью концовки; стилистические смешения – сочетание одического пафоса и газетных штампов вроде «из народной гущи» – и всё это на фоне готического антуража – «выл ветер и не знал о ком»… Если же читатель, просмеявшись, задумается, с какой стати баба с тяжелым бидоном шла железнодорожным путем, и откуда тут же взялся мужик с бараниной, и как она в сладостных мечтах (спиралевидно изображенных тут же) умудрилась не услышать несущегося сзади курьерского, – он снова расхохочется, хотя и с легкой досадой. Обманули дурака на четыре кулака: смысла во всей затее – ноль. Но Маяковский честно предупреждал в предисловии к сборнику «Маяковский улыбается…», что это – стих-скелет, призванный обрастать мясом смысла. Иными словами, в роли костяка выступают приемы, на которые и навешивается все остальное. Это проговорка характерная: у него почти везде вместо костяка смыслов – жесткая структура приема. А уж внушать с помощью этого приема можно что угодно: можно по этим законам построить любовную лирику, а можно – гражданскую. Композиция и даже лексика будут те же самые. Что и подтверждается откровенным автором: «Я ж с высот поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви!» – общественное неотделимо от личного не только на содержательном, но и на формальном уровне.

Возьмем «Лиличку» – манифест трагической любви, как воспринимают его поколения читателей: можно ли тут верить хоть одному слову?

Если быка трудом уморят —

он уйдет,

разляжется в холодных водах.

Кроме любви твоей,

мне

нету моря,

а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.

Захочет покоя уставший слон —

царственный ляжет в опожаренном песке.

Кроме любви твоей,

мне

нету солнца,

а я и не знаю, где ты и с кем.

Если б так поэта измучила,

он

любимую на деньги б и славу выменял,

а мне

ни один не радостен звон,

кроме звона твоего любимого имени.

И в пролет не брошусь,

и не выпью яда,

и курок не смогу над виском нажать.

Надо мною,

кроме твоего взгляда,

не властно лезвие ни одного ножа.

Завтра забудешь,

что тебя короновал,

что душу цветущую любовью выжег,

и су́етных дней взметенный карнавал

растреплет страницы моих книжек…

Слов моих сухие листья ли

заставят остановиться,

жадно дыша?

Дай хоть

последней нежностью выстелить

твой уходящий шаг.

Человеческая строчка тут одна, она вполне достоверна и врезается в память на фоне роскошных развесистых гипербол именно живой, беспомощной интонацией: «…а я и не знаю, где ты и с кем». Не зря именно она откликнулась потом у Бродского:

Что до меня, то моя невеста

Пятый год за меня ни с места.

Где она нынче, мне неизвестно:

Правды сам черт из нее не выбьет.

Прочее очень красиво сделано, но сугубо риторично – ибо доминирует классический ораторский прием: повтор, нагнетание. Все это слишком хорошо и развесисто, чтобы быть правдой, и куда больше напоминает ритуальную форму величальной песни – причем не столько любовной, сколько патриотической. Любопытно, что схожим приемом – повтором – пользуется Маяковский в «Себе, любимому»: «Если б был я маленький, как Великий океан… О, если б я нищ был! Как миллиардер! Если б быть мне косноязычным! Как Дант или Петрарка!» – словом, непременно нашел бы себе место, не будь он таким Голиафом. Так же и тут: будь я слоном или быком – пошел бы отдыхать, будь самоубийцей – зарезался бы, но так как я – это я и влюблен в такую неуправляемую, то все, что мне остается, – это лечь листьями и т. д. Но ровно тот же прием во «Владимире Ильиче Ленине»: «А если за всех смог направлять потоки явлений… Если ж, телом и духом слит, прет на нас непохожий… Если б был он царствен и божествен…» – правда, с противоположным смыслом, поскольку после революции знак у Маяковского поменялся во всем. Для себя, любимого, все сравнения были недостаточны – для Ленина они оскорбительно избыточны: «Эра эта проходила в двери, даже головой не задевая о косяк». Но прием прежний – апофатическое сравнение: герой не то, не другое и не третье, а если б был он то-то и то-то, все было бы иначе. Это сильный, нет слов, но архаический способ выражения, чаще всего применяемый при обращении к Богу или воинскому начальнику – примеры многочисленны и разнообразны. Ближайший по стилистике – Третья книга Царств, 19:11–12: «И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]».

Гипербола – хитрый троп, палка о двух концах: вроде сильного лекарства, вызывающего, однако, привыкание. Она не меняет сути вещей, лишь безмерно преувеличивая их; гигантский трехлетний младенец остается младенцем, акселерат-переросток – подростком. Гипербола не предполагает преображения, развития. Она сильно действует на читателя в первый момент, утомляет во второй, смешит в третий. Ирина Одоевцева цитирует одну из публичных лекций Чуковского, читанную в 1921 году: «Необходимо помнить о шкале читательской восприимчивости. За пределом ее сколько чудес или ужасов ни нагромождай, до читателя они не дойдут».

Но Маяковский неистово, щедро забрасывает читателя все новыми и новыми диковинками.

– Хотите, – громогласно вопрошает Чуковский, подражая трубному голосу Маяковского, – хотите, выну из левого глаза целую цветущую рощу?

И вдруг, весь съежившись, безнадежно машет рукой, отвечая сонно:

– Вынимай что хочешь. Мне все равно. Я устал.

Единственный сюжет поэм Маяковского – именно нарастание этой гиперболизации, доведение ее до абсурда, до мегаломании. В этих вещах нет ни нарратива, то есть внятно рассказанной истории, ни движения лирического сюжета. Это наборы великолепно выстроенных ораторских приемов, правильно чередующихся, безупречно разработанных, – но ничего не добавляющих к нашим представлениям о лирическом герое. Этот герой до такой степени спрятан и закрыт, что начинает казаться несуществующим – либо совершенно не выносящим дневного света. Исключения единичны, и тем они значительнее.