Читать книгу Los gendarmes de Dios - Doménico Mantuano - Страница 5

Оглавление“Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos; por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas.”

Mateo, 10:16

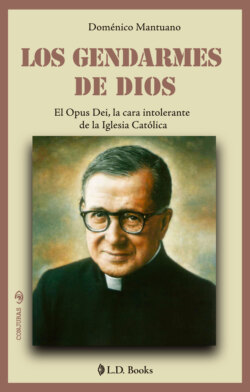

José María Julián Mariano Escrivá de Balaguer y Albás nació en Barbastro, una provincia de Aragón, el 9 de enero de 1902, casi junto con el siglo XX; un siglo que desparramaría sangre, muertes por millones, torturas, éxodos y supresión de la libertad y los derechos humanos a lo largo y lo ancho de todo el planeta.

Se dice que en las navidades de 1917, el púber José María (todavía sus nombres no se escribían juntos) vio sobre la nieve las huellas de un carmelita descalzo y tal fue su impresión que decidió abrazar la carrera sacerdotal.

Por entonces, el jovencito vivía en Logroño, a la vera del río Ebro y en un punto del Camino de Santiago. La bancarrota del comercio de tejidos fundado por su padre, don José Escrivá y Corzán, empujó a la familia a buscar otros aires y un nuevo trabajo. Dos años después de haber ingresado al seminario de Logroño, José María abandonó la pequeña ciudad para continuar sus estudios en Zaragoza, Aragón; ya por entonces (1920), una de las cinco ciudades más importantes de España.

De aquellos años en el seminario de Zaragoza son las primeras semblanzas de quien, con el tiempo, se convertiría en el “niño mimado” de Francisco Franco.

José María era un joven piadoso, inteligente e inquieto a los ojos de algunos de sus compañeros, y según la versión de Ramón Herrando Prat de la Riba. Otros, como Manuel Mindán Manero, sacerdote, filósofo y compañero de estudios de Escrivá, lo retratarían luego, en cambio, como un “hombre oscuro, introvertido y con notable falta de agudeza”.

Mindán agrega algunos datos más:

"... era un poco más alto que yo, de facciones redondeadas y blancas, de manos gordezuelas y suaves, blando en sus movimientos, aunque a veces pretendía manifestarse enérgico. Era bueno y cumplidor en su comportamiento; era también piadoso, aunque su piedad tenía un cierto aire feminoide, por lo cual le llamaban de mote: la Rosa Mística [...] No obtuvo ningún grado académico, ni en Filosofía ni en Teología ni en Derecho Canónico en nuestra Universidad Pontificia…”

Ya durante su etapa de seminarista, el joven aragonés comenzó a exhibir dos características que se profundizarían con el paso del tiempo. La primera: le gustaba poco que se pusieran en cuestión sus opiniones; la segunda: se empeñaba en que se lo considerara miembro de una familia hidalga. Para ello, comenzó por juntar sus dos primeros nombres, se agregó el “de Balaguer” que no pertenecía ni a sus padres ni a sus abuelos, y, por fin, más adelante, llegó a reclamar para sí el marquesado de Peralta, que Franco le concedió, aunque no le pertenecía.

Luego de una larga y documentada exposición sobre la impostura del reclamo, dice el historiador Ricardo de la Cierva:

“El marquesado de Peralta ya se había rehabilitado en España. El primer concesionario y su familia no eran 'de linaje oscense' sino de Jerez de la Frontera, de donde su linaje pasó a Costa Rica [...] En el expediente de rehabilitación de 1968 no se prueba en modo alguno el parentesco de monseñor Escrivá con los Peraltas de Jerez, verdadero linaje del título. El autorizado Nobiliario en cuatro tomos, todos publicados unos años antes de la rehabilitación por una comisión en la que figuraban autoridades tan relevantes como el Marqués de Siete Iglesias y don Vicente Cadenas da la razón a los Peralta de Costa Rica y no alude a los apellidos Escrivá y Albás como nobles”.

Producto de la buena relación que mantenía con sus superiores, porque para Escrivá la disciplina y el orden jerárquico siempre fueron primordiales en los vínculos humanos y en las instituciones, en 1922, el joven llegado de Logroño fue premiado con los grados de exorcista, lector, ostiario y acólito.

El “exorcista”, como su nombre lo indica, era el seminarista que estaba facultado para participar en las ceremonias destinadas a expulsar fuerzas malignas del alma de una persona, respetando el método aprobado por la Iglesia Católica. “Lector”, entre tanto, el grado o cargo que se le asignaba a quien tenía la responsabilidad de leer los textos sagrados durante la misa. El “ostiario” debía ocuparse de abrir y cerrar las puertas de la iglesia, tanto como responsabilizarse de que los objetos sagrados estuviesen seguros y conservados. El “acólito” es quien asiste al sacerdote en el oficio religioso.

Pero las responsabilidades del joven Josemaría no terminaban allí. Sus superiores, en una decisión curiosa y poco frecuente, lo habían designado Inspector del Seminario, cargo en el que normalmente se desempeña un sacerdote, ya que tiene la responsabilidad de mantener la disciplina de los seminaristas, tanto durante las clases como a lo largo de los paseos.

Así, convertido en atento observador de sus pares, es evidente que la relación del joven aragonés con sus compañeros de estudio estaría desprovista de la intimidad y las complicidades propias de los condiscípulos en igualdad de situación.

Al año siguiente, Escrivá de Balaguer ingresó a la universidad de Zaragoza para iniciar sus estudios de Derecho, más por pedido de su padre (que moriría en 1924) que por fuerza de una vocación. El seminarista creía más en la observancia de las normas eclesiásticas y celestes que en las leyes laicas y terrenas.

Por fin, el 28 de marzo de 1925, Josemaría Escrivá de Balaguer se ordenó sacerdote.

No parecía estar muy dispuesto a ejercer su trabajo pastoral en las pequeñas parroquias rurales a las que fue destinado en un comienzo.

Y, en efecto, en poco tiempo demostró que lo suyo pasaba por servir a Dios desde más cerca y con la menor cantidad de intermediarios posible. Tenía claro cuál era su misión dentro de la Iglesia, y en su libro Camino lo sintetizó con contundencia:

“El plano de la santidad que nos pide el Señor está determinado por estos tres puntos: la santa intransigencia, la santa coacción y la santa desvergüenza”.

Hacia un puerto seguro

Con veinticinco años de edad y todos sus proyectos al hombro, Escrivá de Balaguer partió hacia Madrid con el anunciado fin de preparar su tesis doctoral y trabajar como docente para sostener económicamente a su familia que, con la muerte de su padre, dependía por completo del dinero que él pudiese enviarle.

Su verdadero objetivo, en cambio, era fundar su propia orden religiosa, y para eso debía vivir en la ciudad capital. Bajo la dictadura del general Miguel Primo de Rivera y el reinado de Adolfo XIII como escenario de fondo, España se había sumergido en una profunda crisis económica, y los partidos republicanos, socialista y comunista, alborotaban la política desde la clandestinidad, amenazando al régimen dictatorial del hombre que había llegado al poder con el apoyo del empresariado, la Iglesia Católica y los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas.

En Alemania, los partidos gobernantes de la República de Weimar hablaban de la socialización de los medios de producción y, en su gran mayoría, se reivindicaban ateos y encabezaban un poder laico. Y ésos eran los grandes temores del joven sacerdote.

Escrivá equiparaba a republicanos y socialistas con el ateísmo comunista, e identificaba a este último con la mayor amenaza para la Iglesia Católica. Creía que debía ser combatido de cualquier modo, y los métodos de Primo de Rivera le parecían del todo pertinentes. Pero había algo más.

Para el joven Escrivá, la preservación de los pilares de la Iglesia Católica dependían del poder que ésta pudiese concentrar: poder político, económico, militar y educativo. Si la Iglesia actuaba con energía en esos cuatro círculos, el reinado de Cristo estaba asegurado.

Así, el sacerdote aragonés se encolumnaba en la prédica de los grupos católicos ultramontanos del siglo XIX, para los cuales el laicismo y cualquier forma de gobierno en el que la Iglesia no ocupara un lugar determinante debían ser combatidos.

El Concilio Vaticano I, convocado en 1869 por el papa Pío IX, al que adhieren los integristas católicos, aprobó como dogma de fe la “infalibilidad papal”, según la cual el Papa está preservado de cometer errores ya que es asistido por Dios en cada una de sus decisiones. De tal manera, la relaciones políticas entre los hombres, la organización de la sociedad y, desde luego, la religión deberían caer bajo la égida de la Iglesia Católica, la única que cuenta con el saber divino, encarnado en el Papa.

Para eso había viajado Escrivá de Balaguer a Madrid. Para convocar, según afirmaría luego el propio sacerdote, a empresarios, artistas, obreros, intelectuales y nobles a sumarse a la labor que Dios le había pedido que llevara adelante (“Recibí la iluminación sobre toda la Obra”). Aquello era un llamado a todos los hombres del mundo a perseguir la santidad mediante el trabajo, las mortificaciones, la oración y el ejercicio del poder con fines altos. Quienes emprendieran ese camino, lo harían dentro de las normas que, a partir del 2 de octubre de 1928, dictaría el Opus Dei, o sea, la Obra de Dios, o sea: Josemaría Escrivá de Balaguer, quien dejó por escrito:

“Conviene que conozcas esta doctrina segura: el espíritu propio es mal consejero, mal piloto para dirigir el alma en las borrascas y tempestades, entre los escollos de la vida interior. Por eso es Voluntad de Dios que la dirección de la nave la lleve un Maestro, para que, con su luz y conocimiento, nos conduzca a puerto seguro”.

La organización comenzó la misma tarde en que Escrivá llegó a la Residencia de los Misioneros de Paul, en la calle García Paredes, de Madrid, y sus fundadores eran unos pocos, tal cual narra José Miguel Cejas:

“Eran sólo seis: Cipriano Alcalde Valentín, Manuel Herranz Establés, Isidro de Miguel López, Peregrín Gasch Setién, Joaquín B. Raigosa Márquez y un joven sacerdote de veintiséis años que había llegado el año anterior a la capital: Josemaría Escrivá”.

Pero el joven sacerdote aragonés trabajaría duro para que al cabo de los cuatro primeros años de su fundación, la Obra multiplicase sus miembros; crecimiento que ocurrió, entre otras cosas, porque, una vez más, Dios se comunicó con Escrivá para hacerle saber su desacuerdo respecto de que la orden albergase exclusivamente a varones.

Pero, además, el futuro santo sabía ya de las miserias y las necesidades humanas. Por eso trajinaba los barrios pobres de Madrid, ofreciendo consuelo y un futuro venturoso a los necesitados; y recorría también los hospitales, el del Rey, el General, el de la Princesa, reconfortando enfermos, llevando el don de la Palabra a los dolientes, algunos de ellos olvidados por sus propios familiares. De allí saldría una gran cantidad de miembros de la Obra. Tanto que, pasado el tiempo, su inspirador dirá que “la fortaleza humana de la Obra ha sido de los enfermos de los hospitales de Madrid”.

Pero, desde luego, no sólo con gente común, del pueblo, se arriba a las esferas del poder. De a poco, también comerciantes, universitarios y pequeños empresarios se acercaron a él, pues él se había acercado a ellos. En una España católica, monárquica y temerosa por el avance de los republicanos, la tarea de reclutamiento se vio muy favorecida.

En 1930, se incorporó al Opus Dei el ingeniero Isidoro Zorzano, antiguo compañero de estudios de Escrivá en el Instituto General y Técnico de Logroño. Zorzano había nacido en Buenos Aires, Argentina, y ya de pequeño tenía dos características salientes: era empeñoso hasta el sacrificio (literalmente) y el estudio le costaba horrores. Su propia hermana admitiría luego que lo que a cualquier compañero le demandaba una hora, a Isidoro le insumía la tarde entera.

Pero en aquel año en que el antiguo compañero de estudios solicitó su ingreso al Opus Dei, Isidoro ya era uno de los directores de Ferrocarriles Andaluces, una poderosa empresa que empleaba a miles de personas entre técnicos, jefes y obreros, los mismos que conformarían la gran base de apoyo de la República.

Muy pronto Isidoro Zorzano se convertiría en uno de los principales referentes del Opus Dei, y también del franquismo durante la Guerra Civil española.

Pero antes, llegaban años políticamente difíciles para quienes, con gobiernos populares, defendían la infalibilidad papal, la monarquía y la “santa intransigencia”.

Rigidez y obediencia

El 14 de abril de 1931, tras el triunfo en las elecciones que Alfonso XIII se vio obligado a conceder para descomprimir la presión social, la fórmula republicana-socialista proclamó la Segunda República en España (la Primera había ido de 1873 a 1874).

Con Niceto Alcalá-Zamora como primer presidente, el nuevo gobierno anunció una reforma constitucional que debía incluir una serie de medidas que marchaban a contrapelo de los ideales del integrismo católico: libertad de culto, respeto a las libertades individuales y sindicales, reforma agraria y juicio y castigo a los colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera.

La nueva Carta Magna que se aprobó el 9 de diciembre de 1931 fue, sin dudas, el disparador de un proceso contrarrevolucionario que se convertiría en Guerra Civil a partir del 17 de julio de 1936.

Se ha dicho que el artículo 26 de la nueva Constitución, que establecía la disolución de la Compañía de Jesús, la prohibición de impartir enseñanza por parte de las órdenes religiosas y el fin de la asignación presupuestaria para el mantenimiento del clero católico, fue el detonante que provocó la ruptura entre la Iglesia Católica y el gobierno republicano. Sin embargo, no es seguro que esto haya sido del todo así.

Las elecciones del 31 habían llegado para recomponer la pésima situación político-social por la que atravesaba España, con la esperanza (o la seguridad) de que los resultados entronarían una monarquía “constitucional”, con Alfonso XIII a la cabeza. El triunfo republicano fue una sorpresa que, ya en agosto, empujó al cardenal de Toledo, Pedro Segura, a escribir una pastoral en la que no sólo añoraba la figura del fugado rey Alfonso, sino que anunciaba que cosas “graves” le aguardaban a España.

En un excelente ensayo sobre la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), el más poderoso partido clerical conservador en tiempos de la Segunda República, fundado por el sacerdote Eloy Montero, José Ramón Montero Gibert, reproduce parte del programa del partido que, en su apartado primero, dice que la CEDA:

“... declara que el orden político-religioso no puede ni quiere tener otro programa que el que representa la incorporación al suyo de toda la doctrina de la Iglesia Católica sobre este punto. Las reivindicaciones de carácter religioso deben ocupar, y ocuparán siempre, el primer lugar de su programa, de su propaganda y de su acción. Como consecuencia de esto, la CEDA proclama que su finalidad principal y razón fundamental de existencia es el laborar por el imperio de los principios del Derecho público cristiano en la gobernación del Estado, de la región, la provincia y del municipio, sin más límite que la posibilidad de cada momento político”.

Pero, por si aún quedaran dudas respecto de los objetivos políticos del partido que convocó a más de un millón de furiosos militantes, Montero Gilbert agrega un trozo del siguiente apartado:

“La CEDA [...] se atendrá siempre a las normas que en cada momento dicte para España la jerarquía eclesiástica en el orden político -religioso”.

Como conclusión el ensayista es categórico:

“... la CEDA, de ideología básicamente contrarrevolucionaria y que además ostentaba la hegemonía política entre el común de las derechas, ejemplificaba a la perfección la estrecha fusión existente entre religión y política”.

Por supuesto que en 1933, cuando Eloy Montero fundaba la CEDA, Escrivá de Balaguer, que por entonces tenía ya treinta y un años y gastaba sus zapatos por las calles de Madrid procurando engrosar la plantilla de la Obra, no estaba en condiciones, todavía, de incidir decisivamente en la política española. Pero su adhesión fervorosa a los principios que enarbolaba la Confederación fue inmediata. Vincular a Dios con España, y al catolicismo con el patriotismo, marchaba absolutamente en línea con lo que él aspiraba para el destino de su país.

Ese año, con el grupo de universitarios que ya había reclutado, Escrivá fundó la academia DYA (Derecho y Arquitectura), en la que se impartían desde luego cursos de esas dos disciplinas, pero que antes que nada tenía como objetivo formar a quienes habrían de ser los futuros cuadros de la Obra. Aquel año también comenzó a trabajar con los primeros borradores de lo que sería Camino, su libro insignia.

El 13 de noviembre de 1933, a propósito del alquiler del piso en el que habría de funcionar la academia, el jefe del creciente Opus Dei escribió en sus Apuntes íntimos:

“Estos días andamos a vueltas con los muebles, para el piso. Se encargó de comprarlos Ricardo F. Vallespín. Vino Isidoro, porque se hace el contrato a su nombre, y -siempre me quedo soloa pesar de su venida, he de arreglar yo esa cuestión”.

Lo que Escrivá consignó ese día dejaba en claro dos procederes que habrían de ser permanentes a lo largo del tiempo; primero, nada de lo que comprase o alquilase la Obra estaría a nombre del Opus Dei; segundo, la conducción de la orden sería asumida de manera monolítica por su jefe supremo. Y así lo dejó escrito:

“Obedecer., camino seguro. -Obedecer ciegamente al superior., camino de santidad. -Obedecer en tu apostolado., el único camino: porque, en una obra de Dios, el espíritu ha de ser obedecer o marcharse”.

Más allá de la rara sintaxis con la que se expresaba (insólita en alguien que había estudiado abogacía), la frase no deja de remitir a un modelo de conducta lindante con el propuesto por el fascismo.

La puesta en marcha de la academia coincidió con otra buena noticia, que el sacerdote aragonés esperaba desde hacía tiempo: su tarea de entonces como capellán en el Patronato Santa Isabel se vio compensada con el cargo de rector del instituto, lo que no sólo mejoraba considerablemente sus ingresos, sino que lo situaba en una posición de poder que facilitaba su tarea de reclutamiento para la Obra.

Los agentes divinos

Hacia comienzos de 1936, el clima político en España se había vuelto irrespirable. Era evidente que los días de la Segunda República estaban contados, pero también, que los republicanos no se habrían de entregar sin dar batalla. Las primeras brisas de la Guerra Civil que se avecinaba olían a sangre y pólvora.

El Opus Dei, aunque lejos aún de lo que sería una década más tarde, se había transformado ya en una organización que, a juicio de su jefe, necesitaba contar con reglas, normas y objetivos precisos, más allá de la oración, la mortificación y la búsqueda de santidad en la tierra.

Así, el 31 de mayo de aquel año, Escrivá de Balaguer dio a conocer lo que llamó “Instrucción para los Directores”, que eran quienes tenían responsabilidad de gobierno en las distintas casas o centros de la Obra.

En el punto 3 comenzó advirtiendo que:

“Antes que nada quiero hacer a esos hijos míos Directores locales una advertencia fundamental: les he de hacer presente que los instrumentos que emplea el Opus Dei, para el apostolado, no son eclesiásticos. Son instrumentos de seglares, de ciudadanos de un país, que además tienen la alegría y la gloria de dedicar su vida a servir al Señor y a la Iglesia de Dios, aprovechando estos instrumentos laicales”.

El mensaje era claro: el Padre Fundador les pedía a los miembros de la Obra que actuasen como una “milicia” laica al servicio de los intereses de ésta.

Más tarde, en “Del espíritu del Instituto”, lo dirá con todas las letras. En el punto 52, Escrivá comienza a definir lo que será una característica propia de la Obra: la discreción, la reserva absoluta y hasta la clandestinidad. Dice:

“Sed discretos [.] Debéis evitar toda clase de comentarios sobre asuntos de gobierno, con quienes no tienen el deber de gobernar.

”Por prudencia también, excepto en las casas de San Rafael y en las de formación, haced lo posible para que vuestra condición de Directores no trascienda más allá de las personas que razonablemente deben saberlo”.

Pero Escrivá no se conformaba con eso; debía ser más categórico, y un par de puntos más abajo volvía a la carga con la necesidad del secreto.

“Los asuntos que se conocen por razón del cargo sólo pueden comunicarse o comentarse con aquellas personas que -también por razón de su cargo-deban conocerlos. Si un médico o un abogado han de guardar un secreto profesional -secreto de oficio-sobre aquellos asuntos delicados que conocen con motivo de su trabajo, con mucha mayor razón han de guardar el silencio de oficio aquellos de mis hijos que se ocupan de las tareas de gobierno, de la dirección de sus hermanos o de las preocupaciones de la administración económica”.

Podría parecer suficiente, pero no lo era. El Padre Fundador sabía que el Opus Dei debería filtrar secretamente las distintas napas del poder, y para eso necesitaba de agentes, no de militantes religiosos. E insistió con más detalles:

“… para vivir mejor esta manifestación de la prudencia: nunca llevéis en los bolsillos documentos o papeles de vuestro trabajo; ni los dejéis sobre la mesa, cuando salgáis de la habitación. No escribáis nunca notas de gobierno en papel timbrado, ni en el de las obras corporativas: no habléis por los pasillos o en las habitaciones comunes, ni en la tertulia, ni durante la comida, de los asuntos que competen al Consejo local; no tratéis por teléfono esta clase de negocios”.

Como buen servicio de inteligencia, los registros puntillosos eran un elemento clave para el conocimiento y el control; y así lo ordenaba Escrivá:

“Fichas. Muchas veces os he insistido en la conveniencia y, en ocasiones, en la necesidad de que las hagáis: de asuntos espirituales; de temas generales de la casa; de circunstancias personales de quienes con vosotros residen, para concretar y precisar lo que de una manera más o menos clara se nota y se observa.

"Conviene que todo lo que pase esté reflejado brevemente en el papel. ¡No es tanto papeleo, no es tanto! Las cosas externas ya quedan en el diario de la casa. En cambio, las fichas que yo os pido son más íntimas.

”.. Anotad también en esas fichas las circunstancias familiares, profesionales, talentos, aptitudes, aficiones, etc.”.

La vida privada de los miembros no debía existir, a juicio de Escrivá. Ni conversaciones, ni afectos, ni correspondencia alguna podían quedar ocultos a la todopoderosa mirada del Opus Dei:

“… cada uno decide en conciencia si ha de enseñar o no la carta a su Director, teniendo en cuenta que -sin duda-debe hacer ver aquellas cartas cuyo contenido no le gustaría que otros conocieran, cualquiera que sea el asunto del que traten. Quienes no obren así, han de pensar que no pueden engañar a Dios, y deben tener conciencia de su descamino”.

Anticipaba, además, que toda la correspondencia recibida por los miembros de la Obra sería primero visada por los Directores, o, podría decirse, por los comisarios políticos:

“El hecho de que se entregue una carta abierta no se considera una prueba de desconfianza: obedece sólo a una razón ascética, o a una medida práctica de ayuda en la labor de formación….”

Cuando redactaba aquellas “Instrucciones….”, el Opus Dei no contaba aún con miembros femeninos (comenzaría a tenerlos al año siguiente); sin embargo, el Padre Fundador ya anticipaba la labor que a aquéllas habría de corresponderles:

“No pasará mucho tiempo -así lo espero del Señor-, y serán mis hijas de la Sección femenina las que, en casa aparte y con las disposiciones que daremos en oportuno reglamento, se ocupen de toda la administración de los Centros y casa de la Obra, sin que se les vea ni se les oiga, haciendo un apostolado que pasará inadvertido…..”

Era apenas una pequeña muestra de la extrema misoginia que habría de exhibir Escrivá a lo largo de toda su vida. Y era lo que con más expresividad dejaría asentado en Camino:

“…..ellas no hace falta que sean sabias: basta con que sean discretas”.