Читать книгу Ich stehe hier, weil ich gut bin - Dr. med. Dilek Gürsoy - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

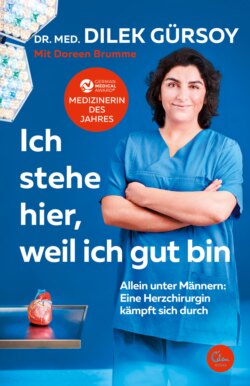

»Ich werde Ärztin!«

ОглавлениеIch werde häufig gefragt, warum ich Medizinerin geworden bin. Ganz ehrlich? Ich wusste das schon immer. Hat mich als Kind jemand nach meinem Berufswunsch gefragt, habe ich schon mit »Ärztin!« geantwortet, mit der Betonung auf dem Ausrufezeichen wohlgemerkt.

Viele glauben, ich sei Herzchirurgin geworden, weil mein Vater, Ihsan Ali Gürsoy, an plötzlichem Herzversagen starb, als ich zehn Jahre alt war. Ich schlief damals nachts mit im Zimmer meiner Eltern, mein Bruder Fikri im Nebenzimmer. Mein Vater war zu der Zeit krank, aber nicht so, dass wir mit seinem Tod rechneten. Er war tagsüber beim Arzt gewesen und hatte von diesem eine Spritze bekommen. Ich brachte ihm nach der Schule einen Tee ans Bett, sprach mit ihm. Ich erinnere mich bis heute sehr gut daran, dass mich beim Anblick meines Vaters ein komisches Gefühl beschlich. Ich war um ihn besorgt, wich ihm am Abend nicht von der Seite. Irgendwann schlief ich dann aber doch neben ihm ein. Sein Tod kam in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober 1987 um null Uhr zwanzig und überraschte uns alle. Meine Mutter Zeynep und ich schliefen fest. Fikri hörte meinen Vater plötzlich laut seufzen, wir beide nicht, obwohl wir neben ihm lagen. Fikri weckte meine Mutter. Ich wachte von allein auf. Benommen vom Schlaf sah ich, wie meine Mutter zur Wohnungstür rausrannte. Sie lief zu Verwandten um die Ecke, damit diese einen Arzt holten.

Mein Vater war tot.

Unser Schlafzimmer war plötzlich ein Totenzimmer. Ich hörte Fikri im Wohnzimmer laut schluchzen. Ich war ganz allein mit meinem Vater im Raum. Er lag da, ganz friedlich. Ich näherte mich ihm. Stück für Stück, ganz dicht rückte ich an ihn ran. Er sah aus, als würde er schlafen. Seine Augen waren geschlossen. Ich beugte mich über das Gesicht und küsste meinen Vater auf die noch warme Stirn. Dann sagte ich ihm ganz leise, dass ich ihn lieb hätte. Oder dachte ich die Worte nur? Mir war die Endgültigkeit der Situation durchaus bewusst. Ich wusste, dass ich damit für immer von meinem Vater Abschied nahm.

Ein Cousin kam kurz darauf mit meiner Mutter zurück in unsere Wohnung. Alle standen am Bett. Er tastete nach dem Puls, horchte nach seinem Herz. Nichts. Sein leerer Blick sagte mehr als seine Worte: »Er ist tot.« Meine Mutter holte zwei gehäkelte Tücher aus dem Schrank und band eines davon meinem Vater so um den Kopf, dass sein Mund geschlossen blieb und sein Unterkiefer nicht herunterklappen konnte. Dann band sie das zweite Tuch um seine beiden Füße. Die Polizei und der Notarzt, die gerufen worden waren, trafen ein. Ein sehr erfahrener Kriminalbeamter befragte meine Mutter zu den Sterbeumständen meines Vaters. Dann kamen die Bestatter ins Haus. Während sie meinen Vater für den Transport bereit machten, bat man uns ins Wohnzimmer und schloss die Tür zum Flur. Dort saßen wir und warteten. Bis auf mich, die alles sehr klar wahrnahm, schienen alle benommen, wie gelähmt: meine Mutter, mein Bruder, der Cousin und dessen Frau, die inzwischen auch herbeigeeilt war. Ich hörte Geräusche im Flur. Ich sprang auf, ich wollte meinen Vater noch einmal sehen. Ich stürzte zur Tür, doch die wurde von außen zugehalten. Ich zog mit aller Kraft daran und konnte sie schließlich etwas öffnen. Durch den Spalt sah ich aus dem Augenwinkel gerade noch, wie mein Vater in einem grauen Sack verpackt auf der Trage abtransportiert wurde. Das war’s. Er war weg. Weg aus meinem Leben.

Ich hatte meinen Vater immer geliebt, liebe ihn bis heute. Und ich war mir seiner Liebe immer sicher gewesen. Es gab keinen Grund für mich, jemals daran zu zweifeln. Meine Mutter erzählt oft, dass mein Vater jedes Mal zu ihr gesagt hätte, »Warte erst mal ab!«, wenn sie ihm, schwanger mit mir, erklärte, dass ich ein Mädchen sei. Mein Vater wünschte sich offensichtlich einen Jungen. Noch einen. Meine Mutter dagegen hatte nach vier Jungen keinen sehnlicheren Wunsch, als endlich ein Mädchen zu bekommen. Sie sagt, sie sei sich absolut sicher gewesen, dass ich ein Mädchen werden würde. Mein Vater hatte damals nicht mal einen Mädchennamen für mich im Kopf, meine Mutter dagegen schon: Dilek. Und diesen Namen gab sie mir an meinem Geburtstag, dem Nikolaustag 1976, im Krankenhaus in Neuss: Das türkische Wort lässt sich mit »Wunsch«, »Geschenk« oder »Bitte« ins Deutsche übersetzen. Und genau das verkörperte ich wohl für meine Mutter: Ich war ein Geschenk, eines, das sie sich innigst gewünscht und um das sie Tag für Tag gebeten hatte.

Und mein Vater? Der überraschte wohl vor allem meine Mutter mit seiner Reaktion auf mich, seine erste und einzige Tochter. Sie hatte Zurückhaltung, vielleicht sogar Ablehnung erwartet und wurde von meinem Vater eines Besseren belehrt. Von dem Augenblick an, als er mich das erste Mal in seinen Armen hielt, war da Liebe. Ganz viel davon. Mein Vater hatte mit mir seine Prinzessin bekommen. Und die blieb ich zeit seines Lebens.

Der Tod meines Vaters traf mich schwer. Ich mochte meinen Vater immer mehr als meine Mutter. Er war ja auch der Mann in meinem Leben, der mir bislang jeden Wunsch erfüllte, manchmal noch bevor ich ihn aussprach. Ich war nach meines Vaters Tod zutiefst betrübt. Am Esstisch und in meinem Leben blieb sein Platz leer. Ich spürte die Lücke, die er zurückließ, mit meinem ganzen Körper. Die Leere schmerzte mich regelrecht. Umso mehr hing ich an Dingen, die er mir geschenkt hatte, zum Beispiel meine Schultasche aus braunem Leder, die er mir fürs Gymnasium gekauft hatte. Er war so stolz auf mich. Und die Tasche erinnerte mich jeden Tag daran. Unser Familienleben veränderte sich danach sehr: Meine Mutter musste uns Kinder plötzlich allein durchbringen. Sie erhöhte recht schnell die Stundenzahl, die sie täglich am Fließband stand, um alle Rechnungen bezahlen zu können. Von 7 bis 16 Uhr war sie von nun an aus dem Haus.

Mir wurde bei aller Trauer um meinen Vater schnell klar, dass ich mich jetzt zusammenreißen musste, auch, um ihn zu ehren. Ich ging als Einzige von uns aufs Gymnasium und war schon seit geraumer Zeit diejenige, die sich um alle Briefe kümmerte, die unserer Familie von Behörden und sonst woher ins Haus flatterten. Kam ich aus der Schule heim, holte ich die Post aus dem Postkasten und sortierte sie. Ich öffnete alle Briefe, las sie durch und tat, so gut ich es konnte, was zu tun war, um sie richtig zu beantworten. War es mal etwas ganz Kompliziertes, ging meine Mutter mit dem Anliegen zu einer der Sekretärinnen in ihrer Firma, die half ihr dann weiter.

Für meine Mutter war es selbstverständlich, dass sie alles für uns Kinder tat. Sie tut das übrigens bis heute. »Die Kinder sollen gut aufwachsen!«, sagt sie immer noch. Für sie war wichtig, dass wir die Schule abschlossen und eine gute Ausbildung bekamen. Welchen beruflichen Weg wir einschlugen, das überließ sie unserer Wahl, wobei sie sich für mich schon ausdrücklich wünschte, dass ich zur Universität ging und diese auch abschließe, denn mit dem Abschluss in der Tasche hätte ich finanziell ausgesorgt. Die Jungs könnten sich zur Not ja auf dem Bau verdingen, um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen.

Unsere Mutter umsorgte uns Kinder von klein auf an. Sie hielt uns den Rücken frei, sodass wir uns ausschließlich um die Schule kümmern konnten: Kam sie abends müde von der Arbeit heim, putzte sie und machte das Essen für uns. Sie bereitete die Schulbrote für den nächsten Tag vor und räumte die Wohnung auf. Als mein Vater noch lebte, bekamen wir Kinder fürs Treppe- oder Bettenmachen ab und an eine kleine Belohnung, das behielt meine Mutter auch nach seinem Tod bei. Doch die meiste Hausarbeit erledigte sie selbst – ohne jemals zu murren. Im Gegenteil: »Ich war sowieso kaputt von der Arbeit, da konnte ich zu Hause auch noch weitermachen«, sagt sie heute. Warum meine Mutter so dachte und handelte, das erklärt ihre Geschichte.

Wir Kinder waren und sind das Ein und Alles im Leben meiner Mutter. Wir waren und sind Ausdruck der Freiheit, die sie sich selbst genommen hatte. Meine Mutter wurde Anfang der 1950er-Jahre in der Türkei, mitten in einer dörflichen Gemeinschaft geboren. Sie war das zweite Kind und das älteste Mädchen. Ihre Familie ließ sie nicht zur Schule gehen wie die anderen Geschwister. Stattdessen musste sie daheimbleiben und sich um Haus und Hof kümmern. Während ihre Brüder und Schwestern zur Schule gingen, putzte meine Mutter das Haus, machte die Wäsche und kochte. Sie lernte nie zu lesen und zu schreiben. Sie führte schon als junges Mädchen das Leben einer Dienstmagd und träumte von etwas Besserem.

Die Ehe mit meinem Vater, der im Dorf Aybastı in der Nähe der Stadt Ordu als Standesbeamter arbeitete, sah meine Mutter als Schritt in die Freiheit an. Raus aus dem Joch der Familie, in die sie zwar hineingeboren war und zu der sie sich dennoch nicht zugehörig fühlte. Doch so kam es nicht. Noch nicht. Meine Mutter hatte in der Schwiegerfamilie, bei der sie nach der Hochzeit mit noch nicht mal zwanzig Jahren als jüngste der angeheirateten Schwägerinnen lebte, wieder nur den Status einer Dienstmagd. Das Leben dort war für sie besonders schwer zu ertragen, als mein Vater 1969 nach Deutschland vorausging und sie ihn nur sah, wenn er zum Urlaub nach Hause in die Türkei kam. Meine Mutter wurde bei einem dieser Urlaube schwanger und bekam 1970 ihr erstes Kind, meinen ältesten Bruder Fikret.

Sie blieb mit ihm und schwanger mit meinem zweitältesten Bruder Korkmaz zurück in der Türkei und wartete sehnlichst auf den Tag, an dem sie meinem Vater endlich folgen konnte – nach Deutschland. Dort, so erhoffte sie sich, würde sie die Freiheit finden. Doch Fikret wurde schwer krank. Meine Mutter wünschte sich damals nichts sehnlicher als einen Arzt im Dorf. Oder noch besser: einen Arzt in der Familie. Fikret starb mit nur zehn Monaten. Ich kann mir kaum vorstellen, was sein Tod mit meiner Mutter machte, kaum nachfühlen, wie sie gelitten haben muss.

Der ältere Bruder meines Vaters lebte bereits im nordrhein-westfälischen Neuss. Er hatte dort eine Arbeit gefunden. Das bedeutete das große Los, denn so verdiente er Geld und konnte seine Familie in der Türkei unterstützen, in der damals viele von Massenarbeitslosigkeit und Massenarmut bedroht waren. Der Onkel besorgte auch meinem Vater einen Job in Neuss. Deshalb ging dieser 1969 zu seinem Bruder. Zunächst wohnten die Männer in einem Heim. Als klar war, dass ihre Frauen aus der Türkei kommen würden, mieteten sie eine Wohnung in Neuss/Kaarst an, in der sie beide mit ihren Familien zusammenwohnen wollten.

Als meine Mutter zwei Jahre später endlich in Neuss eintraf, im selben Flieger wie ihre Schwägerin, kam sie ohne ihre beiden Söhne. Fikret war gestorben, und Korkmaz, den sie 1971 geboren hatte, hatte sie in der Obhut ihrer Eltern gelassen. Das fiel meiner Mutter sehr schwer, noch heute kommen ihr die Tränen, wenn sie mir davon erzählt.

Doch damals schien ihr das die beste Lösung. Sie hatte ja keine Ahnung, was sie hier in Deutschland erwartete. Der Bruder meines Vaters hatte als ältester Sohn schon seit dem frühen Tod seines Vaters die Rolle des Familienoberhaupts übernehmen müssen: Er traf deshalb auch hier in Neuss alle Entscheidungen. Meine Mutter fühlte sich im Haushalt ihres Schwagers und dessen Frau sehr unwohl. Zum dritten Mal in ihrem Leben fühlte sie sich zur Dienstmagd degradiert.

Mein Vater hatte nicht das Zeug, seinem Bruder und dessen Frau die Stirn zu bieten, um meine Mutter so zu beschützen, wie sie es verdiente. Er erwies seinem älteren Bruder, der an Vater statt der Großfamilie vorstand, den in seinen und dessen Augen nötigen Respekt, indem er tat, was dieser ihm sagte. Mitunter sogar im vorauseilenden Gehorsam. Das war seine größte Schwäche, unter der er selbst ganz sicher auch litt. Mein Vater, das vierte von sieben Kindern, war stets äußerst gutmütig und harmoniebedürftig, er hasste Streit und Auseinandersetzungen. Diskussionen ging er lieber aus dem Weg, als sie zu führen. Schon gar nicht bis zum entscheidenden Ende. Ich bin sicher, dass mein Vater meine Mutter liebte, und sie bestätigte mir auch jedes Mal, wenn ich sie fragte, glaubhaft, dass sie sich geliebt fühlte. Dennoch bin ich manchmal wütend auf ihn, weil er es zugelassen hatte, dass meine Mutter schlecht behandelt worden war. Doch dann denke ich auch wieder, dass meine Mutter nur so zu ihrer Stärke hat finden und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen können.

Das Klima im Haus des Schwagers ertrug meine Mutter nicht lange tatenlos. Schon wenige Wochen nach ihrer Ankunft in Deutschland schnappte sie sich einen anderen, jüngeren Onkel von mir, der gleichfalls in Neuss lebte, und bat ihn, mit ihr in die Wäscherei des Lukaskrankenhauses zu gehen, weil es dort Arbeit geben sollte. Der Onkel wollte sie erst nicht begleiten, gab schlussendlich aber der überzeugenden Art meiner Mutter nach. Doch die Personaler im Krankenhaus verlangten damals zur Sicherheit einen Gesundheitstest bei Einstellungen, und meine Mutter ahnte bereits, dass sie mit meinem dritten Bruder Ünal schwanger war. Sie befürchtete, dass sie den Job als Schwangere nicht bekommen würde. Und so ging sie am nächsten Morgen mit dem Onkel zur Firma Pierburg in Neuss, von der sie ebenfalls wusste, dass sie Arbeiter suchte. Sie marschierte frühmorgens ins Personalbüro von Pierburg und bat um eine Arbeit. Sie argumentierte, dass sie zwar noch nicht deutsch spreche, aber ein gutes Köpfchen und zwei geschickte Hände fürs Arbeiten hätte. Und so bekam sie ihre erste und einzige Arbeitsstelle in Deutschland. Damals arbeiteten rund 3.000 Frauen, die meisten von ihnen Ausländerinnen, für den Neusser Autozulieferer. Bis zur Rente stand meine Mutter für die nächsten 47 Jahre am Fließband und produzierte Vergaser und andere Autoteile.

Mit ihrem und dem Geld meines Vaters fanden meine Eltern eine Wohnung für sich. Für meine Mutter war das ihr erstes eigenes Zuhause, ein Platz für die Familie, wo niemand ihr mehr sagte, was sie aufräumen, putzen oder kochen sollte. Sie hatte es geschafft: Sie war niemandes Dienstmagd mehr. Wenn es aufzuräumen, zu putzen und zu kochen galt, dann tat es meine Mutter jetzt für sich und ihre eigene kleine Familie, zu deren Unterhalt sie mit ihrer Arbeit tatkräftig beitrug.

Als mein Bruder Ünal wenig später geboren wurde, setzte meine Mutter des Verdienstes wegen auch nur kurz mit der Arbeit aus. Eine Tante väterlicherseits versorgte den kleinen Ünal, während meine Mutter arbeitete. So kannte es meine Mutter vom Großfamilienleben in der Türkei. Die Kinder lebten mitten in der Familie, ohne deren Mittelpunkt zu sein. Das deutsche System der Kinderbetreuung in Krippen und Kindergärten dagegen war meiner Mutter noch fremd. Ganz abgesehen davon, dass diese Einrichtungen damals längst noch nicht so zahlreich waren wie heute und auch von deutschen Eltern noch nicht so wertgeschätzt wurden. Als Ünal neun Monate alt war, trafen meine Eltern die Entscheidung, ihn in die Türkei zu geben und dort bei den Großeltern mütterlicherseits, im Schoß der Familie und gemeinsam mit seinem Bruder Korkmaz aufwachsen zu lassen. Die Großmutter sei ihm ein guter Mutterersatz gewesen, sagt mein Bruder Ünal noch heute. Der Abschied von ihrem kleinen Sohn fiel meiner Mutter besonders schwer. Oft war sie in Gedanken bei den beiden Jungen, während sie am Fließband stand und Vergaser für Vergaser zusammensetzte.

Bei einem Urlaubsaufenthalt im Sommer 1975 in der Türkei kränkelte Korkmaz ganz plötzlich. Sein Zustand verschlechterte sich innerhalb kürzester Zeit extrem. Er starb mit gerade mal vier Jahren an einem bösartigen Tumor im Mund. Meine Mutter konnte noch die rituelle islamische Totenwäsche an ihm vornehmen und hat ihn mit ihren eigenen Händen in türkischem Boden begraben. Dann musste sie zurück nach Deutschland abreisen, um wieder pünktlich ihren Job am Fließband anzutreten. Ihr Herz aber blieb zurück in der Türkei.

Mein großer Bruder Ünal lebt bis heute in der Türkei, er hat dort eine Ausbildung zum Bänker gemacht, arbeitet zufrieden in seinem Beruf und hat eine Familie gegründet. Inzwischen ist er geschieden. Seine beiden Kinder sind mir sehr ans Herz gewachsen, und ich versuche trotz der Entfernung, ihnen eine gute Tante zu sein.

All die Schicksalsschläge und widrigen Lebensumstände, die meine Mutter als junges Mädchen und als junge Frau hatte hinnehmen müssen, gingen nicht spurlos an ihr vorüber. Sie entwickelte eine Depression. Das wissen wir heute. Damals, in den 1970ern, wurde die Erkrankung noch nicht als solche erkannt und schon gar nicht fachgerecht behandelt. Doch meiner Mutter ging es zwischendrin immer wieder sehr schlecht. Sie musste häufig zum Arzt oder ins Krankenhaus. Die ständigen Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte haben meine Kindheit geprägt. Als kleines Mädchen hatte ich großen Respekt, wohlgemerkt: keine Angst, vor den Menschen, die in den Arztpraxen und Krankenhäusern arbeiteten. Ich bewunderte ihr Machen und Tun, ihr Bemühen um das Wohl meiner Mutter – auch wenn ich dies längst nicht in aller medizinischen Tiefe verstand, so weckte das für mich zu beobachtende Streben der Mediziner nach der bestmöglichen Versorgung ihrer Patientin, meiner Mutter, ein gutes Gefühl in mir. Ich spürte, wenn auch unbewusst, die Hingabe der Ärzte und Schwestern, ihre Leidenschaft für ihren Beruf. Kurz: Ich ging gern mit meiner Mutter zum Arzt und besuchte sie auch gern im Krankenhaus. Ich atmete die Luft dort tief ein und fühlte mich an diesem Ort sehr wohl. Es war für mich ein Ort, der Hilfe bot, Leid linderte und bestenfalls Heilung brachte. Ich mochte den Anblick weißer Kittel. Ich gebe es auch gern zu: Jedes Mal, wenn ich mir meinen weißen Arztkittel überstreife, bekomme ich für den Bruchteil einer Sekunde dieses schöne Gefühl zu spüren. Ich nenne es einfach Liebe.