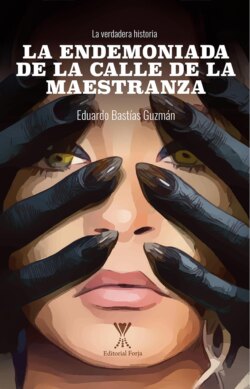

Читать книгу La endemoniada de la calle de la Maestranza - Eduardo Bastías Guzmán - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Capítulo I Santiago, lunes 27 de julio de 1857, poco antes del mediodía

ОглавлениеEl resonar de cascos dispersó al grupo de mozuelos que jugaba en la Calle de la Maestranza. El carruaje se detuvo frente a un portón, a cuadra y media de la Alameda de Las Delicias. Al toque de campanilla, se acercaron una monja y un criado; este último despejó la entrada para el carruaje en que acudían los presbíteros Raimundo Zisternas, Ramón Astorga y Vitaliano Molina.

–Ave María Purísima –saludó Zisternas.

–Sin pecado concebida.

–Buenos días, hermana.

–Bienvenidos, monseñor.

El rito acompasado de los saludos pareció continuar el traqueteo de los caballos sobre los adoquines del patio de entrada del hospicio.

–Excusadnos, hermana, por el atraso.

–No os preocupéis. Siempre sois oportunos.

Hacía por lo menos un mes que el presbítero Zisternas había oído que se encontraba en el Hospicio de las Hermanas de la Caridad, una joven bautizada como Carmen Marín, de la que se decía estaba poseída por el demonio. Pensando que no sería más de uno de tantos rumores infundados, no le había concedido mayor atención, hasta que respetables personas, que afirmaban haber presenciado el extraordinario comportamiento de la infeliz, despertaron su interés por confirmarlo. Cuando supo de la misma inquietud por parte de los presbíteros Molina y Astorga, acordaron acudir al hospicio para conocer la realidad de los crecientes rumores.

–Tened la bondad de pasar y tomad asiento.

La monja los acompañó hasta una sala, donde les solicitó que aguardasen a la madre superiora. Al centro de una muralla de gruesos adobes, una ventana proyectaba luz natural desde un gran patio interior, rodeado por una galería abierta. En el patio destacaban un pozo de agua, entre descuidados árboles frutales y un corral de palos. Después de cubrir el recinto con atentas y ansiosas miradas, los religiosos tomaron asiento en rústicas sillas, junto a una mesa de madera labrada.

La tensa quietud de la espera fue interrumpida por un sobrecogedor bullicio que irrumpió desde el patio. Los sacerdotes se miraron y –con una misma sospecha– se precipitaron hacia la ventana. Con estupor comprobaron que el vocerío gutural provenía del corral enrejado de palos, al fondo del patio, donde un grupo de niños semidesnudos recibían con ansiedad y torpeza, raciones de comida depositadas en palanganas.

El saludo de la superiora los sorprendió cuando aún miraban a través de los barrotes.

–Paz y gozo en Jesús y María Inmaculada.

–Por los siglos de los siglos –respondieron al unísono.

La religiosa completó el saludo con una reverencia, dirigiendo la mirada hacia el vicario general, don Ramón Astorga.

–Buenos días, madre –respondió el sacerdote, inclinando luego la cabeza en dirección a los dos presbíteros–. Nos acompañan el padre Zisternas y el padre Molina.

La superiora volvió a inclinar la cabeza, esta vez hacia cada uno de los recién nombrados. Luego giró solemnemente, se acercó a la ventana, volvió la mirada hacia el grupo de niños en el patio y con voz resignada justificó la escena:

–Son insanos que nadie acepta… ni siquiera en la nueva casa de locos. Nos faltan muchos recursos.

Los sacerdotes se limitaron a guardar expectante silencio, hasta que la religiosa los introdujo en el motivo de la visita.

–Por vuestro anuncio, entiendo que habéis acudido para examinar a la muchacha de tan extraño comportamiento. No sé si será apropiado el momento; hace un par de horas que Carmen tuvo uno de sus ataques, pero al venir hacia acá la he visto tranquila, como si nada le sucediese.

–No importa, madre –respondió el presbítero Zisternas–, entendemos que puede ser así. Solo deseamos conocerla.

–Tened la bondad de acompañarme.

Durante el trayecto, la religiosa les informó que desde el ingreso de Carmen habían llegado a verla más intrusos que personas realmente interesadas.

–Aunque entre ellos hubo sacerdotes, jamás regresaron para ayudar a la muchacha. Vuestra visita es un buen auspicio para que la Iglesia demuestre verdadero interés en informarse de su estado. En nuestra comunidad, Carmen ha despertado tal desasosiego, que infunde sentimientos de piedad y de temor.

La superiora terminó de exponer sus inquietudes cuando el grupo hizo su entrada en la habitación, con dos camas y un colchón en el suelo, donde yacía la muchacha, cubierta solo por un camisón. No mostró reacción alguna cuando ingresaron al cuarto.

–Carmen, estos sacerdotes vienen a visitarte.

La chica se mantuvo impasible. Los clérigos la observaron sorprendidos, probablemente por su juventud y grata apariencia, muy distante de la imagen que esperaban encontrar.

Su armonioso físico, de piel muy blanca, largo cabello negro, penetrantes ojos oscuros, vistosas pestañas y una actitud de indiferente insolencia, la dotaban de un misterioso atractivo que no dejaba de impresionar a quienes recién la conocían.

–¿Qué esperas para saludar? –la recriminó la superiora, en forma autoritaria.

Ante la falta de respuesta, intervino el presbítero Zisternas:

–Yo tengo un remedio para las muchachas descorteses.

–Si lo ordenáis, monseñor... –amenazó la superiora.

–Traed una varilla, que le daré un merecido en su mano derecha.

De la muchacha salió una voz gruesa, retumbante y ajena:

–A Carmen castigaréis, que no a mí.

El presbítero Zisternas tardó en reaccionar:

–¿Por qué me hablas en tercera persona?

–Yo hablo por mí.

–¿Y no eres la Carmen?

–Pregúntale a ella.

La mirada de la joven penetró en el presbítero y, mientras los desconcertados sacerdotes permanecían estáticos, la muchacha giró para recostarse vuelta hacia una pared.

El sacerdote titubeó antes de insistir:

–Si eres el demonio, no debes temer a una varilla.

Carmen Marín surcó el silencio para volver a enfrentar al grupo. Sus ojos habían incorporado un brillo extraño e inquietante. Se levantó tensando el cuerpo como culebra que se apresta para atacar y comenzó a acercarse a los visitantes, quienes no pudieron evitar retroceder. Se detuvo en actitud desafiante. Tras una pausa, giró de pronto y, como un resorte, se elevó en un salto imposible que la arrojó a la cama en un ovillo, agitándose convulsivamente. Los brincos y rebotes no le impedían proferir insultos, maldiciones y amenazas que estremecían a los observadores, cada vez más atónitos.

Como lejos de atenuarse los saltos e improperios iban en aumento, las miradas de los clérigos se volvieron hacia la monja exigiendo que interviniese. La superiora se acercó al presbítero Astorga y le demandó que diese lectura al Evangelio de San Juan.

El sacerdote tomó la Biblia que la religiosa puso en sus manos, buscó el texto requerido y comenzó a leer:

–In principio erat Verbum...

Desde la muchacha se desprendió un grito profundo, desgarrador, que ningún ser humano sería capaz de emitir. Su cuerpo se había doblado sobre sí mismo, hasta dejar la cabeza escondida bajo el vientre. El aullido pareció brotarle de las entrañas. Y el espacio se estremeció con el estrépito.

La temblorosa voz del sacerdote continuó:

–…y el verbo era Dios.

’Él era la vida

’y esa vida era la luz del hombre.

La potencia de la lectura no lograba imponerse sobre el alboroto generado por la joven.

–...esa luz brilla en la tiniebla.

La muchacha comenzó a dar mayores brincos en la cama, que la elevaron una vara sobre el suelo.

–...y la tiniebla no la ha extinguido.

Un rugido pavoroso acompañó al siguiente salto, que la arrojó fuera del lecho y alejó a los clérigos hasta el pasillo.

El vicario, con forzada entereza, logró continuar:

–…la palabra de Dios se hizo Hombre.

’y vivió entre nosotros.

El aullido de Carmen Marín se tornó en trueno que remeció los gruesos adobes de las paredes. Sobrevino un silencio de espanto y los testigos solo pudieron recuperar su prestancia con forzada serenidad.

La superiora les dijo:

–Acérquense. Ya está tranquila.