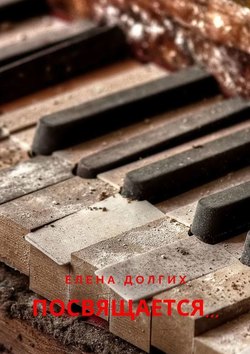

Читать книгу Посвящается… - Елена Долгих - Страница 2

Меченный

Детям, пережившим Великую Отечественную войну, посвящается

ОглавлениеНаброски этого рассказа долго лежали в столе. В далёком 1975 году я вместе со своим одноклассниками собирала воспоминания о войне, и встретилась в первый раз с этим человеком. Его рассказ поразил меня. Мужчина отказался прийти в школу на выступление, как я его ни уговаривала. Вторая встреча произошла спустя двадцать лет, в 1995 году, незадолго до его смерти. Я увидела Михея в магазине и, каюсь, не сразу узнала. Напросилась проводить, осталась на чай и прослушала историю его жизни ещё раз. Придя домой, быстро сделала наброски, но только в 2010 году они оформились в рассказ. К сожалению, сохранилось только имя этого человека. Дети живут далеко, а где – неизвестно, наград не имел. Похоронили его, по слухам, скромно, жена, по-моему, уехала к детям, а могилка затерялась на просторах кладбища. Остался только этот рассказ, повествующий о том, как война может искалечить не только телесно, но и духовно…

***

– Убивая человека, обрекаем мы душу свою на великие муки, внучек, ибо нельзя остаться прежним, забирая человеческую жизнь. Помни про это, Михеюшка.

Так говорил мне мой дед перед смертью. Прожил он долгую и нелёгкую жизнь, а умер как раз перед войной, девятнадцатого июня тысяча девятьсот сорок первого года. Через неделю в деревню вошли фашисты.

У мамы нас было семеро, шесть девчат и я – двенадцатилетний пацан, последыш, единственный мужчина в семье. Сёстры были погодки, старшей двадцать три года, младшей восемнадцать. В семье остались две последних, на выданье, остальные вышли замуж и поразъехались кто куда. Отец умер летом тысяча девятьсот тридцать восьмого года, испив на покосе в жаркий полдень холодной родниковой воды. Сгорел от лихорадки за три дня.

Захватчики расстреляли всех коммунистов, навесили на правление колхоза вывеску «Комендатура», выбрали старосту, оставили в деревне догляд – шесть полицаев из местных, да взвод немецких солдат и двинулись дальше, на восток.

Дней через шесть, ночью, в окно нашей избы тихо постучались.

– Кто там? – испуганно отозвалась мать.

– Свои, хозяйка, открой.

Их было трое. Израненные, смертельно уставшие солдаты-пехотинцы, пытавшиеся найти регулярные Советские войска. Мать, взглянув на них, заохала, забегала, собирая еду на стол.

– Не боись, хозяюшка, мы ненадолго, – сказал старшой. – Передохнём малость и к утру уйдём.

– Куда же вы? – зачастила мать. – Немец далёко прошёл, и не громыхает уж по ночам, гонят наших повсюду.

– А много ли немцев в деревне? – подал голос второй боёц, раненый в ногу.

– Да как сказать… шесть полицаев, да этих штук сорок, поди.

Третий засмеялся и тут же закашлялся:

– Правильно, мамаша, на штуки их считай!

– У них мотоциклы, броневик и автоматы, а ещё пушки за лесом, – зашептал я с печки.

Мать замахнулась тряпкой:

– Не лезь, Михей!

Поутру красноармейцы ушли, а чуть позже к нам пожаловали Олесь и Митяй, полицаи из соседней деревни. Мать, увидав их в окно, сунула мне краюху хлеба:

– Миха, сховайся на задках!

Полицаи облазили весь дом, подворье, и, вскоре с криками и матом повели моих сестёр и мать к комендатуре.

– Вот, гер комендант, нашли недалеко дома, – Олесь показал портянку в крови.

Тот больно толкнул мать в грудь:

– Ти есть пАртизан?

– Что вы, гер комендант! – заплакала та в ответ. – Знать не знаю, что это такое.

– Кхе-кхе, – залился смехом Олесь, – не знает она! Да это ж портянка комуняцкая, вся в крови! Тряпка казённая, видно сразу! Говори, старая, кто у тебя был!

Я прокрался огородами и теперь, наблюдая всё это, трясся от злости и ненависти.

– Расстреляйт! – прокаркал комендант.

– Мама! – рванулся я.

Кто-то зажал мне рот, не давая крикнуть, и повалил наземь. Сопротивляясь изо всех силёнок, тело моё билось, как рыба на травяном берегу.

– Тихо, Михей, тихо! Уймись, а то и тебя схватят! – дед Авдей едва удерживал меня.

Автоматная очередь прорезала воздух.

– Мама! – ладонь не давала кричать.

Жёсткие руки прижали больно к земле голову:

– Помолчи, пацаненок!

Я задыхался, а потом потерял сознание.

Солнышко заставило открыть глаза и вновь зажмуриться. Простенький ситчик на окне колыхался от ветерка.

– Отошёл, малец? На-ка, попей, – пчёловод Авдей наклонился над топчаном.

Голова моя горела огнём от боли.

– Деда, где мои? – просипел я.

– Нетути их боле, Михей, – вздохнул дед. – Похоронил я их всех в одной могилке, позже сведу. Ты поплачь, малец, легшее будет.

Пчёловод оставил берестяной ковшик и, вздыхая, отошёл. Затаившись под рогожей, как зайчонок, я молчал. Слёз не было, только стылый комок в груди не давал никак сглотнуть.

Дед не трогал меня, а под вечер вывел на поляну, посреди которой темнел непривычный холм.

– Тута они все, – шепнул Авдей, – и матерь твоя и сёстры.

Встав на колени, я тронул тёплую землю, на душе было пусто и холодно…

Жил я у Авдея два месяца, оклемался, много думал, мало говорил, помогая ему на пасеке и по дому. От деда узнал, что избу нашу спалили, меня не искали, поскольку думали, что я у одной из старших сестёр, и соседи так подтвердили. Как-то Авдей отправился проверить силки на птиц, а меня оставил на хозяйстве. В полдень к заимке подъехали два человека. Глянув в окно, я узнал Олеся и Митяя. Решение пришло мгновенно. Убить! Жар и озноб охватили моё тело одновременно.

Собравшись духом, вышел во двор.

– О, ты кто таков будешь? Внук, что ли, Авдею.

Я молча кивнул.

– А где сам-то? С пчелами, что ли, возится?

Я снова кивнул.

– Собери поснедать чего-нибудь, да медовуху подай!

Я вынес нехитрую снедь и бутыль медовой настойки. Захмелели они быстро, а после заснули тут же, за столом. Видать, совсем ничего не боялись. Перекрестившись, я осторожно забрал их винтовки. Одну закинул за плечи, а вторую, передёрнув затвор, направил на Митяя, сидевшего ко мне спиной. Выстрел прозвучал сухо. Дернувшись, тело полицая стало сползать со скамьи. Олесь открыл глаза:

– Ты чего, Митяй? – заплетающимся языком спросил он. Потом привстал, не понимая, и увидел меня с винтовкой в руках. – Малец, ты чего? Положи винтарь!

– Не малец я тебе, – голос треснутой веткой карябал горло. – А ты, гад, за всё получишь сейчас!

Олесь попытался выйти из-за стола, но не смог и упал, растерянно глядя в моё лицо. Повернувшись, он встал на четвереньки и быстро пополз к лесу. Пуля угодила ему в левое плечо. Рыдая, он закрыл рану другой рукою, выкрикивая высоким голосом:

– Чего тебе надо? Кто ты?

Кровь, ярко-алая, билась родником между пальцами, скатывалась вниз, прокладывая дорожку по белой, вышитой рубашке.

– Не убивай! – голос Олеся был пронзителен так, что хотелось заткнуть уши. – У меня мать-старушка и две маленьких сестры!

В голове моей взорвался красный шар:

– Мать у тебя? А у меня нет матери! И сестёр нет! Ты их убил!

Судорожно передёргивая затвор, я нажимал и нажимал на курок, пока вместо выстрелов не услыхал сухие щелчки.

Олесь лежал, согнувшись, неестественно вывернув одну руку в мою сторону, как бы защищаясь от пуль. Щекой он прижимался к земле, которая напитывалась его кровью. Кровь сочилась и сочилась неизвестно откуда, наполняя воздух сладковатым тошнотворным запахом. Непонятная боль охватила огнём мой желудок. Я бросил винтовку и, перегнувшись через плетень, начал извергать эту боль, но лучше от этого не становилось… В один из моментов спасительная темнота отгородила меня от всего.

Авдей, вернувшись, нашёл моё полумёртвое тело и сразу понял, что произошло. Закопав убитых, он сжёг пасеку и унёс меня на болота, где стояла скрытая заимка. Провалялся в полубреду, никого не узнавая, порядком, около месяца. Придя в себя, долго не разговаривал, а только мычал. С левой стороны, на голове пробилась широкая белая прядка, навеки оставив отметку о прошедшем, ибо нельзя остаться прежним, забирая человеческую жизнь.

Столько лет прошло, а ведь помню всё до мелочей – и рисунок на рубашке Олеся, и лицо его, бледное в предсмертном ожидании, и запах… запах подступающей смерти. Убивать мне более не доводилось. Вместе с Авдеем помогали партизанам, пекли для них хлеб, силки на зверя и птицу ставили. После войны пасечник умер, и уехал я в Подмосковье к старшей сестре. Женился, детки родились, вроде всё хорошо, а только не было радости истиной в душе моей. Навсегда, видно, осталась она там, у холмика могилы и во дворе сожженной пасеки.

Эпилог

Старик рассказывал всё это спокойно, не торопясь, с перекурами, внимательно выслушивал мои вопросы и обстоятельно отвечал. Вот конец нашего диалога:

– Дед Михей, а почему вы решили мне всё это рассказать?

Он раздумчиво жуёт усы:

– Ты слушаешь, мне легчает…

– Так любой бы вас выслушал!

– Не петушись шибко, ты не из любопытства… ты чуешь боль.

Я смутилась:

– Так уж и чую… А можно ещё вопрос?

Дед, ожидаючи, приподнял вихрастые брови:

– Ну?

– Деда вы ведь жизнь большую прожили, женились, дети у вас и внуки, что ж разве не было радости у вас?

Михей прокурено покашлял, затянулся папиросой и, наклонился ко мне:

– Радости были и есть, но сердце с той поры ржаветь начало, понимаешь? Иной раз такое счастье охватывает мою душу, а сердце – ёк! – и половина, а то и более на нет уходит.

Он смотрит на меня:

– Понимаешь?

Я, молча, раздумываю, потом честно отвечаю:

– Не совсем.

Дед кхекает:

– Молода ты! Но ничего, со временем поймёшь. Иди ужо, полежать хочу.

Через неделю после этого разговора дед Михей скончался.

Мне так и не удалось прочитать Михею написанный рассказ, не успела, ржавчина войны изъела его измученное сердце.