Читать книгу Хоспис - Елена Крюкова - Страница 2

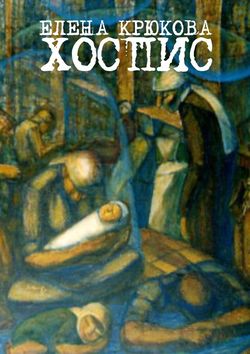

ХОСПИС

Часть первая. Отец

ОглавлениеВстал и пошел к отцу своему.

И когда он был еще далеко,

увидел его отец его и сжалился;

и, побежав, пал ему на шею и целовал его.

Сын же сказал ему: отче!

я согрешил против неба и пред тобою

и уже недостоин называться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим:

принесите лучшую одежду и оденьте его,

и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;

и приведите откормленного теленка, и заколите;

станем есть и веселиться!

ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Евангелие от Луки, глава 15, стих 20 – 24

Старая штора течет, стекает тяжелым расплавленным чугуном на подоконник, сбирается на нем в мертвый ком. Вторая занавесь, рядом, обреченно падает на пол. Обе занавеси не из шерсти, нет: из иной материи. Жизнь дошла до той черты, где вещное становится незримым, а легчайшее – весящим столь же неподъемно, как жидкий металл. Говорят, булавочная головка звезды в небе, до нее не долетишь никогда, весит столь же тяжело, как сердце. Как больное сердце. А бьется все: и кровь в ушах, и сердце в убитом на бойне быке, еще стучит, торкается: тук, тук, – когда электродом в мокрый нос зверю ткнут. Тяжести предела нет. Все тяжелее и тяжелее. Все туже смыкается кольцо. Какое кольцо? Хорошо бы живых рук. Да умерла любовь. Тяжела была, а скончалась – и легче легкого, блаженней блаженного кажутся отсюда, издали, ее выкрашенные красной соленой кровью крылья.

Старый вор Матвей горбился в кресле у окна. Обивку кресла всю, сплошь, исцарапали кошки. Кошек у Матвея две, и они драгоценной породы, восточные, черти, то ли из Каира котят привезли, а то ли из Бомбея. Забыл. На самом деле не вор он никакой, это он сам себя так называл: всю жизнь хотел быть вором и ходить по тонкому и страшному лезвию жизни, а стал врачом, и хорошим врачом: к нему на прием все всегда мечтали попасть, из дальних краев в больницу к нему народ живыми ручьями стекался, руку его, склонясь, ловили и целовали ему руку, как священнику, толкались, толпились, у кабинета его ругались – кто быстрей на осмотр к Матвею попадет. А он выходил, в былые годы бодрый, крепенький, военная выправка, окончил в свое время военную медицинскую академию, и даже на войну попал, на целых три года, в далекие горы, где песок пустынь забивает глотку при сильном ветре, сколы гор блестят больно, хрустальные, и стреляют густо, пьяно, и чаще – попадают, и он, хирург военного госпиталя, загадал тогда: пуля в меня – попрошу вынести на воздух, под небо, буду в небо смотреть и прямо туда улетать. Сам смеялся над собой. Он превосходно знал: никакого неба нет, и души нет, есть только проклятое тело, и, когда его режут, пробивают пулями и осколками, оно отказывается служить тебе, и ты просто перестаешь существовать. Так все просто.

Матвей не верил в Бога. А может, верил, он сам не знал. С годами ему стало казаться, что да, Бог есть. Но эти мысли не приносили умиротворения. В больнице он дошел по лестнице доверху, на самый высокий этаж – отдуваясь, шепотом ругаясь, а людям улыбаясь: стал врачом-царем, врачом-владыкой, и все его уважали, и все почитали, и люди из деревень, встречая его в коридоре, кланялись ему в пояс: дохтур наш ты знаменитый, спаситель! Матвей снисходительно похлопывал больного старика по плечу: сиди, сиди, тебе сперва надо обследовать то, потом сё, а потом я анализы погляжу, а потом решать будем, что делать с тобой. «Исделайте со мной чё-нить, дохтур, дорогой!» Мужики словно бы выползали из времени, что умерло давно, о таком времени только в книжках дети читают – раскосые, морщинистые, щеки как хлеб ржаной, зачерствелый, бельмастые радужки, белые, инистые иглы бровей, бородки – сивые мочалки, и моргают часто, и пиджачки нелепые, и мокрые растроганные, всклень налитые надеждой глаза кулаками вытирают.

Больные. Боль. Больница. Он сам испытывал в жизни боль, но он не верил, когда от боли кричали люди и корчились, и простыню грызли, и кулаки прокусывали. Он сдвигал брови: ну что, потерпеть не можете, слабодушные?! – да, он считал такие вопли малодушием, истерикой. Человек создан так, знал он давно, из курса психологии, что он себе попускает все. Он себя жалеет. А жалеть не надо. Нельзя.

Чугунная штора застывала. Он вытянул вперед руку. Толкнул занавесь кулаком. Будто боксировал с жалкой тканью. Жизнь дрогнула. Жизнь подалась под кулаком и поплыла, и закачалась, и заструилась вниз. Теперь обе шторы висели строго и тоскливо, закрывая от него окно с немытыми стеклами, за тусклой стеклянной пленкой шелестела и вспыхивала чужая ненужная жизнь, ночная, перламутровая; далеко, меж домами, тусклым серым, гладко обточенным гранитом просвечивал каток; фонари горели мрачными кошачьими топазами, рекламы рассыпали по сугробам крупные турмалины. О, белая парча. Опять тебя земля напялила. И не надоест земле, старой шлюхе, обряжаться в эти холодные, никчемные одежды. Зимние гиматии все равно растают. Истлеют под солнцем. Еще нескоро. Еще поскрипит время, издаст и хрипы, и крики. От боли будет кричать; а он назначит ему обезболивающие уколы. Как все просто!

Он прикрыл глаза. Тяжелые красные веки наползли на радужки, на зрачки. Лицо, с толстым мясистым носом, в смешных дырках пор, чуть подрагивало. Седые брови кустились. И брови дергались; возможно, это уже начинался старческий тик, он не знал. Остановил подергивания усилием воли. А глазные яблоки дергаются? Может, это нистагм? Последствия недавнего церебрального криза? Ах, ты знаешь, Матвей, на самом-то деле ничего не лечится; врач только делает вид, что он лечит больного. Все умрут, и больные и врачи, ты же это лучше всех знаешь. Что же ты так беспокоишься? Или жить тебе охота, жить?

Чуть наклонился вперед, кресло под ним позорно и пошло скрипнуло, рукою отогнул занавеску – и старым хмурым, бровастым сычом, ледяными, морозными зрачками, уставился в ночной мир за грязным окном.

Мир его настораживал. Мир был ему – враг.

Более того: мир был ему – рассеянный жиряга, тупой зевака, и его надо было обчистить, искусно обокрасть; да пороху не хватало в пороховницах.

Слишком хорошо, правильно он был воспитан, чтобы замахнуться на мир и надуть его, нагло обмануть; он боялся обидеть мир, причинить ему боль.

Больным он не боялся причинять боль – это была его работа.

Он любовался миром. Так бабенка любуется самоцветами, купленными по дешевке с грязных рук, в залапанной старой шкатулке. Полюбуется, поахает, а потом закроет шкатулку на ключ.

Мир, просматриваемый через двояковыпуклые линзы его чуть вытаращенных, как у кота-охотника, расчерченных извилистой красной травою сосудов, рассеянных, уже старческих глаз, печально переливался, будто прозрачный камень в любопытных пальцах, будто друза черного мориона, один кристалл побольше, другой поменьше, а вот кучка совсем малюсеньких – черными икринками рассыпались по золотым искрам пирита. Да, мир был драгоценностью, только напрочь измазанной всякою гадостью, гадость липла к рукам, ее вонь затемняла сознание, и даже он, врач, за жизнь привыкший к ужасам и непотребствам, отшатывался от смердящего трупа убитого времени. Убитого не им – другими людьми. Отвернуться от покойника! Не смотреть! Оглядываясь назад, он видел себя за конторкой деда; он еще очень маленький, не доставал головой до ее деревянного, как у парты, скоса, поднимал ручонки, цеплялся ногтями за гладкое дерево, хныкал: поднимите меня! поднимите! Он знал: наверху конторки чернильница, и ее надо увидеть.

Ему надо было все увидеть. И по возможности осязать. И нюхать, и гладить, и всхлипывать от восторга. Мир был слишком вещным, слишком пахучим, цветным и слепящим, и таким шершавым и острым, то и дело ребенок ранил ладони и обжигал губы. Мир был чересчур ярким и грозным, с ним невозможно было справиться в одиночку. Матвей пытался застегнуть на себе мир, как детскую рубашку в крупную клетку, с карманом, где был гладью вышит большеголовый утенок, в клюве утенок держал ромашку, у него были красные кровавые лапы и крылья, похожие на два пельменя. Матвей очень любил пельмени – их виртуозно, быстро-быстро, словно играла на арфе и перебирала туго натянутые струны, лепила тетя; Матвей вырос с тетей, а еще у него был дедушка, он вставал рано утром, в пять утра, а то и в четыре, зимою это была глухая непроглядная ночь, снега раскидывались на полмира, а дед уже стоял за конторкой, отхлебывал пылающий кофе из чашечки, меньше яичной скорлупки, и быстро, так же, как его дочь лепила пельмени на кривой, густо посыпанной мукой, чтобы тесто не липло к ладоням, разделочной доске величиною в полстола, писал в толстой общей тетрадке бесконечные, длинные, с виньетками и летящими росчерками, и, видно, очень красивые слова, потому что он то и дело останавливался, поднимал перо, отставлял руку в сторону, так отставляют пальцы с горящей сигаретой, и любовался написанным.

Он писал коричневыми чернилами, то и дело макая в чернильницу узкое стальное перо, и Матвей вздрагивал, когда острый железный клюв стучал в медное чернильное дно – брызги взлетали и капали на разводы серого мрамора, дед крякал, со звоном клал ручку на золоченые рога, пятился из-за конторки и хватался длинными змеиными, нервными пальцами за могучую, в полголовы, лысину. «Деда, ты некрасиво написал?» – тихо спрашивал Матвей и нежно трогал дедушку за локоть. Дед не стряхивал раздраженно его котенкину лапку. Улыбался внуку. «Я поправлю. Поправлюсь», – поправлял он сам себя. И сам себе смеялся.

Однажды Матвей спросил, а где же его мама. У всех есть мама, а у него нет! Дед и тетка сурово смолчали. Матвей испугался их темного, как холодная кладовка, навечного молчания и больше о таинственной маме не спрашивал.

Мать Матвея бросила его, когда ему было полгода отроду. Она ушла из дома нагло и просто – маленький Мотька спал в кроватке, мать оделась перед зеркалом, напялила на бедра теплые, с начесом, рейтузы, надела вязаную кофту, на нее свитер – на улице гулял и хищно скалил ледяные зубы дикий мороз под сорок градусов, – тщательно и туго завязала под подбородком уши заячьей штопаной шапки и на все пуговицы застегнула потертую цигейковую шубу. Она стояла перед зеркалом, восхищалась собой: в таком наряде она смахивала на рыночную торговку, а сама себе казалась девочкой Снегурочкой. Грудь выдавалась под шубенкой. Она еще кормила. И ленилась сцеживать молоко. Ее бандитский дед Мороз, с поллитрой под мышкой, ждал ее в соседней пельменной. Она поглядела на стенные часы с гирями. Гири медленно, страшно ползли вниз, к плахам паркета. Минутная кружевная стрелка лениво перемещала с цифры на цифру свое потемнелое медное, узкое тело. Женщина поглядела на дешевенькие наручные часики, сверила время: время везде было одно и то же, медленное, пошлое, надоевшее. Женщина, уходящая из дома навсегда, поглядела на своего ребенка, он спал в кроватке на спине, разбросав по подушке толстенькие ручонки и выпростав ножонку из-под одеяла. Ей захотелось на прощанье поцеловать эту голую ножку. Она подошла к колыбели, склонилась, поймала ножку и припала к ней губами. Когда она подняла голову, ее лицо было все мокрое, будто она вышла из моря, и соленая терпкая вода стекала с подбородка ей на шею и молочную тяжелую грудь.

Она пошарила в кармане шубы и вынула оттуда пустую коробку из-под дешевых сигарет. Открыла. Из коробки вытрясла на ладонь обклеенную синей бумагой спичечную коробочку. Очень осторожно отодвинула крышку. Склонив голову, неуклюже согнув шею, заглянула внутрь. В коробочке, на вате, оцепенел темный жук. Черный, а отливал красным, будто был полит густым вареньем или намазан вишневым лаком. Жук когда-то был живой, а гляделся, как роскошная, тонкой работы брошь. Он сам по себе уже превратился в брошку, – в украшение, в мертвый святой мусор, в какой обращается любое живое тело, когда переходит запретную границу между временем и пространством. Кто его умертвил? Жестокое дитя? Ученый, надменный взрослый? Никто уже об этом не знал. И женщина уже не помнила. Она захлопнула спичечную коробку и положила ее на тумбочку около детской кроватки. Жук не выползет, он умер, шептала она, уходя, закрывая за собой дверь, жук не выползет, жук не выползет, жук…

Когда явился старик, младенец еще спал. Шифоньер, откуда была украдливо вынута цигейковая шубенка, был закрыт плотно, на ключ, и ключ, как всегда, доверчиво торчал из замка – открывай не хочу. Пахло нафталином. Старик нюхом почуял, что дитя покинули, и молочная нить порвалась. Пуповина ведь тоже бывает невидимой, как все остальное: мир только притворяется видимым, на самом деле у него есть дымный, прозрачный двойник, и этот мир, колышущийся столбом золотых лучей, призрачный и легчайший, и есть настоящий, а тот, что состоит из тяжелых и грубых вещей, – лишь его слепок, его воплощенный ужас, кривое его зеркало.

Старик сел сначала на корточки перед колыбелькой, руки его вытянулись и ослабли, валялись на коленях, как вялые бельевые веревки; потом он грузно и больно сел задом на паркет, он чувствовал себя собакой, которая все понимает, а говорить не может, как человек, – и не может даже, как собака, отчаянно лаять. Он крикнул раз, другой, и правда будто взлаял, прохрипел нечто, не поддающееся ни разумению, ни объясненью, – и так, с бульканьем в горле, дергая кадыком, застыл, безучастно глядя на сопящего в кроватке ребеночка, отныне ставшего его ребенком. Кроме удравшей беспутной дочери, у старика оставалась еще одна дочь; беспутная была раскрасавица, и знала себе цену, и все зеркала гасли, когда она шла мимо них, а у мужчин увлажнялись губы и болело в паху, – а приличная и домашняя слыла уродиной, какой свет не видывал, хотя, если вдуматься, ничего особенно страшного в ней и не было – сивые, гладко зачесанные в кукиш на затылке, бесцветные волосы, будто сызмальства, впрок обзавелась сединой, малюсенькие свинячьи глазенки, с виду подслеповатые, а примечали всё, шершавые, в красных цыпках, короткопалые руки, на шее зоб величиною с куриное яйцо, когда она глотала, шея вздувалась, как у индюка, – и рябины, ох уж эти рябины, ямки по всему опухшему, в подкожных жировых горошинах, бледному лицу! Вторая дочь старика в детстве перенесла оспу и чудом осталась жива. Ее выходил отец. В школе ее задразнили: «Сито-решето!» Она безудержно плакала ночами и надумала наложить на себя руки – хотела броситься с балкона. Отец подоспел и ухватил ее за юбку, когда дочь уже переваливалась кургузым телом-шаром через крашенные масляной краской перила. Оба орали. Внизу собралась толпа. Отпоив дочку валерьянкой, обвязав ей лоб мокрым полотенцем, отец шептал: «Жизнь такая хорошая, дочка, ты знаешь, я вот в тюрьме сидел, когда ты еще не родилась, так и в тюрьме выйдешь на прогулку, а небо такое синее, аж плакать хочется! От счастья! А ведь меня в тюрьме могли расстрелять! Убить, ты понимаешь! А я – от синего неба – коровой реву! Нет, ты понимаешь?! понимаешь?!..» Дочь утыкалась лбом и изгрызенными оспой щеками в колени отца, бормотала: понимаю, я всё, всё понимаю, всё.

Эта вторая рябая дочь, придя из магазина и увидев отца, в бессильном ужасе сидящего перед спящим внуком, бросила сумки с едою, села на пол рядом с ним, крепко обняла его полной, округлой рукою, прижала его этою тяжелой, крупной рукой к себе, больно, за шею ухватив, и властно сказала: «Отец, не плачь, я Мотьке хорошей матерью буду».

И она стала Матвею хорошей матерью. Самой лучшей.

Она наряжала Матвея в простецкие тряпки, а будто бы в роскошные, сказочные, и мальчонка нелепо гляделся новогодней елкой: бархатная курточка, перешитая из бабкиной юбки, рубашонки с кружевами на обшлагах, – мальчишки во дворе хохотали над ним и тыкали в него пальцами: «Барчук!»

Она наряжала, раз в год, старику и мальцу волшебную елку, покупала ее на рынке около вокзала, гремели и выли поезда, тетка ходила по хрусткому снегу в валенках и выбирала елку, щупала черные колючие ветки, не осыпаются ли иголки, когда срублена, намедни или неделю назад, просили трешку – торговалась за рубль, привозила домой в тряском, звенящем всеми дощатыми костями трамвае, разматывала веревку и, кряхтя, ставила елку в крестовину, сама мазала позолотой сосновые шишки, сама вырезала и клеила снежинки, нацепляла на колкие еловые пальцы самоцветные человечьи кольца, мишуру и стекляшки, и Марк, голову задрав, долго глядел на красную звезду на самой верхушке: звезда топырила пять лучей и обещала такое счастливое будущее, что перед его ослепительным светом хотелось восторженно застыть в карауле оловянным солдатиком.

А отца Матвей не знал и никогда не узнал; у него было чувство, что он родился на свет безо всякого там отца, просто так, от одной матери. Думая так, он не догадывался совсем, что это в какой-то мере святотатственные мысли. Да что с ребенка возьмешь? Ребенку весь мир – одна огромная дерзость, он зажигает спичку и бросает ее в сугробы подушек, в торосы матрацев и наволочек.

И мир загорается в один миг, и горят весело и дружно его пух и его перья, его доски и его кирпичи, горят, обгорают и рассыпаются в золу, в прах, и не является больше никакой Бог, чтобы собрать этот прах и заново слепить из него нового, безгрешного человека. Никуда мы не уйдем от греха. И, если мы от него и вправду уйдем, – мы больше никогда не узнаем, что такое покаяние и прощение, и что такое слезы радости при чудесном избавлении от великого горя.

Мир горел вокруг Матвея обычно ночью. Фонари и рекламы разрезали черный плотный, как траурный драп, воздух, ветки сучили в пустоте, за гаражами задушенно кричали женские голоса, обрывались гнилой веревкой. Что-то страшное за гаражами происходило: кого-то насиловали, кого-то били, а может, и убивали. Тетка водила Матвея за руку до самого стыдного отрочества, он, уже взрослый мальчик, вырывал руку из ее потной полной руки и верещал: «Пусти, надо мной все просто ржут, они говорят, у меня уже усы растут, а я все за юбку держусь! Это ты держишь меня, ты!» Тетка вздохнула, выпустила руку приемного сына: голубь, лети! – а на другой день пошла в аптеку и купила ему изделие №2 в грязно-желтой плотной бумаге, изготовленное на Баковском республиканском заводе резиновых изделий. Матвей таращился на свой первый в жизни презерватив. «Что это?» – брезгливо спросил он тетку, уже зная, что это неприличное, гадкое, – то, о чем говорят курильщики с ножами за гаражами. «Воздушный шарик!» – зло отчеканила тетка, потом обняла Матвея толстыми, будто из пышного вкусного теста, руками, прижала к животу его всего, как голодного котенка-найденыша, и заплакала. Время отмотало еще шматок черной шерсти от плотного своего клубка, и человечий котенок уже внаглую играл с ним, катал лапой по навощенному паркету, мимо бесполезной старомодной конторки, похожей на вертикально вставший из земли гроб.

Гроб этот светился ночью. Матвей, настоящая сова, долго не мог заснуть. Он ворочался в кровати, его увеличивающееся на глазах, лезшее из детского времени вон, как тесто из тесной кастрюли, тело страшило и мучило его, он вскакивал, подбегал к окну, резко, будто срывал бинт с присохшей раны, отпахивал штору и таращился на горящий далеко внизу, за окном, темный мир. Пожар мира отражал небесные огни – земля шевелилась, вспыхивала и гасла живым зеркалом неба, далеко вверху шел смертный бой, а земля пыталась его повторить, скопировать; у нее это получалось плохо, нелепо и наивно. Звезды, планеты, Луна были живые, а земные огни, что ползли внизу, под балконом, под его налитым тоской окном, живыми только притворялись. Стеклянные фонари; трамвайные дуги; пылающий радужный неон, отравленной кровью пульсирующий в прозрачных трубках – насквозь на ночном рентгеновском снимке был виден пошлый, обманный мир, со всеми красными и синими ветвями его сосудов, с кривыми, то хрупкими, то конски-мощными, костями его скелета, с шевелящимися его потрохами, с его вспыхивающими тысячью светляков, размеренно дышащими, усеянными огнями бронхов и альвеол, бесконечно танцующими легкими: взад-вперед, взад-вперед колыхал северный ветер его продрогший, измученный город, и город становился миром, а мир превращался в огонь, огонь рассыпался, разъединялся на брызги и искры, на клетки и молекулы, корпускулы адского света, и Матвей, сквозь немытое стекло, оглядывал ночную огненную вакханалию и спрашивал себя: что будет с тобой, когда ты из человека станешь огнем? Он уже знал, что покойников сжигают в крематории. Многих соседей из их дома так сожгли: и Соньку-с-протезом, и старую Мару, и монгола Доржи, ну, Доржи сам попросил, он завещал его сжечь и пепел развеять по ветру, когда он будет умирать и входить в состояние бардо. Матвей отворачивался от окна и взглядывал на дедову конторку – тетка вздыхала: «Давно надо увезти на дачу, распилить на дрова и сжечь в печке!» – а конторка вдруг начинала светиться изнутри, дерево испускало нежное голубоватое свеченье, на сосновом скосе появлялись круглые, отчаянно, как с иконы, глядящие деревянные глаза, восстававшие из глубины забвения, – эти древесные глаза тоже начинали светиться, разгораться, приближаться, и весь деревянный столб обращался в столп, и на нем в ночи стоял дед, настоящий столпник, и безмолвно молился, скрипя железным пером, и рот его повторял за бегом пера невидимую вязь единственных, небесных слов.

Матвей слышал эти слова. Сквозь деда было всё видать – весь мир, что огнями вздрагивал за его костлявой, как у вяленой рыбы, спиной, язвя и клеймя дедово поджарое, волчье тело, знавшее тюремный голод и лагерные истязанья; огонь вспыхивал и гас – это так билось дедово сердце; огонь гас и возгорался опять, и ударял по глазам – это била светящаяся кровь в стенки аорты, и Матвей, подросток, что уже видел смерть в лицо и проклинал ее, и молча ужасался ей, – ночью, при тускло светящейся конторке, смирялся с ней. Преподобный Даниил и Симеон Дивногорец, Алипий, что стоял на столпе шестьдесят шесть лет, и Феодосий Едесский, преподобный Лазарь Галисийский и Никита Переяславский, Савва Вишерский и Лука Новый Столпник, Кирилл Туровский, коего почитают в глухих медвежьих чащобах Полесья, и преподобный Иоанн, сквозь чьи морщинистые руки утекали десятилетия и ручьями слезных молитв текли, обвивая подножье столпа! Вы все родились на свет младенцами, но, сдается, вы все сразу стали старики и молельщики. Письмена ли, слово, излетевшее изо скорбного, растерявшего все перлы-зубы, бессильного рта – все равно! Лучшая молитва – слезы. Плачь не плачь, все умрем. Дед лежал в соседней комнате. Он уже не вставал за свою любимую конторку – скрести по бумаге пером. Он скреб губой о губу, пытался выдавить слово, но не получалось ничего. Он так и умер, шевеля беззвучными губами, силясь вымолвить, донести до людей, что безучастно, зная все, окружали его, ту тайну, что узнал на самом пороге, на выходе. Он тоже уходил от Матвея, как когда-то его беспутная мать, и тоже навсегда.

Гроб заказали и правда как две капли воды схожий с его рабочей конторкой. Дед спокойно лежал в гробу, а Матвею казалось – это он лежал, а дед стоял, просто стоял, закрыв глаза, и думал о тайном, святом и счастливом. Записать эти мысли уже нельзя было никому. Рябая тетка, стоя у гроба, держала Матвея за руку, как ребенка. Как тогда, когда она вела его, великовозрастного, из школы под смешки и улюлюканье ровесников. Она смотрела на лицо мертвого отца и все сильнее сжимала руку Матвея. Слезы затекали ей в рябины.

Ночной мир знал все о смерти. И, как ни странно, он знал все о жизни, – но о такой жизни, какой не знал и вряд ли узнал бы сам Матвей: опасной, подлой, развратной, приторной, пьянящей, – преступной. Коньячный вкус преступленья уже тек у Матвея под языком. Он сосал его, как леденец из жестяной круглой коробки, эти твердые цветные леденцы тетка называла изящно и манерно: монпансье. Он примерял преступленье к себе, как новый костюм перед зеркалом – идет ли, впору ли. Он, такой воспитанный, приличный, завидовал ворам и пьяницам, вздыхал, мечтая о жизни скитальца и злодея, разбойника либо авантюриста. Они свободны, шептал он сам себе, свободны, свободны! А ты кто такой? Что ты можешь? Что ты успеешь?

Эта огненная, пыточная мысль: УСПЕТЬ! – точила его мозг и ржавчиной больно разъедала душу, а он утешал себя, обманывая: ржавчина это позолота, камни это хлеб, ненависть это любовь, и делу конец. Успеть – это не означало успеть урвать, слямзить, обокрасть, продать и заработать. Успеть это значило сделать то, к чему чувствуешь себя призванным. Открывалась дорога: учиться, работать, все как у всех. Ночами он слушал себя. К чему призван он?

Однажды случилось так, что он напился сухого вина в теплой компании и опьянел хуже, чем от водки. Люди, кто пил и гулял с ним, подхватили его под руки и повели; он не понимал, куда, зачем. Как получилось, что они все, пьяным гуртом, закатились в сумасшедший дом? Видать, кто-то из пирующих оказался врачом, и, может, тою ночью у него было назначено дежурство. Врач провел их в больницу с черного хода; они шли мимо котельной, мимо ящиков с углем, черно, адово блестевшим острыми сколами. Пьяненькие ввалились в ординаторскую, чьи-то руки подносили им стаканы с разведенным хлорным хрусталем воды спиртом, чьи-то губы смеялись. Спиритус вини, девяносто шесть градусов! Разбавили как надо, не сумлевайся, старик! Алкоголь подействовал, что удивительно, не убийственно, а лечебно. Разум прояснился. Телеса взбодрились. Говорили умно, блестяще, высокопарно, касались вечных тем и драгоценных материй. Воздух тек сквозь пальцы светлым шелком, время сыпалось на пол табачным прахом, серым, серебряным пеплом. Один друг завернулся, как в тогу, в больничную простыню. Другой стоял на четвереньках, изображая собаку, и лаял, и тихо скулил. Третий уже спал на полу, мирно подложив ладони под щеку, и щека его вздувалась и опадала, а лоб спящего пересекала таинственная сороконожка. Матвей попросил врача: «Покажи мне пациентов». Ему отчего-то стало очень нужно, важно увидать, кто же такой здесь лежит, и таковы ли эти люди, как мы, или они так отличаются от нас, что нам до них не дойти никогда, не долететь, – они живут далеко, на Марсе, на Венере, на дикой синей звезде.

И врач пошел показывать ему пациентов.

Они оба, врач и Матвей, закутались в казенные, с жуками черных расплывчатых печатей, мятые простыни. Врач усмехнулся: кто не спит, пусть думает, что мы привидения. Скользкий линолеум гололедом плыл под кривыми, слабыми от спирта ногами. Матвей то и дело хватался за никелированные спинки коек. Когда он увидал первые лица в палатах, на ночных утлых кроватях, ему стало страшно, как на войне. Он уговаривал себя: не дрейфь! это все понарошку! я выпил много, вижу сон! С койки медленно поднялась деревянная длинная жердь. Матвей спутал ее с человеком. Наверху жерди торчала маска, она синё мерцала, у маски выпучивались два глаза в форме спелых слив и синим пламенем дрожал высунутый язык между сухих потрескавшихся губ. Матвей протянул руку – маска упала с торчащей жерди на пол. Шли дальше. Лица наплывали на лица, как скользкие листья кувшинки в гнилой заводи наплывают, гонимы зацветшей волной, на вонючие золотые цветы. Разъединялись. Одиноко вспыхивали, безмолвным отчаянием сигналя: мы тут! Мы есть! Их заслоняли ветки-змеи, усыпанные сохлыми синими листьями, и Матвей поздно понимал: это – руки, запястья и локти. А листья – бессильные пальцы. Пальцы хотели жить и умоляли о жизни. Хоть немного, еще чуть-чуть.

Под сизым, лунным деревом сидела на койке парочка: мужик и баба. Зачем мужик в женской палате, непорядок, слабо и нежно подумал Матвей горящими в пламени спирта, ночными синими мозгами, – а парочка обнялась и тихо сползла с койки на пол и так сидела на полу, обнявшись. Из-за голой, без единой посудины, тумбочки выросло большое дерево, призрачно и любовно наклонилось над ними. Пошевеливало ветвями: хотело любящих обнять. Ветви валились вниз и закрывали возлюбленных большими руками. С рук свисали Божии подарки: медные апельсины, золотые лимоны, янтарные абрикосы, беличьи орехи. Шишки вспыхивали, обвернутые детской фольгой. Тихо сыпались на выскобленный нянечкой пол нуга и шоколад. Черт, но ведь не елка же, безумно подумал Матвей, празднику – рано! Мужик и баба пылко поцеловались. Потом легли рядышком на полу, и рука мужика невесомо, будто хрустальная, обнимала грудь бабы, обтянутую смирительной рубахой.

Врач и Матвей, в простынях, волочащихся по полу, шествовали из палаты в палату. Врач молчал – а что было говорить? Вдруг все палаты соединились в одну чудовищную, громадную коробку, и коробка поделилась на ровные секции, и из каждой ячейки на врача и Матвея глядело лицо – они выстраивались в ряды, вписанные в клетки, воткнутые в разграфленную черноту, и этот порядок пугал бесконечностью и глухотой. Люди кричали, Матвей видел, как разеваются рты, но он не слышал ни звука. Звук выключили, подумал он страшно, это всего лишь черный глупый телевизор. Лица в ячеях дрожали и разгорались, как рыбацкие костры в осенней ночи. Матвей протянул руку, чтобы потрогать в ящике одно лицо. Коснуться вогнутой близоруким стеклом щеки. Ему это удалось. Под рукой поплыла чужая больная щека, мокрая, вся в слезах. Матвей заплакал вместе с человеком. Это не были пьяные слезы.

Это были слезы человека, который все и сразу понял про страдание на земле.

Они прошли насквозь весь дурдом, и, чем дальше шли по черным, с блеском никеля коек, могильным палатам, тем яснее Матвей понимал: эти люди такие же, как мы. Такие, как ты! Тебе, больному, кружку к губам, зубам поднесут – или ему? Тому, с напрочь мокрым лицом? Все равно. Не понять. Не разорвать. Крепко, и не нами, сшит черный флаг жизни. А мы встаем то под алый, то под разноцветный, и белого, трусливого, сами боимся: боимся завернуться в белую простыню и взбежать в ней на больничный чердак, и выбежать на крышу, чтобы, раскинув руки, наконец-то прыгнуть в свое маленькое, вечное счастье.

А лица все мерцали мятой мусорной фольгой из чертовой картотеки, все отчаянно взрывались потусторонним светом в угольных ячеях, вытаращивали нефтяные глаза, текли смоляными липкими волосами, шевелили в неслышном вопле сожженными губами, и это все были люди, и они мыслили, и они любили. Матвей не мог протянуть обе руки, чтобы разом вытащить всех из черной картотеки, из ржавых секций железного бака. Он протягивал к ним крик. Молча он кричал им: милые! Родные! Я стану врачом! Я знаю, каждый достоин леченья. Каждый – на свете – болен. Во тьме – болен светом. Во свете – тьмой. Я вернусь домой! Я изучу лечебную науку. Я буду знать, как и куда накладывать повязку, как резать и кромсать. Жестоко, да! Я буду знать, как исцеляют жестокостью. Но сам жестоким не стану. Я добрым останусь.

Я просто стану лекарством. Я сворую самого себя – из аптеки.

Бинтом свернусь. Засверкаю скальпелем.

Матвей весь дрожал, как заяц в зубах у легавой, и протрезвевший врач снял с плеч простыню и закутал в нее хмельного Матвея, как в песцовую шубу.

Рассвело. Когда он, рьяно, зло умывшись, без мыла и полотенца, докрасна, до крови растирая шершавыми ладонями лицо, среди разбитого больными кафеля в туалете психушки, шатаясь и слепо моргая, вывалился на утреннюю улицу, он торжественно поклялся самому себе: ты станешь врачом.

Лечить. Воровать у равнодушных небес жизнь для земли.

Разве есть лучше, чище доля?

За его спиной неслышно толклись туманные фигуры. Они то выступали из мрака, то опять прятались в него, кутались во мрак, как в плащи и шубы, в длинные черные шарфы. Стояли, тянули прозрачные руки, на запястьях браслеты, в тяжелом серебре, в старом темном золоте пылают густой кровью рубины, озерной глубиной пугают гладкие кабошоны сапфиров и бериллов. Звон. Браслет с невидимой руки свалился и покатился по полу. Матвей вздрогнул, боялся обернуться. Он знал: они опять все тут. Сегодня и всегда. Женщины в чепцах с лопастями. Мужчины с перевязанными бинтами головами, и кровь сквозь бинты темными пятнами медленно выступает на висках, на затылках. Дети, и крохи, и постарше; кто доходил взрослым до пояса, кто ползал у них в ногах. Дети копошились и молчали. Одеты в разные тряпки: кто в рубище, кто в бархаты и атласы. Девочка стояла молча, сосала палец, спиною прижималась к женским бедрам, наступила ногою женщине на ногу, женщина разинула рот и крикнула от боли, но изо рта не вылетело ни звука. Только странная жемчужина покатилась на подбородок, на шею из угла рта, скользнула вниз по складкам бедного платья. Эту женщину скоро казнят. Она еще об этом не знает. Да что там казнят! – просто убьют, подстерегут в подворотне. Она будет отбиваться, напрасно. Смерть явится в виде змеиной удавки, ей перехватят горло и долго будут затягивать тонкий крепкий шнурок, пока живыми ногами она не перестанет сучить по черной наледи, по серебряной корке наста.

Девочка, в белой марлевке, подняла лицо, пристально глядела на женщину. Они не были похожи, это не была ее мать. Но Матвей спиною видел все. Он узнал и женщину, и девочку. Изумился: как же они превосходно сохранились. Усмехнулся: в земле так не сохраняются. В земле истлевают, и черви съедают гнилую плоть. А тут они живые и святые, а может, такие же грешные, как тогда, и девочка весело глядит снизу вверх, ловя глазами птичью улыбку прозрачной женщины. Женщина колышется, как занавесь. Ее обнимает тьма, и на ее место встают другие фигуры. Они выступают из тьмы, ходят сзади зеркала, водят печальные хороводы, а потом вдруг застывают, образуя живую картину; и ничем их не сдвинуть с места, они, как и занавесь, обращаются в чугун, в железо.

Печальная бабенка, лицо сморщено, нелепая шапчонка на затылок сползла, в коричневой от старости, дрожащей руке оловянный ковшик. Из того ковшика она Матвею напиться дала, он помнит. Да, давненько дело было, в незапамятные времена, когда в деревне мимохожие воры ночью разбили окно, влезли к нему в дом, привязали его проволокой к кровати, нагрели утюг и держали раскаленную лодку утюга над его голыми ступнями, и орали бешено, и били Матвея по лицу: «Где деньги?! Где деньги?!» Изо рта Матвея торчала кухонная тряпка, он не мог говорить, лишь мотал головой. Вожак вытащил тряпицу и проорал ему в ухо: «Где деньги, сволочь ты, дрянь такая?!» Матвей все равно не мог говорить – уздечка под языком порвана была; да и денег никаких у него в избе нигде не лежало, кроме мелочевки на жизнь в кармане пиджака. Тут подельник, оскалясь, поднес горячий утюг к его ногам и прислонил к левой ступне. Матвей не кричал. Он тут же потерял разум от боли. Не видел, не слышал и не чуял ничего. Мир умер. Когда мир воскрес, он чувствовал, как в губы ему тычутся чьи-то холодные, стальные губы. Железо пыталось его поцеловать, а он плевался. Вздергивал подбородок, кривил и кособочил рот. Холодное, свежее полилось в рот и за шею, железные губы стучали по зубам, и мягкий, жалостливый голосок плыл над ним, уплывал под крышу, бился о бревна сруба: «Эка тя покалечили-ти, милок, эка попытали! Ну дык пытаннай оно уж как заговореннай, щитай! Скаже спасебочки мому Воушке, дык он зачул, што у тя в избе середь ноче огонь пылат! И почул, што ты тута не с родныма, а с чужима вошкаесси! И дверю те ногою выбил, вот жа умница Воушка, бажоный мой! А у Воушки винтовочка, а Воушка мой охотник, с охотницкой грамотой, с печаттей, слава те Осподи! И спужал их, твох палачишек!» Матвей поднатужился, шире раскрыл заплывшие кровью глаза, увидел над собою это личико с кулачок, коричневое, крохотное яблочко печеное, щечки сморщились, глазки черными зернышками сыплются, – вздохнул и опять перестал быть. И второй раз очнулся уже в больнице; лысый доктор наклонялся над его обожженной ногой, менял повязку, вокруг блестел ледяной кафель перевязочной, и Матвей слабым голосом возгласил: «Я тоже врач, а вы что, врач, и сами мне перевязку делаете? не сестра? почему не сестра?» Лысый доктор вздрогнул и поднял голову, и длинно, будто фильм глядел, посмотрел на Матвея. «Вы мне тут не указ. Я врач, вы врач, а может, я грач! Лежите спокойно и молчите!» И Матвей лежал спокойно и молчал, как ему предписали.

В белой шапочке, далеко за чужими спинами, лысый доктор из сельской больнички тоже стоял тут, за креслом, и тихо поднимал вытянутый палец: внимание, осторожно, люди, будьте осторожны со своей дорогою жизнью, – но люди не слышали его, не видели строгий жест остереженья, они все, люди, все равно летели на огонь, перебегали рельсы перед неистово гудящим поездом, бросались в кипящий водопад, целовали, обливаясь слезами, заразного больного в губы, да много чего делали непослушные люди такого, что послушные люди ненавидели, боялись и не делали никогда. Выплывал из клубящихся темных, дождевых туч сгорбленный нищий, человек с площади далекого города, где Матвей был лишь один раз и не бывал там больше; на красивой площади, поросшей каменными деревьями дивных домов и унизанной яркими драгоценными фонарями, он увидел долыса выбритого нищего, сидящего близ своей шапки, разложенной на брусчатке изнанкой вверх, и положил в шапку слишком крупную для такого маленького бедняка деньгу; бедняк вздрогнул всем телом, будто его ударили током, и забормотал на незнакомом языке горячие слова, и из пылкой речи той Матвей понял, нищий его от сердца благодарит. Сам не зная почему, Матвей взял и погладил нищего по голой голове. Ощутил под рукой выступы и бугры – бритая голова побирушки под его ладонью походила на рельефный глобус. На миг он испугался; башка бедняка и правда почудилась ему чудовищно маленькой землей, с горами и долами, с океанами щек и высохшими руслами угрюмых морщин. Он отдернул руку и опасливо подумал: не болеет ли этот тип паршой или песью какой, не захвораю ли? На родину прибыл, в кожный диспансер пошел. Там ему завели анонимную карточку и тщательно осмотрели, и все соскобы взяли. Бог миловал его. Но еще долго после той поездки мерещилась ему лысая, в буграх и кочках, загорелая до красноты голова, чуть заросшая жидкой щеткой седых волос, и слышался горячий голос, что лил прямо на его сердце кипяток восторга.

Один он сидел в кресле. А за его спиною вставал из темноты его народ. Его собственный, личный народ; у каждого за плечами толпы людей, и мозг человека устроен так, что всех людей он забывает, а помнит лишь тех, кого помнить суждено. Родные! Близкие! У него, старика, они тоже были. Да вот же они, куда ж они денутся. Чада и домочадцы. Полная квартира народу, и народ гомозится, гомонит, перемещается туда-сюда, выбегает, прибегает. Не жизнь, а сумасшедший дом! Он любил, когда в доме много людей, создавалась иллюзия тепла в самые лютые морозы. А еще вся эта толпа родного народу казалась ему залогом его собственного бессмертия; вот я размножусь, вот я впущу в двери еще человека, и еще, и еще, и оделю его богато, и заведу у себя в деревне козу для детей, и своих и соседских, а может, и корову, молоком зальемся, бабу найму, за коровой ухаживать; вот я бездомному помогу и под свой кров его возьму, а вот в гости ко мне тетка с Белого моря приедет да так у меня и останется, а вот детки вырастут и семьями обрастут, а тут-то я и новый дом куплю, огромный, просторный, на всех хватит! Только мне, мне одному надо богатеть, вверх, вверх по мраморной лестнице идти!

И он шел вверх и вверх по лестнице, все вверх и вверх, и чада и домочадцы были им довольны, и хвалили его, и превозносили его, и бросались к нему, когда он с работы приходил: «Матвеюшка, тебе что под супчик подать, водочку или настоечку?.. Мотя, садись к столу! а вот она и салфеточка! салфеточку повяжи обязательно, а то рубашку жиром заляпаешь!.. Матвей Филиппыч, благодетель, устал сегодня, небось?.. Папа, папа!.. а вот я!.. а вот у меня!.. глянь, какой кораблик я сделал из щепочки!.. и он поплывет!..» Корабль уплывал, часы звенели медно и тягуче, Матвей усаживался за стол, вздергивал локтями, хватал зубастое серебро фамильной вилки, в бокал лился сок, а в рюмку – кедровая настойка, и уж несли с кухни на подносе, высоко поднимая его над теплыми ребячьими головами, дымящийся кус жареного мяса, как следует посыпанного душистым перцем, он любил изобилие пряностей в блюдах, обожал перец, гвоздичный корень и кардамон, – и поднималась в ловкой, быстрой и умелой руке врача рюмка, и веселыми, чуть блестевшими от мясной подливки губами вкусно и щедро говорился, как пелся, тост: «Да будет умножаться процветание и счастье нашей большой семьи!» – и все, вторя ему, тоже поднимали кто что, кто рюмки и стопки, кто чашки, а кто просто стучал ложкой об ложку и неистово, от радости, визжал. Какая красота! Какая вкуснота! Он любил и умел жить, и ему казалось, он любил людей. Да еще и лечил их – это значит, помогал им; и собою он был доволен, радовался сам себе и успехам своим, и спокойна была его душа о том, что будет со всеми ними.

Он любил устраивать детям елку, а уж как они любили эти благословенные дни, когда мороз трещит, как старые половицы под веселыми ногами, и все люди тащат к себе домой на плечах туго-натуго перевязанные, громадные зеленые рулоны, осторожно несут, верхушкой вниз, колючие пирамиды, – в теплых домах елки будут украшать, пусть ненадолго, да, они все умрут, но все хоть немного побудут царицами радостных, празднично хохочущих за накрытыми столами, наивно верящих в чудо людей. Дети водили вокруг елки хороводы, и Матвей шел в хороводе вместе с ними, время от времени смешно приседая, чтобы быть с малыми детьми одного роста; они, все вместе, пели песню про елку: спи, елочка, бай-бай! – и елка, дрожа малахитовыми тяжелыми ветвями, осыпая иглы и легкие стеклянные игрушки на навощенный паркет, слушала их всею собой, верхушкой и комлем, источая терпкий запах, и Матвею казалось, это пахнет одеколоном «Шипр». Елка так не хотела умирать! Дети кричали Матвею: «Папа, наша елка будет жить вечно, она царица, у нее корона!» Он кивал и смеялся, чтобы не заплакать.

А весной Матвей любил ходить с детьми смотреть ледоход – от созерцания ледохода он впадал в молчаливый восторг, а дети гомонили вокруг его колен, указывали пальцами вдаль, что-то непонятное разглядывая на медленно, страшно идущих по теченью льдинах, – однажды они увидели на льдине собаку, дети истошно закричали: надо спасать! спасать! – а Матвей беспомощно, молча глядел, как маленькая зверья жизнь уплывает вдаль по реке, воет, задирает мохнатую морду. Он клал руки детям на плечи. Идемте домой, дети, собака плавать умеет, она прыгнет в воду и до берега – доплывет!

Но день настал, а потом и еще настали плохие, злые дни – дети Матвея, что так весело и долгожданно рождались, умирали один за другим. Его жена сильно плакала, и он не мог ее утешить. Матвей заказывал маленькие гробики в лучшей конторе ритуальных услуг, их, по его приказу, обивали лучшей тканью: белым как лилия атласом, царской красной, с золотыми разводами, парчой, – но это не спасало душу от ночных стонов, от скрежета зубовного. Матвей изо всей силы прижимал к себе худое, поджарое, как у южной кобылицы, тело жены и с ужасом думал: вот тело, и я его люблю, я в него вхожу и сочетаю его со своим телом, а где же душа? Он покрывал поцелуями зареванное, мокрое лицо жены и искал губами душу – а души не было. Сердце, вот оно, оно еще билось под его ладонью, под ее левой грудью; с сердцем вроде бы все было в порядке, на месте оно трепыхалось, – а вот душу было не поймать, не уследить. И он сделал вывод: души нет, есть только тело, все это чистая физиология, и только. Ожесточился. Сжимал челюсти. Оперировал теперь четко и зло, операционные сестры его боялись, помогали у стола, трясясь от страха подать не вовремя скальпель, иглу или кетгут, и однажды одна из сестер, самая бойкая, спросила Матвея: «А может, вам в мензурочку – спирта налить?» Он сперва не понял, что ему предлагают выпить. Когда дошло – испепелил сестру зрачками. Сестра сдернула стерильную маску, закрыла ладонями лицо и убежала плакать. В операционную срочно пригласили другую сестру. После операции Матвей сидел молча, недвижно, облокотившись на колени, руки его в резиновых окровавленных перчатках висели мертво, как у снятого с виселицы. Ассистент подошел к нему. В руке у ассистента мерцала мензурка. «Я разбавил примерно семьдесят на тридцать», – тихо прозвучало среди стеклянных шкафов и контейнеров со шприцами. И один мужик взял из рук у другого мужика разведенный спирт и жадно выпил. А сестры стояли поодаль гуртом, как овцы, и молча смотрели.

Тот больной, на столе, умер. Сразу после операции. В палате.

Похоронные марши день и ночь звучали под черепом Матвея, он отмахивался от жуткой музыки, как от мухи, но она жужжала в ушах весь день и всю ночь. Что ни год, умирали дети. Их уносили болезни. А еще их уносили в черных клювах черные аисты плохой судьбы. Жена родила ему шестерых, и четверо ушли во тьму один за другим. Девочка, беленькая, как белый голубь, и ручонки, как крылья, все раскидывала. По комнатам босиком носилась. Жена шила ей платья, как для царевны. Умерла от острого лейкоза. Мальчик, умница, любопытный, везде нос совал, схватился на улице за оголенный провод. Он не мог даже позвать на помощь: ток сдавил ему глотку, он только корчился и умер в диких муках. Еще один мальчишка собрал в лесу корзинку грибов, хотел порадовать мать, отца и всех домашних; пришел из лесу и сам поджарил, на огромной как стадион сковородке. И сам поел. Через двенадцать часов он уже выгибался в судорогах на больничной койке. Не спасли. Еще одну девочку сбила машина. Матвей подал на водителя в суд. Он выиграл дело. Но ребенка было не вернуть.

Оставались двое детей: и оба мальчики.

Из этих двух тот, что был старше на год, по лету утонул в реке. На спор с другом решил широкую реку переплыть. Лето было раннее, паводок еще не сошел. Холодная вода. Разделся до трусов, ежился на ветру. Вступил в быструю воду. Друг плыл рядом в лодке, наблюдал, как то поднимается, то скрывается под водой круглая, под ноль стриженая голова. Судорогой скрутило ногу. Еще боролся, всплывал, дергал руками. Захлебнулся. Друг оцепенело сидел в лодке, не прыгнул спасать. Он видел, как пловец безумной рыбой разевал рот, и сквозь прозрачную водную толщу следил, как долго, вздрагивая и переворачиваясь, еще живое тело уходило под воду, в глубину, во мрак.

Мрак. Вот он, за спиной. Вон там, там, за плечами его, все они, любимые. Оставался еще один сын, последний. Они с женой тряслись над ним. Сюда нельзя, Марк, туда нельзя! Здесь не ходи, опасно! Тут плохо тебе будет, туда не надо! Ты ходишь на каток, играешь в хоккей, не надо, брось, вдруг шайба полетит тебе в лицо, разобьет черепную кость! Ты ловишь бабочек сачком по холмам и оврагам, не надо, ты наступишь в овраге на ядовитую змею! Они всячески пытались сделать жизнь парня удобной, гладкой, сладкой, бестревожной. Они не приучали его работать – отец махал рукой: «Пусть живет, наслаждается! сам заработаю! еще наработается!» Матвей совал сыну деньги: на вот, возьми, на что тебе нужно? на это, и вот еще на то? на, на, держи! Сын рос наглым и веселым. Модно одевался. Отец сам покупал ему одежду в лучших бутиках. Сын просил машину, Матвей отчаянно тряс головой: «Ты разобьешься!» Сын кричал: «Так я же достану денег и без тебя, скупердяй!» С дружками он ограбил заштатный, на окраине города, магазин. Дружков быстро вычислили и арестовали. Сына не тронули: Матвей дорого заплатил за него. Последний! Единственный. Он будет жить!

И был день. Золотом светились деревья. Грязь плыла под ногами. Промозглой осенью его последний сын исчез из дома. Ему было всего шестнадцать лет. Вместе с ним исчезли его паспорт, брильянты матери, оправленные в золото и в серебро, из старой шкатулки на родовом шкафу, и все деньги из бумажника Матвея.

«Вор, вор, – шептал Матвей бессмысленно, – вор, вор, куда теперь? Что теперь? Вор…» Сын из домашнего модного мальчика нежданно стал вором и беглецом, и все чаще Матвей приказывал ассистенту: налей немножко в мензурочку, тяпну, что-то руки дрожат. Он заливал в себя спирт – руки дрожать переставали.

Но в пьяницу пока не обратился: крепился, держался на обрыве, а внизу дышала пропасть подлинного безумия.

Жена недолго прожила после бегства сына: она угасала быстро, так горит церковная свечка, нежно и торопливо, то и дело вспыхивая, и крючится черный фитиль, и ползет вниз, на медь подсвечника, тускло-золотистый, дынного цвета воск, и быстро застывает, прежде горячий, становясь желтым мрамором, – слезным памятником. Матвей поставил жене памятник из светящегося золотистого карельского мрамора. Он все чаще думал о том, что душа есть, но он не мог понять, где же она, паскуда, прячется. И она ли вызывает на глазах стыдные для мужчины слезы, и слезы вскипают, а потом остывает кипяток, и остывает земля, и стынут бесполезные надгробья и гладкие как лед мраморные плиты на далеком кладбище. Дети и жена были похоронены рядом – для всех он щедро купил землю, в одной могиле их схоронить не смог.

Ряд могилок, кресты в ряд, в солдатский ряд памятники. У каждого свой. Вот, жизнь земная оканчивается в земле, и родня возводит каменные суровые квадраты и круги, чтобы помнить! А что – помнить? Разве этот мрамор – живые руки и губы?

Они за спиной. Ты слышишь, Матвей, они у тебя за спиной.

Фигуры перемещались, меняли очертанья, меняли позы – стоящие сгибались, лежащие поднимались, кто садился на корточки и закрывал ладонью глаза, кто тихо шаркал прочь, поворачиваясь горько молчащей, сутулой спиной, и свисали с плеч лохмотья, и не мог он ничего теперь поправить, не мог им вместо изношенной хорошую одежду купить, не в собачью миску, а на фарфоровую сервизную тарелку изысканной еды положить. Тебе что, тетя Кира? Креветки под майонезом? А тебе что, Витюша, милый? Курочку, жаренную в сухарях, с чесночком? Ешь, ешь скорей, ты на реке замерз, в реке ой холодная вода! У тебя кожа… в гусиных пупырышках… ешь, сейчас согреешься, быстро…

Фигуры плыли и уплывали, и вдруг опять возникали, прибой тьмы выбрасывал их на берег света, и спина Матвея опять становилась зрячей. Он видел все. Нежным золотом отсвечивали щеки. Крупными кабошонами тускло, солёно блестели глаза. Пальцы были серебряны и остры, острее ножей. Сквозь лохмотья и отрепья просвечивала опаловая белизна мягкой живой кожи: колени, локти, груди. Это все были его сокровища, и он мог их рассматривать и осязать, даже не оборачиваясь к ним. Живые! Они все живые, и опять надвигаются. С закрытыми глазами, в кресле, он спиною, старыми лопатками, вздрагивающими под давно не стиранной рубахой, пытался разглядеть, восчувствовать, кто сегодня с ним, что нынче хотят от него его чада и домочадцы, его грустная молчаливая жена и его скромные, воспитанные дети, что жмутся к ногам взрослых, переступают с ноги на ногу, стискивают перед собою крошечные стрекозиные ручки. Его богатство! А может… Он боялся подумать об этом и все-таки думал. Мысль летела вперед его желанья. Может, это все лишь призраки, и он, как и был, – одинокий?

Вор, вор, я вор, бормотал он себе под нос, жизнь бы своровать, да не хватит ума. Смерть своровать? – а тут силы не хватит. Мужества. Он, врач, видал в своей работе и самоубийц; их привозили разнообразных, кого со странгуляционной полосой вокруг шеи, удавленников, значит, кого разбитого в лепешку – сигали вниз из окон, с балконов, – кого с водою в легких, несчастных утопленников; привозили, сгружали в приемном покое тяжелыми бревнами, кричали ему, хватали его за полы халата: «Доктор, спасите! доктор, а может, он еще живой! доктор, глядите, она же еще дышит!» – тогда он брал мертвеца за руку и делал вид, что щупает пульс, сдвигал сурово брови, потом мертво глядел на дрожащую родню и изрекал, последний судия: «Кончено. В морг». Он пережил всех своих, и он не хотел вслед за ними. Чем плотнее его обступала смерть, тем неистовее он жаждал жить. Он только никому, кроме себя, в этом не признавался.

Хоть он и стар был уже, настолько стар, что стал уже путать времена, и частенько ему казалось – за окном на ветру мотаются красные флаги, и шелково, подхалимски переливаются под тусклым масленым шаром холодного солнца, – однако он еще работал, правда, оперировал все реже, и все чаще консультировал, и все толще становились плюсовые стекла в его старых очках, – дужки отвалились, и он приделал к оправе резинку и так, на позорной потешной резинке, вздевал совиные мутные очки себе на потную переносицу. Старый, а с работы не гонят. И на том спасибо.

Каждое утро надо было встать и привести себя в порядок. В порядок себя приводить становилось все труднее. Труд – принять душ и крепко растереться жестким полотенцем. Труд – вскипятить чайник и пожарить яичницу. Труд, и ужасный, – одеться. Он не умел и не любил одеваться. Он с одеждой мирился. Когда была жива жена, она его одевала, любовно и заботливо. Она даже мыла его в душе; он садился в ванне на корточки, и она окатывала водою его лысеющую голову и размазывала по ней горсть шампуня. А потом терла мочалкой. Вздыхала: «Мотя, ты у меня такой красивый!» Не видела его обвисшего живота, высыхающих ног, лысины. Она любила его.

Жена, ты ушла. Далеко, отсюда не видно. Он шел в больницу и шевелил губами беззвучно: я вор, я вор. Вот я своровал у времени еще одну ночь. И сейчас сворую еще один день. День был и правда драгоценный: он сиял во всю ширь неба грязными стеклами больничного вестибюля, скалился беззубой улыбочкой больничной гардеробщицы. Здрасте, Матвей Филиппыч! Он сухо кивал старухе. В здании пять этажей, а лифта нет. Что ж, это полезно, ноги пусть ходят по ступеням. Ножки, шевелитесь. Он поднимался на второй этаж и уже задыхался, будто тонул, а подходя к четвертому, к своей хирургии, пыхтел как паровоз.

Беспощадный дневной свет заливал ночные, сонные лица. Больные лежали, вставали, ходили, и все как во сне. Они ничего не хотели, и они хотели всего. Они хотели, чтобы он сказал им, как правильно своровать здоровье. Украсть: с богато накрытого, с винами и заморскими фруктами, стола, из ящика старого, с тараканами, нафталинного шкафа. Струились вниз простыни. Горбилась чья-то спина под пятнистым халатом. Пояс развязывался, халат падал на вымытый с хлоркой пол, и ночная рубаха лилась кислым молоком, и в ее вырезе обнажалась коричневая, горелая плоть – высох пирог, зубом не укусишь, зуб сломаешь. Кожа да кости. Всех в землю положат! Матвей подходил к больной, клал свои ловкие, воровские руки ей на плечи. Лягте! Я вас осмотрю. Старуха послушно ложилась. Панцирная сетка лязгала. Матвей вел кончиками пальцев по лбу, по ключицам, бабка, кряхтя, трудно переворачивалась на живот, он мял жесткий хребет, и под его пальцами звенели ксилофоном и уплывали прочь легкие деревянные позвонки. Доктор, что у меня? Только не врите мне! Он беззастенчиво врал больной: дела на поправку! Выходя из палаты после обхода, кивал медсестре и бросал на ходу: эта бабуля, у окна, умрет завтра вечером. А у нее есть родня, деловито спрашивала сестра, поправляя на лбу белую шапочку и кокетливо глядясь в Матвея, как в зеркало в коридоре. Нет никого, одна она. Сразу куда надо везите.

Эти люди, они блуждали вокруг. Обступали его. Больница уже была не больница, а его странный странноприимный дом, его бедняцкая гостиница, где накладывали холодной каши в казенную тарелку, а по палатам носили в клетке волнистого попугая, чтобы он почирикал людям их глупые, людские слова, и они на миг забыли о своих страданьях. Птица в клетке! Они все тоже сидели в клетке. Только не вылететь уже из нее. Падают простыни на пол, их подхватывают и заворачиваются в них. И так стоят, в белых, в желтых тогах. Счастливы те, кому выдали цветное белье, розы, маки по подолу. Волнистый попугайчик картавит, скрежещет по-человечьи. Кривой клюв щелкает, раскрывается и закрывается. Да он не живой, а заводной! Игрушка! Попугая обступают люди в античных тогах, птица косит хитрым блестящим глазом, синим с золотым ободком, и хитро думает про людей: я настоящая, а вы все игрушки.

Люди перемещались по палатам и коридорам, шастали в отхожее место, несли в дрожащих руках грязные тарелки на кухню; и люди лежали, и лежачих было больше, чем ходячих. Лежачих надлежало жалеть больше, но внутри Матвея не осталось жалости. Подходя к очередной койке, он хватал все с ходу цепкими глазами: возраст, кость срастется плохо. Щитовидка, грубый шов, белые губы, голос низкий и хриплый, началась микседема, лишку правой доли оттяпали. Откидывал простыню. Отлеплял от живота пластырь. Удаляли аппендикс, а шов разошелся! И температура, и сколько? Под сорок? На стол, у больного перитонит, начинается сепсис! Не углядели! В хирургии много чего можно не углядеть; если с ножом лезешь внутрь человека, ты разрезаешь в нем вековые связи. Сокровище на куски кромсаешь. После склеиваешь, сшиваешь; напрасно.

Он шагал по больничному коридору тяжело, медленно. Входил в палату. Прикрывал за собой дверь. Клетка с говорящим попугаем стояла на подоконнике. Матвей садился на край койки и робко и мрачно, исподлобья, оглядывал палату. Так сундучный паук оглядывает свое ветхое богатство: тряпки, ложки, чашки, отрезы. Под сводами слепого потолка ходили слепые. Они не хотели видеть смерть. Шамкали смешными ртами. Обсуждали чью-то участь, не свою, нет. У кого мерзла голова, тот сидел на койке в вязаной шапке, и ноги кутал в одеяло. Вчера прооперировали рабочего речного порта, он упал с подъемного крана; его задранная нога торчала в туманном воздухе, белое березовое полено, прицепленное к железным стержням и подвескам. Так он будет лежать месяц, может, больше. Надо сказать близким, пусть веселые книжки ему принесут. Операцию делал другой врач, не Матвей: моложе втрое. В сыновья ему годился. Иногда больные в полутьме оборачивались к нему, и он дрожал: у них были странные лица его умерших сыновей и дочерей.

Чуднее всего в палатах было вечером. Вечерний свет менял лица и фигуры. Люди из больных становились царями, слугами, насекомыми. Гранитными, бронзовыми памятниками. Поднимали руки и так стояли, указуя путь. Зеленый маленький попугай вылетал из клетки и садился памятникам на плечи, на затылок. Молчал; нечего было сказать. Когда в окне, за грязным стеклом, появлялась первая морозная звезда, попугай смятенно хрипел: «Яша хар-роший! Яша хар-роший!» Все ему верили. Этот сумасшедший старый врач, зачем он к нам заглядывает? Он стоит в дверях, не заходит. Наблюдает. Какой врач, что ты мелешь? Нет никакого врача! Есть только эта, вот эта палата. Этот кусок жизни, и он ржаной. Погрызи его еще слабыми челюстями, пососи. Очень ведь вкусно. Вкуснее не бывает. Я ничего вкуснее не едал. И я тоже. И я.

Фигуры смещались, наплывали друг на друга. Заслоняли друг друга. Из трех делалась одна. Два глаза из-под круглого черепа, обтянутого вязаной шапкой, смотрели на Матвея, и он знал, тут не два глаза, а шесть. Сам воздух обращался в зрение. Плыл и выгибался крупной, круглой толстой линзой. Палата страдала дальнозоркостью. Больные глубоко вдыхали вечерний воздух – из открытой настежь стеклянной двери, из хлорного коридора, втекал в ноздри грубый запах кухни: вчерашние пирожки с капустой, нынешняя рисовая каша, горелый завтрашний омлет. Фигура в светлой, светящейся простыне подходила к окну. За окном угасал свет. Взамен наружного света свет теперь шел от мятой простыни, от плеч, укутанных в парчу и виссон. Царь, прокляни меня! Или благослови меня! Сгибались спины. Стукались об пол колени. Сильно, терпко пахло хлоркой. Глаза Матвея плавали под кустистыми, страшными бровями. Он наблюдал, как жизнь плотней запахивает тогу на груди. Как волочит за собою парчовый, жалкий подол. Его изорвала когтями эта полоумная птица! Скорей, скорей ее обратно в клетку!

А чуть позже в темной палате зажигались свечи, и больше сюда уже никто не входил и отсюда не выходил – люди застывали торосами над ледяною гладью постелей, и даже говорить они уставали, а этот доктор, чудик, он ушел или нет еще, да давно уж ушел, а он что, дежурный, а какая разница, если с кем плохо, он в ординаторской на кушетке спит. И без одеяла? Ну что ты, дурачок, с одеялом, конечно. И с подушкой. Как же без подушки. Спи-усни, угомон тебя возьми!

А нынче все эти больные, эти немощные цари и холопы вдруг пришли сюда, в его квартиру, смешались с его прозрачной, незримой роднею, и он теперь не мог достоверно различить, где родня, а где чужаки. Пытался рассмотреть их всех затылком. Мороз подирал по коже ссутуленной спины. Потные, скользкие ноздри раздувались. И легкие раскрывались, разлетались двумя парчовыми, ало-золотыми лоскутами. Когда он дышал, молчал, лежал, ел или шел, он анализировал свою хитрую физиологию: вот жидкость втекает в пищевод, вот суставы сгибаются и разгибаются, создавая иллюзию движения. Фокусы, усмехался он над собой, всюду фокусы! Нам только кажется, что мы живем. Ведь на самом деле мы не живем. А может, только вспоминаем о жизни!

Шорох шагов, шарканье подошв по полу; солдатские сапоги, стариковские тапки. Босые ноги бегут по сухой, как кость, половице беззвучно. Не девочка, бабочка: дрожит крыльями, они в золотой пыльце, перебирает лапками. Тонкое брюшка обсыпано серебристой, мелкого помола мукой. Сахарной пудрой. Печальная старуха склонила голову. На ее костлявых плечах дырявая простыня. Она пытается закутаться в нее, как в пушистую шубу. Шуба истлела. Осталась больничная бязь, вся в казенных черных печатях. А, да это же его покойная жена! А почему она старуха? Она же молодая! Такая поджарая, горячая степная кобылица! И играет под ним. И он на ней скачет, скачет вперед, все вперед и вперед, по голой и мертвой степи. Огненный шелк, раскаленные ребра. Это все тоже обман. Где кобылица? В земле. В длинном странном ящике, сколоченном из сырых, плохо струганных досок.

Люди молчат за его спиной. Ходят тихо. Мерцают глазами, руками. Тускло гаснут одежды. Горят пальцы, как свечи. Может, он во храме? Он туда не ходил. Он был всегда атеист, сначала красный галстук, потом комсомольский значок, застылая капля красной блестящей смолы; потом уличное дежурство, дружины, красная повязка на рукаве; потом подбивали вступить в партию, а он толком не знал, что такое партия, хотя во всех газетах хором гремели ей славу, но он ее боялся, как боятся змеи в песках или волка в зимнем лесу; и он отказался, и на него в больнице косились, шептались о нем в столовой и в курилках, а потом о партии забыли: Родина лопнула по швам. Ее сшивали новыми стальными иглами и новыми суровыми нитями, и он, уже бывалый хирург, наблюдал, как на Красной площади народ танцует бешеные танцы, как новым умалишенным танцем, хороводом, парами, вприсядку люди обреченно обнимают всю страну, больную, ослепшую, и дрожащими руками она ползает вокруг и впереди себя, осязает путь, – и не нашарит.

Пояс старого красного, длинного халата развязался. Он завязывал его, и руки тряслись. Кошка черною худой лапой трогала красную кисть.

Нет, это не храм. Это дом. Его дом. И нет страха. Или есть страх? А перед чем страх? Перед этим пресловутым переходом? Переход. Он прошептал его латинское название: репагулюм. Какой, к чертям, переход! Латиняне имели в виду преграду. Забор, короче! И он подойдет к забору. Может, очень скоро. Уже пора ему. И скажет: ну вот, дурак репагулюм, давай-ка и я через тебя перейду. А может, тебя просто повалить, забор треклятый? Уронить, разрушить? Пнуть тебя как следует – и станцевать на твоих деревянных костях?

Храм. Дом. Тьма. Люди за спиной. Они ходят за спиной. Время идет по земле мерными и тяжкими стопами. Матвей страшился обернуться. Он трусил увидать время в лицо. Закрывал глаза. Сильнее горбил спину. Он думал: время, у тебя слишком яркие глаза, горящие, острые, они проткнут меня насквозь. А я еще пожить хочу!

Сидел в кресле с закрытыми глазами. Затылок ощущал чужие дыханья. Когда-то они были родными. Вскочить, замахать руками! Отогнать назойливых мух. Призраки, родные и любимые, прочь! Вон отсюда, кыш, кыш! Холодно, насмешливо думал о себе: это работа психики, идет распад тканей, нейроны теряют силу, артерии мозга склерозируются, и делу конец.

Возник звук. Дверь открывалась. Входная? В комнату? Затаил дыхание. Губы стали холодными, а лоб мокрым. Вошли? Открыли замок отмычками?

Шаги. Медленные, осторожные. Они раздавались еще далеко.

Может, в прошлой жизни.

Я брежу, подумал Матвей, мне снится сон, и надо быстрей проснуться.

Шаги из прихожей переместились в комнату, где он сидел в кресле у окна.

Надо встать, думал Матвей беспомощно, обязательно встать!

Ноги ослабли, хилые макаронины. Он продолжал сидеть и думать о том, как он встает.

Во весь рост. И оскаливается страшно.

Важно сделать страшную маску, неподвижную, и ею, дикой, подземной, напугать бандита!

Кошка тихо, хрипло мяукнула.

Он вспомнил бандюков, что прижигали ему ступни утюгом. Он уже это все пережил; зачем Бог опять показывает это ему? Одну и ту же чёртову картинку? Ты забыл, Бог, я это затвердил уже, выучил наизусть. Сейчас отбарабаню без запинки.

Люди за его спиной потемнели лицами и засветились глазами. Лица сожрала тьма, а глаза разгорелись ярче, бешеней. Они стали сбиваться в кучу. Прижиматься боками, плечами друг к другу. Они словно мерзли и хотели согреться. Как в нетопленой палате, в выстывшей больнице зимней ночью.

Люди пожирали его сутулую спину и лысый затылок голодными, горящими глазами.

Он понял, почувствовал: люди хотели пищи, и ему надо было их – самим собой – накормить.

А он себя жалел, не давал кромсать никаким ножам.

Ах ты, хирург, сам-то режешь налево-направо. Сам… кромсаешь…

Шаги ближе. Ближе. Он зажмурился. Жмурься сильнее! Еще сильней! Сейчас из-под прижмуренных век полетят искры боли, и ты займешься пламенем и проснешься!

Шаги стихли.

Тот, кто стоял за его спиной, рядом с его мертвецами, молчал.

Было слышно только его дыхание: хриплое, медленное, редкое.

Хрипы звучали громче, когда он вдыхал, у него булькало в груди. Выдыхал человек через заложенный нос, носом свистел, как чайник. Смешно и страшно.

И запах. Этот никогда не чуемый им запах.

Гадкая, рвотная смесь пота, мочи, моченого хлеба, водки, опилок, соленой рыбы, дерьма, дёрна, земли. И немного, чуть, горелой сдобной корки и яблочной гнили.

Еще чем-то пахло.

Таким, что из него вытекли, будто быстро и крепко выжали его, быстрые, стыдные слезы.

Матвей медленно, со скрипом разгибая колени, поднялся из кресла. Выпрямить спину было трудно. Больно. И ни к чему. В его выгнутые лопатки, в позвоночник вонзался огонь этих чужих зрячих глаз, его обдавал этот безумный запах.

«Жаль… как жаль… надо в кармане халата дома всегда… нож таскать… а лучше пистолет… пистолета нету… где я возьму пистолет… и главное… теперь уже поздно…»

Теперь надо было только повернуться. Больше ничего.

И он повернулся.

Две черные кошки, с хвостами-крючками, безмолвно, недвижно стояли за ним. У его внезапно ослабелых, с робко согнутыми коленями, тощих ног.

Напротив него стоял лысый старый человек.

А может, долыса бритый. А может, молодой, он еще не понял.

Иглы, колючки вместо волос. Колючее лицо. Грязь на щеках. Будто плакал грязью.

Лицо человека было ему тесно. В нем он задыхался. Он глазами лез, вылезал из лица, глаза умирали на лице, проклинали все, что видели, и тут же воскресали.

Они еще могли воскресать, хотя вылезали из орбит, будто на рот лысого наступили сапогом и подошвою давят, давят, и хрустят кости и зубы.

Лохмотья на плечах. Дыры вместо куртки. Дыры вместо рубахи. Лоскуты мотаются. Вспыхивают заплаты. И опять зияют дыры, а в них светится тело, век немытое, дикое.

Не человек. Зверь. Только глаза человечьи.

Стоял он спокойно, чуть ссутулясь. Будто Матвея в зеркале отражал. В самом себе. Спокойно с виду, а внутри чуялась пружина: вот-вот вздрогнет, оттолкнется ногами от половиц и полетит. Куда? В окно вылетит? Как ангел Божий? Или чёртово помело? Слишком лысый. Гладкий до страха череп. Яйцо костяное, и разбить его рука тянется. Ни молота в руке, ни чайной позолоченной ложки. Скорлупа эта лишь чудится хрупкой. На деле она тверже железа.

Матвей обводил его глазами. Кто это? Скулы торчат. Щеки ввалились. Кожа обтягивает черепную кость. Голоден! Это грабитель. Это просто нищий! Он просто вперся к тебе пожрать. Как он открыл дверь? Ни ключей у него в руках. Ни отмычек. Ни лезвия. Плечом выдавил? Его железную, тяжелую как баржа дверь?

Матвей глаза на его ноги перевел. Ноги, Господи. Ноги. Эти ноги шли. И пришли. Дошли. Как они дошли сюда – в таких башмаках? Это же не башмаки. Это опорки. У сапог обрезали голенища изношенные, и вот то, что осталось, он истаскал вдрызг. Бродяга. Бедный.

Жалость вызвала в Матвее дрожь.

Он стал дрожать, сначала мелко, потом все крупнее, дрожь налетала судорогами и сотрясала его.

Глядел на него лысый человек, взгляда не отрывал.

Матвей дернул головой вверх и вбок, повел подбородком, пытаясь лицом от этого зрячего огня ускользнуть. Не получалось.

Запахом страшным тянуло, обнимало.

Матвей вытянул вперед руки. Будто хотел оттолкнуть бродягу.

И вдруг бродяга качнулся, сильнее пошатнулся – и, будто кто его косой хлестанул под коленями, кулем повалился на пол, к ногам сгорбленного, зверем дрожащего Матвея.

– Отец!..

Волос за волосом стали подниматься на голове Матвея; неудержимо восставали вкруг лысины жалкие волосы, это пламя над ним восставало, обнимая его темя мрачно-красным, обжигающим нимбом.

– Как… что…

Он внезапно ослеп. Веки наползли на радужки и зрачки. Принакрыли, упрятали от него видимый мир, и этого нелепого нищего на коленях, что так нагло, дико посмел к нему обратиться. «Это всего лишь насмешка. Абсурд. Ворвался сюда. Втек неведомо. Кем притворился?! Зачем?! Бандит, а нарядился жителем свалки! Боже! Я в Тебя не верю. Но Ты не дай ему надо мной… издеваться… этому… приблуде…»

Бритый бродяга стоял, как примерз к полу. Вошел и будто застыл; глаза застыли, руки заледенели. Губы не разомкнутся. Ой, нет, вот дрогнули и раздвинулись. Он скалился. Он… улыбался! Или сложил рот для крика? Для плача?

«Может, мне завопить и зарыдать первому? Опередить его? Обмануть?»

Руки протянуты вперед. Он сам шатается и вот-вот упадет. Нет опоры. И тяжести тоже нет. Оба невесомы. Это сон, и ему придет конец. Вот сейчас! Не приходит. Длится молитва. О чем безбожник молится? Дай вдохнуть воздух. Задыхаюсь. Я тону, и толща воды смыкается надо мной. Время всасывает меня в себя. Этот лысый зверь, зачем он свалился к ногам другого зверя, и оба дрожат? Дрожь слышна. Она слышна так же, как и запах. Остался только запах, а зренья нет, и боли нет, и мыслей нет. Есть еще слух. Но и он гаснет. Нищий шепчет что-то – он не слышит. Невнятный шорох доносится из чужой пересохшей глотки. Он хочет пить, Матвей, он долго шел по земле, дай ему напиться! Он замерз и изнемог. Неужели ты не дашь ему стакан воды? Не протянешь руку? Не уложишь на матраце своем, не укроешь теплым, верблюжьим одеялом своим? Матвей шел вперед, шагал, ему казалось, крупно, на самом деле он еле полз, ноги гладили половицы двумя холодными утюгами. Он стал видеть не глазами, чем-то иным. Видеть не только то, что моталось перед ним. А все сразу. Что сзади. Что за спиною этого лысого, бритого. Будто летел, висел вверху, под потолком. Свисала с занебесного потолка махровая, роскошная паутина. Лохмотья, коими был беспомощно укрыт бродяга, вдруг дрогнули, снялись с места, как лодки, что отвязали от причала, и тихо поползли вниз. Матвей испугался, что он весь сейчас обнажится, и станут видны его кровящие язвы, подсохшие струпья. Тогда надо будет его жалеть и любить, а как это сделать, если превыше любви в тебе страх поселился? Его внутренние, страшные глаза видели, как с левой ступни бродяги медленно свалился опорок, и оголилась натруженная, сбитая пятка.

Эта голая пятка ножом резанула его по сердцу. По закрытым, слепо плывущим глазам. Глаза косили из-под век, плыли вдаль, уплывали, прошивали скользкими рыбьими тельцами плотную, вязкую и прозрачную толщу, – чего: воды? времени? боли? смерти? – они еще оба живы были, и оба связаны этим чудовищным запахом: так грубо и гадко, а вместе дико и мощно пахнет жизнь, и значит, они оба еще не пережили ее, не переплыли, – не прожили, и она у них сейчас, вот теперь, одна – на двоих.

Матвей, слепой, шагнул ближе к упавшему на колени мужику с обритой головой. Красный халат падал с его плеч. Нет, красный плащ, и невидимый ангел поправлял плащ ему, опять набрасывал на дрожащую, потную спину. Матвей, преодолевая страх пустоты, пошарил в темноте руками, нашарил сначала лысую колючую башку бродяги, ощупал ее, всхлипнул, потом возложил руки ему на плечи, и плечи мужика под его крепкими, твердыми ладонями хирурга затряслись, затанцевали в рыданьи.

– Сынок мой!..

Это рот сам вылепил, за него. Он – не хотел.

Лысый-бритый нищий дернулся, будто под током. И опять застыл. Он повернул бритую башку и щекой прижимался к животу Матвея. Нежно, осторожно. Будто боялся грязной головой своей испачкать красные Матвея одежды, струи красного плаща, медленно стекающего с боков и груди. В шерстяном старом плаще зияли дыры. Они вспыхивали, как черные звезды, ткань разлезалась под руками. Нищий смиренно держал руки свои у себя на животе. Его повернутая набок голая колючая голова слабо светилась в полумраке. Свет гас в больших немытых окнах, а голая башка разгоралась, как нечищеная керосиновая лампа. Лампа такая имелась у Матвеева деда, он иногда чистил ее обшлагом рукава и потом медленно, вдумчиво зажигал ее, подвертывая фитиль, пощелкивая ногтем по выпуклому гигантскому опалу, овалу толстого стекла. Мрак завладел комнатой, а нищий все стоял на коленях, отвернув набок, как гусь, голову, и Матвей все держал ходящие ходуном слепые руки на тощих плечах, с них сползали ветхие гнилые одежонки и никак не могли сползти. Матвей не помнил, когда он брился, вчера, позавчера или неделю назад, а может, не брился уже никогда, потому что ему щеки согревала невесть откуда взявшаяся борода, он косил глазом на серебряные нити, сбегавшие с подбородка на грудь, и с ужасом думал: вот я уже и старик, – а руки глупо торчали вперед, под ладонями плыла и горела гниль чужих отрепьев, оба глазных яблока Матвея вращались под мелко дрожащими веками и вдруг стали падать, слепота на миг раздвинула шторы, и он плохо и мутно увидал – из-под алого его, изношенного плаща торчат его запястья, а они обтянуты красивой богатой тканью, он, оказывается, стоял тут в шальной сорочке, небось, из модного бутика, серебряные кружева умалишенной оторочкой бежали вокруг манжет, с виду гляделись как стальные; он даже подумал: вот, торчат мои бедные руки из железных кружев! но это же бабьи кружева, мужики такую дрянь не носят! – а серебристая парча блестела, посверкивала морозной дымкой, сизым инеем, и слепой глаз косил на торчащий деревянным мячом нищий затылок, от затылка шел призрачный свет, и Матвей думал, задыхаясь: вот, я все-таки вижу, вижу, не ослеп, спасибо Тебе, Господи.

Нищий внизу, под его дрожащими ладонями, завозился.

– Да… да… Отец!.. прости…

Слепые глаза косили и плыли вдаль и вбок. Слух умирал и возрождался. Из тьмы бежали прибоем светящиеся волны, плескали на ноги, на голую пятку бродяги. Матвей по-прежнему видел все целиком: и снизу, и сверху, и справа, и слева, и со всех сторон. И даже, вот ужас, видел то, что только будет. Испуг, и вместе радость. Так бывает! Он боялся: сейчас это все исчезнет. И бродяга пропадет. Он назвался его сыном. Что ж, спасибо ему за это. Завтра с утра надо пойти в аптеку и купить там феварин. Или реланиум. Сильные психотропные препараты пока жрать не надо. Это всегда успеется. Но психоз надо немедленно снять. Это же чистой воды психоз, Матвей Филиппыч! Ты же понимаешь, клиницист со стажем! Он все понимал, да. Но нищий в отрепьях, вздрагивающий под его руками внизу, притиснувший башку к его животу, понимал больше него. И лучше него. И выше. И чище. И, сквозь этот дурнотный, дикий запах – горячее, светлее. До слез.

– Марк?..

Мрак тесно обнял их, и во мраке они оба стояли, застыв: Матвей – в рост, бродяга – на коленях.

– Я, я…

Петлю накинули на шею Матвея, и так душили, и мокрой горечью и огнем, прожигая длинные шрамы на щеках и подбородке, выходили из него, из слепых глаз его все эти одинокие годы.

– Марк, сынок… Как же так… как…

Слух опять улетучился; он не слыхал, что испускали в темный воздух его омертвелые, соленые губы.

Мрак усилился, окна погасли, а потом опять разгорелись; в них загорелся ночной мир, и Матвей не мог достоверно понять, что там за окном – поздняя осень ли, ранняя ли ледяная весна, дрожащая ли зима, колышущая синий лунный маятник от оттепели до лютого колотуна, когда вороны и воробьи замертво падают с деревьев, обращаясь в мохнатые кусочки темного колючего льда. У времени теперь не было имени. Его можно было щипать за ягодицы, за безвольно висящую руку, за ногу, за нос, бить его кулаком в скулу и в затылок – ему было все равно. Оно прекратило течь и превратилось в бритую лунную голову бродяги. Луна брела-брела по небу долгие века и набрела наконец на Матвея. Уважила его старость. Сочинила ему напоследок глупую шутку про воскресшего сына.

Губы Матвея говорили. Задавали вопрос. Он сам не слышал, какой.

Он услышал ответ.

– Вы рано меня похоронили!

Тогда Матвей догадался, что, как он его спросил, коленопреклоненного.

Он спросил его: «Мы тебя похоронили, а ты воскрес?»

Он восстановил из мрака свою старую, подземную боль – и ужаснулся ей.

Бродяга отнял щеку от выпяченного под рубахой, огрузлого живота Матвея. Вот теперь приблуда задрал голову, лицо закинул, чуть выпятил вперед подбородок, опять раздвинул губы в беззубой ухмылке и слезными, влажными, чуть выпуклыми глазами глядел снизу вверх на Матвея. И тут Матвей признал его: рука бродяги вскинулась, и он быстро, мгновенно, будто пытался муху поймать или комара убить, ущипнул себя за нос большим и указательным пальцем. Это был жест из его детства. Милого, смешного. Родного.

Руку нищий опять положил над другую руку, смиренно, как во время церковной службы, лежащую на груди. Правую поверх левой.

«Как на исповеди, и на коленях передо мной стоит».

Матвей тихо пробормотал:

– Ну что же ты… стоишь вот так… Ты… поднимайся…

Нищий теперь смотрел не на него.

Он смотрел поверх его головы. За его плечи.

Во мрак, что клубился за его красным плащом.

А может, это красный плед, траченный молью, свисал с плеч отца.

А сын глядел на тех, кто клубился и дымился за спиною отца, во тьме.

– Батя! За тобой… люди. Я вижу их!

Матвея будто мокрым бельевым жгутом вдоль голого тела хлестнули.

«Он видит их! Значит, они все – есть!»

– Не гляди туда, – прошептал Матвей, – не рассматривай их. Мы давай лучше… помолимся за них…

Бродяга ощерился.

Мелькнули, в фонарном тусклом свете из окна, его голые десны с редкими зубами.

– Ага, боишься! Что за них молиться? А ты что, верующим стал? Да?

Матвей не снимал рук с плеч нищего.

Нищий бесстрашно смотрел в глаза Матвею.

Его ухмылистые, гадкие губы дрогнули и сморщились. Из глаз по корявому колючему лицу, нет, это не было лицо его милого Марка, это была чужая дикая рожа, и скалилась, и язык между зубов отвратно дрожал, полились мелкие быстрые капли.

– Батя! Да ты же над Богом смеялся! У нас же дома ни одной иконы! Ты же доктор! Ты же знаешь…

Матвей стоял недвижно, его сердце, мятное и холодное, напрасно билось ему в ребра.

– Что – знаю?..

– Да что просто все! – беззубо, зло, продолжая смеяться ртом, вышамкнул бродяга. – Откинешь кони – и все! И больше нет тебя! И нет никакого твоего Бога! И ничего нет! Нет и не было!

– Нет и не было, – послушно, как волнистый больничный попугай, повторил Матвей.

Он снял руки с плеч нищего. Надо бы его поднять с пола. Хватит ему на коленях стоять. Как пахнет от него! Запах опять полез Матвею в ноздри, раздирал его изнутри. Он же голоден, черт знает сколько он шел, ничего не ел, побирался, надо быстро его накормить! И напоить. Жажда! Без пищи можно долго терпеть, без воды не продержишься и трех дней. Он просунул замерзшие от ужаса руки под мышки нищему. Стал тягать его вверх, поднимать. Тащил, а нищий упирался. Всей тяжестью повисал на его жестких, жилистых руках.

– Вставай… – бормотал Матвей. – Вставай же…