Читать книгу Хоспис - Елена Крюкова - Страница 3

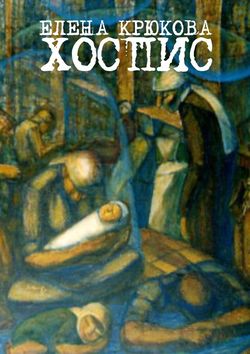

ХОСПИС

Соседи

Старуха Шапокляк

ОглавлениеОна была еще совсем не старуха. Но она всерьез собралась умирать.

Вот лавка, она попросила дворника, Пашу Ляпунова, нищего поэта, принести ей с помойки отличную, крепкую лавку, кто-то выкинул, грех не подобрать, такая чудная лавка, настоящая деревенская; она видала такие в деревнях, когда давно, еще девчонкой, ее возили по деревням отец и мать. Отец и мать! Неужели они у нее были? Нищий поэт, а нынче дворник, легко подхватил тяжелую лавку под мышку и принес в квартиру Любани. Великолепная лавка, самое то, на такой только и умирать.

Да, именно так, надо лечь на лавку и прикрыться полушубком. Полушубок у нее есть, овчинный. Ей подарил сосед, доктор. С докторского плеча шубенка-то. Да нет, не он носил: жена его покойная. Все надо делать по правилам. Жизнь, она вообще расписана по минутам. По секундам. И всякое время в ней стоит в надлежащей графе. Не дай Бог выбиться из реестра! Вот тогда ты совершишь грех. И будешь гореть в геенне огненной.

Она забыла, сколько ей на самом деле лет; чтобы стать моложе и завлечь мужчину, она меняла паспорт, за большие деньги скостила себе десять лет, она всегда выглядела моложе своего возраста, потому что была очень худа, чересчур худа, такими костлявыми были только анорексички, ну и что, мировые знаменитости тоже анорексией болеют, вон Анджелина Джоли, исхудала как щепка, и ничего, поклонникам еще как нравится. А Любаня? Идеальная фигура это вешалка, сказал один жестокий модельер. Никакой мужчина не завлекся в тощие сети, ну и ладно, все к лучшему. Одной жить удобнее; одной – вольнее. Нет, не старуха она еще! А душа? Почему же душа так яростно запросила смерти?

Душа – уверовала.

Совсем недавно душа поверила в Бога.

Душа сказала ей назидательно: гляди, Любаня, на земле все твое давно исполнено, что тебе еще тут делать? Работы у тебя нет. Еды у тебя нет. Твой рацион – чашка чая на ночь, и то без сахара. Искать работу трудно, а такие, как ты, работу просто не находят. Пока работу ищешь, ноги протянешь! Так не лучше ли лечь на лавку, накрыться полушубком, взять в руки железный крест, положить на грудь маленькую иконочку св. блаженной Ксении Петербургской, читать ей, блаженной Ксении, акафист, закрыть глаза и тихо умирать.

Любаня, живой скелет, музыке учила детей. Всю жизнь учила детей музыке. Дети попадались разные. Кто двигал по клавишам пальчиками хорошо, умело. Бойко! Любаня гладила дитя по плечику, по ловкой ручке и шептала: сам Бетховен был бы доволен. К Элизе, дружочек, к Элизе, еще разочек! Дитя послушно играло еще раз. Любаня хлопала в ладоши.

Но попадались и бестолковые детки. Они глупо таращились в ноты и гундосили: «Любовь Баскаковна, я не выучила урок. Любовь Баскаковна, а почему у вас такое страшное отчество?» Любаня брала ноты с пюпитра и шлепала нотами дитя по рукам. Дитя отдергивало руки и сморщивало нос. Оно готовилось заплакать, но не плакало.

Любаня смаргивала слезу. Она плакала сама. Она неслышно, одними губами, просила у дитяти прощенья. Обиженное музыкальное дитя не слышало ее. Вставало, сердито вылезало из-за черного, как царский паровоз, пианино, складывало ноты в черную кожаную музыкальную папку на тесемочках и шло к выходу. Влезало в сапожки, в пальтишко, завязывало у горла тесемки шапки. Дитя шагало в темную снежную ночь, и Любаня смотрела на то, как дитя идет домой по снегу, в окно со своего пятого этажа.

Так Любаня зарабатывала себе на жизнь.

Это был не всегдашний заработок. Все меньше детишек хотели учиться музыке. Времена ломались, как сухое плохое печенье из хрустальной вазы в старом буфете. Любаня подходила к зеркалу. Оттуда на нее глядели: длинный нос крючком, длинная, до бровей, седая челка, впалые щеки, тонкие, как мертвые черви, бледные губы. Вместо тела скелет. Вместо музыкальных утонченных рук грабли. А вместо жизни? Что у нее вместо жизни?

Вместо жизни теперь у нее вдали маячила смерть, а поскольку Любаня свято и светло уверовала в Бога, смерть виделась ей неведомым, блаженным чудом света.

Любаня, когда еще не была так худа и слаба, посещала бесплатные концерты. Она в любую погоду, в дождь, сутемь и слякоть, напялив резиновые, до колен, рыболовецкие сапоги покойного отца, шла через весь город в зал филармонии. Перед ней качались белые сахарные колонны и настежь распахивались тяжелые дубовые двери с золотыми ручками в виде львиных голов. Любаня вцеплялась костлявой рукой в львиную голову и тащила дверь на себя. Вытаскивала ее из воды времени, как лодку на песок. Входила. Людей тут было слишком много. Любаня боялась людей, не могла идти в их горячей каше из рук, голов и ног, и говорить с ними не могла. Стеснялась. Она стеснялась всего: своей худобы, своих рук, живых грабель. Своей неподстриженной серебряной челки. Челка прикрывала ей глаза, как шоры – глаза лошади. Она поднималась по мраморной лестнице в краснобархатный зал с алмазными мощными люстрами, огромными, как горящие корабли, и скромно садилась на самый последний ряд. И глядела затравленно.

Когда начиналась музыка, она судорожно сцепляла руки на коленях.

Будто тонула, и держалась за бревно, за ветку, за соломину; надо было спастись и рассказать об этой музыке всем живым.

Музыка поднималась из тьмы земли. Земля распахивалась, разрытая жестокими лопатами, музыку освобождали, и музыка вздымалась. Она разворачивалась в сыром, промозглом ночном городе, внутри каменной коробки, как знамя; сначала тлела сырою спичкой, потом вздувалась на ветру, как пламя. Она хватала Любаню огненными пальцами и начинала ее лепить. Музыка лепила Любаню из ничего. Из пустоты. Эта мучительная лепка неизвестно чем могла окончиться. Может быть, Любаня на последних аккордах возьмет и упадет из краснобархатного кресла на пол. И вызывай не вызывай «скорую помощь», помочь тут уже будет некому. Она превратится в музыку, а люди будут думать: в труп.

Музыка мучила и выкручивала, вынимала из нее все косточки, как из вареной курицы, а потом вдруг опахивала благостью и волей, и Любаня поднималась над креслом, над оцепенелым залом и летела, вытягиваясь горизонтально, как длинное невесомое облако, похожее на ангела с крыльями. Ангел трубил в трубу. Крылья слабо трепыхались, как у нежного птенца. Скрипки пели о счастье, а литавры били горе, и барабаны тоже. Дубовая шкура туго натянутого горя вздрагивала и гудела. Любаня напряженно ждала, когда зазвучит арфа. Арфа вызывала на ее печальном лице ясную улыбку. Арфа лечила все болезни, смахивала, как тряпкой пыль, все невзгоды. Кто выдумал на земле арфу? Ох, крепко расцеловала бы того человека Любаня!

Вечность лепетала и пела, а потом вопил дикий хор – об ужасе, о последнем дне; люди орали о невозвратном, оплакивали убитых, молились звездам. Из музыки сплеталось все, что дышало на земле и летало над нею. Дирижер останавливал музыку рукой, ронял на грудь потное сумасшедшее лицо, опускал палочку, спрыгивал с постамента и кланялся. Хор стоял строго и слитно, как одно существо с сотней голов. Оркестранты били смычками по струнам. Оркестр, деревянный дракон, распахивал пасть, и внутри пламенной пасти Любаня, открыв наконец залитые слезами глаза, видела волшебную арфу.

Она хлопала арфе, только арфе, хотя надо было хлопать сразу всей музыке. Но арфу ей было жаль, жальче всего. Как она остается в темном зале ночью, одна? Кто ее кормит, поит, закрывает теплой попоной? Все другие инструменты складывают в футляры. Лишь арфа бессонно стоит на страже. Стережет мир от войны.

Любаня выбросила свой телефон: он звонил слишком громко и рвал ей барабанные перепонки. Он своим грубым звоном унижал великую музыку. Оставшись одна, Любаня села за старенькое, как штопаный валенок, пианино и весь вечер играла трехголосные инвенции Иоганна Себастьяна Баха.

Родители музыкальных детей приходили к ней и жаловались: мы до вас не можем дозвониться! Любаня разводила руками. «А вы без звонка, без звонка. Я все время дома».

Она врала родителям и детям. Она не все время бывала дома. Утром она уходила в церковь на литургию, а вечером – на всенощное бдение или просто на часы, монотонно читаемые: стоять во храме и слушать.

Ее крестила заезжая артистка. Артистка купалась в славе, Любаня пришла на ее концерт в филармонию и с последнего ряда подслеповато глядела, как люди купаются в славе. Артистка вышла к микрофону в длинном черном платье, у нее была такая же густая челка, как у Любани, только не серебряная, а черная. И сзади, по спине, коса. На груди у нее, на широком толстом ремне, висела красивая большая гитара. Блестки на платье вспыхивали детскими снежинками. Артистка сначала читала в микрофон печальные стихи, и в зале плакали. Потом она ударила по гитарным струнам и запела. Зал встрепенулся. Пела артистка тихо, и голоса у нее не было никакого. Так, хрипела, в застолье пьяные бабы лучше поют. Однако этот тихий хрип пробирался в сердце и поселялся там. Никуда не уходил. Плакали пуще. Мелькали носовые платки и салфетки. На артистку наставляли бинокли. Ей кричали «браво», хлопали и топали от восторга ногами. Любаня протолкалась за кулисы, сквозь тучи народу с букетами роз и тюльпанов. Она, не помня себя, выкатилась прямо под ноги высокой артистке в черном платье – рядом с рослой крупной женщиной тощая Любаня выглядела как лилипутка из цирка. Артистка наклонилась к ней, как к ребенку. Любаня развела руками смущенно. Вы кто такая? А это что, допрос? я тоже музыкант! Вы поете? Нет, играю на фортепьяно! Артистка засмеялась хорошо, необидно. Взяла Любаню за руку. Ну так давайте подыграйте мне! А я спою!

Артистка встала к старенькому пианино, стоявшему возле зеркал в гримерке, со столов и тумбочек на пол падали живые цветы, голос зазвучал, забился, Любаня заиграла. Вдвоем с артисткой они дали еще один концерт: за кулисами. Людей в гримерку набилось – не продохнуть. Обмахивались сложенными газетами. Затаили дыхание. Две музыкантши музыкой говорили людям о самом тайном. О жизни и смерти. И немножко о бессмертии. Ведь всем хотелось хоть немножко бессмертия, всем.

Окончив петь, артистка замахала руками на публику и всех быстро выгнала. Они остались в гримерке одни. Две женщины, одного возраста. Любаня глядела, как из углов глаз артистки бегут морщины к вискам. Артистка широко перекрестилась. В черном платье, отраженная высокими зеркалами, она почудилась Любане боярыней Морозовой. Вас как звать-то? Любовь. Любовь, а вы крещеная? Что вы на меня так подозрительно смотрите? Что, перекреститься после концерта нельзя? Почему это, можно! Я – Бога благодарю! За все! Ну и благодарите на здоровье!

Артистка пошарила в сумочке, вынула икону, поставила ее на пюпитр пианино и встала перед пианино на колени. Стала креститься и громко, в голос, молиться. Будто плакала и причитала, как баба крестьянская. Любаня глядела и слушала. Отмолившись, женщина встала, отряхнула от пыли черное, с блестками, концертное платье и строго сказала Любане: я завтра улетаю, у меня есть время, я вас окрещу. У вас тут хороший храм Вознесения. Там отец Виктор прекрасный. Он очень добрый. Чтобы в восемь утра быть возле храма! Поняли?

Любаня кивала, не в силах слова произнесть.

Без пятнадцати восемь она стояла возле церкви Вознесения. Белая колокольня великанской снежной бабой уходила в небесный туман. Артистка появилась из тумана, шла быстро, будто она была нож, и ее бросила в снег и мглу сильная рука. Обе они вошли в храм. Отец Виктор оказался и правда добрый, его не надо было бояться. Он окунал Любанину голову в большой цинковый котел и бормотал над ней святые слова. С головы и волос Любани стекала вода, она ловила ее языком. Босиком стояла на полосатом половике. Ее растерли полотенцем, мазали ей душистым маслом руки, щеки, лоб. Подносили к губам вино в столовой ложке. Она дрожала, ей холодно было. Глотнула сладкий кагор, и в голове тихо зашумело. Потом появилась музыка; это запел священник. Он пел о древнем, незабвенном. По мокрому лицу Любани текли слезы. Она улыбалась. Артистка стояла рядом и улыбалась тоже. Подала священнику крестик на белом витом гайтане. Отец Виктор осторожно нацепил крестик на шею Любане и опять бормотал, пел, крестил и крестился. Потом настало молчание.

Артистка подошла к Любане, взяла ее за плечи и трижды поцеловала. Любаня стояла как мертвая. Она смущалась своего нового положения. Прислушивалась к себе: что изменилось во мне? Такая я, как раньше, или уже другая?

Артистка пригласила ее к себе в гостиницу. Покидала вещи в чемодан. Вынула из шкафа бутылку вина, колбасу, нарезанный батон. Сейчас не пост, вкушать мясо можно! Изопьем вина и вкусим, что Бог нам послал! На одной тарелке уместились колбаса, хлеб и остатки корейской моркови. Пили из одного стакана. Захмелели, смеялись. Артистка сыпала анекдотами. Потом поглядела на гитару: гитара валялась на кровати, как покинутая возлюбленная. Вот гитара уже в руках, и рокочут струны, и летит и вьется вокруг головы и плеч Любани красивый хриплый голос, он поет вроде бы о людях и их страстях, но это только кажется; теперь Любаня знала, о чем голос поет: о Боге.

Бог был во всем, и в этом свежем хлебе, и в темно-красном вине в гостиничном стакане, и в морозных узорах на стекле, и в гудках машин и звоне трамваев, но превыше всего Он был в музыке, и теперь-то Любаня знала, Кому она всю свою тощую, чахлую жизнь посвятила.

Они все выпили и съели, и артистка встала со стула, стояла нетвердо, шатаясь, и снова, как в церкви, троекратно расцеловала Любаню, и Любаня вздрогнула от влажного жара плывущих вдаль, певчих губ.

Она поехала в аэропорт провожать артистку. Самолетный гул застилал уши. Черное платье артистки торчало из-под заячьей короткой шубки: ей лень было переодеться. Любаня следила, как артистка, метя пол черным подолом, выходит из стеклянного куба аэропорта на летное поле. Еще немного она могла видеть ее. Потом метель и гул закрыли все. Зазвучала музыка одиночества.

Любаня прикатила из аэропорта домой. Играть на пианино она не могла. Сил не было. Легла на кровать вниз животом и так лежала. Сколько так пролежала, не помнила. В дверь звонили, стучали. Потом опять дверь молчала. Потом Любаня уснула, и ей приснилось, будто дверь сорвалась с петель, подлетела к ней и придавила ее сверху, как деревянной крышкой.

Она проснулась в поту и сообразила: это же я в гробу лежу, это крышка гроба, и я уже в земле. Ей необходимо было узнать как можно больше о смерти. Она о ней не знала ничего. И никогда о ней не думала. Ведь музыка была такой щедрой, сильной жизнью.

Она стала ходить в церковь. Не в одну. В разные храмы. В одном обедня, в другом вечерня. Ходила к ранней заутрене в Благовещенский монастырь, затемно, среди ночи. Ноги шли, похрустывали по свежему снежку. Одинокие ее следы тянулись узором из жизни временной в вечную жизнь. Так она твердила себе: я теперь верую в Бога, а Бог живет вечно, значит, я тоже вечно живу; и сама себе казалась вечнозеленой елкой с торчащими колючими ветками, и улыбалась.

Она научилась не стесняться, когда исповедуешься. Когда зажигаешь и ставишь к образам длинные золотые свечи. Ей хотелось лизнуть свечку, как леденец; воск казался ей сладким, пчелиным. Полюбила крестный ход вокруг храма и ждала Пасхи, когда совершали его, и Страстной Пятницы, в Страстной Пяток тоже шли медленным скорбным кругом по весенней распутице, охраняя ладонью от ветра робкое, смертное пламя свечи. Она приучилась молиться по маленькой книжечке-молитвослову, повесила икону под потолком, в углу, опускалась на острые колени и быстро, меленько крестилась, будто солила себя, пресную. Из-под потолка, во тьме подсвеченная снизу красной ягодой лампады, скорбно глядела на Любаню красивая Владимирская Божья Матерь.

Артистка сначала писала ей на главпочтамт, до востребования. Любаня дрожала сердцем, когда разворачивала письма. Мелкий почерк артистки перцем сыпался, обжигал. Потом письма приходить перестали. Любаня сказала себе: все, кончилась любовь.

Любовь приходит и уходит, а музыка остается.

Музыка, спаси меня, шептала она музыке, но музыка не слышала ее. Музыка слышала только сама себя. В дверь настойчиво стучали, и даже ногами. Она открывала дверь. Впускала людей, больших и маленьких. Люди ей что-то важное говорили. Нажимали на клавиши ее пианино. Пили чай из ее чашки. Выходили вон из ее двери.

Настал день, когда она перестала открыть людям дверь.

Какое чудо было остаться наедине с Богом! Теперь, на свободе, она по-настоящему, свободно и всласть, молилась Ему. Он слышал ее, и больше ничего не надо было: ни людей, ни снежного воздуха, ни еды, ни музыки. Еду покупать уже не на что было. Денег ей никто не приносил. Одежда истрепалась. Ребра выпирали сквозь тонкую рубашку. Когда закончились церковные свечи темного воска, она кухонным топориком отрубила от подоконника плашку, наколола щепы и жгла перед иконой лучину.

Масло в лампаде кончилось давно. А оно так хорошо пахло.

Жизнь прогорела, как эта лучина у иконы. Не нужно было уже ничего. Ни похвал, ни ругани, ни вражды, ни наград, и даже музыки уже было не надо. Все изжило себя, выжалось до капли. А тряпку все выжимали и выжимали; и надо было вырвать ее из чужих рук, уже давно отжатую, сухую, и бросить под ноги. Тем, кто придет ее хоронить.

Она все продумала. Лавку дворник Ляпунов приволок. Надо попросить его принести свечу; любую, елочную, хозяйственную, все равно; с лучиной отходить негоже, неприлично. Дворник думает, она сумасшедшая. И этот думает, лысый докторишка из квартиры напротив! Так на нее смотрит подозрительно, когда она в мешке мусор выносит! Сам-то он, доктор, немного не в себе. Говорят, когда-то был отличным хирургом. Да старость, зренье не то, рука не та. Хирургия, тонкая наука, тоньше музыки, вдруг что не так отрежешь больному, потом ходит несчастный всю жизнь у гибели на краю. Может, у него свечу попросить? Да откуда у него. У всех люстры, торшеры, бра. Зачем теперь людям свечи.

Она доктору про свечку заикнулась, а он юркнул к себе и быстро вынес ей овчинный старый полушубок. Нате, Любовь Баскаковна, носите! Не побрезгуйте! Это моей покойной жены полушубок. Он совсем новенький. Почти неношеный. Вам тепло будет. А то вы, извиняюсь, мусор вон голая выносите. Нет. конечно, вы не голая, вы в халате, извините меня еще раз, не то сказанул. А свечки у меня нет. Нет и нет. Но я могу вам купить. Когда к вам удобней прийти, чтобы вас не потревожить? Вы же ведь музыкой занимаетесь. Боюсь вас от музыки оторвать.

Любаня мрачно нацепила овчину на плечи. Сказала себе: больше никому не открою.

А хитрого глазка, чтобы подсмотреть, кто к ней в дверь стучит, у нее в двери просверлено не было.

Часами сидела на лавке. Привыкала к ней. Потом ложилась: примеряла лавку на себя. Как это умирают схимники? Да, с крестом в руках и иконой на груди. Так и она поступит. Еще не сегодня. Завтра.

Пришло завтра, и в дверь заколотили. Вот-вот выбьют. Пришлось открыть. Стояла, глядела: на пороге непонятная девочка с восточным узким личиком, чернявая и смуглая, личико будто закаленный в печке пирожок, вся потная, устала в дверь бабахать, в одной руке сверток, в другой пакет. Мама послала вас покормить! Меня? покормить? что я, животное? а ты кто такая? Я ваша ученица. Вы что, забыли?

Девочка потопталась, делать нечего, невежливо отодвинула Любаню узеньким плечом и втекла в квартиру, и оглядела кучи мусора в мешках по углам, и хлебные корки на столе, и обгорелую лучину возле Богородицы. Из пакета вынула кастрюлю. Раскутала сверток, как младенца. Садитесь, Любовь Баскаковна, поешьте! Я не хочу. Ну пожалуйста, ведь вы хотите! Вы же голодная! Я не голодная. Да вы просто скелет! И восстанут из гробов скелеты, и оденутся плотью. Что вы бормочете! Ну-ка давайте, быстренько!

Девочка, как взрослая, взяла Любаню под локоть и, как дитя, повела к столу, и усадила, и кормила с ложки. Любаня покорно глотала. Все напрасно, молча твердила она себе, эта жизнь на день, на два, а дальше все равно будет смерть. Так не лучше ли сразу, быстрее? Не ждать, не длить часы и дни? С восточной девочки пот лил градом. Она устала кормить учительницу музыки. Любаня слишком медленно глотала. А жевала еще медленнее. В другой раз я попрошу маму, она приготовит вам суп-пюре! Другого раза не будет, детка.

Девочка приходила ее пару раз, и все так же, кулаками и каблуками, дико стучала в Любанину дверь. Любаня открывала. И так же покорно, равнодушно ела из рук у чернявой девочки. А потом перестала открывать. Лежала и слушала оглушительный стук. И эти детские, пронзительные крики: откройте! откройте! И голос лысого доктора из квартиры напротив: а может, ее нет дома! может, ушла! И дворника тяжелый, чугунный бас: да я все время во дворе, никуда она не выходила, болезная, так там, за дверьми, и валяется! И, может быть, на полу! Силенок в ней никаких! Она же стала уже как кузнечик!

Голоса стихли. Разошлись люди. Любаня поняла: надо спешить. А как ускорить процесс? Как ускорить музыку? Проще некуда: просто быстрее играть. Живей пальцами по клавишам двигать. И темп убыстрится. Из адажио, из анданте станет престо, престиссимо.

Как ускорить темп? Ну, как?

Она взяла в одну руку стальной крест, купила его в церкви за гроши, ей сняли его с витрины, из-под стекла, с подушечки черного бархата, в другую руку маленький образок, поглядела, чей: ага, святителя Николая, ну же, чудотворец Николай, сотвори сегодня чудо, проводи Любовь к Господу. Не хочет Любаня больше есть чужой еды, вдыхать воздух земной не хочет. Слабыми членами своими шевелить не хочет. Что надо сделать перед смертью? Прощенья попросить у всех, кого она в жизни обидела. Сегодня не Прощеное воскресенье! Но это все равно.

Она, с крестом и образком в руках, встала перед смертной лавкой на колени. Богородица глядела ей в спину. Пустая, без масла, лампадная чашка красного стекла раскачивалась на сквозняке. Люди, милые! Простите меня за все, что я вам сделала. И хорошего, и плохого. Простите меня за то, что я наставляла вас, как жить, учила вас! Кого оскорбила и унизила, простите! Меня тоже обижали и унижали, значит, за дело! А вы, вы меня простите, что не протягивала вам руку, когда надо было протянуть! Не кормила вас с ложечки, беспомощных, когда надо было покормить, вот как вчера кормили вы меня! Простите, что смеялась над вами, когда надо было вас пожалеть! Что принародно отчитывала вас и стыдила вас! И что, самое страшное, вот за это особо простите меня, грешную, что ненавидела вас! Это я-то, я, Любовь! Мне такое имя дадено было, что я всех, всех должна была любить! А я – ненавидела! Простите, что гонялась за вами и ловила вас, как зверей, чтобы у себя в доме навек поселить, а вы, вы ведь – люди! Никого не изловишь насильно! Не притянешь к себе на грудь и не обнимешь, если он того не хочет! Простите, что пыталась пригрудить вас насильно, насильно прибиться, прислониться к вам! Все вы свободны! Простите, что хотела заполучить вас в свою тюрьму! А еще простите меня, грешницу великую, за то, что полжизни прожила и в Господа не верила! А вот он, Господь! Он смотрит на меня! На малую, беспомощную и грешную дочь Свою!

А еще, еще, люди мои дорогие, простите мне, что я – обманывала вас! Что выдумывала для вас то, чего не было и нет! Что врала вам в лицо! Что думала: совру – недорого возьму!

А еще… еще… простите мне… что я – у вас – воровала…

Все воровала! И яблоки из сумки! И ноты из библиотеки! И бутерброд чужой в бедной столовой! И деньги, да, однажды я деньги стащила, иду по рынку, а на прилавке кошелек лежит, так я тот кошелек схватила и побежала! Да, девчонка была, несмышленая, глупая! Ветер! Я была просто ветер! Мне так понравился тот кошелечек! Такой красивый! Бисером вышитый! Я не могла удержаться. Он и с виду красивый, и внутри, думаю, там денежек много! Отбежала подальше, щелкнула застежкой – да! точно! куча денег! тьма-тьмущая! Ну, думаю, разживусь сейчас, вот погуляю! Всего себе накуплю, потешусь! Не тут-то было. Зашла в магазинчик, около рынка, там бижутерию продавали, гребешочки, бусы, колечки-браслетки и всякую такую всячину, вынимаю я краденый кошель, а продавец так остро глядит, зрачками так и колет, и вдруг мне режет: а кошелечек-то краденый, сейчас, мол, у нас дамочка одна была, кольцо покупала, так у нее точно такое сердечко на кошельке вышито! Таким же красным бисером! Держи ее, кричит, хватай воровку! Я как понеслась из магазина вон! Бегу, только пятки сверкают! Задыхаюсь! Пот ручьями льет! А за мной дядьки дюжие бегут. Если бы поймали – так бы отделали! Страшно представить. Но они-то правы, дядьки! За воровство – бьют! И так бьют, нещадно, от души! Размахнутся – и влепят! По первое число!

А я… а я…

Простите воровку! Безвредная я была воришка. Я – без зла воровала. Без злого умысла! Просто такая уж я была молодая дура! По детству, по молодости чего только не наделаешь в жизни! Ветер ведь в голове! Не думаешь о том, что возмездие ждет. Наказанье! И не людское совсем: Божье! А когда я на себя чужую комбинашку в пионерском лагере примеряла, я разве о Божьем наказанье думала? Да ни в жизнь! Затолкала комбинашку в подушку, под наволочку, и наволочку на все пуговицы застегнула. Украла! Благополучно! Не нашли! А девчонка, соседка моя по отряду, так плакала! Эту комбинашку ей мама на день рожденья подарила. А я на ней всю смену проспала, ее украдкой домой привезла и уж так на нее любовалась. Я вообще была падкая на красоту! Меня музыке отдали учиться, так я в музыкальную школу ходила и все на брошки на кофтах учительниц заглядывалась. Волшебные брошки! Моя бы воля – все бы слямзила!

Мать меня спросила строго: откуда это белье? Я ей отвечаю: да так, подружка подарила! В лагере! А сама покраснела, голову опускаю. Мать хмыкнула, ничего больше не сказала.

Может, грех мой она знала, ну, что я на руку нечиста. Так что ж тогда, давно, в детстве моем, меня за руку не схватила? Не высекла? Ремнем меня отодрать, чтобы неповадно было! Никто не наказал, Господи… никто…

У меня память хорошая… отличная даже… я так запоминала все эти брошки блескучие, все кружевные кофты эти, рюши и воланы… запросто могла – точно такую брошку смастерить… точно такую кофтенку сшить… Я все запоминала! Всю музыку, что я играла! Что мне играли! И ту, что слышала в концертах! И ту, что по радио звучала! Все могла сыграть сама, повторить. Нота в ноту!

В музыкальном училище ходила в класс композиции. Решила сама музыку писать! Господи! Прости меня! Как я ее писала, лишь один Ты знаешь! Нет, вру, и люди тоже знали: кто нас, детей, музыку писать учил! Я услышу сонату Бетховена – и ее нотами запишу! Ну так, изменю немножко, чтобы сразу было не узнать. Или токкату Баха! Из-под моего карандаша такие токкаты текли, струились! Плыли как корабли! Просто возьму и переделаю Баха. Легко и изящно! Учитель за рояль садился, играл, что я сочинила, и смеялся. Трепал меня по щеке. Не воруй у Бетховена! Не воруй у Баха! Сама пиши, свое! Ни у кого ничего не бери взаймы! А то привыкнешь, дитя, и так-то и будешь жить!

Господи… прости… а ведь так и жила…

Где поступок стащу. Где – жест. Где буквы и слова чужие. Где масла пачку – старуха забыла на подоконнике. Где чашку кофе в кафе, прямо с подноса у официанта, пока он поднос на стол поставил и беседует с барменом. Где камертон – а как же самой мне пианино настраивать, ноту «ля» определять? настройщик отвернулся, я шасть рукой к нему в торбу и камертон из кармашка вытащила. Прямо в чехле. И денежку ему за настройку заплатила! И благодарила, и кланялась! И с собой ему пачку печенья дешевого, на мыло похожего, сунула, к чаю! А он печенье в торбу сует и хохочет: печенье что, для моряка это пыль, надо бы коньяк! И я хохочу. Авось не заметит! Подумает: где-то на улице камертон потерял!

А свою музыку я играла одна. Играла самой себе. Я не могла ее никому играть, потому что она состояла из всех на свете музык, которые я знала, любила и играла. Но зато я могла днями и ночами напролет играть ее самой себе. Лоскутное одеяло мое! Дорогое! Золотое! Изумрудное! Миленькое мое, драгоценное, серебряное, рубиновое! Музыка моя чудесная! Да разве я тебя кому отдам! Пусть ты, моя музыка, из чужих лоскутьев состоишь. Но это я тебя такою сшила! Я! Сама! Рукодельница! Лоскут такой, лоскут сякой, где плохо лежит, подобрала и пришила, что намедни услышала, то сюда и вложила, и прилепила, и присобачила, и гляди-ка, как оно все хорошо-то получается! Красиво! Красота неописуемая! Я просто сшиваю воедино, соединяю то, что мне безумно нравится, что я люблю всем сердцем, а разве сердцу запретишь любить? Разве, Господи, любовь – это кража? Разве любовью не оправдано то, что любишь? А все, кто меня осуждает, – да что такое все! Все – меня не знают! Какая я, на самом деле, хорошая! Какая я вовсе даже не воровка, не грешница никакая, а просто любящее большое сердце, оно обнимает всех и вся, оно бьется-то ради вас, люди! И ради Бога! А вы так и зырите, так и шныряете глазами, что кто у кого украл! И уличаете нас в преступленье! Меня! Меня уличаете! Господи, ведь однажды меня-то за руку и правда схватили!.. Ты – помнишь…

Записали меня в музыкальный конкурс. На нем надо было каждому композитору песню спеть, собственного сочинения. А мы всем курсом на картошку ездили. И вот у костра одна девчонка, я не знала ни имени ее, ни откуда она, спела песню. Красивую! Я никогда такой красивой песни не слышала. И я с ходу ее запомнила! С голоса! И присвоила. Нотами себе в нотную тетрадь записала! Поехали мы на конкурс. Долго ехали поездом, двое суток. Дорогу нам оплатили. В том городе ели на улицах растут, сосны, все в снегу, в инее. Привезли нас в торжественный зал. Люди нарядные, как павлины. Люстры горят ослепительно! Меня вытолкнули на сцену, петь. Я подошла к микрофону, встала на цыпочки, маленького я росточка ведь, и чисто, нота в ноту, спела ту чужую песню, у костра. Голос мой отзвучал. Жду рукоплесканий! А зал молчит. Молчит, и так грозно! Я опешила. Забоялась. Отступаю от рампы к кулисам. Я отхожу, а молчание на меня наползает! И вдруг из зала такой громкий, отчаянный голос как взовьется: да ведь это песня нашей Кати Запаловой! Катькина песня! Она ее – в концертах пела! на пластинку записала! А ты, ты – украла! Украла!

И тут что в зале началось! Все повскакали с мест. К сцене бросились! Я – удирать за кулисы. Люди на сцену взбегают, меня норовят изловить! Ну точно как зверя! Поймают, шкуру сдерут! Я забилась за шторы. Влезла на ящик от декораций и шторой от толпы закрылась. А люди орут, вопят: воровка! воровка! дрянь такая! ишь, чего натворила! и думала, никто не узнает! ну, попробуй только, высунься, тварь! Мы на тебя в суд подадим! За плагиат! За кражу эту бесстыдную, наглую! И у Катьки нашей прощения попросишь! Прилюдно! При всем честном народе!

Они внизу, подо мной, все кричат и гудят, а я наверху, на ящике этом шатком, стою. И думаю: только бы ящик не подломился! только бы не упасть! И, черт ящик тот возьми совсем! он трещит подо мной, подгибается и валится на пол. И я вместе с ним валюсь. С грохотом! И среди досок обломанных лежу. Занавес оборвала с карниза, так крепко вцепилась. Люди замолчали. Застыли. Стоят вокруг меня. Тяжело дышат. И тут вдруг голос раздался. Спокойный такой. Тихий. Но твердый. Ну, валяйте, люди, растерзайте ее. Морду ей набейте! От души и от сердца! Только те бейте, кто ни разу в жизни, никогда не своровал ни у кого ничего. Кто – никогда не крал. Ну? Кто не крал? Кто – святой? Вперед!

И слышу я тишину. Особую тишину. Каждое в ней дыханье слышу. Валяюсь, и пол холодит мой тощий бок, ребра мои, и боль в ноги, чую, я ногу сломала. Но это мне уже теперь все равно, рука, нога. Главное что-то такое для всех этот невидимый человек сказал. И все замерли. И только дышат. И больше ничего.

И я дышу. Дышу, Господи.

Я тогда в Тебя не верила, Господи. Маленькая еще была! Люди ушли. Я лежу. Подходит главный на том конкурсе человек. Спрашивает меня: ну, ты все поняла? Я гляжу на него. Ну ты как? Встать можешь? Я опять гляжу. Он руку протягивает, пытается меня поднять, а я ору от боли. Увезли меня в больницу. Наложили гипс. Ко мне в больницу приехала только одна женщина. Я ее запомнила. Густые рыжие кудри, она их еще начесала, и начес тот стоял вокруг головы рыжим дымом; а на лицо она была прямо буфетчица с вокзала, рот ярко и густо крашенный, брови сажей подмазаны, щеки помадой нарумянены, серьги кольцами, как у цыганки. Бедра обтянуты лосинами с блестками, на шее стеклянные пошлые бусы тремя слоями наверчены. У нас такие кралечки в подворотнях стоят, дешевки, давалки. Она представилась местной журналисткой. Вынула из сумки яблоко: я не Елена Троянская, но, ха-ха, дарю! Расскажите, как на вас напали в консерватории! Как вам ногу сломали, расскажите! Видите, как вы пострадали! Это должны знать, обязательно! Из первых уст! Как вас казнили принародно! Какие все-таки люди звери! И вынула записную книжку, и уже писать за мной приготовилась. А я гляжу с больничной койки на ее рыжие кудри и ей говорю: люди не звери, и я не Мария Стюарт, и голова у меня еще на плечах, не отрубил мне ее палач топором, и ногу я сама сломала! Случайно! И отвернулась лицом к стене.

Домой приехала я в гипсе. И с этими криками в ушах: воровка! воровка!

Люди, милые, простите меня. Прости меня, Катя Запалова. Я тебя только у того костра и запомнила. Простите мне все, у кого я что своровала. Я не злая. Я добрая. Ну я просто вот такая. Господи! Ты видишь все. Скажи хоть Ты им, что я хорошая! хорошая! хорошая…

Богородица Владимирская смотрела из темного угла Любане в спину громадными, как мир, глазами. Мир на миг моргнул и скорбно, слезно глядел опять. Любаня положила бессильный лоб на скамью, принесенную дворником с помойки. Так сидела, и слезы тихо лились на деревянную грязную плаху.

Встала, обняла, как живую овцу, овечий докторский полушубок. Легла на лавку. У нее еще хватило сил натянуть на себя овечий мех. Положила образок Николая Чудотворца себе на грудь. Обеими руками держала распятие. Поднесла ко рту. Целовала. Железо холодило губы. Есть не хотелось. Пить не хотелось. Жить не хотелось. А чего же еще хотелось?

Она вспомнила, как ее дразнили в музыкальном училище. Мальчишки показывали на нее пальцами и кричали: старуха Шапокляк! Любаня, бедняжка, ходила на занятия в старорежимном, до пят, пальто, купленном в комиссионке, и в длинных черных юбках. И еще ей для холодов купили на рынке старомодную шляпу с фетровой гвоздикой на боку. Так удивительно, уродливо одевала ее мать. Ее бедной матери казалось: это богатая и достойная одежда – пальто как у барыни, шляпа с цветком. Мать не замечала, что ее дочка, тощая уродка, люто стесняется этих нафталинных тряпок.

Старуха Шапокляк, раздвинулись губы в последней усмешке, прощай, старуха Шапокляк.

Она закрыла глаза, и в комнату вошли ее мертвые, забытые отец и мать. Она не видела их лиц. Только слышала их дыхание, шорканье обуви по грязному, давно не мытому полу. Две человечьих тени боязливо остановились у ее лавки. Она ощущала тепло, от теней оно струилось к ней слезной дорогой, и этого было довольно. Она украла родителей у смерти: на мгновенье, спасибо Богу и на этом. Хотела улыбнуться им, рот уже не слушался. Вошла, а может, с потолка, из-за черно-золотой иконы спустилась еще одна тень. Артистка мела черным монашьим подолом половицы. Ее лицо Любаня видела и с закрытыми глазами. Артистка подошла близко. От нее пахло французскими духами. На груди висела гитара. Пальцы нежно тронули живые струны. Гитара зарокотала. Голос зазвучал: он плакал и молился, а потом он спел: прощена, прощена навеки, Богом обняты человеки. Поцелованы Господом Богом, на земле погостим немного! Прощена, прощена за все грехи! Свете тихий, и слезы твои тихи. Прощена навсегда и вновь, потому что ты есть Любовь.

Потому что я есть Любовь, аз есмь Любы, сказал внутри нее голос почему-то по-церковному, на забытом языке, так гудел древние речи отец Виктор на амвоне в храме Вознесения Господня, а прихожане с любовью и восторгом нестройным хором подпевали ему, и последней мыслью высветилось в перевернутой чаше обтянутого кожей голодного черепа: спасибо доктору за шубу, под ней так тепло, – и за нее улетающую далеко мысль додумывал Кто-то больший и старший, строгий и честный, кто никогда не воровал и никогда не плакал по грехе своем: музыка, спасибо тебе, ты согрела меня, ты приютила меня, ты никогда не ругала меня и ни за что не наказывала меня, ты одна подавала мне руку, когда я поднималась и снова падала, ты поняла, что я ворую не со зла, а собираю с жизни мед, как пчела, ты одна приласкала меня в холодном зимнем мире, ты простила меня, значит, музыка, ты и есть Бог.

Овечий полушубок тихо заскользил и сполз на пол. Сквозняк чуть позванивал цепью лампадной стеклянной, рубиново-красной чаши.

Люди, что явились в квартиру много позже, матерясь, с грохотом выламывали дверь.

Но Божией Матери Владимирской это уже было все равно.

***

Сын лежал, отец ухаживал за ним.

В больнице уже весь персонал знал: к Матвею Филиппычу вернулся сын, и он смертельно болен. Главный врач предложил: а давайте-ка, дорогой Матвей Филиппыч, сынка-то к нам, в палату! – и получил ледяной надменный ответ: что я, сам сына не выхожу? Главный задумчиво поглядел мимо Матвея, в широкое окно. Ну вы же знаете, дорогой Матвей Филиппыч, знаете… Да, кивнул он, я знаю все и даже более того. Но я верю. Главный усмехнулся. Для веры нужна не только вера, а нужны еще десятки препаратов, каждый из которых стоит сотни тысяч рублей. Он у вас еще не кричит? Еще нет, сказал Матвей и вышел из кабинета главного, и изо всех сил постарался не хлопнуть дверью.

Не было в мире ничего, что могло бы спасти их обоих.

Принести еще лекарств. Зарядить еще капельницу. Проткнуть еще вену; на локтевых сгибах кубитальные вены уже были все исколоты, он втыкал иглу в худые запястья, в синие жилки на тыльной стороне ладони, однажды воткнул в лодыжку, а сын неуклюже дернул ногой, игла вывалилась из-под повязки, Матвей чертыхался, опять иглу втыкал, руки дрожали, плакал, потом целовал сына в лоб и виски и судорожно, нервно гладил его по впалым щекам. Ты не огорчайся! я же все поправил! нет, лекарство не вытекло! все в порядке! это очень хорошее лекарство, тебе будет лучше! Завтра будет лучше, вот увидишь!

Он покупал на рынке у таджиков и узбеков рыжий урюк и колол абрикосовые косточки старинным молотком. Вынимал ядра и совал в рот сыну: жуй! Сын жевал. Ночью его тошнило и рвало. Сестра-хозяйка в больнице присоветовала ему: пусть пьет соду, один наш больной стаканами пил, и поправился, вот ей-богу! Он купил коробку, на ней крупными буквами стояло: «ПИТЬЕВАЯ СОДА», он вскрыл ее и долго глядел на мелкий белый порошок. Развел чайную ложку соды в теплой воде. Отпил глоток. Плюнул в раковину, содрогаясь от отвращения. Дал сыну выпить чашку. Ночью опять его вырвало.

На другое утро отец пошел в церковь и купил там в церковной лавке икону Божьей Матери Казанской. На черном бархате лежали нательные крестики, золотые и серебряные цепочки, образки: Богородица, Николай Угодник, святой Пантелеймон целитель. Отец купил серебряный крестик, пришел домой и надел на шею сыну.

Бать, это лишнее. Ну зачем ты.

Так надо. Это поможет.

Чему поможет, не смеши меня.

Сынок, я сам не знаю, чему. Но все носят и молятся. И ты носи и молись.

Бать, да катись оно все к чертям, какие молитвы? Я вырос давно из этих детских штанишек. А ты, бать, видать, их еще и не примерял.

Сын пытался сорвать крест с груди слабыми пальцами, но не сорвал. Оставил.

Отец принес из больницы судно и утку. Выносил за сыном. Глядел, нет ли пролежней. Пролежней пока не наблюдалось. Сын пытался смеяться при виде утки. Чесал себе грудь под рубахой. Отец задирал рубаху и рассматривал его кожу: нет ли чесотки. Нет, просто грязь и пот, мыться пора. Отец носил его в ванну на руках. Сын очень исхудал. Отцу казалось: он, когда домой явился, был потолще. Отец давал сыну обильное питье, чайник то и дело стоял на огне. Чай, сок, минеральная вода, травы. От кашля грудной сбор №4, лучше всяких иностранных пилюль. Сын грыз абрикосовые косточки и горькие косточки миндаля, да грызть-то нечем – три зуба во рту, и те шатаются. Батя, я ведь курил когда-то. Еще недавно курил. А ты куришь? Как раньше? Нет, сынок, я уже стар курить. Иногда засмолю, после операции. А, ты все-таки оперируешь? Редко. А меня, бать, можно прооперировать? Ну, легкое мне, к примеру, вырезать к едрене-фене?

Отец думал секунду.

Нет, сыночек. Нельзя.

Вот даже так? Ну я понял. Кранты мне.

Ты лежи спокойно. Я чайник выключу.

Отец выключил на кухне тонко, пронзительно поющий ржавым свистком обгорелый чайник, прикрыл глаза рукой и трясся у черного ночного окна, глотая слезы. Фонари били в окно копьями лучей. Алмазные навершия разбивали стекло, оно затягивалось трещинами, как инеем. Отец вытирал ладонями мокрое лицо и выходил к сыну, улыбаясь. Сынок, а на ужин у нас сегодня тушеный кролик! Батя, я не буду есть кролика. Мне его жалко.

Кто это сказал, взрослый мужик? Или ребенок, весело сидящий на детском деревянном стульчике, и размахивает вилкой в крепко сжатом кулаке? Он проткнет себе вилкой глаз, осторожней! Выньте у него из руки вилку, отберите!

Вилка лежала на столике. Рядом с салфетками. Сын вертел в руках серебряный крестик. Рассматривал, как сушеную стрекозу.

За окном плясала вьюга. Матвей слушал хрипы сына. Он слушал их как музыку. Сын еще жив, и отец еще жив. Они оба живы, и это уже счастье.

Отец присел на край дивана. Диван сердито скрипнул. Простыня сползла, обнажив зеленое озеро смешного гобелена, ветки сплетались, деревья клонились, по веселому небу неслись пухлые сдобные облака. Рука больного бездвижно лежала поверх одеяла. Восточные кошки, свернувшись в черные шелковые клубки, спали у Марка в ногах. Отец положил руку на руку сына и тихо, тихо попросил:

– Сынок. Расскажи мне о себе.

Сын разлепил ссохшийся рот.

– О себе? А разве…

Отец понял, он хотел спросить: а разве все, что было со мной, правда?

– О своей жизни. Ну, как ты жил.

Сын облизнул губы. Отец глядел на его жесткий, как наждак, бледный язык.

– Бать. А разве я жил?

– Ну, жил, конечно. И теперь живешь!

– А когда помру? Молчишь?

– Ну, не хочешь, не рассказывай.

Отец хотел встать с дивана. Услышал за собой хрип:

– Черт с тобой, батя. Слушай. Расскажу я тебе. Только обещай…

Матвей повернулся к сыну. Губы его стыдно дрожали.

– Что?

– Что ни разу меня не прервешь. И реветь, как баба, не будешь.

– Обещаю.

Матвей ссутулился. Взял руку сына в обе руки.

Погрел его руку дыханием, будто сын шел долго по морозу и вот пришел в тепло, и замерз, и дрожал, и он хотел ему своим теплом его ледяную, железную руку отогреть.

Одна черная кошка на миг проснулась, вытянула по одеялу тонкие бархатные лапы. Потянулась. Коротко муркнув, уснула опять.

Сын набрал в грудь воздуху. Хрипы усилились.

Он стал рассказывать.

Рассказ сына был страшен.

Отец видел себя в сыне, как в кривом ужасающем зеркале.

Но кривое это, ледяное зеркало бесстрашно отражало погибшую правду.

Правду – и время.