Читать книгу Las mujeres de Sara - Eley Grey - Страница 6

CAPÍTULO I. GÉNESIS

ОглавлениеUna, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Otra vez contaba las vigas del techo, antiguas como la casa pero firmes como sus muros. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Sus ojos se proyectaban en el espejo de la pared, alargado, ancho, fiel al paso del tiempo y testigo de la habitación, colocado en la pared a pocos centímetros de la séptima viga. Desde su posición podía seguir contando, ocho, nueve, diez, once… el resto de vigas estaban en ese otro techo, el techo del espejo, cuya imagen daba una profundidad irreal a la habitación, haciendo creer que el espacio era mucho más amplio de lo que en realidad era.

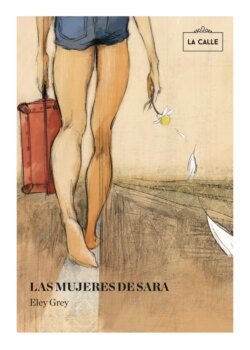

Había decidido que necesitaba cambiar de aires. En realidad no lo había decidido, la situación la había forzado a decidir. Esa mañana de agosto de 2013 se levantó demasiado pronto y desayunó en la cocina, café, zumo y una sola tostada. Lectura rápida de la prensa digital y chequeo del correo (nada nuevo). Deprimente. Se ducharía y empezaría su nueva vida. Cogió cuatro prendas, las más cómodas, las que mejor le hacían sentir y bajó la maleta del altillo. Hacía mucho tiempo que ese vejestorio marrón oscuro no veía la luz. Había sido un regalo de Claudia, un regalo de aniversario, el segundo juntas. Se lo había regalado aquellas navidades cuando Claudia todavía era una persona adorable, tranquila, la persona de la que Sara se había enamorado. La chica de la discoteca que le había deslumbrado con su mirada.

Salir de allí era en lo único que podía pensar ahora. Se ahogaba, perdía la visión, las lágrimas no le permitían ver la cremallera de la maleta vieja, marrón y gastada. Saldría ya de aquel piso. Peine, cepillo de dientes, ordenador, móvil y unas zapatillas de deporte para poder caminar por la montaña. No necesitaba nada más. Se cerraba una puerta y una ventana se abría para dejar pasar la luz del nuevo día.

Mientras conducía el coche alejándose de Madrid pensaba en que aquella ciudad le había gustado siempre, desde pequeña. Había visto la ciudad en las películas de la tele y en el cine, sabía que todas las series que se veían en su casa estaban rodadas allí: las casas, las calles, los parques, los monumentos, los coches, la gente… La gente. Toda esa gente que parecía salir de un sueño. Eran de película, irreales. La gente que ella conocía no era como esa gente. La gente de su pueblo era gente normal: los niños iban a la escuela entre semana y el fin de semana al parque; los adultos trabajaban entre semana y el fin de semana se iban al monte a pasarlo con toda la familia; los ancianos… bueno, los ancianos pasaban su semana en los bancos, sentados desde su calma, viendo pasar a los niños y a los adultos, con sus ajetreadas vidas, charlando sobre el tiempo, el nuevo vecino, el gobierno, el alcalde… y por las tardes iban a misa.

En fin, gente normal y no como en esas series, donde la gente joven se comportaba como gente adulta, los adultos como gente joven y los ancianos como niños. Los bares que salían en esas series de televisión abrían todas las noches y la gente salía con amigos cualquier día de la semana. O preparaban cenas y fiestas en sus casas para invitar a todas esas personas que de repente aparecían en escena y una pensaba: “¿Es que nadie trabaja al día siguiente?”.

Gente sin problemas, sin preocupaciones demasiado serias. Cuando tenían algo que solucionar, pronto encontraban la manera de hacerlo. Daba igual de qué se tratara, porque todo a su alrededor se sucedía de tal forma que el problema se hacía pequeño, diminuto, tan minúsculo que era de risa. Y entonces se transformaba en comedia. De cualquier problema se hacía comedia, para esa gente la vida era una comedia.

“Me gustaría vivir en una serie, ver la vida como una comedia y saber que incluso antes de encontrarte con un problema, este se solucionará de la forma más inverosímil, casi sin complicaciones ni grandes sacrificios. ¡Es un lujo de vida!”.

Solía pensar así delante de la pantalla del televisor aunque nunca en su vida había sufrido problemas realmente serios. Nunca había sufrido la pérdida de un ser querido, ni había tenido nunca un accidente que le hubiera provocado alguna lesión. No tenía muchas amigas pero tampoco tenía enemigas y en el instituto era de sobresaliente. Sin embargo, fantaseaba con vivir como la gente de sus series: felices y sin problemas.

A las doce del mediodía de aquel diez de agosto de 2013 llegó a la montaña. Hacía un calor abrasador y ni un alma se dignó a darle la bienvenida. Había viajado a ese pueblo de montaña muchas veces a lo largo de su vida, y todas las veces lo había hecho sola, sin Claudia. La montaña le daba la fuerza de la que ella carecía por naturaleza y cada vez que se había sentido mal por cualquier cosa en sus años de andadura por la capital, cogía el coche y se alejaba de Madrid para respirar el aire puro y sano de la montaña.

–Ayer hubo verbena, son las fiestas patronales y la gente se acostó tarde. Hoy habrá disco móvil. Siento si habías planeado trabajar esta noche. ¡Vas a tener que salir!

–No creo que salga, Silvia, estoy agotada del viaje, pero muchas gracias igualmente.

Le gustaba aquel pueblo. Le evocaba independencia y confianza en sí misma. Era un pueblo del interior de Alicante, de la España profunda, como se suele decir: mil habitantes, un colegio, un ambulatorio, tres bares, dos hornos y una pequeña tienda de ultramarinos. Nada más. Bueno, sí, el punto débil de Sara y el motivo de que se hubiera decidido por fin a dar el paso de viajar por este tiempo indefinido a un pueblo donde la cobertura del móvil aún no había llegado: la montaña. La MONTAÑA con mayúsculas. Rodeaba el pueblo y, majestuosa, le daba los buenos días. Esa montaña, que tantas y tantas veces había recorrido con la única compañía de sus zapatillas y la mochila para el agua, abrazaba al pueblo y convertía sus alrededores en un precioso valle inhóspito y tranquilo que evocaba sus primeros pobladores: habitantes del paleolítico que vivían en los abrigos y cuevas de las laderas ahora casi sin vegetación. Cazaban jabalís y recolectaban los frutos que abundaban en la zona: almendras, aceitunas, cerezas, manzanas, peras e higos. Esta montaña fue la única que le hizo la reverencia cuando la vio llegar con su coche destartalado. La única que le sonrió y le auguró dorados amaneceres y serenos atardeceres junto a ella. Eso es lo que necesitaba ahora. Solo eso.

*********

Las vacaciones de verano le gustaban, siempre le hacen a uno sentir ilusión por algo. Como si fuera algo nuevo cada año, aunque cada vez sea lo mismo.

Con Claudia ya no discutía. Había entendido que tendría que ser así mientras quisiera compartir su vida con ella. Cada verano, Claudia volvía a casa de sus padres. Sus padres nacieron en Salamanca, crecieron y estudiaron allí. Cuando tuvieron suficiente edad para “volar”, decidieron salir de Salamanca. Los últimos coletazos del movimiento hippie (el que la sociedad y la cultura patria permitían) estaban representados en esa pareja. Por miedo a caer en pleno “vuelo” en su España natal, volaron a Londres. Ambos encontraron trabajo nada más llegar, a pesar de que se fueron con una mano delante y otra detrás. Su nivel de estudios fue fundamental y el dominio de la lengua hizo el resto. Tras dos años y medio viviendo estrechamente, sin muchos lujos pero sin problemas económicos, engendraron a Claudia. Hija única y mimada hasta la saciedad. Sin embargo, no había sido ese el deseo de sus progenitores. Tras varios años infructuosos intentando dar un hermano a su adorada hija, años de pruebas, analíticas y cientos de libras, los médicos diagnosticaron una enfermedad rarísima a su padre, una enfermedad que no tenía cura y que pocos años después sería la causa de su muerte. Con solo diez años, Claudia tuvo que despedirse de su padre. Aquello la marcó de por vida. La horrible y dolorosa pérdida hizo que el vínculo entre ella y su madre se hiciera más estrecho. Más y más necesario. “Crecí de golpe” le había dicho a Sara muchas veces. Tantas veces se lo había dicho que ya había perdido la cuenta. Nunca se lo discutió, entendía el dolor y no tenía intención de cuestionárselo. Por nada del mundo. Pero en el fondo Sara sentía que aquella mujer con la que vivía nunca había terminado de crecer. Seguía siendo una niña de diez años pre púber que no había aceptado seguir creciendo sin papi a su lado.

A Sara no le gustaba discutir con Claudia, ni con ella ni con nadie, en realidad. Pero con ella menos que con nadie. Sara siempre terminaba con sus argumentos a nivel del suelo, por debajo del suelo. No conseguía hacerse entender, o es que realmente Claudia tenía razón. Pero, ¿todas las veces? Imposible. No podía tener razón siempre. Aceptar eso hubiera sido aceptar que ella siempre estaba equivocada. Se puede aceptar el equívoco muchas veces, abundantes veces incluso, no tenía problemas en hacerlo, pero de ahí a aceptar que nunca tenía razón… sencillamente era imposible. Con los años llegó a la conclusión de que aceptándolo era la única forma de no terminar desatando batallas campales a lo ancho y largo de la casa. Lo asumió, sin más, precisamente por eso decidió también que no podía permitirse el lujo de crear discusiones con Claudia. El poco amor propio que le quedaba le obligaba a protegerse. Instinto de supervivencia le llaman algunos, dignidad otros. Estabilidad, statu quo, eso era para Sara.

Se conocieron en un bar de ambiente. Nunca hubiera pensado que un rollo de una noche en un bar de aquellos pudiera terminar en una relación seria. Los primeros meses fueron de sueño, incluso los primeros años. Claudia era la persona más atenta del mundo, la cuidaba, le daba mimos, le hacía sentir una pasión interior que creía nueva y abrasadora. Se sentía alguien, se sentía querida. Especial. Cuando alguien a quien sientes tan cerca, a quien siempre tienes ganas de besar, decide cuidarte y hacerte sentir la mujer más especial y bella del mundo es porque eso tenía que ser amor. Y eso quería creer, porque después de su última ruptura no quería, ni podía permitirse, pensar de otra forma.

Habían pasado cinco años desde aquella noche en aquel bar de moda. Donde había muchas chicas. Algunas guapas y otras menos guapas, mucho estrógeno que se podía respirar en el aire. Alcohol, música alta y miradas, cientos de miradas de mujer. Miradas interrogantes, inquisitivas, deseosas, curiosas. Miradas que preguntaban, sin hablar, “¿Estás sola?”. Así funcionaba el ambiente, o funciona, ya no lo sabía. Hacía mucho tiempo de aquello y, sinceramente, ya no le importaba.

Aquella noche Claudia estaba sentada en la barra. Se giró en el preciso momento en que Sara pasaba por detrás. Fue como si un resorte se hubiera activado en su cuello y le hizo girarse en aquel momento exacto. Sara notó el roce de la chaqueta de Claudia. Cuero contra cuero. El cuero de la chaqueta de Sara estaba frío. Venía de la calle y era pleno diciembre, poco antes de Navidad. Cuando los ojos de Claudia se cruzaron con los suyos el estómago le dio un vuelco. Ni todas las luces que decoraban Madrid esos días daban tanto brillo como aquellos ojos. Le costó concretar su color, pero incluso en la penumbra de la barra sentía su luz casi mágica. Era el color más maravilloso del mundo. No lo podía creer, un púrpura intenso se clavó en su mirada y ya no pudo desasirse.

*********

Cuando por fin consiguió entrar con la maleta en la casa y terminó la conversación de bienvenida con Silvia, Sara fue guiada hasta la que iba a ser su habitación.

–Es la de siempre, Sara, tal y como me pediste en el correo. Para cualquier cosa, ya sabes dónde estoy.

–Gracias, Silvia. Eres tan amable… Muchas gracias.

–De nada, mujer, para eso estamos. Si quieres comer, hay de sobra para todos. Solo avísame y te preparo un cubierto, ya sabes que en esta casa, donde caben dos...

Sara recordó que no solo por la montaña seguía acudiendo a esa casa cuando se sentía “perdida”. Estaba empezando a verlo claro. Esa gente la trataba como a una más de su familia. No tenían la necesidad, pero siembre habían sido tan hospitalarios con ella que no había suficientes palabras de agradecimiento para ellos.

Tras la ducha reconfortante, después de las horas calurosas en coche y haber deshecho la maleta, Sara se unió con los demás a la mesa. Primero las presentaciones. Alrededor de la mesa no estaban solo Silvia y Jesús, su marido. Esta vez estaba también la hija de ambos y algunos huéspedes desconocidos. A la derecha de Jesús se encontraba el ser más exótico que sin duda habitaba en el pueblo en ese momento. Un hombrecillo canoso, con gafas de pasta negras y un traje chaqueta color verde hoja de manga corta. Una prenda tan rara que hacía que al mirarlo no pudieras mantener la atención en nada más que en su indumentaria.

–Perdone, ¿cómo ha dicho que se llama? –tuvo que preguntar Sara, pues en el momento de la presentación se encontraba contando los botones de esa chaqueta que tenían forma de sirena con cola de color naranja.

–Simón, me llamo Simón. Mucho gusto, señora.

–Igualmente Simón –contestó Sara, a quien costó bastante, durante los primeros minutos, dejar de mirar aquella extraña ropa y prestar atención a lo demás.

Acto seguido, se encontraba saludando a la mujer sentada entre Simón y Gloria, la hija de Silvia y Jesús. La mujer a la que sonreía al tiempo que saludaba era una chica guapísima de ojos pardos y pelo corto. Sara pensó que era tan corto como el pelo de un militar. Seguramente trabajaba para el ejército y había ido a entrenarse en la montaña.

–Encantada Susana –dijo Sara.

–El gusto es mío.

Y en esta última palabra, notó Sara un alargamiento innecesario de la “o”, acompañado de un alargamiento innecesario igualmente del apretón cordial de manos efectuado en el saludo. No le importó. Su mano era suave, fresca, sin asperezas. “Quizás no trabaje para el ejército a pesar de todo”, pensó Sara.

El último invitado era un niño de la edad de Gloria. Había venido a saludar a su amiga y se había encontrado de golpe con la invitación a comer:

–Claro. Usted cocina de maravilla. Muchas gracias.

Y así estaban todos disfrutando de la comida alrededor de la mesa. Sara se visualizaba a sí misma en aquel comedor sentada frente a la mesa, junto a unas personas que hablaban del tiempo, del sofocante calor veraniego, de la crisis y del paro, viviendo su primer día sin Claudia, el primero de muchos, muchísimos días sin ella. ¿Cómo se habían podido precipitar así todos los acontecimientos recientes?

Ese verano todo había empezado como de costumbre:

Había empezado a desconectar del teléfono, del fax, del ordenador. Empezado, solo eso. Porque el teléfono seguía sonando. Mierda, había olvidado apagarlo al salir de la oficina, tendría que descolgar ahora.

–¿Sí, dígame? No, el horario de oficina es de 8h a 15h de lunes a viernes. Pero cerramos en agosto, lo siento. Sí, no se preocupe, tomo nota de todo y en septiembre le informaremos de todos los detalles. Gracias a usted, disfrute del verano. Hasta luego.

“Lo apago ya”, pensó. Y así lo hizo. Solo conectaría para lo imprescindible el otro móvil, el personal. Hacía tiempo que había tomado la acertada decisión de separar su vida personal de la profesional, y fue una de las más brillantes ideas que había tenido en mucho tiempo. Así que solo lo enchufaba cuando estaba de vacaciones o los fines de semana si quería hacer alguna llamada urgente o recibirla. El resto del tiempo, desconexión total. Sara dejó volar sus pensamientos y la voz de Claudia le llegó desde el quicio de la puerta.

–Bueno, Sarita –cuando tenía algo importante que decir y no quería que resultase demasiado serio o doloroso para ella la llamaba Sarita–. Ha llegado el momento de hacer la maleta. Visita a mamá.

–¿Pero, ya? ¿Tan pronto? ¿Por qué te vas tan pronto? Siempre dejas pasar los primeros días de vacaciones para estar conmigo. ¿A qué viene tanta prisa ahora?

–Anoche hablé con mamá y la noté triste. No sé, espero que sea mi imaginación, pero entiende que estoy preocupada y no puedo estar aquí pensando en que algo le puede estar preocupando. ¿Lo entiendes, verdad?

–Sí, claro, pero ¿por qué no me lo has dicho antes? No tenía ni idea de que habías hablado con ella. Me lo podías haber dicho y me hubiera ido preparando para la noticia, en vez de decírmelo así, como quien tira un cubo de agua fría.

–Lo siento, cariño. He estado dándole muchas vueltas y es lo mejor.

–De acuerdo, márchate. Al fin y al cabo es tu madre. Tampoco hubieras estado aquí conmigo mucho más tiempo, siempre te marchas en agosto. No me importan ya unos días antes o después.

Silencio.

–¿Hola? –murmuró Sara esperando escuchar una respuesta. Pero Claudia ya no estaba allí.

Cómo odiaba que hiciera eso. La dejaba con la palabra en la boca siempre que se trataba de conversaciones serias. ¿Acaso no era lo suficientemente seria para ella? Antes, al principio, se burlaba de Sara: “No seas así. Te pones muy fea cuando te enfadas” o “Eres demasiado seria. Alegra esa cara”.

Ya no le decía cosas así, simplemente se daba la vuelta y

desaparecía sin abrir la boca. “¡Ahhhh! ¡Qué desagradable, maleducada y poco considerada! ¿Pero qué hago yo con ella?”. Y en esa pregunta se quedaba, porque al minuto solía olvidarla y se había puesto con otra cosa.

Pero aquel día, no sabía muy bien por qué, se había encendido el mecanismo de la rabia, esa rabia contenida de años y años de desplantes, de inseguridad, de baja autoestima… Se acabó. Sara se levantó de la silla donde se estaba preparando el desayuno, se dirigió a la habitación y vio a Claudia allí, haciendo la maleta. Una maleta enorme, demasiado grande.

–¿Por qué te llevas tanta ropa?

–Mujer precavida vale por dos, Sarita, parece mentira –cerró la maleta, le plantó un beso en la mejilla y le susurró un rápido te llamo cuando llegue al aeropuerto de Londres.

Y allí se quedó Sara, sin imaginarse que todo lo que le quería decir a Claudia ya nunca más se lo podría decir, pues la llamada desde el aeropuerto nunca llegó. Al día siguiente recibió un correo electrónico suyo diciéndole adiós. Sin muchas más explicaciones. Le confesó que había otra persona desde hacía tiempo y que no se había atrevido a dar el paso hasta entonces. Que no la llamara nunca más y que no la visitara. “… Cuídate mucho y ojalá encuentres a alguien que te trate como te mereces. Un abrazo. Claudia”.

Buscó una silla para sentarse. No, ya estaba sentada. Pero, no podía ser, era una pesadilla. Quién era esa Claudia que le escribía todas esas cosas por Internet. No podía ser la misma Claudia, tenía que ser un error. Cogió su teléfono, el que solo encendía en vacaciones para cosas realmente urgentes. Esto era realmente urgente. “El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Bip, bip, bip…” Se frotó los ojos, bebió agua directamente de la botella, algo que exasperaba a Claudia. Se lavó la cara con agua muy fría. Se miró al espejo y se dijo sin hablar que sí, que era real, que no era un sueño ni una pesadilla. Claudia le había dicho que la dejaba mediante un correo electrónico.

Cinco años, su casa, los muebles, la hipoteca… Toda una vida en común que había sido una farsa. Una mentira. Claudia le había dicho que había otra persona desde hacía un tiempo. ¿Un tiempo? ¿Qué quiere decir un tiempo? ¿Un año, dos, quizá tres? Cuando alguien se plantea una ruptura de este tipo es porque esa otra persona existe desde hace tiempo.

–¡Vamos, Claudia, no me jodas! –le hubiera gustado decírselo a la cara en ese momento. Pero era al reflejo de ella misma a quien hablaba. Era su propio rostro mojado por el agua en el espejo.

Quizás, después de todo, no era ella la única que odiaba discutir. A lo mejor Claudia había tomado la alternativa más sana para las dos, evitando el enfrentamiento cara a cara.

–Pero, ¿por correo electrónico? ¡Es que es increíble, vamos! –hablaba consigo misma mientras caminaba sin rumbo por el piso.

Algunos momentos de sensata lucidez le llenaban de pensamientos esperanzadores su mente: “Había llegado el momento del cambio”, “Era algo que se veía venir desde hacía tiempo”, “La situación con Claudia llevaba años en estado de descomposición”, etc. Sin embargo, al segundo todo un alud de pensamientos negativos, de venganza y de odio ocupaban sus entrañas hasta hacerla explotar en un grito sordo, ronco, que venía desde lo más profundo de su ser.

Y así habían empezado esas vacaciones de agosto de 2013 para Sara, entre llantos y rencor, recordando a Claudia en cada rincón de la casa, respirando su olor en las pocas prendas que no había cogido al hacer su maleta, muchas de ellas regalos suyos. Inhalaba el olor de las camisas y los sujetadores, aspiraba tan profundamente que a los pocos minutos los dejaba sin olor.

–El pecho de la mujer es algo que siempre huele bien, ¿verdad Sara? ¿A que nunca te lo habías planteado? ¿Por qué será?

Veía la imagen de Claudia quitándose ese sujetador negro que ahora sostenía entre sus manos. Veía a Claudia oliendo ese mismo sostén y preguntándole esas cosas estúpidas. Preguntas estúpidas que solo Claudia preguntaba.

–No, cariño, la verdad es que nunca me lo había planteado –contestaba Sara observándola por encima de las páginas del libro que estaba leyendo.

Y Claudia sonreía como si hubiera hecho un gran descubrimiento. Su mirada frente al espejo reflejaba su pensamiento: “¿Cómo había podido vivir el mundo entero sin hacerse todas esas preguntas? Claro. ¡Así nos va!”.

Sara la conocía tan bien que el gesto de su mirada y el movimiento de hombros le indicaban cuál era el pensamiento exacto de Claudia en cada momento. O eso había creído ella siempre.

–Pero no era así, Sarita –ahora se hablaba a sí misma frente a ese mismo espejo. Soltó sobre la cama el sujetador negro y siguió con su monólogo–. Ella te engañaba… y tú no te diste ni cuenta. ¿Pero en qué puto mundo vives? Eres increíble… increíble –Y entonces rompía en sollozos otra vez.

Lloraba y lloraba hasta que se dormía rendida. Ya no diferenciaba la noche del día. No comía, no bebía. No le hubiera importado dejar de respirar. Así todo terminaría, todo. Ya no tendría que soportar ese terrible vació en el pecho, en el estómago, a lo largo y ancho de todo su ser. Todo terminaría.

–¿Terminar qué, Sarita? –otra vez aparecía Claudia–. Tú no tienes que terminar nada, cariño, todo está over desde hace mucho, Sarita. Te lo he puesto más que fácil. Pero tú ahí, inamovible, poniéndomelo más difícil cada día. Ya ni discutías conmigo. Me sacas de quicio, eres imposible, de verdad, imposible –y después desaparecía.

Dios mío, el ayuno prolongado en los días le estaba haciendo perder el juicio. No solo oía a Claudia, ahora también la veía… No podía seguir así. Pero, ¿qué día era? ¿Cuánto tiempo llevaba allí tirada sobre el colchón?

–¡Santo cielo! –dijo en voz alta cuando abrió su ordenador para comprobar la fecha–. Diez de agosto de 2013, sábado. No puede ser. ¡Llevo casi diez días aquí tirada!–. Eran las cuatro de la madrugada, el sol todavía no iluminaba lo suficiente y el hueco que había en la persiana no dejaba entrar apenas luz. Tuvo que encender la luz de la mesita y ponerse las gafas, las que solo utilizaba para casa. Se levantó lentamente, se sentía espesa, densa, pesada. Caminó como un zombi a lo largo del pasillo dirigiéndose a la cocina, sujetándose con las manos apoyadas sobre ambas paredes. Cuando por fin llegó a la cocina y abrió la nevera, una arcada le sobrevino a la boca del estómago. Tenía que ser fuerte, se dijo, un poco de zumo y todo iría mejor.