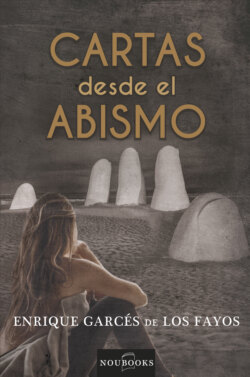

Читать книгу Cartas desde el abismo - Enrique Garcés de los Fallos - Страница 5

ОглавлениеNota Preliminar

No es fácil novelar la vida de un ser real, lograr que la ficción supere su realidad. De hecho, a veces, aún dudo haberlo conseguido. Lo único que logré fue acompañar a María en su camino.

No es fácil adentrarse en la mente de una joven desde la perspectiva de vida que te da la madurez. María quiso regalarme su intimidad, permitiendo que me introdujera en ella, algunas veces como protagonista, otras invitándome, siendo mero espectador de sus desidias, en momentos amargos de búsqueda obsesiva de una libertad esquiva.

No es fácil reflejar el mundo de la droga, cuando se intenta desnudarlo de justificaciones juveniles, para mostrar sin censura los escenarios tan miserables en los que se movía María, lugares sin retorno, abocados a finales con escasa felicidad.

No es fácil describir con crudeza las relaciones sexuales que se mantienen en el entorno de este mundo de adicción. A veces he creado escenas duras a las que me he podido acercar con breves pinceladas, porque mi propia censura emocional me ha conducido a establecer límites infranqueables para no atormentar mi mente. Sin embargo, no he huido hacia otro lado. De hecho, siempre le he mantenido la mirada a la realidad, por dura que fuera, aunque haya venido cargada de lágrimas.

No es fácil relatar unos acontecimientos a través de una relación epistolar. Las cartas de María dieron vida a esta historia, permitiéndome construir un personaje en el que la ficción y la realidad quedaran separadas por fronteras tan frágiles que ni yo mismo supiera diferenciar.

Durante mi relación con María pretendí recorrer la senda que soñé para ella, mostrarle el mundo como un lugar maravilloso en el que ser feliz, ofrecerle cada día una colección de motivos para estar alegre, pero lo que cuenta es el resultado final. Lo que importa no es la intención, sino la acción. Por ello quiero compensar con gratitud lo que he aprendido con María. Ha sido una de las personas más bonitas que me ha regalado la vida. Ella me ha enseñado a saber perdonar, seguir hacia delante y tender una mano, descubriendo así la grandeza de su ser.

Desde esa gratitud hay que leer Cartas desde el abismo, que ojalá sirva para conocer, al menos, donde está el sendero que nunca se ha de cruzar, incluso cuando se nos ofrece una libertad, en apariencia inalcanzable por otros medios, que solo es la puerta trasera de una cárcel definitiva.

Siempre existe una alternativa para ser libre más allá de las drogas.

enero de 2018

—Lo que estás afirmando es que el viaje que voy a hacer a Uruguay durante, al menos, un año va a servir para estar igual que ahora o peor ¿correcto? —Su tono desafiante era frecuente, lo mantenía al observar que me hacía fuerte en mis argumentos.

—Más o menos —la miré serio mientras terminábamos de elegir la cena en el restaurante que tanto le gustaba.

—¿No vas a admitir la posibilidad de que te equivoques? ¿Que, para tu sorpresa, me haga más fuerte y madure en esta nueva situación?

—Cabría esa posibilidad si te hubieses encontrado en una encrucijada que te obligara a enfrentarte a esta nueva etapa que se abre en tu vida —hice una pausa y continué—: sin embargo, revelas sin darte cuenta que los objetivos que buscas no son coincidentes con los que manifiestas.

—¡Joder, Javier! Voy a una asociación que intenta integrar a chicos con problemas de inadaptación que…

— ¡Qué dices! — Interrumpí enfadado—. Eso ha sido debido al azar, la semana pasada ibas a cuidar tortugas que están próximas a desovar. ¡Te da igual tortugas que personas!

—¡Claro! Siempre que sea ayudar a la naturaleza, la sociedad, da igual —argumentó seria.

—Pues entonces quédate con lo que estás haciendo al lado de tu casa. ¿Acaso esas personas, con problemática psicológica, merecen menos atención por tu parte que los chicos uruguayos?

—Me atacas sin sentido. Sabes que aquí estoy anclada emocionalmente, necesito cambiar de ambiente.

—¿Qué necesitas cambiar? ¿Quizás...?

—Pues a lo peor todo. Lo mismo mi forma de ser está naufragando porque no tengo ni puta idea de por dónde continuar mi camino. Estoy perdida. ¿Acaso lo ignoras?

—Exacto, y a 10.000 kilómetros de aquí ¿te encontrarás? Es tan infantil tu planteamiento. ¿Por qué no denominas de forma correcta lo que estás haciendo?

—Dilo tú —su rostro estaba rígido, su ira al límite—, y de paso dime ¿qué coño tengo que hacer?

La conversación se fue endureciendo más.

Nos conocíamos desde siete años atrás, cuando con diecisiete entró a clase de la asignatura que yo impartía en la Universidad donde trabajo. Existía la confianza suficiente para decirnos las cosas con claridad, sin fisuras, con contundencia. Hacía tiempo que habíamos superado la relación profesor-alumna, y habíamos avanzado consolidando nuestra relación psicólogo-cliente. Nunca fue una relación profesional en sentido estricto. Teníamos la suerte de considerar que caminábamos unidos siendo amigos, “amigos especiales”, a pesar de nuestras diferencias, tanto en edad como en nuestra forma de comprender y afrontar la vida.

—Se llama huir, María, huir de ti, de tu consumo descontrolado de alcohol y drogas, de las relaciones extrañas que entablas con hombres que ni tú misma eres capaz de explicar. Hasta de tu relación con Miguel que, muchas veces, no sé si es algo placentero para ti o una condena que has de cumplir siendo su novia —contemplé sus ojos con tristeza—. Así se llama lo que quieres hacer yendo a Uruguay.

—Está bien —se serenó—. En cualquier caso, me voy. Tal como te he comentado antes, me gustaría seguir manteniendo el contacto contigo, porque con independencia de quién tenga razón, yo te voy a necesitar.

—Me tienes desde aquel primer día de clase —me emocioné—, y seguirá siendo así.

Sellamos ese momento con un abrazo. Nos despedíamos. A los pocos días iniciaba ese incierto viaje a su futuro. Seguimos hablando, dejamos de lado el asunto que había tensado la conversación. Los dos sabíamos que cruzar sus líneas rojas, como había sucedido instantes antes, generaba una tensión que impedía el desarrollo normal de nuestra relación, siendo injusto, por mi parte, deteriorar lo que tanta ilusión le hacía: el viaje que me generaba inmensas dudas, y demasiadas preocupaciones.

La noche se fue alargando. Las risas, los abrazos y las muestras de cariño impregnaron de armonía el momento, era lógico que sucediera entre dos personas que habían aprendido a quererse, a pesar de las grandes diferencias y dificultades que les separaban.

En el contexto de la docencia, en el que llevo trabajando años, María fue la persona que más me impresionó. Me sorprendió que siendo tan joven tuviera tantas cosas claras y oscuras al mismo tiempo. Me preguntaba cómo era posible que se mostrara tan firme en cuestiones que, a la mayoría, le cuesta asimilar. Por ejemplo, su autonomía para vivir fuera del alcance de la influencia familiar y que, al mismo tiempo, no temiera el riesgo de las drogas, el alcohol y todo lo que conllevaba su consumo desde tan joven. Me confesó que a los catorce años se había iniciado en alguna de estas locuras, con borracheras que empezaron a ser demasiado frecuentes.

Recuerdo cuando me pidió, según avanzábamos nuestra relación, que la ayudase a regular su consumo de cannabis, la otra droga que se había instaurado en su vida desde temprana edad. No se trataba de dejar lo que tanto le gustaba, sino de fumar menos maría porque desde hacía no mucho tiempo había aumentado en exceso los petas que fumaba. También me acuerdo de mis absurdos intentos de comprender cómo alguien, con unos principios de libertad, de seguridad personal tan evidentes, algo desordenados, se dejase manipular tan fácil por tipos que solía conocer en fiestas de las que disfrutaba varias veces a la semana.

No era sencillo entender que aceptara mantener relaciones sexuales con desconocidos, porque una vez dado el paso de intimar con alguien, de acompañarlo a su casa, no se viera con fuerza suficiente para decir que no a algo que a ella no le apetecía. Nunca asociaba que esas situaciones coincidían con lo que ella denominaba grandes pelotazos. Presentaba un enorme interés en defender el consumo de drogas por encima de cualquier intento de prohibición. Se refería a esos momentos en los que había ingerido cantidades ingentes de alcohol, así como otras sustancias. Este consumo variaba en función de los grupos con los que se movía, del ambiente en el que se encontrara o, a veces, de los objetivos que persiguiera, casi nunca decididos por ella.

Cualquier colega profesional habría definido a María como un claro ejemplo de persona politoxicómana. Sin embargo, habría sido demasiado simple el diagnóstico. Desde luego, no habría alcanzado a comprender las dificultades tan profundas que cabalgaban a lo largo de su desarrollo vital.

Cuando, después de mucho tiempo, fui descubriendo su historia familiar, de pareja y de amigos, logré comprenderla mejor. En ningún momento pude encorsetarla como una persona inadaptada en una familia marginal, siguiendo el juicio clínico típico de los libros que versan acerca de la temática del uso y abuso de drogas.

No, me había adentrado en el intento de comprensión de los conflictos propios de una persona que maduraba a dos velocidades. De una parte, procuraba ser coherente cuando establecía relaciones que superaban el comportamiento esperado de otras personas de su edad. Así, podía justificar varios de sus encuentros sexuales, repetidos en algún caso, con hombres mayores que ella. Por otra parte, se mostraba infantil adoptando comportamientos rebeldes en los que, por ejemplo, perseguía acabar con el sistema político con una simple sentada delante del edificio de una institución, junto a tres o cuatro de sus colegas habituales.

Aprendí a conocerla, a quererla. Para mí fue un reto como alumna. Ella deseaba aprender más de lo que yo había previsto para aquel primer cuatrimestre, echándome a menudo pulsos profesionales en la evaluación y afrontamiento de sus problemas. Pulsos, que enriquecían mi forma de acceder a ella.

—¡Cuando te convencerás de que tengo un trastorno bipolar! —Exclamó con energía.

—María, no lo creo, porque ni en el espectro psicótico de la sintomatología, ni en el más neurótico, presentas los síntomas con claridad —hice una pausa—. Creo más bien que se trata de un desorden emocional, provocado por innumerables situaciones estresantes en tu devenir habitual.

—Sé que cuando estoy arriba me siento capaz de cualquier cosa, al igual que sucede en la fase maniaca. Sin embargo, después, padezco una gran necesidad de evadirme de este mundo y, en muchas ocasiones, desaparezco sin más.

—Sabes que los trastornos psicológicos se encuadran en grupos amplios que, a la fuerza, han de compartir síntomas. Ni siquiera cumplirías los criterios relacionados con el tiempo de padecimiento de los mismos.

—Bueno, a veces —sonrió eufórica, parecía que hubiese acertado la pregunta de un examen.

—Es más —seguí con mis argumentos para desmontar su propuesta diagnóstica, sin atender a su “alegría”—, el hecho de consumir con regularidad alcohol y otras drogas, imposibilita realizar un diagnóstico limpio de trastorno bipolar.

—Eres un cabezón, Javier —dijo sonriendo, acariciándome la mano con la que sujetaba la taza de café que estaba tomando.

—De todas formas, si quieres ese diagnóstico ve a tu médico de familia, hazle un resumen de tu historia. Con un poco de suerte lo conseguirás con facilidad. Ya sabes lo que te espera a continuación.

—¿Qué me espera? —Preguntó con cierto tono desafiante.

—Pues toda una batería de pastillas para estabilizar el ánimo. Supongo que, de entrada, litio para disminuir la activación y, después, antidepresivos para aumentarla. Cuidado, porque en tu caso, las fases se intercambiarían con tal rapidez que, si no los tomas bien, los efectos podrían ser contraproducentes —volví a tomar la taza de café, bebí un poco y la dejé en la mesa—. Además, seguirías con los antipsicóticos para las crisis agudas de manía, y los ansiolíticos para la ansiedad generalizada que, con esta prescripción de medicamentos, seguro que se incrementaría.

—¡Vale! —Exclamó derrotada—. No sé quién está peor de los dos. Yo, con mi trastorno bipolar, o tú, con tu trastorno obsesivo compulsivo, con ese perfeccionismo que un día te matará.

Los dos reímos la ocurrencia, porque algo que no he comentado de María, es que su espontaneidad la convertía en un ser especial. Por eso lo que más aprendí con ella fue a quererla y contemplarla como el ser humano extraordinario que era. Aunque tenía características que se pueden encontrar en otras personas, en ella se observaban de forma más contundente. Liberal en sus comportamientos, al tiempo que respetuosa con cualquier opción ideológica, sexual o religiosa. Incluso aquellas actitudes que no encajaban en su forma de entender la vida, que podían llegar a ser manifiestamente negativas en otras personas, las explicaba y justificaba diciendo que pertenecían a individuos que habían tomado decisiones equivocadas, sin ser conscientes de su error. La presunción de bondad en el ser humano superaba su propia bondad.

Una persona sincera hasta el límite de lo problemático. Ni siquiera admitía la mentira piadosa, que la hubiese librado de conflictos por describir asuntos íntimos que cualquiera hubiese ocultado, o emitir juicios personales, que discutía con tal vehemencia que le hacían víctima de crueles batallas en defensa de sus ideales.

En definitiva, un espíritu inquieto que le llevó a deambular por distintas ciudades hasta alcanzar su graduación como psicóloga. Ya con 24 años, a punto de ir a América para continuar con su búsqueda, encuentro consigo misma, o no sé bien qué, me preguntaba si sus conductas se podían calificar de inadaptadas, inmaduras, producidas por consumo de drogas, o consecuencia de una vida desordenada. Nunca fui capaz de responder con certeza a esas dudas. Ni tan siquiera a si su continuo trasiego por distintas ciudades fue la causa que agudizó su problema. En aquel momento, mi único objetivo era hacerle desistir de su aventura en Uruguay porque sabía que podía suponer su caída definitiva.

Su sensibilidad, relacionada con los momentos frecuentes en los que su inestabilidad emocional la sumían en situaciones cargadas de melancolía, se reflejaba en bellos poemas escritos frente al mar, lugar que tanto ansiaba y elegía cada vez que necesitaba aire nuevo para sobrevivir. Al menos una cosa iba a lograr: mar tendría mucho en Uruguay, me alegraba pensar que así sería. Quizás, que ella naciera en una localidad costera le influyó. Su amor por ese mar, y por disponer de un barco con el que surcar los mares en un futuro, constituía su gran ilusión.

Conforme fuimos intimando desaparecieron los secretos, pasé a ser protagonista en su vida. Esa fue la razón que tanto nos unió, y por la que ella se apoyó en mí cada vez que necesitaba una válvula de escape, cuando alguna situación relacionada con su conducta sexual le influía demasiado. Recuerdo su facilidad para mantener encuentros sexuales que, aun no siendo satisfactorios, apenas le causaban carga emocional negativa. Sin embargo, el hecho de que pudiesen darse cuando estaba intentando consolidar su relación con Miguel, le generaba evidente malestar.

Nunca tuvo una pareja a la que no le hubiese sido infiel. Resultaba llamativo, porque no se trataba de la infidelidad por causa de otro deseo o atracción surgida de repente, sino que podría pensarse en ello como una conducta de solidaridad con el necesario actor de la situación. Eso, de difícil comprensión para cualquier persona que quisiese entablar una relación de futuro con María, le permitía solventar de forma airosa el escaso sentimiento de culpa que le generaba lo acontecido. Al no existir enganche emocional con ninguno de los tipos con los que se relacionó, tampoco le resultaba difícil borrarlos de su vida con la máxima inmediatez.

Fascinante.

En definitiva, se marchaba a Uruguay. Lo dejaba todo, su trabajo, sus amigos, su pareja, su familia, para ir a ayudar a chicos con problemas de inadaptación. Curiosa vida esta que, irónica, permite a personas con problemas no menos desadaptativos en muchas ocasiones, ir a ofrecer ayuda a otras con casuísticas similares. Quién sabe, hasta podría ser positivo. Desde luego era lo que yo deseaba, sin confiar demasiado en el éxito de esta posibilidad.

Quedamos en mantener el contacto. Lo habría mantenido, aunque ella no me lo hubiese pedido, porque esta situación me llenaba de preocupación. Llevo tiempo intentando comprender al ser humano y he llegado a una conclusión: que las personas, hagan lo que hagan, bueno o malo, son extraordinarias. Desde esta situación anómala que supone el mismo hecho de ser extraordinario, es imposible prever qué puede ocurrir en cada momento.

Ante esta realidad aprendí a aprehender las sensaciones que las personas, con dificultades emocionales, transmiten de forma inconsciente. Sin saber explicar su causa, porque son sensaciones sin más, las que desprendía María en esta ocasión me resultaban inquietantes.

enero de 2018

A veces cuando siento la necesidad de hablar de mí, se me ocurre empezar señalando esa edad maldita, que va apoderándose de mi vida a pasos agigantados. Es entonces cuando asumo que cumplí los 50 años hace tiempo. Otras veces, creo que es mejor presentarme de acuerdo a mi profesión, pues soy en buena medida el resultado de ello. Psicólogo, profesor de Universidad. Mi labor terapéutica ha ocasionado que, en innumerables ocasiones, los problemas de los pacientes hayan calado hondo en mi quehacer diario, en mi forma de pensar, lo que me ha empujado a distanciarme de ellos para no sufrir, y eso mismo me ocurría con María.

Ahora que lo pienso, quizás la mejor manera de decir quién soy sea esa, desde la amistad que nos une. No un amigo cualquiera, sino el amigo que se fue creando conforme superábamos fases, o eliminábamos capas de una relación que sabíamos compleja. Cuando la conocí con 17 años, era una joven que comenzaba sus estudios. Su primera clase fue en mi aula.

Así quiso el destino que fuese nuestro primer encuentro. A veces pensamos que hablar de un primer y siguientes encuentros no tiene sentido una vez que se dio el primero. No es verdad, porque ella es similar al río Guadiana, que aparece y desaparece, siguiendo su esquivo curso. Cada vez que María se cruzaba en mi vida suponía un nuevo encuentro, diferente al primero, sin la continuidad requerida en cualquier relación de amistad. La nuestra se afianzaba a través de saltos irregulares.

Tras ser alumna de mi asignatura, empezó a contarme diferentes problemas que le afectaban en su vida cotidiana. De repente, me vi ante una niña que no era tan niña, o ante una mujer que, no siéndolo del todo, aparentaba una madurez no acorde con su edad. Me equivoqué. No era una niña, era una mujer joven, inmadura, llena de complejos, de conflictos que la atenazaban en sus relaciones personales, en especial en las más íntimas, sin tener claro qué senda continuar.

Hizo falta una primera vez para que ella se sincerara conmigo, me planteara todas sus dudas, e intentara convencerme de que necesitaba mi ayuda para resolver su futuro más inmediato. Desde mi perspectiva nunca fue una relación profesional, porque nunca fue constante en sus citas como paciente, lo que hizo casi imposible establecer una intervención específica. No existía una relación contractual de por medio, ni siquiera hablábamos de terapia en sentido estricto. Un día, conversando con ella, después de estar varios meses sin tener noticias suyas, fiel a su impulso viajero, descubrí que nos habíamos adentrado en la tercera fase, la de la amistad. Me lo mostró ella, con la belleza propia que solo pueden ofrecer personas con el alma limpia.

—¡Qué a gusto estoy contigo! Parece que nos hubiésemos visto hace unos días —se mostró muy alegre.

—Es verdad, y eso que ha pasado más de un año desde la última vez que estuviste aquí.

—Es bonito. Al principio venía nerviosa a tu despacho, a ver al profesor, con lo que eso impone a una adolescente.

—Lo recuerdo —sonreí.

—Después no creas que fue mejor. Eras mi psicólogo, sabía entonces que me esperaba una buena bronca cada vez que nos veíamos.

—Mujer, una bronca…

—Merecida —interrumpió más con su sonrisa que con las palabras—. ¿Sabes en qué noto ahora la diferencia, Javier?

—¿En qué?

—En los abrazos. En el temblor que siento en mi cuerpo durante los primeros segundos, que es el tiempo que tarda el alma en reconstituirse entre tus brazos, y la serenidad que me inunda al final del mismo —hizo una pausa mirándome con la dulzura que ella podía trasmitir—. ¡Claro! Ahora somos amigos y nos queremos.

Desde esta perspectiva entendí lo que necesitaba de mí. Que la escuchara. Tenerme en cualquier momento. Había pasado por ser querida, amada, utilizada, abandonada, arrastrada por las miserias que existen en lugares, donde los más jóvenes creen encontrar la paz y felicidad, que viene servida en dosis, en papelinas o recubierta en una hierba que promete saciar grandes anhelos. En esa fase se encuadra el momento en el que sucedió el contenido de estas páginas.

Sabía que existía una fase más, no intenté cruzarla, mi destino se dibujó con tanta amargura que no me dejó ver más allá o, quizás, fuese este el que quiso jugar conmigo cartas más profesionales, menos lúdicas, con menos carga de placer, sin ninguna aportación de sentimientos, tan profundos como el amor.

Amor y amargura.

Amargura, porque ese era el estado en el que estaba desde que había perdido la mujer con la que decidí caminar mi vida. Existe por ahí un Gigante, acerca del que canta el grupo musical Maldita Nerea que, en efecto, la arrasó, me arrasó y arrastró hacia un limbo en el que ignorar hasta el sentido de las cosas. No terminé de perder la conciencia de lo que suponía vivir, porque unos hijos que sacar adelante no permitían esa clase de dispendios emocionales.

Con esa melancolía la recibí cuando atravesábamos esa nueva capa de nuestra relación. Buena parte de ella se canalizó, se sublimó como dicen mis colegas, en otra amargura, aquella que empezó a provocarme un ser tan joven. Apenas alcanzaba los dieciocho años. Alguien especial, que había dejado escapar su belleza interna, ignorando cuáles eran los límites de su oscuridad. A pesar de ello, lo lúgubre dejaba de tener sentido cada vez que ella me sonreía y me acogía en sus brazos.

El primer abrazo me regaló las claves para valorar lo existencial del contacto humano, ese que puede superar cualquier dimensión conocida. No sabría describirlo, cuando llegaba a mi despacho, a la cafetería, o al restaurante donde quedábamos para seguir hablando, viviendo la sensación de su cuerpo unido al mío, más allá de lo físico, convirtiéndose en realidad, en luz, en futuro.

No sé a qué tuve miedo. ¿Por qué no crucé esa última línea que nos separaba?

Pasados estos años tengo la absoluta certeza del poder, de la magia que envuelve el encuentro entre almas que se cruzan en el transcurso de sus propias soledades. Varios segundos sin hablar, quizás un minuto, solo abrazados. Después aparecerían las sonrisas, los diálogos, los secretos, las confidencias, los enfados, las disculpas y la reconciliación, cuando nuestras almas se reconstruían a través de ese abrazo iniciático. Un abrazo deshecho en el miedo a no hacer lo correcto.

Provocó en mí un cambio. Me hizo sentir bien. María desprendía vida, me la regalaba con su presencia. Sin embargo, la relación con ella fue dura. Nunca dejé de exigirle los planteamientos más fuertes, más intransigentes, más contundentes que encontraba, en una lucha inútil contra sus excesos de alcohol y drogas. Inútil porque era imposible hacerle ver el daño que ella misma se provocaba ante consumos que disfrazaba de placer, a los que no quería renunciar porque su libertad le impedía claudicar. Consideraba que los demás intentábamos imponerle nuestros criterios. Cuando incidía en el malestar, no ya físico, sino psicológico, me encontraba con una barrera donde prefirió mantener su aparente solidez, aunque esta le condujera por senderos esquivos, cargados de suciedad, antes que aproximarse al bienestar que intentaba, de manera irracional, lograr para ella.

Fue absurdo intentar comprender su mundo desde la simpleza del mío. Pensar que sería suficiente con argumentar acerca de los efectos negativos del consumo de drogas. Debía haber tocado su alma para entenderla, quizás entonces razonaría a favor de horizontes más bellos. Siempre me he preguntado si, a pesar de indagar tanto en su vida, lo hice bien. A tiempo desde luego no lo logré.

Mientras, nuestra relación continuaba. Pude descubrir que, más allá de sus abrazos, existía una sonrisa de color azul celeste, o azul mar, no sabría definirlo bien, que enmarcaba momentos de felicidad, menos de los que hubiese deseado, en los que ella me cautivó, me sedujo y me dejé orientar a través de su alma. Puede parecer extraño, pero esa sonrisa fue para mí la llave de la comprensión, la que me indicaba en cada momento el estado emocional que predominaba, la necesidad que me transmitía sus deseos, incluso los más ocultos, por dónde marchaba la senda que intentaba crear en su vida.

La contemplaba con devoción.

Fueron pocos los que apreciaron esa sonrisa. Ella sonreía, más bien reía, y, de vez en cuando, dejaba escapar una mueca que hablaba sin palabras, argumentaba sin sonidos, marcando, sin esperarlo, a quien estaba con ella, desconociendo qué podía suceder a continuación. Una sonrisa dañada por momentos de euforia mal concebidos, o por personas que abusan de su bondad, que no le dan lo que solicita, lo que grita sin que se escuche, lo que desea para poder seguir sintiendo el latido de cosas que para ella tienen un significado, que pocas veces encuentra.

Una sonrisa mágica que terminó por convertir nuestra relación en algo diferente. No había capas que arrancar, cada día comprendíamos que estábamos en una nueva fase, difícil de definir de forma concreta. Por eso llegó un día en el que no supe, o no quise saber, qué era con exactitud lo que me unía a María.

Así fui construyendo los últimos años de mi vida. A través de ella. Por eso, cuando intento definir quién soy, no puedo hacerlo si no es a partir de mi relación con ella, con su rol en mi vida, o analizando cómo camina mi existencia en la senda que he decidido continuar más allá de María.

¿Por qué, sin tenerla presente, hablo tanto de ella cuando debería hablar de mí? Porque en la historia que se relata en las cartas que hilvanaron nuestra relación durante los dos últimos años, adquiero algún sentido si ella existe, si tengo algo que decir en su caminar y, sobre todo, si aprendía de ella. No he dejado de sentir en ningún momento la presencia de su juventud indolente, salvaje y apetecible en una vida que, como la mía, en desuso, optó por un caminar tranquilo, procurando no cometer más errores de los que mi edad había de permitirme.

Es su historia, en forma de cartas llenas de vida, la que me sirvió más allá del intento continuado de aportarle el apoyo que reclamaba. Y al mismo tiempo, estoy convencido que María, sin esperarlo, logró que yo fuese creciendo con más serenidad. Sin embargo, tener que atender a mi nuevo renacer impidió que estuviese más atento a los detalles. Quizás, las veces que ella me anunció nuevas papelinas de terror, nuevos tiros directos al alma, miré en otra dirección.

No es el momento de defenderme ante una acusación inexistente, ante una demanda que ella nunca me habría hecho. Aun así, necesito recordar aquel tiempo, cuando salía de una pérdida imposible, y buscaba en otros cuerpos la resignación del sinsentido, el encuentro con el placer liberador de tantos males. ¿Y yo era capaz de reprochar a María que no fuese más coherente? No he olvidado cuando me transformé en un simple manipulador de almas. ¿Cuántas lágrimas dejé por el camino en mujeres que quisieron amarme y yo me resistía, a pesar de haber tenido sus cuerpos retozando con el mío?

Me resulta tan fácil amar que el pánico a enamorarme ha estado presente desde aquel fatídico día. Por eso he reprimido tantas emociones encontradas, he seguido caminando por la vida, buscando la posibilidad de expandir un presente, sin la urgencia que me habían enseñado desde que era un niño. Comprendí que debía dejar que la vida me viviera, porque de lo contrario llegaría a abrumarla y, entonces, podría desesperarse conmigo. Algo así me estaba sucediendo cuando María me encontró.

De esta forma llegué al último instante con ella. Acudió a mi despacho para despedirse, porque en breve iniciaba una nueva aventura profesional y personal. Se marchaba a Uruguay a trabajar en una asociación de adolescentes inadaptados. Mientras hablábamos de las cartas que nos escribiríamos para seguir manteniendo el contacto, nos dimos el que sería nuestro último abrazo. De nuevo los breves, eternos segundos de dos cuerpos unidos, saciando el deseo de unas almas mudas, temerosas, demasiado perdidas.

Desde entonces, recordé cada día con obsesión cuando nuestros cuerpos se fundieron, abarcados por unos brazos que hubiesen deseado no desunirse nunca. Sentí algo más que el cariño entre amigos.

Lo único que puedo afirmar es que aquellas almas no se saciaron.

febrero de 2018

—Si prefieres que sea ese el contacto, sabes que estaré de igual forma y lo haré como planteas —afirmé.

—Utilizaré el correo electrónico, fotos que te enviaré por WhatsApp, Instagram o Facebook, o por el medio que sea. Pero serán cartas escritas a mano —sonrió.

—Y yo te contestaré a través de una carta, ¿correcto? —Pregunté aún sorprendido por no preferir algún otro medio más inmediato.

—Tú puedes hacerlo de otra forma —hizo una pausa—, aunque a mí me gustaría ver las palabras tal cual salen de tu mano.

—No cambiarás nunca —sonreí—. Más personal. ¿Se trata de eso?

—Eso también. Tengo la sensación de que podré interpretar mejor tus respuestas, y de la misma manera te sucederá a ti. Así veremos nuestras palabras como en realidad son, y no de una forma impersonal y vacía.

—¿Y Skype, en algún momento, para vernos las caras?

—Puede ser, si bien piensa que, entre los cambios horarios entre España y Uruguay, mis ocupaciones y las tuyas, poder coincidir será casi imposible —rió con la dulzura que recordaba desde que la conocí—. De todas formas, está esa posibilidad y el teléfono, claro.

—Vale, recrearemos una nueva forma de comunicarnos —reí, mientras la abrazaba—. Una relación epistolar como las que se mantenían en siglos pasados —ambos sonreímos y ajustamos más ese abrazo para que fuera de los que alimentaran nuestras almas.

Sabía que era el último, antes de que marchara, y quería retenerla junto a mí el máximo tiempo posible. No era igual que otras veces, desapareciendo para volver a aparecer meses después. Ahora, caso de reaparecer, quizás sería después de mucho tiempo, y lo que quedara de nosotros, a pesar de que fuera con cariño, ya no permitiría tales abrazos. Sí, merecía el esfuerzo tenerla a mi lado, sentir a través de su cuerpo su fortaleza y debilidad, su cercanía y distancia, su amor e indiferencia, en definitiva, lo que ocurría alrededor de su vida.

Así se marchó de mi despacho, habiéndome pedido antes que no dejara de estar en contacto con ella. No lo planteó de manera explícita, sé que deseaba tenerme cerca para poder contarme sus momentos de angustia, aquellos en los que pudiese caer. Saber que, como había ocurrido en los años anteriores, podría escribir en una carta lo que sintiera, y que ésta llegaría a mí para ayudarle. Nunca le fallaría, le propondría posibles soluciones, alternativas, consejos o lo que necesitara en cada momento.

Sabíamos que mis respuestas no serían demasiado relevantes, aunque le hiciesen pensar cuando las pusiera frente a ella, y no estuviese de acuerdo con lo que me planteara. Después de asumir mi enfado, volvería a actuar en libertad. Siempre había sido así. Tenía la certeza de que estar ahí, al otro lado, le procuraría la tranquilidad y serenidad que necesitaba. Por eso no dejé de responder ninguna de sus cartas, todas escritas a mano y, tras fotografiarlas, enviadas a su móvil, para que mi respuesta no se demorase, a pesar de que ella no mantenía la misma inmediatez. Sé que no podía.

Esa fue la razón de querer reunir todas las cartas que me envió desde Uruguay, prescindiendo de mis respuestas, ya que éstas en sí no eran relevantes. Lo importante era lo que ella quería expresar porque, como alguna vez habíamos discutido, no se trataba de que le corrigiera nada, sino la necesidad de sentirme a su lado mientras intentaba construir una vida. Eso es lo que delatan esas cartas, el enorme esfuerzo por hacer crecer su vida.

¡Aquel día!

—No soy nadie y no sé qué hago enfadándome contigo —argumentaba una noche en la que describía sus excesos en una fiesta reciente, consumiendo varias drogas y mucho alcohol.

—¡Claro que eres alguien! Eres una de las personas más importantes en mi vida, pero no debes intentar ser mi padre.

—¡Joder María, no lo intento!, ¿qué hago cuando oigo lo que me cuentas? ¿Te aplaudo porque estás batiendo un record asumiendo riesgos con la mierda que te metes?

Me desbordaba su forma de actuar ante la vida, apoyándose en el alcohol y las drogas para sentirse querida, ser alguien en la reunión de amigos, o para pasarlo bien en la fiesta en la que estuviera. Podía hablarle con esa dureza porque sabía que deseaba su bien, intentando cambiar algunos hábitos equivocados. Me lo permitía hasta un límite, a partir del cual se enfadaba conmigo, se bloqueaba, siendo imposible seguir hablando del asunto. Establecía líneas rojas que, caso de atreverme a cruzarlas, podía suponer un coste excesivo en cuanto a demostración de sentimientos, de los cuáles la mayoría saldrían heridos.

—No, es tan fácil como decirme que está mal y ya —me contempló seria.

—¿Ya está? Te informo que está mal lo que haces, que tú sabes bien que es así, ¿y seguimos hablando del último partido de fútbol, o de las últimas noticias como si tal cosa? ¿Es eso lo que debo hacer?

—No Javier, lo dices y ya está. Yo lo pensaré, sabré que te ha dolido, que buscas mi bienestar y, aunque soy débil, creeré que puedo mejorar.

Débil, sincera, buena, auténtica. Un ser maravilloso con el que era imposible acabar enfadado. Nos disculpábamos y continuaba la velada.

Eso recordaba cuando la vi marchar y quedé esperando la primera de sus cartas. Casi una por mes de los que estuvo en Uruguay. En principio su idea era estar un año de voluntaria en la asociación, si bien los acontecimientos que sucedieron fueron prolongando su estancia allí casi dos años.

La recopilación de las cartas, ordenadas tal como las recibí, fue descubriéndome una realidad que presentía, desde luego no en la forma en la que fue desarrollándose. Sabía, por su historia vital, que sería difícil que modificara su manera de entender la vida. El viaje, que intentaba ser la razón para encontrar un sentido, después de demasiados errores, esperados o no, se convirtió al final en una senda compleja, difícil de asimilar si no pertenecías al mundo de María. Un viaje de imposible retorno.

Una senda de drogas y destrucción, que se podrá apreciar leyendo y analizando el contenido de cada una de las cartas. Las he releído en multitud de ocasiones y cada vez descubro algo nuevo. No me arrepiento de haber dejado al margen mis respuestas, porque hubiesen ensuciado la esencia de algo tan puro, la vida de un ser humano. Una vida censurable, enjuiciable sin duda, en cualquier caso, la vida que pertenecía a María.

Me acordé de lo que me enseñó mi profesor de literatura cuando apenas tenía 15 años, y nos decía que los libros se han de leer conociendo el final. Nos reveló entonces, al principio de la lectura del Quijote, que el protagonista moría al final de la novela. No entendimos una condena de tamaña crueldad. Era la primera vez que afrontábamos una lectura tan extensa conociendo desde el inicio el devenir del personaje. Tenía un motivo, nunca lo olvidé, y era que si no nos lo hubiese contado habríamos estado tan pendiente de él que no hubiésemos disfrutado la demencia de una persona tan cuerdamente loca.

Yo no contaré el final.

Las cartas se presentan en orden. Por lo demás, estando de acuerdo con mi viejo profesor de literatura, considero que sirven para apreciar la belleza de una locura, que por momentos es tan difícil de considerar lúcida. Creo que es importante anticipar algunas cuestiones si se quiere llegar a entender la excepcionalidad de esa vida en Uruguay.

Las cartas son la consecuencia catártica de alguien que, intentando con ahínco limpiar su alma, volcaba en las mismas toda su ansiedad y angustia, sabiéndose incapaz de lograr esa pulcritud. No deseo ningún protagonismo, pues ni lo tengo ni lo busco, sí recordar que en alguna de mis respuestas le insistí en que su alma era limpia y no podía ensuciarla si era capaz de perdonarse. No había que rendir cuentas ante nadie, aun así, creo que nunca logró su propio perdón. A veces ella creía que sí, lo hacía bajo los efectos anestésicos de unas drogas que la mantenían menos alerta de lo que hubiese necesitado.

Todas contenían confesiones cargadas de arrepentimiento por no haber logrado lo que buscaba en determinados momentos. Tampoco fue capaz de comprender que el arrepentimiento tiene sentido cuando se hace algo mal, con la intención de dañar. En ella eso era imposible. El hecho de continuar con su descontrol en cuanto a hábitos negativos, organizando su vida mal, procurándose relaciones íntimas que no le enriquecían, es algo que estaba fuera de toda duda, si bien eso es lo menos relevante. Lo más importante fue contemplarla, porque a través de la viveza de sus cartas se puede observar cada instante de ella en esas situaciones, siendo lo más bonito que María nos regalaba. Cómo lo percibía antes de que ocurriera, cómo se sentía cuando sucedía, o cómo lo afrontaba después era su verdadera lección de vida, y creo que lo será para quien sepa apreciar su alma a través de estas cartas.

En todas ellas me solicitaba ayuda, podía ser explícita o no. Intentando comprender qué se ocultaba en cada una de las oraciones, de sus palabras, procuraba responderle, no como hubiese deseado, sino como entendía que debía hacerlo si quería ayudarle. María me contaba lo que estimaba conveniente, lo que le preocupaba, o reflexiones de alguna cuestión de su vida, y yo respondía. Así se inició nuestra nueva relación, porque a pesar de que las cartas no guardaban un ritmo de frecuencia constante, creo que nos mantenían unidos a la espera de la siguiente, al menos yo me mantuve unido a su vida, expectante, a la espera de que volviese a hablarme.

En ningún instante alteré sus tiempos, porque desde siempre necesitó surgir de su mar confuso cada vez que lo consideró conveniente. A veces podía desaparecer meses, otras veces en cambio escribía varias cartas en pocas semanas. Respetar este ritmo de entrega supuso comprender mejor qué emociones estaban gobernando su vida, cada vez que se situaba delante de un papel para expresar con palabras lo que caminaba por su mente. Eso me ayudó a ser eficaz en mis respuestas. Sincero, amistoso, eficiente, porque es lo que requería esta relación epistolar. Si lo fui o no, no lo sé, aun me quedan grandes dudas que intento solventar cuando las vuelvo a leer.

Las cartas que se reproducen a continuación, sin alteración alguna de contenido, son una realidad que encuadra la vida de María. Suponen un todo, sólido, férreo, una línea clara que enmarca la vida que decidió seguir para lograr el encuadre asumido. Hay pasajes duros, son momentos que ella vivió y no podía eliminarlos. Es cierto que en ocasiones lo llegué a valorar.

Se presentan desde mi punto de vista. Como yo las entendí. Me parecieron una senda de drogas y destrucción, por ese orden, en dos partes diferenciadas, continuas en el tiempo. Al igual que las dos caras de una misma moneda, si bien aquí se aprecia el principio y el final que, esperado o no, es el que ella decidió.

Por último, una curiosidad. Cada una de las cartas tiene un título. Al preguntarle en mi respuesta a una de las últimas acerca del porqué, me aclaró el sentido de muchas cosas…

“Cada carta tiene el título de esa palabra que me hace temblar al escribirte, la única que podía romper las reticencias a hacerlo. Cada título tiene una palabra, en la mayoría de los casos dura, fea, obscena, porque así me sentía en el momento de escribirla. Lo más importante es que cada carta tiene un título en el que encontrarás la palabra que me hacía sentir pequeña cuando te hablaba, porque en cada palabra escrita, en cada carta hablada, he intentado transmitirte sentimientos, y demostrar lo que te quería, a pesar de tener mi alma tan sucia en ocasiones”.

¡Qué torpe llegué a ser! ¿Si hubiese preguntado eso mismo en la primera carta, nuestra relación epistolar hubiese sido igual? ¿Y si no hubiese sabido desde el inicio que Don Quijote moría, su vida me habría apasionado tanto?

Eran palabras cargadas de sentimientos y, en demasiados casos, eran palabras heridas de gravedad.