Читать книгу Am Ende des Gartens - Erika Pluhar - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

3

ОглавлениеEs dauerte eine Weile, bis der Gemeindebau mit seinen zwei Höfen und vielen Stiegen durchforscht war, Gesichter und Namen der vielen Kinder sich verbunden hatten. Aber Hilla war von Anfang an an ihrer Seite und unterwies sie aufmerksam. Sie wohnte mit ihren Eltern und Brüdern in einer Parterrewohnung zwischen Straße und Hof. Der Vater, ein Eisenbahnarbeiter, war trunksüchtig. Die Mutter, eine stille, abgearbeitete Frau, sah man oft von den Schlägen ihres Mannes gezeichnet. Und das, obwohl Hilla unerschrocken dazwischensprang und den betrunkenen Vater zu bändigen versuchte. Sie haßte ihn nicht, diesen Vater. Trotz ihrer Jugend erkannte sie das Elend des alkoholkranken Mannes, der nach einem Arbeitsunfall ein kaputtes Bein zurückbehalten hatte und hinkte. Aber sie liebte ihre Mutter über alles und verteidigte sie nach Kräften, fluchte auch manchmal lauthals, wenn das Gespräch auf den Vater kam. Erstaunlicherweise waren ihr Lachen und ihre Freundlichkeit von all dem nicht zu besiegen. Von den geöffneten Wohnungsfenstern schrien sie sich quer über den Hof ihre Pläne zu: »I geh in Gart’n – kummst mit?« Und sie kam sofort mit und begleitete Hilla in den Schrebergarten am Bahndamm, wo diese ein paar staubige Gemüsebeete gießen mußte. Die gesamte Fläche zwischen den grasbewachsenen Dämmen der Bahnlinien war in Gärten aufgeteilt. Viele bestanden schon längere Zeit, und dort wuchsen kräftige Obstbäume und hohe, alte Fliederbüsche.

So einen Garten besaß auch der Herr Schuran. Er war der Hausbesorger für das ganze Gebäude, ein dürres, ebenfalls ständig betrunkenes Männchen mit schütterem Haar. Seine körperliche Schwäche und Unansehnlichkeit versuchte er durch strikte Gebote und wildes Gehabe wettzumachen. Kaum saßen die Kinder auf den steinernen Einfassungen in Nähe der Schwertlilien und Rasenflächen, mit denen er den Hof verziert hatte, stürzte er aus seiner Wohnung und schrie in hohem Diskant: »Vaschwind’s, es G’fraster!!!« Alle hatten diesen Schrei erwartet und stoben unter Gelächter davon. Man wollte diesen Schrei hören, er gehörte zur Stimmung eines genußvollen, von Spielen durchflochtenen Nachmittags, gehörte dazu wie das Schmalzbrot bei Hillas Mutter.

Oh, kein gewöhnliches Schmalzbrot war das, sondern ein neuerliches Wunder der Gaumenfreude. Wenn Hilla sagte: »Gemma zur Mama jausnen«, trottete sie sofort neben Hilla in die ebenerdige Küche, die bereits von Knoblauchdämpfen erfüllt war. Denn die mit Schmalz bestrichenen Brote wurden auf der Herdplatte geröstet, ganze Knoblauchzehen wurden zerdrückt und draufgeschmiert. Diese Brotscheiben waren knusprig und trieften zugleich, krachend hineinzubeißen bescherte Augenblicke der Wonne.

Wer jedoch diese Brotgenüsse am durchdringenden Geruch sofort wahrnahm und mit Abscheu bedachte, war ihre eigene Mutter. »Mußt du mir diesen Proletengestank in die Wohnung bringen«, stöhnte sie, »putz dir jedenfalls sofort die Zähne.« Sicher dampften ihr die Knoblauchzehen aus allen Poren, den Unmut der Mutter hätte sie irgendwie verstanden. Doch abrücken und bockig werden ließ sie das Wort »Proleten«. Was das war, wußte sie nicht genau. Aber seit sie in diesem Arbeiterbezirk am Rande der Stadt wohnten, verwendete die Mutter dieses Wort unablässig und stets so verächtlich, daß das Kind es als Schimpfwort einzustufen gelernt hatte. Aber warum kam aus Hillas Wohnung ein »Proletengestank«? Warum wurde so der Geruch einer wahren Köstlichkeit genannt, des Feinsten, das sie sich vorstellen konnte? Natürlich, die Mutter stufte sich selbst als »fein« ein, aber was war so fein an ihrer eigenen vollgeräumten Wohnung, den vielen nächtlichen Betten, dem Schlafgeruch, den Essensgerüchen dort?

Irgendwann begleitete sie Hilla – vielleicht mit deren Vater? – zu einer Versammlung. Dort wurde ein Lied gesungen, das sie sich sofort merkte und das sie beflügelte.

Brüder, zur Sonne, zur Freiheit.

Brüder, zum Licht empor.

Aus dem Dunkel der Vergangenheit

leuchtet die Zukunft empor.

Daß alle Brüder seien und, wenn auch nicht besungen, vielleicht Schwestern, daß alle sich einer leuchtenden Zukunft nähern würden, hinauf, dorthin, wo das Licht ist, und daß die Vergangenheit, das Dunkel der Vergangenheit, also der Krieg, überwunden sei – das Lied drang ihr in die Seele, und sie sang es zu Hause laut vor sich hin. Die Mutter erstarrte. »Wo hast du dieses Kommunistenlied her?« fragte sie und war von dessen Schönheit nicht zu überzeugen. Umsonst bemühte sich die Tochter, ihr den Plan vom lichtvollen Emporsteigen aller Brüder schmackhaft zu machen. »Wir sind keine Kommunisten«, erklärte die Mutter abschließend, »arg genug, daß wir im Russenbezirk wohnen müssen.«

Es war die Zeit vor dem Staatsvertrag, und die Stadt Wien war nach wie vor unter die vier alliierten Mächte aufgeteilt. In Floridsdorf gab es Kasernen russischer Soldaten, die mit ihren Uniformmänteln und Pelzmützen auch das Straßenbild prägten. Immer wieder saß ihr in der Straßenbahn irgendeine üppige, stark geschminkte Frau mit hohem Busen und hoher Haartolle gegenüber, die penetrant und süß nach Parfum roch, und sie lernte, diese Frauen als Russinnen zu identifizieren. Es gab das Verbot, nachts auf die Straße zu gehen, da immer wieder Greuelgeschichten von Vergewaltigung und Mord kursierten, sie lauschte dem allen wie Gespenstermärchen. Diese ruhigen Menschen mit oft sehr plumpen Gesichtern und in ihren häßlichen Uniformen, diese aufgetakelten dicken Frauen, die in der Straßenbahn starr vor sich hinblickten und die knallroten Lippen nicht bewegten, sie taten ihr alle ein wenig leid. Vielleicht, weil alle anderen sie so erbarmungslos anstarrten.

Und trotzdem ging sie gern spätabends hinaus, weil die vielen Gärten dann einen starken Duft ausströmten, der den Staub der Brünnerstraße in sich zusammensinken ließ. Und weil über einem Gebäude – der »Usia« – bei Dunkelheit ein großer leuchtendroter Stern hing.

In einer Zeit ohne Leuchtreklamen, als die Straßen nachts nur spärlich beleuchtet waren, hatte dieser Stern auf sie eine magische Wirkung. Vor allem im Sommer, wenn der Abendhimmel nur langsam verglomm und die Hitze sich als violetter Dunst niederzuschlagen schien, stand er glühend und mächtig über der Vorstadt, und sie schlenderte vorbei und schaute zu ihm auf. Aber wenn sie ihre Bewunderung äußerte, erntete sie meist nur Achselzucken. »Ist halt ein Russenstern«, sagte man ihr.

Jahrzehnte später kam ihr die eigene kindliche Betrachtungsweise wieder in den Sinn, als bei einem Gastspiel des Wiener Burgtheaters in Moskau eine der Schauspielerinnen – die putzige kleine Gusti Wolf, trotz ihres Alters mit einem gleichbleibend herzförmigen Kindergesicht gesegnet – beim Anblick der Roten-Sterne-Pracht ausrief: »Die haben ja jetzt schon Weihnachtsbeleuchtung!«

Aber trotz der ablehnenden Haltung der Mutter, trotz aller Furcht und Verachtung der Menschen rundum: Eine vage Sympathie für das, was sie sich unter RUSSLAND vorstellte, konnte man ihr nicht austreiben. Und als sie später begann, russische Schriftsteller und Dramatiker zu lesen, fühlte sie sich in diesem Kindergefühl immer wieder bestätigt.

Sie lebte in einem russisch besetzten Stadtbezirk, gehörte zu den Eroberten, den Verlierern – wohnte in einer Armeleutegegend zwischen Arbeiterfamilien. Auch ihre mittellose Familie schlug sich durch die Nachkriegsjahre. Woher eigentlich diese Sympathie? Nur wegen eines roten Sternes über der sommerlichen Brünnerstraße?

Der russische Aspekt gehörte zu einem Leben, das ihr gefiel. Sie lebte gern in Floridsdorf, gern zwischen Arbeiterfamilien. Und daß sie viele solcher Haushalte besuchte, weil es da Freunde oder Freundinnen gab – von denen ihre Eltern kaum wußten –, hat sie in ihrem Urteil über Menschen für immer geprägt.

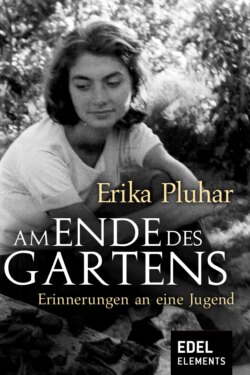

Andererseits gab es die Schulfreundinnen aus dem Bürgertum. Eine davon wohnte in Jedlersdorf, in einem einstöckigen Haus, dahinter ein Garten mit Blumenrabatten und abgezirkelten kleinen Rasenflächen. Es gibt ein Foto, auf dem sie mit zwei Freundinnen von einer Gartenbank herunterspringt. Irgendein fotografisch interessierter Mensch hat sie alle drei mitten im Sprung festgehalten. Die eine, dicklich und schwer, mit dunklen, lockigen Zöpfen, hat am meisten mit der Schwerkraft zu kämpfen, ist schon fast auf dem Boden gelandet. Im Mittelfeld die andere Freundin, mit etwas zu langer Nase und strähnigem Haar, ebenfalls zu dünnen Zöpfen geflochten, plumpst der dickeren mit erfreutem Lächeln hinterher. Über beiden aber springt sie selbst, Beine und Arme tänzerisch angehoben, die welligen Zöpfe flatternd, das Gesicht mit den gesenkten Augen lächelnd geneigt, ein Bild jugendlicher Grazie. Eindeutig hat sie diesen Sprung gestaltet, war sich der beobachtenden Fotolinse bewußt. Während die beiden anderen Mädchen ihre Körper uneitel dem Fallen überließen, gab sie sich schwerelos und tänzerisch leicht. Für ein Publikum. Für das sie vom Himmel schweben wollte.

Und dann wieder die Kinder aus dem Gemeindebau, für die sie Spiele erfand. Sie verteilte Rollen und führte Regie. Das Haus, die Schrebergärten, der sogenannte Spielplatz, eine ausgedörrte Wiese unterhalb der Feuermauer, und der »Misthaufen«, ein überwucherter Geröllhang zur Straße hin, waren die ausgedehnten Landschaften, durch die sie von Ereignissen getrieben wurden, die unerschöpflich zu sein schienen. Nachmittage lang liefen sie durch eine reale Welt, waren für die Hausbewohner wohl als spielende Kinder erkenntlich und lebten dennoch in anderen Bereichen, in Schlössern, Hütten, Wüsten, fremden Städten und einsamen Dörfern. Mit leicht glasigem Blick – glasig, weil er nach innen ging, ohne die äußeren Anhaltspunkte zu verlassen – trotteten sie im Rudel umher, sprachen eine eigene Sprache, lebten ein eigenes, von den Erwachsenen nicht nachzuvollziehendes Leben.

Die abendlichen Schreie der Mütter, die in die elterlichen Wohnungen zurückriefen, taten körperlich weh. Was für ein Schmerz, die in Stunden entstandene und in die Nähe von Wirklichkeit geratene Geschichte verlassen und auflösen zu müssen! Wo man mit »Du tatert’st jetzt ...« oder »Sag’ma, du warast ...« – Zauberformeln nicht nur für die des Wiener Dialekts Unkundigen – täglich ein Epos schuf und lebte, um es dann wieder aufgeben zu müssen. Meist kam sie ungehalten und müde nach Hause, saß am bescheidenen Abendbrottisch und versuchte, die abgerissenen Fäden der Geschehnisse wenigstens in Gedanken noch zu einem guten Ende zu bringen.

Hilla, groß, gütig, sonnig, war ihre willfährige Begleiterin bei allen Reisen ins Erdachte, ließ sie gerne bestimmen und leiten, ja, bewunderte sogar ihre Überlegenheit dabei und war stets bereit, neue Einfälle weniger Willfährigen einzubleuen. »Jetzt halt amal die Gosch’n und hör zu!« Mit so entschiedenen Sätzen hielt sie Kindergeschrei in Schach, stand wuchtig wie ein Erzengel an ihrer Seite.

Auch die männlichen Mitglieder der Truppe unterwarfen sich ohne viele Umstände ihrer Führung. Einen Jungen jedoch gab es, zu dem sie bei Tageslicht eine andere Einstellung hatte als im Dunkel des Kellers, wenn sie alle dicht gedrängt auf einer Kohlenkiste kauerten. Das verwirrte sie. Sobald die Schreie Herrn Schurans, »Vaschwind’s, es G’fraster!«, in ihrem Spiel jedoch zu Flüchen eines wilden indianischen Königs geworden, sie in den Keller trieben, schaffte dieser Bub es, dicht neben ihr zu sein und sich an sie zu schmiegen.

Er hieß Beilner Heinzi, war klein und zierlich und hatte große, ein wenig hervorquellende Augen. In der Nachmittagssonne fiel es leicht, ihn herumzukommandieren, auch weil er wenig Phantasie entfaltete.

Kaum saß er jedoch neben ihr auf der Kohlenkiste, wurde ihr seltsam warm, und seine Berührungen, das zarte Streicheln, entbehrten hier durchaus nicht der phantasievollen Einfühlung. Sie stellte fest, daß sie bei jeder Flucht in den Keller wünschte, er geriete neben sie. Zugleich ärgerte sie dieser Wunsch. Und obwohl sie Beilner Heinzis Zärtlichkeiten verschwiegen genoß und weich und erhitzt wieder emporstieg ans Licht des Tages, behandelte sie ihn fernab der Kohlenkiste rauh.

Der Vater war nur an den Wochenenden zu Hause. Nach langer Arbeitssuche, und nachdem er eine Weile sogar als Bauarbeiter beschäftigt war, hatte er eine Anstellung in Linz gefunden, bei den dortigen Stickstoffwerken. Sie sahen ihn also nur sonntags, frühstückten lange und ausgiebig mit ihm, sie hörte den Gesprächen der Eltern zu und spürte deren langsame Entfremdung. Zwar wurden Spaziergänge und Sonntagsausflüge unternommen, aber die dunkle Spannung zwischen Vater und Mutter wuchs im Lauf der Jahre an, verdichtete sich bis zur Unerträglichkeit.

Die ältere Schwester besuchte eine Mode- und Schneiderschule, saß oft bis spät in die Nacht über komplizierten Säumen und Ziernähten. Das Leben in der viel zu kleinen Wohnung bestand aus Wegräumen und wieder Herräumen, die Räumereien schienen kein Ende zu nehmen. Dafür boten die Sommermonate, das Bett auf der Veranda, das freie Land und die Gärten eine Entschädigung.

Die Sommer stärkten ihr Gefühl für Freiheit und Ungebundenheit. Sobald es warm wurde, liefen alle Kinder barfuß, nur in die Schule ging man mit Schuhen. Köstlich der erste Tag, an dem einem erlaubt wurde, Schuhe und Strümpfe daheim zu lassen. Wie da die Fußsohlen aufatmeten, was sie alles mit höchster Feinfühligkeit ertasteten, Kiesel, Sand, Gras, Pflastersteine, Wärme und Kühle, Nässe und Trockenheit, und bis heute ist das Barfußgehen für sie eine Quelle der sinnlichen Wahrnehmung.

Auf dem Dach des Hauses gab es eine Waschküche und eine Trockenterrasse. An besonders heißen Tagen richteten die mit ihrer Wäsche beschäftigten Hausfrauen den Wasserstrahl aus einem Schlauch in die Tiefe, und unterhalb der Feuermauer sprangen die Kinder durch das spärliche, aber um so köstlichere Naß. Sie blickte nach oben und sah Wasser in Form kleiner Päckchen herabstürzen, die dann auf ihr aufplatzten, zu Kühle und Nässe wurden. Es waren bescheidene Freuden, die durch die Intensität des Erlebens unauslöschlich wurden. Stundenlang konnte sie auch mit dieser Feuermauer spielen, indem sie einen Ball dagegenwarf, und die Zeitspanne, bis er zurückgeflogen kam, immer geschickter mit Klatschen, Drehungen und Sprüngen ausfüllte. Sie entwickelte eine gewisse Liebe zu dieser Wand, die so hoch aufragte und ständig auf sie herniederzublicken schien.

Als vor nicht allzu langer Zeit ein anderes Haus angebaut wurde und die Mauer verschwand, stieß sie beim Vorbeifahren einen Schrei aus: »Meine Feuermauer!« Sie glaubt nicht, daß ihr Begleiter verstand, worum es ging.

Mit Hilla saß sie oft auf dem Bahndamm mit seinen aufgelassenen Schienen. In aller Unberührtheit wuchsen da Blumen und dichtes Gras. Es gab eine Mulde, in die sie sich oft zurückzogen und die so tief war, daß sie keiner erspähen konnte. »Gemma zur Mulde?« pflegte Hilla zu fragen, sie nahmen Decken und Proviant mit und konnten einen ganzen Nachmittag damit verbringen, sich in der Tiefe des Grases zu räkeln und träumende Gespräche zu führen.

Aber es gab auch Tage anderer, heftigerer Aufforderungen. »Gemma ins Angelibad?« schrie Hilla dann von ihrem Fenster herüber, und sie mußte die Mutter meist langwierig um Erlaubnis bitten, ehe sie mit Badeanzug und Frottiertuch davonstürzen konnte. Mit der Straßenbahn fuhren sie in das Angelibad, ein Strandbad an der »Alten Donau« – ehemals stehende Gewässer in den Donauauen, jetzt dem Stadtgebiet bereits völlig eingegliederte, sich zwischen Straßen und Brücken hinziehende Wasserflächen.

Sie blieben meist so lange im Wasser, bis sie beide blau waren, hingen an einer der das Bad begrenzenden Bojen herum und führten auch hier ihre Spiele weiter, begaben sich auf Inseln, Boote, Piratenschiffe, Meere und Ozeane, zwischen Klippen und Palmenstrände. Nur wenn Hilla schwer wie ein Flußpferd von der Boje plumpste, Wasser schluckte und prustend wieder auftauchte, die völlig nutzlose Badekappe schief auf den nassen Haaren – da kehrten sie kurz ins Angelibad zurück und lachten hemmungslos und lange. Sie sieht noch Hillas naßbewimperte, zu kleinen Schlitzen zusammengepreßte Augen vor sich und ihren großen vollen Mund, im Lachen eine riesige, glänzende Zahnreihe entblößend, kaum jemand, der so lachen konnte wie sie.

Sie mußten sich lange auf die sonnenwarmen hölzernen Pritschen legen, sich an das warme Holz schmiegen, bis ihre Körper aufhörten zu schlottern. So richtig warm wurde ihnen erst auf dem Heimweg durch den heißen, staubigen Spätnachmittag.

Jeder Sommer schien damals lange zu währen. Von den Wintern weiß sie weitaus weniger. Sicher, man fuhr Schlitten, irgendwo auf kleinen Hängen hinter den Häusern, aber da fror sie, Kleidung und Schuhe waren schnell durchnäßt oder starr vereist, sie hatte nicht viel übrig für Winterfreuden im Freien.

Aber sie erinnert sich an ein Weihnachtsgedicht, das sie, wohl in der letzten Volksschulklasse, bei einem Krippenspiel vorzutragen hatte, ihr erster öffentlicher Auftritt. Die Lehrerin legte Wert auf Deutlichkeit und gab ihr Empfehlungen, wie diese zu üben sei. So nutzte sie den Schlauch von Zimmern in der elterlichen Wohnung, plazierte die Mutter in die Küche, stand selbst frierend auf der Veranda und deklamierte brüllend: »Vom Himmel hoch da komm ich her –« Dann sauste sie zur Mutter. »Hast du mich verstanden?« »Jedes Wort!« versicherte diese ergeben.

Die heimischen Weihnachtsfeste waren von mütterlicher Erschöpfung und dem Geruch nach gebackenem Karpfen durchsetzt, es gab wenig Geschenke, aber sehr bald und immer wieder Bücher, das Begehrteste, was man ihr schenken konnte. Schnell versank sie, Kekse kauend, tief in anderen Welten, die wenig mit dieser Wohnung zu tun hatten, die der Weihnachtsbaum noch beengter werden ließ und in der die Spannung zwischen den Eltern vibrierende Fäden zog. »Sie streiten –«, war unter den Töchtern ein sehr üblicher Hinweis, und oft versuchten sie, durch Rüpelhaftigkeit die Eltern wenigstens im Zorn zu vereinen. Sobald sie gemeinsam schimpfen konnten, schien das wie ein Blitzableiter die ärgsten Funken auf sich zu ziehen, und etwas wie Beruhigung kehrte ein.

An der Ecke des Nebenhauses lag das Gasthaus »Ziffer«. »Geh zum ›Ziffer‹, hol zwei Flaschen Bier«, sagte man in der Familie. Dorthin, zu den Wirtsleuten, in die hohen, schmucklosen Gasträume, zog ein anderes Mädchen. Es hieß Frauke, und so fremdartig wie der Name erschien ihr alles an diesem Wesen. Frauke war blond, sprach ein ganz anderes Deutsch, brachte Erfahrungen aus der großen Welt hierher in diese kleine Floridsdorfer Ecke. Eine Aura von Wissen schien sie zu umgeben, und in ihrer Gegenwart kam man sich immer ein wenig blöd vor. Mit ihr kam es eines Tages zu einer Art Sängerwettstreit, einem kuriosen Kampfspiel um die Vormachtstellung.

Frauke war die erste, die einen Schlager dieser Zeit nachzusingen verstand, sie lehnte sich gegen die Feuermauer am Spielplatz und trällerte schmachtend:

Wenn auf Capri die rote Sonne im Meer versinkt und am Himmel die weiße Sichel des Mondes blinkt,

ziehn die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus,

und sie legen in großem Bogen die Netze aus.

Die bisherige Spielplatzkönigin hörte zu und wußte, jetzt war der Augenblick gekommen. Schnell hatte sie sich Text und Melodie eingeprägt. Und ehe die anderen Kinder wußten, wie ihnen geschah, übernahm sie den Gesang, aber nicht nur trällernd und gegen eine Wand gelehnt, oh, nein, sie gestaltete ein ganzes Fischerdorf bei Sonnenuntergang, das Schicksal der »bella, bella, bella Marie« – fuhr doch schließlich der junge Fischer hinaus aufs dunkle Meer und bat sie inständigst: »Wart auf mich, ich komm zurück morgen früh.« Diese Bitte steigerte sich bis hin zu: »Vergiß mich nie!« Bella Marie blieb zurück, Netze wurden in hohem Bogen ausgeworfen, gerudert wurde, der Mond betrachtet, geseufzt –

Und kein Kind hat sie ausgelacht. Nicht nur Hilla stand mit leicht geöffnetem Mund vor ihr, begeistert wie stets, nein, die ganze Schar von Buben und Mädchen verschiedenen Alters lauschte still. Und sie hatte gesiegt. Frauke war nicht mehr die von geheimnisvollem Wissen erfüllte Prinzessin aus der Ferne, sie wurde ein Mädchen unter anderen. Ihre Rivalin hatte wieder alles in der Hand, war freundlich und selbstbewußt und ging an diesem Abend zufrieden in die heimische Wohnung hinauf, mit einem »Servas, Hilla!« und »Kommst morgen a, Frauke?«

Gesunde Selbstbehauptung. Uneingeschränktes Vertrauen in die eigenen Wünsche und Möglichkeiten. Wenn sie jetzt daran zurückdenkt, überkommt sie Neid.