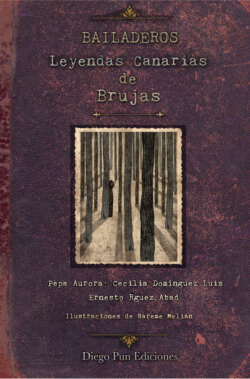

Читать книгу Bailaderos - Ernesto Rodríguez Abad - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеA Rafael Arozarena, que me enseñó a amar a

Mararía y a Lanzarote. I. M.

Duerme Femés: la luna llena proyecta una sombra alargada sobre la calle ancha, si es que se pudiera llamar así el espacio que separaba unas casas dispersas, cuyo único punto central parecía ser la iglesia, que se alzaba alta y blanca en el centro de una explanada.

No es la palmera. Ella sigue allí, enhiesta, a la entrada del pueblo, soportando el viento y la arena africanos que muchas veces invaden el caserío, con las señales imborrables de un pasado incendio.

Quien proyecta esa sombra que se mueve con paso seguro es Mararía, a la que llaman la bruja, seguida por un cortejo de perros, inusualmente callados.

En la hora del ocaso, los habitantes de Femés habían oído cantar a un mirlo, pero no se llevaban a engaño. Todos sabían que era Mararía, anunciando que aquella noche sería plenilunio y ella saldría a bañarse en la luz lunar y a buscar hierbas salvíficas, propiciadoras de no se sabe qué.

Llora un niño y Mararía se detiene. Una lechuza surca el cielo y hace aullar a los perros. La bruja extiende los brazos y los perros callan. También el niño, que ahora sueña con la blancura de las salinas, y sonríe.

Mararía llega al pie de La Atalaya, la sube con paso ligero. Al llegar a la cima, se sienta sobre una piedra, de espaldas a la luna. Desde allí contempla las casas blanqueadas con cal, cuyas techumbres terminan en cúpulas, y adivina los sueños de sus habitantes, el lugar más oscuro y fresco de los patios, las cuadras donde descansan los camellos.

Entonces, cierra los ojos y recuerda.

El día que mi madre, al pie de esta misma montaña, me dio la mano y la apretó con fuerza, mirándome fijamente a los ojos, yo sentí el fuego de la isla. Subía, como lava ardiente, desde la punta de mis pies y se iba posesionando de mi cuerpo.

No sentí dolor alguno, solo una especie de energía extraña, más fuerte que mi voluntad, que me invadía.

Tampoco tuve miedo. En ese momento me creí capaz de crear tempestades, de cruzar por los aires rodeada de fuego, de hacer florecer las huertas en aquella tierra roja y retadora, de fertilizar aquellas llanuras de jable.

Era la hora del ocaso. Un mirlo, venido de no se sabe dónde, se posó sobre mi hombro y cantó. Inexplicablemente, entendí su lenguaje:

«Aquí estoy, Mararía. Serás mujer de gran belleza. Abrirás surcos en el sueño y en el corazón de los hombres y los abrazarás con tu fuego. Ten cuidado entonces, Mararía».

A pesar del desconcierto que me produjo, quise agradecer su profecía y le contesté en su mismo lenguaje, que, sin pensar, salió de mis labios. El mirlo entendió y echó a volar, perdiéndose tras la montaña de Tinazor.

Fue el inicio.

Poco a poco fui conociendo las propiedades de las plantas que, junto a mi madre, localizaba entre los malpaíses, en las faldas de los pequeños montes, y de otras que cultivábamos en la pequeña huerta que teníamos detrás de la casa, al abrigo de los vientos.

Mi madre me enseñó a obtener la savia de algunas, majándolas en el mortero y pasándolas a frascos con un fonil estrecho. También me enseñó a hacer ungüentos e infusiones.

Con el tiempo pude ir a buscar las plantas yo sola. Las localizaba desde muy lejos. Parecía como si se elevaran y exhalaran su aroma más fuerte para que yo pudiera llegar hasta ellas. Conocí las propiedades de la ruda, la valeriana, el laurel, el romero… Ellas mismas me contaban sus secretos, su parte salvadora, pero también su posibilidad de hacer daño.

Mi madre me advirtió:

–No debes contar nada de esto en la escuela, ni a tus amigas, y mucho menos al cura.

–¿Por qué? ¿Qué tiene de malo?

En ese momento, mis ojos se quedaron fijos en las llamas del fogal y, de pronto, el fuego se avivó.

–Eso, eso tiene de malo. Nadie entendería que puedas avivar el fuego, que entiendas el lenguaje de los pájaros, que las plantas te digan sus secretos.

Y me contó viejas historias de inquisiciones y hogueras.

–¿Eso quiere decir que soy una bruja?

Mi madre me miró. Había una chispa de luz extraña en sus ojos.

–No, no lo eres. Las brujas hacen pactos con el diablo y de él reciben su fuerza, su poder. Nosotras recibimos la fuerza de la Tierra. De esta tierra que pisamos y que esconde fuego, que es fuego. Y del viento de la isla que nos trae la arena del desierto, pero que también nos alivia del sol… Pero nadie lo entendería y por eso no puedes decir nada.

–Pero usted hace ungüentos y filtros con las plantas y…

–No soy la única que conoce las propiedades de las plantas. Es cierto que todos saben que mis conocimientos van algo más allá, pero no pueden acusarme de nada, aunque lo sospechen. Sobre todo, por la cuenta que les trae.

–¿Entonces?

–Entonces, lo único que la gente puede saber es que te estoy enseñando mis conocimientos medicinales, pero nada más. Y aun así, no estoy segura de que eso no te traiga problemas.

Le prometí que no diría nada y que haría todo lo posible para que nadie se enterara de nuestro secreto.

Por eso, cada amanecer, cuando aún Femés no había despertado, subía a La Atalaya para hablar con los mirlos, que me contaban cosas de otros lugares y me enseñaron el lenguaje de las demás aves. Y fui feliz.

Pero no todo sucede según nuestros deseos.

Crecí.

De mí se decía que tenía los labios tintos, como las flores de pascua, las pupilas como cuevas, los hombros de media luna, los pechos como dos Teides y el vientre como una duna. Y altas las dos piernas, altas, para mecerme en el aire como la palma canaria.

Un anochecer, al pasar por la Piedra Negra, rumbo a mi casa, me salió al encuentro Andrés, un muchacho del pueblo. Iba descamisado y parecía haber estado bebiendo, porque sus pasos eran tambaleantes y tenía una mirada oscura y ansiosa.

–¡Hola, Mararía! ¿Qué haces a estas horas por aquí?

–Regreso a casa, con un recado para mi madre. Pero me da que tú lo sabes, porque me has estado siguiendo. ¿O no?