Читать книгу Schlüssel zum Gestern - Erwin Böning - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

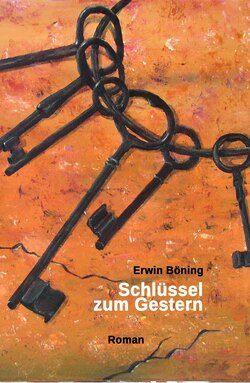

ОглавлениеKapitel 1 Die Schlüssel

Ich weiß, dass ich den Schlüssel irgendwoher kenne. Woher nur?

Eigentlich ist es ein Schlüsselbund. Alt, viel benutzt, abgewetzt und leicht verbogen.

Der eine von den dreien ist ein Steckschlüssel. Die benutzte man früher, um aus einfachen Schlössern mit Bartschlüssel Sicherheitsschlösser zu machen, indem man ein kleines Metallteil im Schüsselloch verankerte, das man nur mit einem Sicherheitsschlüssel wieder entfernen konnte.

Hatte ich auch einmal. Ist aber lange her.

Die anderen beiden könnten ein normaler Haustürschlüssel und einer für ein Vorhängeschloss sein.

Ich weiß, dass ich sie kenne.

Witzig fand ich, dass genau in dem Moment, in dem mir die Schlüssel in den Schoß fielen, im Radio von einer „Schlüsselkonstellation“ berichtet wurde. Irgend etwas Astrologisches. Merkur im so-und-so-vielten Haus oder vielleicht auch in Konjunktion zu irgend einem anderen Planeten. Vielleicht war es auch gar nicht Merkur. Haften geblieben ist bei mir nur, dass eine derartige Konstellation nur alle dreißig Jahre vorkommt. Die Astrologen verbinden alle möglichen mystischen und bizarren Ereignisse damit. Und das Ganze fände quasi in diesem Moment statt.

Es sei eben eine „Schlüsselkonstellation“ – und in dem Moment fällt mir das Schlüsselbund in den Schoß. Zufall, aber irgendwie witzig.

Von unten höre ich die Bässe. Livemusik, was sonst. Da lässt Verena sich nicht lumpen. Wenn schon, denn schon. Vermutlich wieder die Drei-Mann-Combo vom letzten Jahr. Zuerst ein bisschen jazzig, später romantisch-kitschig.

Hoffentlich reicht mir der Whisky, den ich aus dem Wohnzimmer mitgenommen habe.

Einmal im Jahr veranstaltet meine Frau ein großes Fest. Sie nennt es Sommerfest. Eigentlich würde sie gerne ihren Geburtstag zum Anlass nehmen, aber der ist im November. Da kann man nicht mit unserem – zugegeben – wunderschönen Anwesen angeben. Dann ist alles braun und grau und man kann die Nachbarhäuser sehen.

Jetzt im Juli kann man angeben: Alles ist grün. Die gewaltige kurzgemähte Rasenfläche gibt dem Ganzen einen parkähnlichen Charakter und der Zugang zum See verleiht ihm einen ganz besonderen Charme. Die alten Bäume lassen das Anwesen beinahe herrschaftlich, ja adelig erscheinen. Der Steg ist auf alt gemacht. Man nennt es wohl „vintage“.

Der Gärtner hat geschlagene drei Tage gebraucht, um wirklich alles auf Vordermann zu bringen. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Gerade, dass den Vögeln ihr Alltags-Federkleid gestattet bleibt.

Wenn Verena dann noch, wie heute, das Glück hat, dass sich die Wärme des Tages bis in den Abend hält und es windstill ist, so dass man die Autobahn nicht hört, dann hat sie alles, was sie für ihr Megaevent braucht.

Geladen sind vierzig bis fünfzig Kollegen, Geschäftspartner, Wegbegleiter. Freund wie Feind. Die einen sollen bewundernd zu ihr aufschauen, die anderen innerlich vor Neid zerplatzen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen kommen nur erfolgreiche Männer mit ihren Gattinnen und – Verena.

* * *

Seit sieben Uhr kreuzen Edellimousinen verschiedenster Marken am Ende der Kiesauffahrt auf, knirschen langsam auf das Gebäude zu und halten dann im Rondell vor dem Eingang mit den kitschigen Säulen. Das näherkommende Geräusch ihrer Reifen im Kies hat etwas Aggressives. Sie verweilen nur kurz, spucken die Creme-de-la-Creme der regionalen Wirtschaft, nebst Gattin, aus und verschwinden wieder.

Der leichte Duft von Sommerblumen, der gerade noch in der Luft lag – vielleicht Goldlack? – wird schnell von teuersten Parfümdüften überlagert, obwohl das Gesamtsetting die kleine natürliche Duftnuance gut hätte gebrauchen können.

Alle sind leger gekleidet, locker und sommerlich und doch ist hier allen klar, dass jedes einzelne Kleidungsstück etwa soviel kostet, wie ein Hartz IV-Empfänger im Monat zur Verfügung hat.

Eine hübsche junge Frau mit einem lächerlichen Häubchen und einer Minischürze steht mit ihrem Champagner-Tablett zwischen den Säulen. Sie ist von einer Agentur eingekauft. Das Lächeln ist im Preis inbegriffen und tausendfach geübt. Keiner spricht mit ihr; ein hübscher Garderobenständer hätte es auch getan.

Gleich vornean im Wohnzimmer empfängt Verena ihre Gäste. Gut sieht sie aus, längst nicht wie fünfundfünfzig. Schlank, groß, langes, welliges, dunkelbraunes Haar. Sie trägt ein kurzes Sommerkleid mit kunterbuntem Blumenmuster. Das Abendlicht, das durch die offene Terrassentür ins Wohnzimmer fällt, lässt ihre sportliche Figur unter dem dünnen Stoff erahnen.

Der Raum ist groß und luftig. Die Terrassentüren sind weit geöffnet und alle überflüssigen Möbel beiseite geräumt, so dass beinahe der Eindruck eines Tanzsaals entsteht. Das eigentliche Wohnzimmer unserer Kleinstfamilie ist nicht mehr zu erkennen.

Verenas Gesicht wirkt angespannt. Das sieht aber nur, wer sie genau kennt. Perfekt beherrscht sie das Managerlachen: Beide Wangen hochziehen, so weit es geht, und dabei die Zähne auf ganzer Breite zeigen. Nur den Augen kann man nicht befehlen zu strahlen. Das kann auch das beste Makeup nicht leisten.

Eine dezente Perlenkette schmückt ihr Dekolleté, um auch den reichlich anwesenden Juristen zu gefallen. Das hat sie mir einmal selbst gestanden.

Gerader Rücken, lange hübsche Beine, sonnengebräunte Arme, Hände mit langen schlanken Fingern.

Man sieht ihr an, dass sie den Moment trotz der Angespanntheit genießt. Sie ist stolz auf das, was sie erreicht hat. In einer Domäne, die immer noch fast ausschließlich von Männern beherrscht wird, hat sie sich einen beachtlichen Platz erkämpft.

Weniger stolz ist sie auf mich.

Als wir uns vor dreißig Jahren kennenlernten, war der gesellschaftliche Unterschied zwischen uns noch nicht so groß wie heute. Sie war seit zwei Jahren mit ihrem Wirtschaftsstudium fertig und hatte einen Einstiegsjob bei einer Unternehmensberatung. Ich studierte noch Psychologie in der Endphase, mit der Aussicht, in absehbarer Zeit auch das große Geld in der Wirtschaft verdienen zu können.

Unsere Herkunft dagegen hätte unterschiedlicher nicht sein können. Verenas Vater war Jurist und Inhaber einer großen Kanzlei im Bergischen Land. Ihre Mutter war Gattin und Mutter der einzigen Tochter. Den überwiegenden Teil ihrer Tage verbrachte sie mit „Charity“. Irgend etwas gab es immer zu sammeln und zu unterstützen. Mal musste Nusskuchen zur Unterstützung der chilenischen Frauen gebacken werden. Mal galt es, eine feurige Rede für den Erhalt einer sozialen Einrichtung oder eines historischen Gebäudes zu halten.

Immer musste Eberhard, ihr Mann, zu gegebener Zeit und vor möglichst großem Publikum seine überdimensionierte Brieftasche zücken, um generös einen nicht zu kleinen Schein zu entnehmen. Diesen drückte er dann mit nicht zu überbietender, schlecht gespielter Bescheidenheit in Margrets selbstgebastelte Sammelbox. Sie bedankte sich überschwenglich und gab ihm je ein Küsschen rechts und links. Man glaubte kaum, dass es sich um das gleiche Paar handelte, das sich noch am Abend vorher ohne Publikum wie die Kesselflicker gestritten hatte.

Die gleiche große Brieftasche zückte Vater Eberhard auch jedesmal, wenn sich die kleine Verena mal wieder verkalkuliert hatte. Die ohnehin reichlich bemessene Apanage während des Studiums musste zeitweise aufgebessert werden, wenn Verena ihrem speziellen Geschmack in Bezug auf Kleidung, Möbel und Männer wieder einmal nicht hatte widerstehen können.

Mein Lebensstil während des Studiums wurde vom Bafög diktiert. Drei bis viermal die Woche Nachhilfe für Haupt- und Realschüler. Hauptsächlich Mathematik, aber auch alles andere, was Geld einbrachte.

Einmal im Monat durfte ich für kleines Geld die Zähler im ganzen Haus ablesen. Die Vermieterin war alt und gebrechlich und traute sich nicht mehr auf die Trittleiter. Auch im Ausrechnen der einzelnen Zahlbeträge traute sie mir mehr zu als ihrem eigenen vergesslich gewordenen Oberstübchen.

Mein Vater war Tiefbauarbeiter, meine Mutter Hausfrau. Große Brieftaschen, aus denen man bei Bedarf größere Scheine entnehmen konnte, gab es bei uns nicht.

* * *

Auf das Haus – besser gesagt Anwesen – ist Verena besonders stolz.

Mit tatkräftiger Unterstützung eines professionellen Architekten hat sie es selbst entworfen und gebaut. Vater Eberhard wird auf seine unnachahmliche Weise auch mitgeholfen haben.

Es muss außerordentlich schwierig gewesen sein, hier überhaupt zu bauen. Ich weiß das nur aus Erzählungen. Das alles passierte lange vor meiner Zeit.

Aber so viel ich vom Hörensagen mitbekommen habe, muss das gesamte Gebiet, bevor es bebaut wurde, unter besonderem Schutz gestanden haben. Der Zugang zum See war verboten. Die Kinder der benachbarten Häusergruppen und der Dörfer ringsum, durften selbst im heißesten Sommer hier nicht baden. Angeblich nutzten die scheuen Rehe des Waldes das Gewässer als Tränke. Badende, johlende und aufgeregt hin und her tobende Kinder hätten die Tiere angeblich für immer vertrieben oder gnadenlos verdursten lassen.

Die Kinder mussten im Sommer daher schon immer mit dem Fahrrad in das beinahe acht Kilometer entfernte Freibad fahren, um – wie es üblich war – Freischwimmer, Jugendschwimmer, Arschbombe und Köpper vom Dreier zu absolvieren. Nicht zu vergessen der allgegenwärtige Kicker, an dem man erste zarte Kontakte zum anderen Geschlecht ausprobierte. Die besten Chancen hatte der, der mit gnadenlosen „Rundschlägen“ die Gegner von der Platte putzte. Das Ganze wurde abgerundet mit einer Lakritzschnecke und einem Wassereis.

Alles schön, wichtig und jugendprägend, aber beinahe acht Kilometer entfernt. In gleißender Sonne mit nackten Füßen hin – und zurück in nasser Badehose.

Da wäre ein einfacher Sprung in den See direkt vor der eigenen Haustür schon dreimal wünschenswerter gewesen. Zarte Kontakte hin, Lakritzschnecke her.

Ging aber nicht. War streng verboten und mit einem Zaun abgesichert.

Die Rehe waren so scheu, dass sie wohl nur nachts zum Trinken kamen; gesehen hat sie jedenfalls nie jemand.

Groß war die Entrüstung bei den einfachen Leuten, die hier wohnten, als der Eigentümer des Sees plötzlich auf die Idee kam, das gesamte Ufer als Bauland zu verkaufen.

So einfach ging das natürlich nicht. Etliche Klagen bei Verwaltungsgerichten, unzählige Artikel in den regionalen Zeitungen, Interviews im lokalen Fernsehen, Protestaktionen vor dem Zaun und bitterböse Leserbriefe im lokalen Blatt waren die Folge. Sogar die Landtagsabgeordneten aller Parteien wurden zu einer Ortsbesichtigung eingeladen. Da aber gerade nicht Wahlkampf war, kam nur einer, der in der Nähe wohnte und wohl auch sonst nicht gerade überbeschäftigt war.

Aber es half alles nichts. Jeder im Umkreis von fünf Kilometern kannte inzwischen das Naturschutzgebiet „Stiller Forst“ mit dem Diamantsee und dem brandenden Kampf zwischen einfachen Einheimischen und dem von außen hinein drängenden Kapital, das sich hier eine friedliche, aber mondäne Ruhezone wünschte.

Nach nur vier Jahren wurde gebaut. Alle Prozesse waren verloren und die soziale Polarisierung des kleinen Vorortes vorprogrammiert.

Der Vorbesitzer und seine Nachkommen hatten für alle Zeiten ausgesorgt.

Die Rehe müssen wohl abgefunden worden sein oder haben von sich aus eine andere Tränke gefunden.

Die Grundstücke waren binnen kürzester Zeit vergeben. Die Quadratmeterpreise wurden geflissentlich unter dem Deckel gehalten.

Die Grundstückszuschnitte für die zweiundvierzig zu bauenden Häuser waren absolut großzügig und so gehalten, dass keiner mehr als unbedingt nötig die benachbarten Anwesen einsehen konnte. Der alte Baumbestand wurde so gut wie möglich vor den Baufahrzeugen geschützt und so als Sicht- und Sonnenschutz erhalten.

Die Häuser waren groß, protzig und überwiegend an Hässlichkeit nicht zu überbieten. Jedem Psychologen gewährten sie - wie ein diagnostisches Hilfsmittel - einen tiefen Blick in das Innere des jeweiligen Bauherrn. Die gebogenen Riesengauben, im Volksmund schnell als „Rülpsdächer“ tituliert, die Säulenhallen und die den gesamten Garten verunstaltenden überdimensionierten Kunstwerke ließen auf problematische Kindheiten und endlich mit Wohlstand gekittete Minderwertigkeitsgefühle schließen.

Nicht so das Haus von Verena.

Es hat auch einen Säulenvorbau - aber mediterran. Und das ist nicht hässlich oder kitschig sondern modern und zeitlos. Zu mindest noch. Auch der Rest ist mediterran und mit Kunstobjekten hält sich Verena zurück. Da traut sie ihrem eigenen Geschmack nicht und fürchtet, sich lächerlich zu machen.

Auch hatte sie nie die sozialen Probleme mit den „Ureinwohnern“, wie ein Großteil der anderen Neubürger.

Wir haben keine Kinder. Verena wollte keine. Sie hatte Angst, von Karrierefrau und Erfolgsmensch auf das Niveau „Muddi“ abzustürzen.

Die anderen Neubewohner des Dörfchens, überwiegend Professoren, Chefärzte, Wichtigtuer und Erben, haben durchaus Kinder. Viele dieser Kinder wissen um ihren besonderen gesellschaftlichen Status und die gut gefüllten Konten der Eltern. Und das zeigen sie auch gerne.

Zur Schule, die etwa viereinhalb Kilometer entfernt ist, werden sie im SUV gebracht. Oftmals von Hausangestellten. Und das nicht nur, weil man ihnen die Strecke mit dem Fahrrad nicht zutraut, so wie es die einfacheren Kinder von der anderen Straßenseite halten. Eher fürchtet man den mit Sicherheit vorhandenen Sozialneid der Eltern, die in Gesprächen am Frühstücks- und Abendbrottisch kein gutes Haar an den „Neuen“ lassen.

Auch die Wut der Kinder, die jahrelang - und nach wie vor - acht Kilometer hin und zurück ins Freibad fahren, ist nicht zu unterschätzen. Es gibt Stellen im Zaun, durch die man die Stege im See sehen kann. Dort kann man nachmittags auch sehen - und vor allem hören -, wie sich die Kinder der „Geldsäcke“ in der ehemaligen Reh-Tränke vergnügen.

„Der Zutritt des gesamten Areals für Nicht-Anwohner ist verboten“.

So sahen sich die Neusiedler von Anfang an gezwungen, ihre Kinder mit dem Auto zu Kindergarten, Schule, Flötenunterricht und Ballett zu bringen und anschließend wieder abzuholen. Oder bringen zu lassen.

Die Angst vor Übergriffen der als gewaltbereit eingestuften Dorfjugend war bei den Neubürgern allgegenwärtig. Nicht verstanden haben sie die Ursachen dieser Polarisierung: Schließlich haben sie Haus und Grund gekauft und ordnungsgemäß bezahlt.

Bis heute ist es – bis auf kleinere Rangeleien unter Schülern – ruhig geblieben. Aber der bebaute See ist zur Exklave geworden. Auch die „Neuen“ haben untereinander kaum Kontakt gefunden. Zu groß ist wohl die Konkurrenz um Geld und Prestige und zu klein sind die Gemeinsamkeiten.

* * *

Um halb sieben wurde Verena nervös. Ihr Lächeln sah gefroren aus, immer häufiger schaute sie zur Uhr. Für sieben Uhr waren die ersten Gäste avisiert. Ich spürte, dass sie etwas sagen wollte, sich aber unsicher war, ob die Zeit dafür schon reif war. Oder sie hoffte, dass ich selbst drauf käme, was zu tun war.

„Ich geh dann mal nach oben und wünsche Dir einen super-bombig-schönen Abend. Bin sicher, dass alles klappt.“

Küsschen links, Küsschen rechts – und Abgang.

So unangenehm die Ereignisse im letzten Jahr auch waren, sie tragen jetzt doch die richtigen Früchte!

Ich muss, ja darf nicht am „großen Sommerfest am Diamantsee“ teilnehmen, sondern darf mich in mein Arbeitszimmer unterm Dach zurückziehen. Ich habe sozusagen einen richtig freien Abend gewonnen.

Verena wird mich bei allen entschuldigen. Mit schräg gelegtem Kopf und traurigen Augen wird sie vermelden: „Ihr wisst ja, wie das ist, wenn das Business ruft. Eine unaufschiebbare Sache, sehr filigran, aber: Schweigepflicht! Ich weiß selbst nur ansatzweise, worum es geht. Ganze Existenzen stehen auf dem Spiel. Man mag sich nicht ausmalen, was passiert, wenn das schief geht. Vielleicht drückt Ihr meinem Mann ja die Daumen.“

Dann sind einige beeindruckt, dass auch so einer wie ich irgendwie wichtig ist. Die anderen haben ähnliche, wenn nicht die gleiche Ausrede auch schon benutzt und haben auf diese Lösung seit dem Desaster im vergangenen Jahr gehofft. Trotzdem: „Schade, dass er nicht dabei sein kann“, „immer eine Bereicherung“ und „aber dann nächstes Jahr wieder ganz bestimmt“.

* * *

Ich gehe mit breitem Grinsen durchs Wohnzimmer und nehme noch die Karaffe Whisky mit. Glas finde ich auf die Schnelle keins, man kann auch direkt aus Karaffen trinken. Zumal, wenn Verena es nicht sieht.

* * *

Im letzten Jahr durfte ich noch dabei sein. Es fing genauso an wie heute: Audi, Mercedes und auch mal ein Bentley. Dienernde Fahrer, Garderoben-Frau mit Champagner. Begrüßung: „Wie schön“, „ich freue mich so“, „bin so glücklich, dass Du es doch noch einrichten konntest“, „toll siehst Du aus“, bla bla bla.“

Im Laufe des Abends muss ich wohl zu viel getrunken haben.

Die Gespräche waren wie immer. Die Zeit wollte und wollte nicht vergehen. Banker, Ökonomen, Juristen, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, Anlagespezialisten und alles, was die Wirtschaft sonst noch so hergibt. Kein Handwerker, kein Beamter, kein Naturwissenschaftler und kein Geisteswissenschaftler – nur ich: der Psychologe.

Der Umgang mit Psychologen ist überall gleich. Sobald man weiß, dass sie’s sind, spricht man sie nicht mehr an. Denn vierzig Prozent der Menschen denken, „die haben selbst die größten psychischen Probleme“. Bei nahezu allen Psychologen in Serien, Krimis und Spielfilmen ist das schließlich auch der Fall. Weitere vierzig Prozent befürchten, dass die Psychologen ihnen hinter die Stirn sehen können, was auf keinen Fall passieren darf. Diese Furcht lässt ahnen, was hinter diesen Stirnen vor sich geht. Die letzten zwanzig Prozent haben entweder gar keine Ahnung, was ein Psychologe ist und tut oder sie verwechseln Psychologen mit Psychiatern und Neurologen, mit Heilpraktikern und - wenn es ganz schlimm kommt - mit Physiotherapeuten.

Da man mich mied wie der Teufel das Weihwasser, schlenderte ich durch den Garten und versuchte, die Sommerdüfte und die Geräusche der noch im See spielenden Kinder zu genießen. Ich hielt mich an meinem Glas fest. Zuerst an einem. Dann kamen weitere hinzu. Ich wurde mutiger und sprach die Leute direkt an.

Früher hatte ich immer Erfolg mit meinen Therapie-Storys. Jede Macke anderer Menschen interessiert die Leute eigentlich, da sie ja selber keine haben. Nichts in der Welt ist so gerecht verteilt wie Normalität und Intelligenz: Jeder denkt, er habe mehr als genug davon abbekommen.

Auch das Elend der Hartz IV-Empfänger kommt normalerweise bei Partygästen immer ganz gut an. Diesmal – auf dem Fest vor einem Jahr – aber nicht.

„Sorry, ich muss da drüben noch etwas mit dem Andy besprechen“.

„Das freut mich, dass es Ihnen so gut geht – ach da drüben ist ja Verena“.

So ungeliebt zu sein, gefällt niemandem und ich muss meine Redebeiträge wohl – so genau weiß ich das leider nicht mehr – um die Schuldfrage am Elend der Menschen erweitert haben. Und auf die rhetorische Frage, wo die Schuldigen denn seien, muss ich wohl um mich herum auf die Anwesenden gezeigt haben.

Die nachfolgende hitzige Debatte kann ich nur noch wie durch einen Nebel erinnern. Auf jeden Fall wurde es laut. Sehr laut. Ich fürchte, es mündete in meinen Ausruf: „Dieses eure-Armut-kotzt-mich-an-Gehabe ist widerlich, armselig und passt nur zu Primaten wie euch“. Oder so ähnlich.

Verena hat Monate gebrauch, um das wieder gerade zu biegen: „Er ist halt sehr im Stress“, „Ihr müsst ihm nachsehen“, „…. den ganzen Tag unter solchen Leuten, wer soll das aushalten?“ und so weiter und so weiter.

Einige Gäste hat es wohl für immer vergrault. Meines Erachtens kein großer Verlust - Verena ist da leider exakt gegenteiliger Auffassung.

Nach fast einem halben Jahr Schmollen beruhigte sich das Ganze wieder, aber ich musste versprechen, das nächste Mal verhindert zu sein.

* * *

So habe ich heute das große Glück, verhindert zu sein, noch vor Anpfiff den Platz verlassen zu dürfen und mit einer Karaffe Whisky in mein Reich unterm Dach verschwinden zu dürfen. Tabak und Blättchen habe ich Anfang der Woche schon besorgt und oben versteckt.

Mein Arbeitszimmer ist schön und geräumig. Helle Tapete, kurzfloriger Teppichboden, schlichte Möbel vom Tischler, kein Schnickschnack.

Ich ziehe mich um. Die Wärme des Tages steht noch im Zimmer - aber mit T-Shirt und Shorts lässt es sich gut aushalten.

Leider habe ich das Zimmer in den letzten Monaten etwas vernachlässigt – genau genommen in den letzten Jahren. Auf den ersten Blick wirkt es bei ehrlicher Betrachtung eher wie eine Abstellkammer.

Für heute Abend habe ich mir deshalb vorgenommen, alles zu sichten, neu zu ordnen, abzuheften und gegebenenfalls ohne Erbarmen wegzuwerfen. Dazwischen möchte ich an meinem Whisky nippen und - sobald es dunkel wird - eine rauchen. Das geht nur am offenen Fenster, denn Verena darf das auf keinen Fall mitbekommen. Ich hoffe, dass sich auch der Geruch an mir bis morgen verzogen hat. Ich gehe nicht davon aus, dass ich Verena heute noch sehen werde. Und morgen früh ist sie sicher voll mit den Eindrücken des heutigen Abends und wird nicht als erstes an mir herumriechen.

Leider geht mein Fenster, was eigentlich ganz schön ist, zum See hinaus. Ich habe direkten Blick auf den Steg, auf dem sich im Moment eine Zweier- und eine Dreiergruppe Erfolgsmänner intensiv ins Gespräch vertieft haben. Sollten sie mich am Fenster sehen, wäre die ganze Tarnung aufgeflogen. Später, wenn es dunkel ist und ich das Fenster öffnen kann, muss ich wegen der Mücken vom See ohnehin das Licht löschen. Den kleinen rotglühenden Punkt im dritten Stock wird keiner bemerken oder richtig einordnen können.

Also kommt die Arbeit vor dem Vergnügen. Ich hole den ersten Karton aus dem Eckregal und lasse ihn auf den Tisch plumpsen. Eine Staubwolke schießt nach allen Seiten. An der Außenseite des Kartons haben sich augenscheinlich mehrere Kellerasseln das Leben genommen.

Der Inhalt ist staubig und uninteressant. Gleich den ganzen Karton neben die Tür. Wird morgen entsorgt.

Der zweite Karton ist nicht minder staubig, aber interessanter. Alte Fotos: Verena in jung, Hochzeit im Prinzenpalais, Urlaube im Club, Bikinis, Yachten, Leute, an die ich ohne diese Bilder nie wieder gedacht hätte. Nicht einmal von der Hälfte würde mir der Name wieder einfallen. Klassentreffen, berufliche Erfolge. Viele Bilder haben alle Farben bis auf eine verloren. Die verbliebene ist in der Regel sepia-braun. In welchen fantastischen Farben die karierte Hose seinerzeit aufwartete, wird für immer ihr Geheimnis bleiben. Die Bilder eines bestimmten Zeitraums zeichnen sich durch abgerundete Ecken und einen Datumsaufkleber auf der Rückseite aus: Porst-Königsbilder. War damals etwas Besonderes. Heute sind sie genauso sepia-braun wie die anderen.

Genau erkennen kann man die historischen Übergänge von 9 x 13 auf 10 x 15 und später auf 13 x 18 cm. Heute kaum noch vorstellbar, dass man warten musste, bis man den 21er oder 36er Film „vollgeschossen“ hatte, ihn dann zum Entwickeln in einen Fotoladen bringen und noch ein paar Tage warten musste, bis man die Ergebnisse seiner Fotografierkunst bewundern konnte. Wenn die Urlaubsbilder nichts geworden waren, war der ganze Urlaub hin.

Wo genau das Schlüsselbund herkam, kann ich nicht mehr sagen. Es lief die astrologische Meldung über das „Schlüsselereignis“ im Radio und mir fiel das Schlüsselbund in den Schoß. Da ich über die Zufälligkeit des Augenblicks lachen musste, habe ich nicht darauf geachtet, wo es genau herkam. Es muss irgendwo zwischen den Bildern gesteckt haben, obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann.

Aus dem Schlüsselkasten kann es nicht gefallen sein. Jeder hat, glaube ich, so einen Aufbewahrungsort für alte Schlüssel. Bei mir ist es eine kleine Holzschachtel, in der früher einmal, wie die Aufschrift besagt, original Wiener Sachertorte im Miniformat verschenkt wurde. Ein kleiner Metallclip sorgt dafür, dass man sie verschließen kann und einem keine Schlüssel in den Schoß fallen.

Ich habe die Schlüssel mitten auf den Tisch gelegt, so dass sie mir alle paar Minuten ins Auge fallen. Ich kenne Sie. Aber wo gehören sie hin?

Endlich ist es dunkel genug. Ich drehe mir eine Zigarette wie früher. Das verlernt man tatsächlich nicht. Schon vor einer ganzen Weile habe ich mein altes Benzinfeuerzeug aufgetankt und mit neuem Docht und neuem Feuerstein versehen. Wenn schon – denn schon.

Ich lösche das Licht, öffne leise das Fenster und stelle die Whisky-Karaffe neben mich auf die Fensterbank.

Mir schlägt etwas kühlere Luft entgegen, die eine Mischung aus Natur und Fest mit sich trägt. Der Garten ist mit Fackeln erleuchtet. Zwischendurch dringt ein weibliches Lachen bis zu mir hoch. Auf dem Steg sitzen ein Mann und eine Frau eng nebeneinander. Womöglich bahnt sich dort der Skandal für die nächste Zeit an. Die Combo spielt noch, wenn auch leiser. Leider kann ich sie nicht sehen, die Gaube im zweiten Stock verdeckt sie. Wie oft sie wohl schon verstohlen auf die Uhr gesehen haben. Schwer verdientes Geld.

Ich inhaliere tief. Dazu winzige Schlucke Scotch. Alte Erinnerungen werden wach und mir wird ein bisschen schwindelig.

Und plötzlich weiß ich es!