Читать книгу Schlüssel zum Gestern - Erwin Böning - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеKapitel 2 Verena

Ich lebte damals, vor mehr als dreißig Jahren, als ich Verena kennenlernte, in einer kleinen Wohnung in Oldenburg. Es gibt dort eine Universität, an der man seinerzeit noch Psychologie studieren konnte. Der so genannte „Numerus Clausus“ hatte mich aus Nordrhein-Westfalen hier her geführt. „Je schlechter der Abi-Schnitt, um so weiter geht’s zum Studieren in den Norden“ hieß es damals - und das sollte witzig sein.

Tatsächlich ist es nicht ganz einfach, hier heimisch zu werden. Die Menschen sind ehrlich, aber schwer aufzuweichen. Die überschwengliche Freundlichkeit, die man uns Rheinländern nachsagt, trifft man hier überhaupt nicht an. Von uns behauptet man ja, abends dicke Freunde zu sein – morgens erkennt man sich nicht wieder und abends gibt’s wieder neue beste Freunde.

Da ist der Oldenburger anders: Freund bleibt Freund durch dick und dünn – aber bis es soweit ist, kann es Jahre dauern.

Dazu kommt ein miserables Klima. Die Sommer sind eigentlich gar keine Sommer. Nur der Regen wird wärmer. Ständig weht ein Wind, der richtig unangenehm werden kann, zumal man alle Wege mit dem Fahrrad zurücklegen muss. Öffentlicher Personennahverkehr ist so gut wie unbekannt. Außer bei Eisglätte. Dann fahren alle mit dem Bus und schimpfen über die Vollheit, über die „Scheiß-Busse“, die nie pünktlich kommen, auf die man ewig wartet, die gefühlt nur im Stundentakt verkehren und die reinweg unbezahlbar sind.

Sonst bei Wind und Wetter: Fahrrad. Ohne Regenjacke, Regenhose und Gummistiefel ist man aufgeschmissen. Was die Stadt allerdings außerordentlich liebenswert und sympathisch macht, ist der Umstand, dass das alle so machen. Und alle meint wirklich alle. Ich habe Hochschullehrer, Professoren und Dozenten gesehen, die in ebendiesem Aufzug abends ins Theater fuhren. Ohne dass man sich schämt oder es einem peinlich ist, zieht man sich die nassen Sachen im Foyer des Theaters aus und gibt sie an der Garderobe ab, als wenn es Pelzmäntel wären. Für Ärzte, Pastoren und selbst den Oberbürgermeister gilt das gleiche.

Vor dem Standesamt habe ich Brautleute ihr Fahrrad abstellen sehen, Trauzeugen ebenso und selbst der Standesbeamte.

Das Gute an dem ständigen Wind ist, das es in Oldenburg immer frische Luft für klare Gedanken und niemals so etwas wie Smog gibt. Oft bringt der Wind Andeutungen von Salz und Meer mit.

Wenn es an der nicht sehr weit entfernten Küste stürmt, fliehen die Möwen oft ins Binnenland bis nach Oldenburg. Ihr Geschrei weckt Urlaubserinnerungen, wie es sonst eigentlich nur der Duft von Sonnenöl fertig bringt.

* * *

Meine Wohnung damals war nicht gerade billig: Vier Zimmer, Küche, Bad, Flur und sogar ein kleiner Garten für 280,- DM plus Nebenkosten. Bei 490,- DM BAFöG im Monat, war das sportlich und ging nur, indem ich regelmäßig mit Nachhilfe, Ferienjobs und allem, was irgendwie Geld ins Haus brachte, nachhalf.

Da die Wohnung insgesamt nur über 37 qm verfügte, kann man sich die Größe der einzelnen Zimmer in etwa ausmalen. Vom Garten sagte einmal ein Kommilitone: „Er ist zwar nicht breit und auch nicht tief – aber dafür unheimlich hoch“.

Auf jeden Fall stimmte das Chi - wenn man das im Feng-Shui-Deutsch so sagen kann: Reinkommen und sich wohl fühlen war eins.

Sie lag in einer relativ wenig befahrenen Straße nahe der Innenstadt im Erdgeschoss eines Anbaus, der zu einem alten Oldenburger Bürgerhaus gehörte, das man hier „Hundehütte“ nennt (wohl weil Oldenburg am Fluss Hunte liegt). Der Anbau lag ein wenig zurückversetzt und wurde durch einen Fahrradunterstand und diverse Mülltonnen von der Straße getrennt.

Das eigentliche Leben fand im Haupthaus statt. Die Vermieterin, Frau Alma Lebedow, war 84 Jahre alt und hatte jedes noch so kleine Zimmerchen in ihrem Haus an Studenten oder sonstwie gescheiterte Menschen vermietet. Sie wohnte im ersten Stock und war, wie sie mir einmal erläuterte, fallsüchtig. Deshalb habe ich sie außerordentlich selten im Anbau zu sehen bekommen – die anderen Mieter munkelten aber, dass Frau Alma Lebedow durchaus einmal durch alle Zimmer schlich, wenn sie verlässlich wusste, dass die Mieter sie in absehbarer Zeit nicht überraschen konnten.

Ich sah sie immer, wenn ich einmal im Monat die Zähler im Haus für sie abgelesen und für jeden Mieter eine eigene Abrechnung erstellt hatte. Dann ging ich zu ihr, musste auf dem Kanapee Platz nehmen, bekam einen Eierlikör (sommers wie winters) und musste mir etwa zwanzig Minuten Geschichten aus dem Krieg, vor dem Krieg und aus ihrem bewegten Leben anhören, bis ich meine zwanzig Mark bekam und mich verabschieden durfte. Wir waren fast so etwas wie Freunde.

Die zwanzig Mark trug ich regelmäßig zum Griechen, wo ich mit einer Freundin stets Nr. 68 aß und den Rest des Geldes in Bier und Ouzo investierte.

Als ich damals in Oldenburg anlandete, versuchte ich, wie man das so macht, Freunde, oder zumindest Bekannte zu finden, was – wie gesagt – in Oldenburg nicht so einfach ist.

An der Uni gestaltete sich das komplizierter als ich es mir vorgestellt hatte. Viele Studentinnen und Studenten waren schon deutlich älter als der Durchschnitt, hatten Familie in oder um Oldenburg und fuhren regelmäßig nach Ende der Veranstaltungen nach Hause. Das „studentische Leben“, wie man es sich so vorstellt, fand in Oldenburg nicht statt. Selbst Studentenkneipen oder ein „Campus-Viertel“ sucht man hier bis heute vergebens.

Nächster Versuch: Sportverein. Teuer und überaltert. Dreimal habe ich Stuhlgymnastik, Rumpfbeugen und Knie hoch mitgemacht, um dann festzustellen, dass ich Jahrzehnte zu früh gekommen war.

Dann gemischter Chor: Rentner, Witwen und Restposten wie ich. Liedgut der späten Vierziger.

Volkshochschulkurs Fotografie: Ich weiss jetzt, was Blende, Verschlusszeit und Tiefenschärfe bedeuten, aber alle, die ich gefragt habe, ob sie noch Lust auf ein Bier hätten, mussten leider sofort nach Hause, „gerne ein andermal“, „nee, mache ich eigentlich gar nicht“ bis hin zu Blicken, die einem Sittenstrolch würdig gewesen wären.

Letzter Versuch: Politik. Mehrere Parteien und Bürgerinitiativen habe ich aufgesucht, war aber immer schon ein Fremdkörper, bevor ich den Raum betrat.

Hängengeblieben bin ich bei einer linken Gruppierung, die insgesamt aus vierzehn Mitgliedern bestand und zunächst den Kapitalismus abschaffen und anschließend die ganze Welt retten wollte. Absolute Betonköpfe, unerträglich. Aber hier habe ich Heinz und Werner kennengelernt. Zwei skurrile Typen, die jedenfalls zuhören konnten und sich für mich interessierten. Offen für alles – Hauptsache nicht langweilig. Mit denen konnte man Bier trinken gehen. „Hopfenkaltschale“ wie sie es nannten. Es blieb aber nie bei einem Bier – oft auch nicht bei fünfen.

Ihre Stammkneipe hieß „Hinkebein“ und lag etwas außerhalb der Innenstadt Richtung Uni. Pido, der Inhaber, war – wie es damals noch hieß – Jugoslawe. Ob er eigentlich Serbe, Kroate, Montenegriner oder sonst etwas war, wurde nicht hinterfragt und wusste auch niemand.

Im „ersten Leben“ war Pido Fußballprofi. Als das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ging, hat er auf Wirt umgeschult.

Er strahlte eine ungemeine Ruhe aus und war absolut tolerant. Wenn es bei uns einmal später wurde, weil die Welt sich wieder einmal gegen das Gerettet-werden wehrte, stellte Pido ringsum die Stühle auf die Tische und überreichte uns den Kneipenschlüssel. „Geht bitte hinten raus – ihr wisst, wegen der Polizeistunde – schließt bitte ab und werft den Schlüssel in den Briefkasten. Bier und so könnt ihr euch so viel nehmen, wie ihr wollt. Aber macht bitte Striche auf ‚nem Bierdeckel oder legt mir Geld hin. Viel Spaß noch - und gute Nacht Jungs“. Sprach‘s und verschwand. Niemals hätten wir ihn auch nur um einen Pfennig betrogen. In Zweifelsfällen – und die gab’s zu Hauf – wurde ein Strich mehr gemacht. Vertrauen war ein hohes Gut, das man auf keinen Fall verlieren wollte.

Unsere Gespräche drehten sich um die großen Themen der Welt: Ein System, mit dem man jede Spielbank knacken kann. Die allgemeine und die spezielle Relativitätstheorie Einsteins. Wie kann man mit einer glühenden Nadel ein Zehnpfennigstück im Telefon einer Telefonzelle festhalten und dadurch daran hindern, in den Münzbehälter zu fallen, um so stundenlang Ferngespräche für zehn Pfennig führen zu können. Und ähnlich spannende Dinge.

Die zu späterer Stunde geführten Debatten waren einerseits hitziger als die davor. Andererseits konnte es gut sein, dass sie sich beim nächsten Treffen fast wortgleich wiederholten, weil sich niemand mehr an sie erinnerte.

Werner war kräftig gebaut und hatte längeres welliges Haar in „Grundfarbe“ – irgendwie von allem etwas. Zur obligatorischen Jeans trug er im Winter meistens Turnschule oder – bei entsprechend miesem Wetter - sogenannte Entenschuhe. Im Sommer ausschließlich Birkenstock-Sandalen. Irgendwann im Frühling, es muss wohl jeweils der erste oder der fünfzehnte April gewesen sein, erfolgte erbarmungslos der Schuhwechsel. Ich habe Werner auch mit Birkenstock-Sandalen im Schnee gesehen. Als wenn die Entenschuhe nur für ein halbes Jahr gepachtet waren.

Ständiger Begleiter durch alle Jahreszeiten war sein Parka – original von der Bundeswehr, Deutschlandfahnen auf den Ärmeln eigenhändig mit der Rasierklinge abgetrennt. Darunter immer einer von drei Pullovern, die ihm angeblich eine Freundin gestrickt hatte. Angeblich, weil sonst nichts über diese Frau verlautete und sie auch nie jemand von uns gesehen hat. Sie muss, ohne ein Wort zu sagen oder sonst aufzufallen, nur dagesessen und drei Pullover für Werner gestrickt haben. Danach ist sie dann spur- und kommentarlos verschwunden.

Der Wärmeausgleich zwischen Sommer und Winter muss bei Werner unterhalb des Pullovers per Flanellhemd, T-Shirt, beides oder keines von beiden stattgefunden haben. Ich jedenfalls habe Werner bei minus 10 und bei plus 30 Grad nie ohne einen der drei Pullover gesehen.

Sein Blick ist klar und offen – solange er nüchtern ist. Das war bei uns allen dreien nicht immer der Fall. Sein Gesicht ist eine einzige Kraterlandschaft. Vermutlich falscher Umgang mit Akne während der Pubertät.

Heinz ist der gegenteilige Typus: Schmal, fast mager, eher klein. Strähniges, glattes Haar, das immerzu nach Shampoo zu rufen scheint. Dabei ist dieser Eindruck vermutlich völlig falsch. Heinz ist außerordentlich sauber und pedantisch ordentlich – fast etwas überpenibel, wie man hier in Norddeutschland sagt.

Er läuft sommers wie winters im T-Shirt durch die Gegend, darüber so etwas, das man früher Anorak nannte.

Heinz verträgt mehr Bier als alle, die ich sonst so kennengelernt habe. Ich habe ihn nach vierzehn echten Halben kerzengerade stehen und über Hölderlin referieren sehen. Werner meinte: „Mit sieben Litern darf er die Dienstbezeichnung „Dromedar“ führen“.

Allerdings behauptet Heinz auch, er wäre schon mehrfach verdammt nah am Delirium Tremens gewesen. Zwar habe er keine weißen Mäuse gesehen, aber Micky Mäuse. Das habe wahrscheinlich daran gelegen, dass er zu der Zeit massig Comics gelesen habe.

* * *

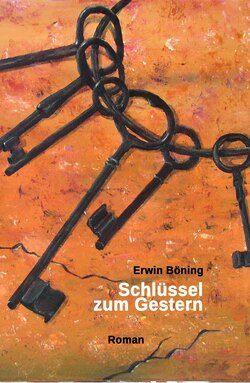

Wie ich so in meinem Arbeitszimmer sitze, dreißig Jahre nach Werner, Heinz und „Hinkebein“, leicht angeschickert und ein bisschen schwindelig, fällt es mir wieder ein: Immer wenn ich leicht angeschlagen vom „Hinkebein“ nach Hause kam, habe ich mit dem verdammten Steckschloss gekämpft. Vor meiner Haustür war es stockdunkel, Taschenlampe besaß ich keine und das Schlüsselloch für den Steckschlüssel war winzig klein.

Wie habe ich laut geflucht. Während ich mich mit einer Hand am Türrahmen festhalten musste, versuchte ich mit der anderen, den Spezialschlüssel in die winzige Öffnung zu bekommen. Einmal öffnete sogar der stocksteife Dr. Baumstark von nebenan sein Fenster und dozierte mit hoher Fistelstimme: „Lassen Sie es gut sein, junger Mann, es ist drei Uhr morgens“.

Die Antwort, dass ich selbst eine Uhr hätte, hat ihm nicht gefallen und wir haben uns fortan nicht mehr gegrüßt.

Das Steckschloss war es, das meine Erinnerung zurück brachte.

* * *

Immer nur bei Pido zu sitzen und zu diskutieren wurde Werner, Heinz und mir hin und wieder langweilig. Mal wieder etwas unternehmen, rauskommen war dann die Devise.

Da fiel uns ein Flyer der Uni in die Hände: „In unserer Reihe ‚Erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen unserer Hochschule stellen sich vor‘, berichten diesmal fünf ehemalige Studentinnen und Studenten der Wirtschaftsfakultät unter dem Titel „Leistung muss sich wieder lohnen“ über ihre Karriere und ihren Weg ins Management. Beginn 20.00 Uhr; der Eintritt ist frei.“

„Da müssen wir hin“, waren wir drei uns einig. Werner, um die Welt zu retten, Heinz, um den Gegner zu studieren und ich, um einmal Abwechslung zu bekommen.

Gesagt, getan. Am folgenden Mittwoch saßen wir den fünf gelackten Schnöselinnen und Schnöseln im Audimax gegenüber, die sich für die neuen Lenker der Welt hielten. Sie auf der Bühne, wir mit geschätzt fünfzig Anderen im Zuschauersaal.

Der Vortrag war schaurig einseitig; die anschließende Debatte furchtbar. Werner steigerte sich auf eine nie gekannte Dezibel-Zahl. Unzählige Male musste ich ihn wieder auf seinen Stuhl zurückziehen. Heinz versuchte mit statistischen Fakten zu überzeugen, drang aber nicht durch und ich hatte nur Augen für die brünette junge Frau mit den tiefgründigen Augen. Von mir aus gesehen die zweite von links auf der Bühne.

Es hat etwa zwanzig Minuten gedauert, bis sich unsere Blicke das erste Mal trafen. Dann wieder nach zwei (gefühlt hundert) Minuten. Und dann regelmäßig. Mein Puls beschleunigte sich deutlich, das lautstarke Gezänk rechts, links und vor mir wurde zu einem reinen Hintergrundrauschen.

Als die elendige Show endlich vorbei war, traf ich sie vor den Toiletten. Sie kam aus der Damentoilette und ich war auf dem Weg in die für Herren.

Wir sahen uns an und es passierte das, was ich einmal zum Thema „Liebe auf den ersten Blick“ gelesen oder in einer Fernsehdokumentation gesehen hatte. Dort hieß es: „Auslöser sind Blickkontakte, die oft nur Bruchteile von Sekunden länger dauern, als es normalerweise der Fall ist“. Ich fühlte mich wie Obelix, als er sich in Falbala verliebte: In meiner Sprechblase tauchte ein rotes Herz auf, das langsam immer größer wurde.

Sie redete frisch darauf los; was sie sagte, weiß ich nicht mehr, weil ich nur noch zum Teil online war. Es muss so etwas wie: „Da sind wir wohl nicht ganz auf der gleichen Linie“ oder „schön, wenn man sich noch so streiten kann“ gewesen sein – vielleicht aber auch nicht.

Ich stammelte deutlich weniger frisch so bedeutende Aussagen wie: „Ähhh…., ich glaube eigentlich…. hmm – weiß nicht genau… ähh… oder doch? Wenn Du…. und ich kenn die beiden gar nicht so… also schon… aber…“.

Ich weiß nicht mehr, wie lange dieses Elend dauerte. Als ich mich wieder fand, stand ich immer noch mit hängenden Armen zwischen den Toilettentüren, die Augen auf unscharf gestellt. Heinz und Werner hatten mich in ihre Mitte genommen, aber von den weltbewegenden Ereignissen augenscheinlich wieder einmal nichts mitbekommen.

„Ganz schön anstrengend, der Klassenkampf“ meinte Heinz und Werner fügte hinzu: „so schlecht waren wir doch gar nicht - aber du siehst aus, als hättest Du gerade die vernichtende Endphase des Kapitalismus durchlebt.“

„Nö, nö“ murmelte ich, „vielleicht eher so etwas wie das Gegenteil.“

„Muss ich nicht verstehen“ grummelte Werner, „ich brauch Hopfenkaltschale – D12, hoch dosiert“.

Wir verließen das Etablissement und liefen die wenigen hundert Meter zu Pidos „Hinkebein“. Unterwegs fiel mir mit Schrecken ein, dass ich vergessen hatte, sie nach ihrem Namen oder zumindest ihrer Telefonnummer zu fragen. Mist – wie gewonnen, so zerronnen.

Zum ersten Mal schmeckte das Bier nicht, die Themen waren langweilig und die beiden Typen waren mir irgendwie fremd. Die Zeit wollte und wollte nicht vergehen.

Ich benutzte irgendeine Ausrede und ging früh nach Hause. Einschlafen funktionierte überhaupt nicht und ich drehte mir noch eine Zigarette und setzte mich ans offene Schlafzimmerfenster.

„Ich bin ein Verlierer und kann nicht mal die primitivsten Dinge der Welt – zu dumm für alles. Kann nichts draus werden, aus so einem!“

Um halb eins klingelte das Telefon. Auch das noch! „Ja?“ meldete ich mich lustlos.

„Hallo, hier ist Verena; Du weißt, von heute Abend“.

„Na, klar… ähh…, das ist aber schön“.

Nur nicht wieder grobe Fehler machen, konzentrieren, nichts Falsches sagen, nicht noch dümmer wirken als sowieso schon!

„Woher hast Du meine Telefonnummer?“

„Hast Du mir doch selbst vor knapp drei Stunden gegeben – und ich musste versprechen, dich um Punkt halb eins anzurufen. Und: Voila!“

Ha! Ich Held! Ich Casanova! Das schafft außer mir keiner!

Das Gespräch dauerte knapp zwei Stunden. Weil es ein „Ortsgespräch“ war – das gab es damals noch – kostete es, obwohl es Gold wert war, nur zwanzig Pfennig.

* * *

Unser erstes Treffen fand im Schlosscafe statt. Wir tranken Martini – ich zum allerersten Mal – und wir erzählten uns unsere jeweilige Geschichte.

So jemanden wie mich hatte sie noch nie kennengelernt. Die ganze Welt, aus der ich kam, war ihr zutiefst fremd. Aber sie empfand auch eine gewisse Faszination.

Groß geworden bin ich im ersten Stock eines Reihenendhauses im Vorort einer Kleinstadt in Nordrhein Westfalen und bin das einzige Kind meiner Eltern. Mein Vater war Tiefbauarbeiter, der jeden Tag schwer schuften musste, um das nötige Geld an die Burg zu bringen. Er ging früh aus dem Haus und kam in der Regel erst zurück, wenn es bereits dunkel wurde. Jede bezahlte Überstunde war ihm recht.

Das Geld gab es noch bar in einer Lohntüte. Die Männer hatten einen Trick herausgefunden: Die Tüte wurde vorsichtig am unteren, unverdächtigen Ende geöffnet und ein paar Mark herausgeschüttelt. Die wurden dann gemeinsam mit den Kollegen in einer der vielen Eckkneipen in Bier und Korn investiert.

Der Lohntüten-Trick war ein kleines Geheimnis, das aber jeder kannte. Insbesondere auch die Ehefrauen, die zum einen riechen konnten und zum anderen generell nachzählten, ob das Geld in der Tüte auch dem Betrag auf der beigefügten Abrechnung entsprach.

Ich glaube, jede von ihnen hätte auf den Pfennig genau sagen können, wieviel der Gatte abgezweigt und „verflüssigt“ hatte.

Vermutlich wussten das wiederum auch die Männer. Aber dieser „Deal“ – wie man heute sagen würde – machte allen Beteiligten Spaß und hielt eine Ehe auch in schweren Zeiten zusammen.

Mein Vater hätte es schön gefunden, wenn ich frühzeitig eine Lehre absolviert und dann schnellstmöglich entweder Geld nach Hause gebracht hätte oder ausgezogen wäre, um ihnen nicht länger auf der Tasche zu liegen.

Meine Mutter sah das genau anders. Sie war als Kind eine sehr gute Schülerin und ihr Lehrer hatte sich dafür eingesetzt, dass sie eine weiterführende Schule besuchen sollte. Dieses Vorhaben scheiterte aber an ihrem Vater – meinem Großvater. Sein einziger Kommentar soll „alles Quatsch, ist doch nur ein Mädchen“ gewesen sein.

So wurde sie „nur“ Hausfrau und Mutter. Wissen und Bildung stellten aber für sie lebenslang die bedeutendsten Güter dar. Sie hätte alles dafür gegeben – auch den letzten Pfennig für Nachhilfe, wenn es nötig gewesen wäre – dass ich eine vernünftige schulische Ausbildung und, wenn irgend möglich, ein Studium absolvierte.

Immer versuchte sie, von dem Geld aus der Tüte etwas für schlechtere Zeiten und für mein Studium zurückzulegen. In fast jedem Jahr machten ihr Vaters Arbeitslosigkeit im Winter und das damit verbundene „Stempelgeld“ – wie das Arbeitslosengeld damals noch hieß – oder das karge Schlechtwettergeld einen Strich durch die Rechnung und dezimierten das gerade angesparte Guthaben wieder auf ein Minimum.

Dennoch geschah es, dass ich in der langen Reihe meiner Ahnen, mütterlicherwie väterlicherseits, der erste Student und der erste Akademiker wurde.

Drei Tage bevor sie an Krebs starb, durfte meine Mutter noch erleben, dass ich mein Vordiplom in Psychologie mit hervorragenden Noten bestand.

Mein Vater war auch stolz, konnte aber mit dem Begriff „Psychologe“ nie richtig viel anfangen. „Elektriker“ hätte ihm mehr zugesagt, zumal man den in verschiedensten Lebenslagen gebrauchen kann. So wie auch Frisör oder Maler.

Und in der Tat hat er bis zu seinem Tod ein paar Jahre nach meiner Mutter Elektriker, Frisöre und Maler häufig benötigt. Psychologen nie.

Für Verena war jemand, der mit Ofenheizung groß geworden ist und erst mit sechzehn mit Messer und Gabel essen lernte, wie jemand aus einer anderen Welt.

Das Schicksal muss Humor haben, um zwei so unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Ich stelle mir vor, es lehnt sich dann zurück und hofft, es gibt etwas zu lachen – oder etwas Spannendes.

Und da hat es nicht umsonst gehofft, das Schicksal…