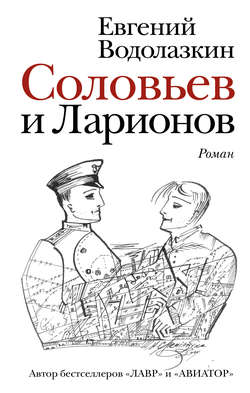

Читать книгу Соловьев и Ларионов - Евгений Водолазкин, Jevgeni Vodolazkin - Страница 3

2

ОглавлениеУже на следующий день поезд Санкт-Петербург – Симферополь уносил Соловьева на юг. Излишне говорить, что поезд для молодого историка не был обычным транспортным средством. Жизнь его складывалась так, что любой, кто способен читать по руке, параллельно с линией судьбы увидел бы на ладони Соловьева линию железной дороги. Проносившиеся мимо маленькой станции поезда первыми открыли ему существование большого и нарядного мира за ее пределами.

С железной дорогой были связаны первые запомнившиеся Соловьеву запахи и звуки. Гудки тепловозов будили Соловьева по утрам, вечерами же его убаюкивал ритмичный стук колес. При прохождении поезда кровать его мелко дрожала, а по потолку бежали отраженные огни купе. Засыпая, он переставал различать, где именно – здесь или за окном – осуществлялось это плавное, но шумное движение. Кровать позвякивала железными набалдашниками на спинках и, медленно набирая скорость, везла Соловьева к его радужным детским снам.

По табличкам поездов дальнего следования (это определение на станции никогда не сокращалось) Соловьев учился читать. Стоит отметить, что именно скоростью поездов были обусловлены его навыки скорочтения, впоследствии облегчившие ему знакомство с публикациями о генерале, столь же многочисленными, сколь и фантастическими. Из этих же табличек Соловьев впервые узнал о существовании целого ряда городов, к которым под самыми его окнами и бежали рельсы, с одной стороны ведущие строго на север, с другой – строго на юг. Посредине мира лежала станция 715-й километр.

На поезда Соловьев ходил смотреть с Лизой Ларионовой. Поднявшись на платформу, они садились на давно потерявшую цвет лавку и принимались наблюдать. Они любили, когда поезда дальнего следования сбавляли возле станции скорость. Тогда можно было рассмотреть не только таблички, но и свернутые матрасы на полках, стаканы в подстаканниках, а главное – пассажиров, представителей того загадочного мира, откуда и появлялись поезда. Нельзя сказать, что поездам они радовались оттого, что так уж стремились в неизвестный им мир. Скорее, их увлекала сама идея дальнего следования.

К электричкам и товарным поездам, изредка проносившимся мимо станции, они относились спокойнее. Публика в электричках была им более или менее знакома, а что уж до поездов товарных, то там и вовсе не было публики. Это были самые длинные и скучные из всех поездов. Они состояли из залитых нефтью цистерн, платформ, груженных лесом, или просто закрытых наглухо дощатых вагонов.

Уже в самом раннем возрасте Соловьев знал расписание всех проходивших мимо станции поездов. Эти сведения, способные кому-то показаться бесполезным грузом, сыграли в жизни будущего историка немалую роль. Во-первых, с самого начала сознательной жизни Соловьеву был привит вкус к достоверному знанию. Во-вторых, безошибочное владение расписанием воспитало в Соловьеве обостренное восприятие времени, столь необходимое для настоящего историка. Числа, которыми оперировало расписание, никогда не были круглыми. В этих данных не было места для приблизительных обозначений вроде после обеда, в первой половине дня или около полуночи. 13:31, 14:09, 15:27 – и только. Эти растрепанные края времени, неприглаженные, как само бытие, обладали особого рода красотой – красотой истинности.

Владение Соловьева расписанием не было случайным. На прилегавшем к станции переезде его мать работала регулировщицей. И хотя регулировать там было особо нечего (переезд мог не пересекаться сутками), за три минуты до появления всякого поезда мать Соловьева опускала шлагбаум и, надев свой форменный китель, выходила на балкончик регулировочной будки. В неестественно прямой ее фигуре, в неподвижности, в суровых чертах лица было что-то капитанское. Иногда среди ночи он просыпался от шума поезда и смотрел из окна на свою мать. Его завораживало это непоколебимое стояние с поднятым жезлом. Именно так, в профиль, она и отпечаталась в его памяти – в грохоте поезда, в свете мелькающих огней. Когда впоследствии Соловьев прочитал о церквях заброшенных северных деревень, о том, как священник служит там в пустом храме, он подумал, что это – и о его матери. Ее беззаветное, без всякой видимой цели служение протекало неизменно, как восход солнца. Независимо от смены правительств, времени суток или погодных условий.

Впрочем, именно погодные условия оказались для нее фатальными. В одну из морозных зимних ночей она сильно продрогла и заболела воспалением легких. Вначале лечилась водкой и медом. Ее мать, бабка Соловьева, время от времени брала жезл и отправлялась замещать свою дочь на переезде. Какое-то время спустя, когда больной стало хуже, старуха растирала ей спину и грудь, распространяя по дому удушливый запах скипидара. Через несколько дней мать Соловьева неожиданно сказала, что умирает. В этой семье было не принято преувеличивать, и старуха обеспокоилась. Посылать в ближайшую деревню смысла не имело: никого, кроме пьяного фельдшера, там не было. Старуха побежала к будке регулировщика, чтобы остановить поезд. Мать Соловьева умерла, а она всё еще махала жезлом своей дочери. Ни один поезд не остановился.

Поезда почти никогда не останавливались. Лишь изредка, преимущественно летом, когда железнодорожная ветка была перегружена, тяжело вздыхая, составы причаливали к станции. На выщербленные плиты платформы по-хозяйски сходили проводники. За ними – толстяки в майках, женщины в обтягивающих тренировочных брюках. Реже – дети. Детей обычно не пускали дальше тамбура, где они рвались из рук задумчивых бабушек. Взрослые курили, пили пиво прямо из бутылок и звонкими шлепками уничтожали комаров. Когда дети все-таки оказывались на платформе, маленький Соловьев убегал, но продолжал следить за происходящим из кустов. В такие минуты за прибывшим поездом следил не только он. Все шесть окружавших станцию домов обращались в зрение и слух. Их обитатели прижимались к окнам, стояли в дверях или, делая вид, что копаются в огороде, бросали на приезжих короткие взгляды. Подходить к самой платформе не было принято.

На виду у пассажиров находилась только мать Соловьева – пока была жива. Пассажиры, чей праздный вид усугублялся сосредоточенным стоянием железнодорожницы, даже не пытались ее окликать. С первого взгляда было понятно, что эта неподвижность – особого рода. Не обращая внимания на пассажиров, мать Соловьева вглядывалась туда, где сходились рельсы, – словно высматривала прибытие скорой своей смерти. Читая впоследствии о знаменитом взгляде престарелого генерала, Соловьев представлял его без малейших усилий. Он вспоминал, как смотрела вдаль его мать.

Бабушка Соловьева так не смотрела. Ей вообще не были свойственны взгляды вдаль. Чаще всего она сидела, подперев щеку ладонью, и смотрела перед собой. Она пережила свою дочь на несколько лет и умерла незадолго до окончания Соловьевым школы. Эта смерть толкнула его к переезду в Петербург. В Петербурге он впервые услышал о генерале Ларионове.

Вообще говоря, неслучайно то, что и Соловьев, и Ларионов были детьми железнодорожников. Может быть, как раз это, несмотря на всё внешнее различие, определило и некоторые сходные их черты. Миссия железнодорожника в России – особая, потому что и роль железных дорог у нас не такая, как в других странах. Время нашей езды измеряется сутками. Его достаточно не только для хорошей беседы, но – в удачных случаях – даже для устройства судьбы. Какую судьбу можно устроить в экспрессе Мюнхен – Берлин – в стоящих друг за другом креслах с радиорозетками на подлокотниках? Скорее всего, никакую.

Все, кто так или иначе связан с железной дорогой, – люди по преимуществу взвешенные и неторопливые. Они знают толк в преодолении пространства. Эти люди умеют прислушиваться к размеренному стуку колес и никогда не станут суетиться: они понимают, что у них еще есть время. Вот почему и самые серьезные из иностранцев выбирают раз в году недельку-другую, чтобы прокатиться по Транссибирской магистрали. Стоит ли говорить, что такие люди решительно предпочтут самолету поезд – во всех случаях, кроме трансатлантических. Американцы не оставляют им никакого выбора.

У отца генерала Ларионова возможности выбирать тоже не было. К моменту, когда он решил связать свою жизнь с железной дорогой, самолеты еще попросту не летали. Строго говоря, и сама железная дорога не стала еще делом вполне обыденным. Для пользования ею от пассажира требовалась не только определенная доля мужества, но и прогрессивное умонастроение. Обладая указанными качествами в полной мере, директор департамента железных дорог Ларионов половину своего служебного времени проводил на колесах. Ему полагался особый вагон-салон первого класса, который цеплялся к хвосту поезда. В этом вагоне он отправлялся и на отдых в Крым. Будучи человеком щепетильным, проезд своей семьи в этом вагоне директор департамента оплачивал – вопреки уговорам железнодорожных служащих, считавших, что льготы распространяются и на нее. Гувернантка ехала во втором классе того же поезда, а прислуга – в третьем. Последнее обстоятельство служило впоследствии поводом для различных спекуляций и даже выводов об открыто недемократическом характере отношений в доме Ларионовых.

В ответ на подобное обвинение можно сослаться на мнение И. А. Рацимора, указавшего, что по ряду причин сословная идеология в конце XIX в. преобладала над демократической[8]. Исследователь высказал также предположение, что демократия не является понятием универсальным и в общем-то не обязана характеризовать все времена и народы. Установленная в не подготовленных для нее странах, она способна принести самые печальные плоды. По убеждению историка, четкость сословного деления России регулировала общественные отношения гораздо эффективнее демократических процедур. На материале биографии генерала он убедительно продемонстрировал, что, будучи кадетом, Ларионов был обязан ездить во втором классе, а, став юнкером, – только в третьем, поскольку юнкера уже рассматривались как нижние армейские чины и в два других класса не допускались[9].

Относительно демократизма в семье Ларионовых высказывались и менее радикальные точки зрения. Так, аспирант Калюжный в устной форме предположил, что особенности рассадки ехавших на юг определялись не столько мнением Ларионова – директора департамента, сколько присутствием на вокзале генерала Ларионова-старшего, неспособного якобы смириться с пренебрежением к сословному устройству России. Последний и впрямь был известен своим консерватизмом, выражавшимся, в частности, в презрительном отношении к железной дороге. Железнодорожная сфера представлялась ему недостойной их рода и в слезящихся глазах ветерана представала чем-то вроде циркового аттракциона. Лишь должность директора департамента вносила в работу его внука определенную серьезность и отчасти примиряла старика с этим странным выбором. И хотя ездить на поездах герой Бородина считал для себя неуместным, он неизменно прибывал на Царскосельский вокзал проводить свою семью в дорогу. Пройдясь на своей деревяшке вдоль ряда вагонов, он с неожиданной робостью останавливался у паровоза и долго смотрел на вырывавшийся из котлов пар. Потом демонстративно пожимал плечами, наскоро крестил домашних и, отзываясь эхом в металлических сводах, решительно ковылял на выход. Следует полагать, что в такие минуты он меньше всего думал о рассадке пассажиров.

В памяти будущего генерала эти поездки сохранились как одна из самых светлых страниц его детства. В найденных и опубликованных А. Дюпон Набросках к автобиографии генерал Ларионов подробно описывает железнодорожные путешествия своего детства[10]. Наибольшее его восхищение вызывал сам вагон: с начищенными до блеска медными ручками, дубовыми панелями, а главное – стеклянной задней стенкой, открывавшей всё пространство пройденного пути. Малолетнему Ларионову казалось, что предоставленный им вагон, словно гигантский паук, имел свойство вырабатывать две стальные нити, со скоростью убегавшие из-под него и смыкавшиеся на горизонте.

С особой остротой ребенком воспринимались закаты, дарившие свои феерические краски лесу по обе стороны железнодорожного полотна. С каждой минутой краски меркли, деревья мрачнели и подходили к полотну всё ближе. Будущему генералу, знакомому с русскими народными сказками не понаслышке, движение поезда напоминало бегство из заколдованного леса. Вцепившись в никелированную ручку кровати, он с тревогой наблюдал за покачиванием еловых крон, с которых, по его мнению, и было удобнее всего атаковать невидимому противнику. Только спустя время, когда становилось совсем темно, а стеклянная стенка начинала отражать уютную роскошь вагона, дитя успокаивалось и, разжимая затекшие пальцы, отпускало никелированную ручку. На этом жесте генерал Ларионов поймал себя впоследствии, когда летним вечером 1920 года отпустил ручку люка бронепоезда. С замершего поля тянуло полынью. Бой сменился внезапной тишиной, и только откуда-то снизу, из недоступных глазу недр вагона, доносились задумчивые металлические звуки.

Его крымские бои оканчивались так же внезапно, как начинались. Это были бои в пути, такие же непредсказуемые, как движение генеральского бронепоезда по Крыму. Ларионова нередко упрекали в злоупотреблении железнодорожным транспортом, что с определенной оговоркой можно признать справедливым. Оговорка же состоит в том, что сеть железных дорог в Крыму не слишком развита и по сей день. Центральная часть Крыма связана, как известно, всего лишь с тремя городами побережья – Керчью, Севастополем и Евпаторией. Из этого следует, что злоупотребления генерала даже в худшем своем проявлении могли носить весьма ограниченный характер.

Существовала, однако, и положительная сторона генеральского пристрастия. Стесняемый нехваткой железнодорожных путей, генерал Ларионов активно взялся за их постройку. Так, еще в докрымский период в качестве пробы им была сооружена узкоколейка в лесу под Киевом[11]. В железнодорожную же историю Крыма он вошел прежде всего как человек, построивший полноценное железнодорожное полотно от Джанкоя до Юшуня.

Детские впечатления генерала оказались настолько сильны, что даже местом своего обитания в Крыму он избрал бронированный вагон. Об этом вагоне сложена масса легенд, но из всего известного документально подтверждается лишь проживание в нем четырех птиц (журавля, ворона, ласточки и скворца), а также посещение гостеприимного вагона А. Н. Вертинским, спевшим генералу знаменитый романс Я не знаю, зачем и кому это нужно. По свидетельству присутствовавших, уже тогда у генерала Ларионова отмечался его специфический нездешний взгляд, отразившийся, в частности, на фотографии 1964 года и напомнивший историку Соловьеву взгляд его покойной матери[12].

Проносясь мимо переездов, будок и регулировщиц с жезлами, Соловьев вспомнил этот взгляд в очередной раз. Он стоял у открытого окна, а справа от него подстреленной птицей трепетала занавеска. По руке его, ощущавшей металлическую прохладу рамы, бежали волны освещенных солнцем волосков. Ему казалось, что они грубели на знойном августовском ветру, что яркий их блеск был зна́ком постепенного превращения в медь. На минуту он прижался к волоскам губами, как бы оценивая их проволочные свойства, но они оказались на удивление мягкими.

Соловьев был самым настоящим пассажиром поезда дальнего следования. Не вынимая ложки, он пил чай из стакана в подстаканнике, ходил в туалет с полотенцем на плече и прогуливался на станциях в футболке Петербургского университета. Но главное – впервые в жизни он ехал в купейном вагоне. Закрывая на ночь двери купе, он мимоходом полюбовался своим отражением в зеркале. За его спиной отразились также лампочки нижнего света, бутылки с надетыми на них пластиковыми стаканчиками, молчаливый господин в спортивном костюме и две молоденькие студентки. Все те, кто, собственно, и создавал щемящий железнодорожный уют, краткое единение перед расставанием навсегда. Лежа на верхней полке, Соловьев с наслаждением слушал шепот студенток. Он сам не заметил, как заснул.

Проснулся от света, падавшего ему на лицо. Поезд стоял. Окно Соловьева помещалось под станционным фонарем. Медленно, чтобы не разбудить спавших, он опустил тугую раму, и в купе повеяло теплым ночным ветром. Ветром Центральной России, абстрактно подумалось Соловьеву, не знавшему места остановки. Название пустынной станции скрывалось во мгле: фонарь, горевший у окна, был, похоже, единственным. Но безлюдность этого пространства была мнимой. В глубине станции, где на фоне темных контуров здания робко поблескивали оконные стекла, протекала негромкая беседа двух людей. Скользнув в теневую часть полки, Соловьев разглядел на лавке их неподвижные, обращенные друг к другу фигуры. В этой согбенности, в лежащих на ладонях подбородках ему виделось что-то чрезвычайно знакомое, чего он, однако, не мог вспомнить.

Они вели беседу, предельно связанную с местом стоянки поезда. Перечислявшихся ими лиц знали, несомненно, только здесь, да и упомянутые сидевшими детали без долгой предварительной жизни здесь же вряд ли могли быть поняты, но мучительное ощущение дежавю не покидало Соловьева. Пытаясь выяснить, где он видел такие же фигуры, Соловьев перебирал в памяти все станции и полустанки, через которые ему случилось проезжать, но ничего подобного не вспомнилось. Получалось даже, что на каждой из виденных им станций дела складывались по-разному. Повсюду (и даже, может быть, в одно и то же время) там сидели совершенно разные люди, из чего, в свою очередь, следовало, что, остановись поезд на ста ночных станциях, он услышал бы сто разных историй. От такого многообразия бытия голова начинала кружиться.

Между тем беседовавшие замолчали. Сидевший справа достал сигареты и угостил собеседника. Напоминая семафор на переезде, во тьме попеременно возникали два огонька.

– Херня всё это, – сказал сидевший слева.

Соловьев вспомнил, где он видел такие же фигуры. Это были химеры собора Нотр-Дам на обложке учебника истории.

В три часа следующего дня поезд прибыл в Симферополь. В столице Крыма шел дождь. Вероятно, он начался только что, потому что от горячего асфальта всё еще поднимался пар. Выстояв небольшую очередь в кассу, Соловьев купил троллейбусный билет до Ялты. Он решил воспользоваться необычным, может быть, единственным в мире троллейбусным сообщением между городами. Такой путь из Симферополя в Ялту в свое время удивил даже генерала Ларионова, дожившего до дня пуска троллейбуса и к тому моменту давно не удивлявшегося. Фантазия его, исторически ограниченная железной дорогой, никогда не подсказывала ему возможности междугородного сообщения такого рода.

Генерал отлично помнил экипажное сообщение (контора его помещалась на первом этаже гостиницы Ореанда), как помнил он экипажи на резиновом ходу и перепряжку лошадей в Алуште. Он не сразу понял, почему заменой всему этому стал именно троллейбус. Он трезво отдавал себе отчет в том, что, в отличие от железной дороги, троллейбусная линия не годилась для переброски тяжелого вооружения или сколько-нибудь значительного количества войск. Вместе с тем, даже несмотря на отсутствие у троллейбусной линии стратегического значения, в конце концов генерал стал относиться к нововведению совсем неплохо и как-то весной проехал на троллейбусе до Гурзуфа.

Когда подошел троллейбус, Соловьев в соответствии с купленным билетом устроился на заднем сиденье у окна. Пассажиры входили через переднюю дверь и складывали багаж на задней площадке, окончательно приваливая не открытую при посадке дверь. В троллейбусе ехали почти сплошь отдыхающие. Они шумно откидывались на сиденья и вытирали пот краями футболок. Исключение, судя по всему, составляли только рабочий с девочкой лет десяти, сидевшие недалеко от Соловьева. Они были почти без вещей.

Несмотря на дождь, духота не спадала. Лишь когда троллейбус выехал за город и набрал неожиданную для такой машины скорость, стало легче. Словно по команде, пестрые нейлоновые занавески выбросило наружу, и они бились о стекла с внешней стороны. Это синхронное махание придавало троллейбусу праздничный, какой-то даже свадебный вид. При подъеме на Чонгарский перевал дочку рабочего стало тошнить. Отец достал из коробка спичку и посоветовал было ее сосать. Народное средство оказалось бессильно. Девочка посмотрела на спичку, на извлекшие ее заскорузлые пальцы, и ее вырвало.

За Чонгарским перевалом погода совершенно изменилась. Тучи с дождем остались за северной стороной хребта, и в лобовое стекло троллейбуса, начавшего осторожно спускаться по серпантину, ударило солнце. В тот день природа сделала всё, чтобы потрясти Соловьева. Солнце, так неожиданно сменившее дождь, не просто сияло в безупречно голубом небе. И солнце, и небо зеркально отражались где-то далеко внизу, переливаясь бескрайней мозаикой сквозь проплывающие в окне кипарисы. Так Соловьев впервые увидел море.

Разумеется, к тому моменту ему уже были известны детские воспоминания генерала Ларионова, найденные в одном из эмигрантских архивов и опубликованные всё той же А. Дюпон. Несмотря на фрагментарность этого текста и высказанное автором намерение коснуться более зрелого своего возраста[13], там сохранилось описание первой встречи генерала с морем. Из этого описания следует, что до Ялты семейство будущего военачальника добиралось также из Симферополя, хотя и тогда уже существовала возможность прибыть по железной дороге в Севастополь и оттуда ехать в Ялту вдоль побережья.

Пятилетнему Ларионову удалось запомнить, что его семья перемещалась в двух рессорных колясках. Слово рессорная он очень хорошо запомнил, потому что повторял его всю дорогу (как уже отмечалось, до трех с половиной лет дитя не говорило, но впоследствии усиленно наверстывало упущенное). Коляской Ларионова-младшего управлял пожилой татарин, красивый и нарядно одетый человек, во владении русским уступавший всем седокам без исключения. Будучи по природе своей общительным, он живо реагировал на слово рессорная и всякий раз перегибался на козлах, показывая кнутовищем местонахождение рессор. В сознании мемуариста возница так и остался склоненным набок, с мелкими каплями пота на лбу и доброжелательной улыбкой.

Подобно Соловьеву, будущий генерал тоже удивился резкой смене погоды на Чонгарском перевале. В опубликованных записках также упомянута игра солнечных бликов на волнах сквозь медленно двигавшиеся кипарисы. Особо отмечена свежесть ветра, дувшего не из пыльных придорожных рощ, а из того прохладного бирюзового пространства, где небо незаметно сходилось с водой. От ветра трепетали светлые пряди его английской гувернантки, легкое платье его матери и вплетенные в гриву лошади разноцветные ленты.

Ассоциативная память генерала заставляет его сказать также о пронизывающем ветре на Чонгарском перевале 1 ноября 1920 года, когда измученные неравными боями остатки защитников Крыма отступали к портам. По предположению А. Дюпон, более подробное описание эвакуации помещалось в не дошедшей до нас части воспоминаний. В пользу этого говорит брошенный генералом смутный намек, который можно рассматривать как намерение вернуться к затронутой вскользь теме. Ноябрьских же событий генерал касается только потому, что, следя с метельного Чонгара за отступлением Белой армии (в тот момент она была белее, чем когда-либо), он, по его собственному признанию, не видел ничего, кроме двух рессорных колясок, неторопливо спускавшихся к морю.

Троллейбус поехал вдоль берега. Теперь пассажиры не только видели море, но и ощущали его солоноватую свежесть. Раза два по требованию милиции все машины на шоссе останавливались, пропуская правительственные кортежи. В проносившихся на огромной скорости машинах скорее угадывались, чем виднелись озабоченные лица министров. Они ехали на отдых и думали о том, что финансирование полуострова существенно ухудшилось. Это сказалось прежде всего на состоянии дворцов русской знати. Не лучшим было и состояние дорог. Летнее солнце и зимние дожди вкупе с процессом эрозии проделали в крымских дорогах бесчисленное множество выбоин и трещин. Если где эти трещины и заделывались, то лишь на правительственной трассе – да и то частично, как догадывался Соловьев, время от времени подпрыгивая на заднем сиденье.

Когда подъехали к Ялте, солнце успело спрятаться за гору Ай-Петри. Его сияние смешивалось с нанизанным на вершину облаком и образовывало до странности прямые, словно прожекторные, лучи. Горы обступали станцию с трех сторон, оставляя свободным только сбегающий к морю бульвар. В Ялте уже начинала ощущаться вечерняя свежесть, и вместе с ней сердца Соловьева коснулось беспокойство. Легкая тревога. Древнее чувство того, кому предстоит ночевать в незнакомом месте.

Соловьев вышел из троллейбуса, и его окружили женщины. Они наперебой предлагали снять жилье. Возможностей было так много, что молодой историк растерялся. Он мог выбирать между койкой, отдельной комнатой и коттеджем. Его приглашали поселиться возле кинотеатра Спартак, у музея А. П. Чехова и даже на Ленинградской улице. Соловьев не знал города. Под давлением взволнованных квартиросдатчиц он мучительно выбирал место своего будущего жилья. Душа петербургского аспиранта склонялась к соседству с Чеховым, но там предлагался целый коттедж, на который не хватило бы всей полученной им стипендии. Ленинградская улица, ввиду возвращения городу его первоначального имени, звучала неприемлемо. После некоторых колебаний он остановился на кинотеатре Спартак, рядом с которым на улице Пальмиро Тольятти располагалась предлагаемая квартира.

Соловьев помнил, как, коснувшись полки перстнем с камеей, Надежда Никифоровна торжественно сняла с нее и вручила ему роман Джованьоли Спартак. В ходе последующего обсуждения книги выяснилось, что, подобно подростку Соловьеву, над вымыслом слезами облилась и Надежда Никифоровна, очень, оказывается, сочувствовавшая гладиатору. Именно тогда Соловьев окончательно укрепился в своем решении вступить с ней в брак. Что касается Пальмиро Тольятти, то Соловьев хотя и подозревал его в связи с коммунистами, но ценил за красивое имя.

До Спартака доехали на троллейбусе. Перешли через дорогу и оказались на улице Тольятти – узкой, тихой и зеленой. Двор, в котором располагалось жилье, Соловьеву понравился. Как и в названии улицы, всё в нем было итальянским: пристроенные террасы с ведущими к ним замысловатыми лестницами, бельевые веревки между окнами и покрывавший всё это раскидистый платан. Так, по крайней мере, представлял Италию Соловьев.

Поднимаясь за опекавшей его дамой по крутой деревянной лестнице, он разглядывал ее небритые ноги. Эти ноги (как, впрочем, и ноги Соловьева) извлекали из ступенек невероятной силы стук, скрип и визг. Оглушительная лестница в голове юноши рождала образ огромного расстроенного инструмента. Пройдя по террасе, уставленной цветочными горшками, Соловьев и его провожатая оказались в полутемном коридоре. Когда глаза Соловьева привыкли к темноте, он разглядел несколько газовых плит и подумал, что попал в коммуналку. Это действительно была коммуналка, от которой путем сложных архитектурных решений соловьевскому жилью удалось отделиться. Вход в него, в первый момент незаметный, скрывался за выступом стены. Дама достала из сумочки ключ и, подмигнув Соловьеву, открыла дверь.

Квартира состояла из двух смежных комнат и застекленной веранды. Дверь в дальнюю комнату оказалась заперта. Соловьеву было сказано, что там сложены вещи, которые хозяева для жильцов не предназначали. Первая же – с выходом на веранду – комната предоставлялась в полное его распоряжение. Веранда была одновременно кухней: там находились плита, разделочный стол и шкафчик с посудой. В дальнем углу веранды помещалось сооружение, напоминавшее забитую фанерой телефонную будку.

– Туалет, – сказала сопровождающая и для большей убедительности слила воду.

Она записала паспортные данные Соловьева, взяла с него деньги за две недели вперед и, так же загадочно подмигнув, исчезла за дверью. Когда на лестнице стихло ее топанье, Соловьев защелкнул замок изнутри и стал разбирать вещи. Первым делом он достал из дорожной сумки плавки и надел их. Затем, вытащив махровое полотенце, аккуратно уложил его в небольшой рюкзак. Выданный ему ключ засунул в карман шортов и осмотрелся. Он был полностью готов к своей первой встрече с морем.

8

Рацимор И. А. Ростки демократии в русской военной среде конца XIX – начала XX вв. // Военное дело. 1992. № 3. С. 55–83.

9

Выходя в своих обобщениях за пределы ларионовской тематики, И. А. Рацимор отмечал, что ощутимая печать убожества, лежавшая на большинстве деяний советской власти, основанием своим имела прежде всего потерю сословной ориентации. Не сумев управлять государством, кухарки, по убеждению исследователя, еще и совершенно разучились готовить. Из всех пристрастий прежней элиты новая, ввиду несомненных способностей к стрельбе, смогла перенять лишь охоту.

10

Генерал Ларионов. Наброски к автобиографии / Вступ. статья и комм. А. Дюпон. СПб., 1996.

11

Об этом см.: Островский Н. Лес. Боярка, 1927.

12

См.: Воронов А. А. Голубой вагон // Материалы к истории Гражданской войны. М., 1994. Т. 18. С. 12–25.

13

На этом, среди прочего, и базировалась убежденность А. Дюпон в существовании потерянного продолжения.