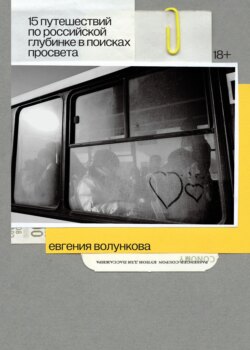

Читать книгу Подтексты. 15 путешествий по российской глубинке в поисках просвета - Евгения Волункова - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Путешествие первое. Чужие

«Догвилль»

ОглавлениеДля того чтобы история Найпы Алгалиевой получилась максимально полной и достоверной, мне потребовалось провести в Хворостянке несколько дней. На разговор с журналистом Найпа решилась от отчаяния. К тому времени, когда я приехала в Хворостянку, у нее уже не осталось сил, чтобы бороться самостоятельно. Ситуация была критической: Азат приходил домой в слезах, с ним не разговаривали в классе, учительница по английскому делала вид, что мальчика нет на уроках, директор школы прямо говорила Найпе о том, что им стоит уехать из села, а расследование по факту избиения Азата одноклассниками затягивалось и оборачивалось против жертвы. Поэтому наше первое интервью было скомканным и очень долгим: Найпа все время плакала.

Беседуя с Найпой, я чувствовала, что ее рассказ честный. А еще понимала, что она сообщила не все. Я редко довольствуюсь тем, что получаю на первом интервью. Хорошо, когда после опроса других участников истории и разговоров с местными жителями есть возможность снова вернуться к главному герою и задать уточняющие вопросы. Если он, как в случае с Найпой, расстроен и напуган, то может забыть о каких-то важных фактах, или может их стыдиться: мало кто готов излить душу незнакомому человеку, а тем более журналисту. Так что историю о том, как Найпа «попала в рабство к классному руководителю», я услышала от нее не сразу. Женщина рассказала об этом, когда немного привыкла ко мне и поняла, что я здесь не из-за «жареных фактов», а хочу правды и справедливости, как и она.

Для меня в разговоре с героем самое главное – терпеливо слушать и не лениться снова и снова уточнять детали. В разных ситуациях, в разном настроении он вспоминает новые факты. И даже если повторяет свою историю по кругу – важно слушать внимательно. В его речи всегда может проскользнуть фраза, за которую можно зацепиться и задать вопрос.

Всякий раз, когда Найпа упоминала в своем рассказе классрука Обухову, я замечала, что она начинает плакать сильнее, и говорить ей становится сложнее. В очередной раз, обратив на это внимание, я спросила: «Найпа, я же вижу, что вам трудно говорить о ней. Почему?» Найпа замялась и сказала, что не уверена, что ей стоит рассказывать об этом. Я объяснила, что для того чтобы материал был объективным и достоверным, я должна знать все. И тогда она призналась, что всей семьей они работали на Обухову за оценки Азата.

Когда Найпа рассказала мне всю историю, я оказалась в сложной ситуации. Как журналист я понимала, что у меня в руках важная и «громкая» тема. И я обязана раскрыть ее как можно полнее. Но также было очевидно, что после этой публикации на Найпу станут давить еще сильнее. Для человека из маленького села, в котором все властные структуры в одной лодке, пойти против системы – значит подвергнуть себя опасности. За развитием событий я буду наблюдать из Москвы, а Найпа останется в Хворостянке совершенно одна. А если она не справится? Возможных последствий для Алгалиевой я испугалась сильнее, чем она сама, потому что лучше представляла, какими те могут быть. И я посчитала правильным предупредить о них героиню и уточнить, действительно ли она хочет, чтобы я написала все, о чем она рассказала? Найпа неуверенно ответила, что готова бороться и верит в справедливость.

Конечно, невозможно на сто процентов предсказать, что произойдет после выхода материала. Но обрисовать круг возможных последствий для героя необходимо, особенно если это простой человек, никогда не сталкивавшийся с системой и не вступавший прежде в борьбу с ней в публичном поле. Важно дождаться, чтобы он успокоился (сообщать о последствиях заплаканному человеку бессмысленно), и сказать что-то вроде: «Я не могу вам гарантировать, что публикация все изменит к лучшему. Может произойти то-то и то-то. Готовы ли вы к этому?»

Мое неожиданное появление в хворостянской школе напугало директора. Я прекрасно понимала, что разговор не состоится, но все равно включила диктофон. И когда она попросила меня уйти, я объяснила, что наличие в тексте второй стороны в ее же интересах.

Отсутствие комментария – тоже комментарий. Когда со мной отказываются говорить, я всегда объясняю потенциальному спикеру, что процитирую в тексте его отказ. И предупреждаю, что такая стратегия сыграет не в его пользу. Это часто срабатывает. В этом случае сработало не так, как хотелось бы, но короткий комментарий директора школы я все-таки получила.

С родителями одноклассников Азата, в том числе и тех, кто принимал участие в драке, я пыталась договориться о встрече через соцсети, поскольку их телефонов у меня не было. Никто из тех, кому я написала, не ответил. Понимая, как ценен комментарий матери мальчика, который избил Азата, я не стала ей писать, а отправилась прямо к ней на работу.

Иногда дойти до героя ногами лучшее, что журналист может сделать. Потому что в попытке разговорить человека можно сориентироваться в ситуации и сказать то, что уместно именно в этот момент (в письменном монологе такой возможности нет). Плюс неожиданное появление журналиста дает меньше возможностей для отступления: к вам уже пришли, надо как-то отреагировать. Не желая разговаривать со мной в присутствии коллег, Наталья Костина отвела меня в отдельную комнату. Она была настроена враждебно, но я быстро объяснила, что не враг, и все, чего хочу – услышать мнение второй стороны. Умение растолковать собеседнику, почему его мнение важно, и что я соблюдаю нейтралитет, много раз «спасало» меня, помогая вывести на разговор враждебно настроенного спикера.

Наталья испугалась и явно не хотела со мной разговаривать, так что я быстро поняла, что в этой ситуации не могу включить диктофон (тогда она бы наверняка отказалась от диалога), поэтому ограничилась блокнотом. Позже, когда началась «охота на ведьм», я об этом пожалела.

Поскольку ни с кем из школьных работников пообщаться не удалось, а стороннее мнение о случившемся было необходимо, я пошла «в народ». Никто так охотно не делится сплетнями и мнениями, как продавцы или бабушки на лавочках. Опрос жителей села и родителей учеников хворостянской школы дал мне штрихи к портрету директора школы, понимание обстановки, несколько историй о поборах и поведении ее руководства в критических ситуациях. Разговор с Ольгой Куровой я записала на диктофон и получила от нее согласие на публикацию ее мнения. Кроме того, позже Ольга прислала мне несколько фотографий из школы (те самые полы) и всячески сотрудничала во время моего пребывания в Хворостянке: она очень хотела «наказать директора».

Работая над материалом, я практически сразу поняла, что вся ситуация напоминает фильм «Догвилль». И мне хотелось, чтобы финал истории отсылал читателей к этой картине. Я не хотела «в лоб» говорить в тексте, что это «Догвилль» – нужно было, чтобы аналогию провел кто-нибудь из героев. Чтобы финал был естественным, сложился сам собой. И я начала внимательно смотреть вокруг. Я часто использую этот прием, когда чего-то недостает, а реплики героев закончились. Окружающая реальность о многом может сказать без слов. Когда мы уезжали из Хворостянки, поднялась сильная метель. Завязался разговор с водителем, который опасался, что мы можем не доехать до города. Я пошутила про то, что село Хворостянка явно не хочет нас отпускать, на что водитель заметил, что, если метель не стихнет, за ночь село заметет вместе с домами. И «Догвилль» сложился.