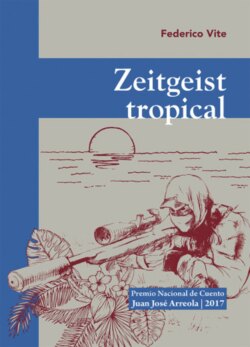

Читать книгу Zeitgeist tropical - Federico Vite - Страница 5

Temperatura local

ОглавлениеMarlin observa su reflejo avejentado en las gafas de El Morro, quien escupe las yemas de los dedos pulgar e índice, los frota rápidamente, y cuenta un par de veces los billetes de mayor denominación. Ajusta con ligas los fajos de papel moneda y deposita en una petaca negra el capital.

—Sé que si te pones las pilas vas a crecer. Ten —sube el zíper de la petaca y la golpea con la mano abierta—. A la verga, mi ñiño. Hay mucho trabajo que hacer hoy. Este país no es para huevones ni para pendejos. Órale —aplaude.

—Gracias por el paro, man. Voy apagar mi adeudo bien pronto.

Chocan los puños. Marlin sale de la habitación resguardada por dos hombres que presumen los Cuernos de Chivo sobre sus abdómenes atléticos. Aborda su Volkswagen polarizado. Baja los cristales de las ventanillas. Enciende el auto y toma el volante con la franela para no sentir lo caliente del cuero. Trata de no pensar que ya tiene dinero para liquidar el cámper donde venderán los tacos; a él lo excita el olor del papel moneda. Necesita tramitar los permisos, acabar los arreglos del negocio y surtirse de comida. Los réditos, aunque excesivos, van a cubrirse con las ventas. Confía en ello. Baja el cierre de la petaca para percibir la fragancia que él asocia con el sexo de las mujeres. Sabrosea con la mirada a las chicas que caminan bajo el sol del mediodía, a treinta y cinco grados de temperatura. Recuerda a su exesposa; en especial, las nalgas portentosas de aquella mujer. Tiene una erección. Consulta el reloj de pulsera y pisa con desgano el acelerador. Estaciona el auto a unas cuadras de la zona roja. Ahí trabaja Pikochas, en una vulcanizadora. Toca el claxon. Un chico sin camisa, con el pelo afro, chanclea hasta la ventanilla del Volkswagen. Recarga medio cuerpo en la portezuela. Tiene los ojos rojos; la boca seca y la lengua pastosa.

—Mira, rey. Necesito que le lleves varo a Chalán. Dile que acabe bien lo del cámper. Caigo al rayo —comenta exprimiéndose una espinilla de la nariz frente al espejo retrovisor—. ¿Andas bravo, primito? —toma de la petaca un fajo de billetes y lo entrega a su socio—. ¿Qué tienes?

Pikochas cacha el dinero. Observa el bulto en la bermuda de Marlin. Tose.

—Andas bien jarioso, pinche puerco —dice sonriendo; da media vuelta y se retira. Ya que está a una distancia considerable del carro, flexiona el brazo izquierdo e intercalando el derecho entre brazo y antebrazo, como símbolo de costeñísima amistad, le desea buena tarde—: Chinga tu madre, pinche caliente.

Marlin acelera, contento. Se divorció hace unos meses; la exesposa reinició su vida con un elegante contador de sesenta años. En cuanto se consumó la ruptura, Marlin pensó en el suicidio. Al darse algunas vueltas por la zona roja supo que matarse sería una decisión equivocada. Lejos de fomentar la tristeza, practicó algunos rituales olvidados desde hace años: invitarle una copa a las teiboleras y reactivar la pasión por las prostitutas. Se dio cuenta de una máxima evidente, aprendida por muchos hombres desde los veinte años: sin dinero, ni amor ni sexo al caballero. Su pensión de retiro es generosa, después de trabajar treinta y cinco años para una empresa radiofónica, puede vivir con cierta austeridad, pero no le gusta pasar las tardes solo, enclaustrado en casa. Busca la vida, pero antes de eso, el dinero. Padece problemas de eyaculación precoz, pero, como la mayoría de los hombres, los minimiza argumentando que la chica en cuestión estaba lo suficientemente sabrosa. Desciende por la calle Malpaso. El olor a caño, la basura amontonada en una esquina y los chemos dormitando sobre un colchón en la banqueta dan colorido al lugar. Pasa cerca de El Tamikos. Ese bar está vacío. Llega hasta la glorieta de La Fábrica y da el volantazo para regresar por una callejuela escondida al corazón de la zona roja. Baja la velocidad. Abundan los travestis, recargados en la pared del hotel Bohío. Nota que en las sillas, dispuestas en la acera, sólo hay señoras entradas en años y en carnes; algunas de ellas, al ver que el Volkswagen avanza despacio, fingen que duermen. Frente al Zarape, una jovencita de grandes tetas le sonríe. Marlin pregunta el costo del servicio. Toma un billete de la petaca, medita la situación frotándose la barbilla, pero el olor del dinero manda: antes de abrir la portezuela del copiloto esconde el dinero bajo el asiento del chofer.

Estaciona el auto en el mirador del Infonavit. En las calles poco transitadas de la colonia Mozimba. Se baja la bermuda y ella comienza a trabajar. Acordaron que no habría besos ni que él eyacularía dentro, pero la segunda cláusula verbal no se respetó. Tardaron más tiempo en encontrar el lugar adecuado para la intimidad que la felación misma. Se encarga de llevar a la jovencita hasta la esquina donde labora y le da una propina extra. Ella intenta despedirse con un beso en la mejilla, pero Marlin aleja el rostro.

—No es necesario —dice viendo al frente: los yonquis fuman piedra en un colchón viejo, bajo el rayo del sol—. Ten cuidado, guapa.

De noche, relajado y con la certeza vital que otorga un orgasmo, se dirige al negocio. Chalán y Pikochas, bastante mariguanos, pintan los bancos que colocarán en la barra del cámper. Escogieron un tono fucsia. No es irritante al ojo, pero definitivamente no propicia ninguna expresión de masculinidad. El resto de local, estacionado en la esquina de la Costera y la calle José María Iglesias, luce una modesta capa de pintura blanca; al frente, paralelas a la barra de madera, colocarán dos lonas para que se refresquen los comensales. Marlin no tiene queja alguna del trabajo. Checa las conexiones de gas; el agua y, sobre todo, las repisas. Imagina que sobre la parte frontal del cámper instalará un letrero de neón, llamativo, para anunciar que los mejores antojitos del mar se sirven ahí. Sonríe pensando en la cantidad de mujeres que conocerá en ese sitio. No hay reproches para sus socios. Resulta extraordinario que tres costeños tengan todo en orden y antes del tiempo estipulado. Saca la cartera; la abre y aspira el aroma de los billetes nuevos. Baja y sube la cabeza mordiéndose el labio inferior; si fuera un joven de veinte años, ese gesto tendría una gran aceptación, pero a Marlin no le va. No, no le va.

—Nada más falta que aflojes para cables, focos y pongas un mezcal. Esta madre ya está lista para mañana —dice Chalán frotándose las manos.

—Quita esa cara, te ves bien ridículo —comenta Pikochas.

Marlin comienza el proceso legal del negocio. Pikochas y Chalan se encargan de conseguir los volantes con las promociones, las mantas con el nombre del local y unas gorras para los primeros clientes. Acompañado de un portafolio y con el estuche de los anteojos en la bolsa de la guayabera, se adentra en la vorágine de las oficinas que Hacienda dispone —sillas de plástico rotas, ventiladores sucios que levantan el polvo del piso, apostados encima de los escritorios— para los derechohabientes que contribuyen al crecimiento monetario de algo llamado país, que ni siquiera parece promisorio en ese espacio, menos en el ideal nacional. Hace fila para una revisión de documentos; debe comprobar ingresos e iniciar el trámite de la verificación higiénica del cámper. A pesar de no haberse iniciado la inspección, ya debe estar pagada antes de abrir el negocio. Desembolsa una buena cantidad de dinero por la licencia para vender alimentos y bebidas. Al oler los billetes, su pene comienza a erguirse, pero controla esa expresión de la masculinidad pensando que acaban de ser víctima de un asalto de Estado. Termina la etapa administrativa y estampa con gracia, usando los lentes, su firma en varias hojas. Al salir de Hacienda siente que ingresó, durante algunas horas, a una película de ficheras. Piensa en alguna de las mujeres de aquellos filmes. Se le antoja ir de nueva cuenta con la muchacha de la zona. Toma el volante con ligereza, lleva en la mano un billete doblado, lo huele obsesivamente. No siente el paso del tiempo ni el tráfico, mucho menos el calor: treinta y siete grados. Se detiene en la esquina de la avenida Pie de la Cuesta: ahí está ella. Toca el claxon. La jovencita lo saluda con naturalidad; ofrece un poco del mango con chile que come despacio. Él no quiere ese tipo de fruta. Se dirigen nuevamente hacia Mozimba, al estacionamiento del Infonavit. Marlin viste como un verdadero jubilado, guayabera blanca y pantalón caqui. Baja el cierre, saca el pene erecto y la lengua de la chica ronda los bordes del glande. El picante, incluido en el mango, produce una satisfacción novedosa, irritante, cierto, pero nada desagradable. Culmina pronto, en la boca de la chica. Paga, regresa con ella a la zona roja y listo. Se despide besando la mejilla de la muchacha. Empieza a creer que ella le da suerte.

Te ves buena, de El General, es la canción con la que se pone en marcha el negocio. Pikochas y Chalan reparten volantes a los transeúntes. Marlin coloca una charola sobre la barra para que la gente se anime a probar los tacos de pescado. El letrero de neón anuncia con espectacularidad ¿Qué fish? Nombre singular para un cámper de comida rápida. Cinco horas después de la apertura sólo una camada de adolescentes ha probado la botana. El primer cliente llega a mediodía. Preparan quesadillas, una brocheta de camarones y el caldo de cortesía. Inmediatamente después descienden de una camioneta con el logotipo institucional del municipio un par de hombres gordos, bigotones. Muestran sus credenciales e inician un procedimiento de rutina. Son empleados de Salubridad. Al oír Salubridad, Marlin toca su cartera. Ve a los tipos. Podría jurar que están oliendo el dinero.

—Mire, la verdad es que si buscamos vamos a encontrarle algo al negocio. Mejor, ni usted sale afectado ni yo dejo de hacer mi trabajo. Póngale una cuota diaria, mi amigo —le da una palmada en el hombro a Marlin—, y listo. Va a trabajar a toda madre. Un apoyo, señor, eso es todo lo que necesitamos.

Paga. Sabe que así funciona todo. Atiende a algunos de los turistas que bajan del yate Queen en busca de una botanita. Antes del cierre, cuando Chalán recoge los bancos y Pikochas lava los trastos, dos jóvenes en bermuda, desnudos del torso y descalzos, rodean a Marlin. Uno de ellos presume una pistola .9 mm. Pikochas se seca las manos con el delantal. Intenta relajar la tensión de la escena.

—¿Qué onda? ¿Unos tacos? —pregunta sin bajar la mirada ni parpadear—. ¿Mejor una chela? —saca del refrigerador un par de Victorias y las deja sobre la barra—. No se agüite, banda —dice para sí mismo. Camina lo más derecho que puede.

Los muchachos delgados toman las cervezas; terminan las bebidas de un trago. Estrellan los envases contra el pavimento.

—A ver, ustedes no saben quién manda en este lugar, ¿verdad? —grita elevando el arma a la altura del pecho—. Trabajamos para La Maña y por estar aquí tienen que dar una lana diario, si no, bien fácil se resuelve esto: fuego a todo y la verdad está bien chingón el puesto. Si yo fuera usted, un tipo listo pues —señala a Marlin— pagaba a tiempo, doscientos varos. No sean necios, van a poder trabajar a toda madre.

Sin remedio, Marlin extrae su cartera del pantalón; a esta hora debería tener más dinero, pero apenas y le alcanza para cubrir el último gasto del primer día de trabajo: la gasolina del Volkswagen. Dobla los billetes y los entrega al joven de la .9 mm. La temperatura es de treinta y dos grados.

—Mañana venimos por la cuota —dice con autoridad— a la misma hora. Esto es serio.

Se alejan tranquilamente. Son los dueños del barrio. A unos metros del zócalo, frente al malecón, el sentimiento de inseguridad es abrumador.

—¿Estás bembo, Pikochas? Aparte de todo les das de beber a esos culeros. Carajo, pinche primo —dice Chalán enrollando el cable de las bocinas—. Ahora dame una chela, para el susto pues. ¡Qué vergas pues!

—Verga —replica Pikochas.

—Dejen de decir verga, ¡qué la verga! —grita Marlin limpiándose el sudor con el cuello de la camisa.

Marlin supone que habrá alguna forma de gastar menos dinero en sobornos y en la cuota por derecho de piso. Tiene en la mente a los de Salubridad, a los chavos de La Maña y a El Morro. Pierde más dinero del que gana. La inversión debe cuidarse, sino se irán a la quiebra en un par de meses. Se hace de clientes a diario, pero las ganancias son raquíticas. Invierte los últimos pesos del préstamo en comprar todos los productos de limpieza, Chalán se encarga de hacer la despensa. Marlin despacha a cuanto comensal llega y Pikochas alista los cubiertos, platos y salseras. Enjabona los cuchillos pensando que no fue buena idea invertir en un cámper de tacos.

Ya entrada la tarde, Chalán guarda el ácido muriático, los detergentes y una porción de sosa cáustica en la segunda cabina del cámper. Piensa limpiar a conciencia la estufa. El temor de Marlin es que las cucarachas reduzcan aún más el panorama empresarial. Los empleados de Salubridad pasan por su cuota, sonrientes; Chalán y Pikochas fuman mariguana en un heater. Se relajan viendo cómo sale vapor del asfalto.

—Nada más vamos a trabajar de noche. Desde las ocho hasta las siete de la mañana. Así le pagamos a los de La Maña, porque no quiero aparecer sin cabeza colgando de un puente o peor: vivo pero con los labios cosidos. Estoy más seguro con ellos que con los de Salubridad. Neta —explica Marlin.

Oyen balazos a lo lejos, pero no se asustan: están acostumbrados a convivir con la violencia y el ruido de un arma no espanta lo suficiente como para salir huyendo.

Los empleados de Salubridad dejan recados, notas legales en las ventanitas del cámper. Marlin llega a la siguiente quincena con ganancias. No muchas, claro, pero son suficiente para que liquide los réditos del mes e incluso sobra un guardadito que no menciona a sus socios, porque eso le da un respiro monetario, el idóneo para ir con la muchachita tetona de la zona roja.

Los tres se acoplan mejor a las jornadas nocturnas; incluso preparan variantes de platillos, promociones y envíos a domicilio. La gente de La Maña sigue pasando por la cuota; no siempre a la misma hora.

Marlin, al ver al chavo que llegan por el dinero —a veces en motos, en autos nuevos y eventualmente en bicicletas— le da cerveza e intercambia algunas opiniones sobre el trabajo. El Chavo, así termina apodándolo, le cuenta a quiénes ha matado y por qué lo ha hecho. Sobre todo, le ha pedido que abra bien los ojos, que le informe de los movimientos de la zona.

—Anda el rumor de que llegó gente a pelear esta plaza. Así que ponte bien buzo, Marlin —le deja un celular sobre la barra, ante una pareja de clientes que come sin hablar y baja la mirada—. Te voy a llamar cada dos horas. Si haces esto por nosotros, no tienes por qué pagar.

La sonrisa de un empresario es muy expresiva. Toma el celular y deja, justo en medio de la pareja, una orden más de tacos.

—Cortesía de la casa.

Esa noche no hay novedad alguna, ni la siguiente ni la siguiente. Pero se mantiene al tanto, ahora trabaja para La Maña como halcón. Pikochas y Chalán no creen que haya más gente peleando la plaza. Trabajan con la lentitud habitual de un costeño, despreocupados. Eventualmente escuchan ráfagas de armas largas, pero las detonaciones no se oyen cerca. Las sirenas de las patrullas van de un lado a otro de la Costera. Pasan cerca del cámper, casi siempre rumbo a Caleta, Caletilla y el barrio La Bodega. Ese sonido esquizoide se vuelve parte normal del paisaje. Marlin empieza los reportes desde las cinco de la tarde. No sólo informa lo que cuentan los clientes en el negocio; también los chismes más notables del zócalo. La gente habla de balaceras, de descabezados que cuelgan de los puentes, de secuestros y de hombres que han hecho pactos con el diablo. El miedo contagia al puerto de una paranoia brutal. Las calles se quedan vacías después de las diez de la noche. Marlin, Pikochas y Chalán deben dinero. No hay otra manera de ganarse los billetes más que muriendo al pie del cañón. Desean que la clientela sea mayor, que se llene el negocio por las noches.

El Chavo anda un poco borracho. Habla con Marlin y le dice que por la noche van a caerle unos amigos. Quieren pedirle un favor. Pikochas más o menos sabe de qué va la cosa.

—¿Nos vamos a volver tiendita, man? —pregunta Chalán, entusiasmado—. No lo veo mal. Hay que sacar lo de la inversión como se pueda.

—No. Nada más es un favor —dice Marlin viendo cómo trastabilla El Chavo y aborda el mismo taxi que lo trajo al cámper.

Ya entrada la noche regresa con dos escoltas. Se sientan frente a la barra e incluso ordenan un par de caldos. Marlin los atiende. Pikochas empieza a calentar tortillas. Chalán está en el baño, en la parte trasera del cámper. Se oye un grito.

—¡Ya se los llevó la verga!

Marlin se guarece en la cocina. Escucha balazos, rechinido de llantas, el motor de una camioneta que se aleja. Minutos después sólo percibe la respiración acelerada de alguien en agonía. Marlin se asoma; Pikochas y Chalán abandonan el cámper. Corren por la Costera, rumbo a la Aduana. Van directo a sus casas. El Chavo, desde el piso, ve que sus escoltas están muertos; tras él, un hombre que no conoce también yace con la pistola en la mano.

—Pues los vas a tener que guardar un rato —dice—. Antes de que amanezca vengo por ellos, camarada —sube al jeep del que descendió acompañado. Se pierde en la tranquilidad de la noche.

Marlin cierra el negocio. Acarrea los cadáveres, los apila en la segunda cabina. Imagina que regresan de nuevo los sicarios y lo balean e incendian el local. Camina de un lado a otro. Patea por accidente una de las botellas con sosa cáustica; el líquido cae sobre la pierna de uno de los escoltas de El Chavo. Nota que la piel del cadáver se quema. Busca uno de los tambos metálicos que utiliza para almacenar basura; lo coloca en la tercera habitación del cámper, la más pequeña: deposita la ropa, los tenis del muerto y la gorra. Comprueba que la sosa deshace la evidencia. Ve los rastros de sangre en el piso. Limpia con cuidado, incluso afuera del cámper. Le parece pertinente hablarle a El Chavo, pero nunca lo ha hecho. Prefiere esperar. Cuando el sueño empieza a ganarle, escucha el motor de una camioneta. Confía que no sean los otros, para bien o para mal, él está con La Maña. Golpean la puerta del cámper. Hace pasar a El Chavo a la tercera habitación; explica el proceso, la necesidad de comprar más ácido y sosa; sobre todo, la urgencia de tener más tambos de metal, porque el plástico empieza a deshacerse. El Chavo, por primera vez, le da un abrazo.

—¡Puta! No sabes de la que me acabas de salvar, parna. Te lo juro que te van ascender, cabrón. Vas a forrarte de dinero, camarada.

Ni Pikochas ni Chalán forman parte del nuevo negocio. Marlin es un maestro en el arte de la desaparición; mete a los cadáveres, con todo y ropa, a los tinacos industriales de hierro. Usa palos de escoba gruesos para darle un empujón a los cuerpos, para que se zambullan en el caldo de químicos, un jugo mucho más potente que la sosa cáustica. El Chavo paga rigurosamente en efectivo los servicios de cocina, como suelen llamar al trabajo de Marlin, quien ha cambiado de apodo. Escala rápidamente los peldaños de la posición económica; también se ha hecho de reconocimiento laboral. Trabaja sin presiones, con billetes en la mano, sin deudas. Sus chicas suelen llamarlo El Pozolero en la cama, eso también le excita. Piensa comprarse unas gafas como las de El Morro, pero teme verse ridículo. Piensa mucho en ello.