Читать книгу Majestad de lo mínimo, La - Fernando Fernández - Страница 4

ОглавлениеAgradezco a Luis Vicente de Aguinaga, Fabienne Bradu,

Marco Antonio Campos, Adolfo Castañón, Daniel Ciprés,

Anne Délecole, David Huerta, Silvia Lira León, Carlos Ulises Mata,

Luz Aurora Pimentel, Fernando Rodríguez Guerra y Carmen Saucedo Zarco

su apoyo para la investigación y escritura de este libro.

Nota

En el primer poema de su Diario de un poeta recién casado, Juan Ramón Jiménez hizo coincidir, en un mismo verso, las palabras “mar” y “teléfono”, lo que interesó vivamente a Ramón López Velarde. ¿Dónde leyó el poema el zacatecano? Anthony Stanton, quien dio con la referencia, se planteó la misma pregunta y expuso una pequeña incógnita al señalar que López Velarde aludió a esa línea en un artículo aparecido en México en agosto de 1916, varios meses antes de la salida del libro en España. Como el poema al que pertenece ese verso está fechado en el libro como escrito antes del ensayo velardiano, el investigador de El Colegio de México supuso razonablemente que la lectura ocurrió en una revista de la época, donde quizás fue presentado como un adelanto editorial.1

Lo que importa es que la unión de esas dos palabras en apariencia discordantes entre sí, o al menos para la sensibilidad del siglo antepasado, en la que el mexicano sintió la emoción y las posibilidades de la poesía moderna, sirvió a López Velarde de estímulo para crear a su vez una veintena de extraordinarias imágenes poéticas, reunidas en un mismo pasaje ahora célebre. No es fácil decir cuál de ellas es la más conseguida y hermosa. ¿“Los pasos perdidos de la conciencia”? ¿“El caer de un guante en un pozo metafísico”? ¿“El aleteo de una imagen por los ámbitos de la fantasía”? ¿“El sobresalto de las manecillas al ir a ayuntarse sobre las XII”? ¿“El rubor de las sábanas de Desdémona antes de que se vierta su sangre”? ¿“La balanza con escrúpulos”? ¿“El aleluya sincopado de la brisa?” (“El predominio del silabario”, Obras, FCE, 1990, pág. 457).

Uno de los propósitos de López Velarde al escribirlas fue mostrar lo que podía resultar de oír “lo inaudito” y expresar “la médula de lo inefable”, como manifestó con estas mismas palabras, y ello como consecuencia de escudriñar “la majestad de lo mínimo”. Si esta última frase, en la que laten una estética, una sensibilidad y una visión del mundo, sirvió a López Velarde para definir sus intereses poéticos, a nosotros nos viene de maravilla para titular el conjunto de cuanto hemos reunido en este volumen. Y es que, frente a la considerable bibliografía que la vida y la obra del poeta han producido a cien años de su muerte, bien podemos afirmar que lo más importante ha sido dicho, pero no todo: de cuando en cuando surgen pequeñas novedades, modestos descubrimientos, hallazgos que no modifican nuestra apreciación de conjunto pero enriquecen con detalles luminosos la imagen que tenemos de su literatura o su persona y hacen más rica y profunda nuestra percepción.

Tanto lo que aún conseguimos arrancar a su obra y la de quienes lo conocieron o leyeron con inteligencia durante las últimas décadas, como lo que vemos con ojos distintos ya que el tiempo transcurrido lo permite, nos resulta, en particular a quienes llevamos media vida frecuentándolo, largamente inapreciable y magnífico. Es lo que obtenemos al rectificar una textualidad o proponer una nueva datación; al descubrir algunos testimonios que nunca habían sido puestos en contexto o una novela en la que nuestro poeta fue convertido en personaje; al volver a ver un retrato fotográfico suyo y exhumar otros dos, un grabado y un dibujo a lápiz hechos en vida, que estuvieron sepultados durante cien años; al repasar las publicaciones donde aparecieron sus poemas y sus crónicas, releer la bibliografía y hacer la reseña de las novedades más importantes sobre el tema, entre ellas un notable estudio ignorado durante demasiado tiempo.

A un siglo de su muerte, el poeta está tan vivo como cuando escribió su poesía, su prosa poética, sus crónicas, su crítica literaria, su periodismo político, sus cartas. La prueba es que su voz se escucha tan clara y definida como debió de sonar entonces, y las bellezas y los misterios que atañen a su literatura conservan todavía su vitalidad, ellos insondables como lo han sido siempre, ellas atractivas y estimulantes como lo fueron desde la primera vez. Su obra sigue siendo lo que dijo de ella Xavier Villaurrutia, el primero que supo verla en su verdadera complejidad: “la más atrevida tentativa de revelar el alma oculta de un hombre, de poner a flote las más sumergidas e inasibles angustias; de expresar los más vivos tormentos y las recónditas zozobras del espíritu ante los llamados del erotismo, de la religiosidad y de la muerte”.2

En 2021, regresamos una vez más a Ramón López Velarde; como no puede ser de otro modo, lo hacemos con la mirada fresca, igual que si acabáramos de descubrirlo. Este libro quiere ser una apuesta en favor de una visión más nítida y completa del poeta y un nuevo llamado entusiasta a volver a él.

Ciudad de México, 15 de abril de 2021

Notas de la Nota

1] Aunque Diario de un poeta recién casado apareció en enero de 1917, el poema que abre el libro está fechado el 17 de enero del año anterior. Un historiador más acucioso tendrá que definir en qué publicación y cuándo lo leyó López Velarde. El ensayo de Stanton se titula “Juan Ramón Jiménez en México: los avatares de una presencia”, y está en Juan Ramón Jiménez e Hispanoamérica (Biblioteca de Estudios Juanramonianos, Universidad de Huelva, 2018, págs. 81-82). Aquí la estrofa juanramoniana que seguramente leyó Ramón: “¡Qué cerca ya del alma / lo que está tan inmensamente lejos / de las manos aún! / Como una luz de estrella, / como una voz sin nombre / traída por el sueño, como el paso / de algún corcel remoto / que oímos, anhelantes, / el oído en la tierra; / como el mar en teléfono…”.

2] Visiones y versiones. López Velarde y sus críticos (1914-1987), INBA, 1989, pág.118.

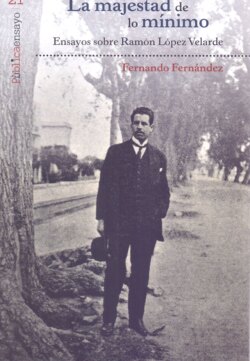

Retrato en Avenida Jalisco

He aquí, de cuerpo entero, a Ramón López Velarde.

Es el retrato que preferimos de todos los suyos. El poeta aparece, vestido del luto mencionado en el testimonio de sus amigos, con el sombrero en la mano derecha, al lado de lo que parece un viejo fresno en el camellón de la que entonces se llamaba Avenida Jalisco.

No eran tan cuidadosos nuestros abuelos de algunos detalles que a nosotros nos importan ahora, por lo que el pie de foto de la publicación en la que encontramos el retrato, el número 24 de la revista Vida Moderna, del miércoles 1 de marzo de 1916, aunque nos informa debidamente del lugar donde fue tomada la imagen y hasta pone énfasis en la línea de fuga (“el poeta Ramón López Velarde en la perspectiva de la Avenida Jalisco”), nada nos dice de su autoría. Apreciamos en lo que vale la aclaración del lugar porque hay quien ha pensado que la foto fue tomada en Venado, San Luis Potosí.

Según me parece, fueron los editores de Ramón López Velarde, sus rostros desconocidos de Guadalupe Appendini, malinformados acaso por ella, quienes echaron a rodar el dato en 1971. La extravagancia conservaría la gracia que tiene (“El poeta en Venado”) si no fuera porque una institución como el Fondo de Cultura Económica, que relanzó ese libro a los cuatro vientos en 1990, no hubiera reproducido el error, el cual se ha repetido luego una y otra vez.

Pero volvamos a la foto. Ramón no puede estar muy lejos del edificio en el que él, su madre y sus hermanos rentaban un modesto departamento y donde él murió hace ahora exactamente un siglo, en junio de 1921 (por supuesto, la actual Casa del Poeta, en el número 73 de la contemporánea Avenida Álvaro Obregón).

¿Por qué nos gusta tanto este retrato? Porque ofrece una visión completa de López Velarde, del mismo modo que nos lo muestra de cuerpo entero, tan serio como sabemos que era en persona, con el rostro ligeramente ladeado, como si se asomara a nosotros, quienes lo observamos con gran interés. La oscuridad de su vestimenta cumple con uno de sus objetivos y gracias a ello somos incapaces de constatar el desgaste indumentario evocado también por sus amigos. Más que nunca notamos a qué se refería uno de ellos, Rafael López, cuando escribió que su lujo era más profundo que el de sus contemporáneos y su elegancia menos artificial (México Moderno, edición facsimilar, II, FCE, 1979, pág. 293). Se ha despojado del sombrero, quizás como una forma de respeto hacia nosotros y sin duda para que lo apreciemos mejor.

Los pies se posan cerca de las raíces del gran fresno que da verticalidad a la imagen (del que vemos, en la parte superior de la foto, una herida, si no es que un principio de manquedad): la verticalidad del árbol subraya la del personaje retratado a su lado.

Lo mejor de la imagen es, para nosotros, algo estrechamente ligado a la línea que dibujan el poeta y el fresno. Sin duda es eso lo que hizo al fotógrafo captarla de esa manera y lo que impresionó al redactor de la revista Vida Moderna cuando la imagen fue publicada quizás por vez primera, al grado de que eso fue lo que subrayó en la frase que sirve de pie de foto. Me refiero, desde luego, a la perspectiva violenta que ofrece el camellón de Avenida Jalisco, formada por las siluetas de los árboles que se fugan al fondo de la imagen. Ese plano de hondura no sólo contrasta con el resto de los elementos compositivos sino que da profundidad, en todos los sentidos de la palabra, a la foto —y de paso, por supuesto, al personaje.

Es precisamente eso lo que dispara nuestra emoción.