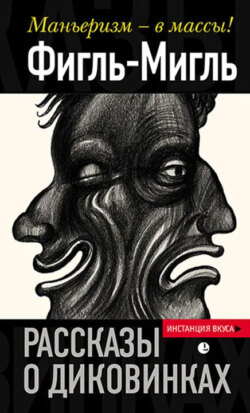

Читать книгу Рассказы о диковинках - Фигль-Мигль - Страница 9

Часть первая

Первое послание к снобам

Пропедевтика страха

Heros de ma façon

ОглавлениеЧего не может позволить себе модный писатель? Риторики. Искренности. Искренней заинтересованности. Заинтересованного дружелюбия. Страсти, радости, печали, подвигов, пафоса – и, всего более, Ich-Erzählung[2]. Автор, рискующий позволить себе Ich-Erzählung, ставит крест на своей писанине вне зависимости от того, насколько тонким был замысел, продиктовавший подобную форму повествования.

Беда не в том, что автора немедленно, грубо и навсегда отождествят. Он сам, больше всех, боится себя отождествить. Проболтаться, ляпнуть лишнее. Вместо грозных слёз и кроткого смеха показать, из-под более или менее затейливых вышивок, свой срам – кусок души.

Даже совсем бедная, даже нищенская одежонка справляется кое-как со своей главной функцией: прикрывать наготу. А если это наряд – нечто тяжёлое, богатое, слепящее; любовное сплетение цвета, ткани, украшений, – то вообще забывается, что под ним есть какое-то тело. Чистая эстетика. И тебе тепло, и окружающим приятно.

Литература – не нудистский пляж. Возразить, кажется, нечего, хотя именно на нудистском пляже проступает, как последнее доступное откровение, связь людей если не с мирозданием, то хотя бы друг с другом, покорное единство плоти. Красивое тело: безжалостное изящество. Смиренное тело: безысходная кротость. Бесстыдная печаль увядающих плечей, задниц, ляжек. Татуировки: нечто между одеждой и кожей. Бритые лобки, кольцо кое-как пристроено к члену, дети мирно играют с собаками, а рядом мирно пьют портвейн и играют в карты. Нет принуждения, но остался страх.

Страх перед старостью и смертью. Перед злыми взглядом и языком. Перед свободными стихиями, из которых любая – солнце, море и нежный морской ветер – способна обмануть, предать и уничтожить в момент высшего единения. Чаще всего неосознанный. Чаще всего робкий. Кто-то что-то всё же сознаёт и борется со своими страхами посредством наглости, направленной на людей и явления, никак не соотнесённые с истинной причиной этой бескорыстной борьбы. Победители? Да, кто-то и победил. Вон, понесли в гробу на кладбище.

Страх – душа мира, тело метафизики. Потому в иных книгах и нет жизни, что их авторы напоказ ничего не боятся. Чего бояться, в самом деле, если отчаяние в лучшем случае превращено в игру, а в большинстве других случаев – проигнорировано. Какое такое отчаяние? Это текст, просто текст. Не можешь поверить, что все эти люди были детьми и молоды сейчас, и очень трудно представить их участниками фривольной сцены, хотя они безукоризненно смотрятся на чужих похоронах. Контролируют; всё проверяют, не торчат ли уши. А пусть бы и торчали. Уши как уши, как у всех. Не царь Мидас.

В чём-то они правы. Нет ничего гаже частной жизни, вынесенной на всеобщее обозрение. Диву даёшься, как мог неглупый человек Герцен с таким омерзительным простодушием, с такой подлой искренностью поведать миру свою довольно неприглядную, но вполне обыкновенную семейную историю (то, что сам он назвал «драмой». А то как же, конечно, драма. Это не с горничными развлекаться). Особенно на фоне классической мемуаристики, старательно обходившей эти склизкие камешки, что б там ни было среди причин: чистоплотность, гордость, нехитрая забота любой ценой о добром имени близких, уважение к памяти. О семье – ничего, кроме хорошего. А хочешь сказать плохое – скажи, по крайней мере, косвенно. На то тебе слог.

Но зачем вообще предлагать читателю злополучия собственной скудной и малоудачной жизни, тревожа прах покойных и лишая душевного равновесия здравствующих, когда всё это – такие же злополучия, но только поярче, посмелее, откровеннее и с назиданием большей отчётливости – можно явить, и не запуская руку в парашу личного опыта, слепить, воплотить, вызвать из небытия одной только мощью творящего гения. Ну да, придумать.

Всё то же самое, но другое. Личный опыт всегда односторонен, мелочно избирателен, самодостаточен. Ему уже не страшно, он разучился удивляться и не верит, когда удивляются другие. То, что он смеётся, – это хорошо, но плохо, что ему при этом не смешно. Иногда он хочет заставить плакать, иногда ему это удаётся. Ему не удаётся поднять голову над помойной ямой, в которой он находится. Кто спорит, помойные ямы существуют. Существует место, с которого они, вплоть до дна, хорошо просматриваются. Но может быть – может быть, – существуют и бездны, не имеющие ничего общего ни с помойкой, ни с дном.

Это не модно, старо, избито, изжито, уничтожено современностью. По крайней мере, это вряд ли доступно современному литератору – из тех, кто лгать не умеет по недостатку воображения, а молчать не может по недостатку умственной силы. Какой у него выход: о себе нельзя, о других опасно, о химерах – стыдно и нет навыка. Значит, текст. Игры. Он верит, что это игра, но не верит, что она надоела, не верит, что даже играющий щенок или рекламный котёнок сам по себе не пустое место. Полтора десятка одураченных не верят вместе с ним, поскольку верят ему. Это делает большую честь их сердцу, но не умам.

Не надо героя, дайте просто живого человека, а не кусок бумаги неизвестно для каких нужд. Пусть он будет бритый, наглый, в добротных ботинках, русский в дурном смысле слова. Пусть он будет маргиналом, подонком, честным политиком, кухаркой, нашедшей в себе призвание управлять государством. Да хоть кухаркиным передником, чашкой, плошкой, поварёшкой, безымянной тряпкой хозяйственного назначения. Пусть будет придуман сто первый оттенок неба, и дождя над дворцами, и ночных кошмаров – на этом фоне хорошо смотрятся придуманные чувства. Да, и вы так уверены, что придуманное не может быть живым?

Настоящее тоже имеет свою цену, но многие, трудолюбиво перенося его на бумагу, утрачивают самое главное: воодушевление жизни, её пафос. Стоит ли тогда морочиться, не проще ли овладеть искусством постановочной фотографии. Слова никогда не будут равнозначны картинке. Мало ли какие и у кого мысли пробудит нарисованное кресло, но всё же никто не назовёт кресло крепостью или облаком. (А что, хороший проект. Моё кресло – моя крепость. Или там закат и тучки, тучки, а приглядишься – антикварная мебель.) Но кресло в описании вообще перестаёт быть креслом, даже если кто-то на нём сидит (и Господь Бог сидит на облаке). Оно как нижняя часть кентавра. Все силятся понять, о чём думает кентавр. Нет чтобы посмотреть, как он бегает.

С одной стороны, с другой стороны, сколько же сторон у этого явления с ничего не объясняющим, сразу на всё указывающим названием. Жизнь людей, жизнь вещей. Может, и нет никакой иной жизни, кроме как на этой странице. Хочешь – думай и так, но не надо на всём таком излишне сосредоточиваться. Сколь гадким ни казалось бы окружающее, что-то в нём есть кроме грязи. А нет – так значит, должно быть. Сделай как положено, в соответствии с природой своего дарования.

Где тот средний царский путь, о существовании которого так долго и упорно твердила отечественная литература, бродившая при этом совсем иными путями. Поучительнее всего, когда кто-то выходит случайно на нужную дорогу, и не узнаёт её и мыслит при этом – на ходу, – что идёт по-прежнему лесом, степью, целиной, какими-то звериными тропами. Он замечает, что идти стало легче, но приписывает это собственной атлетической мощи, возросшей благодаря неустанным упражнениям. Даже когда уже целые толпы снуют туда-сюда и граф Клейнмихель кладёт шпалы-рельсы, он отказывается верить в их существование и идёт так, как шёл: один, без помощи и поддержки, без страха и надежды и с довольно-таки унылым видом, хотя снеговые сугробы и тундры вокруг давно сменились более приятным ландшафтом, нет необходимости глодать сухой хлеб и любить разрешено не только в лупанариях.

А всё равно он победитель, пусть и не может предъявить ни одного побеждённого, первопроходец без вспомогательного отряда туземцев, рыцарь без прекрасной дамы, ересиарх без ереси. Хер моего фасона. Хоть и противный, а всё-таки герой.

2

Повествование от первого лица (нем.).