Читать книгу Heatherley - Flora Thompson - Страница 7

LAURA SE ALEJA

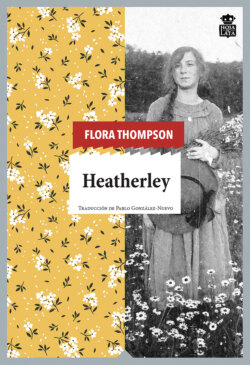

ОглавлениеUna cálida tarde de septiembre de las postrimerías del siglo pasado, una muchacha de unos veinte años atravesaba sin saberlo los límites de Hampshire desde uno de sus condados limítrofes. Llevaba un vestido de lana de color marrón, una capa hasta la cintura del mismo tejido y un gorro de piel de castor adornado con dos pequeñas plumas de avestruz colocadas a ambos lados de su cabeza como signos de interrogación. Este atuendo, que sin duda resultaría horrendo desde el punto de vista moderno, le había proporcionado un gran apoyo moral durante su viaje en tren. La falda, cortada lo estrictamente necesario para evitar el contacto con el suelo y la necesidad de sujetarla salvo en los días lluviosos, era, tal y como la modista le había asegurado, lo último en ropa para el campo. El sombrero lo había comprado esa mañana al pasar por Londres. Le había costado nueve chelines, once peniques y tres fártings de la libra que había reservado para gastos hasta cobrar el primer salario en su nuevo puesto, pero no se arrepentía de la extravagancia, pues hacía juego con su pelo y sus ojos marrones, y además la ayudaría, o eso esperaba, a causar buena impresión al llegar al final de su viaje. «Una buena primera impresión supone la mitad de la batalla», solían decirle cuando era niña, y hoy tenía muy buenas razones para causar una impresión positiva, pues en los últimos tiempos había tenido que conformarse cubriendo breves periodos vacacionales en distintas oficinas de correos y albergaba la esperanza de que este nuevo puesto llegara a ser permanente. Algunos vecinos de su aldea empezaban a considerarla un culo de mal asiento, y esa clase de gente no era bien vista por los habitantes de la campiña en aquella época. El argumento de que trabajar en una de las oficinas de correos más grandes, aunque fuera por un breve periodo de tiempo, suponía una valiosa experiencia laboral no había convencido a sus padres, pues a su modo de ver la experiencia era algo que se obtenía de forma natural, no algo que había que buscar. Preferían la estabilidad y la seguridad.

Pero en aquellos momentos Laura no era consciente de su apariencia y había dejado de preocuparse por la impresión que iba a causar. Incluso el desconcierto al descubrir que nadie había ido a buscarla a la estación —quizá por un error suyo— se le había olvidado en cuestión de minutos, pues enseguida había dejado atrás el sombrío camino que salía del pueblecito en la vaguada para llegar a campo abierto, donde por primera vez en su vida vio los brezales en plena floración. Reconoció inmediatamente las flores por las miles de descripciones que había leído sobre ellas y el lugar donde crecían —siempre al norte del Támesis, o eso creía Laura—, y desde su más temprana infancia había conservado la imagen de las colinas cubiertas de brezo y los páramos de las novelas y poemas de Walter Scott. Comparada con aquella vívida realidad, su idea preconcebida resultaba burda y fría.

De un color violeta pálido, como las flores de un ciruelo, el brezo se extendía bajo la luz del sol entre los tonos dorados del tojo tardío. Pequeños y esbeltos abedules se erguían aquí y allá amarilleando entre helechos y serbales salpicados de bayas rojas. El polvoriento camino blanco por el que había llegado hasta allí estaba desierto y solo se escuchaba el zumbido de las abejas entre las flores y los lastimeros quejidos de una bandada de pardillos que revoloteaban de arbusto en arbusto. Desde donde estaba pudo ver a lo lejos, en el horizonte, una larga y ondulante hilera de colinas de un azul tenue que, a ella que procedía de una tierra de llanuras y campos de cultivo, le parecieron montañas. El aroma del brezo y los pinos inundaba el aire, que tenía el dulzor propio del vino y resultaba curiosamente excitante para alguien que se había criado en el ambiente húmedo, denso y cargado de polen de los condados agrícolas. Permaneció en el borde del campo tanto tiempo como consideró prudente, respirando profundamente y contemplando la escena con la satisfacción propia de un descubridor. Después, embargada por una insólita sensación de ligereza, continuó caminando colina arriba hacia el conjunto de tejados rojos que pronto aparecieron entre las copas de los pinos.

Heatherley, como descubrió después, no era en absoluto un pueblo en el sentido estricto de la palabra, sino poco más que un asentamiento de creación reciente que consistía en un par de caminos bordeados de tiendas, una posada de nueva construcción con un artístico letrero y varias casas y chalés modernos, muchos de los cuales tenían en sus ventanas carteles de «Se alquilan habitaciones». Desde que un famoso científico descubriera las virtudes del aire de los páramos y un artista de la Royal Academy inmortalizara el escenario en algunos de sus cuadros, el lugar había nacido para atender las necesidades de los residentes de las grandes casas y los huéspedes de los hoteles que habían ido brotando en torno a los hitos paisajísticos más estimados en un radio de varios kilómetros. Había otros asentamientos similares en el municipio, pero hasta el momento ninguno de ellos disponía de oficina de telégrafos. De modo que, aunque en el futuro llegaría a ser desbancado, Heatherley era y seguiría siendo durante unos pocos años el principal centro postal.

La oficina de correos de Heatherley se encontraba en un bonito edificio de azulejo rojo con grandes aleros de madera y un escaparate donde se exhibían artículos elaborados en piel, como agendas y neceseres, biblias y libros de salmos, carteras y marcos fotográficos. Junto a la puerta había una vitrina con tarjetas postales de paisajes locales. En aquella época aún no se imprimía ninguna otra clase de ilustraciones. Los retratos de actrices de comedias musicales, que pronto se pondrían de moda, eran inimaginables. Y todavía faltaba mucho tiempo para que se popularizaran las viñetas cómicas a todo color. No obstante, el moderno toque publicitario ya estaba presente en muchas de ellas con leyendas como «La Suiza inglesa», que acompañaban a las fotografías de panoramas reseñables de la zona. Eran las típicas vistas de los páramos ingleses, hermosos en su pequeña escala, pero en absoluto comparables con la grandeza alpina; por lo que el nombre probablemente había sido idea de alguna lumbrera local ansiosa por explotar la belleza de la región. En ciertos ambientes solían referirse a la conocida colina más cercana a Heatherley como el Pequeño Parnaso, por la cantidad de poetas y escritores que frecuentaban sus laderas. Pero aquella tarde Laura no se detuvo a contemplar las vistas impresas en las postales ni a leer sus pies de foto. Abrió tímidamente la puerta y se presentó.

Puesto que no era fácil encontrar un alojamiento humilde, había acordado con la administración que, hasta que dispusiera de su propia habitación en el pueblo, viviría con la familia del director de correos. De modo que en cuanto entró la acompañaron a la sala de estar de la parte trasera de la oficina y la dejaron en manos de la esposa de su nuevo jefe. La habitación era muy diferente de todas las que había conocido a lo largo de los últimos años. No era la típica sala de una trastienda con su aparador para exhibir la plata, el suelo de linóleo y fotografías enmarcadas en las paredes, sino la morada de gente, al parecer, algo más refinada. Y sin embargo a Laura le pareció, no en aquel momento sino un poco después, que había algo extraño y sombrío, incluso siniestro, en aquella estancia. La única ventana, quizá porque estaba situada en un lateral de la casa, en paralelo a la cual discurría un sendero hacia la parte trasera del edificio, había sido reforzada con una mampara de vidrio pintado a través de la que se filtraba una luz tenue y coloreada. Una enorme vitrina de madera de roble profusamente labrada, cuya forma recordaba a los armarios de los juzgados de la época jacobina, ocupaba prácticamente toda la pared del otro lado, y había numerosos muebles de menor tamaño y características semejantes. Más tarde supo que la mayoría de ellos habían sido elaborados y tallados personalmente por el que sería su patrón, que se dedicaba al negocio de la fabricación de muebles y tenía su taller en algún lugar de la parte trasera de la casa. Las paredes de la habitación estaban pintadas de un sencillo verde salvia y el único cuadro a la vista era una reproducción firmada de la obra de un artista local.

Todo aquello despertó su curiosidad, pero Laura solo tuvo tiempo de echar una apresurada mirada a su alrededor, pues naturalmente lo correcto era prestar toda su atención a la esposa del director. La señora Hertford era una mujer tan inusual para su época y su posición como lo era su salón. Era alta, delgada y marchita, de hombros caídos, rostro muy pálido y lacio cabello de un rubio apagado cuyo recogido le ocultaba parcialmente las orejas. Se encontraba en los últimos meses del embarazo y llevaba un largo vestido verde con las hombreras adornadas con numerosos bordados. Tenía una voz melancólica y se movía de forma pausada y silenciosa. Laura pensó que su rostro era el más triste que había visto jamás.

La acompañaban dos niños. El primero era un chiquillo muy parecido a su madre y vestido con un trajecito que podría haber sido confeccionado con la misma tela que el de ella. Se mostró muy educado, aunque demasiado silencioso y serio para su edad, y Laura pensó que había estado llorando. Tanto la madre como el niño parecían vegetales o flores que hubieran sido criados en la oscuridad, lejos del sol. La bebé, que acababa de despertar de su siesta vespertina, era una niña preciosa con las mejillas del color de las rosas silvestres, ojos oscuros y un bonito pelo ensortijado. Aún conservaba el calor de la cuna y estaba llena de vida y reía sin parar. Cuando la recién llegada la cogió en brazos y la sentó en sus rodillas la pequeña la abrazó inesperadamente agarrándose a su cuello y la besó. Su cálida bienvenida reconfortó a Laura, que no dejaba de percibir la inexplicable tensión que imperaba en la estancia.

Cuando la señora Hertford supo que Laura había llegado caminando desde la estación pareció al mismo tiempo sorprendida y algo turbada. Su marido, explicó, tenía intención de ir a recibirla en su cochecito de tiro. ¿Estaba segura de no haber visto el carro de color marrón, con un poni blanco y negro? Laura respondió que estaba muy segura y no le dio importancia a que no fueran a recibirla. Había dejado su arcón en la consigna de la estación y había disfrutado mucho del paseo. No se lo habría perdido por nada del mundo. Entonces el niño pequeño, Cecil, regresó después de hacer un encargo de su madre y dijo que Miffy, el poni, estaba fuera, en el corral, y que William le había dicho que papá se había marchado después de cenar, no sabía adónde, y tampoco había comentado nada de recoger a la muchacha; a lo que su madre respondió que sin duda el señor Hertford debía haberlo olvidado —era muy olvidadizo a veces— y le propuso a Laura ir a ver su habitación.

Más tarde, en la oficina de correos, Laura conoció a la ayudante cuyo puesto iba a ocupar. La señorita Smithers era una mujer de cuarenta años que tiempo atrás había trabajado en la Oficina Central de Telégrafos de Londres y había sido retirada del servicio con una pequeña pensión tras sufrir una crisis nerviosa. A juzgar por sus frecuentes tics y la tensa y ausente expresión de su cara, cualquiera habría dicho que estaba al borde de un nuevo colapso. Se marchaba de Heatherley a la mañana siguiente y William, el chico para todo, se encargaría de llevarla en el coche a la estación, pero no sin contarle a Laura que el hogar que estaba a punto de abandonar distaba mucho de ser feliz. El señor y la señora Hertford tenían terribles peleas. Habían tenido una no haría más de dos horas, lo que explicaba que nadie hubiera ido a buscarla y el tenso ambiente que la aguardaba a su llegada.

—Pero no me pregunte el porqué —añadió—. Nunca he sido capaz de encontrar el menor sentido o motivo para sus disputas. Supongo que todo se debe a que ella es incapaz de controlarlo. Por lo general, en esos casos, la culpa es de la esposa. En lo demás no tengo nada que objetar, son bastante dignos para ser gente de campo y dudo que sus discusiones le vayan a afectar a usted tanto como a mí. Soy sensible por naturaleza. Y no hay nada que hacer al respecto.

Laura sería la nueva «encargada de la oficina». Es decir, se ocuparía de llevar a cabo, con la colaboración de una ayudante, todas las labores relacionadas con el correo y el telégrafo y haría a diario las cuentas, que debían ser firmadas por el director, que era el responsable de la entidad ante las autoridades. Aparte de garantizar la eficiencia del trabajo y de custodiar el dinero y otros artículos de valor, el señor Hertford tenía poco que hacer en la oficina. Pero no era ningún explotador. La administración conocía su manera de trabajar y no tenía nada que objetar al respecto, y después de haber pagado los salarios de sus ayudantes, de sus propios ingresos, solo le quedaba un pequeño margen a modo de recompensa por sus responsabilidades y, claro está, para pagar la renta. La oficina de correos no era más que una actividad complementaria de la principal fuente de ingresos que suponía su propio negocio.

La ayudante de Laura, Alma Steadman, era una bonita muchacha de dieciocho años que vivía en el pueblo, de ojos azules y dulce temperamento. Una de las responsabilidades de Laura fue enseñar a Alma a manejar el telégrafo de una sola aguja que había sido instalado recientemente en la oficina. Era un pequeño armarito con un ventanuco que habían colocado en un corto pasillo situado entre la oficina abierta al público y la sala de estar. Su manejo consistía en teclear las letras de los mensajes salientes en código Morse y recibir los entrantes observando —o leyendo por sonido, según la habilidad del operador— la aguja montada en un dial verde que se movía a izquierda o derecha sobre dos sondas sonoras de metal. La aguja en movimiento emitía un bonito tintineo musical que debía ser escuchado e interpretado, por aquellos preparados para hacerlo, a cierta distancia del aparato. La vida de Laura en Heatherley transcurriría al ritmo de ese melódico tintineo, y años después su mera mención o el recuerdo del lugar le hacía volver a escucharlo al instante, oler el aroma del brezo, la turba y los pinos y contemplar de nuevo las luchas e inquietudes de todas aquellas vidas que durante una época se mezclaron con la suya.

Hace mucho tiempo que el viejo instrumento de una sola aguja desapareció de las oficinas de correos dejando espacio a otros inventos de mayor eficacia y más sencillo manejo. Sin embargo, durante la estancia de Laura en Heatherley, era un símbolo de progreso y todo aquel que conocía sus misterios era considerado un trabajador eficiente y perfectamente preparado. Tras la marcha de la señorita Smithers, la única que sabía manejarlo en el pueblo era Laura, y hasta que Alma fue lo bastante competente para hacerlo sola, su jornada de trabajo era de doce horas diarias, sin la posibilidad de disfrutar del medio día de descanso semanal y con dos horas de servicio los domingos por la mañana. Habían acordado que en cuanto Alma estuviera cualificada y pudiera quedarse sola ante el aparato ambas se turnarían para finalizar su jornada a las seis.

La noche de la llegada de Laura, poco antes del cierre de la oficina, apareció el señor Hertford. Ella no lo había oído entrar, pues llevaba zapatos de suela blanda que no hacían ruido, y al dar media vuelta se encontró con él de pie a su espalda. Era un hombre moreno y delgado de unos cuarenta y cinco años que podría haber resultado atractivo de no ser por el peculiar tono de su tez, de un feo color oscuro entre el malva y el gris, y el extraño y salvaje brillo de sus ojos. Reírse en silencio era una de sus costumbres. Era serio por naturaleza y raramente sonreía, pero cuando algo despertaba su peculiar sentido del humor echaba la cabeza hacia atrás y reía sin emitir un solo sonido. Otro inquietante hábito suyo era citar en susurros fragmentos de la Biblia o versos de poetas. «Mía es la venganza…» o «Ser o no ser…», cuchicheaba sin motivo aparente al coger su pluma para firmar las cuentas del día o incluso sentado a la mesa con su familia.

Sin embargo, a pesar de estas y otras peculiaridades, a Laura le agradaba el señor Hertford en muchos aspectos. Esa noche le dio la bienvenida cordialmente y enseguida demostró ser un hombre razonable en sus relaciones comerciales y experto en lo concerniente a su negocio. Mientras duró su trato con Laura tuvo un notable éxito con la fabricación de muebles, que sus clientes de temperamento artístico diseñaban para sus hogares. También había tallado y reparado diversos elementos de la ebanistería de una capilla privada en casa de un residente católico del pueblo. Construyó y adaptó las estanterías para el estudio de la casa de verano de un poeta y enmarcó cuadros para la galería de un miembro de la Royal Academy. No participaba en los asuntos locales y raras veces se relacionaba con los clientes habituales de la oficina, muchos de los cuales pensaban que Laura era la directora y como tal se dirigían a ella. No obstante, el director disponía de un mostrador reservado para recibir a los clientes de su propio negocio, y resultaba evidente por la naturaleza de sus entrevistas que estos tenían buena opinión de su talento y sus gustos. Se dio, por ejemplo, el caso de un galerista que, viéndose obligado a acatar la normativa vigente, necesitaba cierta cantidad de marcos dorados para exhibir una serie de dibujos en blanco y negro —marcos que no le servirían para nada una vez concluida la muestra—. El señor Hertford le sugirió utilizar marcos de ébano, pues a simple vista parecían ligeramente dorados y más tarde podría lijarlos para recuperar el color original de la madera. Durante estas entrevistas no siseaba ninguno de sus versos ni reía en silencio. Se mostraba tranquilo y solícito, pero no demasiado solícito, ya que después de todo era un maestro artesano discutiendo su trabajo con un cliente.

Había leído mucho y conocido mundo. Cumplidos los veinte había pasado muchos años en Australia y durante sus idas y venidas había aprovechado la oportunidad para explorar aquellos puertos del Mediterráneo donde estaba permitido desembarcar. Era todo un maestro en el arte del debate y oírlo discutir sobre política y teología con su hermano, que vivía cerca, fue toda una revelación para alguien que, como Laura, había aglutinado sus escasos conocimientos sobre el mundo real casi exclusivamente a través de los libros. En esas ocasiones su rostro se iluminaba de entusiasmo y abandonaba su entonación habitual para expresarse con diáfana convicción.

En materia de fe, su hermano era inconformista y acudía devotamente a la capilla de su comunidad. El señor Hertford, por su parte, no aparecía por la iglesia ni por capilla alguna y, a juzgar por las opiniones que manifestaba en conversaciones ordinarias, era más bien escéptico. No obstante, durante los mencionados debates, defendía con vehemencia la necesidad de una sólida curia formada por sacerdotes, obispos y arzobispos, mientras que su hermano abogaba sin concesiones por el autogobierno de las congregaciones. Intercambiaban palabras como «sacerdotalismo» y «jerarquía» y a menudo sus ánimos se exaltaban de tal modo que el hermano se levantaba y abandonaba la casa sin dar las buenas noches. Pero en su siguiente encuentro volvían a empezar como si nada hubiera ocurrido.

Durante estas discusiones, la señora Hertford permanecía sentada sin decir palabra en un sillón, cosiendo junto a la chimenea mientras mechones de su pálido cabello caían desordenadamente sobre su labor. Le agradaba ver a su marido ocupado y concentrado, pero a ella no le preocupaban esa clase de cuestiones. Su pasión era la música y en sus escasas horas de paz doméstica solía cantar o tararear arias de ópera y hablaba de tiempos anteriores a su matrimonio, cuando había tenido ocasión de escuchar a tal o cual cantante o pianista famoso, o recordaba las veladas musicales en la casa donde había trabajado como gobernanta, en una época en que sus servicios de acompañante estaban muy solicitados. Se veía obligada, por tanto, a vivir de esos recuerdos, pues no tenía piano propio. Y solo en una ocasión mientras Laura la conoció salió de su casa para escuchar música.

Aquello sucedió durante una serie de conciertos de música de cámara que tuvieron lugar en el por aquel entonces recientemente construido salón de actos de la localidad más cercana. En la oficina de correos se vendían entradas y había un programa de las actuaciones, por lo que la organización había tenido el gesto de enviar al director un abono de dos guineas para asistir a varios de los eventos a modo de agradecimiento.

La señora Hertford salía tan poco —y cuando lo hacía no llegaba a ausentarse más de una hora— que su asistencia al recital causó cierto revuelo en la casa. Alma se había ofrecido voluntaria para preparar el té y cuidar de los niños, por lo que sin su ayuda Laura estaría especialmente ocupada en la oficina de correos. La señora Hertford se había preparado especialmente para la ocasión y estaba elegante vestida de negro con toques de amarillo, y el cabello pálido cubierto por un sombrerito de encaje negro adornado con ramilletes de prímulas artificiales. Todos, excepto su marido, se acercaron a las ventanas o a la puerta para verla marchar. Alma sostenía en sus brazos al nuevo bebé, y su madre parecía muy feliz y animada cuando se giró ligeramente al llegar a la esquina para sonreír y devolverles el saludo. Regresó a casa exultante, con el corazón henchido por la música que acababa de escuchar, en especial la interpretación al piano de la señorita Fanny Davies. Sin embargo, esa misma noche su marido tuvo uno de sus más feroces estallidos de mal humor y ella se fue a la cama llorando. El abono de la oficina de correos no volvió a utilizarse durante el resto del ciclo de conciertos.

Laura nunca había presenciado el comienzo de uno de esos enfrentamientos domésticos y durante algún tiempo sus causas, reales o imaginarias, constituyeron para ella un misterio. Durante la comida todo parecía ir bien entre ellos. Entonces, antes de la hora del té y mientras trabajaba apaciblemente con el telégrafo, desde donde era inevitable escuchar la mayor parte de lo que sucedía en la sala de estar, llegaban a sus oídos los insultos que profería una de las partes y las desconsoladas lágrimas de la otra. Cuando su marido lo permitía, la señora Hertford le atendía con la actitud servil de una esclava, y cuando sus estallidos de furia por fin se apaciguaban ella no parecía sentir el menor resentimiento, tan solo un patético deseo de hacer las paces lo antes posible. Y en efecto, una frágil tregua reinaba fugazmente entre ellos, aunque raras veces duraba más de una o dos semanas. A medida que pasaba el tiempo, Laura casi llegó a acostumbrarse a entrar a comer para encontrarse la mesa sin el mantel puesto y al señor Hertford sentado a solas junto a la chimenea con aire sombrío, después de que su mujer se encerrara con los niños en el dormitorio. Tras lo cual, durante varios días, el señor y la señora Hertford evitaban comunicarse directamente en la mesa y cuando querían decirse algo se dirigían a Laura, con la que ambos seguían llevándose bien. Cada pocas semanas aparecía en casa una nueva doncella para ayudar a la señora Hertford con los niños y con las tareas domésticas, pero ninguna duraba más de un mes. Algunas apenas un día o dos. Después de alguno de los arrebatos del señor Hertford, la madre de la muchacha en cuestión se presentaba para dejar claro que no iba a permitir que atemorizaran a su hija con esa clase de disputas y acto seguido se marchaba con sus pertenencias en un fardo bajo un brazo y la otra mano sosteniendo con firmeza y ternura la de la muchacha, que por lo general iba llorando.

La única persona que ayudó a Laura a hacer más tolerables aquellos primeros tiempos en Heatherley fue su ayudante en la oficina, Alma Steadman. Era una muchacha bajita y de constitución bastante robusta, con un bonito pelo castaño oscuro y grandes ojos azules. «La muchacha menuda de ojos azules», era la descripción que daban los clientes que deseaban hablar con ella pero no sabían su nombre. Aunque su aspecto era el típico de muchas chicas de la campiña, su carácter no era nada común. Era buena y sincera y, aunque hasta el momento había vivido completamente protegida del mundo y sus problemas, no era ninguna ingenua. Dotada de un buen gusto innato y un gran sentido del humor, era una de esas raras personas capaces de vivir felices y satisfechas con lo que tienen sin desear ningún cambio en su vida. La tempestuosa convivencia de los Hertford le afectaba incluso menos que a Laura. Para empezar, estaba menos expuesta a sus discusiones, y por otra parte se negaba a creer que fueran causadas por nada más grave que una acusada incompatibilidad de caracteres. Las parejas casadas, aseguraba, suelen tener esa clase de desencuentros. Y aunque Laura seguía convencida de que el motivo de las disputas de los Hertford obedecía a algo más grave que simples desacuerdos matrimoniales, al menos durante un tiempo se sintió más tranquila y reconfortada.

Pero lo que a Laura más le gustaba de Alma era su afición por la lectura, y en especial por la poesía. No tanto por la obra de los grandes poetas o por poetas menores de fuerte personalidad como por cosas más pequeñas y exquisitas con un toque de magia o fantasía. Recitaba de memoria El mercado de los duendes de Christina Rossetti, El tritón abandonado de Matthew Arnold o La belle dame sans merci de Keats. Rossetti era su poetisa favorita y gracias a ella oyó hablar Laura por primera vez de la obra de Coventry Patmore. A Alma parecía gustarle todo lo pequeño y exquisito. Las violetas y las campanillas de invierno eran sus flores favoritas y prefería encontrar un umbrío rincón del bosque cubierto de musgo donde las primaveras crecen sobre la nudosa corteza de un árbol a contemplar un vasto paisaje donde el brezo púrpura se extiende hasta el horizonte en toda su gloria. A veces se enzarzaban en pequeñas disputas sobre sus preferencias y en una ocasión Laura escribió para ella un pequeño poema que comenzaba así:

Tú hablas de primaveras en ramilletes fragantes [y hermosos,

de prímulas y cardaminas cuyo aroma inunda los prados [rumorosos,

pero yo el brezo prefiero,

el brezo con olor a miel,

el resplandeciente brezo gitano,

¡esa es la flor que yo quiero!

Aunque el buen gusto de Alma era innato, no por ello había dejado de cultivarlo. Ella, sin embargo, no se había visto obligada a llevar a cabo sus propios descubrimientos en literatura como había hecho Laura. Su padre era jardinero y la señora para la que trabajaba impartía una clase los domingos por la tarde y realizaba lecturas de poesía para un selecto grupo de chicas del que Alma formaba parte. Entre ellas estaban también dos sobrinas de la señora, su doncella, la encargada de la lavandería y una profesora en prácticas de la escuela del pueblo. Cada semana la señora Camden leía un poema escogido personalmente del cual comentaba los aspectos más bellos e interesantes y que las chicas debían aprender de memoria para recitarlo el domingo siguiente. De ese modo pretendía moldear su gusto y sin duda en el caso de Alma el plan funcionó a la perfección. El único inconveniente que Laura veía en dicho plan era que había limitado bastante las posibilidades de su alumna. Alma había asimilado de tal manera los gustos de la señora Camden que ya no tenía el menor interés en aventurarse más allá y no confiaba en absoluto en su propia opinión. Contaba con la ventaja de saber con buen criterio qué libros y poemas merecían su amor y respeto, pero de ese modo nunca llegaría a experimentar la emoción que Laura sentía al descubrir algún libro o poema que despertaba su admiración y averiguar más tarde que era considerado una obra maestra.

Alma era alegre y optimista por naturaleza. Las desgracias, injusticias y desigualdades de la vida humana no se cernían sobre ella como una oscura nube en el horizonte. Cuando se enteraba del infortunio de alguna persona se apenaba sinceramente y hacía todo lo posible por ayudar o consolar a los afectados. Sin embargo, esos eran para ella casos aislados, no indicios de que el mundo no funcionaba del todo bien. Laura, por otro lado, tenía tendencia, como solía decirle la gente, a ver el lado oscuro de la vida. En aquellos años había estallado la guerra de los Bóers y ella no podía evitar imaginar las escenas de sufrimiento que tendrían lugar en aquellos campos de batalla —en los que, no obstante y según muchos de los que la rodeaban, pronto alcanzarían la victoria— y apenarse pensando en los hogares destrozados del enemigo o en las mujeres de los bóers encerradas en campos de concentración y llorando a sus muertos o angustiadas pensando en el destino de los que aún vivían, igual que las mujeres británicas lloraban y se angustiaban por los suyos. Y lo cierto es que sufría profundamente pensando en su hermano que estaba allí con su regimiento, en especial cuando transcurrían meses sin que ni ella ni su familia recibieran una carta suya.

Cuando Alma la encontraba «melancólica», como ella misma solía decir, trataba de animarla de la manera más encantadora e inocente, que a menudo resultaba simple hasta la estupidez, hasta que conseguía robarle una sonrisa. Mientras ordenaba el correo nocturno leía en voz alta las direcciones de las cartas pronunciándolas de forma grotesca —Swanage… Swanaggie, Metropole… Metropoly, Leicester… Lycester, etcétera—; escondía el anillo de Laura, que solía quitarse para lavarse las manos, o encerraba al gato de la oficina en la consigna del correo certificado y fingía que era un tigre en una jaula. Un día apareció con una mosca muerta en la palma de la mano y se la enseñó a Laura con gesto serio diciendo: «¿No era este el moscón que te atosigaba?».

Tras conocer a Alma, Laura creyó durante un tiempo que al fin había encontrado aquello que aún no tenía, una verdadera amiga de su mismo sexo y edad. Sin embargo, nunca llegaron a ser íntimas. Alma vivía en el pueblo y allí tenía sus intereses y amistades de siempre. Además, pasaba gran parte del tiempo libre con el muchacho que después sería su marido. De modo que su vida ya estaba completa. No obstante, mantuvieron la buena relación que había nacido entre ambas desde que se conocieron, y cuando años después Laura recordaba aquellos tiempos sentía que le debía mucho a su dulce y saludable influencia.

A pesar de la compañía de Alma, con quien pasaba varias horas al día, y la de los nuevos amigos que iría conociendo, Laura se encontraba en una posición incómoda, pues las semanas transcurrían y seguía sin encontrar una habitación en el pueblo, por lo que en numerosas ocasiones estuvo a punto de presentar su renuncia para buscar un puesto más agradable en otro lugar. Pero lo cierto es que al final pasaba muy pocas horas en compañía de los Hertford. Estaba más que satisfecha con su trabajo en la oficina, pues disfrutaba del ajetreo y el estímulo que suponía tener muchas cosas que hacer. La nueva clientela era interesante y en su tiempo libre, mientras duraba la luz del día, tenía a su alcance un paisaje completamente nuevo y emocionante que explorar. Y lo cierto es que carecía del dinero necesario para volver a mudarse. Estaba segura de que su madre habría movido cielo y tierra con tal de ayudarla de haber conocido sus circunstancias, pero hacerlo habría supuesto para ella un enorme sacrificio. Y aunque tenía otros parientes que lo habrían hecho gustosos, el horror que le habían inculcado desde niña a pedir prestado le impidió recurrir a ellos.

De modo que se quedó en Heatherley y allí tuvo todo tipo de experiencias, agradables y desagradables. «Si los diecinueve son malos, peores son los veintiuno», decía un viejo refrán de la región donde nació. Un autor contemporáneo se había referido a ese periodo vital como «la Calle Siniestra». A pesar de todo, la calle siniestra de Laura no lo fue tanto. Pero de todas formas tuvo que recorrerla de principio a fin y el destino quiso que lo hiciera en Heatherley.