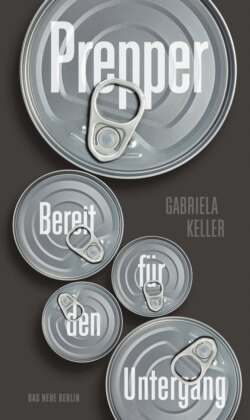

Читать книгу Bereit für den Untergang: Prepper - Gabriela Keller - Страница 8

ОглавлениеVorwort – Sind wir alle Prepper?

Allein im Wald

An einem frühen Augustnachmittag, der Himmel über dem Eichsfeld, westliches Thüringen, ist weiß vor Hitze, verlässt ein schmaler Mann mit Brille und grauen Haaren den Weg und steuert hinein in den Wald. Gepanzert in beigefarbenes Gore-Tex arbeitet er sich vorwärts über einen Hang, sucht mit Nordic-Walking-Stöcken Halt zwischen den Wurzeln. Er keucht und wankt unter dem Gewicht eines riesigen Rucksacks.

Der Mann, nennen wir ihn Stephan, hat 150 Euro für diesen Workshop gezahlt, in dem er lernen soll, in Notsituationen zu überleben. Der Kurs geht nur anderthalb Tage, doch Stephan ist ausgerüstet wie für Wochen in der Wildnis. 25 Kilo wiegt sein Rucksack. Der IT-Fachmann aus Köln, Anfang 60, will in der Lage sein, auch längere Zeit in der Natur durchzustehen. Deswegen ist er ja hier.

»Ich hatte neulich zu Hause einen Stromausfall«, sagt er. »Da habe ich mich mit meiner ganzen Hightech-Ausrüstung plötzlich ziemlich einsam gefühlt.« Die elektrischen Geräte liefen nicht mehr, aber das war noch nicht alles, zur selben Zeit sei wegen einer Baustelle in der Nähe auch noch das Wasser ausgefallen. »Ich war ein bisschen entsetzt, wie schnell man in so einer Situation mit seinem Latein am Ende ist.«

Im Februar 2020 war das, »und dann kam gleich Corona«. Für den Informatiker veränderte sich in diesem Moment etwas Wesentliches: Er merkte, wie abhängig er von der technischen Infrastruktur ist – und wie störungsanfällig die Systeme sind. Stephan kam sich linkisch vor, unfähig zu handeln, und er beschloss: So soll es nie wieder laufen. Er sagt: »Ich habe eine schlechte Figur gemacht und mich gefragt: Wie kann ich es in Zukunft besser machen?«

Er ist etwas zurückgefallen, der Rest der Gruppe wird im Grün zwischen den Baumstämmen vor ihm kleiner und kleiner. Wo sein Rucksack sitzt, bilden sich große Schweißflecken. Stephan hat einen Großeinkauf im Outdoorhandel hinter sich: Er hat Essgeschirr dabei, Campingkocher, Pfannen, Messer, Haken, Taue, Matten. Seine Hose und sein Hemd sehen aus wie frisch aus der Verpackung gezogen, sogar die Faltkniffe zeichnen sich noch deutlich ab.

When Shit Hits the Fan

In der Geschichte des Informatikers, der sich an diesem Samstag durch den Wald irgendwo in Thüringen müht, geht es um mehr als ein Wochenende im Wald. Es geht um ein diffuses Gefühl der Unsicherheit, das bis weit in die Mittelschicht gedrungen ist, um die Schwachstellen der modernen, technisierten Welt, die Wechselwirkung zwischen Konsumgesellschaft und Existenzangst sowie die Frage, was der Mensch in all seiner Bedrängnis tun kann, um der Furcht vor dem großen Chaos um uns herum etwas entgegenzusetzen. Es geht um die Krisen, die auf Deutschland zukommen, und die Leute, die sich für sie rüsten. Der Begriff »Prepper« ist abgeleitet vom englischen »to prepare« und bezeichnet Menschen, die sich vorbereiten auf den Tag, an dem nichts mehr so ist wie vorher. Im Prepperslang heißt das TEOTWAWKI, »The end of the world as we know it«, das Ende der Welt, wie wir sie kennen, oder: SHTF: »Shit hits the fan« – wenn also die Scheiße auf den Ventilator klatscht. »Man kann das Ganze auch wie eine Lebens-, Unfall- oder Berufsunfähigkeitsversicherung sehen«, schreibt der Prepper und Autor Sebastian Hein in seinem Buch »Prepper, Krisenvorsorge, Survival Guide«: »Natürlich hofft jeder, dass man selbst oder die Hinterbliebenen diese Leistungen niemals in Anspruch nehmen müssen, dennoch hat man diese Versicherung und sorgt so für mögliche Ereignisse dieser Art vor.«

Lange Zeit tauchten Prepper in den deutschen Medien nur als politisch verwirrte Sonderlinge, Zwangsneurotiker mit Hang zur Weltuntergangsstimmung oder potenziell waffenhortende Neonazis auf. Das änderte sich schlagartig im Februar 2020, als die Covid-19-Pandemie von China aus nach und nach auf alle Kontinente übergriff. Die New York Times titelte in jener Zeit: »Sie haben sich auf das Schlimmste vorbereitet. Jetzt ist jeder ein Prepper«. Eine Überschrift im Guardian lautete: »Wir haben Prepper und Survivalisten ausgelacht. Bis die Pandemie zuschlug.« Kaum ein deutscher Haushalt, der sich in den ersten Tagen der Pandemie nicht zumindest ein kleines Lager mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten angelegt hat. Die Aussicht, im Falle einer Quarantäne die Wohnung nicht mehr verlassen zu können, trieb auch eher sorglose Gemüter, die sonst kaum mehr im Kühlschrank haben als Senf, Butter, eine halbleere Flasche Gin und eine angebrochene Packung Büffelmozzarella, zur Vorratshaltung. Es war eine Ausnahmesituation, wie sie für die meisten Menschen im wohlhabenden Mittel- und Westeuropa bisher unvorstellbar schien. Bilder aus den Krankenhäusern in Italien und Spanien wirkten wie Szenen aus einem Endzeitfilm: überlastete Intensivstationen, halbnackte, künstlich beatmete Patienten, die Zimmer und Flure füllen, daneben Ärzte in Schutzanzügen, Krankenschwestern, die am Schreibtisch kollabieren – plötzlich war das alles Wirklichkeit.

Diese Eindrücke sitzen tief und haben das Sicherheitsgefühl sehr vieler Menschen erschüttert. Zu der Angst vor dem Virus selbst kamen die wochenlangen, weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Auch war in der Anfangsphase des Lockdowns nicht klar, inwiefern sich die Krise auf die Versorgungslage auswirken würde: Durch die Medien gingen Bilder von ratlosen Kunden vor leeren Supermarktregalen, verzweifelten Müttern auf der Suche nach Milchpulver, kilometerlangen Schlangen feststeckender Lkw an den Grenzen. Die Zeitungen berichteten von Hamsterkäufen und Lieferschwierigkeiten, Alltagswaren wie Backhefe oder Klopapier waren über Wochen kaum zu bekommen.

Die Generationen, die nach dem Krieg geboren wurden, hatten so etwas noch nie erlebt. In normalen Zeiten besteht das einzige Problem darin, sich zwischen Dutzenden Varianten von Klopapier zu entscheiden: Teures Markenprodukt oder die Discounter-Variante? Recycling oder extraweich? Dreilagig oder vierlagig? Herzen oder Bärchen? Aber dies waren keine normalen Zeiten. Mit einem Mal war die Sorge vor Engpässen und zeitweisen Notlagen real. Die Tage im Februar haben deutlich gemacht, dass auch in Deutschland Warenströme ins Stocken geraten und vorübergehende Knappheiten entstehen können.

Unter Terrorismusverdacht

Prepper wissen das schon lange. Die amerikanische Serie »Doomsday Preppers« – die erfolgreichste Serie des Kanals National Geographic, die hierzulande auf Netflix zu sehen ist, mag dazu beigetragen haben, ihr Image in der Öffentlichkeit als paranoid-schizophrene Bunkerfreaks zu formen. Seitdem im August 2017 in Mecklenburg-Vorpommern die Gruppe »Nordkreuz« aufflog, ist das Thema außerdem eng mit Rechtsextremismus verknüpft. Die gut 50 Mitglieder der Gruppierung hatten sich auf einen Zusammenbruch der Gesellschaft an einem Tag X vorbereitet; einzelne von ihnen horteten nicht nur Lebensmittel, sondern auch Munition und fertigten Listen mit Namen von linken Politikern und Flüchtlingshelfern an. Die Medien schrieben von Todeslisten; dieser Eindruck liegt zumindest nahe. Zwei der Mitglieder stehen deshalb unter Terrorismusverdacht. Ihnen wird vorgeworfen, die Ermordung politischer Gegner geplant zu haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen »Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat«. Das Prepper-Milieu ist seither unter Pauschalverdacht geraten. Aber wer bei dem Begriff nur an Flecktarn-tragende Randfiguren mit Waffendepot denkt, greift viel zu kurz: Längst und nicht erst seit der Corona-Krise zieht sich die Bewegung bis in die Mitte der Gesellschaft.

In Amerika, wo das Phänomen private Krisenvorsorge seinen Ursprung hat, machte der Trendforscher Gerald Celente schon im Winter 2010 »Neo-Survivalismus« als neue Bewegung aus. Celente zufolge ist ein neuer Typus entstanden, der wenig gemein hat mit dem oft assoziierten gewehrschwingenden Hinterwäldler, der sich zu Hause verbarrikadiert: »Jeder neue Schrecken bringt eine neue, andere auf Überleben fixierte Gruppe hervor, und so erweitert sich das Spektrum von den paramilitärischen Stereotypen und schließt nun besorgte Bürger auf allen sozioökonomischen Ebenen ein.«1 Survivalismus, schreibt Celente weiter, also das Überleben in Notsituationen, avanciere damit zum Mainstream.

In den USA hat das Thema freilich noch eine ganz andere Dimension: Prepping ist dort eine Milliarden-Dollar-Industrie, und laut einer Umfrage von 2013 würden sich dort 3,7 Millionen Menschen selbst als Survivalisten bezeichnen2 – die Begriffe Prepper und Survivalist liegen in Amerika dicht beieinander, wobei Survivalisten die militarisierte, im Wald den Break-out trainierende Fraktion bezeichnet und Prepper mehr diejenigen, die sich auf Vorratslager und Bunker beschränken.

Jetzt sind wir alle Prepper, – oder zumindest setzte sich zu Beginn der Krise der Eindruck durch, dass es klug sein kann, sich auf härtere Zeiten vorzubereiten. Die Corona-Pandemie hat private Krisenvorsorge auch in Deutschland zu einem Massenphänomen gemacht: Dosenbrot-Verkäufer berichteten von einem rapiden Zuwachs der Nachfrage, Anbieter von Fertignahrung und Notfallausrüstung kamen mit den Bestellungen kaum noch hinterher. Viele derer, die sich im Februar 2020 mit Ravioli-Konserven, Nudeln und Trockenfleisch eingedeckt haben, lösten ihre Vorräte schon wenige Wochen später wieder auf. Aber die Krise hat das Vertrauen in die Verlässlichkeit von Just-in-time-Lieferketten bei vielen Menschen brüchig werden lassen, und die Prepper, die zuvor überwiegend mit Spott und Geringschätzung bedacht wurden, fühlen sich bestätigt.

Prepper Plus, White Prepper, RadiPre

Es ist nicht leicht, über Prepper zu recherchieren. Die Szene ist extrem vielschichtig und schwer zu greifen, wobei »Szene« schon zu viel gesagt ist: Der Begriff umfasst Einzelgänger, Kleingruppen, die sich zusammenschließen, um sich im Krisenfall gemeinsam durchzuschlagen, lokale Stammtische, Social-Media-Kanäle und lose Netzwerke, die sich zum Teil nur über eine Facebookgruppe oder einen Telegram-Chat kennen. Im Grunde beschreibt er mehr ein Set von Praktiken als eine kohärente Gruppe. Statt mit einer Bewegung hat man es mit einer Assoziationswolke aus einzelnen Events, Workshops, Outdoor-Messen, Fachhandlungen, Equipment und persönlichen Kontakten zu tun.

Mit Begriffen und Definitionen kommt man nicht weit. Das Gestaltlose und Unorganisierte der Prepper-Gemeinschaft erschwert die Berichterstattung und stellt, wenn es um die Identifizierung ihrer extremistischen Teile geht, auch Sicherheitsbehörden und den Verfassungsschutz vor Probleme. Ein Beobachtungsobjekt sind Prepper zwar nicht. Aber infolge der Nordkreuz-Ermittlungen drängten sich neue, brisante Fragen auf: Was genau sind Prepper? Wie viele gibt es? Worauf bereiten sie sich vor? Und wie gefährlich sind sie? Um Antworten zu finden, bildete Mecklenburg-Vorpommerns damaliger Innenminister Lorenz Caffier im September 2017 eine »Kommission zur Beleuchtung der Prepper-Szene.«3 Viel scheint nicht herausgekommen zu sein. Ein Abschlussbericht wurde vor mehr als zwei Jahren verfasst, aber nie veröffentlicht, Caffier ist inzwischen aufgrund persönlicher Verstrickungen und Ungereimtheiten im Fall Nordkreuz zurückgetreten. Nach Informationen der tageszeitung (taz) sind die Ergebnisse in dem Bericht dürftig und oberflächlich; große Mühe machte der Kommission schon die Frage, wie man die rechtsextremen und gewaltbereiten Prepper nennen solle. Zu den Vorschlägen zählten »Prepper plus« und »White Prepper«, die wurden verworfen. Man einigte sich dann auf das Kunstwort »RadiPre«.

Vielleicht lässt sich das Phänomen am besten als Spannbreite begreifen: Auf der einen Seite stehen Normalbürger, die lediglich den Empfehlungen der Regierung folgen und Lebensmittel für zehn Tage im Schrank stehen haben. Auf der anderen hartgesottene Tag-X-Strategen, die Fässer mit Lebensmitteln im Wald vergraben und überzeugt sind, dass der Zusammenbruch der Gesellschaft unmittelbar bevorsteht. Dazwischen gibt es viele Arten von Menschen – naturverbundene Pfadfinder, Subsistenzwirtschaftler, zivilisationsmüde Abenteurer, Baumarktstammkunden, Nihilisten, Waffennarren und Rechtsextreme, die sich nicht nur auf die Krise vorbereiten, sondern sie am besten gleich herbeiführen wollen. Genaue Zahlen gibt es in Deutschland nicht, verlässliche Statistiken und wissenschaftliche Studien fehlen. Schätzungen gehen von 10000 bis 180000 Preppern und Prepperinnen in Deutschland aus.

Der heiße Nachmittag im thüringischen Eichsfeld geht in einen schwülen Abend über, als Stephan, der Informatiker aus Köln, und die anderen Kursteilnehmer beginnen, aus Ästen, Laub und Moos ihren Unterschlupf für die Nacht zu bauen.

Ronny Schmidt, der Leiter des Workshops und Chef der Firma Team-Survival, setzt sich ein Stück weiter auf eine Bank und starrt ins dunstige Zwielicht. »Was ist denn, wenn Katastrophe ist?«, fragt er und antwortet selbst: »Das siehst du in Afrika: Die Leute werden gewalttätig. Da brauchst du Netzwerke, europaweit, und Gruppen mit Spezialisten in jedem Gebiet, Ärzte, Militär, Polizisten. Das wäre realistisch.«

Schmidt, 45 Jahre alt, bietet Survival-, Combat- und Prepperkurse in Thüringen und Nordrhein-Westfalen an. Er ist ehemaliger Zeitsoldat, war im Fallschirmjägerbataillon, Angehöriger der Spezialkräfte für Krisenintervention. Wie eine Kampfmaschine sieht er aus: Ein muskelbewehrter Hüne mit Vollbart, Glatze und tätowierten Armen. Schmidt bringt den Teilnehmern bei, sich zu orientieren, Feuer zu machen und Fallen zu stellen. Er sagt, es sei für jeden gut, diese Grundlagen zu beherrschen. Seine Verachtung für die stadtmüden Zivilisten, die glauben, sich mit Hilfe ihrer Outdoor- und Notfallausstattung allein im Wald durchschlagen zu können, verbirgt er nicht. »Das ist Quatsch«, brummt er. »Totaler Schwachsinn. Überleg doch mal, wie groß der Wald in Deutschland ist.«

Viele derer, die Kurse bei ihm belegen, wollen sich auf kommende Drangsal vorbereiten. Ronny Schmidt merkt immer wieder, dass sie sich dabei völlig falsche Vorstellungen machen.

Da war zum Beispiel ein Kunde, der ihn für mehrere Tausend Euro als Personal Trainer anheuerte und ihm sagte: Das zahl ich aus der Portokasse. Der hatte sich für 200000 Euro ein gepanzertes Auto besorgt. Ronny Schmidt fragt sich, was er mit diesem fahrenden Bollwerk anfangen wolle, wenn die Katastrophe losbricht, weil in so einer Situation auf den Straßen aufgrund des allgemeinen Chaos kein Durchkommen mehr sei. Oder Stephan, der ältere Herr mit dem 25-Kilo-Rucksack, – weit könne er damit auf der Flucht durch den Wald nicht kommen, sagt Schmidt: »Das sind so Sachen, da musste ich sehen, dass Zivilisten Fehler machen. Die kennen das nicht, die echte Gewalt.«

Er aber schon, und deshalb braucht ihm keiner mit Natur- und Waldromantik zu kommen. Vor ein paar Jahren hatte er die Idee, für den Krisenfall ein »Desaster Response Leader Team« aufzustellen, also ein europaweites Netzwerk von weitgehend autarken Kleingruppen, die im Ernstfall Führungsaufgaben übernehmen und »Zivilisten in sichere Gebiete bringen können«. Zum Beispiel nach Osteuropa, wo es noch große, zusammenhängende Wälder gibt.

Für diesen Plan bräuchte es aber Leute mit Ahnung von militärischer Taktik und Selbstversorgung; die erforderlichen Fähigkeiten sollten in Trainingscamps und Lehrgängen weitergegeben werden. Er setzte den Plan nie um. Das Ganze, sagt er, hätte leicht unter den Verdacht der Bildung von »Wehrsportgruppen« geraten können. »Und das ist in Deutschland ja alles verboten. Da bist du gleich wieder auf der Liste der Nazigruppen.«

Die Reise in die Welt der Prepper und Krisen ist eine Gratwanderung, bei der oft nicht ganz klar ist, wo die Grenzen verlaufen. Wehrsportgruppen, das sind rechtsextreme Milizen, die das staatliche Gewaltmonopol nicht akzeptieren oder für unzureichend erachten. Tag-X-Fantasien gehören bereits seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum ideologischen Inventar von Rechtsextremisten.

Viele Prepper haben nichts mit Nazis gemein und wehren sich zu Recht gegen Verallgemeinerungen. Auf der anderen Seite stößt man immer wieder auf personelle und ideologische Schnittmengen. Gerade der Gedanke, Deutschland stecke in einer Krise oder steuere direkt darauf zu, spielt im rechten Milieu seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle. Zugleich ist ein Teil der Prepperszene deutlich militaristisch geprägt. Soldaten, Polizisten und Reservisten sind relativ stark vertreten, und mitunter enden die strategischen Planungen in zwielichtigen Gedankenspielen. Wieweit die führen können, haben die Ermittlungen gegen die Gruppe Nordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt.

Erkundungen im Krisengebiet

Wer in der Szene recherchieren will, muss sie bei jedem Schritt neu vermessen, kein Vorurteil bleibt unwidersprochen, weil jede Annahme an der nächsten Ecke gleich wieder von ihrem Gegenteil widerlegt wird. Oft erfüllen Prepper die Stereotype und gehen zugleich weit darüber hinaus: Die peniblen Haushaltsplanungen der Hartz-IV-Prepperin Lea Schneider in Kapitel 7 waren unerwartet, ebenso die dunkle Intensität der anonymen Mitglieder in den Chatgruppen. Beides ist eng verknüpft mit einer zunehmend fragmentierten Wirklichkeit und einem Verlust von Vertrauen in die Haltbarkeit staatlicher Institutionen. Der amerikanische Soziologe Richard G. Mitchell Jr. schreibt in seinem viel beachteten Buch »Dancing at Armageddon«: »Survivalismus ist sowohl eine Folge der modernen Zeit als auch ein Mittel, mit der die Moderne verstanden werden kann.« Wie der Soziologe es sieht, schaffen sich die Überlebensspezialisten in einer zunehmend monolithischen, rational organisierten, formalisierten und bürokratisierten Welt Raum für Kreativität und Fantasie. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Preppen eröffnet auch Wege, mit den Unsicherheiten der Jetztzeit umzugehen, der Erosion der Mittelschicht, der Angst vor sozialem Abstieg. Untereinander sprechen Prepper häufig über den Verlauf der Katastrophen, mit denen zu rechnen ist. Eine Fülle von Geschichten über kommende Krisen existiert nebeneinander. Sie reflektieren die Einstellungen und Sorgen des jeweiligen Preppers und werden immer wieder an aktuelle politische Entwicklungen angepasst, oder wie Mitchell schreibt: »Die Szenarien ähneln zeitgenössischen Legenden, die im Tempus Futur erzählt werden.«

Die Geschichten, die sie wiedergeben, sind ein Mischmasch aus aktuellen Nachrichten, persönlichen Schlüsselerlebnissen und Popkultur, vor allem Katastrophenfilmen oder Serien, mitunter kommt eine Auswahl an Verschwörungstheorien dazu. Kern dieser Erzählungen ist immer der Zweifel – an der Regierung, am politischen System, der Haltbarkeit der gesellschaftlichen Ordnung. Auf die Frage, wie man sich am besten gegen das Chaos rüstet, gibt es viele Antworten: Horte Konserven, halte Hühner, bevorrate Samen, besorg dir Waffen, kaufe Goldmünzen, lerne, von Kräutern und Pilzen zu leben. Die Krisen sind in diesen Geschichten immer verheerend und zugleich praktisch zu bewältigen.

Die Erkundungen führen ins Herz der deutschen Mehrheitsgesellschaft und bis in die äußersten rechten Extreme, und sie zeigen, dass beides mitunter an denselben Stellen zu finden ist. Auch hier steht der Prepper symptomatisch für den Bundesdurchschnitt, weil rechte und rechtsextreme Ideologien eben längst auch in der Mittelschicht verbreitet sind.

Was also macht den Prepper aus? Im Grunde handelt es sich um einen Dachbegriff für Menschen, die oft wenig mehr gemein haben, als dass sie sich auf Krisen vorbereiten. Auch geht längst nicht jeder Prepper davon aus, dass die Welt, wie wir sie kennen, auf den Untergang zusteuert. Aber wer sich länger mit ihnen unterhält, ihre Online-Posts verfolgt, ihre Bücher studiert, ihre Videos ansieht oder ihre Diskussionen im Internet mitliest, merkt: Die meisten von ihnen glauben, dass Deutschland begonnen hat, ins Chaos zu gleiten.

Wer sich mit Preppern unterhalten will, braucht Ausdauer und ein gewisses Maß an Frustresistenz. Viele von ihnen geben grundsätzlich keine Interviews, das Misstrauen gegenüber Journalisten sitzt tief. Einerseits fürchten sie, als Spinner lächerlich gemacht oder für Nazis gehalten zu werden. Andererseits lehnen sie Anfragen zum Teil brüsk oder mit hämischen Kommentaren ab, noch häufiger werden E-Mails gar nicht beantwortet. Generell gehen die meisten Prepper nicht gerne an die Öffentlichkeit, manche agieren klandestin. Unter ihnen verbreitet ist die Sorge, dass im Fall der Krise Plünderer vor ihrer Tür stünden, wenn bekannt ist, dass bei ihnen umfangreiche Lager warten. Es gibt eine überschaubare Anzahl von Preppern, die häufig in den Medien auftauchen; sie haben aus dem Thema meist ein Geschäftsmodell entwickelt und stehen daher nur bedingt für die Szene. Die Menschen, die in diesem Buch zu Wort kommen, habe ich in Preppergruppen im Internet gefunden, auf Facebook, Reddit oder in spezialisierten Foren. Manche haben eigene Websites, YouTube-Kanäle oder Profile in den Sozialen Medien, einige Ratgeber-Bücher veröffentlicht. Zusätzlich zu den direkten Gesprächen habe ich monatelang anonym in offenen und geschlossenen Chatgruppen auf Telegram und WhatsApp recherchiert und verfolgt, wie sich der Austausch entwickelt, welche Nachrichten aufgegriffen werden und wie die Prepper ihre Strategien immer neu kalibrieren. Ich habe an Survival-Workshops und Prepper-Kursen teilgenommen, bin auf dem Bauch über matschige Wiesen gerobbt, habe Vorratslager und Bunker besichtigt, Selbstversorgerhöfe besucht, rechtsextremen Apokalyptikern beim Fantasieren vom Zusammenbruch der Gesellschaft zugehört, Armbrustschießen geübt und gelernt, wie man Fallen baut, um im Fall akuten Nahrungsmangels Ratten erlegen zu können.

Die meisten Personennamen in diesem Buch sind geändert, mit Ausnahme der Personen, die ohnehin in der Öffentlichkeit stehen. Bei Passagen, die ich aus Sozialen Medien zitiere, sind Rechtschreib- und Grammatikfehler korrigiert; manche Posts habe ich der besseren Lesbarkeit wegen leicht redigiert. So ist dieses Buch Ergebnis einer Art Deutschlandreise unter dem Motto der Krisenvorsorge: Uns begegnen Menschen im Norden und im Süden, im Osten und im Westen, in der Stadt und auf dem Land, viele Männer, ein paar Frauen, ältere und jüngere. Wir treffen sie im Wald und in der Innenstadt von Berlin, bei militärisch-taktischen Schulungen, an ihren Rückzugsorten und in Marzahner Plattenbauten, in geschlossenen Gruppen im Internet und in Straßencafés. Ein geographischer Schwerpunkt liegt auf Ostdeutschland, aber das hat vorwiegend praktische Gründe. Es gibt Prepper in allen Regionen Deutschlands und in allen Bildungs- und Einkommensschichten, vom High-End-Vorsorger bis zum Hartz-IV-Prepper.

1 Trendsresearch: https://tinyurl.com/yd8ua2en

2 The Atlantic: https://tinyurl.com/ycf2zrn

3 Taz: https://tinyurl.com/y8mwcd2b