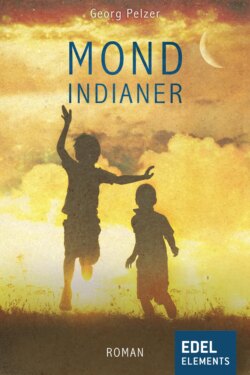

Читать книгу Mondindianer - Georg Pelzer - Страница 6

Zehn

ОглавлениеWeit und breit keine Mondindianer zu sehen, jedenfalls nicht mit bloßem Auge. Einstein schien wieder einmal Recht zu behalten. Noch zweihundert Meter trennten uns vom Mond, alles lief nach Plan. Keinerlei Komplikationen bis zu diesem Zeitpunkt, der Computer arbeitete einwandfrei, alle Systeme funktionierten tadellos. Fünf Tage flogen wir nun schon durch das Weltall, ohne geringste Abweichung von unserem eingeschlagenen Kurs. Kein Oben und kein Unten, hinter uns die immer kleiner werdende Erde, vor uns der langsam näher rückende Mond. Eine letzte Überprüfung der Kontrollinstrumente, dann leitete Einstein das alles entscheidende Manöver ein.

Während sich unsere Landefähre Meter für Meter der Mondoberfläche näherte, hielt meine Tante ein paar Kilometer entfernt unser Raumschiff auf Kurs, und die gesamte Menschheit fieberte mit uns, mit Ausnahme meiner Großmutter vielleicht, aber das machte nichts. Unsere Rückkehr zur Erde würde, daran bestand nicht der geringste Zweifel, ein einmaliger Triumph werden, nichts würde mehr so sein, wie es vorher gewesen war. Das ahnten, das wussten wir, als uns keine zwanzig Meter mehr von unserem Ziel trennten.

Keine Mondindianer und auch sonst keine Anzeichen von Leben. Gut so. Noch wenige Augenblicke bis zur Landung. Einstein hatte alles im Griff. Kein bisschen nervös, nur absolute Konzentration auf die jeweils folgenden Handgriffe. Er drückte auf Tasten, bediente Hebel und Schalter, drehte an Knöpfen, noch zehn Meter. Doch dann geschah etwas, mit dem niemand gerechnet hatte. Etwas, das unsere Reise schlagartig beendete, einfach so, von einem Moment auf den anderen.

Zehn Meter. Ein verschwindend kleiner Rest im Verhältnis zu der bis dahin bewältigten Strecke. Zehn Meter fehlten noch, und wir wären die Helden des Universums gewesen. Zumindest die Helden unserer Träume. Wenn Jesus mich nicht höchstpersönlich auf den Boden der Tatsachen zurückbefördert hätte. Mit leiser, kaum wahrnehmbarer Flüsterstimme. Leise, und doch laut genug, um meinem Traum ein vorzeitiges Ende zu bereiten.

Heute Abend scheint der Mond besonders nah. In Griffnähe gewissermaßen und wie festgeklebt hinterm Waggonfenster. Und doch zweifellos schneller unterwegs als mein Zug, der deutlich später ankommen wird, als vom Fahrplan vorgesehen. Dabei gibt es keine erkennbaren Hindernisse, keine nur mühsam zu bezwingende Bergkuppen, die das schleichende Vorankommen rechtfertigen könnten. Nur weites, flaches Land, über dem der Mond sich deutlich und scharf umrissen vom Himmel abhebt. Noch drei oder vier Kilometer bis nach Nieder-Enden. Hier, an der Stelle, wo die Bahnstrecke sich teilt und nur noch eingleisig weiterführt, steht der Zug plötzlich still. Vielleicht, weil die Fahrdienstleitung sich nicht sicher ist, ob nicht doch ein anderer Zug entgegenkommen könnte.

Irgendwann geht es weiter, vorbei an einem, gemessen an der Bevölkerungsdichte der Region, überdimensionierten Freibad, ein Relikt aus Zeiten, in denen niemand nach dem Verbleib von Steuergeldern fragte. Dann, von fern schon gut zu erkennen, der von Scheinwerfern angestrahlte, alles überragende Kirchturm, der Stolz der Gemeinde. Amtlicherseits vermessen das höchste Bauwerk weitum. Und damit hat es sich im Wesentlichen auch schon. Die Heimat meiner frühen Jahre, der Mikrokosmos meiner Kindheit.

Nieder-Enden verfügt über keinerlei Attraktionen, hier wird nichts geboten, was es woanders nicht auch gäbe. Ein Schulhaus für die Kinder. Für die Krankheiten einen Doktor und ein Friedhof für die Toten. Für die Sonntage eine Kirche, deren Aufgabe an den Wochentagen vornehmlich darin besteht, den Turm vor dem Umfallen zu bewahren. Noch zu erwähnen das kleine Wäldchen mit dem darin befindlichen See, vom Volksmund als Müllnermeer bezeichnet, das kleinste Meer der Welt wohl.

Und dahinter so gut wie gar nichts mehr. Randständige Lage. Ein Acker nach dem anderen und manchmal noch ein Baum. Dann nur noch die Niederlande und dahinter das richtige Meer. Der Ärmelkanal und vielleicht ein Zipfelchen England. Anschließend der Atlantik. Auf dessen Grund die Titanic und sicher auch noch so manches andere. Und irgendwann New York. Die Rocky Mountains und bald schon Hollywood. Der Pazifik, der Ural, Moskau, Warschau, Prag. Weiter den 50. Breitengrad entlang, eine kleine Rechtskurve Richtung Norden, und dann ist man auch schon wieder da. Und mit Sicherheit hat der Zug Verspätung. Aber verändert hat sich nichts. Die Glocken haben in der Zwischenzeit ein paarmal geläutet und vielleicht ist ein Dorfbewohner gestorben. Sonst ist nichts passiert.

Aber einmal im Monat ist der Mond bestens zu beobachten, klar, deutlich und voll. Zumindest, wenn das Wetter mitspielt. Dann scheint er nur einen Steinwurf weit entfernt und lässt alles andere in den Hintergrund treten.

Der Mond schien zum Greifen nah, kurz bevor mich das göttliche Flüstern weckte: Ich bin für dich gestorben.

Das von höheren Mächten verursachte Ende eines weiteren Traums. Kaum ein Morgen, an dem ich nicht wachgeflüstert wurde, daran war ich mittlerweile gewöhnt. Und selbst an diesem Tag, an dem sich zwei Erdbewohner anschicken sollten, die vielleicht größte Mutprobe der Menschheitsgeschichte zu bestehen, kannte Jesus kein Erbarmen. Eventuell wollte er mir auch nur vor Augen führen, dass es sich um einen ganz normalen Tag handelte, einen ganz normalen Ruhetag, auf den er alleinigen Anspruch hatte. Auf jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Und wenn er ihn irgendwo auf der Welt ungestört genießen konnte, dann mit Sicherheit in unserem Dorf und ganz besonders bei uns zu Hause. Ich wäre ja durchaus damit einverstanden gewesen, wenn er mich im Gegenzug meinen Träumen überlassen hätte. Aber beides schien nicht miteinander vereinbar.

Und wie gern hätte ich meinen Traum in diesen Tag mit hineingenommen, an dem etwas nur in kühnen Träumen Vorstellbares Wirklichkeit werden sollte. Der Tag des lang erwarteten, so genannten Jahrtausendereignisses. Der Tag, an dem sich herausstellen sollte, ob die Menschen in der Lage wären, einen fremden Himmelskörper zu erobern. Der Tag, nach dem die Uhren anders gehen sollten, wie mein Freund Einstein immer wieder prophezeit hatte. Der Tag, hinter dem die Zukunft wartete, und die konnte nur besser sein als die Gegenwart.

Meinem Kommunionsanzug war die Zukunft vollkommen gleichgültig. Er hing wie an jedem Wochenende sauber und frisch aufgebügelt über der Stuhllehne neben meinem Bett. Hing da und wartete darauf, mich während des Kirchgangs zum Gespött der Gemeinde zu machen. Weil er mir schon lange nicht mehr passte, kein Wunder eigentlich, denn meine Erstkommunion lag schon lange zurück.

Du wächst mir zu schnell, sagte meine Großmutter, so schnell, wie du wächst, könnte ich dir fast jeden Monat einen neuen Kommunionsanzug kaufen.

Nicht, dass ich Wert auf einen neuen Kommunionsanzug gelegt hätte. Auf Feiertagskleidung überhaupt. Dafür, dass der Kirchgang mit Wochentagskleidern nicht in Frage kam, konnte ich schließlich nichts, wie ich ebenso wenig etwas dafür konnte, unverhältnismäßig schnell zu wachsen. Ich dachte darüber nach, ob es in der Zukunft überhaupt noch Kirchgänge mit zu kurz geratenen Kommunionsanzügen geben würde, die einen zum Gespött der Gemeinde machten, weil sie vorne und hinten und oben und unten nicht passten.

Nicht mehr in die Kirche zu müssen, weder mit noch ohne zu kurz geratene Kleidung, darauf wagte ich erst gar nicht zu hoffen. Aber ich stellte mir vor, fortan wenigstens mit bequemer Wochentagskleidung in die Kirche zu dürfen. Hoffte darauf, dass es heute das letzte Mal wäre, dass ich mich zum Gespött der Gemeinde machte. Erwog verschiedene Entsorgungstechniken für meinen Kommunionsanzug in einer spürbar verbesserten Welt. In Salzsäure auflösen, bis außer ein paar unangenehmen Erinnerungen nichts mehr von ihm übrig bliebe, das schien mir das beste Rezept zu sein.

Jesus war mein nächstes Problem. Jesus unterbrach meine schönsten Träume, einfach so und jeweils zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Albträume ließ er mich dagegen zu Ende träumen. Ich war sicher, Jesus war eifersüchtig auf schöne Träume. Dabei hätte ich sie ihm ja gerne zur Verfügung gestellt. Er hätte sie allesamt haben können, die schönen und mit Kusshand die weniger schönen, alle und umsonst. Er hätte mich nur zu Ende träumen lassen müssen, anschließend hätte ich alles Geträumte freiwillig herausgerückt. Aber darauf ließ er sich nicht ein. War nicht bereit, sich mit den Zweitverwertungsrechten zufrieden zu geben. Und solch ein Egoist behauptete frech, für mich gestorben zu sein. Was immer er jedoch sagte – ich traute ihm nicht über den Weg.

Meine letzten Zweifel hinsichtlich der Scheinheiligkeit Jesu wurden in den frühen Morgenstunden des 20. Juli 1969 beseitigt, und zwar von ihm höchstpersönlich. Indem er mich im entscheidenden Moment in meinem Traum störte, der mir vor der Zeit einen Blick in die Zukunft gewährt hätte. Einen Blick in die unmittelbare Zukunft, vielleicht sogar in eine entferntere.

Zwanzig Stunden, bevor es zwei amerikanischen Astronauten vorbehalten sein sollte, den Mond und damit die Zukunft zu betreten, wurde ich also von Jesus in all seiner Gnadenlosigkeit geweckt.

Aus egoistischen Motiven, vielleicht aber auch nur aus schierer Langeweile. Gekreuzigt an der Wand meines Schlafzimmers zu hängen schien mir nicht sonderlich abwechslungsreich zu sein. Hinzu kam sein bemitleidenswerter Zustand. Offensichtlich war Jesus einmal mitsamt seinem Kreuz von der Wand gefallen und jemand hatte ihn auf martialische Weise wieder befestigt. Hatte fürchterlich dicke Schrauben genommen und ausgerechnet durch Hand- und Fußgelenke getrieben. Weltkriegsund erdbebensicher. Der Anblick rief bei mir abwechselnd Schaudern und Mitgefühl hervor. Was Jesus wohl zu dem Glauben verleitet hatte, mir unentwegt auf die Nerven gehen zu können.

Anfangs dachte ich, es sei der Wind, der durchs offene Fenster hereinwehte und dieses leise Geräusch verursachte. Den Palmzweig, in Wirklichkeit ein vertrockneter Buchsbaumzweig, fast unmerklich in seinem Nacken rascheln ließ. Kleine Wellen durchs Weihwasserbeckchen schickte, das meine Großmutter einmal wöchentlich spärlich nachfüllte, mit gesegnetem Wasser, das sie sich eigens aus Lourdes mitbringen ließ. Später hörte ich das Geräusch allerdings auch bei geschlossenem Fenster. Ein leises, fast nicht wahrnehmbares Wimmern, und immer von der Stelle aus, wo Jesus gelangweilt und mit todtraurigem Gesichtsausdruck sein klägliches Dasein fristete.

Eine Erscheinung, kein Zweifel, nicht so spektakulär wie eine Marien-Erscheinung, aber immerhin. Keine allerdings, auf die ich gesteigerten Wert legte.

Jesuskreuze gab es genug bei uns zu Hause, wobei nur das in meinem Zimmer verschraubt war. Alle anderen hingen ordnungsgemäß an einem Haken und verhielten sich still und regungslos, so, wie man es im Allgemeinen von hölzernen Jesusfiguren erwarten konnte. Der einzige Raum, der keinen eigenen Jesus hatte, war die Toilette. Vielleicht hielt ich mich deswegen so gerne halbe Ewigkeiten dort auf. Dort war ich in Sicherheit. Vor meiner Großmutter und vor ihm. Zumindest für eine Weile. Auf der Toilette sitzend wurde ich nicht wahrgenommen, bekam aber selber alles mit. Mit Vorliebe Gespräche, die nicht für meine Ohren bestimmt waren. Ich bedauerte es, dass man in der Toilette nicht unbemerkt den ganzen Tag verbringen konnte. Vor allem nicht den ganzen Sonntag.

Meine Großmutter war eine strenggläubige Frau. Und da strenggläubige Menschen und insbesondere meine Großmutter selbst an aus meiner Sicht so abwegige Dinge wie den Teufel, an Erzengel, an Wunder, an ein Leben nach dem Tod glaubten, hätte ich ohne weiteres annehmen können, dass sie als außerordentlich strenggläubiger Mensch das zugegebenermaßen merkwürdige Verhalten meines Schlafzimmer-Jesus zumindest grundsätzlich für möglich gehalten hätte. Wahrscheinlich hätte sie es als Wunder betrachtet, aber ich war mir nicht sicher. Nicht sicher genug, um sie vorbehaltlos in meine Beobachtungen einzuweihen. Ich hatte nicht immer die besten Erfahrungen mit Geständnissen gemacht.

Meine Zurückhaltung hatte wohl auch mit einem Gespräch zu tun, das sie kurz zuvor mit unserem Doktor geführt hatte, der in Personalunion für grippale Infekte, für die Bekämpfung der Schweinepest und für Entbindungen sowohl von Vier- als auch von Zweibeinern zuständig war. Sie konnte nicht ahnen, dass ich mich gerade auf der Toilette aufhielt und jedes Wort mithörte.

Manchmal denke ich, dass der Junge ein bisschen verrückt ist, klagte sie. Finden Sie nicht, dass ich etwas unternehmen sollte?

Wollen Sie ihn etwa in die Klapsmühle stecken? Wie kommen Sie denn auf so etwas?

Er spricht mit sich selber, wenn er alleine in seinem Zimmer ist.

Das muss ja noch nichts heißen, erwiderte der Doktor in ruhigem Ton. Außerdem, bedenken Sie, was der Junge hat durchmachen müssen in letzter Zeit. Nicht erstaunlich also, wenn er ein bisschen durcheinander ist.

Verrückt. Durcheinander. Ich wusste selber nicht so genau, was mit mir los war. Wusste nur, dass es klug war, auf der Hut zu sein. Allein schon, weil ich offensichtlich von meiner eigenen Großmutter belauscht wurde. Aber solange ich in der Lage war, mich einigermaßen zu beherrschen, schien mein Fall noch nicht hoffnungslos zu sein.

Selbst Einstein erzählte ich nichts von meinen merkwürdigen Beobachtungen. Obwohl er der Einzige war, den ich bedenkenlos ins Vertrauen ziehen konnte. Sicher hätte er mir das Phänomen meines sprechenden Jesus erklären können. Allerdings war er weder streng- noch leichtgläubig, glaubte weder an Gott noch an Wunder. Und mit Sicherheit auch nicht an Erscheinungen, die er nicht mit eigenen Augen gesehen hatte. Es half nichts, ich steckte in einem Dilemma. Da war meine Großmutter, die an die merkwürdigsten Dinge glaubte, zu der ich aber kein rechtes Vertrauen hatte, und da war Einstein, dem ich zwar traute, der aber nur an das glaubte, was rational erklärbar war.

Manchmal, in Momenten verstörender Ungewissheit, war die Versuchung groß, meine enge, wenn auch unfreiwillige Verbindung zum Herrn offenkundig werden zu lassen. Die Versuchung, mich als höheres Wesen darzustellen, gleichsam als Engel statt als Enkel. Um in den Genuss bevorzugter Behandlung und nachsichtiger Vergünstigungen zu kommen. Sicher hätte ich nicht mehr so oft zur Beichte gemusst. Oder gar nicht mehr. Keine allwöchentliche Seelenentblößung mehr mit anschließendem geknieten Drei-, Vier- oder Fünffachvaterunser zur Vergebung, zur Vergeltung der Sünden.

Längst hatte ich mich an beides gewöhnt, an das wöchentliche Beichtritual wie an das morgendliche Geflüster Christi. Und daran, Letzteres niemandem erzählen zu können. Und wenn ihm morgens danach war und er mir Ich bin für dich gestorben zuraunte, zog ich die Bettdecke über den Kopf und schlief mit etwas Glück wieder ein. Ohne allerdings zu meinen Träumen zurückkehren zu können.

Am Morgen des 20. Juli 1969 war mein Traum unwiederbringlich verloren, und ich fand auch keinen Schlaf mehr, dazu war die Aufregung zu groß. Die Aufregung angesichts des bevorstehenden Jahrtausendereignisses. Und ich war auch neugierig, ob meine schöne Tante in ihrem Zimmer übernachtet hatte. Sie schlief nicht sehr oft in ihrem Zimmer, was immer wieder zu Streitereien zwischen ihr und meiner Großmutter führte. Die mitunter so laut waren, dass die Jesusfiguren von den Wänden zu fallen drohten.

Auf Zehenspitzen schlich ich über den Flur. Besonders vorsichtig am Zimmer meiner Großmutter vorbei. Denn heute wollte sie vom Klang der Kirchenglocken geweckt werden, von nichts anderem. Das war das erste der großmütterlichen Zehn Gebote, die es um jeden Preis einzuhalten galt: Am siebten Tage sollst du leise sein!

Wurde sie an Stelle der Kirchenglocken von meinem Gepolter geweckt, stand der Verlauf des gesamten Tages unter keinem günstigen Stern. Es war also nicht ohne Risiko, meine Tante zu besuchen. Ich öffnete behutsam ihre Zimmertür und schlüpfte in ihr Bett. Das geschah so leise, dass selbst sie nichts davon mitbekam und zunächst einmal weiterschlief.

Es gab eine Reihe von Dingen, die mir an meiner Tante gefielen. Ihre Schönheit und ihr ausgelassenes Temperament beispielsweise, und ich bewunderte sie, weil sie meiner Großmutter gegenüber ihren Willen kompromisslos durchsetzte. Sogar gegen ihren Namen hatte sie sich aufgelehnt, und das einigermaßen erfolgreich. Ihr richtiger Name war Adelheid. Adelheid Hildegard Agathe, um ganz genau zu sein. Keine Namen, die ihr gut zu Gesicht standen, wie ich fand, und sie selber fand das auch.

Irgendwann hatte sie beschlossen, nicht mehr Adelheid und so weiter zu heißen, sondern Alessa. Dieser Name passte deutlich besser zu ihrem Typ und setzte sich sehr schnell durch, zumindest bei mir und meinem Vater. Nur meine Großmutter akzeptierte ihn nicht und blieb eisern bei Adelheid. Namen, die keinen Heiligen zuzuordnen waren, kamen ihr nicht über die Lippen, schon gar keine selbst verliehenen.

Auch kann ich mich nicht erinnern, dass sie ein einziges Mal den Spitznamen Einstein benutzte. Dabei hatte sich mein kluger Freund diesen Namen nicht selber ausgesucht, sich sogar anfangs heftig gegen ihn gewehrt. Aber was sollte er machen? Ganz zu schweigen davon, dass die Rache der geistig Besitzlosen noch ganz andere Dimensionen hätte annehmen können.

Wir waren überzeugt, dass unser Einstein eines Tages ein berühmter Wissenschaftler werden und eine neue, weltbewegende Theorie hervorbringen würde. Einige Mitschüler prophezeiten den Nobelpreis. Daran bestanden keine ernsthaften Zweifel, die Frage war nur, welcher Nobelpreis. Der für Physik erschien uns nahe liegend, vielleicht auch der für Chemie.

Meine Tante war nicht unbedingt für einen Nobelpreis prädestiniert. Schließlich gab es keinen für Schönheit, Lebensfreude und für das Durchsetzen des eigenen Willens. Sie war ebenso sicher vor einem Nobelpreis wie davor, während des Kirchgangs zum Gespött der Gemeinde zu werden. Niemand außer ihr schaffte es, durch die Dorfstraße zu stolzieren und dabei immer wieder derart eindeutige Blicke auf sich zu ziehen. Die neidischen Blicke der Frauen, und die begehrlichen der Männer. Meine Tante war davon nicht sonderlich beeindruckt, weder von den Blicken noch von den Sympathiebekundungen einiger junger Dorfburschen, die ihr Interesse mitunter in Form von Naturalien zum Ausdruck brachten. Manchmal wurden nachts Blumen vor der Haustür deponiert, und einmal fanden wir morgens ein Mastschwein, am Zaun des Schulhofs angebunden und mit einem Heiratsantrag um den Hals.

Die meisten Verehrer benutzten jedoch das Telefon. Fast alle ankommenden Anrufe waren für meine Tante, kein Wunder, dass meine Großmutter sich immer wieder darüber aufregte.

Du kommst und gehst, wann du willst, und wenn du einmal da bist, hast du nichts Besseres zu tun, als mit deinen vielen Kerlen zu telefonieren, warf sie ihrer Tochter vor, die nun mit Sicherheit den Fehdehandschuh aufnehmen und sich in gewohnter Lautstärke zur Wehr setzen würde.

Aber sie kann doch nichts dafür, sie ruft doch gar nicht an, sie wird doch nur angerufen, versuchte ich, meiner Tante zuvorzukommen, um den drohenden Streit im Keim zu ersticken.

Ein kleiner, aber feiner Unterschied, wie ich fand, aber meine Großmutter hatte mit kleinen, feinen Unterschieden nichts im Sinn. Hatte wenig Interesse an anderen Meinungen, schon gar nicht an meiner Meinung.

Am besten, du hältst dich aus Dingen raus, von denen du weiß Gott nichts verstehst, befahl sie.

Ich quittierte den Befehl in Astronautensprache.

Roger!

Und lass diese blöden amerikanischen Wörter!

Immerhin, ich hatte eine weitere, in meinen Augen überflüssige, lautstarke Auseinandersetzung abgebogen, auch wenn ich offensichtlich wieder einmal das falsche Vokabular benutzt hatte. Ich hatte mir zur Gewohnheit gemacht, nur im Notfall zu reden, oder wenn ich eins der unzähligen Telefongespräche für meine Tante entgegennahm. Inzwischen hatte ich eine gewisse Routine im Umgang mit ihren jungen Männern entwickelt. Wenn wieder ein Interessent am Apparat war, erkundigte ich mich ohne Umschweife danach, ob er beabsichtige, meine Tante zu heiraten. Dem dann folgenden Gelächter schloss sich gleich meine nächste Frage an. Ob er steinreich sei, wollte ich wissen, und wenn man mir nicht im Handumdrehen klar machen konnte oder wollte, steinreich zu sein oder es in absehbarer Zeit zu werden, legte ich den Hörer einfach auf. Offensichtlich handelte es sich nicht um einen ernst zu nehmenden Heiratskandidaten mit akzeptablen finanziellen Möglichkeiten.

Meine Tante hatte in einem Streit mit der Großmutter, den ich heimlich auf der Toilette sitzend mitverfolgt hatte, ein für alle Mal klargestellt, dass sie nicht beabsichtige zu heiraten. Und falls doch, dann nur einen steinreichen Mann. Ich war der Meinung, dass es besser sei, die jungen Herren gleich über die Dinge, so wie sie standen, in Kenntnis zu setzen. So konnten sie sich eine Menge vergeblicher Mühen sparen. Und mir einige unnötige Gänge zum Telefon.

Zwei Wochen, bevor Apollo 11 in den bilderbuchblauen Himmel über Kap Kennedy abhob, verriet sie mir, wie ihr Traummann aussehen sollte.

Wie heißt noch mal dieser Astronaut mit diesem niedlichen Gesicht, der demnächst auf den Mond will?, fragte sie.

Meinst du Neil Armstrong?

Genau, Neil Armstrong. Der würde mir gefallen als Mann.

Da ich davon überzeugt war, dass meine Tante jeden Mann hätte haben können, der ihr gefiel, wartete ich darauf, dass Neil Armstrong bei uns anrief, bestens darauf vorbereitet, ihn von den Qualitäten meiner Tante zu überzeugen. Und ihn gleich im Anschluss daran zu befragen, wie man auf dem schnellsten Wege Astronaut werden konnte. Vielleicht hätte er ein gutes Wort für mich und Einstein eingelegt. Aber leider hielt es meine Tante inzwischen für klüger, ihre Telefongespräche fortan nach Möglichkeit selber entgegenzunehmen, und da ich es mir mit ihr nicht verderben wollte, mischte ich mich nicht mehr ein. Schon alleine, weil ich ihre lautstarken Wutanfälle nicht ertrug. Ich war mir nicht im Klaren, was schlimmer war, ihre ständigen, stets zu lauten Ausbrüche oder der Laugengestank, mit dem meine Großmutter jeden Montag das ganze Dorf zu verpesten pflegte.