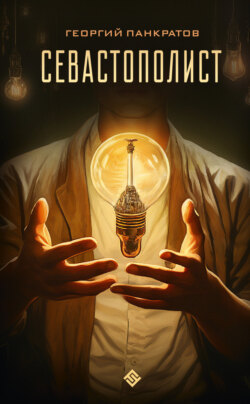

Читать книгу Севастополист - Георгий Панкратов, Панкратов - Страница 15

II. Новая жизнь

Преображариум

ОглавлениеЗоны сменялись перед нашими глазами, справа и слева, впереди и позади нас. Струи цветов изливались на наши головы, фонтаны били из-под ног, в глазах сумасшедшими пятнами плясали оттенки, сливалось в один фон то, что казалось несочетаемым. Глядя на все это, я решил для себя, что мы попали в мир бесконечного мельтешения, где стоило немалого труда остановиться, сфокусироваться на чем-то одном.

Чего мы только не видели: медленные плавные движения, дивные одежды, томные вздохи и взмахи рук, раскатистый громкий смех странных людей вокруг, которые вдыхали пожары из длинных и толстых трубочек и изрыгали пламя сами, которые прыгали, взлетали под потолок, обвязанные тонкими нитями, и лезли по крепким стенам, которые курили, ели, пили, хохотали и даже совокуплялись… Последнего мы не могли видеть так отчетливо – одни лишь ноги или силуэты, очертания: густой белый цвет скрывал этих людей, а в некоторых случаях и голубой; правда, в голубом свете я совсем не видел женских силуэтов, но что там происходило – мне не хотелось знать. Повсюду сверкали яркие картинки, гигантские буквы складывались в непонятные, ничего не значившие слова: BOO HULL, «Закатим перий», «Генная инженерия», «Крайний раз – и краном в глаз». Мы прошли сквозь десятки цветов, и то Евпатория, то Инкерман задерживались в каждой и кричали «Вау!» или «Е-е-е-е!», и я подумал еще: как они быстро осваиваются в Башне, привыкают к ней.

Я был поспокойнее, не говоря уж о Фе и Керчи, но то, что происходило вокруг, впечатляло. Чего и говорить! Нас подмывало остаться почти что в каждой новой зоне, но всякий раз казалось, что это не предел, что мы вот-вот увидим нечто совсем невообразимое, фантастическое, крышесносящее, отчего сойдем с ума и вот там-то – там-то уж наверняка задержимся.

Но вместо этого мы вдруг попали в прозрачное пространство, где с потолка не лилось никакого света. Мы слышали приглушенный гул из соседних зон, но он звучал так, словно бы мы находились на дне моря и прислушивались к тому, что творилось на берегу. В нашей же зоне царила полная тишина. Происходящее здесь – хотя вернее было бы сказать, что здесь ничего не происходило – казалось очень удивительным после всего, что мы увидели в Супермассивном холле. Это был очень странный эффект, вспоминать который мне удивительно и теперь: мы стояли, пятеро избранных, а выглядели как потерянные – в просторном широком зале, окруженном со всех сторон разноцветными косыми стенами. Здесь было… как-то стерильно, что ли. Как в кабинетах наших немногих севастопольских учреждений.

– Что здесь? – робко спросил я.

Сказать, что зал этот как-то оформлен, в принципе было нельзя. В нем не было ничего, что можно было оформить – даже стен как таковых не было. Но вдалеке мы разглядели высокий белый стол с изогнутыми стульями на тоненьких ножках из металла, и там, за столом, сидела девушка. А рядом находился совсем уж странный предмет, похожий на холодильник – в доме каждого севастопольца они были примерно одинаковы, и спутать их с чем-то было довольно сложно. Удивительно было и то, что эти предметы стояли так далеко, что до них, нам казалось, идти и идти. Но вдруг случилось невероятное: перед нами возникла та самая девушка в полностью белом костюме. Я мог протянуть руку и пощупать ее – но, конечно, не стал этого делать. А может, и зря: она походила на призрака, одного из тех, которыми стращают маленьких людей, едва-едва вышедших в мир.

Ее лицо было обычным, даже простым – миловидная, но мало ли таких! Зато в остальном… Все жесты девушки были настольно плавны, что казались просто невообразимыми. Да и сама она, воздушная, будто собранная из белых салфеток – живут ведь умельцы, способные и на такое! – была невозможна. Я видел в жизни мало предметов или явлений, с которыми мог бы сравнить ее, от которых образовать сравнение: мои знания были достаточны для той жизни, которую я вел в Севастополе, но их катастрофически не хватало для встреч с такими девушками. Вообразить ее шагающей по нашим улицам, сажающей овощи, курящей у стен Башни куст… да саму мысль о том, чтобы вообразить все это – и ту я не мог вообразить.

Я приоткрыл было рот, но Феодосия приложила ладонь к моим губам. Тори с неприязнью посмотрела на нее.

– Здравствуйте, – защебетала девушка. – Меня зовут Ливадия. Можете ли вы нам чем-нибудь помочь?

– В смысле? – сказал Инкерман. – Вам требуется помощь?

Даже он стал предельно серьезным здесь, не проявлял никаких эмоций.

– Согласно правилам Супермассивного холла, чтобы все происходящее вокруг не казалось бессмысленным, мы принимаем условное допущение, что нам требуется помощь, а вы приходите нам ее оказывать, – ответила девушка.

– Пожалуй, она им нужна, – вздохнула Евпатория, обращаясь ко всей компании. – Это самый тоскливый зал, который я здесь встретила.

– Это до поры, – сказала Ливадия, и я отметил, что при всей красоте и невообразимости ее голос чем-то напоминал того низкорослого человека с рисованной луковицей возле сердца – Мирного. Нет, не писклявостью. Механичностью, что ли? Меланхоличностью? И механичностью, и меланхоличностью сразу? Было сложно определиться. Тем более она снова переключила внимание:

– Обратите внимание на аппарат.

– Вот тот, вдалеке? – скептически оценила Феодосия. – У нас таких полгорода.

– У вас – это здесь, – поправила девушка, и от ее слов по спине пробежал холодок. – А он здесь такой один.

В ее речи появилась нотка гордости – случайно ли? Ее ли это эмоция? Или неведомые мне правила предписывали сказать определенные слова с определенной интонацией?

– Но для начала вам нужно надеть вот это. – Ливадия протянула руку, указывая на белый стол, и – о чудо! – он оказался совсем рядом с нами, как будто и стоял здесь постоянно, на расстоянии вытянутой руки.

– Как вы это делаете? – изумился я.

– Что? – Девушка вскинула брови, посмотрела на меня выразительным, но непонимающим взглядом.

– Вы действительно не понимаете?

– Нет, – ответила она мягко. – Кажется, не понимаете вы. Но совсем скоро поймете!

Она сделала шаг к столу, и я увидел, что там лежат обыкновенные солнцезащитные очки – какие любила носить Евпатория. Только у нашей подруги очки были, пожалуй, вычурнее, эти смотрелись совсем неприметно. Но главное было в другом.

– Почему их только три? – спросил я. – Нас же пятеро.

– А, так значит, кто-то все-таки не избранный? – встрял Инкерман. – Я подозревал.

– Успокойтесь, избранные все, – ответила Ливадия. – Но эти очки – только для ваших девушек. Ведь вы пришли в Салон преображения в Супермассивном холле. – Она повернулась к девушкам и улыбнулась. – Пора преображаться!

Но Евпатория уже безо всякого предложения схватила очки. Повертев в руках, она нацепила их и тут же вскрикнула:

– Вот это да! Фи, это невероятно! Этого не может быть! Керчь, Феодосия, попробуйте скорее!

Она двигала руками, словно пытаясь кого-то поймать, и вела себя как слепая, хотя я мог видеть ее глаза через темное стекло очков.

– Осторожнее, – предупредила девушка и поддержала Евпаторию, когда та чуть не падала. Керчь надела очки, но ее реакция была куда спокойнее. Она лишь походила взад-вперед, сняла, надела их снова. Феодосия тоже была сдержана, но улыбалась от удовольствия.

– Фи, иди сюда! – произнесла она, хотя я был совсем рядом. – Какая красота!

Она протянула очки. Я надел их и вдруг увидел все вокруг: стены, нашу компанию, Ливадию, стол и стулья, похожий на холодильник предмет, в ярком розовом цвете. Причем в этом розовом воздухе я видел вспышки света, словно кто-то ловил кусочком стекла лучи солнца. В воздухе этого зала постоянно что-то сверкало, казалось, что сам он искрится, как наэлектризованный, но от этого не было страшно, наоборот – это завораживало.

Странно, думал я: очередная загадка Башни! Ведь само стекло не было розовым, и даже оправа очков была темно-коричневой. Но самым удивительным представлялось то, что сквозь очки я видел в воздухе бабочек! И это были настоящие, живые бабочки, не рисованные, не игрушечные, не поддельные. Вот почему Евпатория делала такие странные движения – она пыталась поймать их, а Керчь, наоборот, уворачивалась, и теперь я видел, от чего: бабочки пытались сесть ей на нос, на плечи, на голову. То, что нравилось двум другим моим подругам, ее, похоже, раздражало. Да и меня тоже – я стал отмахиваться от назойливых насекомых, прогонять их.

В Севастополе, конечно, тоже были бабочки, но я встречал их очень редко, и они не были такими пестрыми, разноцветными, как будто четко, до мельчайших деталей прорисованными. «Интересно, как достигается этот эффект? – задумался я и тут же вспомнил о мелодорожках. – Что, неужели опять? И здесь?»

Инкер, кажется, выклянчил очки у Евпатории – и теперь веселился, хохотал, размахивал руками и издавал забавные звуки.

– Почему у нас с Фи таких нет? – спросил он Ливадию.

Она пожала плечами и простодушно ответила:

– Вы, мужчины, и так постоянно в них.

Я не хотел встревать в споры. Свою порцию веселья в розовом царстве бабочек я получил, представление о нем имел. Пора было вернуть очки Тори – вот кому там по-настоящему нравилось. Едва я распрощался с ними, как заметил, что стою возле самого «холодильника». Издалека аппарат казался меньше, но, очутившись рядом с ним, я увидел, что тот выше человеческого роста и шире меня раза в два. Но в нем и вправду была дверца, а значит, самое интересное находилось внутри.

Ливадия приняла серьезный вид и несколько раз кашлянула, не зная, как привлечь к себе внимание иначе. Похоже, она захотела, чтобы и мы все отнеслись к таинственному ящику со всей, на какую были способны, серьезностью.

– То, что вы примерили очки, – лишь небольшой подарок Башне от нашего салона и от вас, – в свойственной всем здесь витиеватой манере начала девушка.

– Простите, – прервал ее Инкер, с сожалением снимая очки. – А что означает «салон»?

– Хороший вопрос, – поддержала Тори. – В Севастополе ведь нет салонов. Да что там вообще есть!

– То, что их нет, не означает, что мы не знаем, – возразила Керчь. – Вот я, например, читала… Да и вообще, не оскорбляйте наши интеллектуальные способности разъяснением этого простого термина.

– Тем лучше. – Девушка уцепилась за эту последнюю фразу и снова показала на аппарат, а я укоризненно глянул на Керчь, которую распирало от гордости за свои познания – далеко ведь не факт, что правильные. Откуда она их черпала? Из сказок? Из того, чего не было в прошлом и вряд ли случится в будущем? Из чьих-то других голов, таких же несведущих, как и все мы. Знание нужно распространять, даже если оно кажется очевидным: будучи уделом избранных, оно обречено на забвение и непонимание.

– Обратите внимание на то, что перед вами, – Ливадия снова сменила голос, на этот раз на торжественный. – Это Преображариум. Наш салон – это и есть он.

– И что же, – неуверенно отозвался я, показывая на дверцу, – туда нужно войти?

– Не беспокойтесь, – ласково ответила девушка. – Вам не нужно. Впрочем, если захотите – никто не будет против.

– И куда мы попадем? – спросила Тори.

– О, вы попадете в мир восхищенных взглядов! Попадете в мир улыбок, обращенных к вам людьми, идущими навстречу. В мир позитивной волны и всегда отличного настроения. В мир удовольствия от осознания собственного совершенства, гармонии и полной удовлетворенности собой. Не волнуйтесь. – Ливадия протянула руку. – Вам это понравится.

– Мне уже нравится, – восхищенно отозвалась Тори.

– Только вход с другой стороны. – Девушка заботливо проводила нашу подругу к такой же дверце, которая находилась с другой стороны аппарата. Тори зашла в него, и Ливадия закрыла за ней дверь.

– Теперь нажмем несколько кнопочек. – Она почему-то считала нужным рассказывать о каждом своем действии. Аппарат завибрировал, словно готовый сорваться с места и куда-нибудь укатить, и я заметил, как от него начало исходить сияние. Оно все усиливалось, и мы испугались, не взорвется ли аппарат или не исчезнет, переместившись в какое-то неведомое измерение, но тут передняя дверь распахнулась, и из аппарата вырвались клубы густого холодного пара.

«А вдруг и вправду холодильник? – тревожно подумал я. – Заморозили – вот и все преображение».

Но не успел толком испугаться, как из Преображариума вышла Тори. Точнее, это была женщина, в которой мы с трудом узнали нашу подругу. На ней было яркое и просторное красное платье с золотистым поясом. Грудь девушки стала больше – размера на два, оценил я – и ее подчеркивал откровенный глубокий вырез. На ногах были маленькие черные босоножки с веревками вокруг лодыжки, перевязанными крест-накрест – я прежде не видел такой дивной обуви! Каждый пальчик был выкрашен в розовый цвет, и лишь безымянные на ноге – в салатовый, чем-то похожий на цвет формы маленького человека из «Салюта». На безымянном пальчике левой ноги красовался золотистый перстень.

– Ну, как я тебе? – Остолбенев от ее преображения, я не сразу заметил, что Тори направляется в мою сторону. – Нравлюсь?

Я сглотнул слюну. Евпатория, конечно, была обворожительна. Она стала выше меня ростом – хотя каблуки босоножек были совсем невысокими – и теперь смотрела сверху вниз. Ее губы стали плотнее, толще, словно в них залили неведомого мне вещества: я не встречал таких губ у скромных севастопольских девушек и подозревал, что с ними нельзя родиться. Когда Тори сжимала их, умиляясь тем, как я шокирован ее преображением, они напоминали клювики птицы – я не мог вспомнить какой: мы таких не разводили, а вот в соседних дворах, бывало, встречал. Мясо этих птиц было невкусным, вот и не держали.

– Детка, покажись-ка, – беспомощно лепетал Инкерман. Судьба несправедлива к этому доброму парню, подумал я: ведь он один, и Тори одна, и она мне не нравится, даже такая. Нет, конечно, теперь не восхититься ей было сложно, и мое сердце забилось, едва красавица приблизилась. Но ведь это была все та же Тори. Я сомневался, что «холодильник» был способен преображать изнутри – нас самих, а не только наши тела.

Евпатория погладила меня по щеке, и я отметил, какими холеными стали руки: нежная кожа, длинные ногти со вставленными в них невероятным образом сверкающими камушками, броские браслеты на запястьях. Она улыбалась мне, пытаясь уловить мельчайшие движения моей души – изменилось ли что? впечатлен ли я? что я сделаю? – но даже не предполагала, о чем же на самом деле были мои мысли.

А думал я вот о чем: даже если допустить шальную мысль, что Ялта обманула нас и где-то в Башне есть лифт, ведущий вниз, в Севастополь, – даже тогда Евпатории больше нет дороги назад, домой. Жительница Башни, плоть от плоти – как она теперь назовет себя?

– Мне кажется, ты стала старше, – хмыкнула Керчь.

– Завидуй молча, – немедленно огрызнулась Тори.

Я с тревогой посмотрел на Фе.

– Ты тоже отправишься туда?

– Пожалуй, – ответила Феодосия. – Наверное, так будет честно.

Я не совсем понял, о какой честности сказала Фе. Передо мной, перед собой, Евпаторией, Башней? Если она хотела стать такой же – это скорее глупость, чем честность. Впрочем, я знал: глупость Фе не свойственна, знал и другое – она всегда поступает так, как считает нужным, разубеждать ее – дело пустое.

Но все же я волновался. Мое тело подрагивало, пока Ливадия нажимала кнопки, пока вибрировал аппарат, я то чесал ухо, то скрещивал руки на груди, то зажмуривался, словно в страхе, что Фе не выйдет, застрянет в аппарате. Да мало ли что могло случиться! Но меня отвлекла – как обычно – Тори. Она тронула за плечо Ливадию и задала неожиданный вопрос.

– Выходит, вы делаете всех красивыми? – спросила Тори и тут же поправилась: – Хотя мы и до вас были ничего, правда, девочки?

– Да, именно в этом и есть задача салона, – откликнулась девушка.

– Тогда почему же вы некрасивая? – продолжила Тори со свойственной ей прямотой. Мне казалось, случится страшное – еще бы, сказать такое девушке! – но Ливадия изобразила легкую улыбку и ответила буднично, словно этот вопрос звучал здесь, в этих условных стенах, регулярно:

– Это иллюзия, – сказала она. – Поддерживать ее – одна из моих первейших задач. Перед началом работы я сама захожу в салон, и после, возвращаясь в свое село, тоже. Я делаю себя такой на тот период, что встречаю здесь вас и других посетителей.

– Но зачем? – изумилась Евпатория.

– Чтобы поддерживать иллюзию, – Ливадия развела руками: неужели, мол, непонятно. – Некрасивые оказывают услугу красивым.

В этот момент распахнулась дверь, и я с тревогой подошел к облаку пара. Лицо обожгло холодом.

– Феодосия, – крикнул я, желая скорее увидеть подругу. Она появилась, буквально выпав из аппарата в мои объятья. И, казалось, была без сил.

– Становиться красивой – это тяжело, – прошептала она. Я хотел было ответить какую-то благоглупость, что она, мол, и так всегда была красивой, без всяких салонов, но тут заметил, как она переменилась.

Длинные волосы поменяли цвет: теперь она была черноволосой, с короткой стрижкой – волосы едва доходили до шеи и завивались, аккуратный пробор делил прическу на две равные части. В ушах были маленькие неприметные серьги – их носили и у нас в городе, но всегда безыскусные, похожие друг на друга: вставил кольцо в ухо – вот и все украшение. В ушах Феодосии были изящные маленькие пуговки благородного серебряного цвета. Ее лицо не было раскрашено, а губы совсем не изменились, разве что стали еще чувственнее – но, наверное, это от того, что она отогревалась.

На Фе было черное платье до колен, а шею украшала серебряная подвеска на цепочке – она изображала парящую птицу с поднятым вверх большим крылом. На руке – один браслет, такого же цвета; и черные туфельки с маленьким каблучком на ножках.

Вспоминаю: не упустил ли чего? Нет, вроде. Если бы меня спросили, какой она вышла из аппарата, в голову пришло бы только одно слово – неотразимой. Но меня никто не спрашивал – все это видели.

– Керчь? – вопросительно вскинула брови Тори, лишь бы отвлечь внимание от Фе, которая уже, кажется, приходила в себя.

– А вы считаете, мне туда нужно? – с вызовом ответила Керчь в своих неизменных брюках и теплом бесформенном свитере с огромным горлом.

– Нет, мы же в очках, – рассмеялся Инкер и показал большой палец. Хотя в очках уже был только он. – Сними бабочку с плеча! – крикнул он Керчи.

Я усмехнулся, глядя на него: вот кто был точно доволен и беззаботен. Ему бы на Левое море, лечь и лежать, да бросать комплименты редким нашим севастопольским девочкам, решившим отвлечься от домашних и садовых дел. Но Инкерман смог меня удивить. Он встал между мной и Ливадией и твердо сказал:

– Я хочу преобразиться!

– Инкер, ты чего? – с недоверием спросил я. – Может, не надо?

Но Ливадия, словно не слыша меня, буднично сказала:

– Проходите, пожалуйста, вот сюда.

– Посмотри на Тори, – я схватился, как за соломинку, за последний аргумент, хотя и понимал, что он звучит нелепо. – Хочешь так же?

– Да брось ты, – рассмеялся Инкерман. – Это все предрассудки. Я буду самый красивый, а красота – это сила. – Он скорчил смешную рожу и напомнил мне Никиту, хранителя вотзефаков. Пусть делает что хочет, решил я; его жизнь – его приключение. Тем более что Феодосия уже совсем пришла в себя и захватила все мое сознание.

– Так вы здесь работаете? – Похоже, ей захотелось донимать девушку.

– Работа в Башне? – откликнулась Ливадия. – Это условно. Как и многое здесь, понимаете? Если не все.

– Но вы сами говорили «работать», – не унималась Феодосия. – К тому же мы слышали это не только от вас.

– Это понятно, – согласилась девушка. – Это что-то объясняет. Но, конечно, не отражает всей сути. В первую очередь мы здесь живем. Ну а во вторую… я, например, занимаюсь вот этим, – она описала неопределенный жест в воздухе, словно стремясь охватить весь салон.

– Но ведь это не работа, – возразила Феодосия. – Здесь нет товаров, нет услуг, нет денег, тяжкого труда. Да и мы все получаем просто так и ничего не даем взамен. А избранные здесь все. Или не так?

Девушка пожала плечами и изобразила задумчивость, словно не понимала, в чем же проблема, что от нее хотят. Но наконец сказала:

– Есть миссия. На обеспечение этой миссии мы и работаем. Простите, я не могу сказать больше. Я не знаю, что могла бы еще сказать.

Она кусала губы, качала головой, зажмуривалась – в общем, ощутимо нервничала. Я чуть заметно толкнул Феодосию: прекращай.

– Но выходит, что миссия есть не у всех? – наседала Фе.

– Изначально она есть у всех, – ответила девушка. – Но в процессе отказов, потерь, выборов… иных ситуаций она теряется.

– Иных ситуаций? Каких?

Но девушка не стала отвечать. Она с тревогой смотрела на «холодильник»: когда уже дверь откроется и появится наш друг. Разговор ей был явно не по душе.

– В результате здесь многие живут без миссий, – наконец произнесла она. – Но есть севастополист, вам объясняли…

Фе кивнула.

– Севастополист всегда доходит. Но никто не знает, кто он, где он… Как его узнать. Не знает и он сам. Но здесь все работает на него, вся Башня. Все существует из-за него. Но мы не знаем. Может быть, кто-то из вас – он. Может быть…

В этот момент из аппарата вывалился – иначе и не скажешь – Инкерман. Он шатался, словно только что выкурил добрую порцию сухого куста, но вовсю улыбался и, кажется, был счастлив.

– Что скажете? – спросил он заплетающимся языком.

Его кожа потемнела, словно он вышел не из «холодильника», а из жаровни, на ногах была тряпичная идеально чистая обувь с разными непонятными рисунками, полосками, геометрическими фигурами, неизвестными, а скорее всего, и несуществующими буквами. Причем надета эта странная обувь была прямо поверх ноги, без носков. Ноги Инкера были гладкими, словно и никогда не росли на них длинные, торчащие в разные стороны грубые мужские волосы. Безразмерные шорты сползали с пояса, свободно болтаясь на нем, на рубахе с коротким рукавом красовалось море, но не наше Левое, а какое-то дивное, несуществующее море, простиравшееся в бесконечность. Силуэты деревьев, скал, берега, летящие низко птицы – все это было на рубахе Инкера, как на сказочном полотне мечтателя-рисователя, что вместо неба вечно смотрел в развернутые белые листы.

На голове Инкермана мы увидели панаму с красным пятиконечником – в Севастополе такие носили завсегдатаи Левого пляжа, ленивцы. Но только без пятиконечников, конечно.

Керчь отошла от шока первой.

– Руки покажи, – сказала она.

Инкер протянул ладонь, и мы увидели идеально гладкие ровные ногти, отточенные, отшлифованные, без заусенцев; длинные чистые пальцы, как будто никогда не знавшие физического труда – хотя все мы знали, что Инкерман, как любой севастополец, следил за своим домом, двором, огородом, а не только курил с нами куст.

– Вы в своем уме вообще? – зло выпалила Керчь. – Вы что здесь делаете, друзья? Ау! Сколько это будет продолжаться?

– Вы так говорите, потому что еще не побывали там, – мягко ответила девушка.

– Знаете что… – Керчь сложила руку в дулю и поднесла к лицу Ливадии, а затем показала всем нам. – Видели, да? Бывайте здесь сами, я ухожу.

Керчь зашагала к выходу. Правда, вспоминая, как все было, я не стал бы этого утверждать: ведь выхода из салона не было, а значит, и не к чему было шагать. И при этом выход там был везде. Едва она достигла первой видимой стены, как все вокруг схлопнулось, словно мы находились внутри гигантского мыльного пузыря и вот он внезапно лопнул. Исчезли и стены, а точнее, то, что казалось нам стенами, и сам необъятный «пустырь» зала, и стол с изящными стульями, а главное – исчезла тишина. Она лопнула, как старая банка, и все вокруг охватил шум, хаос, крики, снова вокруг взрывались цвета, рябило, пестрило от их нескончаемого многообразия, какие-то люди сталкивались с нами, мы сталкивались с людьми, и все друг другу говорили бесконечно: извините, извините.

Мое тело куда-то шло, и язык говорил что-то, но в памяти все еще звучал тихий взволнованный голосок Ливадии, вместе с «холодильником» тающей в безумии, которое поглощало ее уютный салон, сжирало ее, отчаянную, вместе с ним: «Может быть, кто-то из вас… Может быть». Я часто вспоминал ее слова потом, они крутились в моей голове снова и снова. И мне казалось, она была настоящей, когда говорила эти слова. Только когда говорила их, и потому – только они были важны, только они имели значение.

– Заберите лампы… – вдогонку кричала она. – Не забудьте лампы…

Но мы не забыли лампы, мы забыли только ее, мы оставили ее там, и я не встречал ее больше, в том будущем, что ждало меня, и я не узнал, что с ней стало, и не узнаю этого.

А значит, не узнаете и вы.