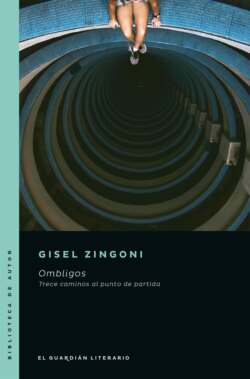

Читать книгу Ombligos - Gisel Zingoni - Страница 7

En la orilla

ОглавлениеFue idea de su mamá, que siempre anduvo en esas cosas, y se dejó convencer. Tenía que hacerle caso en algo de todo lo que le venía aconsejando desde que Bruno había nacido. Era la primera vez, en tres meses, que se separaba de su hijo y se sentía rara, la calle le parecía distinta. Es una hora como mucho, se repetía cada tanto, el gordito ni se va a enterar de que me fui. Llegó al lugar diez minutos antes de las cinco. La recepcionista le pidió que se sacara las zapatillas y colgara el bolso en un perchero, y la condujo hacia una habitación cuya blancura era interrumpida solo por las colchonetas amarillas que rodeaban, como pétalos, una manta redonda sobre la que había piedras de colores, un porta sahumerios y una caja de fósforos. Sentate donde quieras, le dijo. Eligió la colchoneta más cercana a la puerta. La música instrumental y monótona que sonaba de fondo le dio ganas de bostezar.

Bruno ya pasaba más de dos o tres horas sin tomar la teta. Ella le había dejado una mamadera con su leche. Unos días antes había intentado que tomara una, pero él la había rechazado. Una amiga le dijo que había sido porque él sabía que ella tenía las tetas ahí, que si estaba con otra persona, tenía hambre y no le quedaba otra que la mamadera, la iba a tomar. Al pensar en esto, sintió como una cosquilla en el medio del pecho, que le subió a la garganta y luego a los ojos. No iba a llorar en ese momento y la sensación volvió al origen; y se quedó ahí, como a la espera. Entonces pensó que mejor se iba, que mejor dejaba estas cosas para más adelante, para cuando Brunito comiera sólidos. ¿Y si se despertaba y sin la teta no podía volver a dormirse? Se palpó las tetas y se dio cuenta de que no se había puesto los protectores mamarios y, aunque entre lo que se había sacado y lo que había tomado Bruno, las tenía vacías, no estaba segura de que no fuera a mancharse de leche.

Estaba pensando en irse cuando llegaron dos chicas, la saludaron y le dijeron sus nombres. La tomaron por sorpresa y no le salió decir el suyo. Vení con ropa cómoda, le había dicho la recepcionista cuando llamó para inscribirse. El concepto de comodidad de esas chicas no era el mismo que tenía ella. La que se llamaba Brenda la miraba con insistencia, como queriendo descifrar algo, mientras se recogía su pelo de publicidad con un broche. Ella pensó que le miraba el suyo. Se había dado una ducha apenas llegó su mamá, pero si se lo secaba no llegaba a darle la teta a Bruno. Para hacer algo, se peinó con los dedos y se miró disimuladamente la remera. Cuando levantó la vista se encontró con Brenda mirándola como si acabara de tener una revelación.

—¡Vos sos Diana! —le dijo—. Yo soy la chica que te reemplaza en la inmobiliaria.

—Ah, sí. ¿Cómo estás? —fue lo único que le salió decir.

—Te llamé un montón de veces y no me atendiste. Tengo que hacerte unas preguntas sobre un contrato.

Diana no recordaba a su reemplazante, pero sí el error que había cometido la última semana antes de la licencia. Sabía que en algún momento iba a saltar y la iban a llamar por eso. Se le aceleró un poco el corazón. No llegó a decir nada porque entraron varias mujeres más.

—Buenas tardes —dijo una de ellas—. Bienvenidas a Brote de luz. Mi nombre es María.

Todas saludaron. La mujer las miró a una por una y se detuvo en Diana.

—Sos la hija de Patricia, ¿no? —le preguntó, y sin esperar a que respondiera, agregó: —Sos idéntica a tu mamá.

Ella no pensaba que fuera así, pero asintió y sonrió, aunque María, concentrada en encender un sahumerio, ya no la estaba mirando. Apenas percibió el aroma a sándalo como el que usaba su mamá y el humo empezó a flotar hacia su lado, le empezaron a picar los ojos y la nariz, estornudó y se le escapó un poco de pis. Desde el parto, a veces le pasaba eso cuando estornudaba o se reía fuerte. Otra vez pensó que lo mejor era irse y no llegar al momento en el que fuera imposible salir de ahí como cuando empezaba a escuchar a algún empleado de call center por teléfono y después no se animaba a cortarle. Encima encontrarse con esa Brenda, no quería saber nada de contratos ni de la inmobiliaria. No quería pensar en que algún día iba a tener que volver a trabajar. Se levantó y miró que su pantalón no estuviera manchado. Estornudó otra vez y se le escapó otro poco de pis. Todas la miraron. Le dio vergüenza decir que se iba y dijo que tenía que ir al baño. María le hizo un gesto inclinando la cabeza hacia adelante. Antes pasó por el perchero donde había dejado el bolso y sacó el celular. No tenía ningún mensaje de su mamá. La iba a llamar para avisarle que ya salía para allá, pero se convenció de que no, de que tal vez la madre tenía razón, tenía que relajarse un poco, tomarse un rato para ella y después estar más disponible para Bruno. Fue al baño. La bombacha estaba mojada, pero el pantalón no. Se sentó en el inodoro, pero no pudo orinar más. Se sentía sucia. Le iba a pedir a María que alejara el sahumerio de ella. No podía volver a estornudar.

María no tuvo problemas en alejar el sahumerio. Cuando todas la estaban mirando, empezó a hablar. Que era un encuentro de iniciación a la meditación, dijo, y que primero iba a explicar brevemente lo más importante. Cómo sentarse: la espalda recta, hombros y brazos relajados. La expresión de la cara: relajarla, esbozar una ligera sonrisa como un reflejo de una actitud interior de apertura y dejar la lengua apoyada en el paladar superior. Después siguió con la respiración: al inhalar debía llenarse de aire primero el abdomen y luego los pulmones; al exhalar debía ser al revés. Diana probó hacerlo, pero le costaba inflar la panza. Le sobraba o le faltaba aire, no sabía distinguir. Seguía sintiendo esa cosquilla en el pecho cada vez que se le cruzaba la imagen de su bebé llorando. Tranquilamente podía buscar esa explicación en YouTube mientras Bruno dormía alguna siesta. Estar con esas mujeres en ese lugar no le aportaba nada. Además, al terminar, esa Brenda le iba a volver a hablar del bendito contrato, ¿qué tenía que hacer justo ahí?

Es habitual que te surjan distintos pensamientos, dijo María. Diana pensó que se dirigía solo a ella, que era una especie de bruja que le leía la mente, pero enseguida María miró a otra mujer y siguió hablando de la misma manera: “tenés que aceptarlos, observarlos, volver a la respiración. Imaginá que tu mente es un río, los troncos son pensamientos. Vos estás en la orilla, observando, viendo pasar los troncos. No te metas en el río, no te subas a los troncos, no te dejes arrastrar por la corriente. Pero si eso sucede, salí del río y volvé a la posición de observadora. Poco a poco la corriente del río se hará más lenta, los troncos irán más despacio y podrás observarlos con mayor claridad”.

Algo en esas palabras la conmovió y decidió quedarse. María pidió que cerraran los ojos. Diana intentó seguir las indicaciones, volver a la respiración cada vez que pensaba en Bruno, en su madre, en el contrato, en la inmobiliaria, en cuántos días más podía tomarse de licencia, en quién cuidaría a Bruno. Sintió los pinchazos en las tetas, estaba bajando la leche. Bruno ya debía tener hambre, iba a llorar, la madre no iba a saber qué hacer. Siempre que se le llenaban las tetas Bruno empezaba a llorar porque tenía hambre, era lineal. Abrió los ojos. Todas las demás los tenían cerrados. Entonces se levantó y caminó hasta la puerta en puntas de pie.

La recepcionista, al verla, miró de reojo un reloj colgado en la pared y le dijo que no faltaba mucho para que terminara el encuentro. Diana no dijo nada. Se puso las zapatillas y sacó el celular del bolso. No tenía ningún mensaje de su mamá. Era lógico, con tal de no dar el brazo a torcer, no le iba a avisar si Bruno lloraba.

—Lo sé, pero tengo que irme, gracias por todo —dijo y empezó a caminar hacia la puerta de salida.

—¿Le abonaste la contribución a María?

Volvió al mostrador y sacó un billete de 500 pesos de la billetera. La recepcionista lo agarró, con una mano le pasó un fibrón detector de billetes falsos y con la otra le hizo señas a Diana para que esperara. Es falso, dijo. Intentó explicarle el motivo a Diana, pero ella no le prestó atención. Lo agarró de vuelta y abrió la billetera. Tenía 300 pesos, pero los necesitaba para el taxi. Se había olvidado de llevar más plata. Eso mismo le dijo a la recepcionista. Dame lo que tengas, le dijo la otra, no hay problema, te estás yendo antes. Diana tuvo ganas de decirle que dejara de hacerle perder el tiempo, que tenía que ir a darle la teta a su bebé, que seguro ella no sabía lo que era un bebé con hambre. ¿Qué iba a saber esa estúpida?

—María conoce a mi mamá —dijo—. Mañana se lo alcanza —volvió a encarar para la puerta de salida.

—Bueno, nos vemos —dijo la otra, en un tono que Diana interpretó como de desaprobación.

Salió a la calle y sintió frío. Las tetas cada vez más llenas. No veía venir ningún taxi. Fue hasta la esquina de Sarmiento y Córdoba, ahí siempre había muchos, pero a medida que se acercaba se daba cuenta de que el espacio estaba vacío y no había gente haciendo fila. Esperó un rato y le preguntó al señor del kiosco de juguetes. El hombre le dijo que habían decretado un paro sorpresivo porque habían matado a un taxista.

—¿Y ahora qué hago? —preguntó Diana.

El hombre se encogió de hombros y se dio vuelta para responderle el precio de un muñeco a una mujer.

—¿Sabe dónde venden tarjetas de colectivo? —le preguntó, aunque no sabía qué colectivo tomarse ni cuánto iba a demorar.

—No, perdón —dijo el hombre, y a Diana le pareció que le miraba las tetas.

Las sentía enormes y tirantes. Se miró y tenía dos círculos simétricos de leche. Se encorvó para que se le notara menos y volvió a llamar a su mamá. Otra vez no contestó, hacía una hora que no miraba el WhatsApp. Seguro que Bruno estaba llorando como loco y no podía atenderla. Había llegado a ese punto en el que la sensación en el pecho volvía a la garganta, y ella la tragaba con saliva para que no saliera, para que volviera al lugar de origen hasta desaparecer. No lloraba nunca. No le gustaba llorar, menos en público. Esperó unos minutos más por si aparecía algún taxista que no se hubiera adherido al paro. Era la primera vez que andaba por el centro desde que había nacido Bruno. Se sentía aturdida, como si antes hubiera percibido todo desde una burbuja, y ahora esa burbuja hubiera explotado. Todo entraba sin su permiso y sin filtro a su cuerpo, la invadía.

No apareció ningún taxi. Empezó a caminar por Sarmiento, tenía para cuarenta minutos como mínimo. Hacía tanto que no caminaba que sentía que las piernas no le respondían. En un momento miró la hora, habían pasado más de diez minutos y había caminado menos de cuatro cuadras. Llegando a calle Mendoza se sobresaltó con un bocinazo. Alguien gritó su nombre y ella giró la cabeza, pero no vio a nadie. Volvieron a gritar. Miró mejor. Le gritaban desde un auto rojo estacionado en doble fila. Era Brenda.

—¿Hasta dónde vas? Te alcanzo —le dijo.

—Hasta 27 y Corrientes —dijo Diana—. ¿No te tendrás que desviar mucho?

—Te llevo, dale. Me queda de paso.

No le iba a quedar otra que hablar del contrato. No estaba segura si se acordaba del error o creía acordarse. Últimamente había perdido lucidez mental y le daba lo mismo cincuenta que quinientos, quinientos que cinco mil. No quería pensar en la inmobiliaria, en volver a trabajar, pero al subir al auto sintió el alivio de quien se cree rescatado. Antes de que la otra pudiera decir algo, le dijo que la disculpara, que tenía que llamar a la madre para saber cómo estaba su bebé. La madre no atendió, pero ella hizo como que hablaban hasta que no supo qué inventar, guardó el celular en el bolso, lo dejó a un costado y miró a Brenda para no parecer descortés.

—Te fuiste antes —le dijo la otra.

—Sí, tengo que volver a darle la teta a mi bebé, pero hay paro de taxis.

—¿Vas a volver a la ofi cuando se te termine la excedencia?

—Sí, claro —le mintió.

—Ya debés estar aburrida de estar todo el día sin hacer nada.

Prefirió no contestar y bajó la vista. Se vio la remera manchada, cruzó los brazos sobre las tetas y así se quedó el tiempo restante. Con respecto a tu error en el contrato, empezó a decir la otra, pero Diana no la dejó seguir. Consultá con el abogado, le dijo, es buena onda y te soluciona todo seguro. La otra hizo una sonrisa forzada. Diana se quedó en silencio. Faltaban pocas cuadras para llegar y durante ese trayecto no hablaron más que del tránsito y cosas por el estilo.

Estaban a pocos metros del edificio de Diana cuando Brenda le preguntó: “¿entonces hablo con el abogado?”. Respondió que sí y le dijo que la dejara ahí. Le agradeció y se bajó enseguida. Demoró un rato en cruzar la calle y se acordó de volver a poner los brazos sobre las tetas. Frente a la puerta del edificio, se dio cuenta de que se había olvidado el bolso en el auto de Brenda. Tiró la cabeza hacia atrás y maldijo mirando al cielo. Giró para mirar hacia la esquina, pero no había ningún auto rojo. Le golpeó el vidrio al de seguridad que estaba leyendo el diario, y el hombre le abrió la puerta. Lo saludó sin mirarlo y subió los tres pisos por la escalera para no esperar al ascensor.

Antes de golpear, apoyó la oreja en la puerta. No escuchó a Bruno llorar y eso la tranquilizó. Dio dos golpes suaves. La madre no abrió. Golpeó un poco más fuerte, tres veces. Tampoco. Empezó a pensar en posibles tragedias: que la madre se había dormido y Bruno se había ahogado con su propio vómito, que se le había caído y lo había llevado a la guardia, o la muerte súbita, seguro que la madre lo había puesto boca abajo como a ella cuando era bebé, no quería entender que ahora habían descubierto que había que acostarlos boca arriba. Tocó el timbre. Nada. Empezó a golpear con las palmas de las manos. Tocó timbre y golpeó, ambas cosas al mismo tiempo, con toda la fuerza que pudo. Estaba tomando envión para golpear con los puños, cuando escuchó la puerta del ascensor. La madre tenía una sonrisa que parecía abarcarle toda la cara. Bruno estaba en el cochecito, dormido. Diana lo desató y lo levantó. El bebé se despertó, sacudió los brazos y empezó a llorar.

—Te pedí que no salieras —le dijo a la madre.

—¿Cómo te fue?

Diana no contestó. Se bajó el cuello de la remera del lado derecho y sacó la teta. Un chorro de leche salió disparado directo a la cara de Bruno, que dejó de llorar un instante, para retomar después con más ímpetu. Ella intentaba meterle la teta en la boca, pero él movía demasiado la cabeza y no podía. La madre estiró los brazos para agarrarlo. Tomó la mamadera, no debe tener hambre, le dijo.

—Mejor andate, mamá.

—No aceptás ayuda. Después te quejás.

—La que a vos te conviene, no.

—¿Sabés qué? Sí, me voy —dijo la madre y subió al ascensor—. Se la saben toda ustedes. Se olvidan de que nosotras también criamos hijos.

Cuando se cerró la puerta, la madre estaba diciendo algo más, pero Diana no la escuchó. El corazón le latía rápido, no se recuperaba de los tres pisos por escalera y se le sumaba el entredicho con la madre. No le gustaba la distancia que deja el enojo. Bruno no paraba de llorar ni de sacudirse. Diana quiso entrar al departamento y, otra vez, no tenía llave. Zapateó y apretó los dientes ahogando un grito. Miró su reloj. No podía esperar a que Sebastián volviera de la oficina.

El ascensor vino enseguida. El de seguridad se levantó apenas la vio y le abrió la puerta. Salió a la calle con la teta afuera y Bruno llorando. Miró para los dos lados: la madre iba caminando a unos metros, hacia Ocampo. ¡Mamá!, le gritó, ¡mamá! Corrió unos pasos y volvió a llamarla. La madre no se dio vuelta. La sensación que tenía en la garganta y que había estado tragando tantas veces con la saliva, se disparó hacia la nariz y hacia los ojos. El último mamá que gritó le salió con sonido nasal en el mismo momento en que la madre doblaba en la esquina. La madre nunca la escuchaba. No quería escucharla. Diana tenía cuatro años, al menos desde ahí se acordaba, cuando su mamá creó el rincón de la paz. Ella tuvo que decorar el cartel. En ese rincón había una mantita rosa que había tejido la abuela Irene, unos almohadones en forma de corazón. También estaba su oso de peluche favorito y un cuaderno con crayones porque el enojo y la tristeza se podían dibujar. ¿De qué color te parece que es el enojo, Dianita?, le preguntaba la madre. Ella decía que negro, pero no sabía. ¿De qué color es la tristeza? Y decía marrón o gris. Cada vez que Diana se enojaba o lloraba por algo, la madre la llevaba a ese rincón para que se calmara. Respirá y contá con las manos, le decía. Un dedo inspirá, el otro dedo retené, el siguiente espirá, y así hasta terminar dos veces las dos manos. Ella obedecía. Quería gritar y apretaba la panza. Quería llorar y apretaba los dientes. Contaba. Escuchan los vecinos, Diana, le decía la madre, cuando ella lloraba. ¿Qué van a pensar? Te ponés fea cuando llorás, Dianita, qué feo. Inspirá, retené, espirá. Pensá en algo lindo. A ella nunca se le ocurría nada. Pensá en tus amigas, en tus juguetes, en un abrazo de mamá. Bruno todavía lloraba y Diana sentía como si tuviera dos brasas ardiéndole en los ojos. Empezó a llorar, primero despacio, después más fuerte. Mirá qué fea me pongo, mamá. Soy fea, qué fea, se me hinchan los ojos, los labios, la cara deforme, se me tapa la nariz de mocos, soy horrible, una puérpera fea, sucia, huelo a pis, a leche y a caca, mi pelo está desprolijo, mi ropa es un desastre. Mirá cómo me mira la gente, no hace nada porque qué le importa, a la gente no le importa nada, mirá cómo no me dicen nada. Y mirá cómo respiro, respiro mal y no cuento con los dedos y qué me importa. Qué carajo importa. Lo miró a Bruno. Se había vuelto a dormir y respiraba como cada vez que llora mucho: varios suspiros cortitos y uno largo, y así varias veces. Se dio cuenta de que ella estaba respirando igual.

A sus espaldas, alguien dijo su nombre. Reconoció la voz. Recién cuando sintió la mano en el hombro, se dio vuelta. Te olvidaste el bolso, dijo Brenda, acortando la última o y desarmando una sonrisa. Diana le sonrió, agarró el bolso, se lo colgó, se acomodó la remera y apretó a Bruno contra su cuerpo. Corrió los pocos metros que la separaban de su edificio. El de seguridad estaba en la puerta y no tuvo que buscar la llave. El hombre le abrió como si ella fuera un perro que entraba y salía mil veces, y no le quedara más remedio que seguirle el capricho.

Un rato más tarde, sentada en la mecedora donde le daba la teta a Bruno, pensó en lo que había dicho María: en el río, en los troncos y en la corriente. Todo eso le recordaba a su infancia. Pasaba los domingos en una casa cerca del río. Su hermano chapoteaba con botas cuando hacía frío y se metía al agua cuando era verano. A ella le daba asco. Prefería sentarse en la orilla y observar. Observaba los camalotes que pasaban, las lanchas, las canoas, las plantas, las ramas. Pensó que así quería estar en ese momento. En la orilla: ella, Bruno. En el río: todo lo demás.