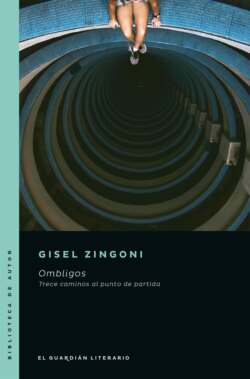

Читать книгу Ombligos - Gisel Zingoni - Страница 8

Puntos

ОглавлениеTodavía, cuando veo la cicatriz, puedo recordarme en ese baño, sentada sobre la tapa del inodoro. La pierna izquierda en el bidet. El tajo en la rodilla. Un cubo de hielo envuelto en una toalla negra, presionándolo. El frío.

—Ya viene tu mamá —dijo el padre de Soledad del otro lado de la puerta.

—¿Quién es esta nena? —le preguntó alguien.

Soledad García Aguirre y yo íbamos juntas a la escuela, la única privada y religiosa del pueblo. De privada, solo el nombre. Pagábamos cuota de cooperadora, pero algunos padres como los míos, pensaban que era mejor que las públicas. De religiosa, también, solo el nombre. Había una capilla y algunas monjas daban Catecismo. Soledad solo era amiga de Paula Berti. Se conocían del club en el que en cuarto grado por haber sido elegida mejor compañera, gané una beca para la colonia de vacaciones. Me puse contenta porque, aunque mi papá armaba la pelopincho, los veranos sola en mi casa se me hacían eternos. Mi mamá siempre decía que a ese club iba la crema del pueblo. Yo pensaba que era un insulto, pero también se puso contenta por la beca y dijo que era importante juntarse con gente como esa, que podía servir para tener contactos y mejores oportunidades en la vida.

Paula y Soledad iban a esa colonia desde más chicas. Desde el primer día me pegué a ellas como un perro, aunque apenas si me miraban. Hablaban en código y se reían de cosas que yo no entendía. Así estuve buena parte de ese verano: siguiéndolas como un perro silencioso que a veces se daba cuenta de que no lo querían y se alejaba, pero en algún momento volvía como si hubiera olvidado todo. Un perro hambriento y abandonado al que cualquier sobra le viene bien.

Una mañana vi que Soledad le entregaba una tarjetita de cumpleaños a Paula.

—¿Es tu cumpleaños? —le pregunté. —¿Me trajiste la mía?

Supongo que se la pedí por inocencia, por curiosidad. Se miraron entre ellas abriendo los ojos muy grandes. Esto no sé si fue así, en ese momento no me di cuenta. Ahora me imagino ese gesto de mirarse, abrir bien los ojos y mover un poco la cabeza, mordiéndose los labios como diciendo: ¿esta quién se cree que es?

—Me la olvidé —dijo Soledad después de un rato, conteniendo la risa. Seguramente Paula se estaba tapando la boca para ocultar la suya.

Esa noche, mientras comíamos, mi papá me preguntó cómo me había ido en la colonia y le conté que era el cumpleaños de Soledad y se había olvidado mi invitación.

—Va a ser una fiesta a todo culo —dijo mi mamá.

—Graciela —dijo mi papá estirando un poco cada sílaba.

Mi mamá se tapó la boca. A mí me dio risa. A veces decía malas palabras y después se tapaba la boca. Lo sigue haciendo.

—Bueno, bueno, quise decir que va a ser una fiesta con todo lo que debe ser —dijo—. Una señora fiesta. Mañana hacele acordar de la tarjetita.

Al día siguiente, Soledad volvió a decirme lo mismo. No sé cuántas veces le pregunté por la tarjetita. Fueron varias porque, aunque había dejado de importarme, mi mamá insistía en recordármelo.

Un viernes, cuando me llevó a la colonia, se bajó del auto y esperamos a Soledad en la puerta del club. A ella la madre la había dejado en la esquina. Apenas la vio, mamá le preguntó por la tarjetita. No sé por qué Soledad nunca dijo simplemente que no quería invitarme. Le habrá dado vergüenza. Volvió a decir que se la había olvidado y que a la salida le iba a pedir a su mamá que le dijera el día, la hora y la dirección.

Paula había faltado, estaba fresco para meternos en la pileta e hicimos manualidades. Soledad agarró un papel glasé fucsia, escribió en el reverso los datos de su fiesta y me lo dio. Era ese mismo domingo.

—Si llueve, no se hace —me dijo—. Hay que llevar malla y toallón porque hay pileta.

Cuando mi mamá me buscó ese mediodía lo primero que hice fue mostrarle el papel glasé para que no volviera a hablarle a Soledad. En el camino, le conté que había que ir con malla y ella me dijo que debía ser en una casa de fin de semana con quincho y pileta.

—Le tengo que comprar un regalo —dijo cuando paramos en un semáforo—. ¿Qué carajo le compro? ¿Me querés decir? Debe tener de todo.

—Un juguete.

—Son carísimos. Mejor le compro ropa. Si no le gusta, la cambia. Esta tarde vamos a la tienda de Norma. Tiene algunas cosas de marca y me da a pagar en cuotas.

Compró un vestido rojo con volados para Soledad, una malla, un short y una remera para mí, para que estrenara en la fiesta. Norma anotó todo en una ficha blanca con el nombre de mamá.

El sábado a la tarde armamos la mochila. Mamá me dio una toalla nueva de color violeta y la bombacha rosa que me había regalado mi tía para Navidad. En ese momento sentí que no tenía ganas de ir. No era que no lo había percibido antes, pero a veces mamá me inundaba con sus emociones. Se mezclaban con las mías, formaban una gran nube de emociones indivisibles y recién después de un tiempo, yo podía rescatar las propias y separarlas de las de ella. Hoy en día cuando la veo muy seguido, después tengo que alejarme un poco para volver a mí.

El domingo me levanté ni bien abrí los ojos. El sol se filtraba por las rendijas de la persiana y anunciaba un día brillante. No me puse contenta, en el fondo quería que lloviera. La fiesta era a las tres de la tarde. Mi mamá todavía dormía. Mi papá estaba en el patio leyendo el diario y tomando mates. Me senté a su lado y después de un rato, le dije que mejor no iba a la fiesta. Quién la aguanta a tu madre, dijo él. Cuando apareció mamá, no le dijimos nada.

Después de almorzar, me puse la malla. Mamá se puso un vestido largo y sandalias con tacos, se maquilló y le preguntó a papá si estaba linda.

—¿Vos también vas a una fiesta? —le preguntó él.

—¿Qué tiene de malo estar presentable, Rubén?

Me llevaron los dos en el auto. A mí me dolía un poco la panza como antes de una prueba en la escuela, pero no dije nada. Nos fuimos alejando del pueblo y entramos en un barrio con calles de tierra, lleno de árboles y casas muy parecidas entre sí, de dos pisos, techos de tejas y portones enormes. En un momento, aparecieron tres perros negros que nos ladraron y corrieron hasta una cuadra antes de llegar.

Es esta, dijo mi mamá, señalando una casa de portón gris. Se bajó y tocó el timbre. Un señor abrió y ella me hizo señas para que bajara. El hombre, que debía ser de seguridad, nos acompañó hasta donde estaban todos.

—La tuve que invitar a ella —le dijo Soledad a Paula cuando me vio.

Yo le dije feliz cumple y estiré el brazo con la bolsa del regalo para que Soledad la agarrara. La agarró su mamá.

—Decí gracias, Sole. Qué lindo color —dijo, asomando su cara a la bolsa.

Soledad dijo un “gracias” apurado y salió corriendo. Paula la siguió. Mi mamá me dio un beso. Casi le digo que no me quería quedar, pero ya sabía lo que me iba a decir: “Ay, Vale, ¿qué vas a hacer en casa? Aburrida y sola”. En ese momento apareció una chica con una remera con la inscripción “Momentos mágicos” o algo por el estilo. Me pidió que me quedara solo con la malla y la toalla y me señaló dónde tenía que dejar la mochila. Me saqué el short y la remera ahí mismo. Mamá escribió algo en un papel (seguramente nuestro número de teléfono) y se lo dio a la madre de Soledad. Después, el señor que nos había abierto la acompañó hasta la puerta. Ella iba mirando alrededor como si quisiera guardarse cada detalle en su mente. Seguro que en el auto lo torturó a papá contándole todo.

La mochila la dejé en un quincho. Estaba decorado con globos rosas y blancos. Parecían un malvavisco gigante. Había dos mesas largas con platos llenos de papas y palitos salados, sándwiches de miga y empanadas, vasos largos transparentes. Carritos de panchos y hamburguesas. Una mesa con una torta de Frutillitas, galletitas de colores y unas bolsitas de papel madera de souvenir. Sabía que mamá me iba a preguntar y traté de registrar cada cosa por más insignificante que fuera.

Los animadores aplaudieron para que nos agrupemos cerca la pileta. Era enorme. Hasta ese momento, pensaba que piletas de ese tamaño solo existían en los clubes. Cuando estuvimos todos, nos asignaron un estilo de nado a cada uno. Había que llegar desde una punta hacia la otra. A mí me tocó mariposa, el más difícil. Yo sabía meter la cabeza abajo del agua, flotar y otras cosas que nos enseñaban en la colonia. También intentaba nadar crol, pero el que me resultaba más simple era el estilo pecho. Le dije al animador que no quería participar. El que no juega, sale de la pileta, dijo. No me quedó más remedio que intentarlo. No había llegado a la mitad cuando empezaron a dolerme los brazos. Me quedé quieta, tratando de recuperarme.

—El que no nada, sale de la pileta —gritó Soledad que ya había llegado a destino.

Tomé todo el aire que pude y seguí nadando. Llegué última. Me gané el título de cola de perro y todos se encargaron de afirmarlo cantando y salpicándome.

Después nos hicieron formar dos equipos para un juego con pelotas. Había que empujar una pelota con la nariz desde una punta de la pileta a la otra. Me puse al final de la fila con la esperanza de que se terminara el juego antes de que me tocara a mí, pero eso no pasó. Competí con un rubio al que los demás, en especial Soledad, alentaban gritando un apodo que no recuerdo. Me ganó y todos festejaron. No quise levantar la vista, me tapé la nariz y metí la cabeza para atrás para que se me acomodara el pelo.

Cuando nos dijeron juego libre, intenté tocar el fondo de la pileta con las manos con una nena que también parecía sapo de otro pozo. Empezaba a pasarla mejor cuando nos obligaron a salir para comer. Me senté al lado de esa nena y le pregunté de dónde conocía a Soledad. Me contestó que los padres eran amigos de los suyos y no dijo mucho más.

Después de comer, nos dijeron que, para darle más tiempo a la digestión, íbamos a dar un paseo en bicicleta. Debían haberlas alquilado porque había muchas. Yo todavía no sabía andar sin rueditas y se lo dije a Soledad al oído.

—¿De verdad todavía usás rueditas? —dijo. Y agregó: —Subite que yo te sostengo de atrás.

Me señaló una bicicleta azul y me subí. Durante los primeros metros cumplió su promesa, pero cuando estábamos llegando a la esquina me gritó que hiciera equilibrio y me soltó. Fui a parar a la calle sobre una botella de vidrio rota. Los que estaban cerca se rieron, pero cuando me levanté y vieron que me salía sangre de la rodilla, empezaron a gritar. Uno de los animadores se acercó corriendo y me llevó en brazos hasta la casa.

Yo gritaba que llamaran a mi mamá. Hubiera preferido a mi papá, pero sabía que ella no lo iba a dejar ir solo. La mamá de Soledad me dio cubitos de hielo envueltos en una toalla negra. Pedí ir al baño y trabé la puerta con el gancho. Algunas gotas de sangre habían manchado el piso y para no vomitar me concentré en la cortina de la ducha. Tenía dibujos de círculos dorados y plateados. Al rato, el papá de Soledad me dijo que habían llamado a una ambulancia. Tuve miedo de que me llevaran sola al hospital y casi me pongo a llorar, pero enseguida dijo que mi mamá también estaba en camino.

Escuché su voz cuando llegó y muy detrás de la de ella, la de mi papá. La mamá de Soledad empezó a explicarles lo que había pasado, pero mi mamá no la dejó terminar. Manoteó el picaporte varias veces, llamándome. Yo abrí y volví a cerrar ni bien entró. Recién cuando me abrazó, me puse a llorar y se me cayó la toalla. Ella miró la herida, hizo esa mueca en la que la boca se le transforma en una línea fina a punto de desaparecer, como si intentara aprisionar lo que tiene para decir. Me pidió que le contara todo. Me escuchó en silencio. Le vi enojo en la mirada. O tristeza, o ambas. Para ella enojo y tristeza son lo mismo y los expresa de la misma manera.

Salimos del baño cuando llegó el médico de emergencias. Me revisó, me limpió la herida y la cubrió con una gasa. Solo había gente grande alrededor nuestro. Los chicos estaban todos en la pileta.

—No se preocupen, no es para puntos —dijo el médico.

Mi papá le agradeció. Mi mamá no dijo nada. Al día de hoy, sigue diciendo que el médico era muy joven y se mandó una macana, que hubieran sido necesarios un par de puntos, que por eso se me nota la cicatriz después de tantos años.

El padre de Soledad ofreció algo para comer y tomar. A mamá se le desarmó la línea fina de la boca y, con palabras temblorosas, dijo que no quería nada. Después pidió que llamaran a Soledad. Papá la agarró del brazo, pero no pudo impedir que mamá fuera hacia la pileta.

¡Vení, chiquita, vení!, gritaba desde el borde y le hacía señas. Papá no volvió a agarrarla del brazo, seguramente temió empeorar las cosas. Solo decía: tranquila, Graciela, ya pasó. Pero mamá no iba a parar. Es difícil recordar todo lo que dijo porque fue muy rápido y, además, porque muchas veces, cuando mamá empezaba con su verborragia, había algún botón en mi cabeza que ensordecía mis oídos y me mantenía al margen. Ahora lo hago menos, pero a veces me sale automáticamente y me doy cuenta cuando me dice que algo ya me lo había contado, pero que yo siempre estoy en la Luna de Valencia.

Los padres de Soledad tenían las manos levantadas como si intentaran detener a mamá. La madre la llamó y ella salió de la pileta. Tiritaba de frío o de miedo. Papá dijo: “es una nena, Graciela, no fue nada”. Y mamá gritó: “¡Una nena maldita, malcriada y fanfarrona!”. El padre dijo que ya no le iba a permitir más insultos y que por favor nos retiráramos. Soledad se largó a llorar y la madre la abrazó. Ahora llora, ahora llora, repitió varias veces mamá. Dio media vuelta y me levantó en brazos. Hacía mucho que no lo hacía, decía que yo ya pesaba más de la mitad que ella y que era imposible, pero en ese momento tuvo la fuerza suficiente para cargarme hasta la salida. La nena con la que había estado jugando en la pileta le dio mi mochila y el souvenir a mi papá.

En el auto, mamá abrió la bolsa de papel madera y empezó a sacar las golosinas.

—¿No te digo yo que estos son unos piojos resucitados? ¡Dos chocolatines derretidos y tres caramelos pegoteados! —dijo.

Papá había puesto el auto en marcha y antes de que arrancara, mamá abrió la puerta y tiró la bolsa contra el portón. El auto empezó a andar y ella siguió diciendo algunas cosas en un tono cada vez más bajo hasta que pareció haberse vaciado del todo.

Los mismos perros que nos habían seguido a la ida, volvieron a seguirnos. Nos ladraron y corrieron varios metros. Me asomé por la luneta y seguí con la mirada cómo se iban alejando hasta convertirse en tres puntos negros detrás de una gran nube de polvo.