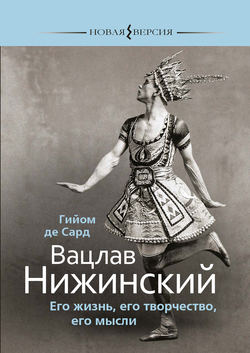

Читать книгу Вацлав Нижинский. Его жизнь, его творчество, его мысли - Гийом де Сард - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ЕГо жизнь

Из Императорской школы балета – на сцену Мариинского теат ра

Танцовщик в Мариинском театре

ОглавлениеПолучив диплом, Нижинский подал прошение в контору Императорских театров и 25 мая 1907 года был принят на правах корифея; ему оставался всего шаг до статуса солиста. Жалованье его составило семьсот восемьдесят рублей в год, а при выходе из Театрального училища он получил сто рублей, которые по традиции выдавались всем выпускникам, и еще сто рублей из фонда Дидло. Впрочем, нужно понимать, что все это были скромные деньги; Нижинский, расточительный, как и все артисты, очень быстро вновь оказался в стесненных обстоятельствах.

Сезон 1907/1908 в Мариинском театре начался для Нижинского хорошо, его там ждал огромный личный успех. Его все чаще выбирали танцевать паде-де. Особенно после того, как в сентябре он вновь встретил Елену Смирнову, с которой танцевал с успехом еще в бытность воспитанником училища. Она танцевала в последнем акте балета «Тщетная предосторожность». В то время Вацлав был влюблен в красавицу Марию Горшкову, тоже балерину, но не настолько одаренную. Он порвал с ней, когда понял, что ее симпатия к нему небескорыстна и неискренна. Этот разрыв сильно печалил его долгое время. К тому же он пришелся на неудачный период. Оказавшись вне училища с установленным там и ставшим для него привычным порядком жизни, Вацлав почувствовал растерянность:

Я кончил школу в восемнадцать лет. Меня выпустили в мир. Я не знал, как быть, поскольку не умел одеваться. Меня приучили к форме. Я не любил цивильной одежды, а поэтому не знал, как ее носить. (…)Я был выпущен [из школы]. Я чувствовал свободу, но эта свобода меня страшила.

Такая вполне понятная реакция юноши, воспитанного в условиях строгого пансиона, усугублялась личными сложностями, которые он испытывал в общении. Нижинский тогда пережил период серьезной депрессии:

Я перестал быть весел, потому что почувствовал смерть. Я боялся людей и запирался у себя в комнате. Моя комната была узкой и с высоким потолком. Я любил смотреть на стены и потолок, потому что это говорило мне о смерти.

Возможно для того, чтобы отвлечь его, Михаил Фокин (по другим данным, Михаил Александров) познакомил его с князем Павлом Львовым, камергером его высочества, личным секретарем министра путей сообщений, эстетом и денди, которому было тогда тридцать лет. Он гладко причесывал на пробор свои темно-русые волосы. Князь отличался высоким ростом и стройной фигурой. Он чисто выбривал лицо, оставляя над полными губами тонкие усики. Голубые глаза, узкое лицо и тонкий нос с горбинкой придавали его внешности аристократизм. Но, несмотря на высокое социальное происхождение, он был добродушен и деликатен. Как все светские люди, князь немного кокетничал простотой обращения.

Субботними вечерами он водил Нижинского в Дворянское собрание, зал для аристократии, где они слушали симфонические концерты, во время которых исполнялись произведения Рахманинова и Римского-Корсакова, причем Римский-Корсаков сам дирижировал оркестром. Но щедрость и великодушие Львова этим не исчерпывались: он поселил своего компаньона в изящно обставленной квартире и осыпал подарками.

Нижинский продолжал выступать в Мариинском театре. В начале октября он танцевал с Тамарой Карсавиной полуклассическое крестьянское па-де-де в первом акте «Жизели». Несмотря на его молодость, все больше балерин хотели танцевать с ним в паре, а публика приветствовала Вацлава аплодисментами, лишь только он появлялся на сцене. 16 октября он получил назначение на главные партии балетов «Принц-садовник» и «Тщетная предосторожность». В первом балете его партнершей была Людмила Шоллар, во втором – la prima ballerina as-soluta[26] Матильда Кшесинская. Критик Валериан Светлов (Нижинский считал его «острым на язык») так писал о выступлениях Вацлава:

Его танцы по элевации, баллону и блеску великолепны, особенно антраша уит в па-де-де «Принца-садовника». Можно сказать, он также оказался одаренным мимистом, если отнести некоторые недочеты в исполнении роли Колена на счет его робости.[27]

После «Тщетной предосторожности» Кшесинская попросила Нижинского выступить с ней 11 ноября 1907 на прощальном спектакле Мариуса Петипа. Молодой танцовщик на нее «произвел огромное впечатление во время выпускного представления в училище».[28] И он танцевал поставленное Куличевской па-де-де на музыку Шопена. То, что Нижинского уже тогда считали выдающимся танцовщиком поколения, убедительно доказывает его участие в бенефисе Петипа вместе с первыми танцовщиками Николаем Легатом, Михаилом Фокиным и Михаилом Обуховым.

25-го числа того же месяца Нижинский танцевал в Мариинке в балете «Павильон Армиды». При постановке Фокин придерживался старого стиля Петипа, так что в балете не оказалось никакого особого хореографического новаторства. Постановке не хватало общей слаженности, и от этого «Павильон Армиды» напоминал большой дивертисмент. Но Нижинскому участие в спектакле дало возможность познакомиться с художником Александром Бенуа. Впоследствии тот записал:

Когда меня провели в репетиционный зал Театрального училища, я был почти ошеломлен. (…) Фокин пригласил меня и представил труппе. Множество реверансов, исполненных по всем правилам придворного этикета, были ответом на мой поклон. (…) Ученики балетной школы стояли отдельной группой, на них были трико и балетные туфли. Когда я проходил мимо них, они поклонились так низко, что я смутился. Рядом с ними стоял какой-то молодой человек. Я на него не обратил бы внимания, однако Фокин представил его мне как актера, для которого он специально создал партию раба Армиды, чтобы предоставить ему возможность проявить его выдающийся талант. (…) Я очень удивился, когда увидел это чудо лицом к лицу. Невысокий и коренастый, с совершенно непримечательным, невыразительным лицом, он больше напоминал мастерового, чем героя волшебной сказки. Но то был Нижинский![29]

Александр Бенуа выступил и автором либретто, и художником по костюмам, он же рисовал декорации и ставил свет. Несмотря на то что генеральная репетиция прошла скомканно, балет, по словам Брониславы, «имел грандиозный успех». Весной 1907 года Нижинский исполнял роль Маркиза в школьном спектакле «Оживленный гобелен». Осенью, уже став артистом труппы Императорских театров, он исполнял роль Раба в «Павильоне Армиды» (в роли Армиды выступила Анна Павлова), полной версии балета. Эта роль была создана специально для него, по просьбе Фокина, чтобы Вацлав мог танцевать в спектакле, а партию Маркиза (по желанию Бенуа) танцевал Павел Гердт.

Хотя Дягилев, присутствовавший при этом триумфе, к постановке балета «Павильон Армиды», которой руководил Бенуа, не имел никакого отношения, он снова стал мечтать о постановках, в которых бы композитор, художник и хореограф работали вместе, осуществляя общий замысел, чего прежде не случалось. Он уже много лет был знаком с Павловой и восхищался ею, но в «Павильоне Армиды» танцевал такой восхитительный мальчик – Вацлав Нижинский. Дягилев тут же предложил Бенуа представить «Павильон Армиды» в Европе; идея эта скоро осуществилась.[30]

Три дня спустя Нижинский танцевал во втором акте «Спящей красавицы» сложное па-де-де принцессы Флорины и Голубой птицы. Случай был исключительный: никогда еще в Императорских театрах такую ответственную партию не доверяли танцовщикам, работавшим в театре первый год. С тех пор как Энрико Чекетти создал партию Голубой птицы, которую зрители увидели на премьере «Спящей красавицы» 3 января 1890 года, ее всегда поручали танцевать лучшим, прославленным артистам театра. Правда, Нижинский уже привык к своему особому положению. Между тем вовсе не это важно. Юный танцовщик – Вацлаву было тогда всего восемнадцать лет – не просто исполнял свою роль, он пытался переосмыслить ее и создать собственный танцевальный образ. Обычно молодые солисты работали со старшими, независимо от балетмейстера. И было бы совершенно естественно, если бы Нижинский попросил своего бывшего преподавателя Обухова показать ему вариацию и коду Голубой птицы. Но Вацлав, судя по воспоминаниям его сестры, порвал с этой традицией: он работал в одиночку, не обращаясь ни к кому за помощью или советом. Более того, он убедил администрацию Мариинского театра сделать для него новый костюм вместо костюма, сшитого по эскизу Ивана Всеволожского, директора Императорских театров в 1881–1899 годах: такой, чтобы он не сковывал движения корпуса и рук. Костюм Голубой птицы в стиле придворных балетов Людовика XIV был довольно тяжелым из-за многочисленных деталей и проволочного каркаса крыльев. Изменив его, Нижинский смог двигаться свободнее и быстрее. В то время он искал свой творческий путь самостоятельно.

Его выступление опять имело большой успех. «Появление Нижинского в роли Голубой птицы было незабываемо. (…) Восторженные зрители бурно аплодировали и кричали: “Бис!”» (Бронислава). Чтобы осознать всю степень успеха, нужно помнить о том, что балетоманы Мариинского театра знали наизусть каждую сцену «Спящей красавицы» и могли оценить новую постановку в сравнении с прошлыми спектаклями.

С этого времени Нижинский много танцевал вместе с Анной Павловой. Они уважали и ценили друг друга. Несмотря на свой успех, Нижинский продолжал (впрочем, как и Павлова) брать ежедневные уроки у Чекетти. Эти занятия, между прочим, очень дорогие, оплачивал князь Львов, который, признавая необыкновенный талант Вацлава, поощрял его совершенствовать технику. Человек проницательный, он сразу понял, какой гордости исполнен Нижинский, и поэтому просто не допускал таких ситуаций, при которых юный артист испытывал бы материальные затруднения. Князь их предвосхищал и, стараясь не задевать самолюбия Нижинского, постоянно говорил, что тот отдаст ему деньги, когда прославится. Бронислава вспоминает, что из-за дружбы Вацлава и князя Львова «в труппе стали смеяться над братом, поползли грязные слухи»; но, действительно, несомненно, что молодые люди состояли в любовной связи.

Он [князь Львов] меня любил, напишет Нижинский, как мужчина мальчика. (…) Он писал мне любовные стихи.

Нижинский, конечно, состоял в интимных отношениях с Павлом Львовым. Но устраивал ли он князя в этом отношении, задается вопросом Ричард Бакл? Вопрос этот, несмотря на двусмысленный его характер, все же интересен. Ричард Бакл отвечает отрицательно, ссылаясь на якобы скромные размеры мужского достоинства Нижинского.[31] Я разделяю его мнение, хотя считаю его объяснение слишком коротким (если можно так сказать). Более того, считаю указанную им причину неверной. Нижинский обладал детородным органом вполне достойного размера, что ясно видно на рисунке Аристида Майоля, который изобразил танцовщика обнаженным. К тому же Питер Освальд утверждает, что во всех медицинских отчетах, которые попадались ему в руки, половой орган Нижинского характеризуется как «нормальный».[32] Поскольку Ричард Бакл, подкрепляя свои умозаключения, ссылается в основном на воспоминания Брониславы, относящиеся к детским и подростковым годам Вацлава, сам собою напрашивается вывод о том, что он ошибается. Следует, вероятно, искать другие объяснения. Первое и самое простое: несмотря на то что сексуальные предпочтения у Нижинского были нечеткие, у меня складывается ощущение, что если бы выбирал между мужчиной и женщиной, то он всегда предпочитал бы женщину. Это подразумевает гетеросексуальную ориентацию (к тому же сильно окрашенную нарциссическими чувствами) и подтверждается фантазиями Вацлава при мастурбации. Он писал:

Я много (…)онанировал. (…)Я любил лежать на кровати и фантазировать о женщинах, но потом уставал и потому решил возбуждаться на себя самого. Я смотрел на свой вздыбленный член и возбуждался.

Слабый интерес к мужчинам, ко всему прочему, сопровождался весьма скудным воображением. Нижинский очень серьезно писал, например, такое:

Мне не нравятся муж и жена, которые предаются разврату, рассмотривая всякие развратные японские и другие книги, а после совершая все движения в плотской любви.

Это совершенно не соответствует образу чувственного любовника! К тому же разврат требует определенной рафинированности (или определенной извращенности, это уже зависит от точки зрения), которая, в свою очередь, подразумевает развитый интеллект. А это как раз и было слабым местом Нижинского. Второе объяснение связано со всем тем, что для Нижинского восторги плоти всегда были связаны с чувством вины (а это у простых натур, следует откровенно признать, несколько притупляет удовольствие). Даже доставить наслаждение собственной жене было для него чем-то невообразимым: «Я сам лизал своей жене. Я плакал, однако лизал».

Итак, Нижинский был неважным любовником. Поэтому князь Львов спустя несколько месяцев избавился от него, по крайней мере как от партнера, уступив другим (в своих «Тетрадях» Нижинский рассказывает о польском князе, который купил ему пианино). Именно в тот период Вацлав, которого всегда отличала необыкновенная застенчивость, впервые познал женщину. Но это оказалась обычная проститутка, и все закончилось отвратительно:

Я (…) пошел с Анатолием Бурманом, моим приятелем, кженщине легкого поведения. Когда мы пришли к ней, она дала нам вина. Я выпил вина и захмелел. Я впервые попробовал вино. Я не любил пить. После вина у меня закружилась голова, но я не потерял сознание. Я овладел ею. Она заразила меня венерической болезнью. Я испугался и побежал к доктору. (…) Я боялся людей. Мне казалось, что все знают. Мне было восемнадцать лет. Я плакал. Я страдал. (…) Он [доктор] мне велел купить шприц и лекарства. Он мне велел впускать лекарства в член. Я впускал. Но от этого стало только хуже. Я заметил, что у меня опухли яички. Я обратился к другому доктору, который мне поставил пиявки. Пиявки сосали мою кровь. Я молчал, но испытывал сильный ужас. (…) Я долго лежал в постели. (…) Я болел больше пяти месяцев…

Во время его долгой болезни князь Павел Львов, вспоминает Бронислава, «вел себя как близкий родной человек». Вацлав писал, что тот ему «помог в этой болезни». Кроме того что он часами оставался у постели больного, князь взял на себя все финансовые издержки, связанные с лечением.

В феврале 1908 года Айседора Дункан снова приехала в Санкт-Петербург. Нижинский побывал на ее спектакле; потом, по словам Брониславы, он сказал:

Эти детские прыжки и скачки босиком нельзя назвать искусством. У Дункан нет никакой школы, ее творчество неорганизованно. Тому, что она делает, нельзя обучить. Это не Искусство.

Ему вторит Тамара Карсавина: «Ее искусство по самой своей природе было глубоко индивидуальным и могло оставаться только таковым». Карсавина оценивает технику танца Айседоры Дункан так же низко, как и Нижинский, называя ее «примитивной». А Римский-Корсаков писал: «Мне не нравится в ней то, что она связывает свое искусство с дорогими мне музыкальными произведениями».[33]

И наконец, Бенуа, о котором Нижинский отзывался как об «очень умном» человеке, тоже был на стороне критиков. Вот что он писал после первого приезда американской танцовщицы в Санкт-Петербург, за четыре года до того, как ее увидел Нижинский:

На мой взгляд, в ней не было ни капли женского очарования. (…) Многое в ее манере танцевать меня шокировало; иногда это было ужасное английское жеманство, иногда – тошнотворная манерность.[34]

Сама Айседора Дункан верила, что создает танец будущего, но это было не так. По большому счету, ее приемы ограничиваются пробежками по сцене, опусканием на колени и запрокидыванием головы. В 1908 году она уже принадлежала истории. А вот Дягилев был посланником гораздо более интересного и богатого стиля.

В 1908 году Дягилев начал подготавливать, не без помощи Астрюка, сезоны оперы и балета. Он и Астрюк подписали договор: один брал на себя всю финансовую ответственность, а другой брал в свои руки организацию, рекламу и продажу билетов за 2,5 процента от сборов (среднее от того, что он получал обычно). В это время Дягилев познакомился с Нижинским, которого ему представил князь Львов. «Он [Павел Львов] меня заставлял изменять с Дягилевым, – писал впоследствии танцовщик, – поскольку считал, что для меня Дягилев будет полезен».

Если верить Анатолию Бурману, который написал о своем однокласснике книгу, полную сенсационных (и в основном придуманных) историй, первая встреча произошла на вечере у Кюба после представления в Мариинском театре.[35] Но сам Нижинский пишет (ему тогда было девятнадцать лет), что впервые встретился с Дягилевым в отеле «Европейская гостиница», где тот жил. Возможно, именно после этой встречи (когда они впервые были близки) Дягилев и пригласил его на ужин у Кюба? Как бы там ни было, следует прервать ненадолго наше повествование, чтобы набросать портрет Нижинского, каким тот был до встречи с Дягилевым, а заодно и самого Дягилева.

Дягилев. Я ощущаю прикосновение его руки, украшенной перстнями, когда пишу эти строки, и, несмотря на желание поспешить и продолжить рассказ, невольно приостанавливаюсь, чтобы рассказать подробнее об этом человеке. Всего в нем было сверх меры: крупная фигура, невероятный темперамент, заоблачное честолюбие… Вот он перед нами, в белых перчатках, в цилиндре, с огромной черной жемчужиной, украшавшей серый галстук, в шубе из меха сибирских хищников, лукаво смотрит на собеседника сквозь монокль, черный шнурок которого шевелит ветерок. Дягилев был гигантом, он был мифом…

Он родился 19 марта 1872 года в Селищах (деревня в Новгородской области) в семье меломанов. Его отец, кавалерийский офицер, человек горделивый и величественный, знал наизусть «Руслана и Людмилу» Глинки и «был дружен с Мусоргским, Чайковским и Лесковым»,[36] а его мачеха (родная мать Дягилева умерла спустя несколько дней после его рождения) Елена Панаева устраивала дома музыкальные вечера. Несмотря на то что его родители были люди выдающиеся, Дягилев происходил не из древнего русского рода, как считала Бронислава и как он сам любил рассказывать. Его предки получили дворянский титул (в этом нет никакого сомнения), но лишь в начале девятнадцатого века, однако это не мешало импресарио иногда подписываться как «высокородный Сергей Дягилев».

От своей семьи Дягилев унаследовал не только необыкновенное высокомерие, но и отличный музыкальный вкус. Он серьезно занимался своим голосом (у него был приятный баритон) и брал уроки пения у знаменитого Котоньи; он сочинял и усердно занимался теорией музыки и композицией у профессора Соколова. В Парижской консерватории он даже работал с Римским-Корсаковым, по крайней мере, он так утверждал.

Стоит вспомнить одну забавную историю. Она создает яркое представление об этом человеке. Твердо веря в свой гений, Дягилев однажды представил свои сочинения на суд Римского-Корсакова. Старый мэтр, вместо ожидаемой похвалы, нелестно отозвался о даровании начинающего композитора. Самонадеянный и высокомерный Дягилев на это сказал: «Будущее покажет, кого из нас история будет считать более великим». И вышел, хлопнув дверью.[37]

И тем не менее этот разговор заставил его сомневаться в собственной композиторской гениальности. Скромность восторгов близких тоже сыграла свою роль, и в конце концов он утвердился в решении избрать другое направление – живопись и скульптуру. Но теперь Дягилев даже не пытался творить сам, а довольствовался ролью критика, правда превосходного. И довел это дело до совершенства. Вместе со своим двоюродным братом Дмитрием Философовым и компанией друзей, в число которых входили Александр Бенуа, Вальтер Нувель, Константин Сомов, Валентин Серов, Николай Рерих и Лев Розенберг, который принял псевдоним Бакст, он создал художественное объединение «Мир искусства», которое стремилось воплощать в жизнь вагнеровскую идею Gesamtkunstwerk – «совокупного произведения искусства», объединяя музыку, живопись, литературу и танец.

Дягилев был неутомим и очень честолюбив. В 1904 году он опубликовал посвященную Д. Г. Левицкому монографию, поразив всех, кто читал его книгу, глубиной исследования творчества выдающегося русского художника. В следующем году Дягилев устроил выставку русской живописи в залах Таврического дворца, собрав в одном месте около двух с половиной тысяч портретов. По этому случаю он выпустил тщательно составленный каталог, вошедший в историю русского искусства.

Деятельность Дягилева в области искусства за границей началась в 1906 году. В октябре он организовал в Париже, на Осеннем салоне в Гранд-пале, большую выставку русских художников. Бенуа писал об этом так:

Выставка в 1906 году была для нас очень важна, потому что благодаря этому мы смогли установить дружественные связи с Парижем, оказавшиеся впоследствии весьма полезными. Среди новых друзей, приобретенных на выставке, были Жорж Девальер, Морис Дени, Максим Де-тома, Жак-Эмиль Бланш, граф Робер де Монтескье, графиня Греффюль; утонченные, бескорыстные, блестяще образованные, эти люди, обладавшие живым острым умом, очень помогли нам прочно обосноваться в Париже.[38]

В 1907 году Дягилев стал устроителем вошедших в историю «русских концертов» в парижском театре Гранд-опера. В них участвовали Римский-Корсаков, Глазунов, Скрябин, Шаляпин, Смирнов, виртуоз Сергей Рахманинов и венгерский дирижер Артур Никиш. Несмотря на блестящий состав участников, концерты (всего их состоялось пять) не пользовались таким успехом, как ожидалось. «В общем и целом это было интересно, но не очень увлекательно: приятное изысканное развлечение, которое при этом никак не назовешь откровением!»[39] Безусловным фаворитом этих вечеров стал Шаляпин, который впервые пел во французской столице. Позже Дягилев рассказал о том признании, какого удостоился Шаляпин после первого же концерта, исполнив арию князя Галицкого из оперы «Князь Игорь»:

Успех этого выступления был так велик, что вдохновленная публика долго не могла успокоиться, и Шаляпина снова и снова вызывали на бис. Никиш, который руководил оркестром, последним номером готовился впервые представить «Камаринскую» Глинки. Несколько раз он поднимал руки, чтобы начать, но восторженные зрители не желали утихомириться. Наконец, не в силах совладать с уязвленным самолюбием, он бросил дирижерскую палочку и покинул оркестровую яму.[40]

Несмотря на то что он получил юридическое образование, очевидно, что Дягилев интересовался лишь живописью, музыкой и театром. Близкие его кругу люди единодушны в том, что он имел широчайшие познания в этих областях. Возможно, его эрудиция выглядела бы даже нарочито, если бы ей не сопутствовали другие качества. Кроме «обширных знаний» (Бронислава) во всех «мыслимых областях культуры» (Ларионов), Дягилев обладал превосходным вкусом. По словам Шанель, он ни разу не совершил ни одного неверного шага.[41] Все подтверждают, что его суждения и выбор всегда оказывались безупречны.

В годы нашего знакомства он никогда не ошибался в своих суждениях, писала Карсавина, и артисты безоговорочно доверяли его мнению.

Он поставил свой изысканный вкус на службу новаторским движениям в искусстве, будучи их страстным поклонником. Так что можно предположить, что он согласился бы со словами Микеланджело: «Тот, кто идет за другими, никогда не сможет оказаться впереди них». Поскольку Нижинский, Фокин и Карсавина являли собой артистов, которые сами шли вперед, Дягилев поддерживал их всеми силами. Он «мгновенно распознавал все, что свежо и ново»,[42] при этом «умел отличить в искусстве истину преходящую от истины вечной» (Карсавина). Он был гениальным провидцем, ему доставляло огромную радость, когда удавалось предугадать ростки гениальности там, где другие антрепренеры, обладающие менее тонкой интуицией, видели лишь эксцентричность.

Эта страсть ко всему новаторскому объясняет его жгучую ненасытную тягу вечного любовника к молодости. Он бесконечно восхищался юностью и всем новым, в любых проявлениях. Была ли эта тяга чрезмерной? Возможно.

(На самом деле), он принимал, часто совершенно бездумно, все формы выражения новых идей, страшась не успеть за новыми веяниями, не познать их хрупкой красоты и не понять их язык.[43]

Но у каждой медали есть и обратная сторона. Дягилев часто оставлял других обрабатывать открытые земли, чтобы самому двигаться дальше. По крайней мере, он никогда не поддавался искушению идти по проторенной дорожке, быстро приводящей к успеху. «Повторять прошлые достижения и наслаждаться уже достигнутым когда-то успехом – это не моя задача», – писал он в своих «Воспоминаниях». Ему даже нравилось с некоторым пренебрежением относиться к своим проектам, снискавшим наибольшую славу. Дягилев отвергал те лавровые ветви, которые, несмотря на обилие листьев, уже утратили свежесть.[44] Он никогда не сожалел о прошлом. Для него каждый новый день был прекрасен, потому что это был сегодняшний день: по словам Карсавиной, «всеми мыслями он устремлялся в завтра».

Дягилев принадлежал к тем сложным натурам, суть которых определяют их противоречия. Взять хотя бы его физические данные. На первый взгляд он казался высоким человеком, но на самом деле имел средний рост. Он выглядел представительно благодаря красивой посадке необыкновенно большой головы и такой же необыкновенной широте плеч. Нижинский напишет просто: «У него голова больше всех». Поэтому, глядя на Дягилева, казалось, что он носит самую маленькую шляпу в мире. Любая шляпа была мала для такой огромной головы.[45] У него были дрябловатые щеки и чуть выпяченная нижняя губа, которую он постоянно закусывал. Над верхней губой красовались небольшие усы. «Выражение лица его было одновременно угрожающим и привлекательным, как у бульдога» (Бронислава). Эта противоречивость отражалась и в его больших черных, влажно поблескивавших глазах, которые, по словам сестры Вацлава, «смотрели грустно, даже когда он улыбался».

Он носил прекрасно скроенные костюмы, цилиндр и монокль, придававший его внешности импозантности. И хотя ему была присуща некая отстраненность, связанная с необыкновенно высоким самомнением, он прибегал к аффектациям разного рода. Самовлюбленность его иногда доходила до ребячливости и временами становилась смехотворной. Например, когда Бакст работал над его известным портретом, Дягилев, не удержавшись, попросил изобразить его покрасивее. В письме к семье, датированном июнем 1904 года, художник пишет:

Сегодня все прошло ужасно. Дягилев постоянно вскакивал с места и заходил мне за спину, чтобы посмотреть на картину, и просил меня нарисовать его красивее. Я чуть было не побил его. Больше не позволю ему вмешиваться в мою работу.

Дягилев тщательно заботился о своей внешности, как Барбе д’Оревильи и Оскар Уайльд. Он так причесывался, чтобы, как говорил Нижинский, заметили серебристую прядь в его волосах, окрашенных в черный цвет. В «Тетрадях» Нижинский пишет, что на наволочках подушек Дягилева оставались следы черной помады, которой тот натирал волосы. За эту седую прядь в тщательно причесанных темных волосах танцовщицы прозвали его Шиншиллой.

Дягилев не был красив, но он обладал притягательной силой. Это было так же противоречиво, как и все в нем, но его харизме было невозможно сопротивляться. Карсавина говорит о «магнетизме», объясняя воздействие обаяния Дягилева на любого, кто с ним встречался. По словам Брониславы, которая считала его «ужасно привлекательным», он был человеком, который «захватывал воображение». Он был очаровательным и властным одновременно и «оказывал влияние на умы и волю всех тех, кто оказывался вовлеченным в сферу его деятельности» (Карсавина). Дягилев умел нравиться и даже знал, как подчинять себе. Это был дар, который он пестовал. Увлекшись поисками наилучшей стратегии поведения, он стал вести себя не совсем естественно. По этому поводу Нижинский написал: «Все улыбки Дягилева сделанные».

Человек очень тонкий, Дягилев, тем не менее, был способен на фиглярские розыгрыши и грубые шутки. К примеру, не довольствуясь лишь фамильярным обращением с Мизией Серт, своей близкой подругой, он однажды шутки ради засунул ей банан в декольте. Нижинский считал, что Дягилев – человек исключительный и что у него удивительный характер.

Характер у Дягилева был противоречивый. Хотя он, в основном, был спокойным и уравновешенным, иногда у него случались приступы бешеной ярости. Им двигали две основные силы: страсть и темперамент.

Бронислава описывает его как энтузиаста, энергичного и решительного. Дягилев не подчинялся никаким правилам, кроме собственных волевых решений. А воля у него была, по словам Астрюка, «железной» («Фигаро», 2 мая 1909 г.). Игоря Стравинского тоже поразили «выдержка и упорство, с какими он [Дягилев] преследовал свою цель».[46] А Шанель говорила Полю Морану: «Со дня знакомства и до того дня, когда закрыла ему глаза, я ни разу не видела, чтобы Серж отдыхал».[47] Когда готовилась новая постановка, ему иногда приходилось часами находиться рядом с художниками или рабочими сцены, не помышляя об отдыхе. Его «организаторские качества» подкреплялись «невероятной работоспособностью» (Карсавина), чего нельзя было вообразить, зная его вальяжную манеру поведения.

Хотя для многих Дягилев служил воплощением сильной воли и твердости характера, принятие решений давалось ему непросто. Это еще одна из присущих ему странностей. Он был довольно впечатлителен, разнообразные слухи и чужое мнение сильно влияли на него, заставляя сомневаться в правильности сделанного шага. Тем не менее стоило ему увериться, что произведение нравится элите художественного мира, и в его глазах оно бесповоротно приобретало высокую значимость. Но, подчеркивает Бронислава, «перед своими коллегами он держался твердо как скала». Поэтому массовый успех его интересовал мало. Сам он говорил: «Успех постановки предсказать нельзя; меня, прежде всего, интересует ее художественная ценность». Охваченный страстью творчества, «он сразу терял интерес к уже сделанному, и даже успех уже осуществленной постановки его не занимал» (Кохно).

И тем не менее Дягилев не был лишен тщеславия. Но он не просто наслаждался успехом, как большинство. Известно, например, что ему нравилось, когда его сразу замечали в толпе. Он носил монокль, хотя совершенно в нем не нуждался, оставлял на виду белую прядь. Нижинский писал о нем: «Дягилев думает, что он Бог искусства». В этой фразе – весь Дягилев.

Но для бога Дягилев был чересчур экстравагантен. «Этот гениальный художник» на самом деле часто «тратил во славу музыки и танца деньги, которых у него не было, но иногда носил по вечерам потертый фрак и сомнительного вида лаковые туфли»;[48] брюки его иногда были заколоты английскими булавками. Сам он как-то признался:

Я бы мог заработать миллионы, вновь и вновь показывая «Петрушку», жить за счет «Шахерезады», как другие живут за счет «Доктора Миракль» и «Летучей мыши», но я больше люблю получать удовольствие от работы.[49]

И действительно, Дягилев несколько раз оказывался на грани разорения, не сумев отказать себе в удовольствии показать хороший спектакль. Представить публике новую звезду – вот единственная роскошь, которую он себе позволял. Это объясняет, почему он любил, чтобы его называли меценатом, а не импресарио. Борис Кохно впоследствии напишет:

Не отказываясь в принципе от личной собственности, Дягилев в годы, проведенные в Европе, не имел при себе ничего, кроме двух дорожных чемоданов, подаренных ему Нижинским и Мясиным. Содержимое этих чемоданов нисколько не нарушало бездушный порядок гостиничных номеров, в которых он жил: туда в любой момент мог въехать новый постоялец.[50]

Он вращался в мире идей, цветов, страстей и банковских билетов, но после смерти не оставил ничего, кроме пары запонок Сержа Лифаря: они поменялись запонками однажды вечером, когда вместе пили пиво. Василий, его верный слуга, любил повторять, что у Дягилева никогда не было ни копейки, но ум его стоил целое состояние. А Стравинский вспоминает о его необыкновенной щедрости:

Это была натура подлинно широкая, великодушная, чуждая всякой расчетливости. И уж если он начинал рассчитывать, то это всегда означало, что он сидит без гроша. И напротив, всякий раз, когда он бывал при деньгах, он становился расточительным и щедрым.[51]

Шанель говорит почти то же самое: Дягилев «сначала был щедр, потом скуп, а потом вдруг снова принимался проматывать деньги».[52] Ларионов, который тоже пишет о Дягилеве как об «очень щедром» человеке, рассказывает такой анекдот. После организованной Дягилевым в 1906 году выставки в Париже его хотели наградить орденом Почетного легиона, но он отказался, заявив, что формированием экспозиции занимался Бакст и что это его следует наградить. Вот так Бакст получил орден Почетного легиона.[53]

Либеральность Дягилева не распространялась, впрочем, на любовные отношения. Можно даже сказать, что он был невероятно ревнив. Познакомившись с Нижинским, он тут же потребовал, чтобы тот прекратил бывать у князя Львова. (Последний же, невзирая ни на что, помог Дягилеву с финансированием Русских сезонов в Париже.) «Дягилев хочет любви к одному себе», – писал Нижинский. Несмотря на то что он всячески пытался скрывать от других свои истинные чувства под маской скептика, в близких отношениях он был искренен, верен и любил страстно и глубоко. Борис Кохно прекрасно описал эту черту своего друга в нескольких трогательных фразах:

Дягилев никогда не обсуждал свою личную жизнь, он имел достаточно мудрости для того, чтобы она протекала мирно и была лишена таинственности. Не считая нескольких резких разрывов, последовавших за долгими и мирными отношениями, он вел размеренную жизнь, и его никак нельзя было назвать романтическим авантюристом; единственными яркими проявлениями чувств были его ничем не оправданные приступы ревности, совершенно по-детски наивные.[54]

Ревнивый характер Дягилева проявлялся и в области творческой. Стравинский по этому поводу писал:

Он был невероятно ревнив по отношению к друзьям и сотрудникам, в особенности же к тем, которых больше всего ценил. Он не хотел признать за ними права работать где бы то ни было помимо него и вне его антрепризы. Он рассматривал это как предательство.[55]

Карсавина тоже подчеркивает «собственническую ревность» Дягилева. Именно это множество раз становилось причиной коротких яростных ссор между ним и его ближайшими соратниками. Коротких потому, что «Дягилев сильно привязывался к людям, которые были ему близки, несмотря на репутацию равнодушного и черствого человека. Он редко решительно прекращал общение навсегда» (Ларионов). На самом деле Дягилев «совершенно не был злопамятным», он все прощал, кроме плохого вкуса, неспособности работать, недостатка мастерства. «Словом, – добавляет Стравинский, – он ненавидел и презирал все серое и безликое». Его миром были художники и высшее общество.

Дягилев любил все исключительное, ему нравилось первым находить нечто выдающееся и показывать это другим. Окончивший Императорское театральное училище Нижинский был всего лишь ярким дарованием; Дягилев не просто отшлифовал этот алмаз, сделав его бесценным бриллиантом, – он превратил его в Бога танца. Но прежде чем изучить художника, нужно нарисовать портрет молодого человека. Вот что писал Кокто:

Нижинский был ниже среднего роста. (…) Голова с монголоидными чертами держалась на длинной и толстой шее. Под тканью брюк обозначались тугие мышцы икр и бедер, так что казалось, будто ноги его круто выгнуты назад. Пальцы на руках были короткие, точно обрубленные. Одним словом, невозможно было поверить, что эта обезьянка с редкими волосами, в длиннополом пальто, в сидящей на самой макушке шляпе и есть кумир публики.[56]

Часто эти слова принимают за то, чем они не являются, а именно за справедливое беспристрастное суждение, не чувствуя за ними насмешки. Между тем очевидно, что Кокто, чьи письма, полные острых словечек, насмешек, едкой иронии, и не лишенные иногда довольно низких намеков,[57] многое преувеличил – как для того, чтобы побольнее уязвить Нижинского (ради этого он мог быть несправедливым[58]), так и для того, чтобы лучше показать, насколько тот преображался на сцене. Не стоит также полагаться на некоторые не особо лестные для танцовщика фотографии, тем более что фото не может полностью передать всю красоту тела: непонятно, насколько изящны жесты и позы.

Нижинский действительно не был красавцем (по крайней мере, как Лифарь или Нуриев в его возрасте), но и обезьянкой его нельзя называть. К тому же он знал, как себя подать. В «Воспоминаниях» его сестра подчеркивает его заботу о внешнем виде и желание быть элегантным:

Вацлаву нравились добротные и элегантные вещи. (…) Еще в школе Вацлав много внимания уделял одежде и всегда безукоризненно одевался.(…) Вацлав действительно выглядел великолепно, как на сцене, так и в жизни. Голова на длинной стройной шее всегда немного отклонена назад, волосы тщательно причесаны, одежда безупречна: белоснежные воротнички и манжеты, простая элегантная обувь.

Сознавая свое исключительное положение, он даже немного перешил униформу у портного. Он заботился об изысканности костюма всю свою творческую жизнь. Даже в 1919 году он писал: «Я плачу… Слезы (…) капают на мою левую руку и галстук из шелка». Вацлав не был небрежен или неопрятен в одежде. Напротив, он был даже слишком аккуратен. Ромола Нижинская пишет об этом: «Ни одна самая привередливая старая дева не могла бы содержать свой гардероб в большем порядке и чистоте, чем Вацлав».[59] И действительно, его нелюбовь к грязи доходила до невроза.

Тело должно быть чисто, писал он. (…) Я ненавижу грязь, которая размножает вшей. (…) Я не хотел грязи, а поэтому взял щетку и вычистил грязь.

По словам сестры, самыми яркими чертами его характера были гордость (в Императорском училище товарищи даже считали, что он «с претензиями») и некоторая меланхоличность, если так можно выразиться.

В Нижинском было то, что несколькими веками ранее называли бы избытком черной желчи. Бронислава в двадцать лет писала в своем дневнике: «Как можно глубже в себе я прятала грусть нашей семьи». (курсив мой. – Прим. авт.) Эта грусть проявлялась у Нижинского по-разному. Чаще всего он погружался в молчание. По словам Брониславы, «в обществе он предпочитал молчать и слушать». Сам Нижинский писал: «Я не хотел людей удивлять, а поэтому закрыл рот. Я его закрыл сейчас же после того, что почувствовал». Ум Нижинского был всегда поглощен танцем, и это, по словам Кокто, «делало его угрюмым и раздражительным». Стоит ли этому удивляться? Не думаю. Люди всегда более поверхностны в словах, чем в поступках; поскольку Нижинский все силы отдавал действию, можно понять, почему он говорил так мало. Во время концертов он не разговаривал вообще ни с кем – ни с друзьями в ложе, ни с другими танцовщиками за кулисами. Он так же не терпел гостей, говоря, что не хочет «изображать хозяина». Его сестра осторожно называет его застенчивым человеком, но можно сказать, что он был просто мизантропом. «Я не умею любезничать», – написал он в своих «Тетрадях». А несколькими страницами ранее о светской жизни сказал: «Мне достаточно на всю жизнь этого веселья. Я не люблю веселиться». В любом случае, можно с уверенностью сказать, что Нижинский любил одиночество. Бронислава вспоминала, что, когда был молод, он бродил один по длинным бульварам Санкт-Петербурга, вдоль Невы. Это подтверждает и сам танцовщик: «Я люблю гулять один. Я хочу один, один». Кажется даже, что Нижинский вообще не особо был расположен к радости. Эмоциональный подъем у него напоминал скорее болезненную экзальтацию, а спокойное расположение духа походило на мрачную апатию. Ему не давалась золотая середина. Нижинский, я думаю, уже тогда был подвержен глубокому маниакально-депрессивному психозу.

Впрочем, бессмысленно рассуждать об этом сейчас. Рассказ о его жизни в период работы с Русским балетом и так достаточно интересен.

26

Безусловная (безоговорочная) прима-балерина (итал.). Честь носить данное звание оказывается балеринам, которые считаются исключительно талантливыми, выше уровня других ведущих балерин. – Прим. ред.

27

Цитата из книги Memoires Брониславы Нижинской.

28

Princess Romanovsky-Krassinsky, Souvenirs de la Kschessinska, op. cit., р. 119.

29

Alexandre Benois, Reminiscence of the Russian Ballet, пер. M. Brietneva, London, Putnam, 1941, рр. 249–251.

30

Согласно Михаилу Фокину, именно Бенуа «убедил» Дягилева создать театральную антрепризу и показывать в Европе новые произведения (Memoires of a Ballet Master, пер. V. Fokine, Boston, Brown, 1961, р. 138). Но этого нельзя утверждать с уверенностью. Сам Бенуа пишет, что именно Дягилев предложил ему поставить «Павильон Армиды» в Европе (A. Benois, «L’Origine des Ballets russes», op. cit., р. 9). Словам Фокина, который не любил Дягилева, доверять не стоит.

31

См.: Richard Buckle, Diaghilev, пер. T. Mayer, Paris, J.C. Lattes, 1980, р. 152, примечание 35. Idem, Nijinsky, Londres, Phoenix Giant, 1998, р. 62.

32

Peter Ostwald, Vaslav Nijinsky, Un saut dans la folie, пер. B. Poncharal, Paris, Passage de Marais, 1993, р. 41.

33

Цит. по: Richard Buckle, Diaghilev, пер. T. Mayer, Paris, J. C. Lattes, 1980, р. 194.

34

Alexandre Benois, Memoires, пер. M. Budberg, Londres, Chatto, 1964, II, р. 217.

35

См.: Anatole Bourman, The Tragedy of Nijinsky, Londres, Hale, 1937, р. 151–152.

36

Автобиографические записки С. Дягилева (Библиотека Парижской оперы, фонд Кохно, документ 123).

37

S. Lifar, Histoire du ballet russe, op. cit., с. 174. Тамара Карсавина рассказывает этот же анекдот, но в менее шутливой манере.

38

A. Benois, Reminiscence of the Russian Ballet, op. cit., с. 238.

39

Edmond Stoulling, Les Annales du teatre et de musique, Paris, 1908, стр. 18. Александр Бенуа писал: «К несчастью, успех этих прекрасных концертов был более чем скромным» ( L’ Ori-gine des Ballets russes, op. cit., с. 4).

40

Воспоминания С. Дягилева (Библиотека Парижской оперы, фонд Кохно, документ 122).

41

См.: Paul Morand, L’ Allure de Chanel, Paris, Hermann, 1976, с. 83.

42

Igor Stravinsky, Chroniques de ma vie, Paris, Denoel, 2000, с. 41.

43

Борис Кохно, предисловие к «Воспоминаниям» С. Дягилева (Библиотека Парижской оперы, фонд Кохно, документ 122).

44

См.: Maurice Sandoz, La Saliere de cristal, Geneve, Kundig, 1947, стр. 83.

45

См.: Jean Cocteau, «La Difficulte d’etre», в Romans, poesie, oeuvres diverses, Paris, LGF, 1995, стр. 889.

46

I. Stravinsky, Chroniques de ma vie, op. cit., с. 41.

47

Paul Morand, L’Allure de Chanel, Paris, Hermann, 1976, с. 80.

48

G. Astruc, «Le premier feu d’artifice», op. cit..

49

P. Morand, L’ Allure de Chanel, op. cit., с. 80.

50

Борис Кохно, предисловие к «Воспоминаниям» С. Дягилева (Библиотека Парижской оперы, фонд Кохно, документ 122).

51

I. Stravinsky, Chroniques de ma vie, op. cit., с. 41.

52

P. Morand, L’ Allure de Chanel, op. cit., с. 81.

53

См.:M. Larionov, Diaghilev et les Ballets russes, Paris, La Biblioteque des Arts, 1970, с. 30.

54

Борис Кохно, предисловие к «Воспоминаниям» С. Дягилева (Библиотека Парижской оперы, фонд Кохно, документ 122).

55

I. Stravinsky, Chroniques de ma vie, op. cit., с. 100.

56

Jean Cocteau, «La Difficulte d’etre», в Romans, poesie, oeuvres diverses, Paris, LGF, 1995, с. 888.

57

В письме Дягилеву от 24 октября 1922 года Кокто замечает: «С Сати так трудно иметь дело, что приходится ловить “благоприятный момент”. Мне удается договориться с ним за столом или во время бритья у себя в комнате, когда он тоже берет ножницы, чтобы подравнять себе бороду. Ты пошлешь аванс, и тогда игра будет выиграна. Сати восприимчив только к деньгам, Но четыре су в его случае важны не меньше, чем 4000 франков. Пообещай ему пятифранковую монету, и дело пойдет на лад. Я прошу тебя в Греции хранить это письмо подальше от чужих глаз» (Библиотека Парижской оперы, фонд Кохно, документы 23, 4).

58

Легко верится в слова Мориса Сакса, который приписывал своему крестному отцу Жану Кокто разнообразные причудливые странности, в частности «неистовую страсть к злословию и жестокость» (Maurice Sachs, Le Sabbat, Paris, Correa, 1946, с. 127).

59

Romola Nijinsky, Nijinsky, пер. P. Dutray, Paris, Denoel, 1934, с. 390. (В дальнейшем все слова Р. Нижинской без особых помет приводятся по этому изданию.)