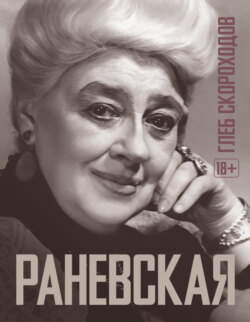

Читать книгу Раневская - Глеб Скороходов - Страница 16

Что такое диалектика

Оглавление– Как мы работали над «Мечтой»! Разве Варпаховский, да и Эфрос представляют это?!

Ромм еще во времена «Пышки» встречался с Эйзенштейном и сказал ему:

– Завтра у меня первый съемочный день. Как я должен провести его?

И Сергей Михайлович ему ответил:

– Предположим, послезавтра вы попадете под трамвай. Снимите ваш первый кадр так, чтобы я мог показать его вгиковцам и сказать: «Смотрите, какой великий режиссер безвременно погиб! Он успел снять всего один кадр, но этот кадр бессмертен!»

Михаил Ильич, если мы уставали или что-то не ладилось и начинались препирательства, говорил нам:

– А что мы будем показывать завтра Эйзенштейну?!

– И помогало? – спросил я.

– Не всегда, – улыбнулась Ф. Г. – Вы же знаете мой характер, но Ромм умел снять напряжение, если оно шло не на пользу съемке, знал для этого тысячу секретов.

Разговор этот возник из-за того, что я принес Ф. Г. новый номер «Советского экрана» со статьей Михаила Ильича «Мечта».

– Читайте немедленно, – попросила она. – И не отвлекайтесь на телефон – меня нет дома!

Слушала Ф. Г. внимательно, а когда я прочел абзац о ее Розе Скороход, остановила:

– Как-как? Прочтите еще раз – это очень важно: Михаил Ильич никогда не говорил мне такого.

–«В картине собрался поразительный актерский коллектив,– повторил я, – который я с благодарностью вспоминаю всю жизнь. Это прежде всего Фаина Георгиевна Раневская, талант которой в „Мечте“ раскрылся с необыкновенной силой. Недаром Теодор Драйзер, который незадолго до смерти видел эту картину вместе с президентом Рузвельтом, высоко оценил ее игру и собирался написать специальную статью о „Мечте“, и в частности о Раневской. Образ Розы Скороход стоит в центре картины и держит ее ось».

Меня заинтересовал еще один абзац в статье Ромма – то, что Михаил Ильич рассказывает в нем, я никогда не слыхал:

«Последний день перезаписи звука попал на ночь с субботы 21-го на воскресенье 22 июня 1941 года. Мы закончили перезапись в восемь утра. Был ясный солнечный день. Мы поздравили друг друга с окончанием работы, а через три часа я узнал о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Первый экземпляр картины был готов, когда фашистские войска вошли уже в Минск, приближаясь к Киеву и Риге. Было не до картины».

– Что же случилось дальше? – спросил я Ф. Г. – По-моему, «Мечту» показывали в «Ударнике» уже после войны?..

– Случилось то, что случилось со многими нашими фильмами. Большаков боялся выпускать «Мечту» на экран. Надо ли, мол, в дни войны вспоминать о панской Польше и ее обывателях, зачем напоминать о Львове, когда он оккупирован немцами, почему в нашей картине музыку написал польский композитор Генрик Варе, который уже вместе со своим джазом и армией генерала Андерса ушел за границу?.. В общем, если не хочешь выпустить картину на экран, найдешь десятки поводов…

Один из авторов «Мечты», Женя Габрилович[6], недавно написал, что Большаков был «человек, который ничего не решал, но не хотел показать это». Если бы! Он мог много сделать. Ловкий, хитрый, умеющий точно сориентироваться, и притом кругозор – с пятачок! Типичный Шариков…

В Ташкенте, как раз тогда, когда Ромм уехал в Москву, его жена Леля Кузьмина получила письмо, где Михаил Ильич сообщал, что теперь «Мечта» кажется Большакову слишком длинной, и он потребовал снять из фильма сцену в тюрьме – свидание Розы Скороход с сыном. Она, мол, останавливает действие картины, ничего не прибавляя ей.

Леля читала это, ахала, потом даже заплакала, а я окаменела: выбросить лучшую мою сцену! Мне казалось, меня прострелили насквозь.

И тут я узнаю: в Ташкент прибыл сам! Как он тогда назывался? Председатель Государственного комитета по кинематографии Иван Григорьевич Большаков.

Я записалась к нему на прием. Нервы – на пределе. В приемной стою, не замечая любезные приглашения сесть всех, кто ожидал аудиенции. Стою, никого не вижу. Вся как струна. Наконец меня просят пройти в кабинет.

Не сажусь и здесь, несмотря на приглашающий жест Большакова. И он застывает стоя.

– Иван Григорьевич, мне сказали, что вы выбросили из «Мечты» мою сцену, ключевую для всей роли.

– Да, но понимаете, – мнется он, – эта ваша героиня – отрицательный образ, а тут вдруг ее становится жалко. Это ненужно, не нужно. Это уводит, уводит зрителя…

Я приблизилась к нему почти вплотную:

– Вы знаете, что такое диалектика?

Он пытался хмыкнуть, но смешок застрял у него в горле, когда он увидел мои глаза.

– Если вы, Иван Григорьевич, – начала я раздельно и почти тихо, – не восстановите эту сцену, я убью вас. Меня ничто не остановит.

О, вы не представляете, как я ему это сказала! Как я умею, когда надо, сказать! Во мне была вся ненависть мира!

«Какой кадр погиб зазря!» – подумала я, когда покинула кабинет, не попрощавшись, конечно.

А сцену, между прочим, восстановили!..

6

Габрилович Евгений Иосифович (1899–1987) – писатель, сценарист.