Читать книгу Dear Frederick! Lieber Mohr! - Группа авторов - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление»Es kommt darauf an, die Welt zu verändern!« – Marx und Engels

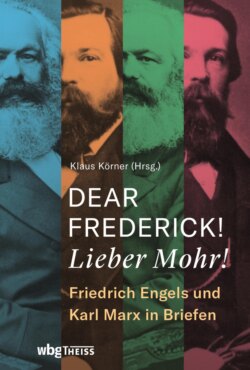

Karl Marx (1818 – 1883) und Friedrich Engels (1820 – 1895) begegneten sich 1844 in Paris und stellten, wie Engels später versicherte, eine vollständige Übereinstimmung ihrer Ansichten fest. Es gibt kein zweites Paar politischer Denker und Kämpfer im 19. Jahrhundert, das über vier Jahrzehnte so eng zusammengearbeitet hat und in seinen Ideen und Gedanken so übereinstimmte wie Marx und Engels. Marx’ Tochter Eleanor meinte sogar, die »Identität ihrer Ansichten« sei so groß gewesen, dass man beide nur in einer gemeinsamen Biografie darstellen könne. Der Marx-Kenner Fritz J. Raddatz schrieb, es gebe keine bessere Biografie dieser beiden Männer als ihre Briefe. Dabei waren Marx und Engels nach Herkunft, Ausbildung, Beruf, Arbeitsweise und Lebensformen sehr unterschiedliche Persönlichkeiten.

Marx kam aus einem jüdischen Elternhaus in Trier. Sein Vater konnte erst dank der Judenemanzipation in der Zeit der napoleonischen Besatzung seinen Beruf als Rechtsanwalt ausüben. Marx studierte in Bonn und Berlin Jura mit dem Ziel, ebenfalls Rechtsanwalt zu werden. Nebenher hörte er Philosophie-Vorlesungen und kam in Berlin in Kontakt mit junghegelianischen Klubs. Junghegelianer waren Intellektuelle, die auf eine Überwindung der reaktionären politischen Verhältnisse in Deutschland hinwirkten und in der Tradition des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel auf einen Wandel durch Bewusstseinsveränderung setzten. »Ist erst einmal das Reich der Vorstellungen revolutioniert, so kann die Wirklichkeit nicht länger standhalten«, so lautete eine These der Junghegelianer. Die Jungheglianer übernahmen zwar die Dialektik Hegels, wollten aber die These des »alten« Hegel, alles Bestehende sei vernünftig, nicht für den preußischen Staat gelten lassen. Ein Schwerpunkt war die Religionskritik. Marx und Engels warfen den Junghegelianern vor, sich nicht mit praktisch-politischen Fragen auseinanderzusetzen.

Marx verlagerte sein Studium auf die Philosophie und promovierte schließlich an der Universität Jena. Sein Ziel, Philosophie-Professor in Bonn zu werden, scheiterte an der Weigerung des ultrakonservativen Kultusministers, Linke zu Professoren zu ernennen. Denn Marx galt nach seinen Auftritten in den Berliner Klubs als linker Demokrat.

Nach dem Scheitern der akademischen Karriere tat sich eine neue Möglichkeit auf. Marx konnte 1842 in Köln die Redaktion der von liberalen Bürgern finanzierten »Rheinischen Zeitung« übernehmen. Das Blatt attackierte die politischen Verhältnisse in Preußen und legte sich dadurch ständig mit der Zensur an. Schließlich ging die Zensurbehörde so weit, die Zeitung zu verbieten. Da traf es sich gut, dass inzwischen der liberale sächsische Verleger Arnold Ruge einen Redakteur für eine geplante deutsch-französische Zeitschrift suchte, die in Paris herausgegeben werden sollte. Paris galt unter europäischen Intellektuellen als Zentrum fortschrittlicher liberaler, sozialistischer und anarchistischer Ideen. Marx erschien die Anstellung als Redakteur von Ruges »Deutsch-Französischen Jahrbüchern« in Paris als Traumberuf. Mit der Zusage eines festen Einkommens konnte er in Trier auch endlich seine Verlobte Jenny von Westphalen heiraten. Noch in Deutschland hatte Marx ausgiebig Hegel gelesen und vom Philosophen Ludwig Feuerbach gelernt, dass nicht Hegel’sche Begriffskonstruktionen das Denken und Handeln der Menschen bestimmen, sondern die materiellen Verhältnisse, insbesondere die ökonomischen. In Paris stürzte er sich auf das Studium der französischen nationalökonomischen Literatur. Als Ergebnis sind die sog. Ökonomisch-philosophischen Manuskripte entstanden, deren zentraler Begriff »die entfremdete Arbeit« im Kapitalismus ist.

Engels kam auf ganz anderem Wege zur Kritik des Kapitalismus. Er stammte aus einer konservativen protestantischen Fabrikantenfamilie aus Barmen. Sein Vater war Mitinhaber der Baumwollspinnerei Ermen & Engels in Barmen mit einer Niederlassung in Manchester. Engels hatte nach einer kaufmännischen Lehre in Bremen seinen einjährigen Wehrdienst in Potsdam absolviert und nebenher in Berlin Vorlesungen an der Universität besucht. Ebenso wie Marx verkehrte er in junghegelianischen Klubs. Bereits in Barmen hatte er damit begonnen, die politischen und sozialen Verhältnisse in seinem Umfeld zu kritisieren. »Briefe aus dem Wuppertal« war der Titel einer unter Pseudonym erschienenen Artikelfolge im »Telegraph für Deutschland«. Zu seiner kaufmännischen Ausbildung gehörte auch der Aufenthalt in der Firma Ermen & Engels in Manchester. Dort lernte er, vermittelt durch zwei irische ungelernte Arbeiterinnen, die realen Arbeitsbedingungen der Fabrikarbeit kennen, gleichsam die Hölle des sog. Manchester-Kapitalismus. Seine Aufzeichnungen verarbeitete er 1845 zu dem Buch »Die Lage der arbeitenden Klasse in England«, das auch heute noch als ein Pionierwerk der Sozialreportage gilt. Da Engels ausschließlich die Arbeitsbedingungen in England kritisierte, kamen keine Einwände von der preußischen Zensur. Er hatte aber auch angefangen, nationalökonomische Bücher zu lesen und für die Zeitschrift »Deutsch-Französische Jahrbücher« 1844 den Aufsatz »Kritik der Nationalökonomie« geschrieben. Engels überlegte, ob er nicht den Einsatz in der väterlichen Firma aufgeben und lieber als kritischer Journalist arbeiten sollte. Da traf es sich gut, dass er im August 1844 auf der Reise von Manchester nach Barmen einen Zwischenhalt in Paris einlegen konnte, um mit Marx darüber zu diskutieren. Beide waren von der Aussicht auf gemeinsame journalistische Arbeit für den politischen und gesellschaftlichen Fortschritt begeistert. Doch das Zeitschriftenunternehmen »Deutsch-Französische Jahrbücher« scheiterte schon nach einer Doppelnummer daran, dass es Marx und Ruge nicht gelungen war, namhafte französische Autoren für das Blatt zu gewinnen. Die preußische Regierung sah Marx als gefährlichen Umstürzler an und erreichte 1845 seine Ausweisung aus Frankreich nach Belgien. Engels »beurlaubte« sich für einige Zeit vom väterlichen Betrieb und folgte Marx in dessen Brüsseler Exil.

Die Arbeitsweise der beiden war sehr unterschiedlich. Marx gelang es zwar, für ein geplantes zweibändiges Werk zur Nationalökonomie einen ansehnlichen Vorschuss zu erhalten, doch er war ein großer Zweifler und meinte, was er gerade geschrieben habe, könne er schon nach Monaten nicht mehr wissenschaftlich verantworten. Bevor er einen Satz zu Papier brachte, musste er erst Berge von Exzerpten aus der Fachliteratur anhäufen. Das vereinbarte Ökonomie-Werk kam über erste Gedanken nie hinaus.

Gemeinsam arbeiteten Marx und Engels an einem Werk, in dem sie sich mit den ehemaligen junghegelianischen Freunden und der materialistischen Geschichtstheorie auseinandersetzten. Für das Projekt interessierte sich kein Verleger und das Werk »Die deutsche Ideologie« blieb ein Fragment. »Wir überließen es der wissenschaftlichen Kritik der Mäuse«, bemerkte Marx später. Dafür wuchs sich eine 1844 gemeinschaftlich geplante Broschüre über Bruno Bauer und andere Junghegelianer unter Marx’ Händen zu einem richtigen Buch aus (»Die heilige Familie. Oder Kritik der kritischen Kritiker«), in dem Engels’ Beitrag jedoch nur eine Ergänzung ausmachte. Dafür hatte Engels es in Barmen neben seiner Betriebsarbeit geschafft, seinen Beitrag für die »Heilige Familie« vorzeitig abzuliefern, und stellte das Buch »Die Lage der arbeitenden Klasse in England« rechtzeitig und im geplanten Umfang fertig.

Engels entschied sich schließlich, aus der väterlichen Firma auszuscheiden, um mit Marx an dem großen Ziel einer europäischen Revolution zu arbeiten. Dem schloss sich die bedeutendste Tat der beiden in Brüssel an, die Umwandlung des in London beheimateten Bundes der Gerechten in den Bund der Kommunisten, für den Marx und Engels das »Manifest der kommunistischen Partei« schrieben. Engels hatte dazu vom Bund in London den Auftrag besorgt und eine Vorlage geschrieben, die endgültige Fassung stammte von Marx. Es ist wegen seiner gewaltigen Sprachkraft eines der gewichtigsten politischen Pamphlete der Weltgeschichte, obwohl die unmittelbare Wirkung auf die revolutionären Ereignisse in Europa 1848/49 sehr gering war.

Mit Beginn der 1848/49er-Revolution wurde Marx aus Brüssel ausgewiesen und gelangte über Paris nach Köln. An seiner früheren Wirkungsstätte brachte er das Kapital für die Gründung der »Neuen Rheinischen Zeitung« zusammen. Das Blatt nannte sich »Organ der Demokratie«, denn Marx hatte inzwischen die Überzeugung gewonnen, in Deutschland sei zuerst eine bürgerliche Revolution gegen die Feudalherrschaft vonnöten, bevor man an eine proletarische Revolution denken könne. Doch die 1848/49er-Revolution scheiterte und die »Neue Rheinische Zeitung« wurde verboten. Marx’ Aufenthalt in Köln endete 1849, wieder mit einer Ausweisung. Diese war nur möglich, weil er 1845 seine Entlassung aus der preußischen Staatsbürgerschaft erwirkt hatte, wohl in der Annahme, dass dem preußischen Staat damit die Aktivlegitimation fehle, ihn künftig zu verfolgen.

Die Hoffnungen auf ein erneutes Aufleben der Revolution in Europa erstarben schnell und so begann 1850 für Marx eine materiell unsichere Zeit an seinem neuen Zufluchtsort London. Engels, der am bewaffneten Kampf in Baden und der Pfalz teilgenommen hatte, kam ebenfalls nach England. Durch Vermittlung seiner in London verheiratet lebenden Schwester gelang eine begrenzte Versöhnung mit der Familie in Barmen. Sein Vater fand sich bereit, den Sohn in der Filiale in Manchester für Kontorarbeiten anzustellen, wo er den Ermen-Brüdern, den Teilhabern, auch etwas auf die Finger sehen sollte.

Das große gemeinsame Ziel von Marx und Engels blieb die Förderung einer europäischen Revolution. Dafür mussten nach ihrer Überzeugung drei Bedingungen erfüllt sein: Die Zeit musste reif für eine Revolution sein, also das kapitalistische System erkennbar voll entwickelt sein, eine Wirtschaftskrise musste ausbrechen und politisch geschulte Revolutionäre einsatzbereit sein. Marx polemisierte heftig gegen Mitstreiter, die meinten, es reiche, revolutionäre Betriebsamkeit zu entfalten, um das revolutionäre Feuer in Europa wieder zu entfachen.

Aber wann war die Zeit reif für eine Revolution? Hegel hatte in der Einleitung zur »Philosophie des Rechts« geschrieben, erst wenn ein System in der Wirklichkeit voll ausgebildet und schon im Vergehen sei, könne es wissenschaftlich erfasst werden. Dann erst könne Neues folgen. Marx wollte in einem großen, empirisch abgesicherten Theorie-Werk den Nachweis erbringen, dass der Kapitalismus voll entwickelt und damit die Zeit reif für die Revolution sei. Mit dem Engagement in Manchester bezweckte Engels, genug Geld zu verdienen, um Marx für die Arbeit an »dem Buch«, gemeint ist »Das Kapital«, subventionieren zu können. »Wir treiben ein Compagniegeschäft«, schrieb Marx später, Engels sei für das Geld und er, Marx, für die Abfassung eines großen Werks über den Kapitalismus zuständig. Auf die zweite Bedingung für eine Revolution, die Wirtschaftskrise, musste man nur warten, glaubten beide, denn große Wirtschaftkrisen seien dem Kapitalismus immanent. Revolutionäre konnte man aus dem reaktivierten Bund der Kommunisten gewinnen.

Marx’ Arbeitsplatz wurde in dieser Zeit der Lesesaal des Britischen Museums. Engels’ Bezüge waren aber zunächst nicht so üppig, dass er Marx davon großzügig finanzieren konnte. Andere Emigranten, die handwerkliche Berufe gelernt hatten, konnten damit in England eine Anstellung finden. Marx bot sich die Chance, wenigstens etwas zu verdienen, und zwar durch das Angebot der Zeitung »New York Daily Tribune« (NYDT), für sie als Europa-Korrespondent zu arbeiten. Da Marx noch Schwierigkeiten mit dem Englischen hatte, hieß das zunächst, dass Engels nach Feierabend die Artikel zu übersetzen oder zu schreiben hatte, bis Marx das selbst konnte. Engels verfügte über eine rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, kurzfristig einen Text zu Papier zu bringen.

Marx empfand die Zeitungsarbeit als lästig. Tatsächlich handelt es sich bei seinen Artikeln aber dennoch um Glanzstücke des politischen Journalismus. Außerdem konnte er Teile seiner Artikel in das »Kapital« einfügen. Trotzdem verzögerte seine journalistische Tätigkeit die Arbeit am »Kapital«. Weitere Verzögerungen ergaben sich durch sein Engagement im Kölner Kommunistenprozess von 1852, einem der großen politischen Strafprozesse des 19. Jahrhunderts. Angeklagt wurden elf führende Mitglieder des Bundes der Kommunisten. Der Vorwurf lautete: Aufruhr und Verschwörung. Nachweisen ließ sich zunächst nur die Beteiligung einiger Angeklagter an der Revolution von 1848/49. Also beschaffte die preußische Polizei durch Spitzel gedungene Zeugen und fälschte Beweismaterial über die »verbrecherischen Aktivitäten« des Bundes. Marx verwandelte seine Wohnung in London zeitweilig in ein Anwaltsbüro, in dem Beweismaterial gesammelt und die Falschaussagen der Belastungszeugen entlarvt wurden. Das Material wurde dann unverzüglich an Vertrauenspersonen der Verteidigung übermittelt. Doch eine Verurteilung der meisten Angeklagten 1852 konnte er nicht verhindern. Marx’ »Enthüllungen über den Kommunisten-Prozeß zu Köln« sind auch ein Dokument der Rechtskenntnis des einstigen Jura-Studenten. Den inzwischen in Fraktionen gespaltenen Kommunistenbund löste Marx danach auf und verließ sich auf die Einzelbeurteilung, wer »zu unserer Partei« gehöre. Monate verschwendete er auf ein polemisches Buch über die Emigrantenszene mit dem Titel »Die großen Männer des Exils« und eine Abwehr der Angriffe eines Berliner Professors, »Herr Vogt«. Tatsächlich dauerte es noch bis 1867, bis »Das Kapital« erschien.

Trotz der Honorare der »New York Daily Tribune« und der Zuwendungen von Engels lebte die Familie Marx in sehr bescheidenen bis ärmlichen Verhältnissen abseits der Londoner Gesellschaft. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor, von denen drei jung starben. Zum Haushalt gehörte auch die Haushälterin Helene Demuth und zeitweilig auch ein Schreiber. Marx versuchte, seiner Frau Jenny ein gehobenes bürgerliches Leben zu bieten: Wenn Geld da war, wurde großzügig gewirtschaftet, fehlte das Geld, wurde auf Kredit gekauft oder alles Verwertbare ins Pfandhaus getragen. Engels fühlte sich als Jungunternehmer verpflichtet, ein großes Haus zu führen, er mietete in Manchester eine repräsentative Wohnung an, besaß ein Reitpferd und nahm an den in der Oberschicht so beliebten Fuchsjagden teil. Daneben gab es eine zweite Wohnung für seine Lebensgefährtin Mary Burns und deren Schwester Lydia, genannt Lizzy.

Die Entfernung zwischen den jeweiligen Wohn- und Wirkungsstätten London und Manchester führte dazu, dass die wesentliche Verbindung in den Jahren 1850 bis 1870 durch einen regen Briefwechsel hergestellt wurde. Er begann zwar schon nach der Begegnung in Paris 1844, aber in den Phasen der direkten Zusammenarbeit in Brüssel und Köln waren Marx und Engels nicht auf Briefe angewiesen. Als Engels 1870 als »Pensionär« nach London zog, traf er sich fast täglich mit Marx. Briefe wurden dann nur noch geschrieben, wenn einer von den beiden auf Reisen war.

Marx und Engels haben in den 40 Jahren ihrer Zusammenarbeit etwa 2000 Briefe gewechselt, davon sind 1600 erhalten geblieben. Ein paar als heikel angesehene Briefe wurden von Engels und den Marx-Töchtern nach dem Tod von Marx vernichtet, um das Ansehen des damals bereits weltweit verehrten großen Theoretikers der Arbeiterbewegung nicht herabzusetzen.

Am dichtesten war der Briefwechsel in den Jahren der Trennung zwischen 1850 und 1870. Mehrmals in der Woche gingen Briefe zwischen London und Manchester hin und her. Sie wurden versiegelt, um herauszufinden, ob sie von der Postkontrolle geöffnet wurden. Die Post war auch der wichtigste Transferweg für die Zuwendungen von Engels. Er schickte in einem ersten Brief eine halbe Fünf-Pfund-Note und erst nach Bestätigung des Eingangs im zweiten Brief die andere Hälfte. Die Briefe waren nicht im Hinblick auf eine spätere Veröffentlichung abgefasst. Es fehlte beispielsweise nicht an herabsetzenden Ausdrücken zur Charakterisierung der Londoner Emigrantenszene. Typisch für Emigranten war die Gewohnheit, die auf Deutsch geschriebenen Briefe mit englischen oder französischen Wendungen oder Satzteilen zu versetzen, so auch bei Marx und Engels. Die nicht geläufigen fremdsprachigen Passagen sind in diesem Band daher in den Anmerkungen übersetzt.

In den Briefen aus den Jahren der Hoffnung auf die Revolution (1844 bis 1850) war Marx stärker der Tonangebende, der um den Freund Engels Besorgte, in den Exiljahren nach 1850 war Engels der Souveränere. Oft wurden die verschiedensten Themen, die gerade aktuell waren, in einem Brief abgehandelt. Inhaltlich lassen sich grob mehrere Themenkomplexe ausmachen, die die Schreiber beschäftigten.

Ein zentrales Thema war Marx’ Geldbedarf. Immer wieder schilderte er Engels das Drängen der Gläubiger und die Leiden der Familie. Dazu gehörten die Klagen über den Tod von drei Kindern und das Leid seiner Frau. Marx schrieb 1858 verzweifelt, lieber möchte er 100 Klafter tief unter der Erde liegen, als so fortzuvegetieren. Engels schrieb zurück, er werde das Mögliche tun und schickte dann als Soforthilfe eine 5-Pfund-Note.

Die Vertrautheit der Familie Marx mit Engels zeigte sich auch daran, dass Marx wegen seiner dunklen Hautfarbe und seinem schwarzen Haar als der »Mohr« bezeichnet wurde und auch Briefe mit »Mohr« unterschrieb. Engels wurde dafür wegen seiner Militärkenntnisse der »General« genannt. Ein brieflich nur sehr indirekt angesprochenes Thema war 1851 die bevorstehende Niederkunft der Haushälterin Helene Demuth mit einem Sohn von Marx. Der sah schon das Schreckensbild einer Scheidung von seiner geliebten Frau Jenny vor sich. Engels half und erklärte sich bereit, öffentlich als Vater zu gelten und dem Kind den Vornamen Frederick zu geben, ins Geburtenregister wurde allerdings »Vater unbekannt« eingetragen. Einen Tiefpunkt der Beziehungen bildete Marx’ Reaktion auf Engels’ Schreiben, dass seine Lebensgefährtin Mary Burns plötzlich gestorben sei. Die Antwort war der wohl zynischste Brief, den Marx je geschrieben hat. Nach drei Zeilen der Anteilnahme folgte die dringende Bitte um neues Geld und eine Schilderung seiner häuslichen Probleme. Engels war tief getroffen. Erst nachdem Marx sich entschuldigt und sein Bedauern über seine Fehlleistung und Kaltherzigkeit geäußert hatte, normalisierte sich das Verhältnis der beiden wieder.

Schon für die Arbeit als Europakorrespondent der »New York Daily Tribune« musste sich Marx mit der großen Politik der europäischen Mächte beschäftigen. Dafür las er die englischen Tageszeitungen und korrespondierte mit Engels über die Ereignisse und seine Einschätzungen. Er verfügte über ein wesentlich europazentrisches Weltbild, obwohl er auch den Fernen Osten und Indien im Blick hatte, denn das Fernziel war schließlich die Weltrevolution. Eine Rolle spielten nur die großen Nationen, nicht aber die kleinen »geschichtslosen Völker«. Für Marx war das zaristische Russland der böse Geist Europas, weil es mit seiner Politik die Werte der europäischen Zivilisation, wie sie die Französische Revolution hervorgebracht habe, gefährde. Dabei war Napoleon III. eine besondere Hassfigur, weil er die 1848er-Revolution in Frankreich liquidiert hatte.

Eine besondere Rolle in der Korrespondenz bildeten Kriege und Bürgerkriege. Hier war Engels, der seine militärischen Kenntnisse stets erweitert hatte, in seinem Element. »Der General« erläuterte Marx die Aufmarsch- und Schlachtpläne, Truppenstärken und Strategiepläne. Trotz seiner Preußen-Gegnerschaft bewunderte Engels die Schlagkraft der preußischen Armee in der Schlacht von Königgrätz 1866 und den Vormarsch der deutschen Truppen im Deutsch-Französischen Krieg 1870. Auch Marx konnte dem Ganzen etwas Positives abgewinnen. Bei einem Sieg der Deutschen werde sich das Schwergewicht der europäischen Arbeiterbewegung von Frankreich nach Deutschland verlagern, meinte er, das sei auch »ein Sieg unserer Ideen über die Proudhons«. Für die Ideen des Franzosen Pierre-Joseph Proudhon über einen kleinteiligen genossenschaftlichen Sozialismus hatten Marx und Engels nur Verachtung übrig.

Ein besonderes Augenmerk galt der deutschen und später auch der internationalen Arbeiterbewegung. Zunächst wurden nur die versprengten Revolutionäre von 1848/49, die ideologisch zur »Partei Marx« gerechnet wurden, von Marx in den Briefen positiv bewertet. Einen großen Raum nimmt auch die Hassliebe zu Ferdinand Lassalle ein. Dieser wurde durch die Beteiligung am Scheidungsprozess der Gräfin Hatzfeldt 1854 zu einem vermögenden Mann. Er war ein begnadeter Redner und erfolgreicher Buchautor, er hatte auch ein Drama geschrieben. Lassalle war durch seine öffentlichen Auftritte ein sehr viel »modernerer« Politiker mit einer Massenwirkung. Er wollte im Bündnis mit dem preußischen König gegen das Bürgertum einen sozialen Staat schaffen. Marx war dagegen ein in Deutschland weitgehend unbekannter Emigrant, der auf eine Revolution hoffte. Lassalle umwarb Marx, lud ihn nach Berlin ein und war sogar bereit, mit Marx und Engels eine Zeitung zu gründen. Doch Marx konnte sich eine dauernde Rückkehr nach Berlin mit finanzieller Abhängigkeit von Lassalle nicht vorstellen. Beim Gegenbesuch von Lassalle in London aus Anlass der Weltausstellung 1862 musste Marx alles Entbehrliche ins Pfandhaus tragen, um dem Gast nicht seine Armut zeigen zu müssen.

Marx hielt Lassalle für einen geistigen Hochstapler und ließ an dessen Schriften und Auftritten kein gutes Haar. In den Briefen an Engels fehlt es nicht an üblen antisemitischen, rassistischen und sexistischen Urteilen über Lassalle, nach außen jedoch hielt Marx den Schein einer Freundschaft mit Lassalle aufrecht. Als Lassalle 1863 den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) gründete, zerpflückte Marx in einem Brief an Engels das Programm des ADAV Satz für Satz. Dass Lassalle mit dem preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck verhandelte, war für Marx eine Unmöglichkeit, denn er ging davon aus, dass Lassalle die aufkommende Arbeiterbewegung zuerst für seinen Aufstieg im preußischen Staat instrumentalisieren wollte. Für Marx und Engels gab es kein Bündnis mit den Herrschenden. Nach dem tragischen Tod Lassalles bei einem Duell schrieb Marx jedoch, er sei schließlich auch einer von ihnen gewesen.

Für die Erste Internationale hatte Marx 1864 die »Inaugural-Adresse« geschrieben. Darin hatte er eher vorsichtig formuliert, um ein Verbot der sozialistischen Parteien zu vermeiden. Bereits einige Jahre später, 1872, setzten Marx und Engels die Verlegung des Sitzes der Zentrale nach New York durch, um eine Übernahme der Ersten Internationalen durch die Anarchisten zu vermeiden. Dies kam einer Auflösung gleich. Als sich 1875 die Sozialistische Arbeiterpartei in Deutschland gründete, bedachten Marx und Engels sie mit guten Ratschlägen: Marx kritisierte das Gothaer (1875) und Engels später das Erfurter Programm (1891).

Engels ermahnte seinen Freund ständig, endlich »Das Kapital« abzuschließen. Mit einem solchen dicken Buch könne er deutsche Wissenschaftler beeindrucken. Außerdem sollte das Buch vorliegen, wenn es bei einer Wirtschaftskrise zum Ausbruch einer Revolution kommen würde. Tatsächlich produzierte Marx bis 1858/59 ein Konvolut, die »Grundrisse einer Kritik der politischen Ökonomie«. Für ihn war das noch »Kraut und Rüben«, deshalb bemühte er sich nicht um einen Verlag. (Der tausendseitige Text erschien erst 1941 im Druck.) Bei aller Freundschaft wollte Marx seinem Förderer nie offenbaren, wie weit er mit dem Text vorangekommen war. In einem verzweifelten Augenblick schrieb er frei nach Goethe: »Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und nur das business ist grün. Ich bin leider erst zu spät zu dieser Einsicht gekommen.« Entsprechend groß war die Freude, als Band 1 des »Kapital« endlich 1867 in Hamburg erschien. Marx und Engels gratulierten sich gegenseitig zu den großen Anstrengungen und Mühen, die sie auf sich genommen hatten. Das »Kapital« wurde nach Marx’ Tod gleichsam die Bibel der europäischen Sozialisten. Doch zunächst blieb die erhoffte Wirkung aus. Engels schrieb deshalb Rezensionen von sehr verschiedenen Standpunkten aus über das Buch. Auch die Hoffnung auf einen finanziellen Erfolg erfüllte sich nicht. Es dauerte vier Jahre, bis die Erstauflage von 1000 Exemplaren verkauft war. Wahrscheinlich werde ihm das »Kapital« nur so viel einbringen, wie er für die Zigarren bezahlt habe, die er bei der Arbeit geraucht habe, schrieb Marx resigniert.

Seine finanzielle Lage hatte sich seit 1864 dadurch verbessert, dass Engels in der väterlichen Firma in Manchester vom Prokuristen zum Mitinhaber aufgestiegen war und nach dem Ausstieg aus der Firma 1869 eine Rente für seinen Freund ausgesetzt hatte. Doch Marx drückten neue Schulden.

Nachdem Engels 1870 nach London umgezogen war, trafen sich die Freunde fast täglich. Der Briefwechsel wurde dünner. Jetzt ging es mehr um die deutschen Sozialdemokraten und Marx’ zunehmende Gesundheitsprobleme. Mit dem Tod seiner geliebten Frau Jenny 1881 schwand sein Lebenswille.

Am Nachmittag des 14. März 1883 fand die Haushälterin Helene Demuth Marx tot in seinem Sessel vor. Die Beerdigung fand in kleinem Kreis auf dem Londoner Friedhof Highgate statt. Engels hielt die später berühmt gewordene Grabrede, in der er Marx’ Bedeutung für den wissenschaftlichen Fortschritt und die Arbeiterbewegung hymnisch lobte. Für sich hatte Engels, der 1895 starb, in seinem Testament festgelegt, dass er verbrannt und seine Asche im Meer verstreut werden solle. Seinen schriftlichen Nachlass vermachte er der SPD. Marx hatte dagegen kein Testament hinterlassen, Erbinnen wurden damit seine Töchter Eleanor und Laura. Eleanor konnte »Uncle Angels«, wie Engels von den Marx-Töchtern auch genannt wurde, eröffnen, was ihr Vater ihr beiläufig mitgeteilt hatte: Engels werde aus seinen Entwürfen schon etwas machen, also Band 2 und 3 des »Kapital« herausgeben. Aber wo waren die Texte? Helene Demuth zeigte Engels in einem Bücherregal angestaubte verschnürte Manuskript-Pakete, die Marx seit über zehn Jahren nicht mehr angerührt hatte. In einem Brief an August Bebel schrieb Engels 1883, die Herausgabe von Band 2 werde eine Heidenarbeit, »neben ausgearbeiteten Stücken, andres rein skizziert, alles Brouillon [erster Entwurf, K. K.]. Hätte ich das gewusst, ich hätte ihm bei Tag und Nacht keine Ruh gelassen«. Es rächte sich, dass Marx seinen Freund Engels nur punktuell in seine Arbeit am »Kapital« einbezogen und nie schwierige Fragen mit ihm diskutiert hatte. Das erste Problem bestand darin, Marx’ Handschrift zu entziffern. Während Engels sich einer gut lesbaren Kontorhandschrift bediente, hatte Marx eher Hieroglyphen zu Papier gebracht, die nur Engels entziffern konnte.

An den Manuskripten kann man gut die Marx’sche Arbeitsweise erkennen. Schreiben war für Marx ein rauschhafter Vorgang. Wenn er einen Stoff zu beherrschen meinte, konnte er Tag und Nacht seinen Text niederschreiben. Blieb ihm etwas unklar, schrieb er nur Stichworte auf, ging zum nächsten Abschnitt über oder verwies auf Quellen in den Fußnoten. Erst nachdem er alle drei Bände in den frühen 1860er-Jahren im Rohentwurf abgeschlossen hatte, ging er an die Feinformulierung von Band 1 und die Anreicherung mit Zitaten, oft solche aus der Weltliteratur. Auch verwandte er Passagen aus dem Material für einen geplanten vierten Band des »Kapital«, in dem er die Geschichte der ökonomischen Lehrmeinung hatte abhandeln wollen. Engels musste also versuchen, den überlieferten Text sprachlich zu verbessern, fehlende Passagen aus den Fußnoten zu ergänzen und die Stimmigkeit der mathematischen Formeln zu überprüfen. Gelegentlich musste er einfach anmerken, dass an einer Stelle der Text abbrach. Schließlich konnte Engels 1885 den zweiten Band des »Kapital« herausgeben, die Arbeit am dritten Band war schwieriger, er wurde erst 1894 fertig.

Nebenher gab Engels seine eigenen Schriften und die von Marx mit neuen Vorworten heraus. Er systematisierte und popularisierte Marx’ Erkenntnisse, was ihm das Zeugnis eintrug, »Erfinder des Marxismus« zu sein. Engels wurde auch zum unermüdlichen Ratgeber führender Sozialdemokraten, die ihn in London aufsuchten. Dabei beschränkte er sich auf Auskünfte über Marx’ Wirken und Theorie-Fragen, taktische Ratschläge, wie sie sich im Deutschen Reich verhalten sollten, gab er nicht. Im Laufe der Jahre änderte sich Engels’ Bild einer Revolution: Während er und Marx noch die Aufstände mit Barrikaden und Straßenkämpfen nach dem Vorbild von 1789, 1830 und 1848/49 vor Augen gehabt hatten, konnte er sich nun auch andere Formen einer Revolution vorstellen. In einem Punkt blieb er aber Marx’ Lehre treu. Den Staat bewertete er durchweg negativ. Während die Sozialdemokraten im Bismarck-Reich und auch später auf schrittweise Verbesserungen der Lage der Arbeiterklasse durch Sozialgesetzgebung und finanzielle Wohltaten aus dem Staatshaushalt setzten, wie es Lassalle gefordert hatte, blieb Engels bei der Feststellung, im bestehenden Staat sei ein friedliches Hinüberwachsen vom Kapitalismus in den Sozialismus nicht möglich. Der Staat stehe nicht abstrakt über der Gesellschaft, sondern sei ein Instrument der herrschenden Klasse. Dazu veröffentlichte er 1891, vier Jahre vor seinem Tod, den für das marxistische Staatsverständnis wichtigen Text »Karl Marx: Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei«. Marx hatte 1875 seine scharfe Kritik des Gothaer Programms nur in Briefen ausgewählten Parteigenossen zukommen lassen. Darin kritisierte er neben Sprachschlampereien auch liberale Forderungen, die in anderen kapitalistischen Staaten längst erfüllt seien, ohne die Verhältnisse grundlegend zu verändern, vor allem das »falsche Staatsverständnis« der Sozialdemokraten. Marx machte dann aber auch den Vorbehalt, dass praktische Fortschritte in der Politik wichtiger seien als Programmpunkte und schloss seinen Text mit dem Zitat aus dem Buch des Propheten Hesekiel: »Dixi et salvavi animam meam.«