Читать книгу Notizen aus dem Vernichtungskrieg - Группа авторов - Страница 6

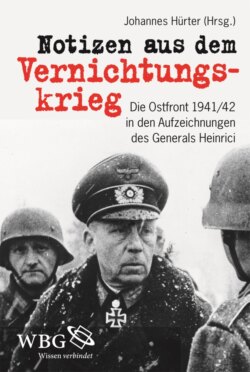

|7|Einführung Ein ganz normaler Wehrmachtsgeneral1

ОглавлениеNein, knapp sind sie nicht, die „Notizen“, die hier präsentiert werden. Sie entsprechen damit kaum dem heutigen Wortverständnis einer kurzen Aufzeichnung, sondern mehr dem Begriff der lateinischen notitia: Kenntnis, Nachricht, Bemerkung. Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (Band 13, Spalte 965) gibt für das Verbum „notieren“ die Definition „etwas zu merkendes aufzeichnen, anmerken“. In den zahlreich überlieferten persönlichen Tagebüchern und Briefen Gotthard Heinricis erkennt man nichts deutlicher als das Bemühen, alles Merkwürdige und Bemerkenswerte, das er erlebte und beobachtete, festzuhalten und mit eigenen Anmerkungen zu versehen. Der Antrieb dazu war so stark, dass Heinrici sich sogar in Zeiten größter Arbeitsbelastung immer wieder die Zeit nahm, zu notieren – aufzuzeichnen und anzumerken. Die dabei entstandenen Papiere, ganz gleich, ob sie als Tagebuch, Privatbrief oder Familienrundbrief überliefert sind, sollten auch Merkzettel und Gedächtnisstützen für die spätere Erinnerung sein. Vor allem waren sie aber ständige Selbstvergewisserungen, Selbstzeugnisse in wörtlicher Bedeutung: zur Rechenschaft gegenüber sich selbst, den Angehörigen, der Nachwelt und – für den gläubigen Christen Heinrici selbstverständlich – vor Gott. Diese Art der Verarbeitung war betont subjektiv und nach innen gewendet, eine Reflexion der eigenen Wahrnehmungen und Empfindungen. Dies stand in der Tradition pietistischer Innenschau, die im protestantischen Milieu Ostpreußens verbreitet und Heinrici als Spross einer neupietistisch (Erweckungsbewegung) orientierten Pfarrersfamilie vertraut war. Das Bedürfnis, über das eigene Wahrnehmen, Denken und Handeln Zeugnis abzulegen, wurde desto größer, je höher seine militärische Verantwortung war und je dramatischer sich die Zeitläufte entwickelten.

|8|Biografische Daten

Feodor August Gotthard Heinrici

* 25.12.1886 Gumbinnen/Ostpreußen, † 10.12.1971 Karlsruhe; evangelisch.

Vater: Paul Heinrici (* 11.3.1859, † 24.9.1937), evangelischer Pfarrer, zuletzt Superintendent in Königsberg, Sohn des August Heinrici, Pfarrer, Superintendent in Gumbinnen.

Mutter: Gisela Heinrici, geb. von Rauchhaupt (* 20.3.1846, † 8.10.1939), Tochter des Fedor von Rauchhaupt, Königlich preußischer Major.

Ehefrau: verheiratet 16.10.1920 mit Gertrude, geb. Strupp (* 26.6.1897 Libau, † 22.5.1981 Reutlingen), evangelisch; Tochter von Constantin Strupp, Fabrikbesitzer in Libau († 21.9.1904), und Alice Ehlert, geb. Karpinski, verw. Strupp († 18.10.1939), 1908 wiederverheiratet mit Walter Ehlert († 1929), Apotheker, Besitzer der Löwenapotheke in Königsberg.

Kinder: Hartmut (* 6.8.1921 Königsberg, † 1993), Gisela (* 1.1.1926 Königsberg).

Schulausbildung: Privatunterricht, 1897 bis 1905 Königliches Friedrichs-Gymnasium in Gumbinnen, 1.3.1905 Abitur.

Militärische Laufbahn: 8.3.1905 Eintritt in das Königlich preußische (6. Thüringische) Infanterie-Regiment 95 (Gotha/Hildburghausen/Coburg) als Fahnenjunker; 19.7.1905 Fahnenjunker-Unteroffizier; 19.12.1905 Fähnrich; 1905/06 Kommandierung zur Kriegsschule Hannover; 18.8.1906 Leutnant; Mai 1910 Adjutant des II. Bataillons des Infanterie-Regiments 95 (Hildburghausen); 17.2.1914 Oberleutnant; Erster Weltkrieg: Bataillonsadjutant (Belgien, seit September 1914 Ostpreußen, Polen), November 1914 Regimentsadjutant (Polen); 18.6.1915 Hauptmann; Juli 1915 Kompaniechef (Polen), August 1915 Bataillonskommandeur (II/95) (Polen, seit September 1915 Frankreich), Mai 1916 Adjutant der 83. Infanterie-Brigade (Frankreich, u.a. Verdun, Höhe 304), August 1916 Generalstab des XXIV. Reservekorps (Galizien, Ungarn), Dezember 1916 2. Generalstabsoffizier (Ib) der 115. Infanterie-Division (Rumänien), April 1917 2. Generalstabsoffizier (Ib) bei der Etappen-Inspektion 15 in Buzau (Rumänien), September 1917 Generalstabs-Lehrgang in Sedan, Oktober 1917 |9|Generalstab des VII. Armeekorps (Frankreich), Dezember 1917 Oberkommando der Armee-Abteilung B (beim VIII. Armeekorps, Elsass), Februar 1918 1. Generalstabsoffizier (Ia) der 203. Infanterie-Division (Frankreich), Januar 1919 Infanterie-Regiment 95, Februar 1919 Generalstab des I. Armeekorps (Königsberg), Oktober 1919 Stab des Wehrkreis-Kommandos I (Königsberg), Januar 1921 Taktiklehrer in der Führergehilfen-Ausbildung beim Stab der 1. Division (Königsberg), September 1924 Chef der 14. Kompanie des Infanterie-Regiments 13 (Schwäbisch Gmünd); 1.2.1926 Major; Oktober 1927 Reichswehrministerium (T 2: Heeres-Organisations-Abteilung); 1.8.1930 Oberstleutnant; Oktober 1930 Kommandeur des III. Bataillons des Infanterie-Regiments 3 (Osterode/Ostpreußen), Oktober 1932 1. Führerstabsoffizier (Ia) beim Gruppenkommando 1 (Berlin); 1.3.1933 Oberst; März 1933 Chef der Allgemeinen Abteilung des Wehramts im Reichswehrministerium; 1.1.1936 Generalmajor; Juni 1937 Chef der neu gebildeten Amtsgruppe Ersatz- und Heerwesen des Allgemeines Heeresamts im Reichskriegsministerium, Oktober 1937 Kommandeur der 16. Infanterie-Division (Münster); 1.3.1938 Generalleutnant; Zweiter Weltkrieg: Kommandeur der 16. Infanterie-Division (Westwall: Grenze zu Luxemburg), 31.1.1940 Führerreserve OKH, zugleich für knapp zwei Wochen Beauftragung mit der Führung des VII. Armeekorps (Westwall: Trier), 8.4.1940 Beauftragung mit der Führung des XII. Armeekorps (Westwall: Saarland); 1.6.1940 General der Infanterie; 18.6.1940 Kommandierender General des XXXXIII. Armeekorps (Frankreich, seit April 1941 Polen, seit Juni 1941 Ostfront), 20.1.1942 Oberbefehlshaber der 4. Armee (Ostfront); 30.1.1943 Generaloberst; 3.6.1944 Krankenurlaub, 16.8.1944 Oberbefehlshaber der 1. Panzerarmee (Ungarn, Slowakei, Polen), 20.3.1945 Beauftragung mit der Führung der Heeresgruppe Weichsel (Oderfront), 29.4.1945 Kommandoenthebung, Mai 1945 bis Mai 1948 britische Kriegsgefangenschaft.

Wichtigste Orden: 27.9.1914 Eisernes Kreuz II. Klasse, 24.7.1915 Eisernes Kreuz I. Klasse, 9.8.1918 Ritterkreuz des Königlich preußischen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern, 18.9.1941 Ritterkreuz, 24.11.1943 Eichenlaub, 3.3.1945 Schwerter.

|10|Vernichtungskrieg. Besonders bemerkenswert war für Heinrici die Beteiligung an einem Krieg, der tatsächlich außergewöhnlich war und auch in dieser Edition im Mittelpunkt steht. Nach der klassischen Formulierung von Andreas Hillgruber war der größte, verlustreichste und wichtigste Teilkonflikt des Zweiten Weltkriegs, der deutsch-sowjetische Krieg, der am 22. Juni 1941 mit dem überraschenden Angriff der Wehrmacht begann, in Planung und Durchführung ein „rassenideologischer Vernichtungskrieg“2. Die Kriegsziele, denen sich Hitler und seine Helfer verschrieben, waren die Vernichtung des „jüdischen Bolschewismus“, der Raub wirtschaftlicher Ressourcen und die Eroberung neuen „Lebensraums im Osten“. Das Wort „Vernichtungskrieg“ ist inzwischen zum Synonym für den Versuch geworden, dieses so utopische wie verbrecherische Vorhaben zu verwirklichen. Der deutsche Feldzug mit seinen schockierenden Erscheinungen wie dem Holocaust und anderen Massenverbrechen an sowjetischen Soldaten und Zivilisten ist inzwischen gut erforscht3 und seit der Debatte um die Hamburger „Wehrmachtsausstellung“ (1995) auch im kritischen Geschichtsbewusstsein der bundesdeutschen Gesellschaft verankert. Allerdings sollte der Begriff „Vernichtung“ nicht zu eng gefasst werden. Die Aufzeichnungen Heinricis erinnern eindringlich daran, dass dieser Krieg nicht nur in den besetzten Gebieten hinter der Front, in denen die Deutschen Tod und Elend verbreiteten, millionenfach Leben vernichtete, sondern auch im Kampfgeschehen zwischen den regulären Streitkräften. Auf sowjetischer Seite fielen vermutlich etwa acht Millionen Rotarmisten (außerdem starben etwa drei Millionen Kriegsgefangene und über 15 Millionen Zivilisten, insgesamt also über 26 Millionen Menschen!), und auch die Verluste der Wehrmacht waren mit 2.743.000 Toten allein an der Ostfront so exorbitant hoch4, dass mit vollem Recht auch jenseits der deutschen Verbrechen im Hinterland von einem Vernichtungskrieg gesprochen werden kann. Hinzu kamen die unermesslichen materiellen Verluste, vor allem durch die Zerstörungen in den sowjetischen Kriegsgebieten. Und letztlich vernichtete dieser von NS-Deutschland begonnene Krieg auch den deutschen Osten mit großen Teilen seiner Bevölkerung – die Heimat Gotthard Heinricis.

Herkunft. Ostpreuße, evangelisch, der Vater Pfarrer, von den Großvätern der eine ebenfalls Pfarrer, der andere, der Vater der Mutter, preußischer Offizier aus altem (sächsischem) Adel – diese Informationen kennzeichnen ein bestimmtes Milieu, das |11|den Lebenslauf und die Mentalität beeinflusste. Heinrici kam aus den „erwünschten Kreisen“ der adlig-bürgerlichen Amtsaristokratie, die in Preußen und im Kaiserreich als staatstreu und offiziersfähig galten, ja er war als ostelbischer Protestant, Pfarrerssohn und Enkel eines adligen Offiziers besonders erwünscht. Ihm stand gleichermaßen der Staatsdienst wie der Kirchendienst offen, und wenn sich das einzige Kind seiner Eltern für den Soldatenberuf entschied, sprach das nicht gegen den prägenden Einfluss des evangelischen Pfarrhauses in Ostpreußen. Der Vater Paul Heinrici war Prediger in der ostpreußischen Kreisstadt Gumbinnen, in der Gotthard Heinrici die ersten 18 Lebensjahre verbrachte, dann Superintendent in Goldap und seit Herbst 1907 Erster Pfarrer an der Haberberger Trinitatiskirche in Königsberg, zugleich Superintendent. Das Pfarrhaus in Königsberg wurde für den Sohn während seiner Offizierslaufbahn, die mit zahlreichen Versetzungen und Ortswechseln verbunden war, ein zentraler familiärer Ort, zumal auch seine Frau aus Königsberg kam. Die Kirche im exponierten Grenzland Ostpreußen zeigte eine eigenartige Mischung aus pietistischen und kämpferischen Zügen. Nationalismus und Antijudaismus waren hier besonders ausgeprägt. Die Eltern standen wie selbstverständlich den Konservativen, dann den Deutschnationalen nahe. Der Vater trat im Ersten Weltkrieg dem Alldeutschen Verband bei, der einen annexionistischen „Siegfrieden“ forderte. Von all dem blieb auch der Sohn nicht unbeeindruckt. Noch in den Nachkriegserinnerungen Heinricis an das Elternhaus und seine ostpreußische Heimat finden sich die zeittypische Rhetorik eines „Volkstumskampfes“ gegen Polen und Russen sowie antisemitische Wendungen5.

Laufbahn. Vom königlich preußischen Generalstabsoffizier zum Generaloberst in Hitlers Wehrmacht – Heinricis militärische Karriere verlief geradezu idealtypisch. Der Eintritt des jungen Abiturienten als Offiziersanwärter in ein Infanterie-Regiment in Thüringen am 8. März 1905 und die Enthebung des hochdekorierten Generals vom Oberkommando der Heeresgruppe Weichsel am 29. April 1945 markierten Anfang und Ende einer 40-jährigen Dienstzeit als Berufssoldat in drei Armeen und drei politischen Systemen – der Armee der preußischen Monarchie, der Reichswehr der Weimarer Republik und der Wehrmacht der NS-Diktatur. Seine hervorragende Laufbahn wurde dadurch begünstigt, dass er aus einem „offiziersfähigen“ Milieu kam und sich frühzeitig für den Generalstabsdienst qualifizierte. Die bereits verfügte Einberufung zur Kriegsakademie im Juli 1914 durchkreuzte zwar der Kriegsbeginn, doch kam Heinrici im Ersten Weltkrieg auch ohne die übliche friedensmäßige Ausbildung zu den berühmten roten Hosenstreifen des Generalstabs. Das schuf eine gute Voraussetzung für die Übernahme in die Reichswehr und die weitere Karriere bis in die Generalsränge der Wehrmacht. In der Funktionselite der Heeresgenerale dominierte bis 1945 der Typus des Generalstabsoffiziers aus der Kaiserzeit. In den höchsten Positionen der Kommandierenden |12|Generale von Armeekorps sowie der Oberbefehlshaber von Armeen und Heeresgruppen war die Homogenität der Geburtsjahrgänge meist der 1880er Jahre, der Herkunft aus den „erwünschten Kreisen“ und des beruflichen Werdegangs in Adjutantur, Generalstab und Ministerium besonders groß. Diese „Generalstabs-Generalität“, wie Goebbels sie prägnant, wenn auch mit abfälliger Konnotation nannte6, war ein Produkt traditioneller, vor allem auf eine Ausbildung und Bewährung im „Bürodienst“ bezogener Auslesekriterien. Das entsprach nicht dem nationalsozialistischen Ideal des „fanatischen Frontkämpfers“. Hitler blieb jedoch bis zuletzt auf die Dienste dieser alten Elite angewiesen, da die Zeit fehlte, eine neue Heeresgeneralität nach den Kriterien „frontnah“ und „führergläubig“ zu schaffen. Dass Heinrici nach einer sehr guten, aber durchaus planmäßigen und der Anciennität entsprechenden Karriere im Januar 1942 den Sprung zum Oberbefehlshaber schaffte und bis unmittelbar vor Kriegsende verwendet wurde, war vor allem darauf zurückzuführen, dass er sich in vielen Schlachten als zäher Abwehrspezialist auszeichnete. Gerade Heinrici ist zugleich ein symptomatisches Beispiel dafür, dass sich Hitler trotz allen Misstrauens sehr wohl auf die große Mehrheit der „klassischen“ Militärelite verlassen konnte.

Umbruch 1918/19. Von den drei Systemzusammenbrüchen, die Heinrici als aktiver Offizier erlebte, war der erste für seine persönliche Entwicklung besonders nachhaltig. Der doppelte Schock von Kriegsniederlage und Ende der Monarchie saß tief und trug wesentlich dazu bei, dass sich Heinrici wie die meisten Berufsoffiziere der älteren Generation später so reibungslos in die NS-Diktatur einfügen ließ. Die nationalkonservative Prägung in Familie und Beruf lenkte die Schuldzuweisungen auf die „Feinde“ im Innern, auf Sozialisten und Juden, denen vorgeworfen wurde, Staat, Armee und Gesellschaft ausgehöhlt und geschwächt zu haben. Seine Aufzeichnungen vom Herbst 1918 zeigen, wie frühzeitig sich Heinrici ein „Dolchstoß“-Narrativ zurechtlegte. Einer solchen Verarbeitung des als Katastrophe empfundenen Kriegsendes folgten die Erfahrungen mit revolutionären Unruhen und Nationalitätenkonflikten in Ost- und Westpreußen. Die bereits vorhandenen Ressentiments gegen „Sozialisten/Marxisten/Bolschewisten“, „Juden“ und „Polen/Slawen/Ostvölker“ radikalisierten sich 1918/19 erheblich und verschmolzen zu einem diffusen Feindbild, das seither jederzeit abgerufen werden konnte. Doch war Heinrici intelligent genug, nicht allein „Reichsfeinde“ und „Verräter“ für Niederlage und Revolution verantwortlich zu machen. Die Überforderung der deutschen Kräfte in einem langen, sich „totalisierenden“ Krieg war ihm bewusst. Die professionelle Lehre, die Heinrici wie generell der Militärberufsstand daraus für den „Krieg der Zukunft“ zog, war – da die Kriegsverhütung nicht dem Denken des Offiziers entsprach – das Programm, einen „totalen“ Abnutzungskrieg durch schnelle, kriegsentscheidende Offensiven möglichst ganz zu vermeiden und zugleich die gesamte Nation konsequent auf ihn vorzubereiten. Die |13|Erfahrungen von militärischer Überforderung und innerem Zusammenbruch ließen seit 1918/19 die Verheißungen einer militarisierten Kampf- und Volksgemeinschaft noch attraktiver erscheinen. Die Neigung der Militärelite zu einem „starken Staat“, der die nationale Einheit und Rüstung gewährleistete, führte schließlich zur Akzeptanz auch seiner totalitären Variante.

Umbruch 1933/34. Die Weimarer Republik wurde von aufstrebenden Berufsoffizieren wie Heinrici als Gegenteil eines „starken“ und „nationalen“ Staates wahrgenommen. Das hinderte sie nicht, in der „Wehrmacht der Republik“, der Reichswehr, zu dienen und sich durch die Bewährung als Truppenoffiziere, Taktiklehrer und „Führergehilfen“ (Generalstabsoffiziere) sowie vor allem im Reichswehrministerium in Berlin gute Voraussetzungen für die künftige Karriere in Hitlers Wehrmacht zu verschaffen. Heinrici verfolgte das Ende der Republik und die Etablierung der NS-Herrschaft mit einem politischen Interesse, das die stereotype Selbstentlastung ehemaliger Wehrmachtsgenerale, sie seien „unpolitisch“ gewesen, Lügen straft. Der „marxistisch-jüdischen“ Republik weinte er keine Träne nach und registrierte die Entmachtung ihrer Anhänger mit Genugtuung. Eine gemäßigte, konservative, vielleicht auch monarchische Spielart des autoritären Regimes wäre ihm lieber gewesen, doch erkannte er die NS-Diktatur sehr bald als gegeben an und richtete sich in ihr ein. Wie viele Selbstzeugnisse dieser Zeit7 handeln auch die Egodokumente Heinricis 1933/34 davon, sich im neuen politischen System selbst zu verorten, sich zum NS-Regime zu verhalten und die eigenen Überzeugungen, die eigene Biografie in den politischen Wandel einzufügen. Die anfängliche Skepsis gegenüber den neuen Machthabern und das Unbehagen über die Auswüchse ihrer Politik verschwanden nicht völlig, wichen aber zunehmend einer affirmativen – und vielleicht auch autosuggestiven – Betonung der in seinen Augen positiven Aspekte. Im „offenen Weltanschauungsfeld“8 des Nationalsozialismus war für Heinrici der „nationale Gedanke“ der wichtigste Anknüpfungspunkt. Darunter verstand der Offizier das Ziel einer geeinten, wehrhaften und machtbewussten Nation, im Innern und nach außen, eben das erwähnte Ideal von nationaler Gemeinschaft und militärischer Stärke. Dass er dem NS-Regime zutraute, dieses Ideal zu verwirklichen, und er somit eigene politisch-militärische Wünsche und biografische Erfahrungen in Politik und Ideologie des neues Staates einschreiben konnte, machte Heinrici bereits in der Umbruchsphase 1933/34 trotz aller Vorbehalte zu einem Befürworter von Hitlers Diktatur. Dazu trug bei, dass die performativen Veranstaltungen |14|des Regimes, die Massenkundgebungen, Aufmärsche, Parteitage, Empfänge und andere Inszenierungen, die geschickt die Verbindung von „alten“ und „neuen“ politisch Rechten demonstrierten, ihn stark beeindruckten.

Nationalsozialismus. Ob die Affinitäten und Teilidentitäten, die von Beginn an sein Verhältnis zum NS-Regime kennzeichneten, Heinrici zu einem Nationalsozialisten machten oder nicht, ist eine unwesentliche Frage. Ausschlaggebend war, dass er als traditioneller rechter Nationalist – als Offizier durfte er keiner Partei beitreten – einem politischen Spektrum angehörte, in dem die Übergänge zur radikalen Rechten fließend waren. Im politisch-ideologischen Kontinuum des „nationalen Lagers“ bestand Konsens, dass ein autoritärer Staat die „schwache“ liberale Demokratie beseitigen und Deutschland durch nationale Vergemeinschaftung, Exklusion aller „Fremdkörper“, Aufrüstung und Expansion wieder zur Großmacht machen solle9. Dass Nationalkonservative wie Heinrici die „Radaubrüder“ innerhalb der NS-Bewegung abstießen, dass ihnen die Repressionspolitik teilweise zu brutal, die Expansionspolitik manchmal zu riskant erschien, änderte in der Regel nichts an der grundsätzlichen Zustimmung und der Bereitschaft, am neuen Staat mitzuwirken und die Möglichkeiten zu nutzen, die er dem „deutschen Volk“ und einem persönlich bot. Auch in dieser Hinsicht sind die Selbstzeugnisse Heinricis höchst charakteristisch. Ein zentraler Bezugspunkt seiner Amalgamierung mit dem Nationalsozialismus und seiner Integration in den NS-Staat war Hitler, der ihn zugleich befremdete und faszinierte, der „Hitler“, von dem er sich distanzieren konnte, der „Führer“, den er bis zuletzt für seine Erfolge bewunderte. Das wohlkalkulierte Changieren zwischen Nähe und Distanz diente als probates Mittel, sich je nach Lage und Bedarf zu identifizieren oder abzugrenzen. Umso leichter war man seiner selbst gewiss, immer auf der politisch und moralisch „richtigen“ Seite zu stehen. Heinrici konnte in der „Rassenfrage“ und (als gläubiger Protestant, der eine mittlere Position zwischen den Deutschen Christen und der Bekennenden Kirche einnahm) in der Kirchenfrage das Vorgehen des Regimes missbilligen, er konnte im Frieden einzelne außenpolitische Manöver, im Krieg zunehmend die Fehler der Kriegführung und Besatzungspolitik kritisieren – und zugleich dem „Großen und Ganzen“ zustimmen. Er konnte aber auch angesichts der drohenden Niederlage – und erst recht nach dem Krieg – das Unbehagen und die Kritik im Einzelnen zur generellen Ablehnung des NS-Regimes umdeuten. Das Beispiel Heinricis zeigt, wie leicht es war, sich unter Selbstvergewisserung der eigenen Ambivalenz zunächst in die NS-Diktatur einzufügen |15|und dann wieder aus ihr herauszulösen – ohne sich jeweils den Konsequenzen der eigenen Mitwirkung an einer Gewaltherrschaft stellen zu müssen. Heinrici war ebenso sehr ein Nazi wie kein Nazi. Wesentlich war die Praxis seines Mitwirkens und entscheidend dafür nicht das, was ihn von „den“ Nationalsozialisten trennte, sondern das, was ihn mit ihnen verband.

Antisemitismus. Heinrici war Antisemit. So voreilig dieses Verdikt manchmal sein mag, so eindeutig sind die Belege in seinem Fall. Niederlage und Systemwechsel 1918/19, die Weimarer Republik, die angelsächsische Feindschaft im Zweiten Weltkrieg, all das war für ihn auch „jüdisch“. Die ersten antijüdischen Maßnahmen des NS-Regimes kommentierte Heinrici teils ablehnend, teils zustimmend. Gewalttätige Aktionen wie der März-Boykott 1933 und der November-Pogrom 1938 gingen ihm zu weit, doch eine gewisse Entrechtung und Ausgrenzung der deutschen Juden befürwortete er. Die polnischen „Ostjuden“ der Schtetl-Kultur waren ihm abstoßend und fremd, ihre Unterdrückung und Versklavung beschrieb er im Frühjahr 1941 ohne jedes Anzeichen von Mitgefühl. Heinrici vertrat die für die konservativen Eliten typischen Formen des Antisemitismus: einen religiös-kulturellen Antijudaismus, wie er im ostelbischen Protestantismus verbreitet war, einen politisch-ideologischen Antisemitismus, für den das linke politische Spektrum von Juden durchsetzt war und der im Feindbild des „jüdischen Bolschewismus“ seine schärfste Ausprägung fand, sowie einen dissimilatorisch-segregativen Antisemitismus, der eine „Zurückdrängung“ der assimilierten Juden in Deutschland forderte. Die eliminatorischen Ziele der NS-Rassenpolitik, die deutlich darüber hinausgingen, blieben ihm nicht verborgen. Die Rede Rosenbergs, die er im Januar 1939 in Detmold hörte, wies unmissverständlich in diese Richtung, und im Januar 1944 wurde er mit anderen Generalen in Posen von Himmler über den Holocaust informiert. Eine direkte Mitwirkung am Judenmord konnte Heinrici bisher nicht nachgewiesen werden10. Seine Kenntnis davon, was den Juden angetan wurde, führte im Frieden wenigstens sporadisch zu Äußerungen des Unbehagens und vorsichtiger Kritik, im Krieg nicht einmal mehr dazu, obwohl er seine Briefe und Tagebücher sonst zu kritischen Kommentaren nutzte. Die überraschende Tatsache, dass Heinrici mit einer „Halbjüdin“ verheiratet war11, steht dazu nur scheinbar im Widerspruch. |16|Der Vater Gertrude Heinricis, ein getaufter „jüdischer“ Unternehmer aus Libau, war früh verstorben, die Mutter in Königsberg „arisch“ wiederverheiratet und die Tochter im evangelischen Glauben erzogen. Die jüdische Herkunft der Frau wurde in den zahllosen persönlichen Dokumenten Heinricis, auch nach 1945, nicht thematisiert, also offenkundig ignoriert, verdrängt, verschwiegen12. Nachteile aus ihr entstanden weder dem General noch seiner „halbjüdischen“ Frau und seinen beiden „vierteljüdischen“ Kindern, von denen der Sohn als Offizier in der Wehrmacht diente. Bisher fehlt auch jeder Beleg dafür, dass der „Fall Heinrici“ vor Hitler und den Hütern der „Rassenreinheit“ verhandelt wurde. Offenbar wurde dieser „Makel“ auch von NS-Seite schlichtweg ignoriert. Er blieb sowohl für die Stellung als auch für die Einstellung Heinricis irrelevant. Seine antisemitische Grundhaltung ließ kaum mehr als Indifferenz gegenüber „dem Judentum“ zu. Wie für die meisten Deutschen galt auch für Heinrici: Das Schicksal der Juden war ihm trotz der Abstammung seiner Frau egal und spielte für die Bewertung des nationalsozialistischen Staates, dem er bis zuletzt die Treue hielt, zu keiner Zeit eine ausschlaggebende Rolle.

Umschwung 1942/43. Viel wichtiger als die Rassenpolitik oder die Kirchenfrage waren für Heinrici der militärische Verlauf und die strategische Gesamtlage des Krieges. Hier sind die wesentlichen Indikatoren der Nähe oder Distanz Heinricis zum Regime zu finden. Der General kommentierte in seinen Briefen und Tagebüchern nicht nur detailliert den engeren taktischen und operativen Aufgabenbereich seines Kommandos, sondern immer wieder auch die übergeordnete militärische und politische Entwicklung. Das große Interesse für alle Fronten gibt seinen Dokumenten einen zusätzlichen Wert. Das Stimmungsbarometer seiner Notizen zeigte die Skepsis bei Kriegsbeginn und nach dem Polenfeldzug ebenso an wie die Euphorie nach dem Sieg über Frankreich, die nervöse Hoffnung auf einen Sieg im Ostfeldzug 1941 ebenso wie die immer pessimistischere Einschätzung der Kriegsaussichten in den Jahren danach. Seine Einstellung zu Hitler und zum Nationalsozialismus erwies sich als opportunistisch: Jubel über den „Führer“ und seine Politik, solange die Erfolge überwogen, Kritik an der Staatsführung und ihrer |17|Kriegspolitik, sobald es militärisch bergab ging. Besonders evident war der Stimmungsumschwung im Herbst und Winter 1942/43. Zwar hatte Heinrici bereits ein Jahr zuvor während der Krise vor Moskau den Krieg fast verloren gegeben, dann aber erneut große Hoffnungen an den Sommerfeldzug 1942 geknüpft. Als auch diese Offensive nicht die Entscheidung im Krieg gegen die Sowjetunion brachte, sondern in Stalingrad mit einer katastrophalen Niederlage endete, war Heinrici desillusioniert und glaubte fortan nicht mehr an einen siegreichen Ausgang des Krieges – ausgenommen in den kurzen Momenten, als sich im Juli 1943 an der Ostfront und im Dezember 1944 während der Ardennenoffensive der Erfolg doch noch erzwingen zu lassen schien. Das bestätigt die große psychologische Wirkung von Stalingrad und der angelsächsischen Erfolge in Nordafrika. Auch wenn der Krieg für NS-Deutschland nach dem Scheitern des „Unternehmens Barbarossa“ realistisch nicht mehr zu gewinnen war, führte erst der Rückschlag von 1942/43 den meisten Akteuren und auch Heinrici vor Augen, wie kritisch die Gesamtlage wirklich war. Die Folge war ein inneres Abrücken von der nationalsozialistischen Kriegspolitik, auch in den besetzten Gebieten, sowie die rechtzeitige Einübung von Narrativen, die Hitler, seinen Parteigängern und einigen Sündenböcken in der Wehrmacht die alleinige Verantwortung für die gesamte negative Entwicklung zuschoben. Diese neue Akzentuierung von Distanz wurde aber, und das ist entscheidend, nicht handlungsleitend. Für den Soldaten Heinrici stand nie in Frage, dass der lange Todeskampf des NS-Unrechtsstaats eine nationale Pflicht sei, das Deutsche Reich zu verteidigen und vor der Vernichtung zu bewahren.

Ostkrieg. Nicht erst der rückhaltlose persönliche Kriegseinsatz bis zur totalen Niederlage belegt, dass Heinrici aus professioneller Leidenschaft und patriotischer Überzeugung Soldat war. Die meisten hier abgedruckten Dokumente handeln vom Krieg, genauer vom deutschen Krieg gegen die Sowjetunion. Die Beteiligung an diesem Krieg war das zentrale Ereignis seiner militärischen Laufbahn, vermutlich sogar seines Lebens überhaupt. Tatsächlich handelte es sich um ein Geschehen von fundamentaler Bedeutung, für den Zweiten Weltkrieg insgesamt und insbesondere auch für die Wehrmacht, ihre Generalselite und alle ihre Soldaten. Die deutsche Militärmacht büßte auf dem sowjetischen Kriegsschauplatz nicht nur ihre Schlagkraft ein, was kriegsentscheidend war, sondern verlor hier die Reste ihrer moralischen Integrität. Der Krieg im Osten hatte von vornherein das Doppelgesicht eines zugleich militärisch und politisch-ideologisch mit den äußersten Mitteln und Zielen geführten Kampfes, eines Neben- und Ineinanders von gewaltigen Schlachten und ungeheuren Verbrechen. Die Tragweite des Ostfeldzugs wird Heinrici zunächst nicht bewusst gewesen sein. Der passionierte Soldat brannte auf seinen Einsatz, nachdem er bisher zu seiner Enttäuschung fast ausschließlich an ruhigen Abschnitten der Westfront verwendet worden war. Als Kommandierender General eines Infanteriekorps gehörte er zur kleinen Elite der „oberen Truppenführer“ und wollte seinen Verband im Kampf führen. Die professionelle Aufgabe des Kommandeurs stand im Mittelpunkt seines Denkens und Handelns. |18|Heinrici erwies sich als harter und fähiger Befehlshaber, der sich ebenso viel abverlangte wie seinen Soldaten und der noch als Armeeoberbefehlshaber ständig den persönlichen Kontakt zur Kampftruppe und Front suchte. Damit entsprach er dem preußisch-deutschen (und auch Hitlers) Ideal eines hohen Truppenkommandeurs, der „von vorne“ führte und das Können des Generalstabsoffiziers mit der Kühnheit des Frontoffiziers verband. Seine Aufzeichnungen aus dem Ostkrieg legen davon ein beredtes Zeugnis ab, auch von der Empathie und Fürsorge für seine Soldaten, für die er sich verantwortlich fühlte. Die Briefe und Tagebücher dienten außerdem als Ventil der eigenen physischen und psychischen Belastung, die eindringlich thematisiert wird. Das mag teilweise larmoyant wirken, besaß aber eine wichtige kompensatorische Funktion, durfte doch der Offizier nach dem voluntaristischen Selbstverständnis seines Berufsstands nach außen keine Schwächen zeigen. Somit sind die Notizen Heinricis ein Kaleidoskop der immensen Anforderungen, die der Ostkrieg mit seinen extremen Kampflagen, Nachschubproblemen, Ortsverhältnissen und Wetterbedingungen an Offiziere und Mannschaften stellte. Der Vernichtungskrieg traf auch die Truppen des deutschen Aggressors, vor allem die Landser, die zum großen Teil zu jung waren, um die Verantwortung für einen verbrecherischen Staat und seinen Krieg zu tragen, dem sie nun zum Opfer fielen. Ein hoher General wie Heinrici war dagegen ganz anders Akteur und Täter. Er hatte den Weg in diesen Krieg unterstützt, war ein wichtiger Teil des Systems und musste sich nun in einem Kriegsinferno bewähren, das die Elite, der er angehörte, mitverursacht hatte. Militärisch bestand er diese Bewährungsprobe, indem er nicht nur auf seinem Posten „durchhielt“, sondern sich zunächst im Bewegungskrieg des „Unternehmens Barbarossa“, dann in vielen Abwehrschlachten gegen die Rote Armee als so fähiger Truppenführer erwies, dass Hitler auf ihn bis zuletzt nicht verzichten wollte und ihm 1945 sogar noch im letzten Kapitel des deutsch-sowjetischen Krieges eine Hauptrolle zudachte.

Fremde. Die große Empathie für die eigenen Soldaten, das eigene „Vaterland“ und die eigene Person stand im auffälligen Kontrast zur nüchternen, oft abfälligen, erst im weiteren Verlauf des Ostkriegs manchmal etwas verständigeren Beschreibung des Fremden. Die tief sitzenden rassistischen Ressentiments und antibolschewistischen Feindbilder führten auch bei Heinrici zu vorgeprägten Wahrnehmungen dessen, was man im „Ostraum“ ohnehin erwartet hatte und jetzt scheinbar bestätigt fand: eine dem deutschen „Kulturmenschen“ völlig fremde, triste und feindselige Landschaft, Kultur und Bevölkerung. Das Gefühl der totalen Fremdheit ließ auf diesem Kriegsschauplatz alles zum Problem werden, die Menschen und Tiere, die Orte und Häuser, die Wälder und Weiten, die Natur und das Wetter, die Ernährung und Hygiene. Die anschaulichen Reflexionen Heinricis über „Land und Leute“ belegen, dass er mit ethnografischer Neugier auf das Fremde blickte. Doch war dies der Blick des Kriegers und Eroberers, voreingenommen und misstrauisch. Der General fühlte sich in einen anderen Erdteil versetzt, der von den Deutschen nicht zu beherrschen und zu ordnen war. Die Größe |19|und Feindseligkeit des Landes und seiner Natur wurden in seinen Aufzeichnungen zunehmend zur Metapher für die Widerstandskraft des sowjetischen Gegners und die Überforderung der deutschen Truppen. Das Fremde wurde als so extrem empfunden, dass die Landschaften wie feindliche Wesen, die Menschen kaum mehr menschlich erschienen. Mit dieser Art der Wahrnehmung des Fremden ließ sich auch der Verlust aller gewohnten Maßstäbe rechtfertigen, der militärischen, politischen und ethischen. In der negativen Projektion Heinricis war nur wenig Platz für ein tieferes humanes (und christliches) Mitgefühl angesichts der menschlichen Leiden in den Regionen, die das deutsche Heer so widerrechtlich und brutal mit Krieg überzogen hatte.

Verbrechen. Die negativen Wahrnehmungen des Fremden trugen zu den extremen Deutungen des Kriegsgeschehens bei, die handlungsleitend wurden und den von deutscher Seite als rassenideologischen Vernichtungskrieg angelegten Ostfeldzug zusätzlich radikalisierten. Der Widerstand der Roten Armee wurde bereits in den ersten Wochen nach dem völkerrechtswidrigen deutschen Überfall von Heinrici als „hintertückisch“ und „verschlagen“ beschrieben. Das sollte die gnadenlose Kampfweise der eigenen Truppen als verständliche Reaktion auf die bolschewistische „Heimtücke“ begründen. Der „artfremde“ Kriegsschauplatz und der ideologische Todfeind schienen in diesem „Kampf um Sein oder Nichtsein“ alle kriegsrechtlichen Bindungen aufzuheben und jedes Mittel zu rechtfertigen. Dass Generale wie Heinrici sich bereits in der ersten Feldzugsphase widerspruchslos auf die von Hitler und seinen militärischen Beratern gesetzten Sonderregeln in einem Sonderkrieg einließen, war von richtungweisender Bedeutung für die Radikalisierung dieses Krieges. Er machte sich damit frühzeitig mitverantwortlich für die Praktiken des Vernichtungskrieges, der durch verbrecherische Befehle wie den „Kommissarbefehl“ und den „Kriegsgerichtsbarkeitserlass“ vorbereitet worden war. Heinrici registrierte genau, wie der Gegner „niedergemacht“, das Land „ausgesogen“, die (tatsächlichen oder vermeintlichen) Partisanen „vernichtet“ und vor seinen Augen aufgehängt wurden. Er gebrauchte Formulierungen wie „ohne Rücksicht“, „ohne Gnade“, „kein Pardon“, die im Widerspruch zur ständigen Betonung seines christlichen Glaubens standen und den Verfall oder die Stundung der eigenen Werte kennzeichneten. Die wachsende Achtung vor der Kampfkraft des Gegners und das aufkeimende Verständnis für die Bevölkerung in einem verwüsteten Land änderten nichts daran, dass sich auch in Heinricis Befehlsbereich Kriegsverbrechen gegen Rotarmisten, Kommissare, Kriegsgefangene, Partisanen und Zivilisten ereigneten. Seine Aufzeichnungen legen nahe, dass er sie im Krieg gegen das „widerliche Tier“ (1.8.1941) Bolschewismus als notwendig erachtete, besonders in den ersten Monaten, als die deutsche Kriegführung rücksichtslos und utilitaristisch alles auf die Karte eines schnellen Erfolgs setzte. Bezeichnend war, dass sich Heinrici nicht nur auf einen fremden Kontinent, sondern auch in eine andere Zeit versetzt fühlte: Die wiederholten Vergleiche mit dem Dreißigjährigen Krieg waren ebenfalls eine Scheinlegitimation des eigenen Verhaltens in einem Feldzug, der allen Bemühungen seit der |20|Haager Landkriegsordnung, den Krieg einzuhegen, Hohn sprach. Die spätere Kritik Heinricis an dieser Art von Kriegführung, etwa an den Exzessen der „verbrannten Erde“ im Herbst 1943, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch er als hoher Kommandeur zur totalen Entgrenzung des Ostkrieges beigetragen hatte.

Privat. Wie nicht anders zu erwarten, spielte in der Korrespondenz Heinricis mit der Familie, die in seinem Nachlass leider nur einseitig überliefert ist, die Privatsphäre eine sehr große Rolle. Besonders im Zweiten Weltkrieg, als der Soldat dem „normalen“ Alltag entzogen war, hatten die eigene Familie, das eigene Zuhause und der eigene Besitz eine wichtige Funktion als Bezugspunkt und Sinnkonstruktion. Die Briefe Heinricis schlugen eine Brücke zu seinem Privatleben in Deutschland und schufen zugleich einen mentalen Privatraum, in dem er offen über seine Gedanken und Gefühle schreiben konnte. Die ständige Thematisierung von Privatem wird in der vorliegenden Edition nur exemplarisch wiedergegeben. In ihrem Zentrum stand die Partnerschaft, die konflikthaft war, gerade weil sie nicht ganz der in NS-Deutschland üblichen Geschlechterordnung entsprach. Gertrude und Gotthard Heinrici lebten in Gütertrennung. Die Ehefrau konnte über Vermögen aus dem Libauer Besitz ihres Vaters sowie aus der Verpachtung der Königsberger Apotheke ihres Stiefvaters verfügen und ging teilweise ihre eigenen Wege. Kurz nach Kriegsbeginn zog sie von Münster in das Glottertal (Schwarzwald) und nahm ein Pharmaziestudium in Freiburg i. Br. auf. Ihre Selbstentfaltung wurde dadurch begünstigt, dass Mann und Sohn im Krieg waren und ihre noch schulpflichtige Tochter bei einer Gastfamilie untergebracht wurde. Heinrici hatte seine Probleme, diese relativ moderne Konstellation zu akzeptieren. Er versuchte über den Briefwechsel aus der Ferne zu steuern, vorzuschreiben, zu reglementieren. Repetitiv sind die harschen Vorwürfe, seine Frau kümmere sich zu wenig um ihre Kinder und den Besitz, führe ein verschwenderisches und planloses Leben. Trotz des nüchternen, manchmal verletzenden Umgangs mit seiner Frau ist aber unverkennbar, wie wichtig ihm der Austausch und die Verbindung mit „Trudel“ war. Die zweite Sorge galt den Kindern, besonders dem Sohn Hartmut, der als junger Offizier an verschiedenen Fronten kämpfte und zweimal schwer verwundet wurde. Das dritte Hauptaugenmerk richtete sich auf den Privatbesitz, den Heinrici unbedingt über den Krieg retten wollte. Seine Post ist durchzogen von Überlegungen zu Vermögens- und Finanzfragen, zur Sicherung von Sachwerten, zur Investition in neue Immobilien. Mit dem eigenen Besitz wollte er sich ein privates Zuhause bewahren, auch nach der Zerstörung der Wohnung in Münster im Oktober 1943. Der Wunsch nach Wahrung einer Privatsphäre als Schutzraum vor äußeren Gewalten, der mit der Dauer des Krieges stärker wurde, zeigte sich in den Briefen Heinricis nicht nur in der Sorge um Familie und Besitz, sondern auch in den immer häufigeren Beschwörungen einer verinnerlichten Religiosität.

Nachkrieg. Mit dem Kriegsende war auch Heinricis militärische Laufbahn beendet. Abgeschlossen war sie aber noch lange nicht. Bis zu seinem Tod im Jahr 1971 |21|beteiligte sich Heinrici, zunächst bis Mai 1948 als britischer Kriegsgefangener, dann als Privatmann und Pensionär in Westdeutschland, am „Kampf“ der ehemaligen Wehrmachtsgeneralität um ihre Rehabilitation und ihr Geschichtsbild13. Seine retrospektiven Aufzeichnungen und Briefwechsel, die der Rechtfertigung und Erinnerung seiner Tätigkeit im Zweiten Weltkrieg gewidmet sind, bilden den größten Teil seines Nachlasses14. Zweimal wurde er aus seinem britischen Kriegsgefangenenlager nach Nürnberg gebracht, um im Rahmen der alliierten Kriegsverbrecherprozesse vernommen zu werden. Er selbst wurde nicht vor Gericht gestellt. Heinrici arbeitete in den 1950er Jahren an den Case Studies ehemaliger Wehrmachtsoffiziere für die amerikanische Historical Division mit, die dem besiegten deutschen Generalstab die unverhoffte Gelegenheit boten, für den Sieger und die Nachwelt die eigene Geschichte nach persönlichem Gutdünken zu rekonstruieren15. Dem Ziel, die Deutungshoheit über die NS-Vergangenheit der Militärelite zu erlangen, dienten auch seine Interviews und Beratungstätigkeiten für mehrere Sachbuchprojekte, unter denen die geschickte Manipulation des Bestsellers von Cornelius Ryan über die Schlacht um Berlin 1945 besonders hervorzuheben ist. Der amerikanische Publizist war von Heinrici so beeindruckt, dass er ihn zum Helden seines Buches machte, zum Musterbeispiel eines hochbefähigten, auch moralisch hochstehenden deutschen Generals16. Die Argumentation all seiner Äußerungen nach dem Krieg folgte dem großen dichotomischen Entlastungsnarrativ der Generalität: hier die hochprofessionelle, unpolitische und anständige Militärelite, dort der militärische Dilettant Hitler, der mit Hilfe seiner Schergen alle Niederlagen und Verbrechen verantwortete. Diese Geschichtsklitterung konnte sich auf eigene Vorbehalte gegenüber dem NS-Regime berufen, die immer wieder und besonders seit 1942/43 tatsächlich vorhanden waren, aber nicht annähernd den Grad der Distanz erreichten, der nach dem Krieg behauptet wurde. Dagegen wurde die eigene Zustimmung, Beteiligung und Verantwortung in der NS-Diktatur und ihrem Krieg ohne jegliches Anzeichen von Selbstkritik bagatellisiert oder verleugnet. Auch in dieser Hinsicht war Gotthard Heinrici ein ganz normaler Wehrmachtsgeneral.