Читать книгу Mehr Kopf als Tuch - Группа авторов - Страница 6

Vorwort

Оглавление„A Sakkal ah?“, fragt sie ihn im breiten Wiener Dialekt an der Kasse. Die Frage richtet sich an den Kunden, einen jungen Lehrer einer Wiener Schule. Er ist dabei, sich eine Jause zur Mittagspause zu kaufen. Als er die Frage hört, blickt er verwirrt von seiner Geldtasche auf, überlegt kurz, um dann ein Lächeln aufzusetzen. Er stimmt einen leichten Sing-Sang-Ton an: „Asakkallah, asakallah!“ und wippt dabei mit Kopf und Oberkörper vor und zurück. Ein bisschen nach Bollywood mutet das an. Die Dame an der Kasse ist nun jene mit dem verwirrten Blick, kassiert schließlich und verabschiedet ihn höflich, um sich kopfschüttelnd dem nächsten Kunden zuzuwenden. Der Lehrer packt seine Siebensachen und freut sich insgeheim, dass er auf die ‚muslimische Grußformel‘ kulturell sensibel reagiert hat. Erst als er den Supermarkt verlässt, dämmert ihm, dass es sich bei „A Sakkal ah?“ weder um eine arabische Verabschiedung noch um eine muslimische Grußformel handelt, sondern schlichtweg um die Frage, ob er denn ein Sackerl (dt.: Tüte) für die eingekauften Lebensmittel benötige. Eine durchaus gewöhnliche Frage, der aber eine neue Bedeutung beigemessen wird, da die Kassiererin ein Tuch auf dem Kopf trägt und somit als Muslimin erkennbar ist.

Diese kurze Sequenz, die sich übrigens tatsächlich so zugetragen hat, ist wohl sehr kennzeichnend für die gegenwärtige Situation vieler Musliminnen in Europa. Nämlich, dass scheinbar noch ein langer Weg vor uns liegt, bis Musliminnen als selbstverständlicher, hier lebender, arbeitender, studierender, partizipierender, ja und auch feministischer Teil der Bevölkerung erachtet werden. Der junge Mann aus der Erzählung ist sichtbar irritiert aufgrund des Tuches. Er versucht, kulturell sensibel zu reagieren. Hätte sich das jedoch genauso zugetragen, wenn die Kassiererin kein Tuch getragen hätte?

Vielfältige Geschichten und Lebensrealitäten der Musliminnen sind nicht für alle zugänglich, beziehungsweise nur bedingt angekommen in der hiesigen Gesellschaft. Stattdessen kursiert ein verzerrtes Fremdbild über sie, das oftmals mit dem Selbstbild muslimischer Frauen wenig zu tun hat. Denn obwohl Musliminnen in verschiedenen Berufen und gesellschaftlichen Bereichen anzutreffen sind, wie zum Beispiel als Schülerinnen, Studentinnen, Mütter, Arbeitslose oder Angestellte, Künstlerinnen, Konsumentinnen, Mehrfachbelastete, Gläubige, Zweifelnde, Optimistinnen, Lehrerinnen oder anderes (und somit in der Mitte), werden sie in der Wahrnehmung am Rande der Gesellschaft verortet.

Nach wie vor dominieren Klischees über sie sehr stark in den Köpfen der Menschen: Musliminnen als einen Teil der Bevölkerung wahrzunehmen gilt noch immer nicht als Selbstverständlichkeit. Statt der Vielfalt der Geschichten ist es eine monotone, sich ständig wiederholende Geschichte, nämlich die der unterdrückten, unmündigen, ungebildeten sowie abhängigen, nicht zu vergessen stets kopftuchtragenden Muslimin. Die Schriftstellerin und Feministin Chimamanda Ngozi Adichie formuliert das sich daraus ergebende Dilemma folgendermaßen: „Die einzige Geschichte formt Klischees. Und das Problem mit Klischees ist nicht, dass sie unwahr sind, sondern dass sie unvollständig sind. Sie machen eine Geschichte zur einzigen Geschichte.“

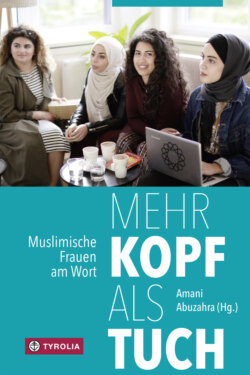

Genau hier setzt dieses Buch an. Es will den Blick der LeserInnen für den Pluralismus der Lebenswelten muslimischer Frauen sensibilisieren. Es soll die Möglichkeit bieten, sich auf Neues einzulassen, einen neuen Standpunkt einzunehmen und vor allem von Themen zu lesen, die den Frauen ein Anliegen sind und ihnen am Herzen liegen.

Es wird mit diesem Buch ein Zugang geboten, der in dem gegenwärtigen medialen und politischen Diskurs wenig berücksichtigt wird: ihre eigene Geschichte zu erzählen und somit neue Narrative zu schaffen. Denn es sind in der Tat herausfordernde Zeiten, in denen wir leben. Wenn von politischer Seite die Kleidungspraxis der muslimischen Frau (Kopftuch-/Burka-/Burkiniverbote) zu einem Diskussionsthema wird, dann ist dies eine zusätzliche Erschwernis. Denn dieser Diskurs empowert muslimische Frauen nicht, sondern entmündigt sie vielmehr. Musliminnen brauchen keine FürsprecherInnen, die ihre selbstbestimmte Lebenspraxis als Zwang deuten, egal ob mit oder ohne Tuch.

Dagegen anschreiben, aber auch für eigene Standpunkte und Inhalte eintreten, den durchaus notwendigen kritischen innermuslimischen Diskurs anstoßen: All dies braucht Raum. Raum in den Büchern, Köpfen und Herzen. Für eine neue Generation, angeleitet von Frauen.

| Wien, im Juli 2017 | Amani Abuzahra |