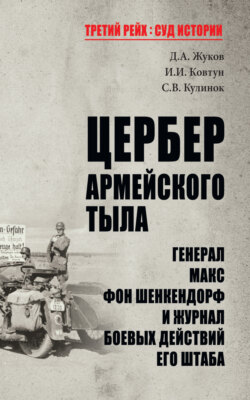

Читать книгу Цербер армейского тыла. Генерал Макс фон Шенкендорф и журнал боевых действий его штаба - И. И. Ковтун, Группа авторов - Страница 3

«Мой район должен быть умиротворен и совершенно очищен»[1]

I. Генерал Макс фон Шенкендорф и охранные войска группы армий «Центр»

ОглавлениеВоенно-политическое руководство Германии с самого начала рассматривало войну против Советского Союза в качестве битвы двух диаметрально противоположных мировоззрений. В своих программных речах, произнесенных перед высокопоставленными деятелями нацистской партии и военачальниками, Гитлер достаточно ясно обозначил цели предстоящего похода. Среди них – завоевание обширных территорий для колонизации, ликвидация «еврейского большевизма», сокращение местного населения и удаление оставшейся его части из экономически выгодных областей, эксплуатация природных ресурсов в соответствии с политическими интересами Рейха[14].

Значительная роль в осуществлении этих замыслов отводилась вооруженным силам. Высшие военные органы – Верховное командование вермахта (ОКВ) и Главное командование сухопутных войск (ОКХ) – еще до начала вторжения в СССР издали ряд основополагающих директив, сориентированных на ведение расово-террористической войны. В частности, 13 мая 1941 г. вышел приказ начальника ОКВ генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля[15] о военной подсудности на оккупированных советских территориях. В этом распоряжении все преступления «враждебных гражданских лиц» (под которыми подразумевались коммунисты, партизаны и евреи) изымались из юрисдикции военных и военно-полевых судов. Приказ предписывал войскам применять массовые карательные меры в отношении населенных пунктов, в которых воинские части и подразделения подверглись нападению[16]. 23 июля 1941 г. вышло дополнение к этому приказу, где в том числе говорилось, что любое сопротивление будет пресечено не только юридическим наказанием, но и «когда оккупационные власти посеют такой ужас, который лишь один способен отбить у населения какое-либо желание к любому неповиновению»[17].

19 мая было издано специальное распоряжение Кейтеля № 1 («Директива о действиях войск в России»). В нем выдвигалось требование о принятии строгих и решительных мер против большевистских агитаторов, партизан, саботажников и евреев, а также высказывалась необходимость «тотального подавления любого активного или пассивного сопротивления»[18].

Распоряжение от 6 июня 1941 г., известное как «приказ о комиссарах», и дополнение к нему от 8 июня требовали от войск немедленного уничтожения политических комиссаров всех рангов, в случае если они будут захвачены в бою или окажут сопротивление. Их уничтожение было значимым компонентом ликвидации важной части советской элиты[19]. «Приказ о комиссарах» также приравнивал советских политруков к партизанам. От комиссаров следовало ожидать полного ненависти и жестокого обращения к военнопленным. Поэтому брать их в плен было нельзя, а следовало «устранять» по приказу офицера вне зоны непосредственных боевых действий[20].

При подготовке нападения на Советский Союз высшее военное командование достигло согласия с органами рейхсфюрера СС в вопросах, касавшихся использования в тылу сухопутных войск формирований «Черного ордена», предназначенных, как было отмечено в «Инструкции об особых областях к директиве № 21» от 13 марта 1941 г., для выполнения «специального задания»[21]. Решительных возражений по поводу того, чем будут заниматься подчиненные Гиммлера, со стороны военных не последовало, хотя они знали, какие, например, акции умиротворения проводили в Польше оперативные команды полиции безопасности и СД, батальоны полиции порядка и полки из состава частей СС «Мертвая голова»[22]. Теперь же речь шла о мероприятиях гораздо больших масштабов, в прифронтовой полосе и в районах, где предусматривалось гражданское управление рейхскомиссаров.

Цели и задачи операции «Барбаросса», а также неконвенциональные методы, которые немцы собирались использовать, чтобы реализовать свои планы на Востоке, были тесно взаимосвязаны с концепцией молниеносной войны. Эта концепция меньше всего учитывала возможность возникновения массового партизанского движения. Германский Генеральный штаб считал повстанческие действия тактической аномалией, а выступление добровольцев из толпы – бандитизмом, поэтому советских партизан следовало устранять без особых промедлений[23].

Нельзя сказать, что подобные взгляды представляли собой инновацию, то, с чем немецкая армия прежде не имела дела. При вторжении в Чехословакию и во время оккупации Польши возникали случаи, когда войска сталкивались с партизанами. Практика конфискации оружия, введения комендантского часа, запретов на собрания была знакома и считалась вполне традиционной. Действительно новым было другое: понятие «партизан» в содержательном плане получило весьма широкое толкование и выводилось из расового мировоззрения нацизма, которое, наряду с преступными приказами для вермахта, определило криминальную модель поведения германских военнослужащих и существенно увеличило круг потенциальных жертв блицкрига[24].

ОКХ также занималось созданием аппарата для обеспечения безопасности в занятых областях СССР. На территории, подконтрольной военной администрации, должны были действовать полевые и местные комендатуры, группы тайной полевой полиции (ГФП), подразделения полевой жандармерии, охранные батальоны, бригады и дивизии. Помимо этого, по договоренности с Гиммлером, планировалось использовать моторизованные полицейские полки, отдельные части и соединения, подчиненные высшим фюрерам СС и полиции[25].

По мере продвижения линии фронта военным следовало передавать захваченные районы под юрисдикцию гражданских властей. В переходный период органы военного управления предполагалось постепенно упразднить. Командующих войсками, чьи формирования еще могли находиться в гражданской зоне оккупации, приказано было оставлять при рейхскомиссарах в качестве представителей ОКВ для решения военных, политических и экономических вопросов[26].

Учитывая, что в СССР в 1930-е гг. велась планомерная подготовка к партизанской войне, Главное командование сухопутных войск приняло решение о создании охранных дивизий, которые должны были стать главной опорой служебных инстанций вермахта в захваченных областях. 3 марта 1941 г. командующий армией резерва генерал-полковник Фридрих Фромм[27] подписал приказ, узаконивший существование этих соединений в вооруженных силах. На основании данного приказа было сформировано 9 охранных дивизий[28].

Появление значительных сил безопасности поставило перед германским командованием вопрос о порядке подчинения охранных войск. В целях регламентации их деятельности было решено свести охранные дивизии в специальные объединения и выделить каждой группе армий по тыловому корпусу (101-й – группа армий «Север», 102-й – «Центр» и 103-й – «Юг») [29].

Ничего похожего ранее в немецкой армии не было, так как вопросы охраны и обороны тыла отчасти лежали на самих тыловых службах и транспортных учреждениях, личный состав которых обязан был быть боеспособным, знать тактику, владеть в совершенстве оружием[30]. Теперь эти задачи ложились на охранные войска. Для управления ими, в соответствии с «Особыми указаниями по обеспечению» от 3 апреля 1941 г., вводились должности начальников тыловых районов[31].

С утверждением полномочий начальников тыловых районов произошло деление оккупированной территории на три зоны ответственности, подконтрольные военным органам: 1) район боевых действий, где исполнительная власть была сосредоточена в руках командиров дивизий и корпусов и подчиненных им войск; 2) тыловой район армии, находившийся примерно в 20–50 км от зоны боевых действий, где власть принадлежала специально назначенным в каждой армии комендантам; 3) тыловой район группы армий, включавший самую большую часть захваченной территории, где обычно были развернуты основные силы охранных войск[32].

Границы тыловых районов групп армий простирались до областей, находившихся под административным управлением рейха, до имперских комиссариатов «Остланд» и «Украина». Тыловые районы групп армий находились под командованием генералов, которые непосредственно подчинялись главнокомандующим группами армий. Задачи эти командиров можно сформулировать следующим образом: 1) управление оккупированными районами; 2) поддержание порядка и безопасности; 3) ответственность за сохранность железных дорог и главных линий снабжения фронта, а также всех пунктов обеспечения войск, находящихся на фронте[33].

На должности командующих охранными войсками назначались в основном возрастные генералы, получившие боевой опыт в кайзеровской армии, на полях сражений Первой мировой войны. У большинства из них еще хватало амбиций, но уровень профессиональной подготовки оставлял желать лучшего[34]. Из числа старых военачальников, наделенных правом командовать дивизиями по охране тыла, лишь некоторые обладали необходимыми качествами. Одним из них был генерал Шенкендорф.

Здесь мы должны сделать небольшое отступление, чтобы рассказать о человеке, сыгравшем ведущую роль в развитии и применении охранных войск вермахта.

Макс Генрих Мориц Альберт фон Шенкендорф родился 24 февраля 1875 г. в Пренцлау и был старшим среди трех братьев. Его имя было дано ему в честь знаменитого пращура – поэта-романтика и пламенного патриота прусского королевства эпохи наполеоновских войн[35]. Дворянский род Шенкендорфов вел свое начало с XIII века. Из него вышло немало чиновников и военных. В 1938 г. Шенкендорф, работая над семейной историей, заметил: «Помещик, офицер и чиновник – вот те профессии, которыми семья помогала строить прусское государство… Жертвенность, усердие, верность долгу и любовь к Отечеству являлись отличительными чертами, которые мы обрели благодаря нашим предшественникам»[36].

Следуя по стопам отца, полковника Альберта фон Шенкендорфа, ветерана войн за объединение Германии, Макс поступил в престижный кадетский корпус и в 1894 г. получил звание лейтенанта, начав службу в 47-м Познанском пехотном полку. В 1903–1906 гг. он успешно прошел обучение в Прусской военной академии в Берлине. В сентябре 1908 г. ему присвоили чин капитана и перевели в 39-ю пехотную бригаду в Ганновере, а в декабре 1911 г. назначили командиром 10-й роты 64-го пехотного полка, что было для Шенкендорфа особенной честью, так как во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг. этим подразделением командовал его родитель[37].

С началом Первой мировой войны, в августе 1914 г., 64-й полк находился в составе 6-й пехотной дивизии (III армейский корпус), которая вела наступление в Бельгии. Здесь Шенкендорф приобрел первый опыт борьбы с «потенциальными партизанами». Подразделения 64-го полка, останавливаясь на ночлег, обычно брали в заложники местных жителей, в том числе священников, и расстреливали их, если замечали у населения хоть малейшую склонность к неповиновению. Уже тогда Шенкендорф оправдывал действия своих подчиненных «логикой возмездия» и пришел к выводу о необходимости масштабной эвакуации гражданских лиц из района прифронтовой полосы[38].

Осенью 1914 г. германское наступление остановилось на севере Франции, а затем войска отступили к линии Эна, где перешли к позиционной обороне. Шенкендорф принимал участие в ожесточенных боях под Вайи и временно исполнял обязанности командира батальона. В декабре его истощенную роту вывели с фронта. Сильное нервное напряжение и смерть отца негативно отразились на его здоровье. Капитан попал в госпиталь, где оставался до середины февраля 1915 г., пытаясь излечиться от тяжелых приступов мигрени. После выздоровления он хотел вернуться на фронт, но вместо этого его оставили в тылу и назначили начальником сборного пункта для новобранцев III армейского корпуса[39].

В то время Шенкендорф испытывал к штабам и тыловой службе отвращение. Но, как вскоре выяснилось, он оказался именно тем человеком, который, как никто другой, подходил для такой работы. За короткий срок им было организовано несколько курсов по боевой подготовке. Занятия носили по большей части практический характер, когда на полигоне, с использованием артиллерии и учебных оборонительных сооружений, траншей и рвов, оттачивались навыки, необходимые пехотинцам.

Модель Шенкендорфа, благодаря своей приближенности к реальным условиям боя, превзошла все то, что прежде применялось на имперских маневрах, и привлекла к себе внимание вышестоящего командования. Офицера быстро повысили в звании до майора и возложили на него всю работу с новобранцами в III армейском корпусе, с которой он блестяще справился. Талантливый инструктор по боевой подготовке и тактике достиг еще больших высот: генерал от инфантерии Эрих Людендорф[40] поручил ему написать новый боевой устав сухопутных войск рейха в соответствии с современными методами ведения войны.

В первой половине 1917 г. Шенкендорфа поставили руководить курсами германского верховного главнокомандования по подготовке командного состава ротного звена, затем курсами по переподготовке немецких восточных дивизий, за что он получил личную благодарность от генерал-фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга[41]. Шенкендорфа назначили командиром 3-го егерского батальона, на базе которого была развернута «учебно-тренировочная часть», где отрабатывались новейшие приемы боевых действий и проводились курсы для младшего и старшего офицерских составов. За несколько месяцев их посетило почти 1000 командиров рот и батальонов[42].

Шенкендорфа тем временем утвердили на должности командира полка особого назначения, подчиненного непосредственно верховному главнокомандованию. На занятиях постоянно присутствовали представители Генерального штаба и командования сухопутных войск. Однако самой большой наградой для Шенкендорфа, ярого монархиста, лютеранина и поклонника прусских военных традиций, стало то, что 10 августа 1918 г. полковые учения посетил император Вильгельм II. Командир полка не отходил от кайзера ни на шаг и удостоился чести присутствовать на завтраке высочайшей особы[43].

Следует отметить, что во время Первой мировой войны Шенкендорф занимался не только боевой подготовкой войск, но и несколько раз возвращался на фронт, где принимал участие в боях (в частности, под Верденом и за Шампань). В ходе войны его неоднократно переводили на разные театры военных действий. Везде, где ему приходилось бывать, он изучал страну и особенности жизни, а результаты своих наблюдений записывал в дневник. Франция, например, вызывала у него смешанные чувства: с одной стороны, его восхищала эстетическая обстановка сельского населения и гостеприимство, а с другой – выводило из себя постоянное отсутствие порядка. Осенью 1915 г. III армейский корпус перебросили на Балканы. Шенкендорф исполнял обязанности военного советника и офицера связи с 57-й австрийской пехотной дивизией. Впечатления о Сербии и ее славянских жителях остались у будущего генерала неприятные: «Сербия – забытая Богом страна, богатая страна, но ее бескультурье не поддается описанию. Само население крайне необразованное и грязное, как и его дома, которые вряд ли можно назвать человеческими жилищами»[44]. Точно такие же мысли посетили Шенкендорфа в Румынии, куда его откомандировали летом 1917 г. после окончания курсов офицеров Генштаба. Румын он на дух не переносил, называл «нечистой расой» и буквально ужасался их «нечистоплотностью»[45].

Первая мировая война завершилась крахом Германской империи. Шенкендорф очень болезненно переживал это событие и впал в депрессивное состояние. Основные опоры его жизни – император и армия – исчезли в небытии. Парламентскую демократию он ненавидел и разделял известное мнение, что военных предали, нанеся им подлый удар в спину.

Несколько месяцев Шенкендорф и его семья влачили жалкое существование, пока о нем не вспомнил бывший начальник штаба III армейского корпуса генерал-майор Ганс фон Сект[46], назначенный в июле 1919 г. главой Войскового управления (под этим наименованием фактически скрывался Генеральный штаб, запрещенный Версальским мирным договором). Шенкендорф, как квалифицированный специалист, был принят в 100-тысячные вооруженные силы. В период 1920–1923 гг. он командовал II батальоном 9-го пехотного полка в Потсдаме, где ему присвоили звание подполковника. В 1924 г. офицера перевели в Гёрлиц и назначили командиром 8-го пехотного полка[47]. Шенкендорф, произведенный к тому времени в полковники, вернулся к привычному для себя делу – боевой подготовке. У подчиненных он пользовался большим авторитетом. Его характеризовали как строгого, но заботливого командира.

В 1928 г. Шенкендорф обобщил свой опыт Первой мировой войны и послевоенной службы в 250-страничной книге под названием «Служба в действующей армии. Наставление для офицера». Наряду с изложением принципов подготовки войск в условиях фронта, одна из глав сочинения касалась вопросов «малой войны». Шенкендорф, обладая прекрасными знаниями и аналитическим умом, разработал сценарий действий рейхсвера на случай столкновения с превосходящими силами противника, делая акцент на методах партизанской борьбы. Значительно меньше тогда его интересовали приемы подавления повстанцев, хотя данная тема тоже не ушла от внимания писателя[48].

В начале октября 1928 г. Макс фон Шенкендорф был произведен в генерал-майоры и через три месяца занял должность командира VI общевойскового соединения в Ганновере. Он оставался на этой секретной должности в течение года, прежде чем получил звание генерал-лейтенанта и покинул рейхсвер 28 февраля 1930 г.[49]

Выйдя на пенсию, Шенкендорф вновь оказался без работы. В стране бушевал острый экономический кризис, больно ударивший по всем слоям населения. Используя обширную сеть контактов, отставной генерал возглавил в Ганновере организацию по подготовке молодежи к службе в вооруженных силах. С осени 1933 г. он руководил региональным отделением «Народного союза немецких военных захоронений», отвечал за порядок на военных кладбищах и организацию поездок по местам боевой славы Первой мировой войны. В 1936 г. он встал во главе ганноверского филиала «Союза немецких солдат», который занимался спортивной и боевой подготовкой граждан, отслуживших в вермахте[50].

Шенкендорф позитивно воспринял приход Гитлера к власти. Он и его жена Лена Софи, урожденная фон Лангендорф[51], 1 мая 1933 г. вступили в НСДАП. Вся дальнейшая общественно-патриотическая и мемориальная работа ветерана Первой мировой войны строилась в соответствии с установками нацистской партии. Бывший генерал восторженно отзывался о фюрере и видел в нем подлинного освободителя Германии[52].

Незадолго до нападения на Польшу Макса фон Шенкендорфа восстановили в армии. 28 августа 1939 г. он принял под командование 12-е управление пограничной охраны в Верхней Силезии. После быстрой победы 64-летний генерал-лейтенант остался в составе оккупационной администрации. В октябре 1939 г. его назначили военным комендантом Познани. На этой должности Шенкендорф наблюдал за действиями кавалерийских частей СС и уже тогда отмечал исключительно положительное отношение к тому, как они решали задачи по обеспечению безопасности, часто сводившиеся к экзекуциям[53].

Вермахт в Польше также занимался умиротворением захваченных территорий. К моменту польской капитуляции в начале октября 1939 г. немецкие войска казнили более 16 000 мирных жителей. Генерал Шенкендорф использовал такие же меры. Им был издан приказ о расстреле десяти заложников за каждого убитого военнослужащего[54].

В сентябре 1940 г. Шенкендорфа перевели на должность командующего XXXV корпуса, а в декабре присвоили звание генерала от инфантерии. Спустя три месяца, в марте 1941 г., его назначили на должность командующего 102-м тыловым районом. Теперь перед ним поставили задачу подготовить охранные войска для действий в оперативном тылу группы армий «Центр»[55].

Основная часть охранных соединений, подчиненных Шенкендорфу, набирались за счет ландвера – военнообязанных 2-й очереди запаса (35–45 лет), хотя в некоторых случаях набор также осуществлялся из ландштурма – военнообязанных 3-й очереди запаса (старше 45 лет). Чаще всего это были преподаватели учебных заведений, экономисты, управляющие имений и фабрик, бургомистры и налоговые инспекторы. Разумеется, уровень боевой подготовки личного состава оставлял желать лучшего. Жалобы, поступившие из войск в ОКХ, неоднократно это подтверждали[56].

Желая изменить неблагоприятную ситуацию, Главное командование сухопутных войск в марте 1941 г. выпустило несколько директив, потребовав заострить внимание на полном обеспечении военнослужащих оружием, и самое главное – повысить качество боевой подготовки, для чего в апреле 1941 г. были введены новые учебные планы. Генерал Шенкендорф отдал приказ о воспитании солдат и офицеров в «наступательном беспощадном духе». Он запретил сводить учебный процесс к несложным тренировочным упражнениям. Эти меры возымели свое действие: когда в мае 1941 г. начальник Генерального штаба генерал-полковник Франц Гальдер[57] посетил занятия офицеров охранных дивизий, он положительно оценил их выучку[58].

Обучение рядовых и унтер-офицеров проводилось в ускоренном темпе. Учебные планы включали упражнения в болотистой местности, по прочесыванию лесных массивов, занятия по огневой и тактической подготовке. Практически отрабатывались вопросы организации взаимодействия между воинскими частями и органами военного управления. Так, 403-я охранная дивизия участвовала в командно-штабных учениях с привлечением личного состава полевых комендатур, в ходе которых выполнялись задачи по защите транспортных коммуникаций[59].

К середине 1940 г. вермахт, как институт, был в значительной степени интегрирован в национал-социалистическую систему правления.[60] При непосредственном участии ОКХ для войск были разработаны «Инструкции по мировоззренческому воспитанию», послужившие основой для политических занятий[61]. Те же самые установки использовались в охранных частях. Вчерашние учителя, рабочие и мелкие служащие, надевшие военную форму, были в пропагандистском плане подготовлены к «крестовому походу» на Восток. К началу войны против Советского Союза большинство из них глубоко впитали базовые элементы нацистской идеологии, начиная от преклонения перед фюрером и заканчивая верой в существование еврейской опасности[62].

Генерал Шенкендорф, следивший за моральным состоянием своих подчиненных, принадлежал к числу антисемитов и расистов, разделявших основные мифы нацистской пропаганды. Комбинация из таких терминов, как «азиатский», «еврейский» и «большевистский» представляла для него, как замечает историк Й. Хасенклефер, «диффузный шифр предполагаемой угрозы»[63]. Хотя война позже несколько скорректировала действия генерала в отношении русских и белорусов (которых он называл «примитивными людьми»), в целом он остался на позициях колониализма, хорошо спрятанного за благодушными пропагандистскими конструкциями. Что касается евреев, то их длительное пребывание в оперативной зоне не планировалось[64].

В марте 1941 г. был сформирован штаб командующего 102-м тыловым корпусом, куда вошли:

начальник штаба – полковник Фридрих Вильгельм Рюбезамен (находился на должности до января 1942 г., затем его сменил полковник Фрайхер Рюдт фон Колленберг, с 18 апреля 1942 г. обязанности начальника штаба исполнял подполковник Бём, с октября 1942 г. – полковник Рудольф Хильшер);

начальник оперативного отдела (Ia) – майор Курт фон Краевель (находился на должности до марта 1943 г.);

начальник отдела разведки и контрразведки (Ic) – капитан, доктор Вайс (примерно с осени 1941 г. – майор Владимир Шубут);

квартирмейстер – майор, доктор Хофман;

начальник VII отдела (военная администрация) – штандартенфюрер СС Ганс Тесмер (кадровый сотрудник гестапо, работавший в 1938–1940 гг. в РСХА), заместитель – унтерштурмюрер СС Гюнтер-Эрнст Краац;

представитель тайной полевой полиции (ГФП) – фельдполицайдиректор (звание соответствовало майору вермахта) Хартль[65].

В апреле 1941 г. силы безопасности 102-го тылового района – 221, 286 и 403-я охранные дивизии – дислоцировались в VIII военном округе (Бреслау)[66]. Охранные соединения имели в основном следующую структуру:

I. Штаб соединения (рота связи, полевая комендатура).

II. Ударная группа (Eingreifgruppe):

Пехотный полк (штаб части, взвод связи, саперный взвод, самокатный взвод);

3 батальона, в каждом по 3 стрелковые роты (в каждом подразделении по 12 ручных пулеметов, 3 легких миномета, 150 самокатов).

Огневая поддержка полка:

пулеметная рота (12 крупнокалиберных пулеметов, 6 средних минометов);

противотанковая рота (12 противотанковых орудий);

рота пехотных орудий (6 легких пехотных орудий);

артиллерийский дивизион (3 батареи легких полевых гаубиц).

III. Силы безопасности и порядка (Sicherungs- und Ordnungskräfte):

Полк ландвера (Landesschützen-Regiment):

3—4 батальона по 4 роты в каждом. Численность рот и батальонов была меньше, чем в ударной группе, вооружение в основном трофейное – чешское или французское;

танковые, полицейские, саперные, строительные подразделения и части, полевая жандармерия придавались в случаях, когда соединение принимало участие в боевых действиях на фронте или в операциях по борьбе с партизанами.

IV. Подразделения обеспечения (Versorgungstruppen):

продовольственная служба (хлебопекарная рота, скотобойная моторизованная рота), санитарная служба (санитарно-транспортный взвод и санитарная моторизованная рота), служба полевой почты (отдельное моторизованное подразделение).

V. Служба снабжения (Nachschubdienst):

рота снабжения, 2 моторизованных транспортных подразделения и 2 транспортных подразделения на конной тяге[67].

Следует отметить, что ударные группы охранных дивизий формировались на базе пехотных полков, чей личный состав имел опыт боевых действий в польской и французской кампаниях[68]. Например, 350-й и 354-й пехотные полки 221-й и 286-й охранных дивизий считались самыми боеспособными частями корпуса Шенкендорфа[69]. Ударные группы могли иметь разный состав, но, как правило, включали себя несколько подразделений с тяжелым пехотным вооружением и один артиллерийский дивизион[70].

Командирам охранных дивизий подчинялись полевые (60–80 человек) и местные комендатуры I (30–40 человек) и II разрядов (15–20 человек). Как эффективно использовать эти органы, показали события, связанные с установлением оккупационного режима в Польше. Военные комендатуры располагались вблизи главных шоссейных дорог. Размещались они поочередно, образуя систему по типу «жемчужной нити». Во время наступления происходила смена одних комендантских органов другими, а личный состав следовал дальше за действующей армией. При охранных дивизиях первоначально планировалось создавать по 2–3 полевые комендатуры, по 6—10 местных комендатур и по 2–3 пересыльных лагеря для военнопленных[71].

Командованию охранных соединений, кроме того, подчинялись группы тайной полевой полиции (ГФП). Порядок их применения в армейском тылу был определен в приказе начальника Генерального штаба сухопутных войск от 30 апреля 1941 г. Каждая группа ГФП включала от 60 до 100 сотрудников и должна была вести борьбу не только с разведкой и пропагандой противника, но и заниматься ликвидацией евреев, коммунистов, подпольщиков и партизан[72].

Начальнику 102-го тылового корпуса также подчинялись формирования «Черного ордена». Эти силы замыкались на высшего фюрера СС и полиции в Центральной России, группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Эриха фон дем Баха[73]. Его обязанности и задачи были подробно изложены в приказе рейхсфюрера СС от 21 мая 1941 г. Среди них – постоянное взаимодействие с начальником тылового района группы армий, применение полиции и войск СС для поддержания порядка и безопасности, выполнение специальных поручений шефа СС, которые будут возникать в процессе умиротворения оккупированной территории[74].

На основании приказа от 14 июня 1941 г. «О военной организации и применении сил полиции порядка и полиции безопасности (СД)»[75] каждой охранной дивизии придавалось по одну полицейскому батальону. Так, в состав 102-го тылового корпуса вошли 309, 317 и 131-й моторизованные полицейские батальоны, направленные в 221, 286 и 403-й охранные дивизии[76]. Что касается использования подразделений полиции безопасности и СД в оперативной зоне, то все вопросы, имевшие к этому отношение, были согласованы с ОКВ и отражены в приказе от 28 апреля 1941 г. «О регулировании деятельности полиции безопасности и СД в сухопутных войсках»[77].

Необходимо обратить внимание на тот момент, что применение особых команд СД, частей СС и полиции было связано не только с истреблением неугодных групп населения, но также и с тем, чтобы установить на оккупированных территориях «сети безопасности». Охранные дивизии отвечали за районы вокруг основных транспортных магистралей, части войск и зондеркоманды за армейские тыловые районы, оперативные группы и бригады СС – за пространства между шоссейными дорогами. Такая схема обеспечения безопасности представлялась целесообразной и служила в качестве «подстраховки» охранных соединений[78].

Разумеется, сил 102-го тылового корпуса никогда не хватало, чтобы полностью контролировать огромные территории Белоруссии и Центральной России. Поэтому уже летом и осенью 1941 г. в помощь Шенкендорфу дополнительно выделялись части 87, 102, 161, 162, 183, 252, 339 и 707-й пехотных дивизий[79]. Некоторые из них – 339 и 707 дивизии – активно подключались к карательным мероприятиям. В принципе, в этом нет ничего удивительного, поскольку немецкие войска были запрограммированы стать проводниками жестокой оккупационной политики.

14

Hillgruber A. Die «Endlösung» und das deutsche Ostimperium als Kenrstück des rassenideologischen Programms des Nationalsozialismus // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1972. Heft 2. S. 140.

15

Кейтель Вильгельм (1882–1946). Генерал-фельдмаршал. С 1938 г. по 1945 г. – начальник верховного командования вермахта (ОКВ). Один из ближайших военных советников и исполнитель воли Гитлера. Участвовал в разработке и издании директив и приказов, на основе которых вермахтом совершались военные преступления против человечности. 8 мая 1945 г. подписал Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Казнен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге. См.: Mitcham S.W. Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel // Ueberschär G.R. Hitlers militärische Elite. Darmstadt, 2015. S. 112–120.

16

ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12450. Д. 82. Л. 2–3; Umbreit H. Das unbewältigte Problem. Der Partisanenkrieg im Rücken der Ostfront // Förster J. (Hrsg.). Stalingrad. Ergebnis – Wirkung – Symbol. München, 1992. S. 131; Römer F. «Im alten Deutschland wäre solcher Befehl nicht möglich gewesen». Rezeption. Adaption und Umsetzung des Kriegsgerichtsbarkeitserlasses im Ostheer 1941/42 // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 2008. Heft 1. S. 82.

17

Uebrschär G.R. Hitlers Entschluß zum «Lebensraum”-Krieg im Osten. Progmatisches Ziel oder militärstrategisches Kalkül? // Ueberschär G.R., Wette W. (Hrsg.). Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion “Unternehmen Barbarossa» 1941. Frankfurt-am-Maim, 2011. S. 41.

18

Heer H. Tote Zonen. Die deutsche Wehrmacht an der Ostfront. Hamburg, 1999. S. 52–53.

19

Römer F. Kommissarbefehl: Wehrmacht und NS-Verbrechen an der Ostfront 1941/42. Paderborn, 2008. S. 359–367.

20

Idid. S. 281; Krausnick H. Kommissarbefehl und «Gerichtsbarkeitserlass Barbarossa» in neuer Sicht // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1977. Heft 4. S. 730–733. Согласно данным Д. Поля, по меньшей мере 60 % немецких дивизий доносили, что «приказ о комиссарах» был ими выполнен, а число жертв составило от 5 до 10 тыс. человек. Красная армия сообщала, что к 1945 г. пропало без вести не менее 42 000 политработников, большинство из которых попало в немецкий плен через несколько недель после начала войны. См.: Pohl D. Die deutsche Militärbesatzung und die Eskalation der Gewalt in der Sowjetunion // Hartmann C., Hürter J., Lieb P., Pohl D. Der deutsche Krieg im Osten 1941–1944. München, 2009. S. 80.

21

Jacobsen H.-A. Kommissarbefehl und Massenexekution sowjetischer Krieggefangener // Anatomie des SS-Staates. Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte. Bd. 2. Olten und Freiburg im Breisgau, 1965. S. 199.

22

Krausnick H. Hitlers Einsatzgruppen. Die Truppe des Weltanschauungskrieges 1939–1942. Frankfurt-am-Main, 1998. S. 99—100, 110–112; Sydnor C.W. Soldaten des Todes. Die 3. SS-Division «Totenkopf» 1933–1945. Paderborn, 2002. S. 34–35; Weise N. Eicke. Eine SS-Karriere zwischen Nervenklinik, KZ-System und Waffen-SS. Paderborn, 2013. S. 280–281.

23

Arnold K.J. Op. cit. S. 414.

24

Umbreit H. Deutsche Militärverwaltungen 1938/39. Die militärische Besetzung der Tschechoslowakei und Polens. Stuttgart, 1977. S. 151; Klemp S. «Nicht ermittelt». Polizeibataillone und die Nachkriegsjustiz. Essen, 2011. S. 35.

25

Mallmann K.-M., Angrick A., Matthäus J., Cüppers M. (Hrsg.). Deutsche Besatzungsherrschaft in der UdSSR 1941–1945. Dokumente der Einsatzgruppen in der Sowjetunion. Bd. II. Darmstadt, 2013. S. 28–29; Cüppers M. Wegbereiter der Shoah. Die Waffen-SS, der Kommandostab Reichsführer-SS und die Judenvernichtung 1939–1945. Darmstadt, 2005. S. 125–141; Жуков Д.А. Германские оккупационные органы на территории СССР: структура и юрисдикция // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований (Москва), 2010. № 2–3. С. 38–44.

26

Война Германии против Советского Союза 1941–1945. Документальная экспозиция. Берлин, 1994. С. 80; Преступные цели – преступные средства: Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941–1944 гг.). М., 1985. С. 21–22; Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германия 1933–1945 гг. М., 2003. С. 261.

27

Фромм Фридрих (1888–1945). Генерал-полковник. 1 сентября 1939 г. назначен командующим Армии резерва. Занимался вопросами подготовки, обучения и пополнения войск. Награжден Рыцарским крестом Железного креста. Сочувствовал участникам заговора против Гитлера, но в день покушения, 20 июля 1944 г., отказался использовать армию на стороне заговорщиков. Пытаясь скрыть свою связь с заговором, приказал расстрелять без суда основных руководителей мятежа, включая К. фон Штауффенберга. В тот же день был арестован пронацистски настроенными офицерами и передан гестапо. После продолжительного следствия был приговорен к смертной казни. Повешен. См.: Müller G. Generaloberst Friedrich Fromm // Ueberschär G.R. (Hrsg.). Hitlers militärische Elite. Darmstadt, 2015. S. 71–78.

28

Соловьев С.Н. Замыслы и планы. Обзор военного планирования немецко-фашистского Генерального штаба. М., 1964. С. 131; Arnold K.J. Op. cit. S. 415; Tessin G. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939–1945. Bd. 10. Osnabrück, 1975. S. 209.

29

Hammel K. Kompetenzen und Verhalten der Truppe im rückwärtigen Heeresgebiet // Poeppel D.H., Prinz W.K. v. Preußen, Hase K.-G. v. (Hrsg.). Die Soldaten der Wehrmacht. München, 1998. S. 191.

30

К-ий П. Устройство тыла германской армии // «Война и революция» (Москва), 1935. Июль – август. С. 108–109.

31

Мюллер Н. Вермахт и оккупация (1941–1944). О роли вермахта и его руководящих органов в осуществлении оккупационного режима на советской территории. М., 1974. С. 103.

32

Schulte T.J. The German Army and National Socialist occupation policies in the occupied areas of the Soviet Union 1941–1943. Coventry, 1987. P. 50, 64–65; Даллин А. Захваченные территории СССР под контролем нацистов. Оккупационная политика Третьего рейха 1941–1945. М., 2019. С. 87–88.

33

Судебный процесс по делу верховного главнокомандования гитлеровского вермахта. Приговор пятого американского военного трибунала, вынесенный в Нюрнберге 28 октября 1948 года. М., 1964. С. 95.

34

Arnold K.J. Op. cit. S. 422.

35

Максимилиан фон Шенкендорф (1783–1817) был любимцем патриотически настроенных немецких студентов, автором пылких сочинений, прославлявших силу и стойкость германского народа. Одно из стихотворений он посвятил императору Александру I (1813 г.), в котором изобразил его героем-спасителем, избранным самим Богом, чтобы «уничтожить дьявола нашего времени», Наполеона Бонапарта. Подробнее см.: Хаазер Р. От братства по оружию к идеологической вражде: политизация университетской жизни в Германии и образ России в национальном движении 1813–1819 годов // История и историческая память: межвузовский сборник научных трудов. Саратов; Ставрополь, 2012. Вып. 6. С. 34.

36

Hasenclever J. Wehrmacht und Besatzungspolitik in der Sowjetunion. Die Befehlshaber der rückwärtigen Heeresgebiete 1941–1943. Paderborn, 2010. S. 74.

37

Ibid.

38

McConell M.P. Home to the Reich: The Nazi Occupation of Europe’s Influence on Life inside Germany, 1941–1945. Knoxvill, 2015. Р. 100.

39

Hasenclever J. Op. cit. S. 76.

40

Людендорф Эрих Фридрих Вильгельм (1865–1937). Генерал от инфантерии, получивший в годы Первой мировой войны общенациональную известность после победы под Танненбергом. Автор концепции «тотальной войны». С 1916 г. фактически руководил всеми операциями германской армии. После войны близко сошелся с Гитлером. Член НСДАП. Принимал участие в Пивном путче. В 1924 г. был избран в рейхстаг. В 1928 г. ушел из политики. Умер от рака в Баварии. См.: Tobias F. Ludendorff, Hindenburg und Hitler. Das Phantasieprodukt des Ludendorff-Briefes // Backes U., Jesse E., Zitelmann R. (Hrsg.). Die Schatten der Vergamgenheit. Impulse zur Historisierung des Nationalsozialismus. Frankfurt-am-Main – Berlin, 1990. S. 319–342.

41

Гинденбург Пауль (1847–1934). Генерал-фельдмаршал. Видный военный деятель Первой мировой войны. В 1914–1916 гг. главнокомандующий на Восточном фронте. В 1916–1919 гг. начальник Генерального штаба. В 1925 и 1932 гг. дважды избирался на пост президента Веймарской республики. 30 января 1933 г. назначил Гитлера рейхсканцлером Германии, содействовал установлению нацистского режима в Германии. См.: Showalter D., Astore W.J. Hindenburg: Icon of German Militarism. Washington, 2005. P. 6, 20, 22, 51–52, 106.

42

Hasenclever J. Op. cit. S. 77, 81, 84.

43

Ibid. S. 85.

44

McConell M.P. P. 102.

45

Hasenclever J. Op. cit. S. 78, 82.

46

Сект Ганс фон (1866–1936). Генерал-полковник, командующий сухопутными войсками рейхсвера. В 1920-х гг. заложил основы воссоздания германской армии. Автор концепции маневренной войны с участием всех видов вооруженных сил, которая нашла свое применение в вермахте. В 1930–1932 гг. депутат рейхстага. В 1930-х гг. неоднократно бывал в Китае в качестве военного консультанта Чан Кайши, помогал ему вести войну против партизанских отрядов китайских коммунистов. См.: Bongard D.L. Seeckt Hans von // Dupuy T.N., Johnsons C., Bongard D.L. The Harper Encyclopedia of Military Biography. London, 1992. P. 670–671.

47

Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941–1944. Ausstellungskatalog. Hamburg, 2002. S. 438.

48

Meyer-Düttingdorf E. Op. cit. S. 483–484; McConell M.P. P. 101.

49

Verbrechen der Wehrmacht. S. 438.

50

Hasenclever J. Op. cit. S. 93.

51

В браке у Шенкендорфа родилось пятеро детей – четыре девочки и один мальчик.

52

Hasenclever J. Op. cit. S. 94.

53

Pohl D. Die Herrschaft der Wehrmacht. Deutsche Militärbesatzung und einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion 1941–1944. Frankfurt-am-Main, 2011. S. 54; Verbrechen der Wehrmacht. S. 438.

54

Shepherd B.H. War in the wild East: the German Army and Soviet partisans. London, 2004. Р. 46.

55

Hasenclever J. Op. cit. S. 95.

56

Arnold K.J. Op. cit. S. 421.

57

Гальдер Франц (1884–1972). Генерал-полковник. С 1938 по 1942 гг. начальник Генерального штаба сухопутных войск. Из-за разногласий с Гитлером в сентябре 1942 г. отправлен в запас. См.: Ueberschär G.R. Generaloberst Franz Halder // Ueberschär G.R. Hitlers militärische Elite. Darmstadt, 2015. S. 79–88.

58

Gerlach C. Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944. Hamburg, 1999. S. 138–139.

59

Arnold K.J. Op. cit. S. 424—425.

60

Pohl D. Die Kooperation zwischen Heer, SS und Polizei in den besetzten sowjetischen Gebieten // Hartmann C., Hürter J. Jureit U. (Hrsg.). Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz einer Debatte. München, 2005. S. 116. Историк Г. Грамл делает интересное замечание, касаясь темы полного включения вермахта в нацистское государство. Он отмечает, что радикальная «реакция на партизанскую проблему также свидетельствует о приближающейся нацификации вермахта». См.: Graml H. Die Wehrmacht im Dritten Reich // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1997. Heft 3. S. 381.

61

ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12451. Д. 160. Л. 32–33 об. Согласно «Инструкциям по мировоззренческому воспитанию», подготовленным ОКХ 7 октября 1940 г., с военнослужащими следовало внимательно изучить следующие темы: «Немецкий народ», «Германский рейх», «Немецкое жизненное пространство», «Национал-социализм как фундамент», «Германия перед Вестфальским миром».

62

Wette W. Juden, Bolschewisten, Slawen. Rassenideologische Russland-Feindbilder Hitlers und der Wehrmachtgeneräle. // Pietrow-Ennker B. (Hrsg.). Präventivkrieg? Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion. Frankfurt-am-Main, 2000. S. 52.

63

Hasenclever J. Op. cit. S. 207, 475.

64

Ibid. S. 208.

65

Hammel K. Op. cit. S. 191; Gerlach C. Op. cit. S. 136; Hasenclever J. Op. cit. S. 136; Killian J. Wehrmacht und Besatzungsherrschaft im Russischen Nordwesten 1941–1944. Praxis und Alltag im Militärverwaltungsgebiet der Heeresgruppe Nord. Paderborn, 2012. S. 113, 292, 581; Борис Меньшагин: Воспоминания. Письма. Документы. СПб., 2019. С. 36.

66

Мюллер-Гиллебранд. Б. Указ. Соч. С. 490.

67

Arnold K.J. Op. cit. S. 416.

68

Howell E.M. The Soviet Partisan Movement, 1941–1944. Washington, 1956. Р. 13.

69

ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 352. Л. 141.

70

Hesse E. Der sowjetrussische Partisanenkrieg 1941 bis 1944 im Spiegel deutscher Kampfenweisungen und Befehle. Göttingen, 1969. S. 79.

71

Pohl D. Die Herrschaft der Wehrmacht. S. 103, 106. В общей сложности в период оккупации на захваченной территории Белоруссии действовало 18 полевых и 48 местных комендатур. См.: Романько О.В. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941–1945. М., 2008. С. 310–312.

72

Geßner K. Geheime Feldpolizei. Berlin, 2010. S. 91; Gerlach C. Kalkulierte Morde. S. 141.

73

Подробнее см.: Жуков Д.А., Ковтун И.И. «Мужчина, пахнущий могилою» // Дневник карателя. Эрих фон дем Бах-Зелевский. М., 2021. С. 5—132.

74

Mallmann K.-M., Angrick A., Matthäus J., Cüppers M. (Hrsg.). Deutsche Besatzungsherrschaft in der UdSSR 1941–1945. Dokumente der Einsatzgruppen in der Sowjetunion. Bd. II. Darmstadt, 2013. S. 28.

75

Ibid. S. 29–30.

76

Curilla W. Die deutsche Ordnungspolizei und der Holocaust im Baltikum und Weißrußland 1941–1944. Paderborn, 2006. S. 58; Campbell St. Police Battalions of the Third Reich. Atglen PA. Schiffer Military History, 2007. P. 29–30.

77

Dams C., Stolle M. Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich. München, 2008. S. 159.

78

Pohl D. Die Kooperation zwischen Heer, SS und Polizei. S. 112.

79

ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 176. Л. 1–2; Хаупт В. Битва за Москву. Первое решающее сражение Второй мировой. 1941–1942. М., 2010. С. 210–211; Терри Н. «Война на уничтожение» как социальный процесс: Вермахт, советское общество и партизанская война в 1941–1942 гг. // Война на уничтожение: Нацистская политика геноцида на территории Восточной Европы. Материалы международной научной конференции (Москва, 26–28 апреля 2010 года). М., 2010. С. 106; Дин М. Пособники Холокоста. Преступления местной полиции Белоруссии и Украины, 1941–1944. СПб., 2008. С. 51.