Читать книгу Marcel Reich-Ranicki - Gunter Reus - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Street Credibility: das Publikum

ОглавлениеEin Millionenpublikum also. Es anzusprechen und mit einem nicht gerade populären Gegenstand in großen Teilen für sich zu gewinnen, als Feuilletonist zu einer öffentlichen Leitfigur zu werden, deren Namen jede und jeder in diesem Land zumindest schon einmal gehört hatte – das ist wohl die erstaunlichste Leistung, die Marcel Reich-Ranicki (und vor ihm niemand anderem) gelungen ist. Dafür musste er allerdings kämpfen und sich durchsetzen – sowohl gegen anfängliche Skepsis der Zeitungsleser als auch gegen Futterneid, Distanz und Häme seiner Kollegen in den Redaktionen. Es war ein mühsamer Prozess.

Die Wochenzeitung Die Zeit, für die er von 1960 bis 1973 schrieb, hielt ihn auf Abstand. Er hatte dort zwar den Status eines fest angestellten Literaturkritikers, bekam aber nie eine Redakteursstelle. Man druckte seine Texte, mit denen er bald Aufsehen erregte und sich einen Namen machte, aber er durfte an keiner einzigen Konferenz des Feuilletons teilnehmen. Er hielt das für eine bewusste Ausgrenzung; sie kränkte ihn und verstärkte in ihm das lebenslang empfundene Gefühl der Andersartigkeit und Heimatlosigkeit. Dieter E. Zimmer, von 1973 bis 1977 Feuilletonleiter, meinte ein Vierteljahrhundert später: „Um es knapp und deutlich zu sagen: Ich hielt MRR für den Inbegriff eines Monolithen und für völlig unbereit zu einer Teamarbeit, wie ich sie mir in meiner damaligen Naivität für das Feuilleton wünschte.“16

Kollegiale Anerkennung fand Reich-Ranicki im Hamburger Pressehaus am Speersort nie. Als ihn Joachim Fest 1973 nach Frankfurt rief und zum Leiter der FAZ-Literaturredaktion machte, galt er „wegen seiner konsequent auf das Leserpublikum ausgerichteten Arbeit bei der Zeit“ auch unter seinen Frankfurter Kollegen „als ‚Marktschreier‘, als ‚unseriös‘ und ‚nicht intellektuell‘“.17 Im Spiegel ging Christian Schultz-Gerstein 1978 noch weiter. Unter der wahrhaft niederträchtigen Überschrift „Ein furchtbarer Kunst-Richter“, die auf die Vergangenheit des ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Hans Filbinger als NS-Marinerichter anspielte, schrieb er, Reich-Ranicki pflege „seine im Befehls-Deutsch kundgetanen Richter-Sprüche“ in einem „Jargon der Unumstößlichkeit bekanntzugeben“, der „jede nähere Begründung bereits durch seinen herrisch-knappen Ton überflüssig zu machen scheint“. Schultz-Gerstein steigerte sich in dieser infamen Schelte gar zu einem Angriff auf die „wohlmeinenden Deutschen mit schlechtem Nachkriegsgewissen, die an dem einstigen Gefangenen des Warschauer Gettos Wiedergutmachung übten, indem sie ihm seine Leidenserfahrungen als Bonus auf seine geistigen Gaben anrechneten“.18

Nicht nur die Journalisten der FAZ-Redaktion mussten sich von 1973 an gehörig umstellen, die Leser mussten es ebenfalls, als Reich-Ranicki begann, den Literaturteil der Zeitung umzukrempeln. Er hat im Laufe seiner Tätigkeit in Frankfurt Tausende von Leserbriefen erhalten. Rund 300 davon hat die FAZ abgedruckt. Liest man diese Zuschriften, so ist zu erkennen, wie sich das Zutrauen zu Reich-Ranicki, die Wertschätzung seines Stils und seiner Verdikte erst allmählich durchsetzten. Da ist viel Widerspruch, viel Detailkritik an seinen Rezensionen und Essays, aber auch viel lautstarke Ablehnung. Auf der anderen Seite sieht man fasziniert, wie Reich-Ranicki es mit seiner streitbaren Art schaffte, Leserdebatten zu literarischen Fragen auszulösen und so frischen Wind durchs Feuilleton zu blasen. Seine Kritik an den Nachkriegsromanen Gerd Gaisers, seine als despektierlich empfundenen Anmerkungen zu Klassikern wie Hölderlin oder Goethe oder seine Relativierung der literarischen Bedeutung Heinrich Manns provozierten etliche Leserinnen und Leser, sich einzumischen und zu widersprechen.

Irgendwann wächst aus dem Widerspruch Dankbarkeit, die Autorität des Kritikers nimmt zu und damit die Anerkennung, „welche Bedeutung sein Wirken für unsere literarische Nachkriegskultur hatte“ (Leserbrief vom 29.9.2013). Leser goutieren die zupackende Sprache, die Verständlichkeit, die Klarheit der Urteile, auch wenn sie nicht ihrer eigenen Einschätzung entsprechen. Ein Schweizer Fabrikant von Bettwäsche ist von einem Beitrag Reich-Ranickis so begeistert, dass er „für ihn und seine Dame aus unserer Produktion je ein Kissen 80/80 und eine Decke 135/200 senden möchte“ (Leserbrief vom 10.12.1998). Und eine Verehrerin Thomas Manns ruft, entsetzt nach abfälligen Äußerungen deutscher Schriftsteller über den Autor der Buddenbrooks: „Herr Reich-Ranicki, kommen Sie mir zu Hilfe!“ (Leserbrief vom 30.12.2001)

Nachgerade anrührend sind die Leserreaktionen auf die Reihe „Fragen Sie Reich-Ranicki“, die die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung im letzten Lebensjahrzehnt des Kritikers einführte. Leserinnen und Leser durften den sogenannten Literaturpapst alles fragen, und sie fragten alles – ob Adorno auch als Autor gut sei, welche Frauenfiguren Reich-Ranicki in der Literatur liebe, welche Gedichte man auswendig können solle oder wie man Bücherschränke entrümpele. In jeder Woche antwortete der Gefragte geduldig, 477 Mal, bis kurz vor seinem Tod. Oft nahm er sich in einer Ausgabe mehrere „Sonntagsfragen“ vor. Insgesamt erhielt die Redaktion der FAS mehrere Tausend Zuschriften zu dieser Rubrik. „Ich bitte um eine Liebesgeschichte, die nicht zu alt ist“, heißt es da, und Reich-Ranicki empfiehlt Marguerite Duras (12.6.2011). „Haben Sie die Bücher Vicki Baums gelesen? Können Sie sie empfehlen?“, fragt eine Berliner Leserin, und Reich-Ranicki bestätigt die Lektüre, spricht aber keine Empfehlung aus (2.6.2013). „Meine Frau ist Wilhelm Raabe verfallen. Jetzt behauptet sie auch noch, Theodor Fontane und Thomas Mann hätten von ihm abgekupfert“, klagt ein Kölner Leser, und Reich-Ranicki, als Eheberater nun doch überfordert, antwortet salomonisch: „Ich glaube, es ist für mich richtiger, mich in diese Angelegenheit nicht einzumischen.“ (27.11.2011)

Weniger geduldig ging Reich-Ranicki mit der Bitte von Leserinnen und Lesern um, sie bei der Veröffentlichung ihrer eigenen literarischen Versuche zu unterstützen. Das geschah fortwährend. Er hat alle diese Anfragen abgelehnt, die Manuskripte nie zurückgesandt. Um begreiflich zu machen, wie sehr er dieses Ansinnen seiner Verehrerinnen und Verehrer als Zumutung empfand, ließ er die Redaktion eine Blütenlese der Anschreiben zusammenstellen und am 18. Januar 2004 veröffentlichen. Ein Auszug aus dieser Dokumentation spiegelt nicht nur die Aufdringlichkeit mancher Leser, sondern zeigt zugleich, wie bedingungslos, ja fast schon grotesk die Verehrung seiner Kompetenz wie seiner Person geworden war:

„Darf ich Ihnen meinen neuen Roman zuschicken? Er wurde bisher von 21 Verlagen aus mir unbegreiflichen Gründen abgelehnt.“

„Wie soll ich Sie ansprechen? Lieber oder sehr geehrter oder vielleicht Exzellenz oder doch Eure Heiligkeit? Ich sage ganz einfach: Herr Reich-Ranicki. Sie sind nun einmal der Literaturpapst, also sind Sie verpflichtet, jungen Talenten zu helfen.“

„Hallo, Marcel, ich bin die Inge aus Aschaffenburg, 15 Jahre alt. Aber in Kürze werde ich sechzehn. Zum Geburtstag wünsche ich mir von Dir ein Gutachten über meine Gedichte.“

„Liebe Frau Reich-Ranicki, dies ist ein Brief von Frau zu Frau. […] Vor zwei Wochen habe ich Ihrem Mann die zweite Fassung der Tragödie ‚Perikles‘ zugeschickt, die mein Mann während unserer Urlaube auf Sizilien und Sardinien verfaßt hat. Es ist zwar ein antiker Stoff, aber er hat viel mit der SPD gemein. Mehr möchte ich nicht verraten. Wir haben auch eine Antwort von Ihrem Mann erhalten, doch unterschrieben von seiner Sekretärin. […] Bitte, suchen Sie das Manuskript in seinem Arbeitszimmer und legen Sie bei ihm ein gutes Wort für uns ein.“

„Herr Reich-Ranicki! So geht das nun wirklich nicht. Ich habe ein Lustspiel geschrieben, das unter deutschen Touristen auf Mallorca spielt und hier und da an den ‚Sommernachtstraum‘ erinnert. Das müßte, dachte ich mir, Ihrem Freund Hellmuth Karasek gefallen, der hat ja Sinn für Humor und für dezente Bettgeschichten. Und was geschieht? Nichts, er hat nicht einmal den Empfang des Stücks bestätigt. Ich finde das ungeheuerlich. Ich bitte Sie, sprechen Sie ein Machtwort und bringen Sie die Sache in Ordnung.“

„Lieber Herr Reich-Ranicki, diesen Brief schicke ich Ihnen ohne Wissen meiner Tochter Else, 17 Jahre alt. Sie schreibt sehr schöne Novellen, auch etwas gewagte Liebesgeschichten, aber so ist ja die Jugend heute. Ihre Deutsch-Lehrerin, eine schon etwas betagte Studienrätin, hat keinen Sinn für moderne Literatur. Doch Sie, Herr Reich-Ranicki, werden sofort das bemerkenswerte Talent erkennen.“

Zu dieser Zeit war Marcel Reich-Ranicki mit seiner Prominenz, seinen Schrullen und Eigenarten sowie seiner Konfliktbereitschaft längst selbst zu einem Nachrichtenfaktor geworden. Dreimal hatte ihn das Nachrichtenmagazin Der Spiegel noch zu seinen Lebzeiten zum „Coverman“ gemacht. Das hatte noch kein Journalist und schon gar kein Feuilletonist geschafft. Am 4. Oktober 1993 zeigte ihn das Magazin zur Frankfurter Buchmesse in einer Karikatur unter dem Titel „Der Verreißer“ als beißwütigen Hund mit einer Buchseite im Maul. Am 21. August 1995 zerriss er in einer Fotomontage Günter Grass’ Roman Ein weites Feld. Milder gestimmt war der Spiegel sechs Jahre später: Unter der Überschrift „Was man lesen muss. Die Bibliothek der besten Bücher“ ließ er Reich-Ranicki am 18. Juni 2001 mit Büchern jonglieren, statt sie zu vernichten.

Er selbst gab da schon seit vielen Jahren rastlos Interviews in allen Medien, auch in Zeitschriften wie Playboy oder Penthouse. Er trat als Juror (vor allem beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt), als Talkshowgast und als Redner im In- und Ausland auf und war Gegenstand unzähliger Medienkommentare, Glossen und Essays. Von 1976 bis 2012 erhielt er insgesamt 25 Literaturpreise und Auszeichnungen, darunter den Thomas-Mann-Preis (1987), den Ludwig-Börne-Preis (1995), den Goethepreis der Stadt Frankfurt (2002), das große Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland (2003) und den Europäischen Kulturpreis Pro Europa (2004).

Auch die Unterhaltungsbranche huldigte ihm längst: mit dem Bambi (1989) und der Goldenen Kamera (2000). Zweimal, 1992 und 1999, ist Reich-Ranicki zu Gast in Thomas Gottschalks Fernsehshow „Wetten dass …?“ In Gottschalks „Late Night Show“ wird er später mit der hannoverschen Porno-Produzentin Teresa Orlowski parlieren. Als ihm Gottschalk 2008 auch den Deutschen Fernsehpreis überreichen will, weist Reich-Ranicki die Ehrung überraschend vor laufender Kamera zurück, bietet dem Entertainer aber noch während der Fernsehgala auf der Bühne das Du an. Von nun an ist er auch in den sozialen Medien ein Star: Bis heute (Juli 2019) wurde das YouTube-Video der Veranstaltung über 1,5 Millionen Mal angeklickt; daneben kursiert eine große Zahl weiterer Videos mit ihm im Internet. Der Billigflug-Anbieter Ryanair und die Deutsche Telekom nutzten den Vorfall 2008 für Anzeigenmotive mit dem Bild Reich-Ranickis; die Plakate prangten auf den Litfaßsäulen der Innenstädte. Auch bei der Vermarktung von Schreibtischstühlen und des Brockhaus-Lexikons diente er als Zugpferd der Werbung.

Wenn der Germanist Heinrich Detering in seiner oben erwähnten Würdigung Reich-Ranickis 2014 von dessen street credibility sprach, dann ist das also durchaus wörtlich zu nehmen. Eine Episode, an die Harald Jähner, damals Feuilletonchef der Berliner Zeitung, nach Reich-Ranickis Tod erinnerte, mag dies noch plastischer werden lassen:

„Für ein Fernsehporträt zu seinem 85.Geburtstag lief Marcel Reich-Ranicki durch Frankfurter Innenstadtstraßen. Man brauchte noch ein paar Füllselbilder. Auf der Zeil, der Fußgängerzone, trafen der Kritiker und das Kamerateam auf einen losen Haufen Fußballfans von Eintracht Frankfurt. Als diese den Kritiker erkannten, schwenkten sie begeistert ihre Bierflaschen und skandierten ‚Reich-Ra-nitz-ki, Reich-Ra-nitz-ki‘. Wieder und wieder. Reich-Ranicki ging auf sie zu, lächelnd, kein bisschen verunsichert. Er legte einem der grölenden Jungs freundlich den Arm auf die Kutte, und alle Mann grinsten sie nun einmütig in die Kameras.“19

Reich-Ranickis Unterhaltungstauglichkeit und der Hype um seine Person wären indessen nicht denkbar ohne jene feuilletonistische Innovation, mit der er seit 1988 im Fernsehen regelmäßig präsent war. Denn im ZDF hatte man erkannt, dass es hier eine Persönlichkeit gab, die das kulturelle Informationsbedürfnis anders befriedigen und Menschen anders ansprechen konnte. Der Sender schickte seine Emissäre nach Frankfurt. Reich-Ranicki beschreibt die Begegnung in seinen Lebenserinnerungen so:

„Ich wollte, wie jeder Kritiker, erziehen, doch nicht etwa die Schriftsteller – einen Schriftsteller, der sich erziehen läßt, lohnt es sich nicht zu erziehen. Ich hatte vielmehr das Publikum im Auge, die Leser. Um es ganz einfach zu sagen: Ich wollte ihnen erklären, warum die Bücher, die ich für gut und schön halte, gut und schön sind, ich wollte sie dazu bringen, diese Bücher zu lesen. Beschweren kann ich mich nicht: Meine Kritiken hatten – zumindest in der Regel – den erwünschten Einfluß auf das Publikum. Trotzdem schien mir dieser Einfluß nicht ausreichend, man sollte doch wohl mehr erreichen und sich nicht damit abfinden, daß manch ein wichtiges, wenn auch vielleicht schwieriges Buch nur von einer Minderheit zur Kenntnis genommen wird.

Im Sommer 1987 besuchten mich zwei gebildete Herren vom Zweiten Deutschen Fernsehen: Dieter Schwarzenau, immer noch dort tätig, und Johannes Willms, längst schon Feuilletonchef der Süddeutschen Zeitung. Die Herren tranken Tee und tranken Schnaps und waren in guter Laune. Es dauerte lange, bis sie, vielleicht vom Alkohol ermutigt, endlich mit der Sprache herausrückten. Ob ich Lust hätte, für das ZDF eine regelmäßige Literatursendung zu machen? Ich sagte mit Entschiedenheit: Nein.“

Doch Schwarzenau und Willms überhörten die Absage einfach. Reich-Ranicki stellte nun Bedingungen:

„Es solle, sagte ich provozierend, jede Sendung mindestens sechzig Minuten dauern, besser 75. Teilnehmen sollten, von mir abgesehen, nur noch drei Personen, auf keinen Fall mehr. […] [Es dürfe] keinerlei Bild- oder Filmeinblendungen geben, keine Lieder oder Chansons, keine Szenen aus Romanen, keine Schriftsteller, die aus ihren Werken vorläsen oder, in einem Park spazierengehend, diese Werke gütig erklärten. Auf dem Bildschirm sollten ausschließlich jene vier Personen zu sehen sein, die sich über Bücher äußern und, wie zu erwarten, auch streiten würden. […] Die Herren Schwarzenau und Willms atmeten durch die Nase tief ein, tranken noch einen Schnaps und erklärten leise: ‚Einverstanden.‘“20

So entstand in der Erinnerung von Marcel Reich-Ranicki das „Literarische Quartett“, jene Form der Kritik im Gespräch, die dem Bildermedium ästhetisch keine Konzessionen machte, das Bild des Kritikers selbst aber entscheidend prägte und in alle Winkel Deutschlands trug. Von Ende März 1988 an wurde die Sendung in 13 Jahren 77 Mal ausgestrahlt. Die Einschaltquote „variierte von anderthalb Millionen bis zur halben Million runter“21 – das war für Fernsehsendungen im Allgemeinen nicht sensationell, für eine Kultursendung aber beachtlich. Und die Wirkung auf den Buchmarkt war ungeheuer. Buchhändler warteten aufgeregt vor dem Fernsehschirm, um zu erfahren, was sie am folgenden Tag ordern mussten. Im Interview mit Klaus Bölling und Peter Gauweiler erinnerte sich Reich-Ranicki in der Welt am Sonntag:

„Ruth Klüger hat ein kluges Buch mit dem Titel weiter leben – eine Jugend über Auschwitz geschrieben. Sie erhielt die positiven Kritiken, die sie verdiente, und es wurden sechs-, siebentausend Exemplare verkauft. Aber am Tag nach unserer Sendung konnte der Verleger die Tür zu seinem Büro kaum öffnen, weil die deutschen Buchhandlungen so viele Bestellungen gefaxt hatten. Binnen kurzer Zeit wurde das Buch über hunderttausendmal verkauft.“22

Auflagensteigerungen von mehreren Zehntausend Exemplaren nach der Sendung waren keine Seltenheit. Triumph des Unterhaltungsmediums Fernsehen? Oder sichtbarer Ausdruck der „Demokratisierung von Literatur“, wie sie Reich-Ranicki an Heinrich Heine bewundert hatte? Immerhin ehrte auch das deutsche Staatsoberhaupt diese Art der Literaturvermittlung und -verbreitung: Die letzte Folge der Sendung „Das literarische Quartett“ mit Reich-Ranicki wurde am 14. Dezember 2001 übertragen – auf Einladung des damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau aus dem Schloss Bellevue. Anschließend gab es einen Empfang für den Kritiker und seine Frau Tosia.

Es blieb nicht die letzte politische Ehrung. 2003 erhielt er das große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. 2005 war er Gast im Bundeskanzleramt und sprach bei einer öffentlichen Veranstaltung mit dem Lyriker Durs Grünbein über „Europa als Text“ – „eine kurzweilige und unterhaltsame Diskussion“23, wie sich Gerhard Schröder erinnert. 2008, bei der Verleihung des Henri-Nannen-Preises, hielt niemand Geringeres als die Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst die Laudatio und nannte Reich-Ranicki eine „Ikone des Feuilletons“.24 Diese Reverenzen der Politik und der demokratischen Institutionen gingen zum großen Teil auf die Veröffentlichung seiner Autobiografie Mein Leben im Jahr 1999 zurück. Das in 18 Sprachen übersetzte und 2009 verfilmte Buch erreichte ein Millionenpublikum. Auch wenn vieles über Reich-Ranickis Lebensweg aus anderen Veröffentlichungen schon bekannt war, faszinierte und fasziniert Mein Leben vor allem durch die pathosfreie Schilderung des Holocaust im Warschauer Getto, dem Reich-Ranicki mit seiner Frau nur knapp entkommen war. Jetzt rezensierte man ihn allenthalben – und es war keine Welle aus Verrissen, die über ihm zusammenschlug, sondern eine wärmende Flut der Anerkennung, der Bewunderung und des Respekts, den ihm nun selbst Skeptiker und Gegner erwiesen (Hubert Spiegel hat die einzigartige Rezeptionsgeschichte dieser Autobiografie in dem Buch Welch ein Leben dokumentiert). Das Lob und der Respekt galten dem Lebenswerk, dem politischen Schicksal und der Sprachqualität gleichermaßen.

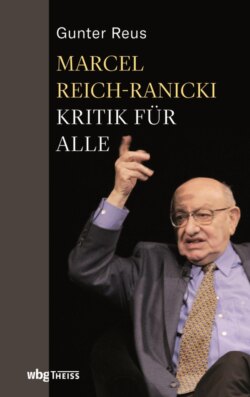

Am 27. Januar 2012 sprach Marcel Reich-Ranicki im Deutschen Bundestag anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus und berichtete noch einmal über die Deportation der Juden aus dem Warschauer Getto. Es war sein letzter großer und sein bewegendster Auftritt in der Öffentlichkeit. Im September 2013 stirbt er. Zum vierten und letzten Mal erscheint sein Bild am 21. September auf dem Spiegel-Cover. Es leuchtet, freundlich nun und mit mahnend erhobenem Zeigefinger, durch ein vollgepacktes Bücherregal hindurch. Mehr Prominenz war nicht mehr möglich.

Blickt man auf die hier skizzierte Rezeptionsgeschichte des Kritikers Marcel Reich-Ranicki zurück, so wird klar, dass Zuwendung, Respekt und Anerkennung von Person und Werk – in ihrem Ausmaß einmalig in der Geschichte des Journalismus und des Feuilletons – verschiedene Gründe hatten. Dazu gehörte sicher sein politisches Schicksal, wenngleich jeder Versuch verfehlt wäre, „seinen Aufstieg zum wichtigsten Literaturkritiker in Deutschland auf das schlechte Gewissen der Deutschen zurückzuführen“25, wie Spiegel-Kulturredakteur Volker Hage schrieb (wobei der Spiegel genau das ja einst hämisch unterstellt hatte). Beigetragen zu seiner Bekanntheit hat fraglos seine Fernsehpräsenz, obwohl er dem Medium auch stets misstraute, es vergleichsweise nüchtern und fern aller Bildersucht für sich nutzte, am Ende sogar düpierte (und noch darin „ein begnadeter Entertainer“26 war).

Beigetragen zu seiner Faszinationskraft haben seine Emotionalität und sein Aufbrausen, die immer einen Eklat erwarten ließen und schon dadurch Neugier und Voyeurismus weckten, haben aber auch sein Charme, sein Witz und seine Schlagfertigkeit. Beigetragen zum Respekt hat sicher seine nie um ein Urteil, auch um kein Fehlurteil verlegene Standhaftigkeit und Unbedingtheit, jene messianische Haltung ‚Deine Rede sei ja, ja; nein, nein‘. Beigetragen hat seine Lust, an Sockeln zu sägen, die Nacktheit des Kaisers bloßzustellen und vor Götzendienst zu warnen: „Wo immer er Kothurnen sieht, Weihrauch wittert, pompöses Gerede hört, ist er unbestechlich und treffsicher zur Stelle“, schrieb der Schriftsteller Hugo Dittberner.27 Beigetragen haben seine schier unglaubliche Belesenheit, sein Wissen, seine Rastlosigkeit, sein Fleiß.

Beigetragen haben schließlich (und wohl in erheblichem Maße) seine Sprache, sein rhetorisches Geschick, seine Verständlichkeit, sein Kampf gegen akademische Nebelwolken, schließlich die Transparenz seiner Verdikte. Damit hat Marcel Reich-Ranicki vor allem journalistische Maßstäbe gesetzt und ihre Tauglichkeit unter Beweis gestellt. Das ist in der jahrzehntelangen Diskussion um sein Literaturverständnis und um seine Rolle im Literaturbetrieb der Bundesrepublik viel zu wenig beachtet worden. Mehr noch: Er hat bewiesen, dass diese Maßstäbe sich auch in einem Ressort bewähren können, das oft als randständig, abgehoben und wenig massenattraktiv gilt.28 Auf die Frage eines Hamburger Lesers, wie er „das Niveau des Feuilletons in unseren großen Zeitungen“ beurteile, antwortete der Kritiker in der Rubrik „Fragen Sie Reich-Ranicki“:

„Sein möglicherweise größter Fehler: Es werden täglich, mal in dieser, mal in jener Zeitung, Artikel gedruckt, Kommentare, Kritiken, Glossen, die schwer verständlich sind und bisweilen ganz unverständlich. Es gibt Spezialisten für derartiges, wenn man deren Namen liest, ist man gut beraten, den von ihnen verfaßten Artikel überhaupt nicht zu lesen. Denn: Es ist schade um die Zeit.“ (12.10.2003)

Dennoch arbeitete Marcel Reich-Ranicki für das Feuilleton, und er bewies, dass es auch anders geht: Kritik für alle. Und das, obwohl er gleichzeitig mit dem Gestus des Erziehers und Bildungsreferenten am Kanon des literarisch Wissenswerten festhielt. Obwohl er bekannte: „Mich interessiert in der Literatur am meisten der Intellektuelle, also beispielsweise der Faust und der Hamlet, wo denkende, intellektuelle Menschen im Mittelpunkt stehen.“29 Obwohl er mit Vorliebe auf jenen eng begrenzten Geländen unterwegs war, die Peter Glotz und Wolfgang R. Langenbucher als „Rezensionsfriedhöfe“30 bezeichnet hatten.

Und obwohl er sich mit dem Schreiben von Rezensionen einer Textform bediente, die, wie Studien gezeigt haben, vom Publikum beim Überfliegen einer Zeitungsseite gern übergangen wird.

Marcel Reich-Ranicki war ein Vertreter des herkömmlichen, ja des bildungsbürgerlichen Feuilletons und zeigte doch auch, wie es sich verändern und zugänglicher machen lässt. Er hat seine Vorstellungen von journalistischer wie von literarischer Qualität nie in einem Studium oder einer systematischen Ausbildung erworben. Darin erinnert er an den russischen Schriftsteller Maxim Gorki, der eine autobiografischen Erzählung 1923 im Rückblick auf die unakademische und dennoch hohe Schule des Lebens mit Meine Universitäten überschrieb. Reich-Ranickis Universitäten waren die Stationen und Haltepunkte in einem Lebenslauf, der seinesgleichen sucht. Er überschrieb seinen autobiografischen Rückblick schlicht mit Mein Leben. Wie sich an diesen Stationen sein Lebensziel herauskristallierte, anderen die Lust am Lesen zu vermitteln, und was die unveräußerlichen Bestandteile dieses Ziels waren, soll das folgende Kapitel verdeutlichen. Es wirft einige Schlaglichter auf seine Biografie, ohne diese vollständig nachzuzeichnen.31