Читать книгу Auschwitz - Gustavo Nielsen - Страница 6

Оглавление1

Odio esto.

Odio las conversaciones sobre bebés, odio el olor a ricota de los bebés, odio los escarpines, las batitas, los pañales. Odio a los recién nacidos, sus chupetes; a las madres de los recién nacidos dándoles las tetas sin pudor en las plazas, sus corpiños reforzados.

—¿Un mate?

Odio la yerba mojada adentro de la calabaza, odio las bombillas que se pasan de boca en boca, la saliva mezclada con el agua caliente.

—¿Un cigarrillo? ¿Unos esconcitos, antes de la comida?

Odio los encendedores, el humo, las colillas. Odio los escones, odio esas migas como granos sobre el mantel. También odio esos otros granos que le veo a ella en la piel y no sé qué son, pero parecen lunares regordetes de carne; odio la carne que sobra, la celulitis, los rollos, los colgajos de los brazos; odio las pelusas en los ombligos, el pelo demasiado largo o demasiado corto, las uñas mal cuidadas. Odio tu pañuelito atado al cuello, enroscado sobre sí mismo como una víbora que se muerde la cola. Me parece sucio, feo. Me da asco.

Odio tu voz demasiado alta y demasiado aguda para decirme “¿Un mate?”; odio la sequedad de tus brazos, tu cara blanca, tus ojos sin brillo, que seas rubia.

Odio el desorden de tu casa, los libros tirados, el polvo sobre el teléfono, los vestidos amarillos en general, el color amarillo y el horrible vestido amarillo que llevás, en particular. Me repugna la bijou dorada, roja y verde —navideña—. Aborrezco tu perfume dulce y agrio, dulce y penetrante, dulce para untar con los escones. No tolero tu colección de anillos en las manos; no aguanto tu apellido: Auschwitz. Ni tu nombre: Rosana.

Auschwitz es el apellido de una resfriada.

—¡Au... chíst! —hizo Berto, riéndose.

—Ese feto no tiene ninguna célula normal, dice que dijo el médico —ella se quedó mirando hacia la nada, mientras él le contaba los lunares—. A mi amiga.

Eran unos lunares cancerosos, o así le parecieron a Berto. Morados algunos, rosados otros. La palabra rosado es fea, pero no más fea que aquel pañuelo víbora, con resabio a jipismo barato e inocente. Rosada Rosana; Rosa y Ana, Rosa más Ana. Nombres en cópula. Rosanita. Y ella diciéndole “de qué te reís, es cierto, se lo dijo un doctor”.

—¿Y tu amiga?

—Muerta de miedo.

También era feo que estuviera descalza sobre el piso mugriento. En el club ella había estado bailando descalza y él igual la había besado. Pero besar era la obsesión de Berto. Besar a todas las mujeres, hasta las odiables, hasta las que le mostraban una foto de cuando eran bebés, con batita y escarpines, a tan solo dos horas de haberlas conocido. Le gustaba besar a todas y cogerse a algunas, más que nada a judías, porque las judías tenían el clítoris con olor a perro mojado y las nalgas siempre a punto de derrumbarse en celulitis. Por eso iba a bailar al Club Israelita, para robarse una perra mojada.

Adentro de la casa de Rosana, los pies desnudos de ella eran una indecencia más asquerosa que el hecho de que se hubiera dejado seducir tan fácilmente. Las cervezas eran gratis, por eso la había invitado. “Tengo dolor de garganta”, dijo ella, cuando él le tiró del pañuelo para quitárselo, rompérselo, quemarlo. No es una correa de perro, no es una correa de clítoris mojado. “Mejor vamos a tu casa que quiero darme un baño”, dijo él, y ella, “bueno”. La irresistible tentación de los ojos celestes y la piel blanca en un club de pieles cobrizas y ojos negros; él empujándola por el culo, amasándola con la lengua y los dedos en el asiento del auto para que ella, al llegar a su casa, le dijera “soy Rosanita, Rosana Auschwitz; vivo en este desorden”. Berto se lo había imaginado así, o tal vez un poco menos sucio y revuelto, mientras pensaba en cómo le iba a meter su soldado tieso en el aro de cuero y ojalá le doliera, y gritara, y sangrara. Deseaba ver esa sangre de Auschwitz en las sábanas de ella; quería verla cocinarle knishes, esas cositas de papa y cebolla tan sabrosas y tan pesadas, y le dijo “haceme”. Le dio la orden: “haceme knishes”.

En la cocina los platos se apilaban desbordando restos de comidas y cucarachas; Berto dijo “odio la mugre, quiero ir al baño”(a cagar, mear, bañarme, despegarme de toda esta impresión para después violarte sobre tu cama de soltera). Y ella, Rosanita, hablándole de la amiga, “ninguna célula normal, dijo el doctor”; del pánico de su amiga. Berto ya estaba desnudo adentro de la bañadera, con el soldado en la mano preparado para ducharse; preparado para comenzar a lavarse por ahí, porque esa noche era por ahí; mear largo en la ducha toda la cerveza gratis del Club Israelita, mezclar el pis con agua como si fuera vino con soda, enjabonarse los huevos, la cabeza afuera tirando de la capucha que él llevaba como una medalla y que ningún judío tenía, siguiendo por atrás, por su propio túnel, parecido al que tantas veces había inspeccionado en otros cuerpos de mujeres gordas o flacas, lampiñas o hirsutas, negras o blancas. Ese ojo en el que ahora Berto se metía la punta del dedo enjabonado hasta hacerlo arder.

—¿Sabés que soy judía, no?

Qué mujer que no fuera judía iba a saber hacer knishes, ¿serás tonta, amor?, mi flaquita nueva, mi Auschwitz de club: ¿serás tonta además de jipi, además del pañuelo progre en el cuello, además de tus nalgas chorreadas, de tu nombre autocopulado, de tu desorden, de tu mugre en el piso, de tus canillas goteantes sobre platos con comida de otras cenas judías, que ahora devoraban cucarachas hambrientas de guefilte fish, cucarachas también de la colectividad, idishe cucarachas?

Berto sabía que en él —esto lo tenía observado de antes, desde siempre, porque se observaba mucho— no era indistinto comenzar a ducharse por adelante o por atrás; todo se debía a un orden previo, aunque el comienzo del lavado pareciera intuitivo. Él había descubierto que empezaba por atrás si había cagado antes de bañarse, y lo hacía por su soldado si había cogido. Y aunque ahora no había hecho ni lo uno ni lo otro, le pareció que estaba sucio por anticipado, sucio por la transpiración de suponer que iría a hacer algo con Rosana-la-del-pañuelo-progre, que se la iba a coger sin ningún preámbulo amoroso descontando el manoseo de adentro del auto en los semáforos o el chupón en la barra del club; porque le había dicho “vamos a tu casa que quiero darme un baño” y ella lo había aceptado sin más; porque le había preguntado “¿tenés forros?” y ella había afirmado sucintamente con la cabeza; porque estaba por secarse y ella le dijo que usara la toalla que quisiera, a solo dos horas y media de haberla conocido.

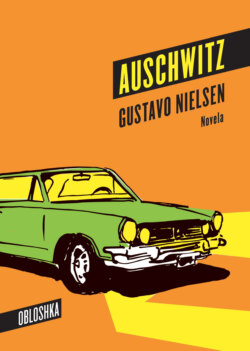

Adentro del auto le había agarrado una teta. Ella lo dejó hacer mientras le tanteaba el pantalón. Sabrosona la empanada de carne. Quien no chupa remeda el chocho. Berto había carraspeado, tosido, bajado la ventanilla. El gargajo había quedado en Scalabrini Ortiz y Santa Fe, a media calle y a medianoche. “Seguro que viene el intendente a poner una placa”, dijo, y ella sonrió. Berto había vuelto a subir la ventanilla. Lo del gargajo era un número que espantaba a las chicas. Rosana parecía no reaccionar por nada. ¡Con ese apellido! ¿A vos te encerraban en los placares de los colegios, no? ¿Los profesores te pegaban en las yemas de los dedos con el puntero? ¿La directora te metía la tiza más gorda en la conchita? Ella, pura sonrisa. Vas feliz en un auto con un desconocido que te odia a primera vista. “¿Hay para comer en tu casa?”. No sé. “Tiene que haber: es una orden”. Puedo hacer unos bocaditos de papa. “¿Papa y qué?”. Papa y cebolla frita. “¿Knishes?”. Ella se sonrojó y él apretó el acelerador. El Torino cupé 380, verde esperanza militar, mordió la calle negra en la dirección que ella le apuntaba. La casa de Rosana quedaba a veinte cuadras del búnker de soltero de Berto.

—¿Cuántos años me dijiste que tenés?

—Cuarentaidós.

—¿Y sos soltera, o qué?

—Separada, bobito.

No me digas bobito, no quiero oírte insultándome; yo sí puedo insultarte porque te lo merecés y porque mi soldado me lo permite, porque soy un hombre soldado, un hombre pija, en tu concha, en tu culo y en tu boca. En ese orden. Con un baño antes para prepararme y otro después, para limpiarme. Berto cerró la canilla de la ducha con toda la fuerza de sus manos.

—¿No hay modo de parar este goteo?

—No.

—¿Dónde están mis zapatos?

—Comamos descalzos.

Él se sentó entre una pila de libros y una pila de discos. Ella había encendido una vela sin apagar las luces de la casa. Él se había quedado en camisa y slip. Ella no se había sacado el pañuelo del cuello.

—¿Así de chiquitos los hiciste?

Rosana levantó la fuente e hizo como que se la llevaba de vuelta a la cocina. ¿Sabés que soy judía, no? Él levantó un knishe; lo mordió.

—Está seco. Le falta sal.

Salame seco sin sal se seca solo sin sol. Ella podía tolerarlo todo, tal vez, menos que alguien, en su propia casa, sentado entre una pila de sus libros preferidos y otra de sus discos olvidados, dijera le falta sal a uno de sus knishes. Berto lo supo por la cara que puso. Menos un goi, menos aún uno que había conocido en un baile del Club Israelita, hacía apenas tres horas, mientras escuchaban a los Bee Gees y bebían cerveza regalada. ¿Sabés qué soy, no? Rosana apuntaba con la bandeja hacia la cocina goteante y cucaracheada, sin dejar de sonreír, como si lo que estuviera haciendo, ese amague de llevarse los knishes, fuera un buen chiste. Rosana levantaba el talón del pie derecho a punto de dar un paso hacia delante para tirar a la basura la papa unida a la cebolla y lo volvía a bajar como si regresara. Ponía cara de duda, cara de ¿voy, no voy?, cara de ¿querés comer o no querés comer?, cara de ¿sabés qué?: soy la que te vas a coger por la concha y por el culo, soy la que te va a hacer acabar un litro de leche adentro de un preservativo, soy la que después, a lo mejor, te va a querer chupar, porque “quien no chupa remeda al chocho”, y el chocho es alguien que está satisfecho, y una buena judía no está nunca chocha, menos si tiene un nombre con perritos abotonados, menos si se apellida Auschwitz; y el chocho es también alguien que chochea y es medio lelo y acá el único lelo sos vos, desconocido, con tu soldado firrr-me en posición de cumplidito; y el chocho es también una vulva, guarangamente, y una buena vulva nunca remeda el chupe.

—Los hice especialmente para vos, ¿sabés?, y no voy a soportar, ¿sabés?, ninguna crítica.

Habrá que ver cómo se humedece lo que está seco, pensó Berto, por qué bendito mecanismo una recién entalcada de venus se transformará en el perrito mojado de los machos. Habrá que ver si sabe hacerlo, si sala el salame sin sol para que no remede nada y, simplemente, sea.

—Mi amiga tiene casi cincuenta. Los resultados de la punción también dijeron eso.

—Qué cosa.

—Que todas las células eran deformes.

La cara que habría puesto el médico para decir eso tal vez fuera la misma que ponía Berto al mirarle las plantas de los pies apenas levantadas, los talones sucios.

—¡Cincuenta años y quiere tener un hijo! ¿Por qué no se deja de joder?

—Ahora se puede. Se reemplazan los núcleos de los óvulos por núcleos de células no sexuales. De la misma mujer o de otra.

Una punción, un knishe. Hágale una punción a un knishe, doctora. Sacate la pollera, la bombacha. ¿No usás corpiño? Más vale que te compres uno, porque si no, algún día, te vas a tropezar con las tetas. Ju, ju. Lo que le voy a hacer, señora, es una punción con jeringa de carne. ¿A ver el knishe? Baratita la pussy. ¿Si me pussi el forro? Ni en curda entro en esa caverna sin un 0,04 lubricado al Cloruro de Benzalconio. ¿Que te la chupe un poco? Andá a saber desde cuánto hace que no le pegás un bidetazo.

—¿Te dije que soy nazi?

Silencio.

¿No te vas a sacar ese pañuelo del cuello? ¿No te lo vas a sacar? Porque tiene mal olor, porque es feo. No se puede estar desnuda y tener ese trapo atado. Lo odio más que a tu foto de cuando eras bebé. No me importa tu dolor de garganta. Acá hace mucho calor. Esa estufa tira demasiado para una habitación tan pequeña.

—¿Querés que apague la luz así no lo ves?

Quiero que te lo saques, que lo tires a la basura, que lo quemes y jamás de los jamases te vuelvas a poner algo parecido.

—Sin el pañuelito me siento demasiado desnuda.

Con el pañuelito me siento demasiado pelviano, me siento chocándote con mi soldado, el golpeador del sexo. Meta y ponga; así. Asííííí... La funda de la almohada olía a vinagre. Con vinagre se aderezaban comidas rápidas, como la que ellos acababan de condimentar. ¿Hace cuánto que no cambiaba aquellas sábanas? Las manos de Berto hicieron fuerza sobre el colchón para salirse, y el cadete de guardia, antes guerrero, se corrió de lugar. No debía dejar que se le desprendiera el uniforme de látex, eso era lo más importante: había que comprobar que siguiera puesto, sacarlo con cuidado, extenderlo. Berto no miraba nunca si había sangre; tampoco miraba la cara de la compañera por si, como esta vez, a ella no le había pasado nada. ¿Eso era todo? Rosana lo abrazó. Berto hizo los dos nudos de rutina, contiguos y apretados, en el preservativo. A veces lo inflaba, en polvos más festivos. A veces se quedaba mirando sus pescaditos nadar en la crema blanquecina, al trasluz. ¿Una estufa sola era la responsable de tanto calor? ¡Por eso había acabado rápido! Rosana lo abrazó más fuerte. Él sintió sus anillos contra la espalda. “No importa, no importa”, le susurraba. ¿No importa qué? “Nada, que te duermas, mi nazi de juguete”. Berto no atinó a contestarle. ¿Cómo se contestaba ese agravio? ¿Debía gritarle, pegarle u olvidarse? Rosa-sana, colita de rana. ¿Tenía que volver a intentarlo? La culpa era de ella, por cocinar knishes horribles, por no arreglar los cueritos de las canillas, por usar muchos anillos, por no lavarse los pies antes de acostarse, ni quitarse el pañuelo del cuello. Podía haber sido peor, pero a cuerpos que no se conocen, bienvenidas como adioses.

Ella le apretó el conscripto dormido, mientras se inclinaba para apagar la luz. “Igualmente, no esperaba nada”, agregó. Él revoleó el preservativo usado, que fue a parar a la repisa o a la pantalla del velador. La jipi judía y el nazi de juguete. ¡Que agradezca que no tiene en el ano lo que ahora tiene en la mano! Berto prefirió quedarse callado, por las dudas de que ella quisiera tenerlo en el ano, en lugar de estar manoseándolo. Esas caricias eran un buen estímulo para dormirse, tal vez el único, pensó: la oscuridad del cuarto dejaba mucho que desear, la luz de la luna entraba por una ventana sin postigos ni cortinas. A la mañana la claridad va a resultar intolerable, pensó. También estaba el calor de la estufa.

—¿No se puede poner al mínimo?

—Soy muy friolenta.

También el gotear permanente de las canillas. Las de la cocina hacían un tipo de ruido, rebotando sobre la superficie de agua; otro las del baño, percutiendo sobre la loza descascarada de la pileta; otro más, como un aplauso, las de la ducha, amplificadas en el espacio de la bañadera.

A las gotas se agregaron los tictacs del pulso de un reloj. Berto estaba con el dos de oros dibujado en los ojos, con los faros encendidos de su Torino cupé 380, verde esperanza militar; cada ojo un faro, alternativamente encendidos, tic y tac, como si fuera a girar el cuerpo hacia un lado, hacia el otro, en esa cama incómoda, y se viera obligado a realizar los guiños.

Había logrado dormir un momento, tal vez unos doce o quince minutos: estaba empapado en sudor, tenía sed y los ojos secos. Se sentó y encendió la luz del velador. A su lado se despatarraba, imperturbable, la dueña de casa. Llena de anillos y pañuelito; con el cuerpo alargado como el de una lagartija y las nalgas derretidas. Se dio vuelta; sus pezones eran dos insectos. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de bibliotecas; los libros exhalaban un olor más agrio que el de las sábanas, más humano, quizás, que el de la misma chica. El cuerpo de ella se quejó y su mano surgió desde debajo de la almohada, como un animal dispuesto para la fuga. Sus dedos tocaron el interruptor. El velador tembló antes de apagarse. Berto miró por la ventana sin persianas. El patio de afuera era pequeño y la hierba había crecido sin control. La luna llena alumbraba todos los rincones. Eran las cinco y cuarto de la madrugada. Hacía meses que nadie cortaba el pasto.

Se pasó la lengua por los labios. Parecían lijas. Como los labios de Rosana; ella se lo había dicho en el Club Israelita, mientras él se la llevaba para afuera. Después la vio pintárselos de color y preguntarle si tenían mal gusto. Ya estaban en el Torino cupé 380, verde esperanza militar, sentados, besándose meticulosamente.

—¿Mal gusto a qué?

—Es una medicina.

Ella dijo que tenía una enfermedad que se llamaba queilitis (sacó una birome con la punta mordida y escribió la palabra sobre un atado de Marlboro, para que sonara más real). Por eso no podía besar a nadie sin ponerse pomada. Si besaba sin pomada se le rompían los labios. Berto pensó que nunca la había visto sin pomada, ahora dormida o antes de subir al auto, y le buscó la cara bajo la luz de la luna. Los labios de Rosana estaban tan cuarteados como los suyos. Él pensó si no se habría contagiado la enfermedad en el contacto. Jamás debió haber apoyado sus labios sobre aquellos. Salió de la habitación; caminó como un sonámbulo; entró al baño.

Las canillas iban a toda marcha. La de la pileta, por ejemplo, tenía la cruz falseada, por lo que estaba siempre a punto de suspender la tercera gota antes de soltar el chorro. Tal vez Rosana encendía tan fuerte la estufa con la esperanza de poder evaporar esas gotas antes de que chocaran contra la pileta. Berto cerró la canilla lo mejor que pudo después de lavarse la cara. En el espejo se vio las ojeras iracundas. Cuando un judío lo contradecía, él siempre quedaba más antisemita. Si era una mujer, peor. Si tenía las canillas sin cueritos, peor.

El calor de la estufa llegaba hasta la cocina. La luz no funcionaba. Berto se sentó en una banqueta. Abrió la heladera. La lamparita del interior emitía un brillo intenso, que lo hizo parpadear. Los knishes seguían en la bandeja; había también un pote de mayonesa con la etiqueta arrancada, la mitad de un postre de dulce de leche en descomposición, una manteca con dos cucharas clavadas, una jarra de jugo de pomelo casi vacía. Se llevó un knishe a la boca: estaba frío, asqueroso. Escupió el pedazo, lo apretó contra el que sostenían sus dedos y devolvió el conjunto pegado a la bandeja, disimulado entre los otros. Tomó un trago de la jarra y no era, como él había pensado, jugo de pomelo, sino ananá diet, de sobre. Escupió el buche. El cajón de las verduras estaba repleto de naranjas.

La heladera abierta no lograba bajar la temperatura del ambiente. Berto también abrió la puerta del congelador. El frío seco se posó en su cara como una máscara refrescante. Entornó los ojos. Adentro del congelador había dos cubeteras, invertidas una sobre otra, como los panes de un sándwich helado. Entre ellas había algo irregular que no permitía a la cubetera de arriba posarse perfectamente sobre la de abajo. A Berto le gustaban las cosas ordenadas; si había algo que dificultaba el encastre, debía ser eliminado. Quitó la cubetera superior. Tomó la piel de ese jamón intermedio con aprensión y curiosidad. La boca se le redondeó del asombro. El jamón era de fino látex importado; 0,04, como la piel de un globo sin inflar. Con sus espermatozoides refrigerándose. Los nudos eran los que él había hecho —dos, contiguos y apretados—. Cobijó el preservativo entre las manos. Cerró las puertas.

¿Qué hacía eso ahí? ¿Ella se había levantado para guardarlo? ¿Cuándo? ¿Para qué lo congelaba? ¿Con permiso de quién? Al preservativo le costaba más que a Berto recuperar el calor perdido. Le dio aliento con la boca. Tenía que salir de allí de inmediato. Lavarse la cara y escapar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era lo único frío que podía sentir, con la puerta de la heladera cerrada. Manoteó la canilla y en la oscuridad movió la pila de platos. El movimiento de la pila crujió como una ventana en una película de terror. Berto alcanzó a abarajar algunos platos en el aire. Dos fueron a parar al suelo; una bandeja circular de latón golpeó contra la mesada y quedó rotando como un trompo. Al romperse, los platos hicieron un estruendo que lo obligó a saltar. Los trozos de loza no lo habían alcanzado, pero sí los restos de comida. Pisó algo que podía ser un pedazo de carne o una laucha muerta.

Rosana encendió la luz del velador. Berto salió de la cocina arrastrando las plantas de los pies para limpiarse. Tenía las piernas salpicadas por una gelatina verde. “Qué pasa”, dijo ella, incorporándose entre sueños. ¿Había estado tapada con ese cobertor de invierno, con el calor que hacía? Berto levantó su camisa y el pantalón del suelo y se limpió la pierna derecha con la punta del cobertor.

—Me voy —dijo.

—¿Por qué?

—Porque estoy enojado.

Entonces Rosana abrió bien los ojos, deslegañándose para poder entender lo que estaba pasando. ¿Qué derecho tenía a despertarla antes de que sonara el reloj? ¿Acaso ella no le había dado todo, sus knishes, su baño, su cama, hasta su propio cuerpo? ¿Qué le daba él a cambio? ¿Su desprecio, su desagrado, su impotencia? Rosana dijo impotencia con ímpetu, como si dijera “progreso”, o “futuro”, o alguna otra palabra importante. Como si dijera “fracaso”.

—¿Qué me decís impotente? ¡Bien cogida que estás!

—Si no sentí nada, tarado.

—En todo caso es eyaculación precoz... Impotencia es otra cosa. —Y agregó, sin vacilar—: Si no sentiste nada es porque sos una frígida...

Se puso las medias, el pantalón.

—¡Lo que hay que oír! —gritó Rosana—. Si acabaste en un segundo… ¡Qué querés que sienta en un segundo!

Berto se arrodilló en la cama. Sin mirarla, dijo:

—¿Y eso te da derecho, acaso, a robarte mi semen?

Ella se quedó callada un instante.

—¿Qué semen, ni ocho cuartos?

—¿Dónde están mis zapatos?

—¡Qué semen, ni ocho cuartos! —repitió ella.

Él se volvió a parar.

—Hacete la boluda, ahora. ¿Para qué mierda querías mi preservativo, a ver?

—¡Qué tuyo, si es mío! Si lo compré yo...

—Pero lo que hay adentro es mío, ¿entendés?, y no me explico por qué lo metiste en el congelador...

Rosana puso cara de no saber qué le estaba diciendo.

—¿En el congelador?

—Entre dos cubeteras.

—¿El forro usado?

—Este —dijo él, poniéndoselo delante de sus ojos—. Hacete la boluda, a ver.

Ella recogió la sábana caída con su pierna flaca.

—¿Y qué sabés si es tuyo? —preguntó.

—Tiene mis dos nudos.

—Casi todos los tipos le hacen nudos.

—Pero no dos, ni este tipo de nudo. Lo aprendí en la Marina.

Ella se rio. Él agregó:

—Además, si no es este, ¿adónde está, me querés decir?

Los dos miraron hacia la pantalla del velador.

—Lo sacaste —dijo Rosana, señalándole las manos—. Ahí: lo tenés vos.

—Lo saqué, pero del congelador —dijo Berto—. Está frío.

Ella se mordió el labio.

—Mirá lo que hay que escuchar... El marinero no sabe coger, pero ata el forro de una manera única, y le controla la temperatura... —dijo—. Sos increíble. Vení, acostate...

—No sabe coger las pelotas, si no fuera por tu pañuelito, tu estufa, tus goteras...

Rosana tiró del cobertor para volver a taparse.

—Bueno, de alguna manera tenías que ser inolvidable... —dijo.

—¿Me estás cargando? —reaccionó Berto.

—Un poquito. Vos tenés el tipo de los que, si no se les para la pija, se les para el corazón.

—¿Estás buscando que te cague a trompadas?

Rosana se calló. Él comenzó a pasearse por la habitación, como un tigre enjaulado. Se golpeaba la palma con el puño cerrado.

—Vos no sabés quién soy, no sabés nada de mí...

Tenía la cabeza roja.

—¿Qué pensabas hacer, a ver? ¡Contestame! ¿Qué querías?

—Lo mismo que quiero ahora: dormir —dijo ella, nuevamente estirada sobre el colchón.

—Parece que no toda la noche quisiste dormir. En algún momento habrás querido jugar a los experimentos...

—Qué decís, qué experimentos... —Rosana golpeó sobre la almohada vacía con su mano llena de anillos, para completar la invitación—. Vení, dale… ¿De qué experimentos hablás?

Berto se quedó callado.

—No sé —dijo—. Explicame vos.

—¿Qué tengo que explicarte?

—Qué ibas a hacer con mi preservativo lleno. Con mi esperma recién ordeñada.

Rosana parpadeó y se pasó la mano por la cara. Trató de erguirse. “No entiendo de qué esperma me hablás...”, contestó, antes de bostezar. El bostezo fue tan largo que él tuvo tiempo para guardar el preservativo en su pantalón y salir al pasillo.

—¿Dónde me escondiste los zapatos?

En el comedor entraba la luminosidad del amanecer con mayor intensidad que en la habitación. Un viento incipiente agitaba los pastizales de afuera. Ella se levantó y siguió a Berto por la espalda, hasta abrazarlo.

—No estoy loco, ¿entendés?: sos la única persona que hay conmigo en esta casa. Yo no lo puse ahí. Tenés que haber sido vos.

Los brazos de Rosana le apretaron el pecho.

—¿Y si hablamos cuando suene el despertador? —le sugirió.

—No. Deberías explicarme qué pasa.

—¿Ahora?

—Ya.

Ella lo soltó. Dio la vuelta hasta quedar de frente. Tenía cara de enojada. Lo señaló con su dedo índice extendido y acusador. Solamente en ese dedo llevaba tres anillos.

—¿Te creés que sos el único que usa forros acá en mi casa? ¿Te creés que fui así de fácil porque sos especial?

Berto bajó la cabeza.

—Todas las noches me cojo un tipo, si no andá a ver la basura. Ni me molesto en tirar las bolsas para que el próximo no vea las gomitas...

A Berto le pareció que las goteras espaciaban el ritmo, que el calor dilataba cada vez más el silencio entre esas pequeñas explosiones. Ella sonrió repentinamente.

—Me encantó estar con vos —dijo—. Mañana, mejor dicho dentro de un rato, tenemos que levantarnos. Por favor, seamos sensatos y volvamos a la cama, que ya está amaneciendo.

Berto se quedó donde estaba.

—Por favor —repitió ella—. Después será otro día.

—¿Y ahí sí me vas a explicar?

Rosana subió los hombros, como diciendo que no había nada para explicar; pero dijo:

—Bueno.

Berto llegó a la cama con los ojos semicerrados. Se desvistió rápido; las gotas espaciaron tanto el ruido que le pareció que desaparecían. Lo último que vio fue su pantalón sobre la mesa de luz y a Rosana desnuda y con el pañuelo al cuello, colgando una frazada de dos ganchos sobre la ventana sin persianas. El cuarto se oscureció. Él oyó que ella entornaba la puerta y sintió el cuerpo que se acomodaba a su lado en la cama. Entonces se entrelazó con los brazos y las piernas flacas de la mujer, para asegurarse de inmovilizarla mientras dormían. El soldado se le puso en actitud belicosa debido a la proximidad, y aunque ella hizo “mnnn”, Berto no quiso oírla. Solo iba a despertarse si la veía revisar los pantalones sobre la mesa de luz. Y para eso ella tendría que desenredarse, incorporarse, dar la vuelta, tomar los pantalones, sacudirlos, volver a rodear la cama, volver a introducirse, hacerse la dormida. Fue tanta la tranquilidad que logró Berto que hasta tuvo un sueño. Un sueño feo, como todo lo que había en esa casa.

Se encontraba fumando en el balcón de su departamento, tranquilamente, cuando escuchó ruido a llaves en la puerta de entrada. Nadie más que él tenía esas llaves. Ladrones. Soltó el cigarrillo encendido sobre la baranda. La puerta se abrió. Un hombre idéntico a Berto hizo su aparición. Tenía el mismo llavero con pelota de tachas, vestía la misma ropa, arrugaba las facciones con igual desagrado. Cerró la puerta con un golpe y fue directo al balcón para arrojar la colilla que le estaba abrasando los dedos, al vacío del patio de aire y luz. La colilla pasó rozando la oreja de Berto.

Se despertó sobresaltado. Alguien estaba parado junto a la cama, en la oscuridad. Podía percibir el movimiento. Pensó en el doble del sueño, que acababa de ver cara a cara, como al reflejo en los espejos. Palpó el cuerpo de ella, que seguía acostado, enredado, dormido. Sintió que el aire se movía apuradamente a sus espaldas, como impulsado por un ventilador de aspas humanas. Extendió la mano hacia la frazada que hacía de cortina y algo —¿una planta?, ¿un animal?, ¿un hombre?— le rozó los dedos en la oscuridad. Esa cosa estaba viva y emitía más calor que la misma estufa, era algo que estaba más sudado que la propia masa muscular de Berto. Un gato enorme, pensó, sin pelos y con la piel de gallina. ¿Todo eso había sentido en ese mínimo contacto? Su ropa cayó al suelo y el grito surgió, por fin, de la garganta de Berto, que se paró y arrancó la cortina de un tirón.

La luz caló todos los rincones de la habitación, como un detective buscando al asesino. Rosana se despertó. Berto no paraba de decir “había alguien”; se vestía otra vez y gritaba, afiebrado: “alguien, alguien”. El calor le volaba la cabeza. “Lo toqué”. Ella se levantó. Cubierta por la sábana fue hasta el comedor, miró hacia el patio, revisó el baño y la cocina y regresó al dormitorio con las ojeras puestas.

—No hay nadie —dijo.

—Pero lo toqué... —Los ojos de Berto estaban rojos de sueño y confusión, de agotamiento y sueño.

—¿A quién?

—No sé... —balbuceó—. Estaba acá...

—Vivo sola.

—Pero había alguien...

—¿Adónde?

Su cara se desencajó en un gesto desesperado. Ya estaba vestido. Tenía puestos hasta los zapatos.

—¿Se fue? —preguntó.

Rosana suspiró largamente. No había dormido casi nada.

—Está bien, me voy —dijo él.

Ella lo siguió hasta la puerta. Le abrió con su mano repleta de anillos. Berto se detuvo un momento, para pensar si podría manejar el auto o no. En su estado. Desde la puerta entreabierta se veía parte del capot del Torino cupé 380, verde esperanza militar.

—Chau —dijo Rosana.

Berto ni le contestó. Salió a un jardincito abundante de dalias y hortensias, pasó una verja entre dos pilares que terminaban en enanos de cemento. Los enanos estaban pintados de blanco. Tanteó las llaves en su bolsillo, tanteó la billetera. Estaban en sus sitios. Abrió la puerta del auto, se subió, arrancó. El primer semáforo, a tres cuadras, lo tomó por sorpresa. Frenó sobre la senda peatonal. Metió las manos adentro de cada uno de los bolsillos, hasta el fondo. Tiró de los géneros hacia afuera; uno por vez. No todo estaba en su lugar. Le faltaba el preservativo.