Читать книгу Auschwitz - Gustavo Nielsen - Страница 7

Оглавление2

Las luces del semáforo le decían “pará, Berto, revisá bien”. La luz roja era un lunar de carne; la amarilla era un preservativo sin usar; “ahora seguí, Berto, seguí”. Verde. Berto pensó que no sabía cómo seguir, qué tenía que hacer para recuperar el semen extraviado. El semáforo no indicaba el camino, simplemente bajaba la bandera de largada y se lavaba las manos. “Mierda”, dijo Berto.

Estacionó a doscientos metros, frente a la puerta de un restorán. Faltaban varias cuadras para llegar a su edificio, pero no podía seguir manejando. Estaba perturbado. Miraba pasar a la gente como desde una jaula de cobayos; como si todas esas mujeres que iban y venían fueran investigadoras y él, pobrecito, ratón. Mujeres con sombreros, adolescentes en delantales y medias tres cuartos, cuarentonas en taxis, gimnastas de pantalones chillones, señoras de compras, ejecutivas entalladas, embarazadas, niñas, abuelas. ¡Cuánta gente para las ocho de la mañana! A Berto le encantaban las mujeres; es más: se hubiera cogido a muchas de las que pasaban, menos a las abuelas, a las que arrastraban changos, a las embarazadas que habían cumplido el sexto mes y a la más petisa de las que llevaban sombrero, que era enana. ¡Si se había cogido a una jipi con lunares cancerosos! A esa que pasaba ahí también le habría hecho el favor, claro. A la del júmper. Los júmpers eran las ropas más sensuales para Berto, porque el cuerpo quedaba desvestido en una sola movida. Y quedaban al descubierto las nalgas apretadas, las tetas de pezones duros. Todas tenían algo. Con todas las mujeres de su vida se podía armar una Frankenstein de ensueño, ochenta por ciento judía, sacando las piernas de una, el cuello de otra, los ojos de una tercera. ¡Hasta podía incluir partes de Rosana! Todas tendrían algo para contribuir a aquella mujer perfecta, pero ninguna de ellas, de eso Berto estaba seguro, querría guardar su semen, salvo la última. ¿Cuánta vida tenían los espermatozoides fuera de su cuerpo? Seguramente más de lo que Berto tardaba en producirlos de nuevo. Él entendía que si estaban en un medio cálido y viscoso (por ejemplo: el cuello del útero), podían aguantar uno o dos días. La única señora que vio con delantal tenía los pechos grandes y blandos. Para rebotar, pensó Berto. La mujer sacó un celular de su cartera. “Hola, Saravia, feliz año”. Berto miró la fecha en el reloj. Jueves siete de enero. Puso primera. Arrancó.

En su departamento lo esperaban tres llamados y dos tarjetas postales. Una tarjeta y un llamado eran de su trabajo. “Feliz Año Nuevo” y “Bonjour, monsieur: ¿agreglo citas paga hoy y mañana, o las paso paga la semana pgróxima?”. Era la secretaria de Mondrián, una pituca de la Alianza Francesa llamada Dominique, de cincuenta y tantos años muy deteriorados, renga de la pierna izquierda. Una francesa nacida en Bernal, que pronunciaba a lo Cousteau. Le habían puesto la menos excitante de todas las mujeres para que él pudiera hacer su trabajo, y para que la dejara trabajar a ella. Desde que Dominique había entrado a la oficina, Berto odiaba a los discapacitados. Ese año había devuelto sin abrir las tarjetas de salutación que los pintores sin manos venían enviándole para las fiestas y él compraba sin chistar. Hizo suspender la compra mediante la propia Dominique. Sin embargo, la voz de ella en el contestador lo calentaba. Algo había allí de la aprendiz de francesita que habría sido en el Liceo, en sus años de llevar polleras y escotes. La otra tarjeta era de su vecino. Traía una foto de una naranja en tamaño natural, con la inscripción “Beto: dulce año para ti y los tuyos”. ¡Dulce año! Parecía una propuesta gay. ¡Dulces lechitas! Aunque Luis, el vecino, no era gay. Era hindú. Berto soportaba sin corregirle el hecho de que lo hubiese apodado Beto, sin erre, porque le parecía que Luis lo hacía de cariñoso. La naranja era un lunar de carne varias veces aumentado.

Los otros dos mensajes eran de Rosana. Uno decía:

“Tratemos de tranquilizarnos; es el principio del año y sería bueno que nos siguiéramos viendo... ¿Hola? ¿Estás ahí?”.

El segundo mensaje decía:

“Ya encontré el forro, no te hagas mala sangre. ¿Almorzamos?”.

Berto decidió llamar solamente al trabajo. Dijo que estaba indispuesto, porque de verdad se sentía así. Indispuesto para subir al tren en la estación Carranza, para viajar apretado por la gente, bajarse en Retiro, caminar las cuadras que lo separaban del edificio Mondrián, en Plaza San Martín. Tenía que descansar. Escuchó el chirriar de la puerta de su vecino Luis. Miró el sobre. ¿Había ido hasta el correo a enviar la postal, había gastado un franqueo, había molestado al servicio de carteros y al mismo portero del edificio pudiendo, simplemente, entregarla en mano? “Este Luis...”. Berto se asomó al pasillo antes de que su vecino cerrara la puerta. Varias bolsas de supermercado esperaban en el umbral. Tenían el logotipo de Jumbo y la estampa de un pino con adornos. Berto levantó las bolsas y entró al departamento contiguo gritando: “Jo,jo,jo,jo: ¡Namasté y Feliz Navidad!”.

—Hindúes no festejamos Natividades, Beto —contestó Luis, desde la cocina. Un leve acento árido cortaba las palabras en sílabas, como si dijera: “hin-dú-es-no-fes-te-ja-mos-na-ti-vi-da-des”. Acomodaba la compra en la heladera—. Tenemos el Holi, el Diwáli, el Dashehará…

—Ya, ya —dijo Berto.

—Nin-gu-na-ti-vi-dad. Namasté —agregó Luis, uniendo las palmas de las manos a la altura del pecho—. Además, ya pasó.

Salió de la cocina y se abrazaron. Luis tenía la piel del color del Río de la Plata; era petiso, esmirriado y una cicatriz le cruzaba media mejilla. El pelo y las pupilas eran negros; el blanco de los ojos, color manteca. Este detalle se veía solo a veces, porque Luis acostumbraba a llevar los ojos entrecerrados como los de una lagartija. Los hacía pestañar constantemente, lo que provocaba desconfianza en casi toda la gente que lo conocía, salvo en Berto. Para colmo, usaba zapatos blancos. Para hacer las compras, para ir a ver clientes, para pagar los impuestos o pasear. Indistintamente de mañana o de noche. Hasta el día en que conoció a Luis, Berto había pensado que nadie que usara zapatos blancos podía ser persona de fiar.

Luis estudiaba computación y coleccionaba artículos científicos. Si Berto tenía problemas en la oficina con la computadora, hacía que lo llamaran a él. Habían arreglado cómo debía pasar las facturas, y aunque Luis era muy bueno en lo suyo, aún no había logrado que lo contrataran. Un contrato de Mondrián significaría un buen impulso a su carrera de técnico informático. Luis lo sabía, pero no era eso por lo que cuidaba tanto la relación con su vecino de departamento. Se estimaban, simplemente. Los dos eran solteros y rondaban los cuarenta años. Berto le alcanzó las bolsas de la fruta. Luis le convidó una lata de boukhah, una grapa oriental.

Se sentaron para brindar por el Año Nuevo. Sobre la mesa había unos recortes anaranjados y puntiagudos, dispuestos a modo de piezas de rompecabezas. Berto tomó uno. Eran cáscaras de naranja. “¿Y esto?”, dijo. Luis comentó que estaba saliendo con una chica obesa que hacía manualidades.

—Sabés que me gustan rellenas, mnnn...

—¿Es india?

—Hindú. Piel ce-tri-na como la de un durazno macerado; mu-lli-dez de montaña de heno. ¡Imposible sentir sus huesos!

Berto se rio.

—Es muy halibidosa.

—Habilidosa.

Luis asintió.

—Monda naranja con una cuchilla sis-sis; triangula los orillos con tijera de peluquería... ¡Ah...!

—¿Y no se pudre?

—¡No, le encanta!

—Digo, la cáscara.

—Todavía no sabemos.

Comentó también que estaba fascinado con sus pezones grandes y del color caramelo de los platos Durax. Comprendía que no era muy presentable —ciento veintitrés kilos distribuidos en un metro cuarenta y ocho—, y hasta podía entender a su madre cuando le decía que era poca cosa para él. Pero todo se debía a que la mirada de la gente era superficial. Él, que la había conocido por adentro, sabía lo que esa niña valía.

—El pingo mío se me va tieso del gusto.

Berto levantó la lata de boukhah en un brindis. Luis retribuyó el gesto.

—También aprecio que haga estas cositas... Mira.

Se inclinó sobre la mesa y movió las piezas de naranja hasta formar una figura. Apoyó las palmas de las manos sobre el modelo terminado y lo giró cuidadosamente, arrastrándolo sobre el vidrio. La figura formaba la palabra Luis, con los bordes dentados.

—¡Deliciosa swami redondita! —gritó—. ¡Amor!

Berto pensó que una mujer que hiciera semejante manualidad era prácticamente incogible.

—Horripilante —alcanzó a decir, antes de que Luis inclinara la cabeza hacia atrás para beberse lo que le quedaba de boukhah.

La mesa estaba tan sucia que Berto sintió que odiaba a esa chica. Luis dijo: “está por venir, la vas a conocer”. Berto se excusó. Tenía que hacer una llamada por teléfono. “¿No fuiste a trabajar?”. No. “Ah, oligraca...”. Berto sonrió y bebió de su lata hasta vaciarla. La apretó en el puño. Sobre la mesa, el bollo de aluminio era una basura más.

—No fui porque tuve un problema.

Luis dejó su lata vacía al lado de la otra. Se sonó la nariz con un Kleenex y también lo apoyó, hecho un bollo, sobre la mesa.

—Un problema con una guarra.

Luis estaba acostumbrado a oír los problemas de su vecino: todos eran de mujeres; todos eran irresolubles; de todo tenía la culpa el género femenino.

—Esta vez va en serio —dijo Berto.

—¿Matrimonio?

—Ni muerto.

Le contó lo que había pasado en la fiesta del Club Israelita: los knishes, el calor de incubadora y el preservativo. Puso especial énfasis en ese punto.

—Esa noche no lo inflé —explicó—. Pero le hice dos nudos.

—¿Estufa en verano?

—Sí.

Le contó su temor y se preguntó una vez más para qué querría el preservativo. Luis prometió fijarse en los artículos científicos. La última revista Técnica Hoy venía con una separata de las novedades genéticas y los adelantos en el campo de la fecundación. La ciencia se renovaba rápidamente en el tema de los óvulos y los espermatozoides.

—¿Y cuál es el problema?

Berto abrió grandes los ojos. Luis acomodó el cenicero entre los restos que había sobre la mesa y comenzó a fumar.

—¡Mierda! Puede aparecer cualquier bebé por ahí, con mi cara. Rosana podría vender el semen, inseminarse ella misma, o regalárselo a sus amigas en los cumpleaños. Con un poco de maña, cualquiera puede tener un hijo mío. Es algo repugnante.

Luis dejó caer la ceniza desde demasiado arriba del cenicero; parte cayó adentro y parte afuera. Volvió a aspirar su cigarrillo. Largó el humo calladamente.

—Me da cosa... no sé. —Berto pensó que los fumadores eran la gente más sucia del mundo, porque llevaban el mal gusto instalado en la boca y, además, tiraban cenizas. Cuando él se levantaba una mujer con los dientes amarillos por la nicotina, o con un mínimo resabio de sabor a tabaco, la mandaba a cepillarse inmediatamente, como requisito indispensable para seguir siendo besada. A pesar de la pasta dentífrica o el spray colutorio, la mayoría de las veces el gusto persistía. Las mujeres fumadoras no le duraban más de tres encamadas. Berto solo fumaba en sus sueños.

—De todos modos: ¿qué puedes hacer?

—Nada... Aunque ahora me llamó. Dijo que lo había encontrado.

—¿Le preguntaste para qué lo quería?

—No atendí. Dejó un mensaje. No le creí. Por algo lo puso a congelar.

Luis estaba diciendo “no te vengás forfai, amigo”, cuando sonó el timbre del portero eléctrico. Apagó el cigarrillo contra el fondo del cenicero. Se levantó y fue hasta la cocina, a atender.

—¿Abre? —preguntó, levantando el auricular.

Berto atrajo el cenicero cerca de su cara. El olor le daba náuseas, pero la colilla había quedado mal apagada y una chispa dorada seguía extrayéndole humo. La saliva se hizo una pelota líquida en la boca de Berto. La volcó de sus labios, sobre la brasa. Detestaba tocar aquellos restos con sus dedos. Luis regresó al comedor.

—Es Xanih —dijo—. Convendríamos terminar de hablar.

—¿Me estás rajando?

—Un poco —agregó él, sonriendo—. Es tímida, le da rojura... ¿Cómo se dice?

—¿Vergüenza?

—Eso. Salvo cuando baila el flamenco...

—¿Pesa ciento veinte kilos y baila flamenco?

—Suena raro, pero ella está realmente entera para el flamenco. Especialmente te invitaré a que la veas...

Por favor, no, pensó Berto. Se paró, salió al pasillo y entró rápidamente a su departamento. Tenía otros dos mensajes. La secretaria de Mondrián quería saber cuándo le podía mandar el médico de la empresa. “Merci, monsieur”. Rosana insistía con lo del almuerzo. ¿Para qué querría ir a almorzar? ¿Le devolvería el preservativo durante la comida? Él le había pedido que se quitara ese trapo progre del cuello y ella se había negado. ¿Si le pedía el preservativo, no podía negarse también? No quiero ir a comer: me siento mal del estómago. Le dolía la cabeza. Pegó un ojo a la mirilla de la puerta, cuando en el pasillo se encendió la luz. Vio pasar un gran plumón de pelos negros asentado sobre una enorme carroza color marrón. Era como si Mercedes Sosa se hubiera comido de un bocado a María Marta Serra Lima. La masa quedó temblando frente a la puerta del departamento vecino. Levantó la cabeza un instante, en un gesto que denotaba un atisbo lejano de femineidad, y Berto pudo distinguir una papa enorme llena de ojuelos, cicatrices y ramificaciones. Vio toda esa carota como el modelo terminado de una manualidad hecha a base de un enorme tubérculo marrón. Sobre la aleta derecha de la nariz llevaba un aro esférico; dorado. Luis atendió a la puerta y, al verlo sonreír, Berto se alejó de la mirilla. ¿Cómo alguien se podía coger a semejante buey? Corrió unos centímetros la cortina de la ventanita absurda, aquella que alguna vez había abierto a la derecha de la puerta de entrada, lo suficientemente grande como para pasar el brazo y alcanzar la llave. La había abierto en la época en que se olvidaba continuamente las llaves adentro, y la puerta se le cerraba con el viento. Era mejor eso que pagarles a los cerrajeros. A través del vidrio esmerilado contempló aquella sombra espesa que no terminaba de pasar por la puerta de Luis.

Desenchufó el teléfono. Se acostó sobre la cama. El ventilador, desde el cielorraso, lo calmaba de la misma manera que hacía él, cuando era chico, con su perro. Berto soplaba y el perrito cerraba los ojos. Berto se dormía y el perro los abría. Un sueño con lunares llenó la habitación. Alguien cortaba esos lunares y, desde adentro, salía un líquido espeso y amarillo. Sobre el líquido flotaba basura. La superficie era aceitosa. Los informes científicos afirmaban que, en esa polución, nada podía existir. Sin embargo, algo se movía. ¡Un hombre nada! ¿No es Alberto, el señor del quinto treinta y nueve? ¿El contador que trabaja en las oficinas Mondrián de Retiro, frente a Plaza San Martín? ¿El hincha de Racing? ¿El que se volteó una judía que lo estafó, comercializando su semen a potencias extranjeras? ¿Cómo hace para fumar adentro del sambayón?

Despertó con los miembros extendidos, como si estuviera estaqueado a la cama. El ventilador seguía girando. ¡Cómo no iba a hacer calor en la casa de Rosana si era enero y ella había encendido al máximo la estufa! Ni en invierno él hubiera podido soportar algo así. Idiota no haberse dado cuenta antes, para huir a tiempo. Ese calor había sido un indicio del ambiente maligno y él lo había pasado por alto. La casa de Rosana era un infierno; Rosana podía ser el mismo diablo. O una bruja. Todas las mujeres eran brujas; Berto no conocía a ninguna que no lo fuera. Y ahora tenía esta preocupación quemándole en el pecho. Eso era exactamente lo que sentía: se palpó el esternón y supo que algo se le quemaba adentro, en la forma de una pelota de fuego. El corazón, pensó. Levantó su espalda de las cobijas, para sentarse sobre la cama. Respiraba agitadamente. La quemazón cesó, dejando lugar a un ardor llevadero que se fue borrando poco a poco, hasta desaparecer.

Volvió a recostarse y nuevamente sintió crecer aquel calor esférico. Se abrió la camisa; un círculo rojo le adornaba el pecho, del tamaño de la sombra de una pelota de tenis. Cuando no pudo soportarlo más, se incorporó. Por segunda vez fue notando cómo la temperatura se disipaba. El calor parecía haber quedado adentro del colchón. Movió las sábanas, que ardían en ese único punto. Asomó la cabeza. Debajo de la cama había una naranja. Estiró un brazo hasta tocarla. No estaba caliente. ¿Cómo había ido a parar una naranja debajo de la cama? La paseó entre los dedos, buscándole algún sentido oculto; un secreto que la hiciera capaz de irradiar semejante energía. Palpó el colchón. Estaba tibio.

Eran las nueve de la noche. Había dormido más de cinco horas. Ya tenía que cenar, aunque no había almorzado. El médico no habría venido, o él no había oído el timbre. Puso la naranja en la heladera, sobre una bandeja. Regresó a la habitación. En la cama, el calor se había borrado por completo. Se sentó en la cabecera. Marcó el número telefónico que tenía anotado en un cartón de caja de Marlboro. “Soy Rosana, dejame tu mensaje después de la señal”. No esperaba encontrarse con un contestador.

Un grito claro, tiznado de excitación, llegó desde el departamento vecino a través de la medianera. La gorda se estaba cogiendo a Luis. Berto fue hasta la cocina; buscó un vaso. Lo apoyó invertido contra la pared, para amplificar su audición. Los ruidos eran a colchón y a risas. “Chin-chin, ¡fondo blanco!”. Un par de veces antes había descubierto a su vecino en situaciones similares: mujeres morochísimas, con bigotes, con las panzas hinchadas, petisas, la mayoría de las veces con las tetas pequeñas. Eso era lo más intolerable, según Berto: además de ser gordas, no tenían tetas. Era una tipología de mujer difícil de conseguir, con los cuerpos como lavarropas y las piernas finas como palos de escoba. Todas solían ser muy discretas en el vestir, aunque igual resultaban graciosas. La primera vez que lo vio acompañado, se había reído de él, como si la gorda fuera una chica consuelo. “Te cacé con un chobi”, dijo. Luis no le entendió. “Es Shabha, mi novia. En sánscrito Shabha significa ‘resplandor de la belleza’. No habla castellano; recita Kirtanas de memoria”. Con la novia siguiente, Berto no se atrevió a insinuar la menor broma. Cocinaba Halava, Khir y un flan de batata delicioso: Luis le había dado a probar. El Halava de esta chica, un postre caliente de sémola, bananas y frutas secas, era, según Luis, el mejor que había comido en su vida, porque lo hacía a la manera tradicional, como lo hacen en Nueva Delhi o en Punjab, y no como lo hacían acá en el “Ashrama Internacional para la conciencia de Krishna” de Villa Urquiza, a diez cuadras de la estación. Aunque Luis no había viajado a la India, estaba seguro de que era el plato más ajustado a la tradición. Ella se lo había asegurado. Los nombres de casi todas esas mujeres llevaban una o dos haches en algún lado, generalmente por el medio. Todas, invariablemente, tenían rollos y ojos como huevos, con pupilas de caviar sobre sendos platitos de manteca derretida. “Ji-ji; chin-chin”. ¿Cómo sería navegar por esa celulitis abigarrada, por ese embutido de grasa temblequeante, rebasando bombachas y corpiños, resistiéndose a las más ortopédicas de las fajas? ¿Cómo sería el abrazo sobre aquellas cinturas infinitas, los chupones sobre pezones interminablemente estirados por la piel de las tetas? ¿Cómo serían los juegos previos del amor en aquella masa adiposa; cómo la trepada, el rolido, el pistoneo? Luis tardaría horas en preparar tantos centímetros cuadrados de piel; en lamerla y acariciarla, revisarle los rincones, los pliegues, todos los dobleces. El vaso invertido contra la pared solo trasmitía la vocecita de pájaro de ella. El trinar de la ballena negra.

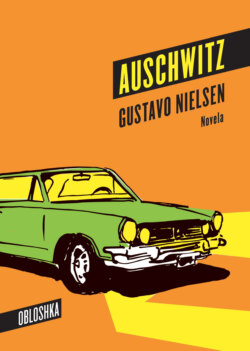

En la cocina abrió la heladera. Al ver la naranja tuvo la misma sensación experimentada al tocar aquel fantasma en la oscuridad del cuarto de Rosana. Si te destripo, te exorcizo. Llevó la naranja hasta la mesa, la ubicó sobre una tabla de picar y tomó un tramontina. Para hacer el corte contuvo la respiración. Las dos mitades quedaron batiéndose como tentempiés distraídos. No, no había sido un fantasma. Había tocado una musculatura; carne. Y las cosas no se salían así nomás de su pantalón, menos si estaban húmedas y pegajosas. Las mitades de naranja no presentaban ningún detalle extraño. Tal vez el tiempo de criogenia elemental pasado entre las cubeteras hubiera modificado el peso de su esperma, solidificándola un poco, asemejando la condición física del preservativo a la de un llavero. Y un llavero podía resbalarse del bolsillo fácilmente. El del Torino cupé 380, verde esperanza militar, con su pelota de madera y tachas plateadas, se le había resbalado de los pantalones cien veces, por decir una cifra. ¡Es que todas las noches andaba de juerga con alguna conchita, y el sexo salvaje iba precedido por la extracción de la ropa con salvaje violencia!

Decidió volver a llamar a Rosana. Eran las diez y cuarto. Era mucho más probable que el preservativo usado y doblemente anudado se pegara a su bolsillo, indiferente a las condiciones de la temperatura. La posibilidad de que se hubiera caído solo, de tan remota, era absurda. Marcó los ocho números. Cortó. Se sentó otra vez sobre la cama, a pensar. “¡Ah, ah, ah!”, emitía la pared medianera, desde el estar. Sus pescaditos tenían alguna utilidad inconfesable para Rosana. ¿Ella habría vuelto a frizarlos? “Una vez que algo se descongela, el proceso es irreversible”, decía Luis. La cadena de frío del espermatozoide estaría, así, definitivamente rota. Diez y cuarenta. El tiempo del razonamiento es tan volátil como el tiempo en las mañanas, pensó. En ninguna otra ocasión pasa tan rápido. Por la mañana, uno bosteza dos veces, se despereza, patea las sábanas, se saca una lagaña del ojo, vuelve a mirar el reloj y pasaron quince minutos. Pensar es igual. Tenía un plan.

A las doce la llamó. “Escuché tarde tu mensaje” —grabó—. “Por eso pensé en cambiarte el almuerzo por la cena, ¿te va? Son las nueve de la noche, espero tu llamado hasta las diez”. Cortó. No había comido nada. Le quedaba la naranja. En la cocina la volvió a mirar; peló un gajo. Detrás de la ventana cerrada, tres murciélagos lanzaron sus vuelos a la noche; flechas negras en el cielo de Palermo. Los chillidos de los animales parecían provenir de todas partes, de la sustancia misma del vuelo. Berto sentía que la presencia humana incomodaba a los murciélagos, como si él fuera el extraño en aquel edificio, un detalle puesto para perturbarles la fiesta. Esa que tenía lugar cada noche en los taparrollos, en las ventilaciones de las estufas apagadas, en cada una de sus madrigueras oscuras: la fiesta del vacío nictálope. Berto escupió el gajo sobre la mitad aún entera de la naranja: era amarga. La tiró a la basura y cerró la bolsa. Salió al pasillo y tiró la bolsa por el conducto del incinerador.

Al regresar, pegó su oreja sobre la puerta del vecino. Ella le hablaba despacio en otro idioma o le cantaba una canción melosa. Se la imaginó desnuda apretando entre sus adiposidades al pequeño y negro Luis, sobre la alfombra desbordante de colillas, ceniza, servilletas, cáscaras, pedazos de comida, tenedores sucios, botellas vacías, latas abolladas y vasos de plástico. Pudo sentir un olor particular, mezcla de humo y alcohol. Una profunda arcada le subió desde el centro del estómago vacío, por segunda vez en el día.