Читать книгу DER WELS - Hans-Gerd Pyka - Страница 7

ОглавлениеII

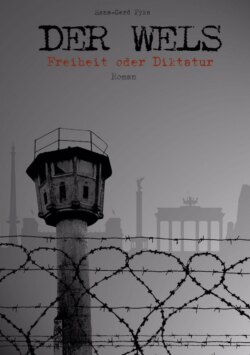

Rolling-Stones-Liste

An manchen Tagen passiert schlichtweg zu viel. Die Weidendorfs arbeiten seit sechs Uhr in der Frühe pausenlos, in Haus B ist ein Abflussrohr verstopft, vier Apartments sind betroffen, der Handwerker, den Carola anhand der „Aufstellung auswärtiger Mitarbeiter“ telefonisch gerufen hat, lässt sich Zeit, obwohl er sofort vorbeikommen wollte. Außerdem haben Tom und Joanne Smith, die zwei Jahre in Haus A, dritter Stock gewohnt haben, bei ihrem Auszug ihre Wohnungsschlüssel mitgenommen, und das Ersatzpaar hängt nicht am Haken – niemand weiß, wo es geblieben ist. „Das geht so nicht, wir brauchen einen Tresor“, sagt Max und sieht es Carola an, dass sie aufgeregt ist: „Joe Carter kommt morgen mit seinem Kram und wir kriegen die Tür nicht auf!“ Max wirft einen Blick auf den amerikanischen Abreißkalender an der Wand, der eine Aufnahme vom Grand Canyon zeigt und das heutige Datum: Freitag, 20. Januar 1967. Zwei Soldaten treten ein: Frank Miller – und Jim Baker, dem Max einen Ford vermittelt hatte. Die Lichtmaschine ist kaputt und Max hat Jim versprochen, beim Verkäufer zu reklamieren. Jim trägt ein Kofferradio auf der Schulter, bewegt sich im Takt von Good Vibrations der Beach Boys, während vom Aufenthaltsraum California Dreamin’ herüberschallt. Lutz, der Handwerker, der endlich da ist, drückt sich an beiden vorbei, setzt sich an den Tisch und klappt seine Brotdose auf. Max faucht ihn an: „Hier brennt die Luft und du frisst Buletten!“ – „Irgendwann muss auch ich mal essen“, antwortet er gelassen. Max überlegt, ob er selbst versuchen sollte, den Abfluss wieder freizubekommen. „Hauptsache, du kriegst die Tür auf“, sagt er zu Lutz. – „Ich muss das Schloss aufbohren.“ – „Ist mir klar, schaffst du es heute noch?“ – „Wir haben Freitag, endlich Wochenende, ich vermisse mein Feierabendbier, aber das interessiert ja keinen. Warum willst du heute noch rein?“ – „Weil der Neue morgen einzieht.“ – „Na hoffentlich, sonst habe ich mich wieder umsonst beeilt.“ – Max bittet Frank Miller um Hilfe, geht mit ihm in das Apartment in B mit der Verstopfung, zu zweit versuchen sie es eine Stunde, dann gibt Max auf. Inzwischen hat Lutz die Tür in A geöffnet und meldet sich bei Carola ab. Max läuft ihm hinterher. Draußen ist es längst dunkel, die Luft kalt. „Lutz! Wir schaffen es nicht, du musst mir helfen. Ich zahl nen Fünfziger extra.“ – „Geht nicht. Bin verabredet. Ist mir wichtig. Such dir einen Klempner.“ – „Ja, wie denn? Um diese Zeit!“ – „Notdienst.“ – „Wo denn?“ – „Telefonbuch.“ – „Bis der hier ist! Lutz, kannst du deine Verabredung nicht verschieben?“ – „Wir wollen ins Kino, Julia und ich.“ – „Wann?“ – „Um sechs.“ – „Dann haben wir noch eineinhalb Stunden. Soll ich deine Freundin abholen? Ich fahre sie her, du pustest das Rohr durch, dann bringe ich euch hin. Welches Kino denn?“ – „Schloßstraße.“ – Bin ich in zehn Minuten. Die Karten besorge ich, okay?“ Frank und Jim gesellen sich hinzu, Jim fragt nach der Lichtmaschine, Max erklärt den Sachverhalt auf Englisch, da setzt Lutz sich plötzlich auf sein Fahrrad und rollt los. „Also, bis gleich?“, ruft Max ihm hinterher. „Geht nicht“, ruft Lutz zurück, „Julia wartet in Ost-Berlin und ins Kino wollen wir auch nicht. Ich habe eine Einreiseerlaubnis zu meiner Tante drüben mit meinem westdeutschen Pass. So kann ich Julia treffen. Sie kann nur heute Abend bis Sonntag.“ –„Ost-Berlin!“ – Da lacht jemand: Frank Miller. Er versteht ein wenig Deutsch, spricht es gebrochen: „Warum holen wir das Fraulein nicht rüber?“, fragt er.

Lutz ist neugierig geworden, sie sitzen im Büro, trinken Berliner Pilsner. Frank Miller erklärt, dass die Alliierten zwischen West- und Ost-Berlin freie Durchfahrt haben, Amerikaner, Briten, Franzosen. Die Russen genauso. Dann sagt er: „Kontrollen gibt’s nicht, die wollen auch keine Ausweise sehen. Es reicht aus, wenn man in einem Jeep sitzt und eine amerikanische Uniform anhat. Und wenn wir unser Bier von drüben holen, warum dann nicht auch das Fraulein? Wir legen sie auf die Rückbank, decken sie zu, dann bleibt sie schön warm und knusprig.“ Jetzt muss Max lachen. Er übersetzt das meiste, sagt zu Lutz: „Du kümmerst dich in aller Ruhe um die Scheiße da oben, ich zahl dir fünfzig extra und zur Belohnung gibt’s deine Julia in Geschenkpapier, einverstanden?“ Nun ist es Lutz, der lacht.

„Problem eins“, sagt Max, „Wie erreichen wir sie, wenn sie nicht in ihrer Wohnung ist? Problem zwei: Wie kann sie unauffällig in den Jeep einsteigen? Problem drei: Was machen wir, wenn sie nicht will?“ – „Keine Sorge“, sagt Lutz. „Sie hat keine Angst. Sie ist schon mal ein Stück die Mauer hochgeklettert, am Entenschnabel, Ostseite, na, die Mauer direkt nicht, aber den Zaun davor. Hat zum Glück keiner gemerkt in dem Moment. Ich hab sie zurückgezogen und da kamen sie schon und haben gefragt, was wir hier machen. Hat mich einige Nerven gekostet, Julia gar nicht.“ – „Wo wollt Ihr Euch denn treffen?“ – „Friedrichstraße. Neben dem Bahnhof. Da ist ein Platz, direkt südlich.“ – „Wo wohnt sie?“ – „Kleine Hamburger 4.“ – „Sie muss zu Hause abgeholt werden, nicht in aller Öffentlichkeit. Unmöglich am Bahnhof“, bestimmt Max. – „Warum fährst du nicht mit?“, fragt Frank. „Ohne Uniform?“ – „Ziehste die von Jim an. Könnte passen. Okay, Jim?“ – „Okay.“ – „Problem vier!“, ruft jemand, der sich bisher noch gar nicht geäußert hat: Carola. „Was machen wir, wenn sie dich schnappen?“ – „Passiert nicht!“, beschwichtigt Frank. „Die können mich nicht einlochen“, sagt Max, „nur weil ich keinen Militärausweis dabei habe. Schlimmstenfalls gibt’s ‘ne Beschwerde bei der alliierten Kommandantur.“ – „Und wenn sie die Frau entdecken?“, fragt Carola. – „Die durchsuchen den Jeep nicht“, antwortet Frank. „Haben sie noch nie getan. Ist ja auch dunkel. Und unter die Decke gucken die erst recht nicht. Wir haben ja nicht Omas Häkeldecke dabei, sondern die Plane, in die wir manchmal das Funkgerät einwickeln. Oder Bier. Völlig unauffällig.“ – „Problem fünf, entschuldige Max: Wenn sie panisch wird?“, will Carola wissen. – „Haste doch gehört, sie wollte über die Mauer. Mit Stöckelschuhen. Sie hat Mut“, antwortet Max – „Wenn sie schreit? Irrational.“ Carola lässt nicht locker. – „Trete ich aufs Gaspedal“, sagt Frank. „Die lassen jedes Fahrzeug unserer Streitkräfte durch, egal ob auf der Rückbank ein besoffener Ami in Frauenklamotten verrücktspielt oder nicht.“ – „Problem sechs …“ – „Bitte, Carola!“

Fünfzehn Minuten später, als vom Aufenthaltsraum Leader Of The Pack von den Shangri-Las zu hören ist, steht „Sergeant Max Baker“ vor Kennedy stramm, sagt lässig: „Hi!“ und lässt seine Uniform von Frank inspizieren. „Helm: MP muss gerade sitzen. Sitzt grade. Über der Brusttasche rechts: Namensschild BAKER. Darf nicht ausgefranst sein. Ist nicht. Über der linken Brusttasche: Schild U.S. ARMY. Muss hübsch leserlich sein. Ist hübsch leserlich. Knöpfe bis zum Koppel: Keiner darf fehlen. Es fehlt keiner. Links Armbinde MP: Muss stramm sitzen. Sitzt stramm. Hose oben: Stall muss geschlossen sein. Ist geschlossen. Pistole im Halfter? Ist im Halfter. Druckknopf zu? Ist zu. Patronen vergessen? Merkt keiner. Hose mit Falte? Hat die Falte. Stiefel blank? Hier gibt’s noch einiges zu tun. Das Wichtigste zuletzt: Kaugummi!“ Jim, der Max’ Zivilsachen angezogen hat, die ihm gut passen, reicht seinem deutschen Freund eine Packung Wrigley’s Spearmint und sagt: „Texanisch kauen – Augen immer geradeaus zum Horizont!“

Max geht einmal um den Jeep herum. Vorn, auf dem Blech neben den Scheinwerfern die beiden weißen, fünfzackigen Sterne, auf der Stoßstange das Nummernschild AE-BC 287P-40, an den Seiten der Aufdruck U.S.ARMY. Hinten auf dem Ersatzrad MILITARY POLICE. „Amerikanischer geht’s nicht“, sagt er. Carola steht betreten auf dem Bürgersteig, friert offensichtlich, dann winkt sie, ruft: „Pass bloß auf dich auf!“ – „Wir ziehen nicht in den Krieg“, ruft Max zurück. „Bin ich mir nicht sicher“, sagt Carola und geht ins Haus. Der Helm ist schwer und drückt. Als sie losfahren fragt Max: „Muss ihn aufbehalten, ja?“ – „Ist besser“, antwortet Frank. Onkel-Tom Richtung Norden, durch den Grunewald, also nicht die Clayallee hoch, nicht an den Turner Barracks vorbei, nicht das Glück herausfordern und glauben, dass man sie nie und nimmer und warum auch immer in die Kaserne ablenken würde. Königsallee, Halensee, Kurfürstendamm. Es glitzert und glänzt der Boulevard, als wäre Berlin nie kaputt gewesen. Frank fährt absichtlich durch dichten Verkehr, um nicht von den eigenen Landsleuten angehalten zu werden, was nahezu nie passiert, wie Frank versichert, aber passieren kann. Es fällt Max auf, wie respektvoll die Berliner den Jeep umfahren, wie sie Abstand halten und Vorfahrt gewähren. Die Gedächtniskirche mit dem Neubau, der innen blau wie Veilchen leuchtet, und auf den Treppenstufen trotz der Kälte die vielen Gammler mit ihren Pilzköpfen und yeah, yeah, yeah! Dahinter das Europa-Center mit dem Stern auf dem Hochhausdach. Die Budapester entlang, am Hilton vorbei, ach Carola, als sie dort noch gearbeitet hat – dann Lützowplatz, Landwehrkanal, Anhalter Bahnhof. „Alles wegen dem Fraulein“, sagt Frank. – „Hast es selber vorgeschlagen“, antwortet Max. – „Vorschlagen kann man viel. Kommt drauf an, ob man’s dann durchführt.“ – „Ich will sehen, was machbar ist.“ – „Was ist dir denn wichtiger?“, fragt Frank. – „Was meinst du?“ – „Das Fraulein – oder wissen, was machbar ist?“ – „Die Scheiße in Haus B.“ – „Ja, was Scheiße alles anrichten kann. Dort ist Checkpoint Charlie.“ – „Weiß ich.“ – „Angst? Nimm ein Kaugummi.“ Plötzlich kommt ihnen ein Militärfahrzeug entgegen, Russen! Frank streckt seinen linken Arm aus dem Fenster, winkt, der russische Fahrer winkt zurück. „Verrückt“, sagt Max und Frank sagt: „Wir lieben uns nicht, aber wir hassen uns auch nicht. Ich weiß sowieso nicht, wer wen hasst. Ich glaube, in Berlin hasst keiner und liebt keiner. Die sind alle nur sprachlos.“ – „Berliner und sprachlos?“ – „Hier drin, im Herzen, meine ich. Und jetzt halt die Klappe!“

Max blickt geradeaus. Das Kontrollhäuschen in Straßenmitte, darüber das Schild ALLIED CHECKPOINT und drei Fahnen aufgemalt: die amerikanische, die französische, die britische. Zwei Posten am Haus und ein Auto, Privatfahrzeug, aber kein Berliner Kennzeichen. Posten A lässt sich die Papiere zeigen, Posten B langweilt sich. Frank bremst leicht, lässt den Jeep langsam rollen. „Ich will nicht hinter dem stehen bleiben, Stillstand ist nie gut, hoffentlich haut der gleich ab.“ Dann, bevor sie das Privatauto erreichen, fährt es los, so dass Frank langsam hinterher kommt, dann ein wenig Gas geben und zügig am Posten vorbeifahren kann. Natürlich nicht ohne Gruß, Finger am Helm, den der Posten sofort erwidert. „Nett, die Amerikaner“, flüstert Max. Rechts ein großes Schild: YOU ARE LEAVING THE AMERICAN SECTOR. Darunter das gleiche auf Russisch und Französisch und darunter mit kleineren Buchstaben auf Deutsch. „Geradeaus?“, fragt Frank. „Wohin sonst?“, antwortet Max. „Zurück, wenn du dir in die Hose pisst.“ – „Auch dann geradeaus.“ – „Hab ich mir gedacht. Kaugummi?“ – „Drei.“

„Fast wie damals“, sagt Max, und er denkt an die Zeit zurück, als die Berliner Mauer gebaut wurde. Da war er fünfzehn Jahre alt, wirkte wie siebzehn, und am Donnerstag, den 27. Oktober 1961, als er vor dem Checkpoint an der Wand lehnte, easy eine Zigarette im Mund, fühlte er sich wie zwanzig. Links war die Tür zu einer Schreibwarenhandlung, rechts zwei amerikanische Panzer mit dem Rohr nach Norden, geradeaus die Mauer und Ost-Berlin und sowjetische Panzer mit dem Rohr nach Süden. Er fragte sich, ob es Krieg geben wird, ob er hier beginnen wird, an dieser Stelle, auf der Max stand, wenn er seine Kippe austrat, und er fragte sich, warum die amerikanischen Soldaten, die überall herumstanden, so lässig waren und drüben auf der anderen Seite die russischen nicht anders. Was Max aber am meisten beschäftigte war die Frage, wie man vor Kriegsbeginn noch schnell ein wenig Geld verdienen konnte. Man könnte Brote schmieren, dick Butter und Schinken, und sie den Männern zum Schießturm hinaufreichen – einen Dollar pro Stück kassieren, dann käme bis zum Abend ordentlich was ins Portemonnaie und die Amerikaner hätten mal wieder einen guten Eindruck von den jungen Deutschen. Oder sollte man Bierflaschen herumreichen? Leere, in die man als Soldat hineinpinkeln darf, endlich und mit Lust! – Nur für einen Dollar und der Abtransport wäre im Preis inbegriffen. Oder man könnte die Situation fotografieren, die sauberen Panzerketten, das geputzte Fahrzeug, die glänzenden Stiefel, die heile Uniform, damit man sich dran erinnern konnte, wie schön es war, wenn alles schmutzig geworden ist – für einen Dollar das Bild. Zu Hause überlegten sie gemeinsam, Max und der Bruder Manni, während die Eltern in höchster Aufregung am Radio saßen und Oma Schwarz dazu. „Wir singen denen was“, sagte Manni. Max gab zu bedenken, dass sie unmusikalisch seien. „Dann basteln wir was, Weihnachtssterne, der Krieg dauert bestimmt bis Januar, dann haben die was zum Schmücken“, sagte Manni. Max fand die Idee auch gut, sie fingen gleich damit an, schnitten Sterne aus einem Schuhkarton, lochten Buntpapier, verrührten Dextrin mit Wasser, um kleben zu können. Am nächsten Tag nach der Schule, als die Brüder mit einer Tüte Weihnachtsschmuck am Checkpoint ankamen und feststellten, dass die Panzer fort waren, der Krieg ausgefallen ist und die Passanten erleichtert diskutierten, da waren die beiden wohl die einzigen in der großen geteilten Stadt, denen das ganz und gar nicht gefiel.

Und heute: Einige Meter Niemandsland. Hier weiß man zunächst nicht, wo man sich befindet: noch im Westen oder schon im Osten? Geradeaus versperrt eine rot-weiße Schranke den größten Teil der Straße – bis auf eine Lücke, durch die maximal ein Bus hindurchpasst, der Jeep mit Leichtigkeit. Dann, vor ihnen und zu beiden Seiten der Straße: die Mauer, Berliner Mauer, wichtigstes und zugleich absurdestes Bauwerk der Stadt, Deutschlands, der Welt. „Ich würd mir gern ein Stück mitnehmen“, sagt Frank. „Kann ich dir geben“, antwortet Max, „wenn wir heil zurückkommen.“ Frank lenkt den Jeep durch eine Lücke, die man in der Mauer gelassen hat. Spätestens jetzt weiß man, dass man sich im Osten befindet. Links ein Wachtturm, rechts ein niedriges Gebäude und die Flagge der Deutschen Demokratischen Republik und ein Posten, aber einer, der nicht grüßt, der anders aussieht, ein DDR-Posten, der nur guckt und sich fragt, ob etwas verdächtig ist, nein, der sich so etwas gar nicht fragt, weil ja nie etwas verdächtig ist bei den Amerikanern, der an zu Hause denkt, an seine Freundin, wann er sie wohl wieder besteigen kann oder nur küssen oder ihr endlich mal eine Kinokarte schenken.

Ein Stück freie Straße, als hätten sie hier irgendwas vergessen oder als planten sie an dieser Stelle das eigentliche Hindernis, etwa eine Falltür oder Rampe in den Boden hinein, wo die Staatsmacht sich dann die Hände reibt und „Ätsch!“ sagt oder „Schnauze!“. Geradeaus die nächste Mauer, aber eine, die links zu kurz ist, so dass Frank die Straßenseite wechseln muss, als wäre hier England. Dahinter noch eine Mauer, aber eine richtige, eine deutsche, die rechts zu kurz ist, so dass Frank den Jeep rüberzieht und durch die nächste Lücke rollt. Dann wieder eine Baracke, doch auf der linken Seite, damit’s mal interessant ist und wieder ein Posten, DDR, und ein Schlagloch, Frank kennt sich aus, kennt jede Unebenheit zwischen Mauer eins und „hundertvierunddreißig“, lenkt den Jeep dran vorbei, tänzelnd fast. Dann der russische Posten: Grüßt mit der Hand an der Mütze, fast wie ein Freund – und lächelte er nicht eben? Dann sind sie da. Friedrichstraße, Ost-Berlin. Rechts ein altes Wohnhaus, links ein altes Wohnhaus, dazwischen der Sozialismus, der eigenartig dunkel und leer ist und in den Frank hineinfährt, als wäre er hier zu Hause.

„Marlboro?“ – „Marlboro.“ – „Alles gut?“ – „Alles gut.“ – „Pissen?“ – „Ja.“ – „Da unten liegt eine Bierflasche.“ – „Gute Idee, Frank, könnte von mir sein.“ – „Mir ist nicht nach Witzen zumute. Angenommen, Julia ist nicht sauber.“ – „Hab auch schon drüber nachgedacht. Wenn sie von der Stasi ist, auf Lutz angesetzt, so was machen die doch. Wenn Lutz, ohne dass er es weiß, für den Klassenfeind arbeitet.“ Frank fährt bis Unter den Linden, dann ostwärts, fährt rechts ran, parkt. „Wir haben etwas Wichtiges vergessen“, sagt er. – „Ich muss mal raus“, antwortet Max. – „Ein amerikanischer Soldat pinkelt nicht einfach auf den Bürgersteig.“ – „Hier ist doch niemand. Warum ist hier niemand? Mitten in der Stadt. Am frühen Abend.“ – „Die haben alle mit ihrer Nahrungssuche zu tun. Wann warst du das letzte Mal in Ost-Berlin?“ – „Frank, ich muss …“ – „Geradeaus, drei Minuten, kommt der Dom, dahinter sind Hecken, da kannst du alles Mögliche machen. Jim hat da auch was gemacht. Monika hieß sie. War nicht ungefährlich. Aber was ich sagen wollte: Wo ist die Kleine Hamburger Straße?“ – „Irgendwo nördlich, beeil dich!“

Frank fährt weiter, die Linden hoch, über die Schlossbrücke, am neuen Außenministerium vorbei zum Dom, der in der Dunkelheit schwarz ist. Max springt raus, in die Hecken, und während er sich erleichtert, blickt er auf die enorme Brache gegenüber, wo früher das Stadtschloss stand. Nirgendwo ist ein Passant zu sehen, ab und zu fährt ein Trabant mit stinkendem Auspuff vorbei, eine Einöde, über die ein kalter Wind pfeift. Wenn jetzt jemand hier wäre, dem Max ein paar simple Fragen stellen könnte: Warum das alles so ist, warum man sich hier einsperren lässt, warum nicht alle gemeinsam rüberklettern – in die freie Welt?

Plötzlich Licht! Max erschrickt. Eine Straßenlampe, die vorher ausgeschaltet oder defekt war, funktioniert wieder und beleuchtet den Jeep, als wären sie ertappt! Er läuft zum Fahrzeug, der Motor brummt, Max steigt ein, Frank fährt ohne ein Wort sofort ab. Er hat einen Pharus-Plan aus dem Jahr 1954 gefunden. West-Berlin ist nicht drauf, aber der Ostteil – farbiger als die Wirklichkeit.

„Wenn sie nicht da ist …“, sagt Max wie für sich, „wir können doch nicht einfach bei den Nachbarn klingeln. Guten Tag, amerikanische Militärpolizei, wo ist denn Julia Lamprecht? – Ach, und von der Stasi sind Sie nicht? – Nein, vom Gegenteil. – Was wollen Sie denn von der? – Schwer zu erklären. – Warten Sie, ich frage meinen Mann, der ist General der Sowjetarmee, der geht manchmal zu ihr, weiß auch nicht warum …“

Burgstraße, Oranienburger, Tucholsky. „Dort ist es“, sagt Max. „Fahr langsam, ich ziehe meinen Mantel an.“ – An der Ecke zur Linienstraße steigt Max aus, hat seinen privaten Wintermantel über die Uniform gezogen, lässt den Helm im Jeep. Frank fährt alleine weiter. „Zwanzig Minuten“, sagt er. Max geht schnellen Schrittes die Kleine Hamburger zur Nummer 4. Niemand ist hier, die alten, dreistöckigen Häuser sind kaum beleuchtet und dort, wo ein wenig Licht hinfällt, ragen zwei Stahlträger aus der Wand heraus, weil hier früher mal ein Balkon gewesen ist. Max greift in seine Hosentasche, er hat einen weißen Kamm dabei. Julia hat ihn ihrem Lutz zum vierundzwanzigsten Geburtstag geschenkt. Die Haustür ist nicht abgeschlossen, es riecht nach Ofenasche und nassem Kalk. Max findet einen Lichtschalter, zieht ihn runter, das Licht geht an, aber gleich wieder aus. Beim zweiten Versuch bleibt es dunkel. Er tastet sich zur Treppe. Erster Stock, zweiter. Hier soll sie wohnen. Links? rechts? Welche Tür?

Max klopft, die Tür geht auf, gelbes Licht blendet und eine junge schöne Frau blickt überrascht. „Guten Abend, Frau Lamprecht!“ – „Ja?“ – „Ich soll Sie von Lutz grüßen.“ – „Lutz? Wo ist er denn?“ – „Er wartet auf Sie.“ – „Wo? Wer sind Sie?“ – „Darf ich einen Moment hereinkommen?“ – „Wer sind Sie?“ – „Hier, das hat er mir mitgegeben …“ – „Sein Kamm … Ist ihm was passiert?“ – „Nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Lassen Sie mich kurz herein?“ – „Nein. Was wollen Sie?“ – „Das kann ich Ihnen in Ihrer Wohnung erklären. Oder gehen Sie mit mir runter auf die Straße.“ – „Nein, sagen Sie mir erst, was Sie wollen!“ – „Unmöglich im Hausflur. Bitte sprechen Sie nicht so laut … Ich habe nicht viel Zeit.“ – „Sie sind von der Staats …“ – „Dann würde ich nicht lange fackeln.“ – „Kommen Sie rein.“ – „Danke.“

„Frau Lamprecht. Sehen Sie …“ Max steht im Wohnzimmer, knöpft seinen Mantel auf. – „Das gibt’s doch nicht! Ein Amerikaner!“ – „Ja. Ich bringe Sie rüber. Nach West-Berlin. Unten wartet jemand im Jeep. Sie steigen ein, legen sich auf die Rückbank …“ – „Sie sind verrückt!“ – „Wäre ich normal, wäre ich nicht hier. Es tut mir leid, Sie müssen sich sofort entscheiden. Lutz wartet in West-Berlin auf Sie.“ – „Wir sind hier verabredet!“ – „Ich weiß. Er kann nicht … eine lange Geschichte, kommen Sie. Morgen oder wann Sie wollen, bringen wir Sie zurück.“ – „Über die Grenze?“ – „Kein Problem. Amerikanische Militärpolizei wird nicht kontrolliert. Ich frage Sie zum letzen Mal: Wollen Sie jetzt mit?“ – „Ich habe Angst.“ – „Kann ich mir gut vorstellen. Ich gehe runter auf die Straße, warte genau fünf Minuten, nicht länger. Frau Lamprecht, ich kann nicht wissen, ob Sie vielleicht von der Stasi sind.“ – „Ich?“ – „Bis gleich?“ – „Nein, warten Sie, ich … Was brauche ich denn?“ – „Ziehen Sie sich nur warm an.“ – „Einen Moment! Warum sprechen Sie so gut Deutsch? Sie sind kein Amerikaner.“ – „Ich bin mit Lutz befreundet, mehr will ich Ihnen aus Sicherheitsgründen nicht sagen.“ – „Lutz hat mir von seinen Freunden erzählt, wie heißen Sie?“ – „Ich bin sein Arbeitgeber, Max Weidendorf.“ – „Also nicht sein Freund.“ – „Den Namen kennen Sie doch.“ – „Nein.“ – „Lutz arbeitet für die Semnet Hausverwaltung. Ich bin der neue Chef, nun habe ich Ihnen alles gesagt, was ich nicht wollte, Frau Lamprecht, die Zeit ist rum, ich muss zurück.“

Max verlässt die Wohnung in seinem Mantel ohne ein weiteres Wort, bleibt auf dem Treppenabsatz stehen, da geht die gegenüberliegende Tür auf, Licht schlägt ihm entgegen, während ihn das milde Lächeln einer alten Frau streichelt. „Gut, dass Sie kommen, das Licht ist kaputt.“ – „Das ist mir auch aufgefallen, ich wäre fast gestürzt, man müsste sich beschweren!“ – „Sind Sie also nicht … wäre ja auch komisch, die kriegt man nie um diese Zeit.“ – „Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend!“ – „Ja, heute kommt im Westradio … aber ach, das darf ich Ihnen gar nicht …“ – „Psst! Ich verrate nichts. Und soll ich Ihnen was sagen: Ich höre auch gerne SFB.“ Bei diesem Wort schlägt hinter seinem Rücken die Tür zu. Max spürt eine Hand, die sich leicht auf seine Schulter legt, und er weiß nun, dass er gewonnen hat. „Guten Abend, Frau Beringhofen“, sagt Julia zur alten Frau und geht mit Max die Treppen runter zur Eingangstür.

Draußen auf der Straße wartet Frank, startet sofort den Motor, als er sieht, dass Max und Julia das Haus verlassen. „Ich wäre beinah ohne dich gefahren“, sagt Frank auf Englisch. – „Wärst du nicht. Darf ich vorstellen: Julia.“ – „Hallo, Fraulein!“ – „Hallo.“ – „Leg dich hinten hin, ich deck dich zu“, sagt Max, wirft seinen Mantel auf die Rückbank, lässt Julia einsteigen, legt die Plane über sie. Dann steigt auch er ein und Frank braust los. „Rühr dich nicht. Wir brauchen zehn Minuten bis Checkpoint Charlie. Ich sag dir kurz vorher Bescheid. Alles gut?“, fragt Max. – „Alles gut, danke.“

Die Einreise nach West-Berlin verläuft wie die Ausreise, nur umgekehrt. Allerdings plagt Max die Vorstellung, dass Julia die Nerven verlieren und zwischen den Sperren um Hilfe oder sonst was rufen könnte, nicht weil sie sich in einer gefährlichen Situation befindet, sondern weil sie eine irrationale Panik packt. Doch Julia bleibt still und regungslos, als hätte sie die Aktion wochenlang geübt. Frank steuert den Jeep vom Checkpoint Charlie zur Ruine des Anhalter Fernbahnhofs, parkt an der Seite, auch hier sind Büsche, das Gebäude ist genauso schwarz wie der Dom im Ostteil der Stadt, auch hier ist die Gegend trostlos und kein Mensch zu sehen. „Moment“, sagt Frank, steigt aus, geht nur ein paar Schritte und jetzt ist er derjenige, der pinkelt. Max dreht sich nach hinten, berührt leicht die Plane und sagt: „Du kannst dich setzen, wir sind da.“ – „West-Berlin?“, fragt Julia, erhebt sich, starrt nach draußen, sagt: „Glaub ich nicht.“ – „Entweder man lacht jetzt oder man weint oder man glaubt’s nicht. Alles geht“, sagt Max. „Ich jedenfalls brauch nen Schnaps.“ Frank kommt zurück, steigt ein. „Wie gut, das Fraulein lebt noch“, sagt er auf Englisch, startet den Motor und braust ab. Max setzt seinen Helm auf. „Du auch, da muss noch einer liegen“, sagt Frank zum Fraulein, und Max übersetzt: „Er meint, da liegt noch so ‘ne Schüssel rum. Setz sie auf, schieb die Haare drunter, duck dich ein bisschen, dann kannste sitzen bleiben.“

Dieselbe Strecke zurück. Auf dem Ku’damm im Schneckentempo, denn hier wird demonstriert: APO gegen Vietnamkrieg. „Die mögen uns nicht“, sagt Frank. „Warum gehen die abends rum? Da sieht man sie kaum“, sagt Max. „Dann findet man sie auch nicht so leicht, wenn man sie jagt“, antwortet Frank. Julia reißt die Augen auf, denn das ist nun der Beweis: West-Berlin! Wie es hier glitzert und glänzt! Als wäre der Boulevard ein endloses, mit unzähligen Überraschungen gefülltes Schaufenster. „Berlin ist mir lieber als Vietnam“, sagt Frank. „Hier kämpfen wir mit nichts, dort mit Bomben. Ich mag keine Bomben, und das sag bloß nicht weiter, sonst schießt man den guten Frank direkt nach Da Nang!“ – „Mir fällt grad ein“, antwortet Max, „ich brauche Zigaretten. Fünfzig Stangen. Whiskey, dreißig Flaschen. Drei Kisten Popcorn. Ich mach dir nen Zettel.“ – „Was schlägst du eigentlich drauf, ungefähr, ich sag‘s nicht weiter.“ – „Ich verkaufe eure Ami-Ware aus lauter Menschlichkeit eins zu eins, solltest mich besser kennen.“ – „Ja natürlich.“ – „Letztens hat man mir übrigens gesagt, ich leiste meinen Beitrag dafür, dass den Leuten amerikanische Kultur nahegebracht wird, das ist doch eine wunderbare Aufgabe. Jeans noch, zehn in jeder Größe.“ – „Morgen früh?“ – „Schlaf dich aus und dann. Vergiss Kaugummi nicht, so viel du kriegen kannst. Flaggen auch. Den kalifornischen Rosé vom letzten Mal, den auch. Champagner wäre gut. Ich muss mal mit den Franzosen reden. Habt Ihr eigentlich kalifornischen Champus, nee, geht ja gar nicht. Bier nicht, da ich schlepp mich tot und verdiene nichts. Fahr links in die Bleibtreu, dann über die Lietzenburger, Julia, geht’s dir gut?“

Am nächsten Mittag ist die Bürotür geschlossen, normalerweise steht sie um diese Zeit einen Spalt auf. Max ist am Schreibtisch eingenickt. Da klopft jemand, Max hört es nicht, doch als das Telefon klingelt, schrickt er auf, nimmt den Hörer ab, während der Besuch draußen wartet. „Semnet Hausverwaltung, Weidendorf, guten Tag … natürlich … ich liefere heute gegen 19 Uhr … Seestraße 114 wie beim letzten Mal. Sie können sich drauf verlassen … Danke, Ihnen auch.“ Da klopft es wieder, Max erhebt sich, streckt sich, ruft „Herein!“, und als Lutz und Julia vor ihm stehen, sagt er: „Ach, die Turteltäubchen! Hattet ihr einen schönen Vormittag? Vom Rest reden wir nicht.“ – „Wir müssen dich mal kurz sprechen“, sagt Lutz. „Wir haben uns noch gar nicht bedankt“, sagt Julia, und Max antwortet: „Wir sind quitt. Wegen der Scheiße, meine ich. Hast lange dran gesessen, Lutz, fast drin.“ – „Max, Julia will hierbleiben.“ – „Ich habe nicht vor, sie mit Gewalt zurückzubringen, es sei denn, ihr seid scharf auf eine nette Entführung und du zahlst mir … den Preis würde ich mir noch ausdenken.“ – „Danke, Max“, sagt Julia, „du bist meinetwegen ein hohes Risiko eingegangen, wie kann ich das wieder gutmachen?“ – „Indem du bei der Rückfahrt so brav bist wie bei der Herfahrt … Aber nee, habe ich das richtig verstanden, du willst wirklich nicht mehr rüber?“ – „Auf keinen Fall.“ – „Dann bleibst du eben hier. Such dir einen Job, im Westen wirste glücklich, sieh dir Lutz an.“ – „Ich habe meinen Kram noch drüben, Max, nichts Wertvolles, aber Erinnerungen.“ – „Könnte ich holen. Nicht allein, natürlich. Mach mir ‘ne Liste und wenn deine Waschmaschine draufsteht, werde ich ungemütlich.“ – „Ich hab gar keine.“ – „Was willst du für den Transport haben?“, fragt Lutz – „Wenn es zwei, drei Koffer sind: Zweitausend Mark. Das meiste davon kriegen die Amis. Bleiben fünf Mark für mich und meine Nerven.“ – „Können wir ‘ne Ratenzahlung vereinbaren?“ – „Ich hol das Zeug ja auch nicht in Raten! Aber gut. Fünfhundert pro Monat.“ – „Abgemacht!“, antwortet Lutz. Julia aber umarmt Max über den Tisch hinweg und küsst ihn auf die Wange.

***

Max liegt das Kaufmännische, und er ist ja auch Kaufmann von Beruf. Seine Lehre absolvierte er in dem Berlin-Lichterfelder Geschäft, in dem sein Vater als Verkäufer tätig war und es immer noch ist, bei Eisenwaren Gutberg, während Bruder Manni im Heizkraftwerk Reuter den Beruf des Schlossers erlernte. Es war schwierig für den sechzehnjährigen Max, nicht nur den Chef und den Sohn des Chefs und die Hauptverkäuferin Pleschke und Fräulein Mathilde, die unter anderem für die Schaufensterdekoration zuständig war, den Metaller-Ernst und den Lagerfritzen Gustav als Vorgesetzte zu haben, sondern auch noch den eigenen Vater. Max hatte denn auch an jedem etwas auszusetzen, am Vater am meisten, weil Max ihm nichts recht machen konnte, an Fräulein Mathilde am wenigsten, weil er ihr alles recht machen wollte.

„Was du hier vor allen Dingen lernen musst, Junge“, hat ihm der Chef beim Einstellungsgespräch gesagt, „ist Ordnung. Ordnung ist das halbe …“ – wie oft hatte Max diesen Satz in der Schule gehört! Dabei war Max nicht unordentlich, er wusste in der Regel nur nicht, wo er beginnen sollte. Am besten war es, man sagte ihm: Fang hier an! Sortiere erst die Werkzeuge nach Größe und Funktion, dann die Sägeblätter, dann die Bakelit-Steckdosen. Ließ man ihm die freie Wahl, wurde es nur schlimmer. Als er Rohrstücke, sogenannte Fittings, in Kochtöpfen zwischenlagerte und dort vergaß, bekam er vom Lagerfritzen eine Ohrfeige, bei der er mitsamt der Balkenwaage über den Tisch fiel. Einmal wurde ihm die Überwachung des Chemiepotts übertragen, in dem angelaufenes Silberbesteck lag, bis es wieder blank war. Max öffnet das Kellerfenster, weil es nach einer Schwefelverbindung stank, entdeckt das Fräulein Mathilde im Hof, schaut ihr von unten zu, wie sie Drappierdeckchen an die Wäscheleine hing. Sie bückt sich, ihr Po drückte sich ins Kleid und Max konnte nicht anders, hatte die Hand vor der Hose … und wurde ertappt! Aber von wem? Max wusste nicht, wer bis eben hinter dem Regal gestanden hat, es musste aber einer von der Belegschaft gewesen sein. Max traute sich nicht mehr in den Laden hoch. Man rief ihn auch nicht, wo doch sonst alle paar Minuten gefragt wurde, was denn der Lehrjunge treibe. Das Beste wird sein, durch die Hintertür fortzulaufen, dachte er, nie wieder zur Arbeit zu kommen, die S-Bahn bringt einen am schnellsten fort! Doch er harrte wie gelähmt im Keller aus, eine halbe Stunde, ohne dass man nach ihm sah – das war der endgültige Beweis: Von der Hauptverkäuferin bis zum Lagerfitzen wusste jeder, was er heimlich getan hatte. Dann kam der Vater herunter, erkundigte sich nach dem Silber und als er lächelte und schwieg und ihm half, das glänzende Metall zu polieren, war es für Max, als hätte er den besten Vater von Berlin. Dann ging er mit ihm hoch, am Tresen sagte Frau Pleschke ihm, dass er das Silber einpacken solle, aber sparsam! Also wickelte Max die Löffel und Gabeln in weißes Papier, darüber kam Zeitungspapier und zusammengebunden wurde alles mit einem dünnen Hanfseil. Dabei ließ man ihn in Ruhe, ganz sonderbar war das – Max genoss es, nicht bedrängt, nicht ausgeschimpft zu werden. Der Chef war zwar mit dem Resultat unzufrieden, weil der Lehrling zu viel Papier verbraucht hatte, sagte aber freundlich: „Setz dich da hin und wickel mir die Streichholzschachtel ein, dann wickel sie wieder aus, und wenn du das mit dem kleinsten Bogen geschafft hast, zeig’s mir.“ Max gab sich Mühe, es war ihm, als wäre Weihnachten, ja, als hätte ihn ein Engel gestreichelt oder gar Mathilde.

Das verlangte hohe Maß an Ordentlichkeit und Sparsamkeit und Sauberkeit zu erreichen, war für Max das Anstrengende seiner Lehrzeit, nicht das geforderte Fachwissen, das er sich geradezu spielend aneignete. Er war schon damals technisch versiert, auch wenn es sich um Nähmaschinenschiffchen und Häkelnadelgrößen handelte, also um solche Dinge, mit denen man als Mann normalerweise nichts zu tun hatte. Seine eigentliche Begabung aber wurde erkannt, als der Chef einen Restposten grober Metallsiebe nicht loswerden konnte, zwei Dutzend „Notlösungen“, die in den ersten Monaten nach der Kapitulation aus Soldatenhelmen gepresst und gelocht wurden. Ohne vorher gefragt zu haben, ob er es überhaupt dürfe, stellte sich der Lehrling in seiner Mittagspause vor die Ladentür, sprach jeden an, der vorbeiging und führte die Funktion seines Siebes vor, als wäre es nicht Altbekanntes, sondern eine brandneue Erfindung, die man schnellstens unters Volk bringen musste. Bei dieser Reklame traf Max genau den richtigen Ton. Ohne im Geringsten nassforsch zu sein, wickelte er die Leute mit seinem Charme ein, so dass sie gar nicht anders konnten, als ihm zuzuhören. Jeder Fünfte oder Sechste spazierte daraufhin in den Laden und kam mit einer „Sie-di-bus“ heraus, wie Max die Dinger nannte. Noch am selben Tag waren alle verkauft und damit nicht genug: Es trudelten bis zum Monatsende so viele Nachbestellungen ein, dass der Chef für Nachschub sorgte und aus dem Ladenhüter ein Renner wurde.

***

Am Nachmittag löst ihn Carola ab. „Wir haben einen Virus. In B kotzt jeder Zweite“, sagt sie. – „Ich habe mich schon gewundert, warum heute nichts los ist“, antwortet er. – „Du, Julia bleibt hier, die Wette haste gewonnen.“ – „Ich weiß. Die sind vorhin aufgekreuzt. Wir müssen aber nochmal rüber.“ – „Nach Ost-Berlin? Nein, Max!“ – „Sie will ihr Zeug haben, Fotos von der Mutter und so, Lutz zahlt zweitausend Mark.“ – „Es reicht, Max! Es reicht! Ich mach das nicht noch mal mit. Diesen Wahnsinn!“ – „Ich habe mit Frank gesprochen, er fährt mit Jim – ohne mich. Die kriegen einen Tausender, Jim dazu die Lichtmaschine, das hilft gegen die Angst.“ – „Ihr seid komplett verrückt.“ – „Sind wir, Carola. Und sag Semnet, ich fahr in den Wedding und such mir einen neuen Tischler, wegen der Tür in B.“ – „Warum? Will er heute kommen? Ist doch nicht Ostern. Da fällt mir ein, Mikes Frau langweilt sich, will in A die Flure putzen.“ – „Soll sie.“ – „Irgendwas müssen wir ihr dafür geben.“ – „Ostereier.“ – „Max, sie will alle Flure … Montag und Freitag. Dienstags macht sie bei den Andrews sauber, die Offizierskantine.“ – „Und?“ – „Ich dachte, es interessiert dich.“ – „Die Offizierskantine?“ – „Ich meine: Was so los ist. Du bist nur noch mit anderen Dingen beschäftigt.“ – „Sag das nicht unserem Chef.“ – „Max, ich hab mir das anders vorgestellt. Dass wir beide … du und ich … du bist immer irgendwo anders, und ich sitze hier rum und muss mir die Probleme der Frauen anhören.“ – „Wenn du unbedingt raus willst, such dir einen triftigen Grund und geh!“ – „Ach! Und der Laden hier schmeißt sich von alleine, ja?“ – „Du brauchst einen Vertreter. Such dir einen.“ – „Ich habe da an dich gedacht.“ – „Wie kommst du auf mich?“ – „Max!“ – „Spatz …“ – „Nenn mich nicht Spatz.“ – „Innerhalb von zwei Wochen haben wir zweitausendfünfhundert Mark nebenbei verdient, grob geschätzt, das muss dich doch irgendwie aufmuntern, Hirschkuh.“

Max sitzt in seinem Dienstfahrzeug, dem roten Opel Kadett Caravan, fährt auf der Onkel-Tom Richtung Grunewald, es ist fast dunkel. Im Wald ist niemand, auch keine Armee der Alliierten, um den Nato-Alarm zu proben. Er fährt rechts ran, lässt den Blinker an, SFB 1 berichtet über Bombardements in Nordvietnam und von Protesten in Washington, Paris, Berlin-West und Ost. Er schaltet das Radio aus, lässt den Motor laufen, damit die Heizung funktioniert. Da kommt ihm ein Fahrzeug entgegen, zwei Lampen. Max steigt aus, öffnet seinen Gürtel, knöpft die Hose auf, stellt sich gegen den nächsten Baum. Nun hört er, dass es ein Jeep ist, der auffallend langsam näher kommt, dann rechts rüber fährt und direkt vor dem Caravan anhält. Max ordnet seine Hose, geht zum Jeep hinüber, ruft: „B-52!“ Die Antwort lässt nicht auf sich warten: „Scheiß B-52.“ Dann steigt jemand aus: Frank. „Hast du alles?“, fragt Max. – „Jeans nicht.“ – Die beiden Männer laden im Licht der Scheinwerfer drei große Metallkisten voll subventionierter US-Waren um, wobei Max alles in einem Schreibblock protokolliert. „Zwanzig Stangen Marlboro – zu wenig“, sagt er. „Im Turner-Supermarkt kriegen sie erst morgen wieder was, auch bei Andrews gab’s nichts mehr, es kommt mir so vor, als schachert da noch einer“, antwortet Frank. „Hätten wir doch gewartet! Wir müssen das sowieso anders machen, wir brauchen ein Zwischenlager. Du lieferst, wenn sich’s lohnt und du Zeit hast, und ich hole ab, wann’s mir passt.“ – Plötzlich sieht Max weiter vorn zwischen den Bäumen ein Licht, das schnell näher kommt, dann ist es auf der Straße zu sehen: Zwei Scheinwerfer. Max schraubt den Tankdeckel ab, ruft: „Wirf die Plane rüber!“ Kaum sind all die Waren aus den USA in Max‘ Auto versteckt, hält das Fahrzeug an, steigt jemand aus, leuchtet mit einer Taschenlampe. „Kann ich helfen?“, ruft er auf Deutsch. „Kein Benzin“, antwortet Max. „Brauchen Sie was?“, fragt er. „Jetzt nicht mehr.“ Als der Mann ins Licht tritt, sieht Max an seiner Jacke, dass er für die Försterei arbeitet. „Wenn wir unsere amerikanischen Freunde nicht hätten“, sagt Max, geht zu Frank hinüber, sagt auf Englisch: „Vielen Dank. Kostet achthundertdreißig Mark, ja? Oder heute mal nichts?“ – „Heute nichts“, antwortet Frank. Max reicht ihm den Schlüssel von Julias Wohnung in der Kleinen Hamburger, sagt: „Der lag hier, ist das deiner?“ – „Ja richtig, danke“, antwortet Frank und plötzlich streckt der Forstarbeiter dem Soldaten seine Hand entgegen und sagt in gebrochenem Englisch: „Der Wald in Amerika ist sicher auch schön.“

Kurz vor 19 Uhr im Wedding, Seestraße 114: Im dritten Hinterhof leuchtet und knackt ein Lagerfeuer, das niemand bewacht. Von irgendwo ist das dumpfe Klingen schwerer Eisenketten zu hören und hinter einem Fenster brüllen zwei Menschen im Streit. Das Haus, vor dem Max steht, ist nicht hoch, hat im Gegensatz zu den anderen nur zwei Stockwerke. Der Rest ist weggebombt und abgetragen. Max nimmt einen abgesägten Besenstiel von der Rückbank, steigt aus, schließt das Auto ab, sieht sich im Hof um, der nur von einer Lampe über der hinteren Haustür und dem Lagerfeuer beleuchtet ist. Er steckt den Stiel in seinen Ärmel, hält ihn unsichtbar fest, geht zum Haus, öffnet die Tür, die ein schäbiges Provisorium ist, steigt im Funzellicht eine sandige Holztreppe hinauf, klingelt bei Paretzke, und da sich niemand meldet, klopft er. Es dauert eine Weile, bis ein großer, kräftiger Mann in einer schwarzen Lederjacke öffnet. Auf dem Kopf trägt er eine graue Pudelmütze mit Bommel. „Komm rein, is kalt“, sagt er. Max geht hinein, es riecht nach gebratenen Eiern mit Speck, der Mann schließt die Tür und legt die Sicherheitskette in den Schlitz. Max folgt ihm durch einen langen Flur mit verschlossenen Türen in ein Berliner Zimmer und von hier in einen kleinen Raum, in dem ein großer Kamin wohlige Wärme abgibt. Der Mann setzt sich an einen Schreibtisch, der wie einer aus dem Sperrmüll aussieht, Max zieht sich einen Hocker heran, nimmt Platz, der Mann sagt: „Pass auf, bevor wir reden: Schnaps und Waffen. Mehr brauche ich nicht.“ – „Du hast was anderes bestellt, liegt im Auto“, antwortet Max. – „Ami-Pistolen.“ – „Lebensmittel und Jeans“, sagt Max ruhig. Der Mann wischt mit der flachen Hand über den Tisch, sagt: „Pistolen sind Lebensmittel!“ – „Nicht für mich. Willst du das Zeug oder nicht?“, fragt Max. – Der Mann hebt den Kopf, spricht gegen die Zimmerdecke: „Der scheint mich nicht verstanden zu haben, der Junge!“ – „Was gibt’s da zu verstehen? Ich liefere die Bestellung, du willst was anderes, willst Waffen. Ich sage: nein!“ – „Traust dich nicht. Andere haben mehr Mumm.“ – „Dann geh zu den anderen, Paretzke – oder wie du heißt.“ – „Nicht frech werden, Hose. Bist kaum aus den Windeln und schon so frech, Papa mag das nicht.“ Der Mann streicht wieder über die Tischplatte, als wäre sie kostbar, scheint nachzudenken, vom Flur her sind Geräusche zu hören. „Dann war’s das also“, sagt Max. – „Eins noch: warum keine?“, fragt der Mann. – „Was denn?“ – „Keine Waffen? Ich zahl dir nen Hunderter für die 1911er! Neunzig für ‘ne Browning! Wer Zigaretten klaut, kriegt auch Pistolen weg.“ – „Ich klaue nicht, ich kaufe.“ – „Du willst mir doch nicht weismachen, dass du dein Zeug ordnungsgemäß bezahlt hast, da muss ich ja lachen!“

Max erhebt sich langsam, verlässt das Zimmer ohne ein Wort, schreitet zur Wohnungstür zurück, die nun von einem bewacht ist, der Paretzkes Doppelgänger sein könnte: nicht ganz so groß, nicht so kräftig wie der andere, aber auch in Lederjacke und mit Mütze. „Hast du nichts vergessen?“, fragt der. „Nichts“, sagt Max. „Prügel“, sagt der andere und im selben Moment hält der einen Baseballschläger in der Hand, hebt ihn hoch. Doch Max ist schneller, dreht seinen Arm, dann der Schlag, ein kräftiger, aber er trifft nur den Besenstiel im Ärmel. Max lächelt, nutzt die Irritation des Mannes, sieht die Kette neben dem Schloss baumeln, reißt die Tür auf, läuft die Treppe hinunter und in den Hof. Hier muss jemand das Lagerfeuer gelöscht haben, und aus dem Nebenhaus muhen Kühe. Max läuft zum Auto, tritt auf Glassplitter, sieht im Halbdunkel, dass die hintere Scheibe eingeschlagen und der Caravan ausgeraubt ist. Er zögert nicht, steigt ein, der Motor lässt sich starten. Er fährt rückwärts aus dem Hof heraus, schrammt, weil das Licht nicht mehr funktioniert, die Hauswand. Bis nach Dahlem kann er so nicht fahren. Also parkt er den Wagen einen Kilometer weiter, in der Lindower Straße am S-Bahnhof Wedding. Die alte Frau Mischke wohnt hier, die zweimal pro Woche in A das Büro und den Eingang putzt, und ihr Bruder ebenfalls, der Garagen vermietet. Max weiß die Hausnummer nicht, ist noch nie hier gewesen. Er geht die bröckeligen Mietshäuser entlang, von Eingang zu Eingang, sucht den Namen auf den Klingelschildern, wenn es sie gibt, während auf dem nebligen Bahndamm rechts eine S-Bahn gespenstisch leer Richtung Westen abfährt. „Entschuldigung, wissen Sie zufällig, wo Frau Mischke wohnt?“, fragt er einen, der Ofenasche rausträgt. – „Michalske ja, aber Mischke, nö.“ – „Oder den, der hier die Garagen vermietet?“ – „Garagen, ja, der Otto Rasik, drüben Nummer vier. Da wohnt der, wenn er nicht in der Henne ist, da hat er seinen Stammtisch.“ Max findet ihn im Wohnhaus nicht, geht in die Henne, wo die gelbe Luft nach Zigaretten und Bier schmeckt, fragt den Wirt und hört: „Da sitzt er!“ Im Dunst erkennt Max einen zotteligen, alten Mann, der am Tisch eine Fellmütze und ein Glas umarmt, schreitet an den wenigen Gästen vorbei, die schläfrig Notiz von ihm nehmen, setzt sich zu dem Alten und sagt: „Ich suche Irmgard Mischke.“ – „Bin ich nich.“ – „Der Bruder, ja?“ – „Bin ich.“ – „Ich brauche eine Garage, mein Wagen ist kaputt.“ – „Komm morgen.“ – „Nee, heute. Ne Scheibe ist draußen.“ – „Eine hab ich noch, Irrtum nicht ausgeschlossen. Wie lange?“ – „Ein paar Tage. Aber ich brauche sowieso eine für allerlei Zeugs.“ – „Reell?“ – „Ja.“ – „Der letzte mit reell, der is reell abgehaun.“ – „Ich zahle gleich.“ – „Im Wedding zahlt keiner gleich. Was bist du denn für einer?“ – „Deine Schwester arbeitet für mich, Hausverwaltung.“ – „Und du brauchst ‘ne Garage?“ – „Ja oder nein?“ – „Fünfzig im Monat.“ – „Ist sie sicher? Trocken?“ – „Du stellst ‘ne Menge Fragen für dein Alter. Könntest mein Sohn sein, hast sowieso die gleiche Nase.“ – „Trocken?“ – „Wie meine Kehle.“

Max bestellt zwei Bier, der Alte wird zutraulich wie ein Hund. Und redselig. Fünfundsechzig Jahre. Stalingrad. Kam durch Zufall aus dem Kessel, weil er einen halbtoten Oberst in die Maschine geschleppt hat, kurz bevor sie abflog. Geschieden wegen Suff. Frau und Sohn sind drüben in Pankow geblieben. „Pankow ist wie Wedding, nur leider ist da die Mauer zwischen. Der Klaus denkt an nichts anderes, als wie man drüber hopst. Ilse auch, aber nicht meinetwegen, wegen der Felle. Sie hat neunundfünfzig am Ku’damm einen Nerzmantel gesehen, den will sie haben. Aus der Traum. Geld hat sie, Judengold vom SS-Sturmbandführer Gollmech, darf man ja keinem sagen. Mit dem hat sie sich den schleswigschen Winter warm gemacht, als unsereins im russischen Dreck festfror. Die Ilse hat Gold im Keller, wo andere Brikett stapeln. Eine Fahrkarte zum Ku’damm kriegt sie dafür trotzdem nicht, nicht für eine Million!“ – „Doch.“

Otto Rasik trinkt das zweite Bier aus, das Max ihm spendiert hat, lehnt sich auf seinem Hocker gegen die Wand, raucht eine HB und betrachtet Max schweigend und nun mit abfälligem Blick, als hätte er plötzlich etwas Verdächtiges herausgefunden. Max schweigt zurück und steckt sich ebenfalls eine an. Am anderen Tisch lacht man über Türkenwitze, die Musikbox spielt Marmor Stein und Eisen bricht und da sie vorher still gewesen ist, klingt das Lied in Max‘ Ohren unangenehm laut. „Was bist du für einer?“, sagt der Alte unvermittelt. „Siehst aus wie die, wie heißen die … Mafia! Aber mich legst du nicht rein.“ – „Ich leg nie einen rein.“ – „Sagen sie alle. Du bist nicht von hier. Wo kommst du her?“ – „Ost-Berlin.“ – „Unmöglich!“ Der Alte grinst, scheint Max‘ Antwort komisch zu finden, dann aber macht er ein ernstes Gesicht: „Hat sich vertan, der Knabe, meint Südberlin oder Nord. Hast du eigentlich was gelernt?“ – „Kaufmann.“ – „Kaufmann ist jeder. Hast du nicht gesagt, meine Schwester arbeitet für dich?“ – „Tut sie. Aber ich bin in beiden Berlins zu Hause.“ – „Quatsch. Oder biste Politiker?“ – „Geschäftsmann.“ – „Und die lassen dich einfach so durch? Oder biste einer von den Maulwürfen? Den letzten haben sie … Sag mal, du verkohlst mich doch!“ – „Ich habe dir was vorzuschlagen. Deine Frau, ehemalige, meine ich, die will raus, ja?“ – „Ilse will, sagt Klaus, der mein einzig Fleisch und Blut ist. Und Klaus denkt an nichts anders.“ – „Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen?“ – „Wann ich Ilse … ? Will ich vergessen. Klaus am ersten Januar vierundsechzig, da hatte ich den Passierschein, danach haben sie mir keinen mehr gegeben und nun geht’s sowieso nicht mehr, Saubande!“ – „Ich kann beide rüberholen. Kostet aber was.“ – „Davon lebst du also. Kassieren, versprechen und nicht halten.“ – „Ich habe erst gestern Abend eine Frau rübergeholt, mit Ausweis, Lippenstift und Fotoalbum. Kann ich dir zeigen. Wo wohnt Klaus denn?“

Eineinhalb Stunden später geht Max leicht wankend und gut gelaunt die Müllerstraße entlang bis zum Leopoldplatz, sieht sich nach einem Taxi um, findet eins am Rathaus, steigt ein und sagt: „Zur Mauer, bitte.“ – Der Taxifahrer schaltet den Motor wieder aus, sagt: „Wat wollnse?“ – „Zur Mauer.“ – „Berlina?“ – „Ja.“ – „Welche Ecke?“ – „Egal.“ – „Egal is lang … Geht mir ja nüscht an, wollnse rübermachen? Da würd ich die Tür nehmen.“ – „Ich will nur zur Mauer.“ – „Ach so, warum sagense dat nicht gleich. Ick hab da ‘ne feine Adresse. Bülowstraße. Romina Mauer, weich wie Butter, sagtse immer.“ – „Ich meine die harte. Gemauert.“ – „Geht mir ja wirklich nüscht an, aba wat wollnse da?“ – „Nur hin.“ – „Vorkasse?“ – „Ja.“ – „Passense uff, ick fahrse da hin, wo’s hell is, damitse mir nicht eins über de Rübe haun, verstehnse mich richtich, ick meens nich persönlich, hab aba nur eene Rübe, wa.“

Max lässt sich Richtung Brandenburger Tor chauffieren, während der Taxifahrer sichtlich nervös wird. „Ick weeß, von de Spionage sindse.“ – „Ich möchte ein Stück weiter südlich aussteigen, nicht gerade hier, wo sie prominent ist.“ – „Sindse Schauspieler wejen de Filmfest oder wat?“ – Max antwortet nicht. Kurz darauf sagt er: „Halten Sie an und warten Sie, ich bin gleich zurück, hier zehn Mark.“ – „Prominent hat der jesagt und meent det Scheißding.“

Max steigt aus, trägt seine Aktentasche, läuft an einer Ruine vorbei, tritt in Hundescheiße, säubert den Schuh in einer Pfütze, stapft durch ein Stück schwarze Brache, erkennt die obere Kante der Mauer dadurch, dass ein wenig trübes Licht von Ost-Berlin herüberquillt. Weiter hinten der beleuchtete Stumpf des neuen Fernsehturmes. Max holt aus seiner Tasche Hammer, Meißel und Taschenlampe, schaltet die Lampe ein und klemmt sie in eine Astgabel, so dass sie ihren Lichtkegel gegen das Bauwerk wirft. Im funzeligen Scheinwerferlicht schlägt er ein Stück der Berliner Mauer ab. Dabei kommt es ihm so vor, als setze er heute, Samstag, den 21. Januar 1967, im unwirklichen Zentrum der Stadt, Europas, eine Kettenreaktion in Gang, ein Schießen und Zurückschießen und Hinbomben und Zurückbomben bis zum großen, alles vernichtenden Knall.

„Und? Habense, watse wolln?“ – „Ja.“ – „Es geht mir ja nüscht an, aber wat habense denn?“ – „Ich habe ein Stück abgeschlagen.“ – „Wat? Sie habense kleener jemacht? Det bringt natürlich wat. Nu könn wa alle rüberloofen.“ – „Nee, die von drüben.“ – „Det gloobnse mal. Die haben det Ding im Kopp und sehn et noch, auch wenn et nich mehr da is.“ – „Glaube ich nicht. Man öffnet das kleinste Loch und die tun alles, um durchzuschlüpfen.“ – „Zeigense mal her, den Splitta … sieht aus wie nüscht, is nüscht un is doch wat. Wissense, manchmal denk ick bei mir, entweder ick habse nich mehr alle – oder die. Det beede nich spinn, will mir nich in den Kopp, oda?“

Spät am Abend, als Max in der Onkel-Tom ankommt, ist im Büro-Eingang von Haus A noch Licht. Er tritt ein, von nebenan schallt ihm ein Stimmengewirr und Lachen und Paint It Black der Stones entgegen. Die Tür zum Aufenthaltsraum geht auf, Mary torkelt heraus, wirft sich Max um den Hals, ruft: „Heut ist Ella-aus-Pennsylvania-Tag!“ Im Aufenthaltsraum tanzen sie auf den Tischen: Kim, Liz, Carry, Ella und ihre Männer in Uniform. Als Nick Petersen Max entdeckt, zieht er die Nadel von der Platte, ruft: „Ach-tung! Aug-en zur Tür! Der Präsident von Onkel-Tom ist angekomm!“ Max winkt ihnen zu, schnappt sich eine der vielen Flaschen, die auf dem Beistelltisch stehen, schraubt sie auf, verlässt den Raum, nimmt einen Schluck Whiskey, schließt die Bürotür auf, entdeckt neben dem Stiftekasten einen Wohnungschlüssel mit Anhänger – J. Lamprecht – und einen Zettel mit der Notiz:

Umzug gegluckt. Eierkohlen in west. Bis morgen old friend. Geh jetzt in kino, alter film, Cleopatra, bye Frank.

***

„Cleopatra!“, sagte Max am Ende seines ersten Lehrjahres und drückte die zwei jahre ältere Mathilde gegen die leeren Einweckgläser des Kellerregals. Mathilde wedelte mit ihrem Pferdeschwanz über Max‘ Gesicht und antwortete: „Haben wir nicht im Sortiment.“ – „Aber ich!“, rief Max aus, hielt dem Mädchen zwei Kinokarten vor die Nase und sagte: „Jetzt! Oder ich frag Gabi-Jutta-Gertrude-Agnes-und-die-Westverwandtschaft.“ – „Spinner.“ – „Du hast nur eine Chance.“ – „Vielleicht will ich sie gar nicht.“ – „Halbe.“ – „Quatschkopf.“ – „Viertel. Langsam riechen wir den phänomenalen Äther, fünftel.“ – „Und wenn ich keine Zeit habe?“ – „Ach, dein Ami wartet.“ – „Berufsschulpflichten, will ja nicht blöd enden.“ – „Geh mit mir, Baby, an meiner Seite hast du Einstein gepachtet.“ – „Ja, ja, der Max, im Sommer noch so schüchtern, jetzt ‘ne Knallbirne.“ – „Besser als Langweilergartenschlauch.“ – „Ein ganz klein wenig rot wirste jetzt doch, mein Little.“ – „Alles Aufregung, Baby, du und ich und Kleopatra, acht Uhr, Titania?“ – „Um sechse ist Feierabend!“ – „Reicht ja.“

Der Juniorchef, Anzug, Krawatte, fragte Max wenige Minuten vor Ladenschluss, ob er, wie vom Chef beauftragt, die Weihnachtsbaumkerzenhalter sortiert und gezählt hatte. „Habe ich.“ – „Ergebnis?“ – „Schwierig.“ – „Was ist daran schwierig?“ – „Sind mehr als hundert, da wird mir zum Feierabend immer schwindelig.“ – „Du, wir hatten mal einen, dem wurde bei tausend schwindelig, den haben wir ganz schnell an die frische Luft gesetzt, aber bei hundert bin ich ratlos. Gib mir einen Tipp, was machen wir mit einem wie dir?“ – „Vor die Tür setzen, dann komme ich noch rechtzeitig ins Kino.“ – „Ich könnte dir einen Tritt geben, dann schaffst du’s auf jeden Fall.“ – „Dann fliege ich bis Moskau und die Scheren müssen sich selber schleifen.“ – „Was für Scheren?“ – „Auftragsbuch! Fängt mit A an und wenn’s knapp Weihnachten ist, mit groß A …“ In diesem Augenblick kam Mathilde aus dem Hinterzimmer herein und vom Ladenraum war eine Kuckucksuhr zu hören. „Ah, das Fräulein Mat … hilde“, sagte der Junior, als wollte er sagen: Schon im Mantel? – „Frau!“, antwortete Max. Der Junior stutzte, Max sagte: „Frau … Weidendorf!“ – Das Mädchen lief augenblicklich rot an, stützte sich sprachlos am Schrank ab. „Sie haben …“, sagte der Junior … „Wir haben“, antwortete Max, nahm seine „Frau“ an die Hand, griff nach seiner Jacke, die über dem Stuhl hing, und schob Mathilde zur Ladentür hinaus.

„Spinnst du? Das gibt’s nicht! Was soll der denken … Außerdem geht das gar nicht … Ohne mich zu fragen! Max, du … du hast ja so einen Knall und ich mach das einfach mit! In den Arsch treten sollte man dir und dich wegjagen!“ – „Dann bist du mit deinem Problem allein. Besser, wir lösen es gemeinsam, die Bahn kommt um zehn nach.“ Mathilde ging kopfschüttelnd ein Stück, lief zurück: „Ich sage dem jetzt, dass unser Little …“ und lief dann doch dem jungen Mann hinterher, der unbeirrt zum S-Bahnhof Lichterfelde West schritt.

Mathilde schimpfte, Passanten schauten her, der Zug stampfte und pfiff in den Bahnhof hinein, jemand rief von weitem: „Ami-Liebchen! Haste jetzt nen Russen?“ – „Zwei!“, rief Mathilde zurück, war abgelenkt, dachte irgendwas. „Wer war denn das?“, fragte Max. – „Hat dich nicht zu interessieren.“ Sie stiegen ein, Max nahm sofort Platz, Mathilde blieb an der Tür stehen. „Hier ist noch frei!“, rief er. „Das könnte dir so passen!“, antwortete sie und wieder sah jeder her. Botanischer Garten, Bahnhof Schlossstraße, Geruch nach Eierkuchen und nassen Holzbalken, Fachwerk, eine Katze auf dem Sims, Treppe runter, Max rauchte im Dunkeln, Mathilde schimpfte, links eine Ruine, gegenüber zwei, Nässe und spiegelnde Pfützen. Als sie endlich am Kino angekommen waren, wo halb Steglitz zu warten schien, fiel sie ihm um den Hals und weinte. „Warum musst du immer so respektlos sein?“

Cleopatra war in jenem November 63 ein voller Erfolg. „Die Taylor ist ein Star, ein Weltstar!“, rief Mathilde nach dem Film in den Regen, „und Burton, ja, wenn du so schön wärst wie Richard, dann würde ich’s mir überlegen, Max, du bist wirklich ein Oberidiot, was soll ich dem denn morgen sagen?“ – „Ich!“, antwortete Max. – „Was ich?“ – „Was hast du denn mit der Geschichte zu tun? Außer dass du meine Frau bist, meine ich.“ – „Pass bloß auf, ich knall dir gleich eine!“ Als im Bahnhof Schlossstraße der Zug Richtung Innenstadt ankam, standen sie zufällig an der falschen Bahnsteigseite. „Ich fahre jetzt zu Peter“, sagte sie – und stieg unvermittelt ein! Max schaffte es nicht, hinterher zu springen, die Tür knallte zu, er drückte sie auf, als der Zug schon angefahren war, zwängte sich hinein. Jetzt war Mathilde die Verrückte. „Welcher Peter?“, fragte er. „Eifersüchtig, ja?“ – „Quatsch. Welcher Peter?“ – „Möchteste wissen, ja? Ein Berühmter. Nicht so einer wie du, so ein Nichts. Und berühmter als Burton auf jeden Fall.“ Man sah von den Bänken herüber und Mathilde sah es Max an, dass ihn dieser ominöse Peter beschäftigte, dieser reiche Liebhaber, der in Charlottenburg wohnte, Volkswagen, Ku’damm, Beletage. „Seit wann kennst du ihn?“, fragte er. „Ein Jahr. August. Siebzehnter, glaube ich.“ – „Hat er einen Nachnamen?“ – „Und was für einen! Stand in der BZ. Ich musste gleich weinen.“ – „Weinen?“ – „Natürlich.“ – „Wie heißt er?“ – „Möchteste wissen, ja?“ – „Bist du also mit ihm zusammen?“ – „Nicht direkt. Aber ich denke oft an ihn, muss man einfach, wenn jemand …“ – „Was denn?“ – Mathilde weinte, Max schlug sich auf die Stirn, der Abend gefiel ihm nicht mehr.

Friedenau, Yorkstraße, Anhalter Bahnhof. „Hier raus“, sagte sie. Max wunderte sich. Hinter ihnen die Ruine des Anhalter Fernbahnhofs, vor ihnen nichts als der schwarze, ausgebombte Rand der Innenstadt und eine leuchtende Straßenbahn, die ihnen im Regen davon fuhr. „Nach Charlottenburg geht’s hier nicht“, brummte er. „Wie kommst du darauf?“ – „Wo wohnt der Kerl denn?“ – „Peter? Ganz woanders. Geh wieder nach Hause!“ Max blieb natürlich bei ihr in dieser Einöde und sie ließ es zu, dass er sie umarmte. Eine Schutthalde, unbewohnte Häuser, unheimliche Totenstille mitten in der Großstadt. Eine Viertelstunde später, als er sie so fest im Griff hatte, als wären sie verheiratet, waren sie am Checkpoint Charlie, standen im Peitschenlampenlicht, lief da amerikanische Militärpolizei herum, parkten da Autos, waren da Läden, Schaufenster, ein paar Häuser, Gardinen, fuhr da ein Jeep, war da die Mauer, eine Öffnung, ein Wachtturm, Zickzackweg, Sperren, ein weites Feld, und dahinter, in der Schwärze nur zu ahnen: Ost-Berlin. „Bist du sein Ami-Liebchen?“, fragte Max. „Nein“, sagte Mathilde.

Plötzlich fiel es ihm ein. Wie konnte sie … Er ließ sich nichts anmerken, während sie ihn in der Dunkelheit über ein leergeräumtes Ruinengrundstück zur Zimmerstraße führte, zur Mauer. Dort war ein dünnes Holzkreuz aufgestellt, ringsum schwarze Blumen und Kränze, wie das letzte Grab eines gepflügten Friedhofs. Als sie direkt am Kreuz standen, sagte er: „Peter Fechter.“ – „Richtig!“, rief sie aus, als hätte er ein Kreuzworträtzel gelöst. – „Warum lockt du mich hierher?“ – „Habe ich nicht. Du bist mir nachgelaufen.“ – „Und jetzt?“, fragte er. Sie löste sich aus seiner Umklammerung, ging um die Kränze herum. „Er ist hier nicht begraben“, sagte er. „Muss er nicht, wenn er hier begraben ist, in meinem Herzen …“, sie klopfte sich auf den Brustkorb. „Tust ja so, als hättest du ihn gekannt.“ – „Bist nur eifersüchtig.“ – „Auf einen Toten? Du spinnst, ich geh zurück.“ – „Stell dir vor, du machst das, Little, kommst von drüben, willst über die Mauer, weil ich hier auf dich warte, du kletterst, und die schießen.“ – „Dann wäre ich jetzt tot und du könntest ewig auf mich warten.“ – „Der ist ein Held, der Peter.“ – „Auf den hat hier keiner gewartet, wetten? Der wollte nicht mehr eingesperrt sein, das ist alles.“ – „Der ist mutig.“ – „Gewesen.“ – „Stell dir vor, du wärst in seiner Lage.“ – „Ich hätte es ganz anders gemacht.“ – „Klar, du hättest dir Flügel wachsen lassen.“ – „Auf jeden Fall wäre ich nicht einfach rübergelaufen.“ – „Nachher ist man immer klüger, Max.“ – „Der nicht mehr. Mach, was du willst … und lass dich nicht von den Ratten beißen!“

Am nächsten Tag, Samstag, meldete Mathilde sich krank, Max wurde zum Chef zitiert, der Junior stand dabei, der Vater auch. „Setz dich.“ – Max setzte sich, der Chef sagte: „Wie ich erfuhr, bist du mit Fräulein Maier verheiratet.“ – „Wer sagt das?“ – „Du hast dir einen Spaß erlaubt, nicht wahr, aber man kann nicht mit allem und jedem einen Spaß machen, schon gar nicht mit solchen Dingen. Die Ehe, junger Mann, ist ein heiliges Gut. Wir kennen noch weitere: die Ordnung, die Sauberkeit, die Pünktlichkeit … Die Ehe aber …“ – „Darum wird ja auch so viel rumgeschieden. Ich habe ganz andere heilige Güter, wie Sie das nennen.“ – „So, welche denn?“ – „Ist meine Sache.“ – „Du machst mich neugierig.“ – „Ein volles Portemonnaie.“ – „Du meinst, ich zahle dir nicht genug?“ – „Natürlich nicht. Und die Freiheit, aber die können Sie mir nicht bezahlen. Bin ich jetzt entlassen?“ – „Für wie dumm hältst du mich, Max? An die Arbeit!“

Damit war die Sache erledigt. Max strengte sich weiterhin an, Mathilde auch – bis sie im Frühjahr 1965 tatsächlich heiratete, nicht Max Weidendorf, sondern den amerikanischen Leutnant Steve Garry und mit ihm ein paar Monate später nach Baltimore ging.

Max trug Mathildes Ansichtskarte aus Amerika ein paar Wochen lang mit sich herum. Nicht wegen des Persönlichen, denn es war nicht der Rede Wert, was sie ihm geschrieben hatte, „ich kann in meinen Refrigerator reinklettern“, sondern weil ihm die Tatsache gefiel, etwas aus diesem großen Land in seiner kleinen Aktentasche neben der Butterbrotdose bei sich zu haben. Außerdem klebte eine schöne blaue John-F.-Kennedy-Briefmarke drauf. Am letzten Tag seiner Lehrzeit bei Eisenwaren Gutberg ging er die Drakestraße mit gesenktem Kopf entlang, hatte außer der Karte auch sein Abschlusszeugnis dabei, stellte sich neben den nächstbesten Gullydeckel, hockt sich hin und rief durch die Löcher des Gusseisens: „Sehr gut im Praktischen!“ Und weil es zu seiner Überraschung nicht zurückhallte, ahmte er das Echo nach: „Sehr gut im Praktischen!“ Dann seufzte er und rief in die Tiefe: „Gut im Theoretischen!“ Und endlich das Echo, das er sieben oder acht Mal wiederholte: „Sehr gut im Theoretischen!“

***

Die Luft ist eisig. Frank fährt in einer „Badewanne“, einem gelben Ford Taunus mit Armeekennzeichen und dem Aufdruck MILITARY POLICE – U.S. ARMY seinen Talisman spazieren: ein Stück Berliner Mauer. Max sitzt in Uniform und mit einer Schirmmütze auf dem Kopf neben ihm, grüßt den hiesigen Posten am Checkpoint Charlie und der grüßt zurück, als habe Max ihn gestern befördert. Drüben auf der anderen Seite schaut man als Mitglied der Nationalen Volksarmee auf das abgeschaltete Blaulicht aus dem Westen, auf die US-Antenne oder einfach nur in den diesigen Februar-Morgenhimmel. „Die tun mir leid“, sagt Frank. „Wer?“, fragt Max. „Alle.“ – „Nee, die sind die glücklichsten Menschen der Welt, weil sie im besten System aller Zeiten leben dürfen. Wir tun denen leid. Wir haben alles, dürfen alles und das kann nicht gut sein. Außerdem sind wir böse und das macht die noch glücklicher. Wir sollten öfter rüberkommen, dann werden die unerträglich zufrieden.“ – Gleich darauf sehen sie den russischen Posten, der sie durchwinkt.

Unter den Linden, geradeaus der Fernsehturm mit seinem ausgefransten Kopf. „Da bauen die nun das höchste Gebäude Europas und ringsum fallen die Balkone ab“, sagt Frank. „Die waren schon ab. Wir hatten Krieg, vergiss das nicht“, antwortet Max. „Und warum machen sie die nicht wieder dran? Ist doch schön, so ein Balkon.“ – „Zu teuer. Wenn du nichts hast und überall was kaputt ist, dann machste das Dach heile und setzt Fensterscheiben ein und gehst zum nächsten Dach. Ein Balkon ist dabei so überflüssig wie der Fernsehturm, nur dass man mit dem Turm international beeindrucken kann, mit tausend Balkonen nicht.“

Am Alex vorbei, die Karl-Marx-Allee hinauf. Zu beiden Seiten der enorm breiten Straße die neuen gefliesten Gebäude bis zum Strausberger Platz mit den beiden ebenfalls gefliesten Wohntürmen. „Wie in New York“, sagt Frank. „Halt an, da gibt’s was zum Anziehen!“, sagt Max. Der Freund parkt die Badewanne direkt vor dem Bekleidungsgeschäft. Überall sind Parkflächen frei und der städtische Platz ist nahezu menschenleer. „Wo sind die Ostdeutschen?“, will Max wissen. „Arbeiten“, antwortet Frank. „Und die Frauen?“ – „Arbeiten auch.“ – „Und die Kinder?“ – „Arbeiten in der Schule.“ – „Und nach der Schule?“ – „Hacken die Holz. Frag mich nicht.“

Der unechte und der echte amerikanische Soldat betreten ein Geschäft, in dem es nach Mottenkugeln riecht und das elektrische Licht ausgeschaltet ist. Geradeaus ein Tresen, hinter dem eine kleine Verkäuferin erst ihre Augen aufreißt, dann ihren Kollegen in die Mitte schiebt und sofort hinter einem grauen Vorhang verschwindet, als müsste sie augenblicklich aufs Klo. „Guten Tag“, sagt Max auf Deutsch mit amerikanischem Akzent, „wir hätten gerne zwei Wintermäntel.“ Der Verkäufer kratzt sich am Kopf, zeigt ein verlegenes Gesicht und antwortet: „Sind aus.“ – „Aber es ist Winter“, sagt Max. „Eben darum“, sagt der Verkäufer. „Aber Winterhosen haben wir noch“, fügt er hinzu. „Wo ist denn das nächste Geschäft?“, will Max wissen. „Nebenan.“ – „Ach. Habe ich glatt übersehen.“ – „Obst und Konserven.“ – „Und da gibt’s Wintermäntel?“ – „Nein, Konserven natürlich.“ Da bewegt sich der Vorhang; die kleine Frau ist wieder da, hat etwas Graues über den Arm geschlagen und sagt: „Einen haben wir noch.“ Max zieht seine Uniformjacke aus, legt sie über den Tresen, die Verkäuferin läuft zur Wand, warum auch immer, kommt zurück und Max probiert an. „Passt“, sagt die Verkäuferin. „Wo ist denn Ihr Spiegel?“, will Max wissen. „Den haben wir im Augenblick nicht, aber ich kann Ihnen sagen, dass er gut passt.“ – „Sehr gut“, pflichtet der Verkäufer bei, der hinter dem Tresen geblieben ist. „Was soll er kosten?“, fragt Max. „Siebzig Mark der DDR“, sagt die Frau. „Nehmen Sie auch US-Dollar?“ – „Sämtliche frei konvertierbaren Währungen“, sagt der Verkäufer, und das Wort klingt in seinem Mund, als hätte er es einstudiert und dennoch kaum geschafft, es auszusprechen. Max greift in seine Hosentasche, nimmt aus seinem Portemonnaie siebzig Dollar heraus, blättert sie dem Verkäufer hin und fragt: „In Ordnung?“ – „Aber ich weiß im Moment nicht … Da kriegen Sie was zurück“, sagt der Verkäufer mit zittriger Stimme. – „Stimmt so“, sagt Max. Draußen auf dem Bürgersteig schüttelt Frank den Kopf. „Die freuen sich wie Kinder“, sagt er. „Und zu lang ist er auch.“ – „Besser als zu kurz.“ – „Möchte wissen, wo sie den ausgegraben hat.“ – „Bückware, nicht zehn Dollar wert, komm!“ Dann fahren sie ein Stück und Max sagt: „Die haben das Geschäft ihres Lebens gemacht und dürfen es nicht.“ – „Und du hast das schlechteste Geschäft deines Lebens gemacht.“ – „Abwarten. Auf jeden Fall sehe ich jetzt original ostdeutsch aus – bis auf die Stiefel. Da ist die achtundsechzig. Fahr bis zum U-Bahnhof. Ich spring rein, ziehe den Mantel über, gehe hinten wieder raus. Warte zehn Minuten. Wenn ich bis dahin nicht zurückkomme, hol mich in einer Stunde ab.“

Das große, breite Haus mit den Fliesen sieht tiptop in Schuss aus, bis auf jene Stellen unter einigen Fenstern, an denen die Fliesen für die nächsten hundert Jahre abgefallen sind. Max hat solch ein Haus in Ost-Berlin noch nicht gesehen, kommt sich vor wie im Westen. Er findet das Namensschild: „K. Rasig“, geht die Treppen hinauf bis in den siebten Stock, kontrolliert noch einmal seinen Mantel, ob er die Uniform überall verdeckt, klopft an. „Ja?“ hört er nach einer Weile, ohne dass die Tür aufgeht. „Ich bin Paul“, ruft Max, „dein Vater hat dir eine Postkarte geschickt.“ Da öffnet sich die Tür, ein schmächtiger Mann mustert den Fremden, wirft einen Blick ins Treppenhaus, die Stufen runter und rauf, als lauerten dort Ratten. Dann bittet er den Besucher herein und sagt: „Die Karte kam vorgestern. Hat fünf Tage gebraucht, das Ding.“ Der Mann ist um die dreißig Jahre alt, hat eingefallene Wangen und einen auffallend großen Adamsapfel. Er sieht krank aus. „Ich muss dich kurz sprechen“, sagt Max. „Und wenn’s lang ist“, sagt der Mann und lacht, als hätte er einen Witz gerissen. Max folgt ihm ins Wohnzimmer. „Bier, Zigaretten?“, fragt der Mann. „Beides“, antwortet Max. Das Zimmer ist überheizt, Max setzt sich, sagt: „Zuerst folgendes: Dein Vater hat mir was anvertraut. Als du klein warst, hat er dir eine Flöte gebastelt. Du hast unter Wasser hineingeblasen, um mit den Tönen Fische anzulocken.“ – „Und?“ – „Ich hätte von der Stasi sein können. Damit nicht.“ – „War mir sofort klar. Die sehen anders aus. Schönen Mantel hast du.“ – „Pass auf, Klaus: Ich gehe ein Risiko ein, wenn ich dir jetzt etwas sage, denn du könntest von der Stasi sein. Dein Vater versicherte mir …“ – „Keine Sorge, Feuer?“ – „Erzähl mir was von dir“, sagt Max, nimmt einen kräftigen Zug und auch Klaus steckt sich eine an, sagt: „HB ist es nicht.“ – „Also?“ – „Was?“ – „Erzähl mir was.“ – „Scheiß DDR. Noch was?“ – „Kann jeder sagen.“ – „Ich mache so mit, falle nicht weiter auf, sonst würde ich nicht in diesem Palast wohnen. Die haben sich geirrt. Normalerweise kriegste sowas nicht, so ‘ne Wohnung, so viel Platz. Aber egal, ich will raus. Ganz, meine ich.“ – „Kannst du dir vorstellen, warum ich hier bin?“ – „Mein Vater hat mir was von Enten geschrieben, er schreibt nie Postkarten und nie was über Enten. Als er mich vor drei Jahren besuchte und wir am Müggelsee ein Bier tranken, habe ich ihm gesagt, dass ich mit jeder dummen Ente tauschen würde, weil sie rüber kann.“ – „Immer noch?“ – „Kleb mir Flügel an und ich bin weg.“ – „Flügel hab ich nicht, aber was anderes.“ – „Was denn? Eine Rakete? Warum ziehst du deinen Mantel nicht aus?“ – „Erzähl mir was von deiner Mutter.“ – „Sie träumt von einem anderen Leben.“ – „Drüben.“ – „Wo sonst.“ – „Sie hat ein Geheimnis.“ – „Das Gold meinst du? Ich hab’s nie gesehen. Damit kann sie hier nichts unternehmen. Bringt sie es irgendwohin, zur Notenbank, fragt man sofort, wo sie es her hat, und wenn’s eine Unze ist.“ – „Wieviel hat sie denn?“ – „‘Nen Haufen, sagt sie, es hat mich nie interessiert. Was soll ein Gefangener mit Gold anfangen?“ – „Sich einen Dietrich kaufen.“ – „Und? Hast du einen?“ – „Ja, Klaus. Woher hat sie das Gold?“ – „Von einem Nazi.“ – Max steht auf, öffnet die Flasche Bier, hält sie Klaus hin, damit sie anstoßen können. Dann trinken sie, und Max sagt: „Jetzt weiß ich, dass du nicht von der Stasi bist.“

Er sieht sich die Wohnung an. Blick nach hinten raus, nicht zur Allee. Zwei Zimmer, Küche, Bad. „Du bist Straßenbahnfahrer, hat mir dein Vater erzählt.“ – „Das Beste, was man machen kann. Du fällst nicht auf, es sei denn, du bist unpünktlich. Ich bin immer pünktlich, weil ich nicht auffallen will. Und du bist immer allein, kannst dich nicht verplappern. Ich fahre hin und her und denke mir meinen Teil. Früher dachte ich, ich grüble zu viel, inzwischen glaube ich, dass es zu wenig war.“ – „Du lebst allein.“ – „Hat Vor- und Nachteile.“ – „Und du zeichnest.“ Max sieht einige Blätter auf einem kleinen Tisch am Fenster liegen, Stadtansichten. „Ich kann nicht zeichnen. Sag nicht, ich kann’s. Ich weiß, was ich nicht kann. Wäre ich drüben, im Westen, das erste, was ich nicht mehr tun würde, wäre zeichnen.“ – „Und stattdessen?“ – „Leben.“ – „Was machst du außer Zeichnen?“ – „Nichts.“ – „Du hast heute Geburtstag? Glückwunsch!“ – „Danke.“ – Max nimmt die Karte an sich, die der Vater geschrieben hat, liest: „Möchte gerne an deinem Geburtstag kommen, geht leider nicht.“ Dann sagt Max: „Bist du zufällig zu Hause oder hast du dir irgendwas gedacht?“ – „Ich dachte: Warum schreibt er? Warum über Enten und warum, dass er nicht kommen kann? Als würde er doch kommen. Irgendwie. Obwohl’s nicht geht. Oder gibt’s eine neue Passierscheinregelung?“ – „Leider nicht.“ – „Ich dachte, irgendwas ist … Also bleib an deinem Geburtstag hier. Jemand ist für mich eingesprungen. Man hilft sich gegenseitig.“ – „Klaus, ich muss jetzt gehen, komme am sechsten März wieder. Abends. Merk dir das Datum. Du hast guten Kontakt zu deiner Mutter?“ – „Normalen.“ – „Bitte sie zum nächsten Treffen her, dann sehen wir weiter.“

Max geht von der Straße wieder die Stufen zum U-Bahnhof hinunter, wartet im Quergang einen Moment, bis er allein ist, zieht den Mantel aus und kommt auf der anderen Seite als amerikanischer Soldat wieder ans Tageslicht. Frank wartet mit der Badewanne in der Nebenstraße. Max steigt ein, sagt: „Rolling Stone Nummer zwei rollt.“ – „Und zurück“, sagt Frank und startet den Wagen. „Was schätzt du, wie viele Leute raus wollen?“, fragt Max. – „Von hier? Alle.“ – „Im Ernst.“ – „Die Hälfte. Ist mir aber schnuppe, ich will nur schnell nach Hause, da ist’s schön.“ – „Lass zweihundert Straßenbahnfahrer raus, dann jeden dritten U-Bahnfahrer und der öffentliche Nahverkehr kollabiert.“ – „Glaub ich nicht, Max. Die sind wie Ameisen. Wenn Arbeiter fehlen, legt die Königin die notwendigen Eier. Fehlen Soldaten, sind’s rote. Ja, die sorgt schnell für Nachschub: Du kriegst eine Postkarte ins Haus, musst nicht an die Front, aber zur Fahrschule für Straßenbahnen. So einfach ist das.“ – „Und wenn Ärzte abhauen? Wie willst du so schnell neue ausbilden?“ – „Hunde und Ärzte hält man hier an der Kette, Max.“ – „Beeil dich, hab Kopfweh, muss an der Luft liegen.“ – „Ich will auch gleich zur Einheit zurück.“

***

Im Büro sitzt Max am Tisch, hat einige Blätter kariertes Papier vor sich, ein Lineal und einen Bleistift. Er schreibt Rolling-Stones-Liste, teilt einige Spalten ein, schreibt über die erste Name, über die zweite Erstkontakt, dann Zweitkontakt, dann Besonderheiten, Fluchtdatum, geglückt, Kosten/DM, Gewinn/DM, zeichnet einige Zeilen. Dann füllt er die erste für Julia Lamprecht aus, die zweite für Klaus Rasig, die dritte für Ilse Barnick. Er trinkt Kaffee, isst einen Pfannkuchen, zerreißt das Blatt, fängt neu an, zeichnet keine Spalten, nur einen Strich unter Rolling-Stones-Liste und schreibt zu Julia Lamprecht, was ihm in den Sinn kommt. Genauso für die andern. Er denkt an Klaus Rasigs Stadtansichten, an die Düsseldorfer Kö, die Klaus nie gesehen hat, höchstens im Fernsehen, Westprogramm. Klaus hat sich seine eigene Kö gezeichnet, wie er sie sich wünscht oder vorstellt. Genauso den Weihnachtsmarkt in Nürnberg, den Hamburger Hafen, die Münchner Frauenkirche, das Schloss Charlottenburg. Max stellt sich vor, wie Klaus Rasig hinter seinen Hausfliesen immer weiter zeichnet, zwanzig Jahre lang, dreißig, wie seine Bilder immer schöner werden, weil etwas Wichtiges drin steckt und immer mächtiger wird: die Sehnsucht. Wie seine Bilder zur Jahrtausendwende sehenswerter sind als die Wirklichkeit – ja, eigentlich müsste man ihn drüben lassen. Bleib da, Junge, leide und werde ein Maler, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat! Hier bei uns wirst du nur reich und satt und faul und es reizt dich keine Sehnsucht, hier bist du frei, darfst alles und machst nichts.

Wedding, Seestraße 114, abends. Max hat in seinen Kadett eine neue Rückscheibe einbauen lassen, parkt auf der Straße ganz in der Nähe, geht in den Hinterhof, weiter in den zweiten, in den dritten, hört die Kühe im Stall und ihre Eisenketten. Hinter einem der Fenster wird wieder gestritten. Das Lagerfeuer ist aus, der Hof, den nur die Lampe über der Tür beleuchtet, ist leer und trostloser denn je. Jemand öffnet ein Fenster, kippt eine Schüssel aus, das Wasser klatscht auf den Boden. Max versteckt sich im Stall, riecht das warme Vieh und das Heu, wartet. Wenn ihn jetzt Paretzke anspräche, von hinten über der Schulter: Willste melken, Max? Traust du dir nicht zu viel zu? – Nein, alles.

Es vergeht eine halbe Stunde, bis vom Hof Motorengeräusche zu hören sind, dann ist es wieder still. Eine Weile später steigt jemand aus – warum erst jetzt? – Schritte Richtung Haus sind zu vernehmen. Max erkennt Paretzke an seiner Statur und der Mütze, die er sich tief ins Gesicht gezogen hat. Paretzke schaltet das Funzellicht an, geht die Treppe hinauf. Max schleicht hinterher, Paretzke hört es nicht, ist laut. Da räuspert Max sich, Paretzke erschrickt, lässt den Wohnungsschlüssel fallen, greift augenblicklich in seine Manteltasche. Max sagt: „Wir sind noch nicht quitt“ – und sieht, dass dem Mann Tränen übers Gesicht rollen. Paretzke hebt den Schlüssel auf, öffnet die Tür, betritt wortlos die Wohnung. Max zögert, dann geht er hinterher, durch den langen Flur ins Berliner Zimmer und in das letzte mit dem Schreibtisch und dem Kamin, der noch ein wenig Wärme abgibt. Paretzke setzt sich, Max bleibt an der Zimmertür stehen. „Ihr habt mir den Wagen ausgeraubt“, sagt er. Paretzke reibt sich die Augen, wirkt jetzt wie ein großes Kind. „Mein kleiner Bruder. Sie haben ihn festgenommen, drüben an der Bernauer. Willi wollte abhaun.“ Max ballt eine Faust, schlägt gegen den Türrahmen, dann geht er ohne ein Wort hinaus, in den Hof zurück, zur Straße, zum Auto, fährt ab.

Frank ist ein paar Tage nicht aufgetaucht. Max hat ihn auch nicht in seiner Wohnung in B angetroffen, sorgt sich um ihn, erwägt, die Tür aufzuschließen, um nachzusehen, ob ihm etwas Schlimmes passiert ist, verwirft den Gedanken aber gleich wieder. Sein Freund Jim weiß auch nicht, was mit ihm los ist, aber dann erfährt Max, dass Frank drei Tage nicht im Dienst war und am Morgen über Frankfurt nach L.A. geflogen ist, wegen einer Familiengeschichte. Max wundert sich nicht darüber; Soldaten erhalten für Heimflüge preiswerte Tickets und Frank hat noch Urlaub aus dem letzten Jahr übrig. Max fragt sich aber, warum sich Frank nicht verabschiedet hat, obwohl er sonst wegen jeder Kleinigkeit aufkreuzt.

Max’ Bruder Manni ist zu Besuch, sie sitzen beim Wein zusammen, was Carola sehr genießt, nicht nur, weil Manni ein lustiger Geschichtenerzähler ist, sondern weil Max sich endlich mal einen Tag freigenommen hat. Sie hat ein Mittagessen vorbereitet, ein Braten schmort im Backofen. Manni berichtet von seinem Umzug, er wohnt seit Januar in einem der neuen Häuser in der Berliner Straße in Tegel. „Der Altbau ist passé“, sagt er, „man sollte sie alle abreißen. Zuerst die Hinterhöfe, guck dir die Verhältnisse im Wedding an: Man wohnt zu fünft im Hühnerstall, Klo auf dem Dach, das Volk scheißt ins Treppenhaus wie einst der Sonnenkönig, nur dass der damals seine Köttelmädchen hatte. Ja, im Wedding kann man sich solch einen Luxus nicht leisten.“ – „Wie bei Zille“, pflichtet Carola bei. Da klingelt es an der Wohnungstür. Carola öffnet, spricht mit jemandem auf Englisch. Max begibt sich ebenfalls zur Tür. Jim steht dort: „Frank hat angerufen. Aus L.A.. Ist krank, Rückflug verschoben, bis Donnerstag. Ich fahre für ihn.“ Carola geht ins Zimmer zurück, Max spricht so leise, dass sie es nicht hören kann: „Ich will am späten Nachmittag rüber, wenn Berufsverkehr ist. Die haben letztens einen Jeep zur Seite gewunken, mittags in der Schloßstraße, als da kaum was los war. Ich stand zufällig dabei, das waren eure Leute!“ – Jim antwortet nicht, bemerkt aber, dass es hier gut rieche. Max will ihn nicht einladen, denn Carola hat zurzeit „genug von den Amis“, wie sie sagte. „Montag, 17 Uhr?“, flüstert Max und fügt hinzu: „Die erwarten uns am Abend.“ – „Dann können wir fünfmal rüber.“ – „Einmal reicht. Wenn wir zu früh sind, drehen wir noch ‘ne Runde. Sprich mit keinem darüber!“ – „Und was ist hiermit?“, fragt Jim und tippt sich auf die Hand. – „Zweihundert Dollar“, antwortet Max. „In Ordnung“, sagt Jim und verabschiedet sich, nicht ohne noch einmal einen Blick in Richtung der Küche zu werfen.

„Mein Supermann macht mal wieder was und ich sorge mich zu Tode“, sagt Carola, als Max wieder am Tisch sitzt. „Übertreib nicht, außerdem lasse ich es machen“, antwortet er, eine glatte Lüge. „Ja, ihn treibt das Menschliche – oder ist es das Portemonnaie?“, lästert der Bruder und fragt: „Was zahlen sie dir denn?“ – „Weiß noch nicht, ich werde schon was verlangen.“ – „Tausend Ostmark? Dafür kannst du dir im Westen ein halbes Kondom kaufen.“ – „Die Frau hat Gold. Von den Nazis.“ – „Aha, von den Juden geklaut. Natürlich bevor man sie …“ Max steht auf, geht zum Fenster, sagt: „Es liegt da rum, ist darum nicht gut oder schlecht.“